- +1

你的地方·回顧|西唐家弄:三代人生活過的城廂空間

西唐家弄東起梅家街,西至望云路。在這條200米不到的街上走一走,會途徑居民區、洗衣房、雜貨店、理發店、幼兒園等場所。西唐家弄中,一處11平方米的空間里,曾住過我和父母以及爺爺奶奶五口人。

我奶奶于1949年11月住到西唐家弄。當時的路是石頭鋪的彈格路,而且沒水沒電。晚上要點火油燈,水則要去接水站買。她表示,70多年過去了,西唐家弄除了通水通電、多建了許多房子外,基本沒有什么變化。

西唐家弄在物理空間上的變化,遠少于人口結構的變化。很多與我父親同輩的人,都陸續搬離了環境落后的弄堂,如今住在老城廂里的多是老年人和外來務工人員。

望云路西唐家弄口 文本圖片均為 方穆軒 圖

其實參加這次項目前,我都不曾認真觀察過弄堂——這個近在眼前的城市空間。直到聽聞喬家路地段動遷,我才發現奶奶家所處的西唐家弄,正好處在動遷的最北邊界內。我開始一次次在“老南市”當中行走,不斷去重新發現弄堂——這個我生長的地方。每一次行走,都會有特別的驚喜,而每一次驚喜,都加重了我內心的不舍。

4月20日,由澎湃新聞市政廳組織,我和搭檔帶領的“探訪即將消失的南市老城廂”漫步,行走了老南市區曾經的“蓬萊”和“小南門”兩個街道,其中大片區域的居住人口將在今年年底前全部搬離。

我想分享一些老城廂漫步的經歷,以記錄鮮活的市民百態。

椅子文化

弄堂里的椅子

走在弄堂里,總能看到路邊擺著幾把椅子。這些椅子往往可以讓人“腦補”出以下場景:幾位本地中老年人,茶余飯后、天氣干爽之時,靠在椅子上,旁邊站著隔十來個門牌號的幾位街坊,一起談談山海經,了解弄堂前后200米內的最新要聞,譬如張家的孫女考上大學了,李家小兩口昨天晚上又吵架了,今天菜場買到便宜的毛筍了等等。

我奶奶也是椅子聯盟的一員。她常會帶著一籃子蠶豆,邊剝豆殼邊和大家聊天。每周我去探望她時,她都能告訴我弄堂里外的第一手資訊。從她口中,我最常聽到的就是昔日熟人的離開:琳琳到日本打工去了,在那里都生了兩個小孩了,她姆媽現在就一個人住;小黑皮姆媽被送到敬老院去了;小王得糖尿病后眼睛看不見了,老婆孩子搬走不管他了,作孽,上個禮拜送到醫院后沒救活......

簡單的幾把椅子,構筑了公共與私密空間的融合。家長里短、幸福辛酸在此拼拼湊湊,編織出這條弄堂的生活脈絡。而如今,這片老城廂也迎來了自己的挽歌。

解鎖新地點及可愛的人們

在這次漫步中,我們偶遇了好多熱情的本地居民,帶我們探索了好些分支路線。可謂驚喜連連。

第一個驚喜來自西唐家弄。從望云路沿西唐家弄向西走不過30米,一位本地叔叔熱心地招呼我們去看一處老建筑。據他說,這里原是清代最后一代巡道衙門內工作的人所住之處,建筑應當是清代的,但居住其中的人已不可考。在此生活了15年的我,此前從未發現這里竟有如此的建筑,既慚愧又興奮。該建筑位于西唐家弄131弄,入口比較狹小,但走進去,就發現別有洞天。

漫步后的第二天,這位貝叔叔在菜場遇見了我奶奶,和奶奶說起他認出了我,并給了奶奶名片,希望我多找他聊天,了解老城廂。由此,我過了幾天,又來到貝叔叔家,聽他講了自己和老城廂的故事。

貝叔叔原供職于上海冷軋鋼廠,負責開吊車。98年經歷下崗潮,無奈選擇自主創業,起初做過醫藥行業,之后一直經營古玩生意。去年9月,其古玩店所在地經歷動遷,他的門店自此關閉。今年,他居住的地方也被劃入動遷區域,他將于今年底離開老城廂的家。他表示,之后還想找個安穩的地方,與家人還有一貓一狗快樂生活,重新做喜歡的古玩生意,只是目前仍不知將會搬到哪里。

熱心的貝叔叔

依稀可見巡道衙門書記住所舊址現存的三進格局,據說原先格局更大

曾經的巡道衙門書記住所內如今住著居民

第三進后的內院如今已堆滿雜物

在探索路線時,我們意外發現了真武宮界碑和其穹頂。真武宮原是此處香火旺盛的道觀,毀于“文化大革命”。從行號圖可見,真武宮從前規模之大,但如今只能從民房的包裹中看到它微露的穹頂。

真武宮僅露穹頂

真武宮界碑仍在原地

喬家柵(弄堂)的可愛居民

剛從鴛鴦廳弄拐到喬家柵這條弄堂,平興飲食店的老板鄭小平爺叔(化名),看到我們探訪喬家柵的歷史,感嘆搬遷在即,希望有人多看看并了解老城廂。

作為地道的老上海,他帶我們參觀了昔日赫赫有名的菊花美發廳(喬家柵54號)。據說,當初美發廳事業蒸蒸日上,1957年在老西門開店,與大富貴酒店、喬家柵點心店一樣有名,但如今其已被遺忘,可尋的資料也非常有限。唯一的印記就是原址所在民居內的水磨石地板。鄭爺叔特地讓尚在睡覺的房屋主人開門,令我們得以見到這片水磨石地板的樣貌。

菊花美發廳舊址,現住戶給鄭爺叔遞香煙

喬家柵近凝和路口的獨居老爺爺,和我們談到老城廂里待動遷老年人的生活困境。老爺爺說,他在此居住了四十幾年,老房子空間狹小、條件簡陋,無法搭建室內廚房,他在門口搭了個簡易的炒菜臺,每天一個人做飯吃。

據他說,動遷安排的新房在偏遠郊區,十分不便。市區房價又過于昂貴,無力承擔。他對要住到新房表示擔憂:首先,新房需要裝修,無法立刻入住,他入住新房前要先移住到別處,這樣要搬動兩次家具,十分麻煩;其次,由于新房地處較遠,子女探望他,來回就要花半天時間,萬一哪天身體突發狀況,子女都無法趕來照顧。

爺爺對即將到來的動遷感到憂慮

確實,老城廂的本地住戶,很大一部分是老人。在此區域內,還散落著許多養老院。對在此生活大半輩子的老人而言,離開熟悉的社區鄰里,要去重新適應未知的新生活,令他們憂心忡忡。

位于喬家柵糖果廠舊址的一戶人家,有位近百歲的老奶奶,由于身體欠佳,十幾年沒有走出家附近的區域。她的女兒坦言,還不敢告訴老奶奶,今年年底前一家需要搬離這個生活了一輩子的地方。老奶奶對外界變化已經無法了解。我很能理解這種情況,我奶奶在聽到拆遷消息后,說她每晚都睡不著覺,覺得就要和生活了70多年的地方突然告別,心情十分不安。

動遷雖然在物理上給人們帶來更好的居住環境,但也讓老年人內心擔憂。我想,認真了解動遷區域人口構成是非常必要的。只有這樣,才能真實理解不同的人在動遷時的訴求,從而努力與大家達成共識,更好地完成動遷。

弄堂里的租戶

說到居住人口的構成,就不得不說起外地的租戶。

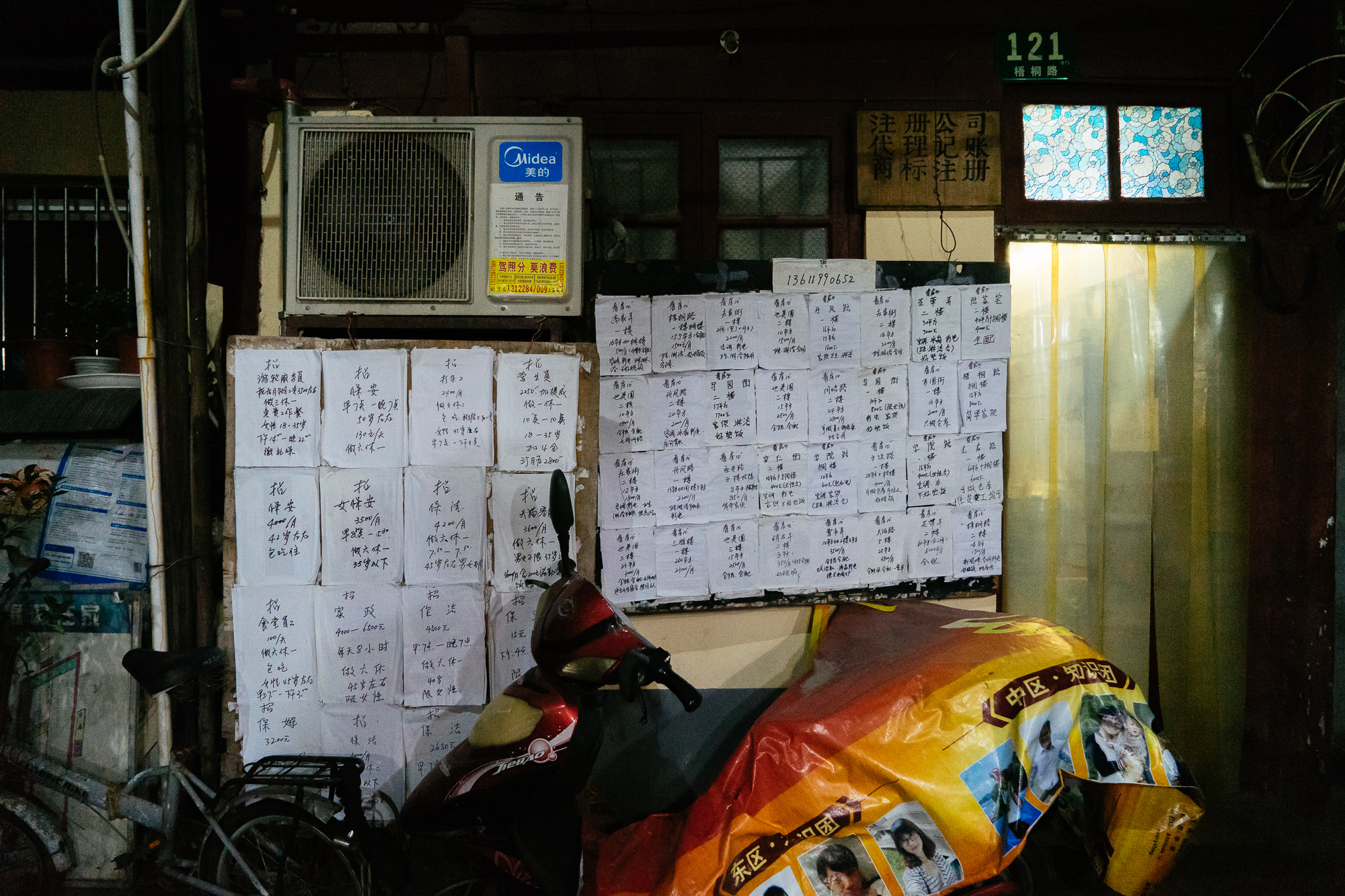

在喬家路的梓園入口右側,以及光啟南路一帶,長期放著幾塊貼滿租房和臨時工招聘信息的大木板。上面羅列的出租房源,普遍為十幾平方米,價格從1000到2000多元不等。

在梓園看租房信息的路人

老城廂的房屋中介往往兼營職業介紹

目前居住在老南市棚戶區內的,很大一部分是外來務工人員。他們住在該區域的主要原因是交通便捷,且價格低廉。這一次動遷,將令他們再度帶上家當,尋找既靠近市中心又廉價的房子。然而,這樣的空間只會越來越少,他們找到合適住處的難度將越來越高。

望云路段的住戶小李一家對我說,他們從外地過來,好不容易在老城廂周邊做點小本買賣,孩子在附近幼兒園念中班。該區域動遷后,他們仍傾向于在周邊尋找新房源,否則會影響生意和孩子學習。不過,附近房租肯定會上漲,而且也不確定周邊是否會持續動遷。

終將消失的老城廂

破舊的老城廂筋骨抵不過消失的命運。這塊地區曾陪伴一代代人成長,看著他們離去,而自身逐漸被高樓大廈包圍甚至取代。

直到最近,我才開始認真觀察這個自己曾經生活的區域。每一次行走,都深切感受到自己對生活過的社區認知非常匱乏,而自己正在失去它。

作為一個在老南市弄堂長大的小孩,我只想留下一點人們生活的痕跡,希望未來的孩子們尚能知曉弄堂中人們的樣子。

歡迎大家關注微信公眾號“新城舊市”,我們會不定期分享在城市中的小小發現。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司