- +1

中國家庭︱“瑤族媽媽的客房”扶貧實踐啟示:女性賦權難在哪

H村位于中國西南邊陲山區,全村57戶農戶,約210人,是一個瑤族聚集的山村。與其他地區不同的是,這個村莊幾乎沒有留守現象,很少青年人長期外出打工。村內社會分化程度較低,幾乎沒有富裕戶,貧富差異很小。

2015年,筆者帶團隊駐扎該村展開駐村扶貧工作。當年,全村人均收入為4300多元人民幣,其來源主要是甘蔗、砂仁等經濟作物和山地出租所得,全村平均債務高于收入,屬于典型的深度性貧困村莊。

扶貧團隊根據H村地處熱帶雨林、氣候和文化資源豐富等特點啟動了“瑤族媽媽的客房”扶貧項目。2017-2018年,全村來自客房和廚房的新增收入達到了80萬元以上,戶均增收高達1.3萬元以上。

本文希望通過介紹和分析“瑤族媽媽的客房”這個案例,展示在特定社會文化背景中,婦女直接參與經濟創收究竟會對貧困和自身地位產生何種影響以及如何影響村莊性別關系的發展。

“瑤族媽媽的客房”因何而來?

進入H村可以很容易看到上山砍柴和背柴的、到豬舍喂豬的基本都是女性,甚至年過70歲的女性也出去砍柴。

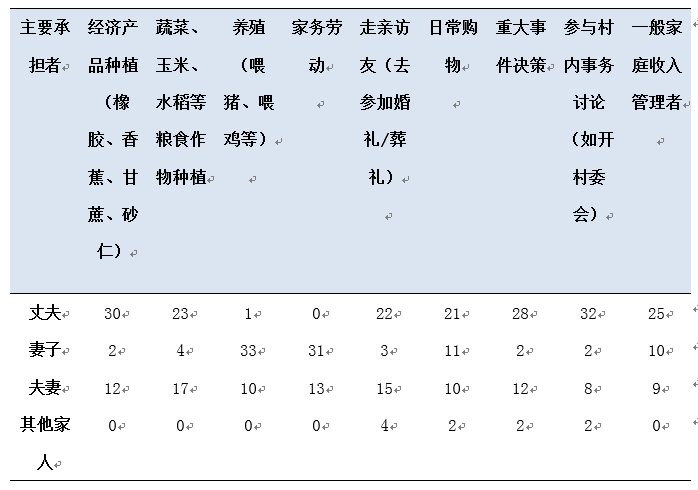

如表1所示,44戶接受調查的農戶中,31戶的家務勞動完全由婦女承擔,只有13戶是由男女共同承擔;33戶農戶的養豬、養雞活動完全由婦女承擔,只有10戶是由男女共同承擔,這10戶中男性基本上是在“老婆忙不贏(忙不過來)的時候會幫喂(雞/豬)”。

經濟作物的生產是以男性為主,雖然女性參與糧食作物生產的比例較高,但男性依然是主要承擔者;正式的社交如出村參加婚禮和葬禮等大部分是男性;重大事項的決定、參與村內事務管理和家庭財務管理也是以男性為主。

筆者與L叔討論將他家的土地讓給村里做集體豬舍時,L叔的愛人聽到后開始與L叔用瑤話激烈交流,可以感受到她是反對的,結果則是L叔果斷地做出讓地給集體的決策。H村有很多初中、高中畢業的年輕人,他們經常找爸爸要錢,給不給錢也是爸爸說了算。D哥常常自豪地說:“我每周都給兒子錢啊,沒辦法啊。”

H村的家庭分工呈現出典型的“女內-男外”模式。從H村的家庭勞動分工可以看出,H村的家庭性別關系存在著女性依附問題。A姐說的話讓我們對于這兩者的聯系有了一點理解,她說:“他們很辛苦啊,干得比我們多,掙的錢比我們多,所以他們都說了算啊。”

從H村家庭勞動分工模式可以看出,養殖業和家務勞動是婦女主導的領域。如何將這兩個領域與市場對接是這個項目的關鍵。養殖業的市場波動大、成本高,增加規模的投入和勞動力需求都很大,如果大幅度增加勞動力投入勢必大幅度增加婦女的負擔,因為婦女的家務勞動不會因此而減少。

基于反復的討論和當地發展優勢和潛力的分析,研究團隊與村民決定利用精準扶貧的政策支持建設小型會址和自然教育為一體的新業態村級經濟,其中“瑤族媽媽的客房”項目成為發展新業態經濟的核心。“瑤族媽媽的客房”就是在每個農戶新建的干欄式木樓里建設一套嵌入式高端客居,通過這個客居將婦女的勞動與市場對接。由于家務勞動是婦女的“文化空間”,與市場對接以后,這個文化空間自然成為婦女獨立的“經濟空間”,從而形成了一個基于原有勞動分工模式的婦女經濟創收路徑。

“瑤族媽媽的客房”帶來了什么?

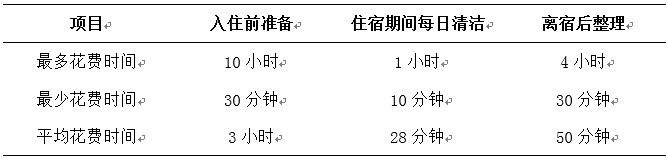

“瑤族媽媽的客房”從建成并開始運行以來,除了單身男性家庭以外,所有在婚家庭的客房都是由婦女管理。表2為H村近30位婦女管理“瑤族媽媽的客房”所花費勞動時間的極值與平均值。

當地婦女勞動力的機會成本為一天100-120元,“瑤族媽媽的客房”一天最低收入為300元,按照客人入住一天計算,婦女平均需花費半天的服務時間,而隨著客人入住時間延長,平均每天所花費的時間將大幅下降,在總勞動時間中幾乎可以忽略不計。

在近兩年的客房運營中,絕大多數客人入住時間為3天以上,按照表2的平均時間計算,客人入住3天,婦女花費總時間為(3小時+50分鐘+28分鐘)*3=314分鐘,平均每天105分鐘,小于2小時,即婦女進行不足2小時的客房服務便可獲得300元的收益。這意味著“瑤族媽媽的客房”能夠間接地將婦女的家務勞動市場價值化。

H村已建好的客房自投入運營以來收入情況如圖1。由于客房建成的時間不同,投入運營有先后,所以戶與戶之間的客房收入差異較大,獲得最高客房收入的第一個農戶于2017年4月首次投入服務,截至2018年12月收入超過25 000元;最近一批建成客房的農戶于2018年8月陸續投入服務,截至2018年12月最低收入也有近4000元。2018年,H村由于亞洲野象的侵擾基本停止了原來作為家庭主要收入的甘蔗種植,“瑤族媽媽的客房”的收入一躍成為家庭的主要收入來源。

Z哥說要是沒有客房,他兩個妹妹的上學都會有問題。L叔說他家現在也是全靠這間客房了。通過“居室”附加“客室”而形成的“瑤族媽媽的客房”最終成為婦女通過家務勞動延伸出的經濟創收空間,這個空間的再造明顯改變了性別對于家庭經濟的貢獻比重。

“瑤族媽媽的客房”不僅給每個家戶增加了收入,而且客房收入取代其他收入成為所有建有客房家庭相當重要的收入來源(如圖2),占H村2018年家庭平均可支配收入的37%。

L叔算過一筆賬,2018年度他的家庭種養殖總收入為4500元,村干部補貼為2400元,邊民補助為2000元,退耕還林補貼為1250元,種糧補貼為840元,而“瑤族媽媽的客房”及廚房收入為26000元。也就是說,H村婦女的勞動所提供的收入占家庭收入的比重很高,因此可以認為H村家庭的支出很大一部分來源于婦女的貢獻。

除此之外,由于“瑤族媽媽的客房”建設過程中培養了男性村民的建房技術,2018年起村內自發組建起兩支施工隊短期外出包工建房,年創收總額超過20萬元,占全村總收入的12%。家庭收入和支出的增加都在很大程度上反映了貧困的緩解。很顯然,H村貧困的大幅度緩解得益于婦女的貢獻。這在某種程度上驗證了將婦女發展作為減貧路徑的有效性。

“瑤族媽媽的客房”改變當地女性什么?

H村的婦女在“瑤族媽媽的客房”這個新的經濟空間里,將自己的家務勞動技能轉化成市場收益,對家庭生活的改善做出了貢獻。那么,在這樣的過程中,是否通過參與市場活動而實現了真正意義上的賦權呢?

經濟收入“歸屬”的尷尬

與客房收入比較高的家庭聊天中發現,無論男人還是女人都沒有覺得這是“女人的收入”。客人離開以后,H姐在收拾房間,問她這客房的收入是不是她掙得,她笑著說:“不是啊,是家里一起啊。”

從花費的勞動時間來看,客房的服務是女人做,但是似乎連女人也不覺得這是自己的收入。M妹說:“這個事(家務)不費勁啊,隨便就做了,沒有客房也是我做啊。”F姐和幾個婦女出村到山下打工,一天工作10小時只掙到100元。J妹也打工,估算去年掙了2000多元。她說這是她的錢,問她為啥,她說這是她辛苦掙的啊。

客房和打工收入都是婦女掙的,但是卻發生了收入“歸屬”差異。當把無償家務空間通過“瑤族媽媽的客房”轉化成有償的經濟空間以后,H村的人竟然沒有形成“收入歸屬”的性別認同,而同一時期的婦女外出務工收入則有著清楚的性別認同,而且很多婦女對于自己打工的收入有較高程度的支配權,如H姐“有去打工就給自己買衣服,在家就不買”。

事實上,從2017年開始產生收入到2019年,通過日常觀察并未發現H村的女性在家庭事務中的決策權有所提高。說到這個問題,F姐說“這能有啥變化,我們還是我們啊,人家男人不想要我們還不是就不想要啊”(隨后她稱自己說的是笑話)。G姐說掙的錢是大家的嘛,大家一起商量;但是H姐說,那可不是啊,男的想花的還不就花了啊。

很多男性認為“瑤族媽媽的客房”是以他們為主裝修起來的,現在婦女多花點時間打理也不能說就是婦女自己掙的錢。L哥說不管誰掙的錢都是家里用,但是他不得不同意家里買摩托車、給孩子買手機都是他說了算。

還有一個值得注意的現象是,“瑤族媽媽的客房”雖然是婦女在負責管理,但是很多情況下收入都是通過微信轉給了丈夫。微信轉賬一般要求村民的微信賬號綁定銀行卡(以便取現),也需要收款人能熟練使用該手機軟件。不計長期外出成員,H村80%以上的家庭只擁有一張農信社銀行卡,其中大約90%的銀行卡戶主都是男性;而且村內女性擁有微信賬戶的時間普遍晚于男性,目前H村加入村集體微信群的146位村民中僅有37位是女性。

這也許從某種程度上影響了婦女對于客房收入的控制,然而,即便婦女能夠控制這個收入,婦女直接收入的增加在多大程度上會改變性別的決策仍是一個需要進一步研究的問題。

賦權效應下的性別福利異化

除了從決策的維度觀察經濟賦權的性別影響以外,婦女經濟收入的提高如何影響婦女自身的福利也是一個反映經濟賦權效應的指標,尤其是很多福利維度的指標直接與女性的貧困化問題相聯系。由于村內便民店主要為村民服務,因此便民店的商品出售情況可以從某種程度上反映出村民的福利變化。

根據便民店在煙草局登記進貨的準確數據,2017年和2018年其香煙進貨額接近10萬元,約是2015年的1.5倍。便民店老板坦言這兩年銷量增加最快的商品就是煙酒(尤其是煙,因為改造項目支持村長開發自烤玉米酒,村民現在都去村長家買酒)。

根據便民店在煙草局的微信訂單數據統計,2017年該店總共出售1270條香煙(每條10包),估計總售價為112 006元,2018年總共出售1131條,估計總售價為111188元(全部按照標價售出的情況);2017年平均每包煙售價為8.81元,2018年平均每包煙為9.83元,便民店老板表示常購的香煙品種并未漲價,那么這一均價的上漲就意味著村民在2018年比2017年更頻繁地購買每包10元以上的香煙種類,從側面反映了村民消費水平的提高。

便民店老板肯定了我們這種猜測:“從去年(2018年)以來,更多人來了會買11塊錢的煙,抽8塊錢的人少了一點,家里來客人也會買更貴一點的煙。”村民主要消費價格為8-12元的香煙,現金寬裕的情況下會選擇這個價位中較貴的品種。便民店的銷售額并不能全面反映村民的總消費,不少村民在出村道路硬化后增加了到鎮上購買日用品的頻率,其中也包括煙酒。根據2015-2018年的全村普查數據,農戶煙酒(由于農戶難以清晰分開兩者的消費情況,因此在調查中煙和酒記為一項支出)的戶均消費趨勢如圖3。

便民店在增加煙酒進貨量和豐富煙酒種類的同時,并沒有增加女性衛生用品的數量,與2015年以前一樣,店內只銷售2-3種衛生巾,銷量并沒有提高。雖然煙酒和衛生用品銷售的差異并不必然反映出性別的福利差異,因為H村煙酒的消費一直都是家庭消費的主要部分,這是其文化的一個部分,但可以明顯看到,收入的增加首先刺激了煙酒的消費,而煙酒消費的主體是男性。

H村第二種明顯增加的商品是摩托車。2018年有18個家戶新購置摩托車19輛,超過總戶數的30%。由于進村路硬化后駕車不再有太大的困難,婦女也會開著摩托車進出村,但是摩托車依然是男性主要使用的交通工具,因為男性負責市場采購及其他公共事務。

2017年下半年H村通了4G網絡,不久之后全村覆蓋了Wi-Fi;2018年全村新增手機約40部,幾乎都是男人或上學的孩子用新手機,然后把用過的手機給婦女。問F姐為什么不買一個新手機,她說能用就可以啦,他們(丈夫)要新的手機好用,能轉賬。

H村婦女的總體精神面貌發生了很大的變化,90%以上的婦女對現在的生活感到非常滿意。但是,這并不能真實地反映H村婦女相比于男性在自身福利方面的改善,也不能反映在多大程度上實現了賦權。

相反,男性是這個過程中個體福利改善最大的群體,因為摩托車、手機以及日常的煙酒消費都是男性為主的消費項目。H村在經濟賦權條件下造成的性別福利差異暗示了在特定文化條件下通過經濟賦權實現對婦女賦權的復雜性。H村婦女對現狀主觀評價的普遍滿意與其自身創收所得更多地流向對家庭總體福利(尤其是男性福利)改善之間的矛盾,進一步暗示了在這樣一個傳統村落里,通過市場性賦權來打破性別不平等結構的艱難性。

為何經濟收入增加未能實現女性賦權?

筆者在H村生活工作了近4年,剛剛入村時就注意到了某種“先入為主”的現象。H村的婦女總是躲在離外來人很遠的地方,即使現在也還是這樣。你問她們問題,她們要么掩面而笑,要么躲走。好像除了F姐等少數幾位婦女,我們和很多婦女這么多年都沒有說過多少話。前述的性別分工(表1)中,H村從對家庭事務和財務的決策到對村內公共事務的決策等都呈現出男性主導的性別模式特點。

村里人說Y哥過去很有錢,因為外面“有女人”,把錢都花沒了,當問到他家女人對此有沒有意見時,村里人說“我們瑤族女人賢惠啊”。另有L哥經常打罵妻子,但是妻子從來不反抗。

“瑤族女人賢惠”好像隱喻了一個如同瑪麗亞·格林(Maria Green)所說的“習慣了的傷害”(sanctioned harm)的文化現象。

即使和愛說話的F姐聊天,也會發現她對此并不認為有什么問題,用她的話說“我們瑤族女人就這樣啊”——家里來客人時婦女從來不會同桌吃飯;當肉和脂肪類的食物短缺時,要優先保證男人的供給,“因為他們要出去干重活”;過年吃殺豬飯,好吃的肉也都是男人們先吃。問F姐為什么,她說“他們要喝酒啊,喝酒就得吃肉啊,就這樣啊”。

目前F姐家不僅建有一間“瑤族媽媽的客房”,還有一套“瑤族媽媽的廚房”為進村客人提供餐飲服務。廚房的收入歸F姐,客房的收入歸她丈夫。廚房和客房是兩個人共同打理,F姐花的時間比丈夫多,所以收益更高的廚房收入歸她所有。

盡管作者在H村所觀察到的家庭性別關系如此多樣,村民所呈現出來的性別差異甚至“性別不平等”可能只是一個文化現象,但從總體上看,我們依然假定H村存在著普遍的性別不平等。村里人絕對不會承認村里的男人壓迫女人,因為他們對于性別不平等的文化解讀是與我們完全不同的,但是從村內日常生活的呈現可以發現H村本質上仍屬于男性主導的社會。

H村婦女覺得男人重要是因為他們干重活,掙錢養家。例如,D哥是個典型的大男子主義者,他常會在開玩笑時洋洋得意地說“我掙錢多啊,當然要說了算”,大多數婦女對此表示認同。

H村的男性都承認,婦女們通過“瑤族媽媽的客房”為家庭做出了巨大的貢獻,但是通過H村家庭支出的分析發現,婦女勞動所產生的收入是真正意義上“家庭的”。當然,從性別角度來講,男性勞動所帶來的收入也是真正意義上的“家庭的”。

但是H村“瑤族媽媽的客房”的實踐所展示的性別含義在于:婦女收入帶來的福利效應在惠及家庭的同時,有相當一部分的收入被男性所“捕獲”,成為改善男性福利的資源。更為重要的是,女性收入的福利效應在流入男性的同時并沒有伴隨女性福利相應的改善,卻是在婦女做出犧牲的基礎上發生的。

這種針對婦女的反貧困路徑所產生的減貧效益外溢和性別福利異化顯示了通過經濟賦權來實現性別平等路徑的復雜性,也在某種程度上挑戰了通過提高經濟地位而從根本上改變女性地位的眾多理論假設。

[作者李小云系中國農業大學人文與發展學院教授。陳邦煉系中國農業大學人文與發展學院2018級博士研究生。宋海燕系中國農業大學人文與發展學院講師。董強系中國農業大學人文與發展學院副教授。文章改寫自“‘婦女貧困’路徑”的減貧溢出與賦權異化——一個少數民族婦女扶貧實踐的發展學觀察”論文(《婦女研究論叢》,2019年第2期)。文章有刪節,略去參考文獻,并經作者審訂。]

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司