- +1

開卷有益|母親節,聽張大春說“媽”

【編者按】

今天是母親節,我們邀請北京理工大學的劉曉蕾老師,朗讀臺灣作家張大春的作品《見字如來》中一篇講乳、母、媽等字的文章。張大春善書法,在《見字如來》中,他說文解字,旁征博引,講解了許多漢字的來歷與最初含義。

澎湃新聞翻書黨的讀者朋友們,你們好!我是北京理工大學的老師劉曉蕾,我為你們朗讀的是理想國推出的張大春作品《見字如來》里的一篇文章《天下的媽媽一樣說》:

母親之于子女、之于人類、之于大地和自然,都是不滅的象征。

許多人對小說作者的記憶力有一種奇特的推許,以為能說故事的人一定記事甚早、且記事甚牢;據說有一位前輩作家也因此順竿而上,說自己還記得出生時的情景,真是了不起。

有人問我最早記得何事?我只有一個粗略的印象:扒開媽媽的旗袍斜襟上的盤扣找奶吃,媽媽不是太高興地瞪我一眼,說:“早就沒有了。”那時我幾歲呢?真想不起來。但若要說起最早的人生風景,除了母親和她干癟的乳,別無他者。

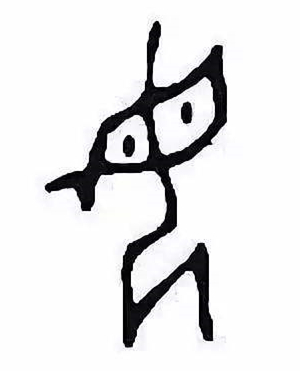

乳子一事,自古為然。在甲骨文里面,乳這個字原本就是一幅授乳圖。一個跪坐著的母親,雙手環護,讓懷里的嬰兒吸食,胸脯是一根短線,并無豐腴之態——看來孩子已經吃了不少。目前留在隸書、楷書字形里的“乚”(乙)字偏旁,正是甲骨文中母親那已然呈現側彎的脊椎。

到母親九十歲的時候,身形益發佝僂。有一次為了測試她的記憶力,我故意問她:“我吃奶吃到幾歲呀?”她想了想,說:“你騎著小車還要奶吃呢!”我記得的是旗袍上的盤扣,她記得的是小車兒。

動物行為學家勞倫茲觀察幼年期的離巢鳥類,發現它們從孵化后的第一天便跟隨著母親,勞倫茲遂稱之為“imprinting”——這個字,有翻作“銘印”的,也有翻作“印痕”的。即使在人工孵養的環境之下,這種反應只在出生后的一段關鍵時期出現。幼鳥的銘印能力能夠經刺激后得以發揮,認定周邊移動的龐然大物為母親;似乎人類也如此,而關鍵期約在十八個月到三歲之間。

古今中外呼“母”,有著相當廣泛的一致性,可能也與這種“imprinting”的反應有關。牙牙學語的孩子還不會分辨元音、輔音,還無從組合字義,即使雙唇緊閉,所發出的“m”、“m”,便是最直接的呼求。叫娘了。

母之為字,原本也很簡單,就是一個被指出兩點——即雙乳——的女子。今日通行的楷書字體可能看不明白,因為楷書非但將那兩乳從一左一右變換成一上一下,還扭折了這兩點的框架——那原本就是一個“女”字。而“女”,正是一名雙手受縛跪地的人。在老祖宗們還大量造字的那個時代,女人的地位如何?顯然已不言而喻了。

中國最早的字典之一《說文》經常使用近音或同音字解釋字義,在“母”字底下,許慎用一個“牧”字來為“母”作解釋,顯然并沒有人倫歌頌的情懷,也沒有感恩報德的意思,清代學者段玉裁講得很明白:“以疊韻為訓;牧者,養牛人也,以譬人之乳子。凡能生之以啟后者,皆曰母。”

不只在《說文》出現的東漢(甚至更早的幾千年),即使順時向現代揭露,有很長一段時間,我們今天用來稱呼最親愛的母親的許多字:“媽”、“娘”、“姆媽”多由方言中來。在書寫文本里邊,則一徑出現得較晚。以“娘”為例,本來這字寫作“娘”,是少女的稱呼,有類單位詞,像是聶隱娘、紅娘、趙五娘、陳三五娘之屬。

宋代以前,杜甫的《兵車行》里有“爺娘妻子走相送,塵埃不見咸陽橋”。肯定是借由俚語反映現實,可知娘之為母、為祖母并無不妥。但是,在比較正式的文章典籍之中,似乎找不到稱母親為娘的例子。開始將母親稱作娘的第一人,似乎是宋太祖,也依然是出于維持民間的習慣,趙匡胤稱其母杜太后為“娘娘”。之后司馬光作《書儀》,說:“古稱父為阿郎,母為娘子。”看來并沒有可信的證據,應該是“托古改制”的意思居多。

至于“媽”字,登臺成為書面語可能更晚了,至少在明清小說之前,唯獨南宋洪邁的《夷堅志》里有《霍秀才歸土》一則云:“見去歲亡過所生媽媽在旁指我泣曰:‘此是陰府,汝何為亦來?’”除此而外,經史群書之中根本找不到用例,而這看見死后顯靈之母的兒子本來就是一般百姓,設若不是通過小說,還真不得傳其言。

如果從音韻的源流看:“媽”這個形聲字的聲符“馬”在上古時期可能并不是像今天這般發開口音,經由對比古文獻可知,馬字的發音居然是跟武、午、母相近——甚至以官職“司馬”掌武事以及午年肖馬為例而證,所使用的還是“以疊韻為訓”的那一套解釋方法。

為什么聲音相近,意義就相通了呢?聽人們叫媽媽就明白了,這大概還就是本文開篇時所說的那個字——imprinting——我們總離不開;母、媽、姆媽,喚一聲,回到原初。

不過,關于脫離授乳所象征的意義,還是我父親的一則小故事比較具有諷世趣味。有一天他接到一通推銷電話,對方再三兜著圈子追問:“府上吃哪一個牌子的奶粉?”父親聽著不耐,答曰:“我們一家三口早就斷奶了!”掛了電話之后,他對我說:“這些賣東西的,比媽還嘮叨!”

【朗讀書籍】

張大春/著,天地出版社·理想國 2019年3月版

張大春接續林語堂、梁實秋,重拾漢字課,用四十六個有溫度的漢字,講述漢字里的中國文化。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司