- +1

沙威筆記|資本主義時代的個人自由與社會發展

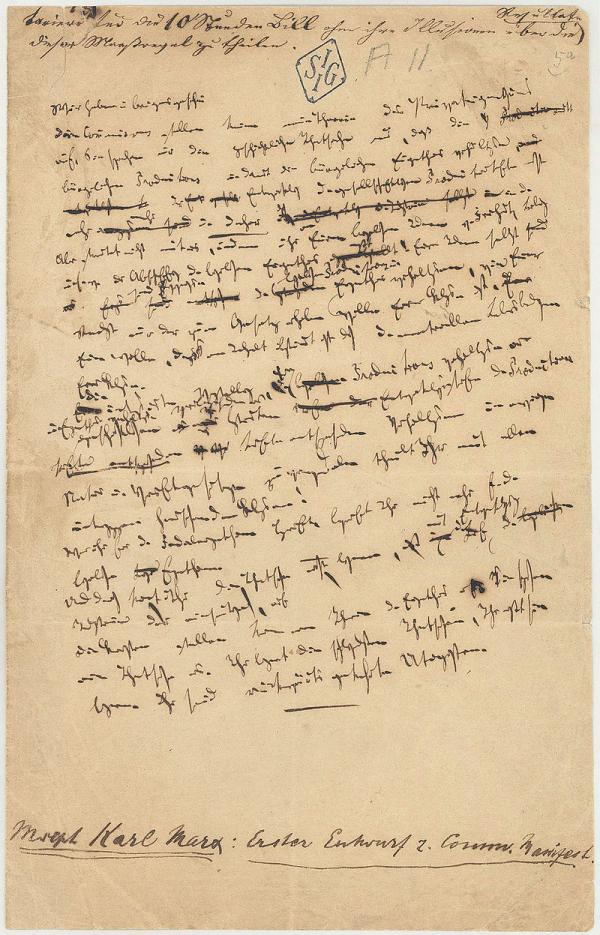

卡爾·馬克思終其一生都在思考有關人類解放的問題,他在《共產黨宣言》末尾處寫道,“讓統治階級在共產主義革命前發抖吧。無產者在這個革命中失去的將是鎖鏈。他們獲得的將是整個世界”。所謂人類解放(human emancipation),指的是人類自由的普遍實現,通過暴力革命廢除資本主義是馬克思提出的實踐策略。資本主義是一種建立在私有財產制度(private property)下的社會分配方案,在馬克思看來,這種方案將人類總體劃分成了少數有產者和多數無產者,由于有產者壟斷了各種社會資源,無產者只能依附于有產者而生存,導致其實現自由的可能性被徹底剝奪,除非無產者能夠揭竿而起,將一切導致不公平的要素清理出去。

從歷史進程來看,現實并未完全朝著曾經被指出的方向發展。因為相比于馬克思的世紀,在人類的生存境況已得到普遍改善的今天,私有產權作為人類最普遍的政治經驗之一,依舊被完好地保留在了各國的制度框架中。經濟學家彌爾頓·弗里德曼在《資本主義與自由》一書中提供了解釋:雖然私有產權會導致貧富差距,但并沒有如想象的那般嚴重,反倒是因為這一制度對人類經濟行為構成的正向激勵,社會才獲得了累積性發展,并進而增量了個體層面的自由。弗里德曼的說法是對馬克思理論的強有力挑戰,但這不代表馬克思是錯的,因為兩人對私有財產與自由的定義不一樣,并不夠成直接的對立。要理解馬克思的觀點,我們務必將他的寫作還原至其成稿時的語境,因為那樣才可以抓住他的問題意識。

馬克思的問題意識

在紐約人文氣息濃厚的上西區,凱瑟琳經營著一家溫馨的童書店。這家書店有四十年歷史,繼承自母親,它不僅養大了凱瑟琳,還成了日常街坊來往的場所。突然有一天,周邊開了一家大型連鎖書店,老板喬恩·福克斯憑借體量優勢,利用折扣和產品多元化策略,不用一年功夫就把小書店給擠垮了。對凱瑟琳來說,喬恩的經營手法簡單粗暴,不可原諒。對街坊來說,童書店關門令人遺憾,因為它承載了無數美好的童年記憶,但他們頂不住連鎖書店的豐富與方便。至于童書店的員工,只能離場走人。但對喬恩來說,這一切都屬正常的商業現象,凱瑟琳的埋怨只是失敗者的不滿,街坊雖有遺憾但很容易被平復,離職的員工也可以在其它地方另謀高就。

這則故事取自1998年的老電影《電子情書》,影片結局是凱瑟琳和喬恩的和解與相戀,但這只不過是電影導演試圖表達的美好愿景,現實故事通常遵循另一版本。親證過互聯網興起的人都知道,像喬恩那樣的連鎖書店接下來一定會遭到像亞馬遜、京東等網絡巨頭的圍剿,后者會像喬恩對待凱瑟琳一樣,利用更強大的物流及倉儲體系讓顧客足不出戶地買到更廉價的產品。相比于連鎖書店而言,這些網絡巨頭影響更大,因為他們可以在更廣泛的空間內整合資源。這是大資本的姿態,行動起來總是浩浩湯湯。時光倒轉兩百年,馬克思也親歷過無數個大資本干掉小作坊的故事,不過當時的環境不是互聯網的興起,而是工業的興起,即被后人稱作“工業革命”的時代。

工業革命是指從1780年代開始發生于英國的產業升級,最早啟動于紡織業,后來向其他領域逐漸擴散,其標志就是機器生產對于人力生產的替代。在今天的大眾話語里,包括對一些經濟學家而言,工業革命幾乎是一種進步的象征,因為它打破了自然界長久以來對于人類活動的限制,實現了驚人的物質成就。但是,這種進步主義印象只是勝利者基于片面觀察而得出的結論,或者說,是喬恩視角下的觀念產物。值得提醒的是,勝利者與失敗者總是如影隨形,如果換成凱瑟琳視角下的敘事,工業革命帶來的成就無非是一些“帶血的GDP”,而馬克思的問題意識正來源于他的凱瑟琳視角,他發現了“人的異化”。

假設你是凱瑟琳,在童書店倒閉之后,你會怎么辦?去喬恩的連鎖書店工作,成為喬恩的雇員,因為那樣可以在最大程度上降低技能轉換的成本以及新環境的適應成本。但這樣的選擇會面臨兩個結果:第一,當身份從老板切換成打工者后,她不再會有像做老板時的自主性(autonomy),因為其工作方式必須服從大公司的管理;其次,作為大公司的一員,從事的工作只屬于公司整體運作中的一個環節,其所能達到的成就受制于崗位以及公司的天花板,自我實現(self-realization)的可能性沒了。在馬克思看來,這種選擇并非基于自愿,而是在缺乏其他備選條件下的“不得不”,長期生存在這樣的被迫環境下,人的心靈就會受到傷害。這是勞動分工的結果。

馬克思把“保持自主性”和“追求自我實現”視為人固有的內在傾向,是“屬于人的本質”的東西,所謂異化,就是指屬于人的本質的東西的瓦解,具體表現為這種內在傾向的消失。根據當代心理學的解釋,馬克思所說的異化只不過是一些體現在個人身上的心理不適,其源于自我預期和現實成就之間的落差,屬于個人認論識范疇,只要認知主體愿意放低預期和調整路徑,這種不適感就會隨著自身境況的改善而削弱或逆轉。但馬克思本人一定會拒斥這種純粹心理學的闡釋,因為對他而言,異化現象屬于本體論范疇,是一種具備普遍性的社會存在,而非僅留存于特別個體上的零星特征,要理解普遍性的社會存在就務必訴諸普遍性的證據,但心理學的說法只能提供個案解釋。

持強還原論立場的馬克思曾在《德意志意識形態》中說過,“并非意識決定生活,而是生活決定意識”,他主張觀察人們的生活。所謂生活,是指在特定的物質經濟條件下所產生的生存行為。因此,要理解異化,就必須進一步考察當時整個社會的經濟活動。

工業革命下的經濟活動

如前所說,工業革命的標志是機器生產代替人力生產,相比較而言,機器生產的優勢體現在進行大規模生產時的高效率和高質量。但機器的普及并非一蹴而就,因為有兩個基本問題擋在前面:第一、機器升級費用昂貴,在生產啟動前就需要生產者承擔一次性的資金投入用以組織設備購買、場地租賃、廠房建設等活動,但當時并沒有太多生產經營者有足夠的自持資金去推動這項升級;第二、機器生產有明顯的邊際成本效應,即每一單位新增生產的產品能降低總成本的增量,所以生產經營者會想盡辦法讓機器滿負荷運作,但滿負荷運作的前提是有足夠廣闊的市場空間,否則巨量產能難以被消化。為解決這兩個問題,英國人采取了“海內海外兩手抓”策略,即對內金融創新,集中生產資料,對外堅船利炮,擴張殖民版圖。

從十八世紀末期開始,英國出現大量股份制公司,作為一種金融創新的產物,它鼓勵不同人之間的合作,原本僅憑一己之力無法完成的事,現在可以借股份合作形式共同完成,由于每一位參股人都能貢獻自己的智力、財力以及物力以形成互補,所以往往能產生“一加一大于二”的效應,但貢獻又都是有限的,所以有助于投資風險的分散,按現在的話說,能夠集中力量辦大事。除此之外,當時的英國已建立起了具有現代雛形的銀行體系以及國債制度,經營者可以憑借信用得到融資,以緩解制造業升級時所面臨的資金壓力。金融創新的核心功能在于利用杠桿縮短甚至消除時間與空間等硬條件的限制,比如房貸,本來需要通過三四十年的儲蓄才能住進心儀的房子,現在憑借金融杠桿,只需花五六年時間湊到首付即可,貸款部分可以在住進新房之后慢慢還。

不過,這樣的做法會迅速拉大國內的貧富差距。既然機器的產能相比于人力而言是突飛猛進,那么機器帶來的收益一定也是指數型增長。在這種情況下,掌握生產資料——即設備、土地、廠房、技術等——的人可以通過持續的“擴大再生產”活動增加財富,不掌握生產資料的人就只能進工廠,靠為前者工作而獲得收益,但機器的運作高度程式化,人力只不過是作為機器的延伸而存在,其具體任務僅僅是圍繞機器展開的重復操作,所以有非常高的可替代性,其在工資方面的議價能力遠不如工廠主。結果就像馬克思在《共產黨宣言》中所講的那樣,“整個社會日益分裂為兩大敵對的陣營,分裂為兩大相互直接對立的階級:資產階級和無產階級”。根據馬克思的理論,生產力決定生產關系,機器出現象征生產力的提升,資產階級與無產階級的對立則是因機器普及而形成的生產關系。

如果說工業革命在國內促成了無產者和有產者的對立,那么在國際上促成的就是無產國和有產國的對立。在對外方面,成立于1600年、由英女王伊麗莎白一世特批的東印度公司一直都在世界范圍內搜刮廉價的原材料,并開拓新的市場空間和貿易類型。從行為上看,東印度公司有點類似今天的跨國公司,但從力量上看,其遠勝于今天的跨國公司,他們擁有軍隊和武器,兼具外交與軍事職能,事實上,從他們所從事的業務也可看出他們的能量之大,比如像奴隸貿易、毒品和軍火出口等業務,如果沒有炮火背書,其發生是難以想象的。關于海外殖民的影響,馬克思于1953年在《不列顛在印度統治的未來結果》一文中寫道,“英國在印度要完成雙重的使命:一個是破壞性的使命,即消滅舊的亞洲式的社會;另一個是建設性的使命,即在亞洲為西方式的社會奠定物質基礎”。對英國來說,工業革命是機遇和成就,但對印度來說,工業革命卻是麻煩甚至災難。

但是,機器一開動,就必須無節制的運作下去,除非公司倒閉。經營活動的最初目的可能只是為了滿足市場需求,但在實際的運營過程中,目標會因各種理由——比如銀行索要利益,供貨商追討貨款、股東緊盯分紅、市場開始萎縮等——而遷移。為了協調出現在復雜系統中的多重麻煩,經營者逐漸轉向更為簡單粗暴的目標,即純粹追求資本增值。為了盡可能地達到這個目的,經營者不得不變本加厲地壓低成本和開拓新市場,馬克思把這種變本加厲的做法稱為剝削,其具體表現在兩個層面,一個是有產者對無產者的剝削,另一個是有產國家對無產國家的剝削。馬克思意識到,只要資本的運作不停下來,貧富差距就會不斷擴大,無產階級和無產國家就永無機會翻身,而這也就是導致異化產生的物質經濟基礎。

正是為了能中斷有產者之間的“利益分肥”,打破整個利益鏈條以及消除不斷擴大的貧富差距,馬克思才主張以暴力革命的方式廢除私有財產。不過要提醒的是,馬克思并不認為暴力革命是人謀劃的結果,而是在一定情況下會必然發生的事,它是一種結構性的產物,人的作用只在于提早或推延發生的時間。歷史也正如馬克思所說的,從十八世紀末到二十世紀,世界各地一直都在不間斷地發生革命。但問題在于,為什么革命結束之后,私有財產制度又重新起來了?

理解私有財產

假設甲乙兩人收入一樣,甲的收入全部來自于工資,乙的收入只有一半來自于工資,剩下的則來自于投資分紅,比如股息、利息、租金等。按照日常的定量算法,我們會認為兩者都是擁有等量私人財產的有產者,但馬克思采用的是定性比較,他會把乙劃成有產階級一類,把甲當成無產階級,因為前者的收入構成多元,有除勞動所得以外的其它收入,有能力對他人實施剝削。如果甲想升級為有產者,他就需要擠出一部分收入來作投資,但如果全花掉,比如用來買包、買車等消費,那在馬克思看來,他依然是一名受剝削的無產者,屬于工人階層。馬克思所說的私有財產專指那些能產生現金流、有創造功能的生產資料(means of production),至于今天被我們日常談及的私有財產,馬克思會稱其為個人財產(personal property),即主要作為維持生計之用的生活資料(means of subsistence)。

馬克思和當下的宏觀經濟學家的做法不一樣,后者在思考有關經濟現象的問題時,關注整個交易行為,即把生產與消費放在一起思考,但馬克思把坐標的中心置于生產端上,至于消費,則是圍繞生產展開的行為。馬克思之所以會引入剝削一詞作描述,是因為他把注意力集中在了生產行為的最末端,即手工操作部分。他看到產品是從工人手上做出來的,根據就近原則,認定產品都是工人做的,繼而得出結論說產品銷售所得“應該”全部由工人分享。但現實卻是,有一大部分比例的收入“是”被工廠所有者拿走的。當“應該”與“是”之間存在缺口時,馬克思相信,必有一些人用特殊手法得到了他們不應該得到的東西,這個手法就叫“剝削”。如果我們追問“工廠主拿了錢投資,為什么不應該分走一杯羹”時,他可能會說:資本利得是因為壟斷生產資料的結果,壟斷是不正當的。

這里有兩個問題值得思考:對于產品生產過程的描述,是否可以采取就近原則?第二,應該、不公正、剝削、壟斷等詞都帶有鮮明的價值判斷,這些詞的使用原則是什么?

詹姆士在他的《實用主義》一書中曾講過一個例子:想象有一只活松鼠攀著一棵樹干的一面,同時還有一個人站在樹干的另一面。這人繞著樹快跑,因為它想看那只松鼠,但是不論他跑得多么快,那松鼠總是用同樣的速度跑到反面去,松鼠和那人中間總是隔著一棵樹,一點也沒有讓他看到,問,這個人是否繞著松鼠跑。詹姆士說,這取決于我們如何定義“繞著跑”。如果繞著跑指的是從松鼠的北面跑到東面,然后再到南面和西面,接著再回到北面,那么這個人顯然是繞著它跑的,因為這個人確實相繼占據了這些方位。但如果繞著跑指的是先在松鼠的前面,接著到它的右面,然后到它的后面,最后回到前面,那么這個人顯然并沒有繞著這個松鼠跑,因為由于松鼠也相對活動,它的肚子總是朝著這個人,背朝著外面。對于一個行為的完整描述取決于兩點,觀測的尺度以及起點和終點的距離。

馬克思把工人當作產品的母親,這說明他把觀測的尺度縮得很小,以及把一個行為的起點和終點的距離確立得很近,因為在他看來,產品是一個簡單系統的產物。但如果我們調整觀測尺度,把產品生產看成一個復雜系統的話,就會意識到任何一樣產品的出產都牽涉到極其復雜的供應鏈環節,即便生產一把雙立人的刀,都至少涉及冶煉、鍛造、設計、鑄造、打磨等工序,除此之外,中間還涉及無數個包括研發和測試的環節,如果沒有一種力量將工人組織起來去行動,工人自己并不見得有多少能力去將產品制造出來。從這個角度看,工人頂多是助產士。如果把有產者當作一個完整的生產活動中的某一環節來考量,我們就會發現,只有當有產者把生產資料引入后,不同的人才會有效地組織起來去從事集體行動。但要提醒的是,資本在這里僅僅是有產者的工具,起的是紐帶和潤滑劑的作用,做決策的主體依舊是人而不是資本。從這點來看,提供生產資料的主體也該得到回報。

其實投資是一項高風險的事,如果想得到穩定的市場回報,投資者必須謹慎,需要在先期完成調研、市場分析、組織團隊等活動,如果這些沒做好,那生產資料的投入就很容易浪費,在使用效果上,會等同于對生活資料的消耗。馬克思在使用剝削和壟斷這些詞時,其實是把投資當作了一件風險很小卻又能一本萬利的事,并假定生活資料與生產資料之間是不可轉換的,他之所以認為資本主義不公正,是因為他覺得投資者的付出與得到不匹配。但弗里德曼在《資本主義與自由》中提供了反例,他指出,就資本利得占總收入的比值而言,在資本主義盛行的美國相比資本主義不盛行的印度和埃及,要低得多。這說明馬克思的預設存在漏洞。

但是,這并不意味馬克思說的全然沒有道理,別忘了,東印度公司正是靠堅船利炮去開拓市場的。當英國人拿著皮鞭往非洲人和印度人身上抽去的時候,心里是發笑的,因為那可真算得上是一本萬利的事業。所以與其說是馬克思錯了,不如說是馬克思的時代過去了,弗里德曼的證據是二戰后的經驗。

總結

今天的世界和馬克思的時代已經大不一樣,馬克思不曾見過二十世紀,更不會有我們今天的經驗,但馬克思對他身后的那個世界產生了巨大的影響。今天的資本主義是一種在馬克思所批評的資本主義死去之后再生的資本主義,其具體表現在兩個方面:

第一,如果說馬克思意義上的私有財產是指一種強者對于弱者的控制手段,那今天的私有財產已經反轉為弗里德曼式的,它更多地被理解為是一種弱者抵抗強者的防御工具。這種觀念之所以成為當下主流,并非因為它在理論建樹上有多高明,而是在經歷了二十世紀的政治失敗后,被重新挖掘出來的結果,其地位的上升更像是一種對于現實經驗的反撲,旨在于提醒我們,私有財產不僅是一種權力(power),還是一種經法律體系所確立的權利(right),私人財產存在的地方,同時也是國家權力該止步的地方;

第二,工人階級的生存境況自二戰以來已經獲得了極大程度的改善,這與社會福利以及保障制度的出現有關,最具代表性的例子就是福利國家的誕生,但除此之外,即便是在一些不怎么富裕的國家,當局也會試圖在最低程度上建立相關保障制度。建立這種制度的目的是要提升中下層人士的生活境況,通過緩和不同階級之間的矛盾來保持社會團結。就這點而言,福利制度的涌現可被視為現實世界對馬克思理論所作的實踐反饋。不過,這種制度如今遇到了很大的危機,因為它削弱了社會的活力,但這是另外一個問題。

回到開頭之問:人類能夠實現解放嗎?這是一個人類無法回答的上帝之問,因為它超于經驗。我們并不知道人類的歷史能走多遠,也不知道我們身在歷史何處。美國政治學家弗朗西斯·福山在上世紀曾預言過歷史的終結,但至今也沒發生。我們預測明天的事要比預測后天的事更準確,隔了越遠,預測越像瞎子算命。既然人類無法回答這個問題,那就干脆把這個問題拋回給上帝,讓其留在信仰的世界吧。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司