- +1

訪談︱徐國琦:中美之間有對抗,但也有共同的希望和夢想

《中國人與美國人——一部共有的歷史》一書于2019年1月由理想國出版,將焦點集中在民間、個人以及非政府機構之間的互相交往和積極互動上,通過蒲安臣、留美幼童、戈鯤化、古德諾、杜威、國際體育這些人物或事件來以一種全新的視角去審視中美關系,發掘中美之間“共有的歷史”。本書的作者徐國琦教授為香港大學嘉里集體國際化史講席教授,著有《中國與大戰:尋求新的國家認同與國際化》,《奧林匹克之夢:中國與體育, 1895-2008》,《一戰中的華工》,《亞洲與大戰: 一個共有的歷史》,《邊緣人偶記》等作品,長期致力于以中國為中心的國際史和共有歷史研究。

從蒲安臣到杜威,重新發掘中美之間“共有的歷史”

澎湃新聞:在您的新書《中國人與美國人——一部共有的歷史》中,你著重考察了蒲安臣、留美幼童、戈鯤化、古德諾、杜威、國際體育等人物或事件,進而以一種全新的視角去審視中美關系,發掘中美之間“共有的歷史”。在中美交往史上留下印記的人或事有很多,為什么您會挑選以上的人物或事件,覺得他們有怎樣的代表性?

徐國琦:歷史是客觀存在,任何人無權歪曲歷史。但寫歷史又不能平鋪直敘,面面俱到。哪些該寫,哪些該被排除在外,怎么寫?都是煞費苦心和招罵的事。正如我在拙著《邊緣人偶記》中涉及到本書寫作時,我曾寫道,在絞盡腦汁之后,我決定幾個不寫:前人寫過我無法寫出新意的題目不寫,外交、經濟、政治人物盡量不寫,沒有檔案資料的不寫。我要寫的一定是屬中美兩國共有的歷史,尤其是文化層面共有的歷史。另外,歷史書最忌散漫和缺乏主線。本書要寫的應有一根明顯和一脈相承的主線。第三是本書的內容一定要有可讀性和故事性。“三要三不要”原則確定之后,我便開始了漫長的研究工作。

經過相當長的讀書和思考后,我發現蒲安臣是最佳起點。蒲安臣時代屬中美兩國多方面歷史交會和重疊的時代。1861年大清王朝設立總理各國事務衙門,洋人可以到北京設立領事館。蒲安臣成為首任美國駐京公使,中美之間的官方直接來往正式開始。蒲安臣之重要還在于他駐華任期屆滿后,搖身一變,成為近代中國首次出使世界的使臣。因為蒲安臣,因為他的雙重身份,使蒲安臣無疑成為研究中美共有歷史的極好開篇。中國近代外交的第一次重大活動是1868年出使的蒲安臣使團。蒲氏是美國人,先是出任1861至1867年美國駐華公使。在任公使期間他不僅為美國國家利益盡力,同時也為中國外交走向世界提供了許多力所能及的幫助。美國人惠頓的《萬國公法》(Elements of International Law)被引入中國就是蒲安臣一手促成在中國翻譯出版的,這是中國官方出版的第一部重要外交著作。1868年初的蒲安臣盡管對來自中國皇帝的任命書連一個字都不認識,但他卻成為中國近代第一個真正意義上的外交使團的實際負責人,開啟了近代中國走向世界的不凡之旅。在為中國出使期間,蒲安臣通過《蒲安臣條約》為中國爭取到近代中國第一個平等條約。此一條約在相當大程度上將美國《排華法案》的通過推遲了十幾年。

蒲安臣與他的兩位中國助手

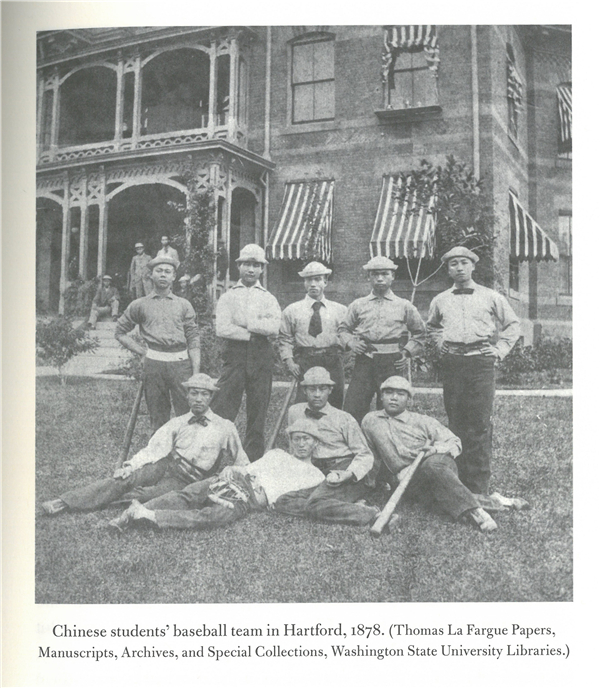

《蒲安臣條約》又是1870年代中國由中央政府出資派遣留美幼童的重要歷史背景,留美幼童的經歷無疑更是中國人和美國人共有歷史的重要部分。該約以法律形式保障中國學子到美國學習的權利,在開啟中國近代向西方學習的浪潮中起了重要作用。19世紀的美國并非先進大國,論國力不如英國,論高等教育更遠遠落后歐洲及英國的大學,但中國的第一個官方留學生團卻是派往美國的,這一悖論只能從“共有歷史”出發才能解釋。留美幼童人數不到區區120人,但幾乎人人成為棟梁之材。中國著名鐵路工程師和京張鐵路的設計者詹天佑、民國第一位總理唐紹儀,即為當年的留美幼童出身。留美幼童中后來有兩位擔任外交部部長,多位成為中國駐外資深外交官。曾任清華大學校長的唐國安、任北洋大學校長的蔡紹基、香港的華人領袖周壽臣、擔任海軍上將后來更在民國時期中呼風喚雨和發揮很大影響的蔡廷干,以及成為駐美公使并在其任期內成功說服美國退還部分庚子賠款的梁誠,都是留美幼童出身。自1872年到1875年間,共有120位中國幼童來到美國開啟了中國人從那時起迄今仍方興未艾的留學之旅。到1881年幼童被提前召回國時,盡管有些人甚至尚未從美國高中畢業,但他們的人生從此奠定。更有甚者,他們的人生歷程從此與中國的命運密切相連。換言之,他們的留學史,就是一部中美兩國共同經歷的歷史。美國人用他們的教育、文明理念影響了他們,他們則用自己學到的知識及各種觀念影響了中國。

第三章是關于第一個在美國教書的中國人戈鯤化,而他本不在我的寫作計劃之列。哈佛圖書館的林希文博士一直大力支持我的學術研究,因此和我成為朋友。2009年我還在瑞德克麗芙高等研究院時,有一次我與他喝酒聊天,并談到我正在撰寫的中國人與美國人一書。林博士突然提到在他的圖書館辦公室有許多未整理也未被人使用的戈鯤化資料。如我感興趣,歡迎我使用。我立即讓我的研究助手去幫我看一下,寫一個報告。我看了助手的報告后,意識到資料的確有意思,加上后來我在哈佛大學和耶魯大學檔案館又發現了不少相關資料,于是1879年成為美國哈佛大學中文教師的中國人戈鯤化在美國的傳奇人生,成為我這本書中意外但極有意思的共有歷史的第三章。這里順便說一句,我一直強調,歷史學者應與檔案館及圖書館館長們交朋友。我能成為哈佛大學圖書館的資深館員林博士的朋友,實屬三生有幸,并且我還一再得到他的關照和幫助。2014年我重返哈佛深造時,林博士正好在哈佛圖書館工作40余年后榮休。我和林博士在哈佛廣場的Charles Hotel酒吧喝酒聊天,林博士當時精神抖擻,斗志昂揚,和我談到他退休后的好多安排。令人悲痛的是,林博士在2015年因病去世了,我從此痛失一個能為我提供寶貴建議和忠告的朋友。

有些歷史人物在傳統中美關系史研究中經常被忽視,因為他們名不見經傳。但如果我們通過共有歷史的新視野來回顧,這些人就會嶄露頭角,重要性也會顯而易見,戈鯤化可能就是這樣一個人。戈鯤化自稱是安徽省徽州人氏,而徽州在歷史上素以文人和商人輩出著稱。他生活在中國史和美國史上都是多事之秋的年代:1838年生于中國,1882年死于美國。他成為在西方大學正式執掌漢語教席的第一位中國人。他于《蒲安臣條約》簽訂11年之后的1879年,也就是在清代留美幼童被迫全部撤回國的兩年之前,橫跨太平洋來到美國,開始在哈佛大學教授漢語。當時中國士人很少對出洋感興趣,但戈鯤化卻在美國的排華浪潮日漸高漲且國會即將批準排華法案的時候,冒著風險來到美國。他來了,并且贏得了贊譽。今天任何人走進哈佛大學的燕京圖書館,都能在正門入口處看到戈鯤化身著清代官服的照片。

第四章是計劃之中的古德諾。1913年,由于哈佛大學前校長埃利奧特的努力,美國卡內基國際和平基金會的推薦,哥倫比亞大學的支持,以及前留美幼童的大力促成,導致美國人古德諾來到剛剛走向共和的中國,并在近代中國立憲史上留下呼風喚雨的獨特經歷。留美幼童、民國首任總理唐紹儀和留美幼童、后在民國時期中大權在握的蔡廷干,都在邀請美國哥倫比亞大學教授古德諾來中國擔任憲法顧問過程中扮演了舉足輕重的角色。古德諾因之得以成為為中國政府制定一部現代憲法的顧問。

第五章研究美國哲學家杜威在中國的故事。杜威從1919年5月初到1921年7月,在中國逗留了兩年多,親身經歷和直接參與并影響了近代中國的發展歷程,成為五四時期在中國的“科學”和“民主”兩大“先生”的化身,成為中美兩國之間的文化使者。杜威通過其在華期間所做的大量演講,向中國人介紹美國的政治、教育及文化;又通過為美國主流媒體及報刊不斷撰寫文章,向美國讀者介紹中國人的聲音及訴求。個人認為唯有共有的歷史方法,才能夠說明并更好地解讀杜威在中美兩國人民交往中之“共同的旅程”的重要意義。

這本書的最后一章關注的是體育作為中國人和美國人的共有歷史。這一章之所以能完成主要受惠于存在卡特總統圖書館的相關資料,特別是關于中美聯合抵制1980年莫斯科奧運會的檔案剛剛解密。我的哈佛同學David Nickles,他在美國國務院歷史學家辦公室工作,主要負責解密總統檔案館檔案。他在第一時間告訴我感興趣的檔案公開之后,我立即奔赴亞特蘭大,一求先睹為快。這批檔案正好為我完整解讀體育作為中國人和美國人的共有歷史畫上句號。

所以,本書各章互相關聯,構成一個總體。由于您的這一問題涉及到本書的關鍵,必須詳細解釋,不得不啰啰嗦嗦說了這么長的一段話,借此我希望讀者諸君能夠理解我寫作此書的良苦用心了。

美國矛盾的對華政策

澎湃新聞:前一個問題您回答了為什么選擇上述案例,但另一方面,回溯一個多世紀前的中美交往,美國籍的基督教傳教士在其中發揮了重要的作用,但是您的書里卻沒有對傳教士們給予相應的筆墨,這是為什么呢?

徐國琦:的確,美國傳教士在中美共有的歷史中扮演了十分重要的角色。如衛三畏、賽珍珠、司徒雷登、亨利·盧斯等人都可以大書特書的。衛三畏是中美交流和學術研究第一人,而賽珍珠改變了中國人在美國人心目中的形象,司徒雷登的燕京大學和他就任駐華大使期間,都在中國高校發展和中美關系中發揮了巨大作用。盧斯在報道中國方面可謂不遺余力。這些人都該寫入本書而最終沒寫。之所以不寫,一是他們的故事大家都比較熟悉,這方面的研究已經不少,已有相當多的英文著作了,我很難寫出新意;二是他們每一個人都各有千秋,要找一個代表性人物或主題不易,但書稿畢竟有篇幅限制,要一氣呵成,如行云流水,因此無法都寫。實際上,本書還有一個該寫而沒寫的就是女性,本書沒有專門寫女性。我曾一再考慮是否把賽珍珠納入本書,專辟一章。但還是前面提到的三寫三不寫的原則,最終讓我決定還是遺愛吧。也許將來我會深入研究并再寫一本類似的書,其中專寫女性和傳教士在中美兩國共有歷史中的地位和作用。

澎湃新聞:您的這本書以蒲安臣為開端,因為他是帝制中國走出朝貢體系和天下觀念后派往世界的第一個使者。清末的第一個外交使團,負責人是一個美國人,而海關關長長達半個世紀的時間內都是一個英國人,袁世凱請美國人古德諾來為中國制定憲法……這在今天都是無法想象的。一戰前的歐洲,二戰前的東亞,民族國家的概念和邊界都還尚未完全成型,您如何看待這種前民族國家的外交和政治模式?當時的國家,是不是更像今天的公司?

徐國琦:中國人和美國人都是敢為天下先的民族。18世紀美國建立了世界上最早的共和政體,中國人是世界上最先通過考試選擇文官制度的,并且實行了1000年,1912年成立了亞洲第一個真正意義上的共和國,毅然放棄了延存了上千年的儒家文明和王朝制度。中國作為古老的文明,卻是在建立民族-國家方面的后來者,必須向西方特別是美國學習。凡此種種,在相當大程度上解釋了浦安臣使團、赫德現象、古德諾來華等等,這是共有的歷史。20世紀直至今天,中國與世界共有的經歷和旅程還是中國發展的主流。例如,社會主義是西方的東西,中國拿來了,聯合國是中國人和外國人共同發起的,世貿組織等在相當大程度上是美國人的建構,但中國借成為該組織之成員國之機,一躍成為經濟強國。

所以,共有的歷史或旅程是中國人與美國人的歷史發展主線,不容忽視。個人認為,這種共有的經歷和旅程會一直延申下去。

澎湃新聞:您在書中多次提到了《排華法案》,以及當時美國社會對中國人的歧視和限制,包括中國學生無法進入美國的陸海軍學校等等。但另一方面,美國卻是最早退回庚子賠款的國家,鼓勵中國學生赴美留學,也是民國成立后最早承認中華民國的國家之一,使得清末明初很多中國知識分子對美國極有好感。如何看待美國對待中國的這種政策矛盾性?《排華法案》的出臺,在當時的美國社會,又有哪些具體的因由?

徐國琦:中國人和美國人彼此之間有許多矛盾的認知和想象。19世紀的美國一方面著力于改造或改變中國,但另一方面又通過排行法案,合法歧視中國人。這種矛盾與美國歷史上的許多其它矛盾是一脈相承的。如美國憲法承認人人平等,但在相當大程度上的很長一段時間內印第安人土著和黑人卻不在平等之列。中國人在很長時間內對西方和美國人的認知也是有矛盾的,直到19世紀下半期,中國人一直把美國人在內的西方人當成蠻夷和化外之邦。在此我要強調的是,這種誤解、矛盾、彼此歧視也是共有歷史的重要部分。

“共有歷史”對今日中美關系的啟示

澎湃新聞:您在寫到古德諾和杜威的時候,多次提到他們對當時中國的描述:節奏緩慢、沒有效率,人們的時間觀念淡漠……在中國,時間仿佛停滯了。當時訪華的杜威還認為,道家的“無為”觀念,是“倉促、急躁、過于忙碌又焦慮不安的西方絕對需要的”。可沒人能想到,半個多世紀以后,如今的世界似乎顛倒了,人們去歐洲、甚至是在美國,都會羨慕當地人慢節奏、愜意的生活,相反中國變成了一個追求效率,倉促、急躁、過于忙碌又焦慮不安的世界。您如何看待這樣的一種角色顛倒?今天的中國社會,是不是該向我們的過去,或是現在的西方學習一下“無為”呢?

徐國琦:我倒不覺得有角色顛倒問題。古德諾和杜威的中國人,固然是節奏緩慢、沒有效率,人們的時間觀念淡漠。但另一方面,總體而言,急于求成、病急亂投醫一直是20世紀之交以來中國社會的通病。相反,西方由于長期以來建立了一整套行之有效的各種制度,社會一直在有序和漸進地前行。中國人與美國人的社會運行制度的角色好像并未倒換。

澎湃新聞:今天的美國是世界的領導者,中國的國家實力也日益增強,中美關系是不可避免的一個話題,是能影響全球政治格局的重要因素。但是,回到一個多世紀以前,中國是一個衰弱的帝國,美國的國力也完全無法與歐洲列強相抗衡。一個多世紀前的中美關系,舉個不恰當的例子,或許有些類似于今日的墨西哥與土耳其的關系在全球政治中的地位?一個多世紀過去了,中美兩國的國力,在全世界的話語權都發生了巨大的變化,回顧中美之間曾經的“共有歷史”,對于我們今天處理中美關系,有什么啟示和借鑒呢?

徐國琦:一部中美關系史,真可謂“剪不斷,理還亂”。中國人當然有自己的看法,不少人認為美國對華一直包藏禍心,不懷好意。美國人同樣有他們的見解,認為美國人對華基本友好,長期致力于中國發展。兩國也有不少人相信中美本質上水火不容,有天壤之別。歷史是客觀存在,任何人無法也無權改變歷史。但為什么在中美關系史的認知方面會出現這樣的大分歧?看法如此迥異?

我想問題出在視野及研究方法上。我們目前的研究似乎過分強調中美兩國文化的差異,歷史背景的不同,側重中美之間的沖突、對抗以及分歧。這些差別和分歧無疑是歷史事實,但不可能是中美關系的全部。只不過我們通常對其他不屬于沖突和對抗范疇的歷史視而不見而已。還有可能就是由于中國對檔案的限制利用或保存不善,造成中外學術界在中美關系研究中,通常以美國和美國人為著眼點,只把中國人簡單地作為對西方所進行的各項活動及行為的被動反應者和陪襯來描述,很少有人對中國人率先做出的乃至改變中美間關系的主動行為給予同等程度的重視。

更為致命的原因還在于這些研究通常出于一種自上而下的方法,過分強調政府部門、政治家和經濟方面的作用,而輕視和忽略個人因素,特別是那些中國人和美國人合作發起、共同積極參與其中的活動和經歷。傳統中美關系研究還有一個巨大缺陷,就是缺乏對雙方共同經歷的歷史的文化關懷。我所說的文化主要指中美兩國人民在從19世紀直到現今的漫長旅程中,兩國人民和社會所共有或共同經歷的夢想、希望、失望、激動以及挫折。在中國人和美國人的共有歷史經歷中,文化國際主義早已作為一個重要的主題長期存在于中美關系之中,只是沒有受到學者的重視而已。

要走出中美關系中存在的巨大誤區,關鍵是要有一個行之有效的新視野和新方法,使我們能夠在新敘事框架下對中國和美國這兩個偉大而又極不相同的社會和國家做出全新的解讀。所以我在此書中提出一個新的視野或方法:共有的歷史。我認為只有從“共有歷史”視角,方可發掘那些我們通常忽視的人和事件,并理解其歷史貢獻和意義。

個人認為,中美共有歷史這一研究視野對處理今天和未來的中美關系有很大借鑒作用。中國人和美國人目前似乎認為中美兩國在走向對抗、沖突。殊不知,有對抗的歷史也有共有的歷史。“共有的歷史”注重文化層面和非政府之間的關系。在這方面,兩國交往只會越來越密切。此外,今天的中美關系實際上是斗則兩傷和非零和游戲的關系。我們尤其要切記:中美關系的主動權實際上在中國。如果中國國泰民安、國力不斷增強,經濟持續發展,在中美關系上美國人是無法動搖中國的。就中美關系而言,天塌不了,太陽照舊升起。我們與其過分擔心美國或特朗普會怎樣,還不如祝愿中國日新月異,政通人和,不斷向前發展。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司