- 1.4k

- +113

大衛(wèi)·第艾維瑞談歷史學與社會理論①丨過去一百年的史學潮流

大衛(wèi)·第艾維瑞(David D’Avray)教授,現(xiàn)任牛津大學耶穌學院高級榮譽研究員,英國科學院院士、英國科學院中世紀研究部主席、美國中世紀學會通訊院士,曾在倫敦大學學院(UCL)擔任歷史學教授。研究興趣聚焦于歐洲中世紀歷史,涵蓋中世紀的布道、婚姻、理性以及教皇法等多個領(lǐng)域。最新研究旨在將社會理論應用于從古典時代到17世紀的基督教教皇史之中,以及討論社會理論在倫理學史中的應用。日前,大衛(wèi)·第艾維瑞應邀在北京師范大學歷史學院做了“歷史學與社會理論”系列講座,本文整理自第一講的講座和問答內(nèi)容。

本次歷史學與社會理論系列講座背后的理念,是為了讓大家深入了解歷史研究中的創(chuàng)造力是如何發(fā)揮作用的。這或許是你們所有在這個專業(yè)上稍有造詣的人都能做到的事情,但審視一下自己的創(chuàng)造力來源以及工作方式,是一項很有意義的活動,尤其對于那些經(jīng)驗豐富并能夠借此展現(xiàn)自身研究是如何與周圍世界相互影響的人而言。這里所說的周圍世界,并非指社會經(jīng)濟世界,而是指知識界,也就是其他歷史學家、人文學者、理論家和社會科學家等所處的世界。

這一場講座中我首先會對過去100年的史學發(fā)展做一個概述。接近尾聲時,我會試圖展現(xiàn)這對我自身的研究工作產(chǎn)生了怎樣的影響,以及它是如何與實證研究相互作用的。我自己秉持的一個重要方法論原則是:在相信史學和社會理論影響的同時,也不能放棄客觀性。有時,尤其在英國,存在這樣一種分歧:一些歷史學家認為自己只做純粹的實證研究,而另一些則對史學、社會學、社會人類學以及一般理論感興趣,這兩類人往往形成兩個陣營。我認為不應該有這樣的陣營劃分,創(chuàng)造力在這兩個不同方面上應當是相輔相成的。因此,這次講座主要是關(guān)于史學發(fā)展與歷史學家,尤其會談及歷史學家是如何受到周圍更廣闊知識界的影響。而在之后的兩講中,我將探討社會學家及其影響力。

一、20-21世紀的史學潮流

政治史和外交史作為起點

年鑒學派興起前,純粹政治史和外交史的“黑暗舊時代”是一個經(jīng)典的起點。大約在1900年前后,歷史學被刻板地描述為是重描述而輕解釋、非常狹隘的事件記錄。事實上,這對從事真正意義上的大學歷史研究的第一代學者來說是很不公平的,他們的敘述其實很有解釋力。以常被視作那個時期的代表人物利奧波德?馮?蘭克為例,他的一個典型做法是,觀察兩條相互獨立的敘述線索如何交匯、碰撞,進而產(chǎn)生意想不到的結(jié)果,這是具有解釋性的,并非僅僅是描述。而且,說那個時期人們只研究政治史也并不正確。在十九世紀末二十世紀初,德國有一份《社會經(jīng)濟史》季刊,這份刊物就預見了年鑒學派的一些研究方向。還有像梅特蘭(Frederic William Maitland,1850-1906)這樣的歷史學家,在我看來,他可能是最偉大的中世紀歷史學家!盡管他在英國之外鮮為人知,在歐洲大陸也沒什么名氣,但他是專業(yè)歷史研究的最佳范例。他研究法律史,其法律史研究后來發(fā)展成了社會經(jīng)濟史研究。

利奧波德?馮?蘭克

20世紀30年代興起的年鑒學派

盡管如此,真正興起于二十世紀三十年代的年鑒學派確實代表了一種新的研究方法。這個學派很擅長自我包裝,樹立自身形象,而且這種形象也并非虛假。那么它的不同之處在哪里呢?首先,它將研究重點轉(zhuǎn)移到了社會經(jīng)濟史。其次,它把注意力轉(zhuǎn)向了問題導向。在此之前,大多數(shù)歷史學家在研究時并不會采取問題導向的方法。而年鑒學派的歷史學家認為,在查閱檔案之前,你需要先列出一系列問題,這會帶來很大的不同。以繼承這個話題為例,在現(xiàn)代社會之前,繼承父母的財產(chǎn)是財富傳承的主要方式。在一本關(guān)于諾曼征服前英格蘭的經(jīng)典著作中,關(guān)于繼承的內(nèi)容只有一兩頁,因為這方面的明確證據(jù)很少。但年鑒學派的歷史學家會意識到這個話題的重要性,并運用各種巧妙的方法來重構(gòu)繼承制度,因為他們知道這在任何經(jīng)濟體系中都至關(guān)重要。所以,即便從現(xiàn)有證據(jù)中難以明顯看出其重要性,也不能忽視這個問題。

年鑒學派的另一個特點是對比較歷史感興趣,這一點一直延續(xù)至今。還有一個可能不太明顯的特點,就是他們對我所說的“同源性”(Homologies)感興趣。同源性指的是社會結(jié)構(gòu)和人們思維方式之間的相似性。這與馬克思主義關(guān)于社會經(jīng)濟基礎(chǔ)和文化政治上層建筑的觀點有很大不同,它并不確定因果關(guān)系的方向,而是看到人們的思維方式和在社會中的行為方式之間存在結(jié)構(gòu)上的相似性。比如法國歷史學家呂西安·費弗爾在分析宗教改革時,研究了資產(chǎn)階級——即富裕的中產(chǎn)階級。他指出,這些人對國王的存在感到滿意,但他們不喜歡貴族、主教等介于他們和國王之間的人。費弗爾發(fā)現(xiàn),這與基督教徒認為個人可以直接與上帝交流而無需天使、圣徒、教皇或主教作為中介的信仰之間存在相似性。他看到了宗教思想與資產(chǎn)階級社會經(jīng)濟結(jié)構(gòu)之間的結(jié)構(gòu)相似性。這種年鑒學派的觀點在戰(zhàn)后年鑒學派發(fā)展的第二階段也有所體現(xiàn),比如雅克·勒高夫在《煉獄的誕生》(The Birth of Purgatory)一書中就有所闡述,他認為這種由地獄、煉獄和天堂構(gòu)成的來世觀念,與新興資產(chǎn)階級的出現(xiàn)是相似的。在他的理論框架中,以前只有農(nóng)民和統(tǒng)治階級(騎士階層),而現(xiàn)在有了農(nóng)民、中產(chǎn)階級(資產(chǎn)階級),以及騎士和男爵們。他說,正如有三個不同的階級一樣,來世也有三個不同的地方。

雅克·勒高夫《煉獄的誕生》

以上是年鑒學派的特點,其中一些一直延續(xù)到我所說的年鑒學派發(fā)展的第二階段。從二十世紀六十年代、七十年代到八十年代,年鑒學派呈現(xiàn)出與最初截然不同的形式。可以說,這個學派的一個特點就是它愿意適應變化、重塑自我、不斷革新。從某種程度上來說,這是它長久以來一直保持影響力的原因。

計量史學

年鑒學派之后又出現(xiàn)了什么呢?某種程度上受到年鑒學派影響,一個顯著的發(fā)展趨勢是,大量運用統(tǒng)計數(shù)據(jù)、圖表和數(shù)字的計量史學的興起。如果你看看二十世紀五十至六十年代出版的有影響力的歷史著作,就會發(fā)現(xiàn)其中滿是統(tǒng)計數(shù)據(jù)、圖表,有時還會用到一些數(shù)學知識。我認為,當時該領(lǐng)域的前沿學者真的相信計量史學是歷史研究的未來。在這背后,我覺得存在一種被稱作“物理學羨慕”(physics envy)的心態(tài),即認為真正可靠的知識形式只存在于物理學、化學等硬科學領(lǐng)域,歷史研究越像硬科學就越好。所以在戰(zhàn)后那段時間,幾乎所有不同派別的歷史學家都熱衷于量化研究。這一點在美國新經(jīng)濟史等偏右翼的歷史學家的研究中有所體現(xiàn),他們可能認為奴隸制在經(jīng)濟上其實是合理的。左翼歷史學家也是如此,這幾乎成了當時歷史學家的一個普遍特征。

然而,到了二十世紀六十年代末,這種形式的歷史研究很明顯地開始衰落。這是一個很有趣的現(xiàn)象,因為二十世紀六七十年代,英國、美國、法國、德國等歷史研究大國的歷史寫作風格形成了鮮明對比。比如在經(jīng)濟史領(lǐng)域,我在劍橋大學讀本科的時候,每個學生都必須學習一門經(jīng)濟與社會史的課程。在那時候,這門課程的內(nèi)容也在不斷發(fā)生變化,并逐漸從當時在劍橋非常強勢的純經(jīng)濟史研究中脫離出來,甚至可以說正是從那個時候就開始走向衰落。探究計量史學為何失寵是很有意思的,我認為其原因在于它變得過于數(shù)學化了。如果你拿起《經(jīng)濟史雜志》之類的刊物,除非你有很好的數(shù)學基礎(chǔ),否則很可能看不懂。或許中國學者憑借扎實的基礎(chǔ)教育,比許多西方學者更有能力理解其中內(nèi)容,但對于普通西方歷史學家來說,經(jīng)濟史中的數(shù)學變得過于專業(yè)了。于是他們不再進行這類研究,計量史學變成了歷史研究中一個相當專業(yè)的分支,大多在經(jīng)濟系講授,而歷史系則轉(zhuǎn)向了其他類型的歷史研究。所以我也跟著轉(zhuǎn)向,來談談計量史學之后的發(fā)展。

西方馬克思主義史學

有一個雖然規(guī)模不大,但卻很重要的學術(shù)運動,那就是西方馬克思主義史學。我想你們很多人在學習過程中都接觸過馬克思主義理論。但在上世紀中葉的英國和美國并非如此。盡管如此,仍有一批有能力的歷史學家將自己定義為馬克思主義者。在他們之外,還有更廣泛的一群人,他們自認為是左翼人士,在某種程度上與馬克思主義歷史學家屬于同一陣營。我認為這一潮流的根源可以追溯到二十世紀三十年代,當時某種形式的左翼意識形態(tài)在知識分子中非常普遍,尤其是在頂尖知識分子中(雖然不是全部,但很多人都是如此)。在法國,這種情況一直持續(xù)到二十世紀七八十年代。

這些馬克思主義歷史學家有著自己獨特的研究風格。我舉兩個例子,一是羅德尼·希爾頓(Rodney Hilton,1912-2002),二是克里斯·威克姆(Chris Wickham,1951-)。他們兩位都是中世紀史專家,而且都成功避免了研究的實證價值被自身堅定的理論信仰所損害。以研究十四世紀歷史的羅德尼·希爾頓為例,我覺得他是一個非常傳統(tǒng)的馬克思主義者,并且很可能對斯大林還挺有好感。但他所選擇特定的歷史時期和國家,即十四世紀的英國,實際上很適用傳統(tǒng)的馬克思主義理論,因為在那個時期你確實可以看到地主和農(nóng)民之間的階級沖突。那是黑死病大瘟疫之后的時期,勞動力短缺,地主們利用議會通過法律,阻止農(nóng)民進入自由市場。在農(nóng)民和地主階層中,都能看到明顯的階級意識。所以羅德尼·希爾頓的做法是,找到一個理論能夠很好解釋歷史現(xiàn)象的時期。再看看克里斯·威克姆,他現(xiàn)在還在世,我認為他把馬克思的理論當作一種理想類型來運用。關(guān)于理想類型,我在第二場講座會詳細介紹。理想類型是一種理論框架,必要時你可以根據(jù)實際證據(jù)對其進行修正。他認為,從廣義上講,馬克思主義模型具有很強的解釋力,所以他在很多著作中都運用了這一理論,但同時也對其他研究方法持開放態(tài)度。我覺得他們的區(qū)別在于,對羅德尼·希爾頓來說,馬克思主義是一種個人信仰;而對克里斯·威克姆來說,這是他使用的一種知識框架,他認為這可能是最好的框架,但他也非常愿意接受其他知識框架。

這就是馬克思主義歷史學家群體。我主要介紹了中世紀史領(lǐng)域的學者,但我也得提一下非常著名的E.P.湯普森,他寫了一本非常著名的書——《英國工人階級的形成》,這是一本非計量史學的著作。他真正感興趣的是工人階級的情感,以及十八世紀末到十九世紀工人階級意識是如何形成的。他關(guān)注的是所謂的“自下而上的歷史”,即了解普通人的生活、思想和情感,而不是精英階層的。

E.P.湯普森

現(xiàn)在來梳理一下馬克思主義史學這一潮流的發(fā)展歷程。正如我所說,克里斯·威克姆還在繼續(xù)發(fā)表著作,依然處于學術(shù)前沿。但總體而言,馬克思主義史學在英語國家,以及歐洲大陸都有所衰落。部分原因是對蘇聯(lián)的反感以及蘇聯(lián)本身的解體;另一個導致其衰落的因素是,傳統(tǒng)的像E.P.湯普森這類馬克思主義史學研究,主要關(guān)注工人,尤其是工廠工人。但在他們所處的時代,西歐和美國的工廠工人的社會經(jīng)濟狀況有了很大改善,他們與中產(chǎn)階級和資產(chǎn)階級之間的界限變得模糊,不再明顯是歷史的受害者。所以你會發(fā)現(xiàn),左翼歷史學家不再只研究生產(chǎn)資料所有者和工廠工人之間的階級沖突史,而是開始轉(zhuǎn)向其他形式的壓迫研究。在英語國家,左翼歷史學家有一個明顯的轉(zhuǎn)向,那就是關(guān)注女性受壓迫的歷史、奴隸制歷史以及殖民主義歷史。

這是在英國非常明顯的一個趨勢,在法國也是如此。戰(zhàn)后初期,巴黎大學索邦神學院的馬克思主義史學研究非常強勢。實際上,我之前提到過的、之后還會詳細介紹的年鑒學派第二階段,在某種程度上就是對馬克思主義史學的一種替代。我覺得,很可能大多數(shù)年鑒學派歷史學家都是社會主義者,但他們并不特別堅持馬克思主義理論。事實上,年鑒學派歷史學家們的政治立場很難確定,而且這個學派本身也在以一些非常有趣的方式發(fā)展演變。正如我所說,它能夠長久保持影響力的一個原因,就是具有自我革新、呈現(xiàn)新形式的能力。

心態(tài)史研究

年鑒學派發(fā)展出的一種新形式是心態(tài)史研究。什么是“心態(tài)”呢?你可以把它描述為心理態(tài)度、精神狀態(tài)。當然,和這類概念一樣,心態(tài)有多種定義。心態(tài)史研究將關(guān)注點從精英階層的思想史,轉(zhuǎn)移到社會中幾乎所有人共有的觀念、共同的預設(shè)前提上。同時,它也關(guān)注到一些以前從未成為歷史研究主題的話題,比如魔法、鬼魂、婚姻等。因而出現(xiàn)了一大批關(guān)于婚姻史的書籍,還有一系列關(guān)于死亡和來世的書籍。在這些研究中,發(fā)展出了各種有趣的理論,雖然我并非都認同,并且這些理論的研究方向也各不相同。比如,有一位法國歷史學家將死亡史與個人主義的發(fā)展聯(lián)系起來。他認為,中產(chǎn)階級在遺囑中安排越來越復雜的葬禮,是他們脫離家庭結(jié)構(gòu)、個人主義興起的一個標志。我之前提到的勒高夫關(guān)于煉獄的歷史研究(Jacques Le Goff,The Birth of Purgatory),也是死亡和來世歷史研究的一個例子。還有一位法國歷史學家認為,在十二世紀之前,死亡是“被馴服的死亡”,沒有人害怕死亡,但在中世紀后期出現(xiàn)了一種轉(zhuǎn)變,人們開始癡迷于死亡,死亡在文化中變得無處不在,人們無時無刻不在思考死亡。我覺得很多這類理論都相當主觀,很難證實,但重要的是,它們涉及了新的研究話題,我稍后會再談談這類研究對我產(chǎn)生的影響。

我這里所說的,其實是年鑒學派推動的新研究主題的大量涌現(xiàn)。在二十世紀七八十年代,你會發(fā)現(xiàn),與二十世紀上半葉政治外交史占主導以及之后社會經(jīng)濟史興起的情況不同,在這一時期,政治史和經(jīng)濟史之間幾乎任何話題——比如童年、清潔衛(wèi)生、監(jiān)獄等,都成了合法的研究對象。——但很大程度上,這只是歐洲和美國的現(xiàn)象,比如拉丁美洲就幾乎沒有受到這種影響。這種現(xiàn)象意味著研究的可能性大大增加,但或許存在的問題是解釋性歷史研究有所減少。當你選擇一個研究主題,比如隱私史、清潔史之類的,這些歷史研究往往描述性較強,缺乏足夠的解釋。盡管如此,這是一種選擇各種主題的自由,這一點非常有特色,到了今天依舊如此,并且在法國表現(xiàn)得尤為明顯。

戰(zhàn)后德國結(jié)構(gòu)史、概念史的發(fā)展

在德國,我們看到了不同的發(fā)展趨勢,即格外強調(diào)結(jié)構(gòu)研究的潮流。例如歷史學家科卡(Jürgen Kocka)和魏勒(Helmut Wehler)、奧克斯勒(Otto Gerhard Oexle),他們關(guān)注歷史上的長期結(jié)構(gòu)的研究,我認為很有價值。另一個趨勢是概念史研究,代表人物是科澤勒克(Reinhart Koselleck)。他的研究方法是,選取某個特定詞匯或概念的歷史,嘗試追溯其在不同時期,尤其是法國大革命前后的變化,以此觀察這個概念是如何演變的。這些是德國的史學發(fā)展趨勢,與法國的情況相對獨立。

劍橋?qū)W派的智識史研究

英國也有與我目前所講內(nèi)容不同的發(fā)展,那就是劍橋?qū)W派的智識史研究。這一學派與歷史學家昆廷·斯金納密切相關(guān)。我在本科學習時,他就在劍橋任教,對我產(chǎn)生了巨大的影響。從某種意義上說,昆廷·斯金納拯救了政治理論史這門學科。政治理論史曾經(jīng)在英國大學是每個歷史系學生的必修課,我覺得它是作為與憲政史配套的理論課程來教授的。后來,憲政史和政治史失去了吸引力,人們不再認為政治理論是與憲政史配套的有用理論。因此,必須為政治理論找到新的存在理由和正當性,而昆廷·斯金納找到了很多讓政治理論史變得有趣的方法。其中我最喜歡的一個觀點是他提出的“合法化即約束”。一些歷史學家認為,思想對社會沒有影響。另一些人則認為有影響,因為人們是真誠的,他們的思想會影響行為。昆廷·斯金納認為,即使人們不真誠,他們傳播的用來為自己權(quán)力主張合法化的思想,也會影響他們的行為,因為他們必須按照這些思想行事,否則這些思想就會削弱他們的權(quán)力。比如,一個政治家說他想要建立一個醫(yī)療服務體系,他這樣說只是為了贏得選舉,然而如果之后他并沒有采取任何行動,那么下次選舉他就不會當選。所以昆廷·斯金納指出,無論持有某種思想的人是否真誠,思想都能影響行為。我覺得這個觀點很有啟發(fā)性。在劍橋?qū)W派中,還有其他人也找到了讓政治思想研究變得有趣的方法。比如,波考克認為在不同時期,如果社會條件相同,就會產(chǎn)生相似的理論。這一觀點在英國和美國都產(chǎn)生了很大影響。

昆廷·斯金納

社會人類學

在結(jié)束對二十世紀七十年代和八十年代的討論之前,還要提到社會人類學的巨大影響。在二十世紀五六十年代,社會人類學是一門非常強大且有影響力的學科,堪稱歷史學的最佳姊妹學科。當時人們常說,如果你想在普林斯頓大學出版社出版一本歷史著作,你得告訴他們這實際上是人類學著作;如果你想出一本人類學著作,那就告訴他們這其實是歷史著作。這兩個學科緊密相連,它們的融合經(jīng)歷了幾個階段,其中一個階段與我之前所說的年鑒學派拓寬歷史研究話題范圍的時期相契合。因為社會人類學家、民族志學者在二十世紀五十年代不僅對物質(zhì)生活感興趣,還關(guān)注信仰對鬼魂的態(tài)度、對來世和宗教的看法、各種習俗、親屬關(guān)系、兩性關(guān)系等等。這些關(guān)切被歷史學家借鑒,于是歷史學研究的話題數(shù)量得以增加,人類學和年鑒學派的影響也相互融合。一個典型的例子是勒華拉杜里的著作,他找到了一組關(guān)于一個村莊的宗教裁判所記錄,然后用人類學家會問的所有問題去研究這些記錄,并據(jù)此寫了一本暢銷書《蒙塔尤》。

語言學轉(zhuǎn)向

這之后逐漸演變成了在西方史學界極具影響力的“語言學轉(zhuǎn)向”。什么是“語言學轉(zhuǎn)向”呢?大致來說,它試圖將社會行為看作具有文學文本的許多特征。這一觀點有深刻獨到之處,但也衍生出了一些荒謬的說法。我認為最具啟發(fā)性的觀點來自美國人類學家克利福德·格爾茨(Clifford Geertz,1926-2006)。他認為,社會人類學家的工作,不是像工程師解釋橋梁為何坍塌那樣去解釋社會行為,而是像文學評論家解讀詩歌或小說一樣。他的意思其實很好理解,當你觀察人們行為的外在表現(xiàn)時,你就會想要探尋其背后的思想。舉個簡單的例子,你看到一枚結(jié)婚戒指,從簡單描述來看,它就是戴在無名指上的金環(huán),但從深入描述來看,它代表著一整套代表著婚姻、永恒的思想觀念,其背后蘊含著一整套精神結(jié)構(gòu)。所以對結(jié)婚戒指的深入描述就像是在解讀文本,這就是他的觀點。而這一觀點可以追溯到馬克斯·韋伯,他提出了“理解”這一概念,即社會學家的工作是“理解”社會行為背后的思想。

語言學轉(zhuǎn)向也出現(xiàn)了一些相當荒謬的觀點。它在文學學者中非常流行,這些學者開始將歷史文本和歷史證據(jù)與文學文本放在一起研究。但當時文學學者正處于一種非常主觀的研究模式,也就是說,他們認為任何文本幾乎可以有任何含義。這一時期在西方思想史上被稱為“解構(gòu)主義”。解構(gòu)主義反對文本具有確定含義的觀點,認為總能在文本中找到一些內(nèi)容來推翻其表面含義。這些文學學者在將文學文本與歷史證據(jù)結(jié)合研究時,也把對待文學文本的那種主觀態(tài)度用在了歷史研究上,于是就產(chǎn)生了一些相當荒謬的觀點。但總體而言,語言學轉(zhuǎn)向就是試圖將研究文學和文本的方法應用于處理歷史證據(jù)。米歇爾·福柯對這一轉(zhuǎn)向影響巨大。說實話,我不太認可這個人。我覺得他雖然聰明,但被過度高估了,影響力也太大了。

全球史

史學進入到了二十一世紀的重大發(fā)展是全球史的興起。全球史通常采用敘事的形式,往往聚焦于西方是如何以及何時在世界歷史中占據(jù)主導地位的。它帶來的一個積極成果是,揭示了西方占據(jù)主導地位其實是很晚才發(fā)生的事,印度和中國的經(jīng)濟甚至在十八世紀都與西方一樣先進和發(fā)達。但你也能發(fā)現(xiàn),這種敘事性的全球史對中世紀歷史學家的幫助不大,因為雖然中世紀時中國和西歐之間雖然有著絲綢之路這樣的聯(lián)系,但這些聯(lián)系對中國和西歐的歷史來說都有點邊緣化。

我認為最有價值的全球史研究類型是比較全球史。這一類型又和馬克斯·韋伯有關(guān)。目前在西方還有一種很流行的歷史研究類型,我稱之為“受害者歷史”。從事這類研究的人可能不喜歡這樣的稱呼,但它研究的是所有受迫害群體的歷史,比如對同性戀者、麻風病人以及猶太人的迫害等等。當然,這類研究可以做得很出色,但它可能會讓你對社會產(chǎn)生一種奇怪的認知。

馬克斯·韋伯

以上就是我對二十世紀至二十一世紀史學發(fā)展的快速概述。接下來,我會展示這一切是如何與一位研究型歷史學家的實際工作相互影響的。

二、歷史學者與史學的時代浪潮

我在1973年開始攻讀博士學位。當時,在英國攻讀博士的年齡比在美國和中國可能都要小。在英國,21歲就可以直接開始寫博士論文,這是英國學校教育高度專業(yè)化的一個體現(xiàn)。從15歲起,我正式學習的內(nèi)容只有拉丁語、希臘語、古代史和中世紀史。在大學期間,我還必須學習一段殖民帝國史。這種高度專業(yè)化可能非常有害,意味著你16歲時犯一個錯誤,就可能毀了自己的未來。但如果你碰巧做出了正確的選擇,那就意味著你能在很年輕的時候就為研究做好準備。所以我21歲就開始了博士研究,并且在很年輕的時候就完成了學業(yè)。

在早期研究中,我發(fā)現(xiàn)了大量未出版的中世紀布道文獻資料。我最初是對世俗宗教史感興趣,但后來我問自己,普通民眾是如何了解他們的宗教的呢?因而,我想到了布道。然后我意識到,有幾十萬篇未出版的中世紀布道文。于是我就開始研究這些資料。在我的第一本書中(The Preaching of the Friars: sermons diffused from Paris before 1350,1985),我對它們進行了探討。在這本書的一個章節(jié)里,已經(jīng)體現(xiàn)出了當時史學思潮對我的影響,因為在那個時候,認為經(jīng)濟基礎(chǔ)決定文化上層建筑的觀點仍然非常盛行。這并非馬克思主義者的專利,實際上各個政治派別的人都傾向于認為經(jīng)濟基礎(chǔ)是首要的,文化是次要的。在我的關(guān)于方濟各會和多明我會傳教活動的章節(jié)里,我試圖論證,不能用資產(chǎn)階級的興起去解釋他們傳教的內(nèi)容。所以在這一點上,我是反對這種普遍的經(jīng)濟基礎(chǔ)—上層建筑模型的。我受到了它的影響,但這種影響促使我產(chǎn)生了反思的態(tài)度。

The Preaching of the Friars: sermons diffused from Paris before 1350

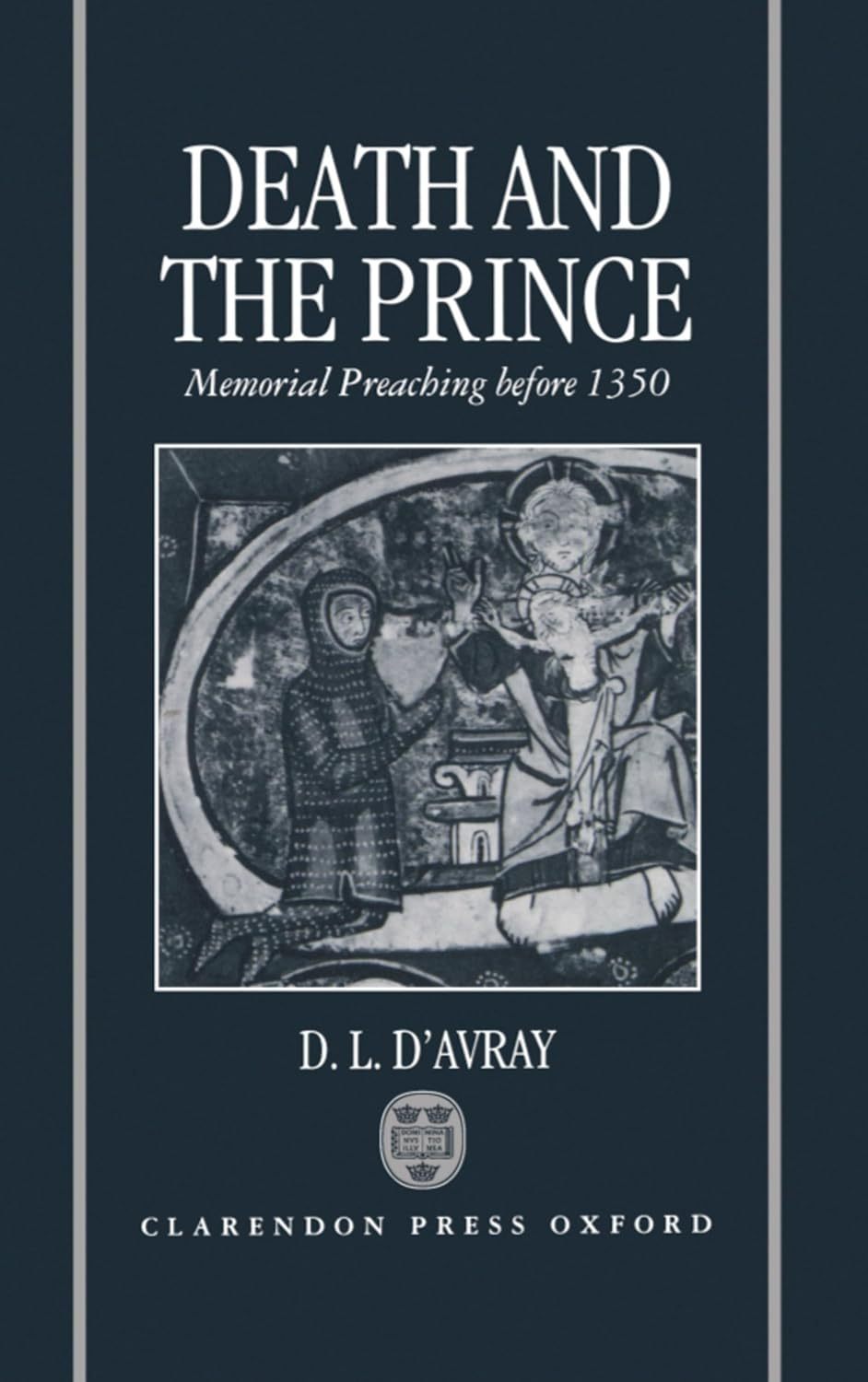

在接下來的三本書中(Death and the Prince: Memorial Preaching before 1350. 1994;Medieval Marriage Sermons: Mass Communication in a Culture without Print. 2001;Medieval Marriage: Symbolism and Society,2005),我研究的課題一方面源于對布道手稿的詳細技術(shù)研究,另一方面也受到了當時史學發(fā)展背景的影響。我發(fā)現(xiàn)了一些為國王和王子撰寫的紀念布道文。我立刻意識到這些布道文很有研究價值,是因為二十世紀七十年代的史學發(fā)展讓我對死亡史產(chǎn)生了興趣。可以說,史學理論就像給了我一副眼鏡,讓我能夠識別出資料中有趣的內(nèi)容。同樣,我發(fā)現(xiàn)了一種關(guān)于婚姻的布道文。由于當時有很多關(guān)于中世紀婚姻的書籍和文章,我意識到利用這些布道文資料可以為該領(lǐng)域的研究增添很多新內(nèi)容。所以一方面我受到了史學理論的影響,這種影響能夠激發(fā)我的創(chuàng)造力,讓我把研究變成富有創(chuàng)造性的歷史研究,因為它讓我看到了在這些晦澀的資料中那些可能被忽視的內(nèi)容。研究歷史資料時,尤其是研究未出版的手稿原始資料時,經(jīng)常會遇到困難,那就是這些資料太難理解了。你看到一份手稿,可能都很難讀懂。你需要有很強的動力才能繼續(xù)研究下去,而這種動力就來自于你意識到在這些資料中,可能隱藏著某個有趣問題的答案。史學理論就是獲取這些有趣問題的途徑之一。在接下來的兩講中,我會論證社會理論是獲取這些有趣問題的另一種途徑。

實際上,在我簡要介紹史學發(fā)展歷程時,還有一個史學元素我沒有提到,那就是敘事史的復興。這在一定程度上是對社會經(jīng)濟史和計量史學的一種反動,同時也是二十世紀七八十年代(尤其是八十年代)年鑒學派創(chuàng)造力的體現(xiàn)。曾經(jīng)被一代人輕視的敘事史、事件史又開始復興。像法國歷史學家喬治·杜比(Georges Duby)的Le Dimanche de Bouvines(中譯本為《布汶的星期天:1214年7月27日》,北京大學出版社2017年),開篇就用很長的篇幅敘述了一個人的死亡。這是一部敘事史,但受到了年鑒學派早期發(fā)展的影響,因為它從死亡事件寫起,所以這是一種新形式的敘事史。他還寫了一本關(guān)于一場偉大戰(zhàn)役的書,同樣試圖將年鑒學派關(guān)注的問題融入自己的敘事史中。同一學派的另一位歷史學家勒高夫,實際上又回歸到傳記寫作,他寫了一本法國國王的傳記(Saint Louis: The Crusader King of France)。

Le Dimanche de Bouvines的中譯本

敘事史的復興也對我產(chǎn)生了影響。當我撰寫關(guān)于死亡主題的布道文研究時,我把重點放在關(guān)于國王的布道文上,并試圖將國王的敘事史與人們對死亡態(tài)度的歷史結(jié)合起來。

我還受到了語言學轉(zhuǎn)向的影響,試圖尋找這些國王的實際態(tài)度和行為與布道文中強調(diào)的內(nèi)容之間的結(jié)構(gòu)相似性。比如,我提出了一個沒有得到廣泛認可的概念——“弱時代精神”。“時代精神”是一個德國概念。十九世紀的德國知識分子以及其他很多人都認為,每個時代都有其獨特的精神。但后來,除了一些藝術(shù)史學家,沒人再相信這種說法了。在我看來,每個時代可能有三、四種占主導地位的意識形態(tài)。比如在二十世紀下半葉,可能是馬克思主義、自由主義、伊斯蘭教、天主教,還有其他一些。所以并不存在單一的時代精神,而是有幾種時代精神。我發(fā)現(xiàn)這個概念可以作為一種方式,將文本與社會行為聯(lián)系起來。所以,語言學轉(zhuǎn)向的史學研究同樣影響著我的思考,但并非決定我的研究方向,而是為我的研究提供問題,提供解釋框架,讓我能夠理解在資料中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)容。

簡而言之,我在這次講座中一直強調(diào)的是,個人的知識背景對每位歷史學家的研究工作有著巨大的影響。從某種程度上說,我們都受學術(shù)潮流的影響,很難擺脫時代的歷史寫作潮流的影響。即使像我在第一本書中反對經(jīng)濟基礎(chǔ)—上層建筑模型那樣去抵制它,但這種反對其實也是一種受影響的表現(xiàn)形式。這種影響并非只有局限和束縛,它也有積極作用。它能讓我們在實證研究方面做得更好,因為它為我們提供研究問題,提供解釋框架,讓我們能夠發(fā)現(xiàn)資料中那些原本可能被忽略的內(nèi)容。所以我認為,歷史研究的創(chuàng)造性工作,是來自史學理論、社會理論與實證研究的融合。在英國和美國,這一點并沒有得到足夠的重視。而在德國的歷史寫作中,人們理所當然地認為,實證研究并不意味著不會受到其他因素的影響。實際上,年鑒學派也認為,實證研究可能會受到外部問題觀念的影響。我想說的是,如果將時代的史學潮流與實證研究結(jié)合起來,就像把電線連接起來一樣,就會產(chǎn)生電流,推動研究工作的開展。

問答

在過去十年里,一些學者提倡“全球中世紀史”(Global Middle Ages), 這是一種研究中世紀世界的新方法,很新穎,您如何看待“全球中世紀”?應當如何將全球史理論與方法應用到中世紀研究之中?從中世紀歷史的角度來看,您如何看待比較歷史研究?如何對中世紀世界的歷史進行比較?

大衛(wèi)·第艾維瑞:我認為研究不同文化和文明有兩種方式:一種是比較它們的異同,另一種是考察它們之間的聯(lián)系。所以,如果研究全球中世紀史,比如以西歐和中國為例,可以探究它們之間有哪些聯(lián)系。實際上是存在一些聯(lián)系的,比如貿(mào)易往來方面的聯(lián)系,比如它們都要應對蒙古人這一共同特征。此外,還有方濟各會傳教士曾來到中國,在明朝之前的一段時間里他們在中國立足傳教。不過我認為這些聯(lián)系并不屬于中國和西方中世紀歷史的主流內(nèi)容。比如絲綢之路在西方很重要,但在西方經(jīng)濟史中,它只是一個次要情節(jié)。方濟各傳教士來華很有意思,但在中國歷史中也只是很小的一部分。直到進入十六世紀,雙方才開始產(chǎn)生巨大的相互影響,大規(guī)模的全球性聯(lián)系才真正開始。例如十六世紀耶穌會士來華,啟蒙運動時期西方對中國著迷,中國成為非基督教文明社會的典范。因此,我認為從十六世紀起,全球史才真正開始。

對于中世紀來說,我認為中世紀歷史研究的未來在于比較歷史研究。全球史研究在中世紀史研究中始終會處于相對次要的地位。比較歷史研究是我們都應該開展的工作,而且我們應該把中國歷史納入其中。如果我來設(shè)計英國學校的歷史課程大綱,我會把中國歷史作為核心內(nèi)容。我認為讓人們跳出只研究本國歷史的局限,去研究偉大的文明是非常有益的。中國古典文明可以說是世界歷史上最偉大的文明之一。所以我認為,研究西方中世紀的歷史學家應該研究中國歷史,但不是單純研究,盡可能地以比較的方式進行研究。比如,研究中國皇帝受命于天的合法性與西方國王君權(quán)神授之間的關(guān)系,或者比較中國的佛教寺院制度和西歐的佛教寺院制度。我想這也是我明天在世界史、全球史講座中會談到的內(nèi)容。

在十六世紀之前,比較歷史研究是關(guān)鍵,是開展全球中世紀史研究的正確方法。就我而言,中國歷史研究得越多越好。我一直認為中國歷史在很多方面都處于核心地位,不過在十六世紀之前,中國與西方的聯(lián)系并不緊密,因此在十六世紀之前,比較歷史研究是開展全球史研究的正確方法。如果開展比較的話,比較的對象在不在同一時期其實并不重要。比如可以把十四世紀的西歐和八世紀的中國進行比較。因為相較于處于同一比較體系,比較的對象是否處于同一世紀并不重要,這就是我的觀點。

從某種程度上說,馬克斯·韋伯所做的就是比較歷史研究,這是其核心內(nèi)容,只不過不是以全球史的形式呈現(xiàn)。我認為,如果開展敘事性的全球史研究,往往會陷入“西方為何如此成功”這類問題,即便不是以一種自夸的方式,也可能是批判性的,但這種研究往往會忽視中國歷史的重要性。我認為韋伯所做的一件事是,他從研究其他文化(比如中國文化、印度教文化)入手來理解西方。但后來他對這些文化非常感興趣,以至于這些文化成為他研究的核心,而西方只是世界歷史的一部分。這就是我目前的回答。在十六世紀之前,最重要的是通過比較歷史研究來開展全球史研究。

為什么不同國家的歷史研究方式不同?您認為導致各國歷史研究出現(xiàn)差異的主要原因是什么呢?

大衛(wèi)·第艾維瑞:這是很有見地的問題。不同國家為何以不同方式開展歷史研究?這在某種程度上是因為人們受特定教師的教導。這不僅與國家有關(guān),也和研究不同時期的專家有關(guān)。人們會有自己的學術(shù)圈子,知道誰屬于這個圈子,誰不屬于。我說的“屬于這個圈子”,指的是經(jīng)常交流的人。比如在英國,幾乎每位歷史學家都曾在牛津大學、劍橋大學或倫敦學習或工作過。他們大多相互認識,如果不認識某個人,也會通過其他人間接認識。在法國,每個人都曾去過巴黎,即便不在那里工作,也會在那里生活過一段時間。在美國,人們在各種大型學術(shù)會議上交流。所以,人們會有這種“圈子”意識。這就是壞消息。但好消息是,不同學術(shù)圈子之間也有很多相互影響。比如我們提到的年鑒學派,它在全世界都受到廣泛關(guān)注。就像你們說的,昆廷·斯金納在中國廣為人知。不過德國的歷史研究在國際上的受重視程度相對較低。我覺得在英國和美國,很多人沒有意識到德國歷史研究的強大。很多人不讀德文文獻,英美學者在語言方面確實不太擅長,但也有像我這樣的人,經(jīng)常在不同國家的學術(shù)圈交流,在研究中展示德國歷史研究的重要性。在我的上一本書中,書中百分之九十的腳注都引用了德國學者的研究,因為這個領(lǐng)域由德國學者主導。所以,學術(shù)交流可以打破這些隔閡。從某種程度上說,我們今天所做的就是如此,這取決于人們閱讀其他國家的研究成果,并相互交流,讓彼此的研究成果相互借鑒。你說的很對,不同國家有不同的學術(shù)傳統(tǒng),但通常一代人之后,這些傳統(tǒng)會相互滲透。所以我并不太悲觀。

可否談一下有關(guān)非西方學術(shù)界與西方學術(shù)界的界限問題?

大衛(wèi)·第艾維瑞:這是個很好的問題。有時候我會想,什么是“西方”呢?在自然科學領(lǐng)域,比如物理學,“西方”這個概念已經(jīng)不那么重要了。世界各地都有實驗室,這些科學家們之間的共同之處,比他們和鄰居之間的還要多。我認為大學在很大程度上也是如此。大學起源于西方,但它本質(zhì)上并不依附于某一種文化。所以,你我所從事的歷史研究本質(zhì)上是一樣的,我們都屬于同一個學術(shù)體系。從這個意義上說,“西方”已經(jīng)不存在了。不過,我認為把我們(西方)的學術(shù)體系視為絕對標準是錯誤的。我對中國古典文化非常著迷,無論是在教育、培養(yǎng)官員還是政府治理方面,它都有獨特的魅力。我常常想,十九世紀初,中國那些處于學術(shù)和公務員體系頂端的人,當他們的整個世界被西方大學體系取代時,會是怎樣的感受。所以我們需要認識到,除了我們自己的文化體系,還有其他不同的文化世界。但就學術(shù)歷史研究而言,我認為不存在“西方”這個界限。有些地方的歷史研究做得很好,有些地方則做得不太好。五十年前,中國在(西方中世紀)歷史研究方面做得相對較少,而現(xiàn)在,中國的歷史研究和世界上其他地方一樣出色,甚至更優(yōu)秀。所以,就大學的歷史研究而言,我認為沒有“西方”的概念,只有學術(shù)性的大學研究。

可否談一下有關(guān)研究唐朝和加洛林王朝之后的歷史比較這一選題?

大衛(wèi)·第艾維瑞:我覺得這個研究很特別。這位學者的古漢語水平非常出色,而且語言能力很強,他懂拉丁語、法語、德語,還能閱讀中世紀的手稿,他的研究展示了比較研究的可行性。我認為這在中國是一個非常有益的發(fā)展趨勢。但這并不局限于中國,任何一所優(yōu)秀的大學都可以開展這樣的研究。我是說,這項研究是一個打破學術(shù)壁壘的例子,因為他在高水平地同時研究中國歷史和西方歷史,而且這是可行的。當然,語言障礙是個大問題,一位杰出的西方漢學家曾說過,對于一個優(yōu)秀的語言學家而言,要勉強讀懂古漢語也需要花費五年時間。所以,能同時從事這兩方面研究的西方學者不會太多。但或許會有更多中國學者更擅長學習西方語言。所以,像這個很有見地的問題中描述的這類比較研究工作,一直會是那些既聰明又有語言天賦的人的研究領(lǐng)域。但中國是個大國,肯定會有很多人能勝任這項工作。

即便你沒有掌握相應語言,無法直接對原始資料進行比較研究,即便你以一種文化為研究基點,通過咨詢專家,你仍然可以開展相當前沿的比較研究。例如,有一次,我想知道佛教寺院是否有編年史。中世紀西方的修道院編年史非常重要,但我不知道佛教寺院的情況,相關(guān)文獻中也沒有明確記載。于是我給牛津大學的梵文學教授發(fā)了一封郵件,我從未與他謀面,只是向他請教這個問題,他給了我答案。所以,只要專家們相互交流,即便你沒有對所有原始資料的一手直接了解,也能進行比較歷史研究,因為你可以向那些有相關(guān)知識的人請教。這可能就是研究的方法。是的,研究就該這么做,這意味著個人聯(lián)系非常重要。

我不是伊斯蘭歷史方面的專家,但多年來我在倫敦組織了一個關(guān)于宗教律法的研討小組,小組成員大多是伊斯蘭歷史領(lǐng)域的專家。我們從不打聽彼此的信仰,結(jié)果發(fā)現(xiàn),研究伊朗伊斯蘭教的專家是猶太人,研究印度教和耆那教的專家是德國人,根本看不出來,但我們相互交流,緊跟學術(shù)前沿,因為我們會彼此溝通。所以這是可行的,也是很有價值和意義的。

- 潮起潮落:蹲了两级

- 2017-09-02 ∙ 未知5回复举报

- 秋月无边凉风有信:正常啊,各地不一样,八岁读小学一年级,小学六年,初中高中各三年,

- 2017-09-02 ∙ 未知1回复举报

- Think回复秋月无边凉风有信:那大四也就24了!!

- 2017-09-03 ∙ 广东回复举报

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司