- +1

“新加的一箱油還沒跑完,父親便去世了”

在傳統的教育中,父母之愛仿佛是一種天然的、理所應當的愛,但放眼真實的世界,卻并不總是如此。作家趙趙在《閑的》一書中回憶她的父親,她說,“多年后我翻到那天的日記,當時的我發誓永遠不會原諒他。在那之后的很多年,也一直這樣堅信。”

她的父親給她留下了諸多不美好的回憶,但衰老與死亡是人與人之間最大的軟化劑,而這個過程往往迅速到我們永遠無法為此做好準備。比如趙趙在書中寫到,她去醫院看望父親出來后,去加油站加了一箱油,想著“他總能堅持到我跑完這箱油吧”,然而沒有,四天以后,她的父親就去世了。

那之后,她嘗試回憶與父親相處中柔軟的時刻,闖入她腦中的記憶,是一個二十歲時的雨天,她的父親立在窗邊,聽著音樂望著雨簾發呆,她寫道,“那一刻我突然意識到,我們的父母,其實也是有靈魂的。”

以上兩個細節,是趙趙回憶父親的故事時,令人動容的微小瞬間,你與父母的相處中,有這樣的瞬間嗎?歡迎在評論區分享那些想起父母時,你為之動容的時刻。

本文摘選自《閑的》。經出版社授權推送。小標題為編者所擬,篇幅所限有所刪減。

01

“我突然意識到,我們的父母也是有靈魂的”

父親去世的前四天,我把車開出醫院,旁邊就是加油站,我說:“加五百。”

我想:他總能堅持到我跑完這箱油吧。

然而沒有。

那天白天,老家來的親戚去看他。媽微信里說:“不認人,直到當中醫的四叔給扎了一針,他說:‘疼。’才認了會兒,很快又糊涂了。”

我怎么不信呢?晚上我一個人去醫院,護工不在,爸沖里躺著,我過去叫他。他的眼神說不上是明白還是糊涂,我就一直坐那兒和他說些廢話:你今天怎么樣啊?晚上吃什么了?護工對你好不好呀?他去哪兒啦?就把他當沒病那樣聊。

他瘦了好多,但仍很有力,時不時使勁掐自己大腿。護工回來,我問這是為什么。他說不知道,不攔著的話,能掐爛了。

我的手扶在床圍的欄桿上,突然他慢慢伸出細瘦的胳膊,手指落在我的手腕上,輕輕拂來拂去。我逗他:“羨慕吧?看我皮膚多好。”

旁邊床上的帕金森病人終于憋不住笑了。

但我卻好像聽見父親的嘆息。呃,他是要表達什么嗎?

我覺得他的意識是清晰的,他就是懶得說話,太耗力氣。他不說話沒關系,我說。

我說:“你記得我小時候你老打我嗎?你記得你從女廁所里把我揪出來打嗎?你看我對你多好,我現在都不打你。”

他就開始笑,笑得眼睛都彎了。我說:“你怎么這么壞呀?聽到這些事就笑。”他就笑得更像個老壞蛋了。

想起來他最喜歡我家兩只貓,我就把手機里的視頻給他看,看糖餅怎么欺負二餅,二餅害怕得從椅子翅兒下面退出來,還是被暴打一頓。視頻挺長,他突然說:“貓。”

手機里所有貓的視頻放完,我就給他一張張翻貓的照片,其實多是以前看過的。他哈哈笑,咯咯笑,還說:“貓貓。老大。老二。”

直到看到有張糖餅背沖鏡頭的,他突然說:“你看這貓這一身毛多漂亮啊。”

這句話算長了,他說得非常清晰。父親口吃,從來話少,但這句話說得比健康時還流暢,我就放了心。

當時的我并沒想到,這是他對我說的最后一句話。

后來我就開始和他玩打手板。先是我把手放下面,翻上來打他。他躲得極快,眼睛里瞬間閃過從前凌厲的光。幾下之后,真有一次被他完全躲開了。他得意地笑,把手放在下面,準備好翻上來打我。我說:“你說你是不是小孩兒?是不是?”

這么又玩了一會兒,我得走了。和護工交代幾句,穿好外套,走兩步回頭看,他似乎很明白我要走,而且是他留不住的,又蜷成我一進門時那樣背沖門的小團。

路上我給媽發微信:“我爸好著呢,和我玩半天,你得逗他。”媽一直說:“是嗎?是嗎?”

三天后的中午他轉院,我一個人跟救護車。上電梯前,護士說給他戴個帽子吧,外頭冷。他的帽子都是棒球帽,遮不住耳朵,我把羊絨圍巾摘下來,給他把頭圍好。

下電梯到上車,到地方下車,到再上電梯,那兩小段路,是他最后一次在戶外。他半睜著雙眼,我下意識地抬頭看樓與樓之間的小塊兒天空,他能看見嗎?

我和父親感情并不好。我五歲時他才調回北京,從單身漢般的自由瞬間轉入有兒女的家庭生活,他完全不適應。對我和我哥也談不上教育,只是一種態度吧——粗暴的態度。

我對他的記憶充斥著暴力。從幼兒園不告而別自己摸回家,暴打一頓;沒考上附近的小學,暴打一頓;和我媽犟嘴,暴打一頓。且據我媽挑撥,他下手不知輕重,隔著棉褲也能打到屁股上騰起五個指印。

后來我們越來越疏離,這種疏離在我青春期時達到頂點。那年我初戀失戀,又沒法在家里哭,就跑到馬路對過兒同學家里哭。哭了不知多久,聽見有人在樓下喊我名字,探頭看,父親站在“L”形樓下的花園正中,重復著我的名字罵:“你怎么這么瘋?這么不要臉……”后面的話都是竭盡所能的羞辱,不想記得了。因為口吃的緣故,更讓話一句似一句的兇狠,而且還有回音。一些窗戶打開,一些人探頭往下看,又順著他的目光看向我。多年后我翻到那天的日記,當時的我發誓永遠不會原諒他。在那之后的很多年,也一直這樣堅信。

關系的緩和,是因為他的衰老。他的高聲大氣再也沒人當回事,在這個家里的存在感越來越弱。他去世的前兩年,甚至自覺退出了晚飯后餐桌上繼續的家庭聊天,也并沒別人注意。先是在社會生活中被無視,然后在家庭生活中被無視,他越來越長時間地待在自己屋里,看最愛的乒乓球和動物世界。因為復雜的人類世界,是他根本對抗不了的。就像《姐姐》里唱的:他坐在樓梯上面已經蒼老/已不是對手。

他已不是對手。前幾年他來我家過冬,因為對時事的看法不同再次咆哮。其實擱平時他也不至于,但那天小時工阿姨在,他一向喜歡在他認為比他弱的人面前裝強者。我懶得理,接下來就只和我媽說話。他看我,我知道,他走到我面前,我就繞開。第二天我去院兒里走路,遠遠看見他裹著羽絨服跟出來。我走到微汗,往家的路上,他斜側里迎上來。我本來又要繞開的,他做出一個微微阻攔的手勢,然后就哭了,說:“別不理我。”

我很震驚,不知道說什么,就這么一前一后回了家。他是否有我當初感受到的巨大屈辱?我不知道,那并不是我的本意。

父親去世后,我一直機械地按程序做該做的后續,只有睡前才會想:和他的相處,總有些難以忘記的片段吧?

想了很久。不是片段太多,而是都在創傷回憶的Top10(前10名)里。我用了好幾個晚上,像巴依老爺費勁地挖金子。

我記得小時候的某個夏天,他帶我和我哥走了兩里地去法海寺。那時法海寺大殿周圍的屋子住著很多人家,像個大雜院兒。父親舉起我,從木門的縫隙里看墻上的壁畫。我記得那天的路上,我追了一會兒蜻蜓。

我記得二十歲的某個雨天,他坐在大開的窗前靜止如雕塑。雨甚至潲到屋門處我的臉上。錄音機里放著我重復錄了半面的Right Here Waiting(此情可待)。那一刻我突然意識到,我們的父母,其實也是有靈魂的。他當然不懂那是在唱什么,但那個雨天,濕漉漉的土味兒,穿過房間的風和那首歌,讓他暴露了。

我記得他六十多時胃部不適,去醫院做了檢查,害怕是不好的結果。那好像是秋天,我記得安靜的走廊里光線很透亮。我試著拉起他的手。他不適,我也不適,但就這么硬著頭皮走到醫生面前。

我最記得的,是小時候家里還沒買電視,周末會跟爸媽去九中的阿姨家看連續劇。一個冬天的晚上,也許是看完了大結局,很冷,但我們往家走時非常愉快。父親把藍色的棉猴兒掀開,把我裹在里面,我在黑暗中努力地緊捯小腿跟上他的節奏,我知道我不會摔倒,因為這是信任的游戲。那是我們之間曾有過最親密的距離,我唯一切切實實感受到父親的溫暖的時刻。

在九中寬闊寂靜的操場上,我幾度從棉猴兒里擠出臉來。迎面的天墨黑,天空中有很多很多很多星星,那一刻我相信它們是在照耀我們。

父親在情人節那天去世了。真會選時間啊我想。在我人生中第一次過情人節收到小男友送的巧克力時,怎么會想到這將是父親的祭日。

父親去世后,我最想說的話是“對不起”——如果我能在關鍵處做出更正確果斷的判斷和決定,也許他可以活久一些。都說子女是父母這輩子的債主,上輩子父母欠兒女太多,所以耗盡此生來還債——所以,我們兩清了,父親。

我和父親是幾乎找不到相同點的兩類人,吃力地完結此生共處的緣分。我相信如果有來生,我和他都不愿再做父女,最多是萍水相逢又終究擦肩而過的路人,可能只在目光交會時想:咦,這個人似乎有點兒眼熟。

有一天晚上,我去摘左手上的發繩,當右手觸碰到左腕,突然感受到父親那晚的觸碰。我想更真地感受,是不是?到底是不是?就這樣輕輕地拂來拂去,我覺得是的,就是那樣的。眼淚就止不住地流了下來。

我與父親相見時,他已四十,我們共同度過了彼此的半生。余下的此生,或如果真的有來生,當我仰望冬夜的星空,我會記起我曾在這樣的凜冽中有過微小的滿足。

無論你在哪里,父親,祝你快樂。

02

“老三,咱就當少受點兒人間的罪”

小表哥是我童年最親近的玩伴。小時候他摔了胳膊,在老家耽誤了治療,妗子(舅媽)就帶他來北京看病,一趟又一趟,所以上學前我總是和他玩在一塊兒。他大我一歲,排行第三,我跟著大家一起叫他“老三”。

因為年紀小,他對自己濃重的口音滿不在乎。有一次從外面回來,他和我說:“住那邊那個娘兒們……”我雖然小,畢竟是女的,覺得“娘兒們”實在難聽,長大后才知道他們那兒都這么叫已婚婦女。

老三小時候特好看,濃眉大眼,我老覺得故事書里的小英雄就該長這樣兒。他脾氣犟,我媽老提起他頭上的三個旋兒,然后就會不厭其煩地重復:“一旋兒橫,兩旋兒擰,仨旋兒打架不要命。”老三并沒什么機會和別人打架,可能因為他愣頭愣腦的樣子和兇巴巴的外地口音,本地小孩兒一看就怕了。我不怕,很多時候是我倆扭打在一起,常常打得翻臉,大人來各罵一頓,一會兒就忘了。

妗子說有一次我在院兒里,一本正經地捧著本書給老三講,講幾句還像煞有介事地翻頁,老三聽得也認真。妗子奇怪,因為我上學前一個字不認得。過去一看,書上寫的是一回事,我講的是另一回事。這么看來,老三應該算是我人生中第一個讀者吧。

我那會兒最喜歡老家來的人,親戚家的同輩里,我年紀最小,很得寵。以至于我去考就近的小學時,人家看出我啥也不會,最后只問了一個問題:“你戶口在哪兒?”我想都沒想,大言不慚地說:“老家,農村。”人家就沒要我,估計是覺得我智商有問題,不得不去念離家稍遠的一個學校。記得到家就挨了我爸一頓好打。

上學后老三來得少了。再來,彼此都知道了男女有別,話比以前少了,更甭提扭打一處。我念高中時,妗子給他相了個對象,但一來覺得年紀還小,二來希望女方多學點兒文化,就把女孩兒送到我家,到我念的中學借讀。女孩兒只待了半個月就回去了,跟不上課,口音也實在太重了點兒,和別人互相聽不懂。回去后這親事就沒成。

高二暑假,北京很亂,我媽讓我去妗子家,我正好失戀,揣著日記本就上了火車。住二表哥的新房,每天背個木簍跟著他們去地里隨便摘點兒什么,晚上在院兒里聽遠處的火車聲數星星。心里也沒好受,只是自以為好受了點兒。我水土不服,身上起紅點兒,他們每天都搶著照顧我,為我專門去買早點,搶著給我洗衣服。后來聽說我去之前老三很嚴肅地和大家說了,誰敢對我不好,他對誰不客氣。其實他和我也沒說幾句話。

他結婚時,也和兩個哥哥一樣帶著新媳婦來北京轉了轉,住哪屋我忘了,反正回去也生了個兒子。我媽說住我哥那屋的都生兒子。我媽對老三尤其好,好像他倆的陰歷生日是同一天,老三長大后遇著什么事也愛和她商量。

舅舅、妗子覺得得給老三找點兒事干,拿錢來北京買了輛二手“拉達”,老三就在縣城里開黑車。沒開多久就出了事。他沒念多少書,不懂法,碰上兩個搶劫的包他的車,他只想著自己并沒去搶劫,不過是為了養家糊口掙點兒錢,至于別人干什么,他自己不參與就行了。后來這兩個人被抓,他被當作同伙也關了進去。媽那幾年為這事跑斷了腿,四處求人,最后他反正稀里糊涂被放了出來,算起來也關了好幾個年頭。

我再回老家,看見他還開著那輛“拉達”。老三的面相完全變了,小時候的圓臉變長,顴骨突出,像個藏族人,左右臉嚴重不對稱,像兩個人的臉拼在了一起。小時候他一直比我矮,現在長到一米八幾,動作遲緩,吐字也不是特別清晰,就笑起來還和小時候一樣。

那之后他一直過得不順利,和兩個哥哥的日子差得很遠。蓋了兩層房,一層出租,二層自住,也租不出什么價錢。妗子一直給他操心最多,所以也就住在他那兒,但相處得并沒小時候那么好,常有摩擦,他也想不出什么辦法。前幾年回老家給妗子過生日,臨走時我囑咐她說:“對老三好點兒。”妗子只是抿嘴笑。后來聽說還是吵,家里一直不得安生。去年底老三給我媽打電話,打通了又吞吞吐吐說不出什么,只說“姑你回來一趟吧”。我們都勸我媽別人家的事不好管。

前天半夜接到媽的電話,說妗子讓第二天趕緊回去,也不講原因,只讓給二表哥打電話。二表哥說,老三出車禍了,恐怕不行了。大半夜的,掛了電話我就哭了。我覺得老三太可憐了,除去小時候不諳世事那段時間,他就沒過過幾天好日子。

我到他們縣城的貼吧去找,還真有人發帖說晚上八點的時候,他們那兒正修的公路上又撞死人了,是車撞上公路上的一個土包后人摔出去的,還說路障應不應該有明顯的標識?我知道這一定說的就是老三了。

我哥帶著爸媽中午就趕回去了,給我發短信,說老三死了,下午就火化。緊接著下午發來照片,大表哥和二表哥在揀骨灰。一個人,就這么沒了。那么突然。我出門的時候看著天,就想,他昨天出門的時候,怎么知道自己看不到今天的天兒了呢。

哥說老三是騎摩托車,躲對面來的大掛車,應該是壓根沒看見馬路中間黑乎乎的土包,他們那邊的路上有沒有燈都不一定,就算有,亮不亮也不一定。就撞了上去,車飛出去十米遠,他是頭著的地,當時人就不行了。

我翻學齡前的照片,好多照片里都有老三,表情專注地看著鏡頭,而我,不是在吃就是在傻笑。那時候誰能想到虎頭虎腦的老三會死得那么慘呢。誰能知道死亡會以什么樣的形式在哪一個轉角突然跳出來呢。

老三,咱就當是少受點兒這人間的罪吧。

03

“無聊于我是一種常態,待在里面安全”

終于在長時間的無聊中擠出時間看完《人造衛星情人》和《刀鋒》。

明白了為什么總是有大把時間無聊——因為做事情太快了,手腳太利索,總是飛速地干完活兒,再飛速地轉身到無聊中。

所以我的無聊繁重而茫然,那幾乎是天生要背負的一種使命。無聊于我是一種常態,待在里面安全。

但,我為什么做事快?還是因為內里有苦苦掙扎的底層氣質——從沒學會去浪費時間和金錢——我不認為擁有或者誰能提供給我可浪費的資源。不浪費,因為浪費不起。漸漸成了習慣,低眉順眼地高效完成,不給別人或自己惹麻煩。天生的婢女情結。

我大概知道朋友為什么在我說喜歡木訥而天真的男人后推薦我看《刀鋒》。失去是早晚的事。或者說,失去的東西從來也不是我們的,都只是人家自己的。

我們只是喜歡,在那上面投注了自己的喜歡。應該時刻提醒自己,喜歡的人物事,并不會因為我們的喜歡而就是我們的,從來也不是。

要提醒自己知足。也許有一天,連喜歡的能力都沒有,那時,該想些什么來令自己知足?總算喜歡過?

前一陣子和朋友一起聊天的播客《后文藝生活》停播了,想起毛姆的話:“一個人能觀察落葉、鮮花,從細微處欣賞一切,生活就不能把他怎么樣。”把這話分享給大家。

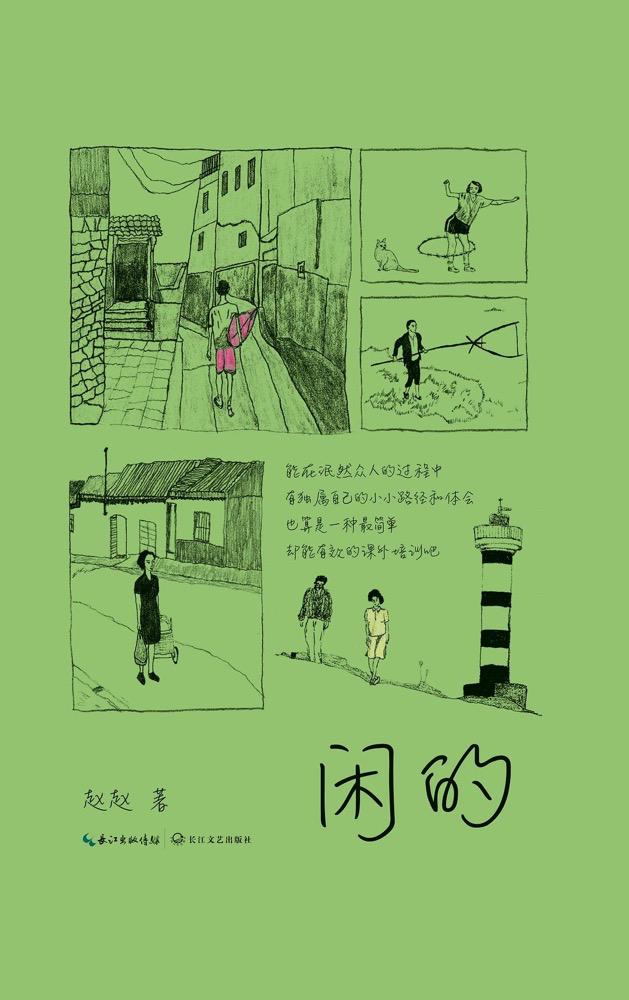

本文摘編自

《閑的》

作者:趙趙

出版社:長江文藝出版社

出品方:長江新世紀

出版年: 2025-3

編輯 | 輕濁

圖片來源于|《無價之寶》《但愿人長久》

主編 | 魏冰心

原標題:《“新加的一箱油還沒跑完,父親便去世了”》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司