- +1

羞于表達痛苦,是一種“痛苦恐懼癥”嗎?

當代人似乎都有某種“痛苦恐懼癥”,想要消除痛苦,得到治愈,甚至連愛情的痛苦都不愿意承受。長此以往,人容易陷入某種逃避或麻木的狀態里,把快樂作為最高目標來生活。嚴飛教授說,這就是現代社會的痛:痛因越來越少,痛感越來越強。

痛苦如此復雜,有身體之痛、性別之痛、心理之痛,有主動追求的痛苦、被動承受的痛苦,還有個體的痛苦、集體的痛苦。我們應該如何面對它們呢?痛苦的對立面是快樂嗎?我們要怎么面對痛苦,才是好的方式,或者干脆不面對也沒關系?

劉擎教授和嚴飛教授在對談集《世界作為參考答案》中,談論了許多當代人都有的迷茫與困境,下文選自其中的“如何看待痛苦”這一篇。轉自鳳凰網讀書公眾號。

“現代社會,痛因越來越少,痛感越來越強”

劉擎:今天我跟嚴飛老師來討論一個復雜但又跟我們都息息相關的話題:痛苦。

嚴飛:之所以想到痛苦這個話題,是因為人們今天似乎有一種隨處可見的“痛苦恐懼癥”。在自媒體平臺上,我們經常看到諸如“10個技巧幫你擺脫焦慮”的文章,這類內容往往點擊率極高,大家都在追求用一些方法和捷徑迅速地擺脫痛苦。人們似乎對任何形式的痛苦都避之唯恐不及,甚至不愿意去面對愛情的痛苦。

但是另一方面,每個人內心深處都或多或少有一些痛苦的東西想要表達出來,又害怕去表達,從而陷入了一種矛盾的狀態之中。

劉擎:是嗎?我倒是覺得現在談論痛苦并不是件羞恥的事,但是你剛才提醒我想到,大家是在談論痛苦,而沒有深入地去討論、了解痛苦背后的原因。

嚴飛:現代社會,痛因越來越少,痛感越來越強。

劉擎:如果對痛苦仔細分辨,它好像有非常多的層次,比如“痛”和“苦”是不是一件事。英文里有“pain”和“suffering”,它可以是生理的、心理的、社會的多個層面,可能與文化傳統有關系,也有哲學意義上的反思。

我們先說說痛苦。在一般意義上,人性有趨樂避苦的傾向,所以擺脫痛苦是很自然的事情。現在網絡上有許多人都喜歡給你講“人性”的所謂“底層邏輯”,好像人性如此簡單明確,一談人性問題就清楚了。其實就算了解“趨樂避苦”是人的基本傾向,對我們理解痛苦并沒有多少助益。你剛才提到,許多人回避、害怕談論痛苦,或者深究痛苦的感受,所以常常用emo的表情,發泄一下好像就躲閃過去了。怎么樣來理解這種現象?

嚴飛:我是學社會學的,因此習慣從社會學的視角來理解人與人之間的痛苦。痛苦首先是個體層面的應激反應,無論是愛情失落、職場挫折、事業困境,還是與家人朋友的爭執和沖突,你都會感受到一種深深的痛苦。

這和疼痛還不一樣,我們說疼是一種身體的問題,痛則是一種心理的感覺,而所有這些東西都是個體層面的反應。然而,放大到社會層面,由于人與人之間深度連接,形成了復雜的社會網絡,大家彼此繁復交織在一起,當一個人感到痛苦的時候,也許他可以選擇自我療愈,但是當越來越多的人感受到相類似的痛苦的時候,個體的痛苦就變成了一種集體性的表征。

每個時代都有自己的痛苦,形狀大小不一。痛苦的內容也有很多:焦慮、自卑、不安全感、不確定感、無意義感,等等,并且這種痛苦有可能跨代傳遞。例如,1980年代的傷痕文學正是六七十年代政治動蕩帶來的對個體的傷害,進而通過文學進行的集體表達,這反映了那個時代的集體創傷和裂痕。這樣的文學作品不僅記錄了歷史,也在探討如何通過集體記憶來療愈這些傷痕。

劉擎:嚴老師從社會學的角度來分析,就是要將人作為一個社會性的存在來理解。人是生活在群體之中的,無論起因是什么,如果一個人的社會關系或者社群生活被破壞了,或者功能失調了,就瓦解了我們生命中一些重要的意義和聯系,就會生出一種痛苦的感受,并引發我們的應對機制,去琢磨“我該怎么辦?”。

在有些情況下,痛苦的體驗不只是心理層面,還與身體的感受相關,會有體征。比如,許多人在失戀的時候會說“心痛”,不只是比喻,而是會明確感到生理的痛,甚至會感到痛不欲生。

生理性的痛苦似乎是很常見的現象,但又有一些奇特的屬性值得探究。比如,身體的痛是一種主觀現實,無法獨立于主體感受而“客觀”存在。這與視覺不一樣,視覺是我們看到一個物體對象“在那里”,我們是可以把客觀存在的物體對象與我們對這個物體的視覺感知區別開來,至少在概念上是如此,認為“所看之物在我們看它之前就已然存在”的信念未必為真,但完全可能成立。但身體的痛似乎就不存在所痛的客觀對象。

陳嘉映老師曾經講過,痛一定是在你感受的時刻才存在,痛感和痛本身是無法區分的,痛無法獨立于我們的主觀感受而存在。也就是說,在談論痛的時候,我們不能說這是痛,然后我去感受痛,就形成了痛感,這在概念上都不能成立。痛與痛感是在一起的,是共生的。什么時候痛可以作為一個客體或對象來談論呢?大概是關于痛的記憶。

說一段過去的往事,其中經歷過痛苦的體驗,回憶這段體驗,我們好像就可以將它剝離出來,作為一個對象來討論和分析。但實際上我們仍然要通過回憶和敘事來與痛的體驗聯系,而這種回憶和敘事總是有不可抹去的個體主觀性。所以痛苦不能夠作為一個獨立的客體而存在。

在哲學層面的辨析有什么啟發意義呢?我們在一般意義上可以說,人總是會遇到痛苦的時刻,一個完全免于痛苦的人生是不可想象的,這就不是人類的生活。但對痛苦的理解和應對總是與我們自己的個殊性相關,不可能有什么客觀的最佳方案就在那里現成的存在。

這可以引申出許多討論,比如說如果要抑制和緩解純粹由身體引起的痛,可能需要止痛劑,比如做手術可能需要麻藥,但對于精神層面的痛可能就更為復雜,而且與每個人的個體性及其所處的具體境遇有更密切的關系。

比如失業造成的社會身份感的不適,與文化認同相關的鄉愁,以及存在論層面上更深的人生意義的困境,當這些不適和困境被感知為“痛苦”時,總是個殊性的,以至于類別化的泛泛而談都沒有多少助益。

“只允許正能量,是一種積極主義的暴政”

嚴飛:我們今天生活在一個被稱為“功績社會”的環境中。韓炳哲在《妥協社會》一書中明確提出,“我們生活在一個試圖消除一切否定性的肯定社會”。

這句話有點繞,應該怎么去理解呢?我們發現,今天的社會不企圖把人們塑造成對痛苦極不敏感的,永遠感到積極、幸福的功績主體。個人表達痛苦會導致自己有一種羞恥感,是一種虛弱的象征。它是要被掩蓋的東西,無法與功績和諧共存。

劉擎:對,他講的肯定和否定就是Positive和Negative,就是我們講的正和負。韓炳哲有很強的黑格爾主義取向,主張所有的成長和發展都是辯證的,而辯證的發展必定需要否定性的力量,他在《愛欲之死》和《倦怠社會》等很多作品中,都貫穿著一個主張,就是強調否定性的力量,而當今的社會,大家都懼怕否定性,不喜歡消極,重視積極的、肯定性。

但在韓炳哲看來,沒有痛苦的愛情不僅不可能,而且根本不是愛情。現在的社會確實是“功績社會”或“優績社會”,都是講正面的情緒和能力,就像說愛情一定要像糖一樣甜的。

嚴飛:愛情不可以是酸的。

劉擎:酸都不行,那么苦和痛就更不能接受了,完全就沒有情緒價值。而所謂“情緒價值”就是要讓人舒服,舒服的感覺才有價值。只要有否定性的消極因素都毫無價值。他在《倦怠社會》中指出,現在很多流行的文化產品都是痛苦的鎮痛劑。

嚴飛:對,迷幻劑。

劉擎:是的,韓炳哲的論述很有沖擊力,但有時候我會感到他過于強調辯證發展中的否定性,也許是因為當下流行文化中的否定性過度匱乏,他可能過度主張了否定性的意義。想象一下,如果韓炳哲自己到醫院去,比如做一個胃鏡檢查,醫生說有兩種方式,一種是最新的、先進的無痛胃鏡檢查技術,另一種是比較傳統的檢查方式,會有明顯的強痛感,他會選擇哪一種?他會選擇比較痛苦的那種檢查方式嗎?

因為現在我們已經被呵護得太好了,生命的所有方面都要把痛苦抹掉或者抑制,所以他會決心破除這種過度呵護,讓自己體驗身體最原初的痛,從而領會生命內在的辯證精神。韓炳哲會做這種選擇嗎?

同樣,一位母親在生孩子的時候要不要選擇無痛分娩?她會主張要從分娩的痛苦中更深刻地感受生命誕生的深厚意義嗎?我不確定她真的會這樣主張。我們需要以什么樣的方式來面對作為否定性力量的痛苦?這種方式在什么意義上能成為激發生命成長的力量?回答這些問題可能需要比韓炳哲的批判論述更為復雜也更為平衡的思考。

嚴飛:其實是掩飾了人們表達痛苦的權利。在這一點上,我想再做多一些引申的討論。在“功績社會”里,人們似乎失去了表達自我悲傷的權利,甚至變成了對痛苦的羞恥,對痛苦的表達成了一種社會忌諱。不知道劉老師有沒有注意到,當下一些“頂流”的微信公眾號中都會有一個欄目固定在每天晚上10點推出。這些欄目會像“打雞血”一樣推送很多“心靈雞湯”的小文章,不停地強調你要勤奮與樂觀,強調必須看到人生的光明面。

但是想象一下,我們今天的年輕人他們“996”下班回到家,勞累工作了一天想躺在沙發上休息,或者今天工作上有不順心的事情,想痛罵一下不人道的公司制度,發泄自己的情緒。這時候10點整的心靈雞湯來了,說你要積極樂觀、美好地看待每一天,你要正能量,但是我今天真的不想正能量,我想稍微給自己一點放松;我今天非常沮喪,心情不好,我想和閨蜜、好友傾訴一下,想自己一個人待著。

這些心靈雞湯仿佛在否認和抹去人們的痛苦和不滿——我們今天不允許大家表達一些不積極的,甚至是悲觀的、消極的東西,不允許大家反問、反思說我確實感覺工作是沒有意義的,我承認自己做的是沒有意義的工作不行嗎?不可以嗎?對不起,還真不可以。你必須保持樂觀的態度,繼續投入到積極的工作當中去。如果你敢于表達自己的痛苦,就可能被視為不符合社會主流。

這種趨勢讓我越來越擔心,當今的年輕人連表達悲傷和焦慮的權利都逐漸喪失了,這對他們的人生又意味著什么呢?

這樣就會走向一種極端,可能給年輕人造成更多負面的影響。我們如果永遠點贊積極正能量,痛苦就會消失嗎?積極主義看上去是在給予我們心靈的慰藉,其實恰恰相反,年輕人應該擁有更多的自主選擇權。這種自主選擇不一定總是有明確的意義,但可以提供一種松弛的狀態。

松弛不是完全失去自我控制的松散形態,而是說在自己可以控制的一個邊界里掌握自己的人生。當人們能夠主宰自己的生活,即使工作再忙碌和辛苦,也能感受到一種內在的成就感。正如作家舒國治在他的小書《理想的下午》中所說,我們要做真實的自己,我們只有做自己以后,才能獲得世界的賞識。

劉擎:對,直面痛苦也是打開真實自我的一個方面,但其中有許多不同的態度。有些人抱著非常哀怨的態度,以無奈的、宿命論式的基調面對痛苦;有些人在宣泄之后則是想辦法讓自己行動,盡可能克服和超越痛苦的處境;當然還有一種論調是宣揚“吃苦是福”,許諾一個“苦盡甘來”的明天。

在東亞的傳統文化中,父母一輩對孩子的教育就特別強調吃苦的必要性和重要性,認為年輕人吃苦是有益的。中小學生大多在這種教育中應對“無窮卷”的競爭。

嚴飛:所以痛苦也是分代際的,老一輩更加習慣于隱忍,不會去主動談論他們所遭遇的傷痛。

劉擎:對,老一代是這樣的。現在的年輕人與他們的祖輩甚至是父輩都會有代際差別。比如,許多父母會開導孩子,認為領導讓你加班,都說了“請你幫忙”,這已經很好了,這么點小事你老是抱怨,太嬌氣了。但年輕人大多有比較清晰的邊界感,有敏感的個人權利的意識,對于“right”這個概念要比父輩和祖輩明確得多。

嚴飛:痛苦的體驗不僅因代際而異,也與性別密切相關。在當代社會,我們會發現許多母親在育兒過程中感受到了巨大的無力感和被剝奪感。尤其在討論“母職”時,母親們常常被社會預期壓迫著要求她們扮演完美無瑕的角色,卻往往無處訴說自己的苦楚。

正如泓舟在其著作《我不想成為偉大的母親》中所提出的,女性在育兒中羞于表達自己的痛苦,正是因為社會的規訓要求把女性塑造成為一名偉大的母親。

劉擎:對,你不要用一個“完美母親”的模式來綁架我,這是非常有力的抵抗呼聲。但同時我們也要分辨痛苦的多樣性,痛苦不是一種東西,而是各種各樣的。記得以前有段時間我會去健身房鍛煉,有教練讓你“擼鐵”,還有做拉伸,也是很痛的,是生理上的痛。但做了這些活動,你突然感受到身體被打開了,這時我又會想到韓炳哲講的否定的辯證意義。

不去健身的時間是舒適的狀態,但經受了健身房的“折磨”,走出來的時候是另一種舒適狀態。好像我會更喜歡后一種狀態。

嚴飛:但這里也要明確一點區別。劉老師剛才描述的案例中,去健身房健身的痛苦是我們主動選擇的。然而,很多時候我們遭遇的痛苦是非自愿的,是被強加于身的一種被動承受。

劉擎:說到自愿與強制,這里也存在著某種辯證性。因為我開始去健身房也是被家人“強迫”的。但直到我去健身之后,才親身感受到身體被“打開”的體驗,體會到另一種境界,然后最初的強制后來就轉變為自愿。

這種情況是存在的,但這種模式也不是普遍有效,并不能舉一反三。比如,在基礎教育中,強迫你犧牲睡眠和娛樂,每天超過10小時刷題應試,最后你會自愿、甘之若飴嗎?并沒有。

這種“吃得苦中苦”的強制,必須以達成“做得人上人”的功效才可能維持。健身鍛煉中身體的痛苦,能夠讓否定性的力量沖破你身體原來那種不健康的舒適狀態,帶你進入一種新的、更健康的舒適境界。

但即便如此也不能過度。像有些競技體育的選手,他們經歷了某種暴君式的殘酷訓練,甚至獲得了優異的比賽成績,但其實對他們的身體造成了摧殘。所以,痛苦這個話題值得討論,因為它有復雜的多樣性,也有多重豐富的面向。

嚴飛:在文化層面上,東亞社會特別強調吃苦的重要性,并將其作為一種美德來推崇。但恰恰相反,我們不應該為痛苦加上濾鏡,把吃苦當成禮物。

劉擎:我也懷疑,我們到底有沒有“善于吃苦”的傳統美德。我曾聽到一位朋友對此質疑:中國人真的吃苦耐勞嗎?如果我們真的將吃苦耐勞視為美德,為什么現在有那么多家長會逼迫孩子那么“卷”?他認為家長要“卷”的根本動力,就是決意要讓自己的下一代徹底告別“吃苦耐勞”的生活。

他們教育孩子有一個典型的場景,就是在街上遇到清潔工、快遞小哥或工地上的建筑工人,家長就讓孩子停下來仔細看,然后告誡孩子:“你看,如果不好好讀書,你將來就做這樣的重體力工作,過這樣的辛苦日子!”這是鼓勵孩子吃苦耐勞嗎?這是用吃苦耐勞來威脅恐嚇。

“成長總是跟某種否定性有關系”

劉擎:我們探討了痛苦的許多現象,但我們并不是在這里提供一個關于痛苦的課程,然后給大家一個應對痛苦的標準答案。痛苦對人類是永恒的問題,對個體也是如此。

因為人是一個脆弱的物種,不僅因為人終有一死,而且因為人沒有堅如磐石的本質,人的存在是不斷“成為”(becoming)的歷程,人的生命總是有待完成的,直到死亡。而成長總是跟某種否定性有關系,所以把痛苦從我們的生命里徹底抹去,這既不可能也未必可欲。

痛苦是非常多樣的,有生理層面、社會層面和心理層面的維度,還有與哲學相關的思考。我們也發現,痛苦對人生的體驗和意義也是多樣的,對待痛苦的方式其實也是如此。但我們仍然可能提出某種傾向性的看法,有些應對痛苦的方式不太可取,比如完全沉湎于痛苦,或者徹底回避痛苦,我們還可以探索有什么更可取的應對方式。

你剛才提到社會學意義上的一種社會性痛苦,無論是在人際交往中、社會聯系中,在工作中還是在親情親密關系當中,對待社會性痛苦,可取的方式會是什么,不可取的方式又會是什么?

嚴飛:可取的方式,我不一定可以給出很好的建議,但是不可取的方式我覺得可以稍微談一談。

大家會有不同類型的、不同程度的痛苦,比如愛情失意、工作失敗,或者和父母大吵了一架。很多人說我不如做一只鴕鳥,把頭埋在沙子里假裝看不見,這樣就可以忽視掉痛苦,這種方式其實是種自我麻痹。痛苦隱藏在生活的縫隙里,我們即便像鴕鳥一樣埋在沙子里,痛苦還是無法止住。

還有很多人試圖通過瘋狂購物來緩解或消除內心的痛苦。例如,許多女生在經歷失戀后會傾向于暴飲暴食,而男生則可能沉迷于電子游戲,不斷地升級游戲裝備。

在今天的消費社會,消費主義似乎為我們提供了一種把痛苦解決的幻覺,買買買就是生活不如意時的靈丹妙藥——但事實上,消費主義只是一劑止痛藥。痛苦不會消失,藥效過后它會像潮水一樣再次涌現,淹沒一切。

劉擎:消費作為轉移痛苦焦點的方式,有暫時緩解的作用,有時是必要的,吃巧克力或吃冰激凌來應對失戀,或者大哭一場,都行,但這終究是一種對自己的搪塞。用消費搪塞痛苦,會有兩個負面的反彈。

第一,如果你把它搪塞過去了,那么在以后你就必須不斷地以購買和消費的行動來搪塞新的痛苦體驗,你需要有足夠的經濟和時間資源來持續承擔源源不斷的消費,否則你就會崩潰。因為消費作為攔截痛苦的那個堤壩是非常脆弱的,消費體驗一旦停下來,引發痛苦的那些記憶會像潮水一樣涌過來,讓堤壩決堤。

第二,如果你把消費當作醫治痛苦的良藥,那么你終將發現,這藥本身會引發嚴重的病痛,你會承受消費主義的痛苦。鮑曼在《工作、消費主義和新窮人》一書中就曾提到,消費很容易引發跟人攀比,然后你會發現消費能力不足。

如果熱衷于消費,那么消費能力永遠不夠,對絕大多數人都是如此。因為你的購買力與你跟人攀比所期望達到的那種消費水平相比是永遠不足的,這時候就對你構成新的壓力,然后就會失落、挫敗和沮喪,形成了新的痛苦。你本來用消費來抵擋痛苦,但是它卻成了新的痛苦的來源。

現在大家特別喜歡講“療愈”和“治愈”。治愈的對象范圍很廣,痛苦可能是其中非常重要的一種。痛苦是很特別的感受,總是跟你自身的感受、態度和認知方式有關系,它不是外在的客觀對象。

于是會有一個蠻奇妙的現象,痛苦來臨的時候、沖擊你的時候,與最后它對你產生的影響,可能是非常不同的。痛苦襲來是一個時刻,開始你會有非常直覺的應激反應,之后你會以許多方式來應對,尤其是精神上的痛苦,像寫日記、書信和小說的方式,也有人去旅行。

這些應對就能轉化痛苦對你的影響。你看,當我“應對”痛苦的時候,好像是將痛苦外化為一個客觀的物,這是語言的誤導,其實痛苦總是和自我在一起的。但反思性的認知,的確能在意識層面將痛苦外化和客觀化,這樣配合其他活動和時間的力量,不僅能緩解痛苦,而且能從痛苦的經歷中獲得教益。

對生理上的痛苦,我們本能的第一個反應是逃避和緩解,這是生物演化的結果。但即便對于生理的痛苦,認知也可能會有幫助。我第一次感到生理上的痛苦是拔牙,當時的麻藥好像失效了,直覺就是很痛。當時我怎么辦,就是非常“理性地”反思自己的痛,告訴自己:痛感只是感覺,無非是我的神經系統發給我大腦的一個信號,能感受痛是進化選擇的結果,沒有痛感的生物容易受到傷害,可能就會滅絕,所以人類會有痛苦的感應機制。這其實是電流,而我并沒有危險……

這樣“說服”自己的時候,好像把自己的痛感外化了,從主體感受中剝離出來了,痛感就被化約為物理主義的神經系統的反應,這樣好像就更能忍受一點。

我相信,對于應對心理的、社會性的以及生存論意義上的痛苦,主觀態度和認知能起的作用可能更大一些,有不少應對的方式,每個人都有自己適宜的偏好。就我自己而言,面對精神層面的痛苦,差不多都是通過寫作。我們那一代有許多人有寫信和寫日記的習慣。我到現在還會寫日記,不過現在主要是流水賬記事情。

“痛苦治愈的標志是快樂嗎?”

嚴飛:今天到現在為止,我們討論的應對策略都集中在個體層面的痛苦。然而,當我們將視角上升到社會層面,我們便會看到集體性的痛苦,譬如災難和疫情造成的情感和社會創傷。

這種集體性的痛苦源自我們所有人都經歷了同樣的苦難。在整個社會都感受到痛苦時,一個可能的解決方式是通過共同承擔來應對。

我們要從創傷的經歷中獲得復原的力量,就需要進行一種集體的心靈培育,比如說災難之后的心靈重建、社會網絡的重建,等等。通常我們討論痛苦的對立面是快樂,如果快樂和快樂之間可以傳遞,那么痛苦與痛苦之間的相互體察,能夠讓我們在原本的畏懼中生出敏銳,長出勇氣。

此外,我們還需要重新審視并強化周圍的人際關系和社會網絡,社會網的連接意味著你不再是孤軍奮戰,而是可以與他人一起,借助集體的力量來抵御這些重大的社會痛苦。

劉擎:個體層面的痛苦特別重要,因為哪怕是集體性的痛苦,至少在某些時刻也需要一個個單獨的個人來承擔。同時,我們也要重視社會層面,很多痛苦確實是因為社會環境和條件造成的,或者源自社會性的歷史事件,比如人類歷史上的自然災害、疫情流行,以及戰爭。

無論是對于個體的還是集體的痛苦,我認為尋求真相以及基于真相的解釋是應對與化解痛苦的重要部分。獲得真相并不容易,但一個健康的社會應當具備一起探索和接近真相的良好機制,這是公共生活的一個品質。對于痛苦,特別是造成了傷害的痛苦,尋求真相在大部分情況下是必要的,在真相澄清之后才能判斷責任,然后才有可能走向治愈。

那么,痛苦治愈的標志是快樂嗎?我們能夠以快樂來治愈痛苦嗎?我不太確定。在我看來痛苦的反義詞并不是快樂,雖然在直接的字面意義上似乎就是快樂。我覺得可能沒有一個現成且準確的詞可以作為痛苦的反義詞。

如果非常主觀地來選擇,我覺得“解脫”或者“超越”才更恰當吧。從無論是個人的還是集體的痛苦中走出來,意味著什么或者有什么標志?我覺得是一種“解放”的感覺,就是能發展出一種自由精神,能把自己從狹隘、仇恨和卑微的狀態中解放出來,特別是從自己的羞恥感中解放出來,因為痛苦和羞恥是有關聯的。

另外,也能從自己的經歷中“由己及人”,通過自己的痛苦來感知別人的痛苦,達成更深的同情理解。像失業和失戀對人最大的打擊是讓你覺得自己沒有價值,而真正的治愈是要讓你從自我否定的經歷中發展出自我成長的積極力量。

嚴飛:大家會覺得自己過的是毫無意義的生活。

劉擎:超越痛苦是非常不容易的,需要情感和智識的雙重努力,而且最好能獲得支持和鼓勵的資源。剛才嚴老師說到的一點也特別重要,就是一種集體的心靈培育,它需要一個健碩的公共領域。

友好健碩的社群和公共生活對個人和集體的痛苦遭遇都是一種治愈的資源。在這里,所謂“療愈”并不是以忘卻和回避的方式獲得“釋然”的心態,從根本上,如果要真正“解脫”,那必定是一種成長,走向一種更健碩和更豐沛的心靈養成,在公共生活中就是一種公民精神。

昨天我又見到桑德爾教授,談起他現在付諸努力的最大事情就是公民教育。任何社會都存在問題,但如果公民能夠在公共生活中獲得智性和美德的成長,那這個社會就有希望和活力。

我們今天談論的痛苦不僅是個人問題,哪怕是個人的痛苦也幾乎涉及社會層面和公共生活的維度,這個維度甚至是更加重要的。我們今天沒有給大家什么靈丹妙藥,但希望通過這次對話和討論能給大家一些啟發。

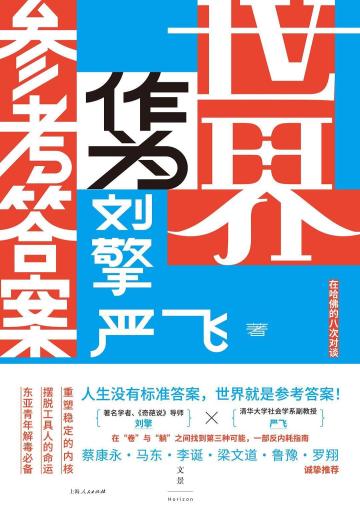

本文摘編自

《世界作為參考答案》

作者:劉擎 / 嚴飛

出版社:上海人民出版社

出品方:世紀文景

出版年: 2025-1

原標題:《只允許正能量,是一種積極主義的暴政》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司