- +1

拉圖爾,文藝復興時期最后的天才

“拉圖爾不畫風景、天空、水、云朵。我們不必成為上帝就能偉大。我們不必有黃金、美麗、服飾就能得到愛:只須對死亡深處懷有一絲欲望。喬治·德·拉圖爾的畫作背景不是黑色、褐色或珠灰色,而是‘我們在死去’。“

——帕斯卡·基尼亞爾

▲帕斯卡·基尼亞爾(1948—)法國當代著名作家,曾獲包括龔古爾文學獎在內的多項法國文學大獎。代表作有《游蕩的影子》《世間的每一個清晨》《羅馬陽臺》《眼淚》《音樂課》等。

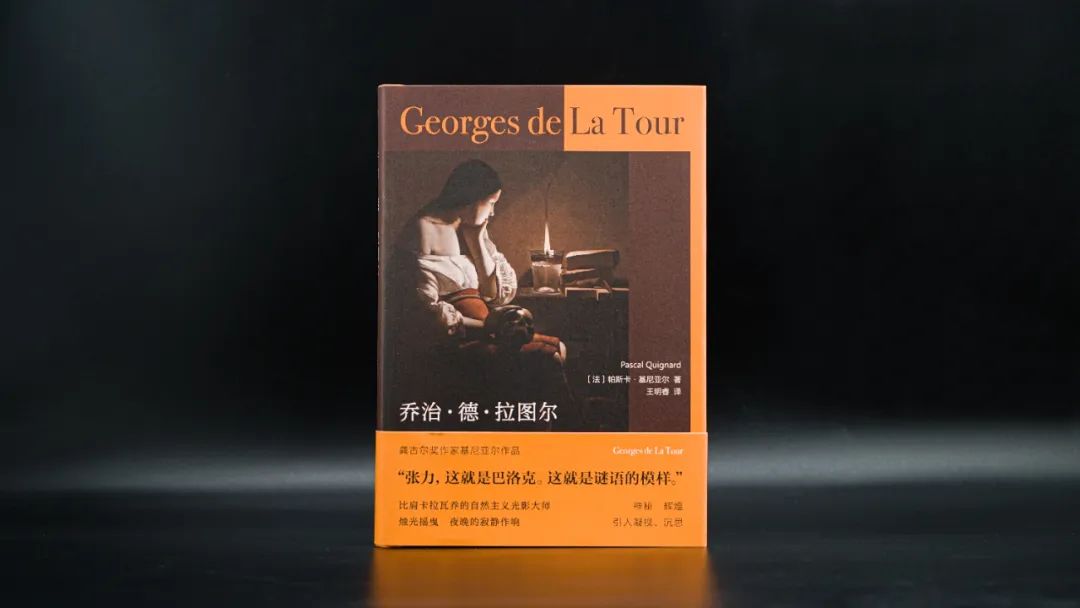

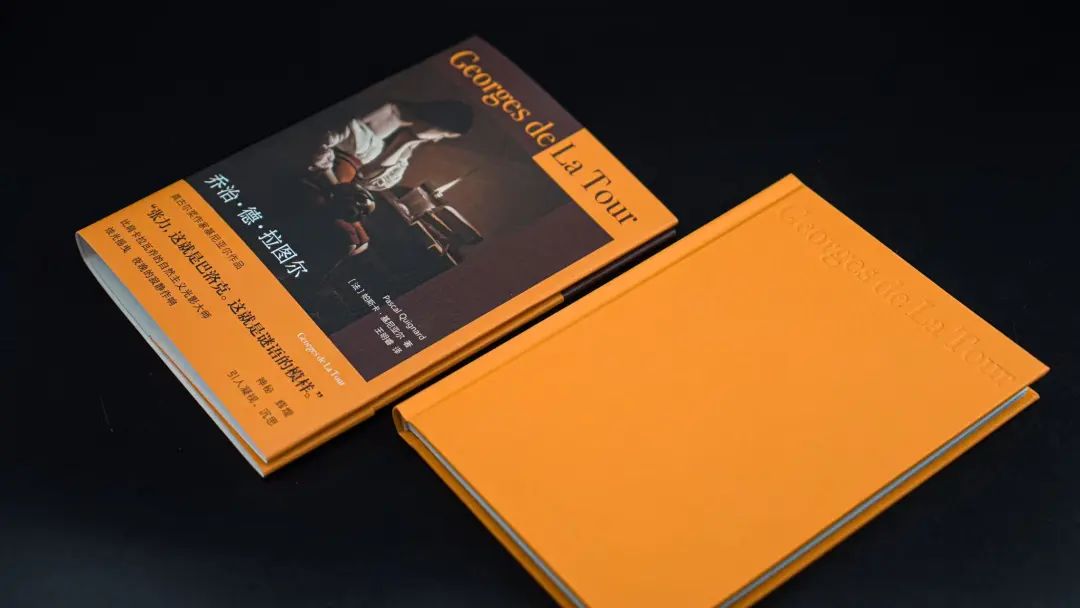

今日推薦的新書是作家基尼亞爾的作品《喬治·德·拉圖爾》。

拉圖爾是誰?這個曾被任命為路易十三御用畫家的光影大師是文藝復興時期最后的天才之一,可去世后卻一度遭到世界的遺忘。

在遺忘的世界中,微弱的亮光與夜晚的寂靜構成了拉圖爾畫作特有的“凝視”,生命被凝縮在寂靜無聲的夜晚,靜悄悄地凝視著內心深處。語言則隱藏于畫中人物的專心致志中,他們沒有跟任何人交流,他們在寂靜中流淌著對生命的渴望、對存在的向往。

不凝視他人,而凝視存在,拉圖爾的畫作窺視著生命的奧秘,如何從另一個遺忘世界里對自我救贖?或許讀者能從中找到答案。

01

窺伺的寂靜

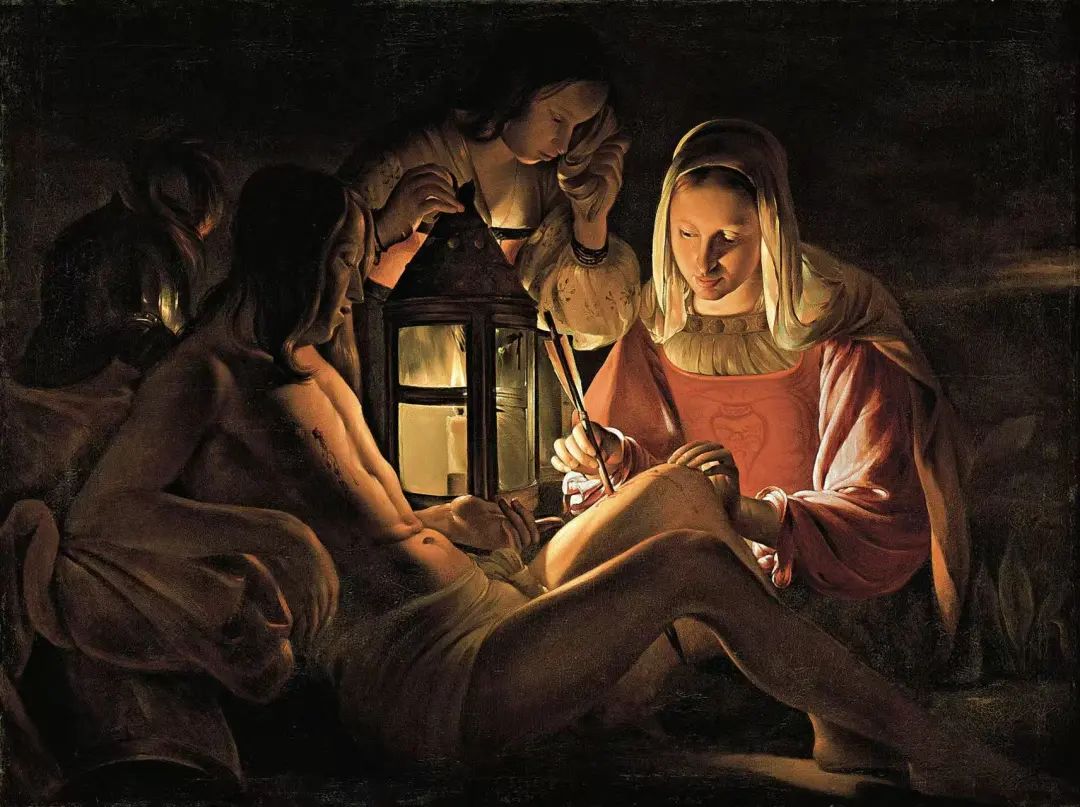

拉圖爾是文藝復興時期最后的天才之一。他反對當時的繪畫;反對武埃那耽于肉欲、衣衫褶皺的巴洛克風格;反對普桑那充滿困惑的人文古典主義。凝視畫作對他來說有一層古老的含義:在痛苦的人像前禱告。

他的每一幅畫作都是對十字架的變形,那個周六之夜釘著上帝的十字架。

在我看來確立冉森教派巴洛克風格的人是喬治·德·拉圖爾,而不是菲利普·德·尚帕涅。

他借鑒了昂瑟斯特遮擋光源的技巧,用了一塊鐵板、一只手、一個人物、一顆頭顱。

他呈現了哥特風格的偉大人像。

構思精巧的場面濃縮了極簡的情景,成了一個捉摸不透的畫謎。這種創作占幅很滿,碰到了畫框的邊緣,帶來視覺上的力量,像目光一樣往上抬。而畫面變成一個陷阱,觀眾也許會和畫家一樣落入其中。

一次誕生、兩個人的對話、一個做夢的女人,通過這些描繪,作畫的人和欣賞的人成了同一人。

正是在這個意義上,這些靜物畫也是熄燈禮拜經;弗朗索瓦·庫普蘭也在尋找的正是這種作為十七世紀宗教的“直接交流”;皮埃爾·尼古拉說虔誠的人像如影如幻,應當是精神禱告,與上帝的關系牢不可破。

“真安靜啊! ” 貝尼尼看到人們向他展示的普桑畫作時感嘆道。

在拉圖爾面前, 語言自身也處于夜晚。 寂靜成了寂靜的苦難。 這是最終的寂靜。

02

另一個被遺忘的世界

一個冬日里,有個名叫讓的面包師雙手抱著自己的兒子。塞耶河上結了冰。1593年3月14日,洗禮堂周圍站著讓·德·拉圖爾、他的妻子西比爾· 莫利安、面包師的孫女、維克磨坊主的妻子,還有縫紉用品商。有七個孩子。喬治·德·拉圖爾是第二個。他們生活在塞耶河畔一座靠著教堂的小房子里。這個家里主要講法語,也講一點德語。

我們不知道他都跟誰學過藝,也不知道他游歷過哪里。

他跟弗朗索瓦·庫普蘭、皮埃爾·尼古拉、雅克·埃斯普利一樣,很快就被遺忘了。

喬治· 德· 拉圖爾的畫沒有確定的題目。除了本子上有一頁標注了:《圣亞列克西斯之像》。 是查爾斯· 斯特林提議把喬治·德·拉圖爾的兩幅畫分別稱作《油燈前的抹大拉》和《照鏡子的抹大拉》。 保羅·雅莫評價了《照鏡子的抹大拉》,指出這幅畫大膽地使用了大面積的黑色, 這占據了畫面的整個下半部。光亮只集中在至高處,集中在臉龐、胸脯、躊躇的手和修長的手指上,手指輕輕觸碰著死人頭顱,在摸索中努力辨認。

這顆頭顱遮住了光線。

火舌在這個身上附著七個魔鬼的女人的氣息中輕輕搖曳,她在一顆空空的頭顱前嘆息,而這顆頭顱是我們思想的宿命。

保羅·雅莫對《油燈前的抹大拉》的構思提出了異議,認為光線應該打在抹大拉的雙腿上。“這雙裸露的腿并不讓人覺得幸福。”的確,這雙腿既不性感也沒有魅力,卻局促、瘦削、怪異、淳樸。雅克·埃斯普利寫道,謙虛是一種“被美化的吝嗇”。這是一種“節儉的奢華”。這幅畫安安靜靜的,普通的物體在其中使勁變得再普通不過。喬治·德·拉圖爾想把傳統的金色卷曲披發換成光滑的黑色長發。懺悔者通常會掉落的眼淚沒有流淌在她的臉頰上。這不是一位后悔的維納斯,而是一個莊重的女人,她的身體感受過歡愉,此刻她在思考。這個誘惑者不再看我們——我們,男人們,也沒有直接去看死者的頭顱。她在看鏡像。她的鏡像不是她的影像。整個面龐都是死亡的洞穴。另一個世界在那里,在鏡子的黑暗之水里,這鏡子被勾勒出來,像是通往另一個世界的大門。

抹大拉期待看到自己的鼻子和眼睛,可那里是亡者的世界,還有亡者世界里的寂靜。

03

“他們不知道微光照亮了自己“

喬治·德·拉圖爾畫的所有人物都是靜止不動的,一部分在自身所處的暗夜里,一部分被微光照亮。他們出現在暗處,被一段微光觸碰,保持著一種懸在半空的莫名姿勢。這些身體俯視著,獲得了偶像般的身高。他們披著的衣物材質和色彩極為有限,突出了他們的形象。建構這些畫面和占據畫面的身體,就是在造一個構架,或是一間閣樓、一處洞窟、一眼墓穴,它們主動去貼近畫面的邊緣。大片渾然一體的均勻色調分布在畫面上。夜色籠罩著人與物,那姿態靜止不動,近乎僵硬,像是要變成幾何圖案。

這不同尋常的單色是因為有那道微光。

最謙卑的身體變成了紀念雕像,讓人想起眾神的模樣。細節死去了:被死亡的下頜與陰影吞噬。一切都變得越來越莊重,一切都變得越來越單一。夜色讓我們簡單起來。寂靜和時光在采集著什么。

唯一的光源統一了畫面。

不能說是蠟燭在看,其實是它讓自身得以展現的地方變得可見。

無法假定蠟燭照亮的那些人物知道自己能被看見。他們沒有去看光亮,沒有去看自己,也沒有去看物體。在喬治·德·拉圖爾的畫里,光亮在身體不知情的情況下展現出自己在展現事物。人們撞見他們在恍惚;撞見他們在驚愕,或者在失眠,或許是因為疲倦;撞見他們在專心致志地用指甲碾壓一只跳蚤或者一只虱子;撞見他們吹火苗的那一刻,或是吹煙嘴的那一刻,或是吹指間麥稈的那一刻。

他們沒有跟看著自己的人交流。

他們沒有去看照亮自己的微光,不知道微光照亮了自己。有一種存在吸引著他們。他們并不與我們的生命同在。當我們是他人,當我們不再出場時,他們就會是我們的生命;當我們脫去衣衫想躺下時,一種空洞的夢幻、一種自我的回歸在我們身上阻止了我們。

我們看到睡去的這個人是被愛著的。

我們有時候會感到孤獨突然在呼喚。甚至愛情生活也會突如其來地帶來對孤獨的渴望, 迅猛而令人惶恐。

想重回獨處,想當無人在側時做些姿勢。想讓面部放松、摘下面孔。說真的,有時只是想泡個澡或者剪個指甲。這一兩個小時間的想法是在垂涎隱居生活。想在寂靜中滌蕩心靈。在寂靜中跟自己低聲私語,說自己的懶惰、恐懼和空虛,像個老小孩一樣用肥皂清洗自己。

04

法國作家筆下的拉圖爾

繪畫與文學總是交融,拉圖爾的作品也出現在了一些法國作家的筆下,不過每個作家的時代和心境都不同,對其畫作的闡釋也相互有別。

與拉圖爾同時代的思想家布萊士·帕斯卡(Blaise Pascal)在著作《思想錄》(Pensées)中寫道:“繪畫真可謂自負虛榮,利用相似的特點讓本來并不起眼的物品得到了贊美。”有學者認為,這句話的靈感來自拉圖爾的《手搖弦琴演奏者》,也有學者將拉圖爾繪畫中的哲學思想與帕斯卡的思想進行比較。

1837年,司湯達參觀南特博物館時看到了《手搖弦琴演奏者》,在《旅行回憶錄》(Mémoires d’un touritste)中說這幅畫“丑陋至極,非常可怕”,不過也稱贊說“并非一無是處,色調巧妙,情感真實”。

二十世紀三十年代,勒內·夏爾(René Char)在巴黎橘園美術館的“法國十七世紀現實主義畫家”展覽上看到了拉圖爾的畫作,當即為之傾倒。夏爾寫有若干篇關于拉圖爾畫作的文章,其中一篇關于《被妻子嘲弄的約伯》,收于《睡神散頁》(Feuillets d’Hypnos),作者說自己在書房里掛上了這幅畫的復制品,在第二次世界大戰的背景中思考這幅畫的意義,認為拉圖爾畫出了“希特勒式的黑暗”。在《憤怒與神秘》(Fureur et mystère)中,夏爾致敬了《油燈前的抹大拉》。還有一篇收于《遺失的赤裸》(Le Nu perdu),題名為《喬治·德·拉圖爾的精準》(《Justesse de Georges de La Tour》),提到了畫作《作弊者》(《Le tricheur》)和《手搖弦琴演奏者》。

安德烈·馬爾羅(André Malraux)在1937年出版的《希望》(L’Espoir)中說:“拉圖爾從不動來動去的。在那個瘋狂的年代,他無視行動。都沒有去想他是否能夠很好地代表那個年代——他光芒四射。”而在《寂靜之聲》(Les Voix du silence)里,馬爾羅再次盛贊了拉圖爾。

文字丨選自《喬治·德·拉圖爾》,[法]帕斯卡·基尼亞爾 著, 王明睿 譯,南京:南京大學出版社,2025-03

圖片丨《喬治·德·拉圖爾》內頁插圖

編輯丨mia

原標題:《拉圖爾,文藝復興時期最后的天才》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 巴基斯坦被断水

- 外交部回应美称中美仍在谈判

- 全国贸易摩擦应对工作会议召开

- 业绩持续分化 人形机器人成汽车零部件行业“新风口”

- 华宝证券:去年股票ETF规模增长近100%,为市场注入流动性活水

- 中国的一部传统儿童启蒙读物,第一句是“人之初”

- 上海的一所985高等学府,是中国的“建筑老八校”之一

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司