- +11

關注被時代遺忘的小人物丨對話《沙塵暴》編劇趙冬苓

原創(chuàng) GuDuo骨朵編輯部 骨朵網絡影視

文|李蛋

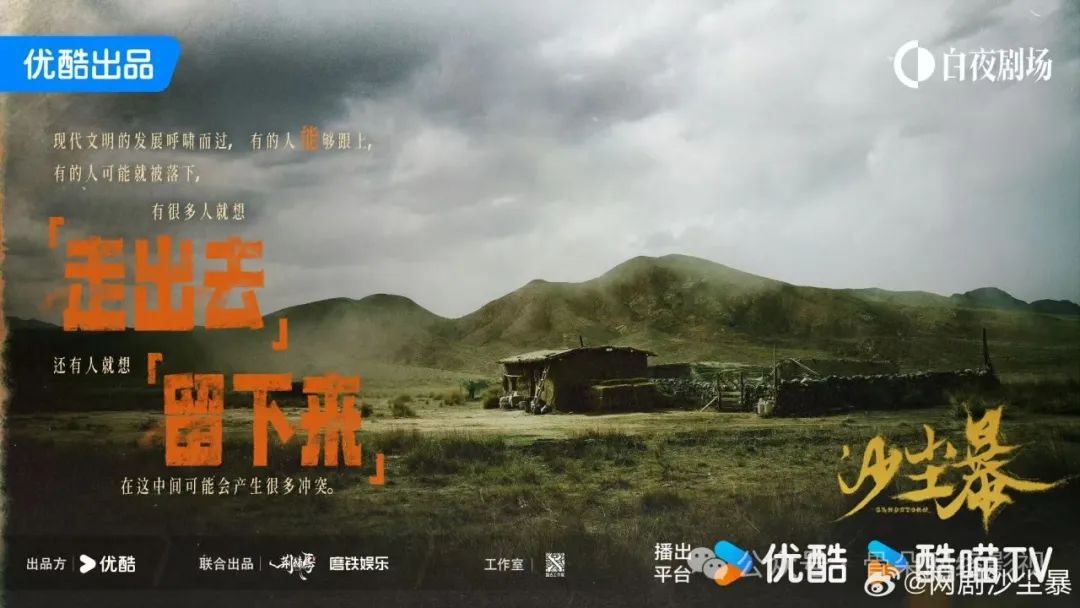

2025年3月,編劇趙冬苓帶著她的首部懸疑短劇《沙塵暴》闖入觀眾視野。這部僅12集的劇集,以“鍋爐藏尸案”為引,勾連起西北小城中一群被時代拋下者的命運。開播兩周后,#沙塵暴豆瓣開分8.1分#登上熱搜,拿下了今年國產懸疑劇的最高分。

觀眾驚嘆于劇中對人性深淵的凝視,當然也意外于趙冬苓的成功轉型。這位以《紅高粱》《警察榮譽》等現實主義作品聞名的編劇,為何一頭扎進了懸疑迷霧?

“其實我對懸疑題材的興趣由來已久。”趙冬苓告訴骨朵,她自己就是個重度懸疑迷,早期熱衷阿瑟·柯南·道爾、阿加莎·克里斯蒂等著名偵探小說家的小說,后來又愛上了日本推理小說。只不過,直到網絡平臺打破電視臺黃金檔的題材枷鎖,她才有機會在懸疑劇集的創(chuàng)作上施展拳腳。

而歷經三年打磨的《沙塵暴》,最終將鏡頭對準現代化進程中被遺忘的西北。警察陳江河的落寞背影、劉盈盈的絕望黑化、孫彩云的狡黠求生、王良的可悲可嘆,共同編織出一張人性與時代的網。

這部劇里藏著趙冬苓對創(chuàng)作的“反叛”。當國產劇沉迷于歌頌潮頭時,《沙塵暴》選擇撕開西北風沙下的傷疤。這里沒有英雄,只有一群拼命掙扎的普通人。

推理是面鏡子,照見懸疑的魅力

《沙塵暴》的起點是一具尸體從鍋爐中掉落,自此揭開西北小城塵封多年的秘密。這個靈感源自最高檢的一個真實案件,但是趙冬苓刻意淡化了劇情與該案件的關系,只取材了最驚悚的“鍋爐藏尸”元素。

“真實案件只是引子,我想寫的一直是案件背后那些活人,那些被資源枯竭、現代化浪潮碾碎的人。確立了這個主題以后,我再把這個故事的場景設置在了一個西北邊陲小城里。”

劇中虛構的庫魯縣,曾是因礦而興的富庶之地,但是隨著過渡開采,城市最后卻只剩下了漫天的風沙、破敗的廠房和無法離開的人。而又是在這樣一個頹敗的城市里,兩起“鍋爐藏尸案”接連打破了平靜的生活,那些無法離開的人的故事,也都變得復雜了起來。

“我去年還在跟相關人士討論,為什么現在破案過程沒什么意思了。因為現代科技的快速發(fā)展,警察手里幾乎沒有破不了的案件,包括法醫(yī)有時候都很‘失落’,他們尸檢結果還沒出來,警方已經在技術手段的幫助下抓到兇手了。”

但是,懸疑的魅力也并非只能依靠純粹的硬核推理,在趙冬苓看來,懸疑劇還可以深度探究“犯罪因果”。因此她將《沙塵暴》的敘事重點放在了熟人關系的架構上,突出警察對兇手殺人動機的推理,并一步步解開案中之人的痛苦。

“我看到有觀眾說《沙塵暴》存在BUG,質疑兇手為什么還要把第二具尸體放進鍋爐,為什么不把尸體運到沙漠里,那樣就不容易被發(fā)現了。可是大家可能忘了,第二起案件案發(fā)的時候,已經有了監(jiān)控,一旦兇手把尸體運出工廠,反而會讓警方迅速破案,導致整個故事不合邏輯。”

與此同時,為了增加劇中推理的戲劇性,趙冬苓還為《沙塵暴》設計了兩條對照的破案邏輯,分別是依賴熟人法則的老警察陳江河和依賴證據鏈的刑警羅英瑋。

這種戲劇沖突在前兩集就達到了高潮,比如,陳江河請羅英瑋吃羊肉粉,羅英瑋一口沒動。后來,他們兩人的破案邏輯逐漸對調,輪到羅英瑋開始堅信:誰與死者有情感勾連,誰就有作案動機。

提到劇中警察形象的創(chuàng)作,趙冬苓也直言,罪犯自帶戲劇張力,警察時常淪為“工具人”,這是當前懸疑劇的困境之一。曾經有位經常演警察的演員,在看完《沙塵暴》劇本后很感興趣,但相較于陳江華,這位演員想演王良。

“陳江河是一個落寞的、落魄的警察,其實不太討喜。之所以觀眾現在對這個角色異常肯定,我覺得段奕宏居功至偉。他把陳江河的人物細節(jié)一點點摳出來放到了自己的身上,讓觀眾真的能代入角色,可見他為這部戲下了多少功夫。”

群像之下,每個配角都是一把刀

短短12集《沙塵暴》被“塞下”了十多個人物,且每個人物都背負著隱秘的悲劇。對此,趙冬苓向骨朵坦言,她的確愛寫群像戲,因為群像能夠精煉的將一座小城的面貌塑造出來。即使某個人物的出場時間只有幾分鐘,實則也代表了小城的一部分悲劇感和命運感。

“這部劇剛拍完,拿到平臺內部審核的時候,就有很多看過片的女孩在劇中找到了自己心儀的女性角色。比如孫彩云,我寫她的時候根本沒有想過我是在寫一個大女主,但是大家都非常喜歡這個角色,黃小蕾和我也都非常喜歡這個角色。”

盡管這是一個次要人物,但是《沙塵暴》整個故事,可以說都是因這樣一個愛錢、愛自由,還有著極強生存能力的女性而起。

還有劉盈盈,從被當作犧牲品到黑化,再到對原生家庭徹底失望,她身上爆發(fā)出的力量看哭了不少觀眾。與許多黑化的女性角色不同,劉盈盈不是一個睚眥必報的人,只是被逼到底了,忍無可忍后才不得不狠。最初,趙冬苓甚至寫她是劉三成的親生女兒,后來才改成了養(yǎng)女。

“我覺得傳統(tǒng)敘事里的女性角色,真的需要常寫常新。而且創(chuàng)作不該只關注到人類的快樂,也要關注心靈的痛苦,關注被遺忘的少數人。然而,這一點在我們目前的影視創(chuàng)作中依舊有所缺乏。就像很多觀眾愛看《黑暗榮耀》《魷魚游戲》等描摹人性的韓劇,我們也應該嘗試去寫這類現實性的東西,不應該因噎廢食。”

于是在《沙塵暴》中,趙冬苓嘗試著用一座小城濃縮了城鄉(xiāng)割裂、資源分配、性別暴力等現實問題。同時,她在對現實元素進行藝術加工的時候,避免追求過渡獵奇,只扎根現實生活。

“我之前寫的那部《以法之名》里,也涉及到一些原型案件。當時我就想過,寫這些案件是為了什么?如果只是想要通過其中的怪力亂神討好觀眾、博觀眾眼球,那就是在獵奇。如果我讓故事從現實生活中來,從自己的人生閱歷中來,那就不存在獵奇這回事。”

趙冬苓還以《沙塵暴》中幾位女性角色舉例。王良的母親琴的身世、劉盈盈的不幸,實際上都是部分女性真實遭遇的切面。這些人物身上的一切悲劇都映照在現實當中,是每天都在發(fā)生的故事。所以觀眾看到她們就會聯(lián)想到現實。

“我過去寫東西是帶有一些輕喜風格,《沙塵暴》想要有這種感覺,也只能在孫彩云和關喬這對活寶身上找了。唉,怎么說呢,我寫這部劇的時候也感受到了這個故事令人窒息,好像容不得我在里面尋找那種淡化沉重的幽默了。”

“頑固”的編劇不懼怕來自市場的凝視

趙冬苓是業(yè)內罕見的“快槍手”,曾經17天寫完了《沂蒙》劇本、在飛機上創(chuàng)作完成《紅高粱》劇本,而這部《沙塵暴》卻讓她耗了三年。

“我這三年不是只在寫《沙塵暴》,過程中寫一寫、放一放,也陸續(xù)在寫其他東西。不過,《沙塵暴》的創(chuàng)作方法確實與我從前的創(chuàng)作方法有很大不同。從前,我都是先做大量采訪,在采訪中找到有趣的人物或者有意思的事情,再組織人物關系、編故事。

《沙塵暴》卻是從‘鍋爐里掉下來一具尸體’的畫面開始的,然后我再反推故事。其中最讓我感到艱難的是,我到底要在這個故事里寫出一個什么樣的主題。”

最終如觀眾所見,《沙塵暴》的落點定在了“被時代拋下的人”上。為此,這部劇或許看起來不那么挺立潮頭,也不夠“先進”,可是無疑飽含了對人性的關懷。

劇播之后,趙冬苓看到有觀眾評價《沙塵暴》具有文學性,她非常驚喜和高興。因為她認為藝術的主要任務離不開撫慰人民的心靈,表現人民的痛苦,《沙塵暴》的文學性其實正體現在對“主要任務”的詮釋。

“我前幾天去成都參加了一個論壇,當時有人提出,影視創(chuàng)作需要向觀眾提供情緒價值。我不是特別贊同這個觀點,所謂提供情緒價值不就是逗你樂嗎。觀眾有不同的審美需求,除了單純的哈哈一樂,他們也想要沉浸到劇集里去體驗一段人生。”

《沙塵暴》在體量上靠攏了微短劇,但是趙冬苓沒有在這部劇中放棄探索更加深度的情緒表達。就像她沒有想過自己將來是否會去創(chuàng)作一部真正意義上的微短劇。

作為以寫人物見長的編劇,趙冬苓明白她筆下的人物需要一定的成長空間,而目前的微短劇創(chuàng)作看中故事的強情節(jié)、強套路。又如事實證明,《沙塵暴》這類聚焦人性的故事依舊可以贏得不少觀眾的認可與稱贊,豆瓣8.1分僅僅是這部劇優(yōu)秀口碑的表現之一。

“我始終傾向于個人表達優(yōu)先市場需求。當然,我會考慮市場和觀眾的訴求,但是不會一味的討好他們,不然這些‘討好’一定會讓你成為一個爛編劇。編劇需要有自己的堅持,這樣才能脫穎而出。總有人懷疑我有團隊,團隊怎么可能寫出具有個人風格的劇本呢?”

原標題:《關注被時代遺忘的小人物丨對話《沙塵暴》編劇趙冬苓》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司