- +1

行龍談《退想齋日記》和末世舉人劉大鵬

行龍(章靜 繪)

內地士紳劉大鵬自1891年至1942年持續五十一年撰寫的“退想齋日記”,上世紀由學者在田野工作中發現,后輾轉入藏山西省圖書館,具有極高的史料價值。1992年,山西大學喬志強教授帶領研究生團隊整理出版了近五十萬字的《退想齋日記》標注本,受到海內外學界廣泛關注,成為研究熱點。2024年,山西省圖書館館藏稿本《退想齋日記》全本由三晉出版社影印出版,共計二十八冊。作為喬志強教授的弟子、最早參與日記整理工作的學者之一,山西大學中國社會史研究中心榮譽主任、博士生導師行龍教授在通讀稿本日記縮微膠卷的基礎上展開研究,其"知人論世"的學術成果匯集為《末世舉人劉大鵬》一書近日出版,書中對劉大鵬及其日記的解讀,為理解時代變遷中的中國社會與近代中國知識分子提供了新的視角。行龍教授近日接受了《上海書評》的采訪,分享閱讀《退想齋日記》的心得,以及寫作《末世舉人劉大鵬》的心路歷程。

《末世舉人劉大鵬》,行龍著,三晉出版社/山西古籍出版社,2025年1月出版,326頁,66.00元

劉大鵬(1857-1942),字友風,號臥虎山人、夢醒子,山西省太原縣(今太原市晉源區)赤橋村人。他于1878年考取秀才,1881年進太原縣桐封書院,次年又到省城太原的崇修書院讀書,1894年中舉人,于1895、1898、1903年三次參加會試,均未中試,隨后即歸鄉里。寫日記是劉大鵬35歲以后日常生活中的重要功課。

您是最早參與抄錄《退想齋日記》的學者之一,能否談談當年所見原始稿本的形態?包括裝訂方式、保存狀況,以及它與如今山西省圖書館藏本的不同之處?

行龍:我最早接觸劉大鵬的日記,是在1982年研究生一年級時候,導師喬志強先生囑我到山西省圖書館抄錄劉大鵬《乙未公車日記》和《橋梓公車日記》。兩部日記抄錄完畢后,喬先生又安排我和同窗徐永志及下一屆兩名研究生抄錄《退想齋日記》“社會史資料”部分。《日記》體量很大,直到1985年四五月間,仍有近半數未能抄錄。是年暑期,我又請到歷史系高年級三位同學繼續抄錄,事遂告終。抄錄總計字數在八十萬字以上。當然,我抄錄的字數是最多的。

省圖舊館在市中心文淵巷,距地處南郊的山西大學十里以外,我們每天騎著自行車(我是一輛飛鴿牌的二八自行車),帶著幾沓十六開三百格的普通稿紙前往省圖抄錄。中午在附近隨便吃點什么,再從不收門票的迎澤公園西小門進去閑逛一會,不到下午開館時間便又等候在圖書館門口的臺階上。每天幾乎能抄寫萬把字,那真是一種求學時代的辛勞與快樂。很有意思的是,喬志強先生當時擔任歷史系主任,也許他的學生太多,也許是他的口音所致,他在給省圖書館古籍部主任池秀云的介紹信中,把我的名字寫成了“新龍”二字。好在池老師也是他早年的學生,微微一笑而過。

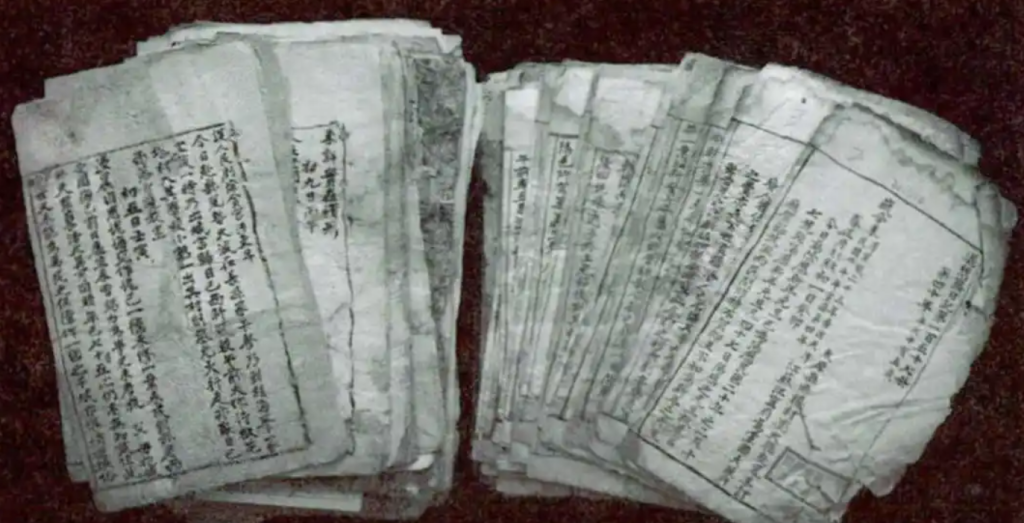

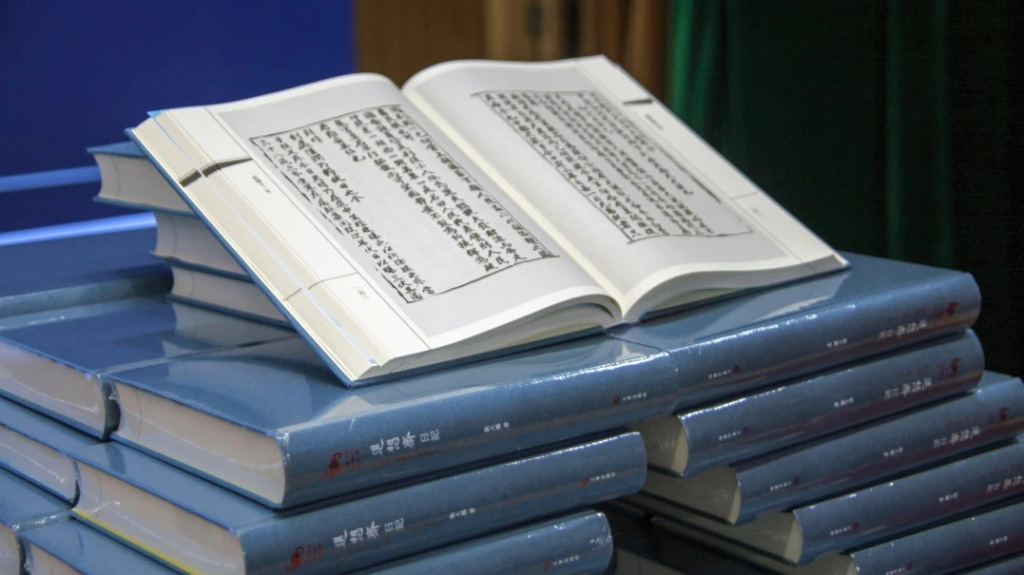

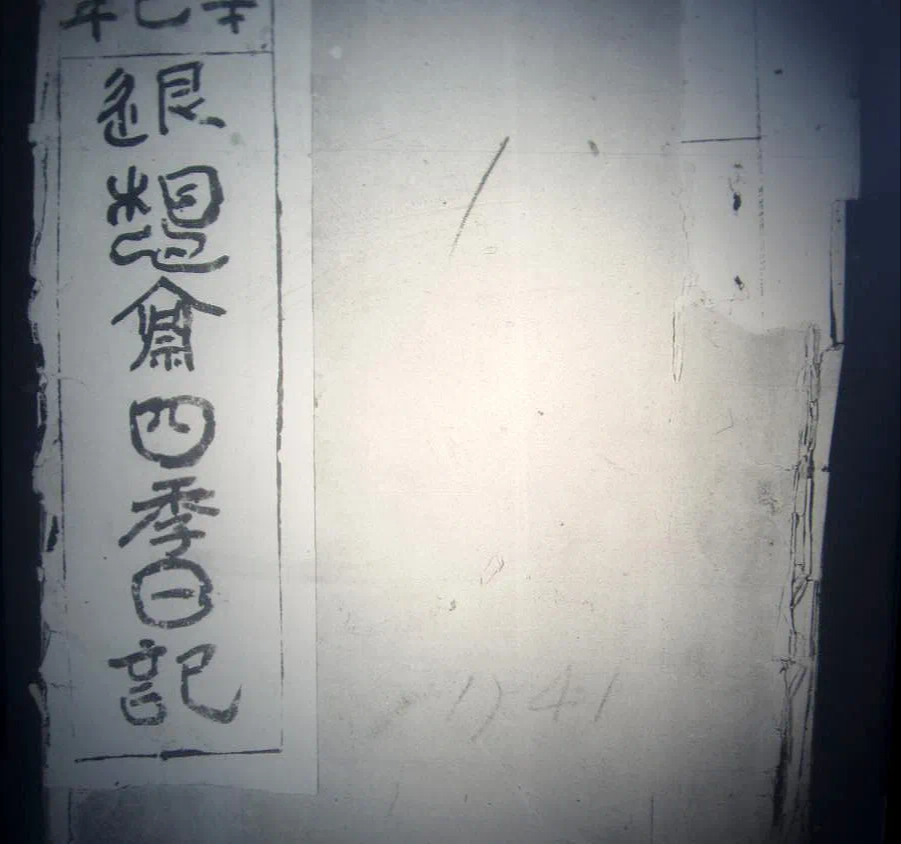

我們在省圖抄錄的《退想齋日記》,是未經修復整理的原稿。猶記四十年前抄錄《日記》時,池秀云老師每天抱來幾摞子《日記》放在長長的堂桌一側,然后發給我們每人一冊,一冊抄完再發一冊,拿到手上的就是不厚的每季一冊。麻繩、紙捻、棉線甚至漿糊皆有用以裝訂者。紙張有些破損和脫落,有些硬皮紙裝訂的封面也有脫落或不完整者。關于修復前的日記形態,省圖主持《日記》修復的邢雅梅在《〈退想齋日記〉修復保護述略》(《古籍保護研究(第十輯)》,大象出版社,2023年)寫道:“全套書43冊,主要的病害有酸化、絮化、脆化、粘連、霉蝕、殘缺、鼠嚙、洇色、灰塵附著、污漬、褶皺、蟲蛀、燼毀、字跡缺損、折痕、斷裂、水漬等,基本涵蓋了古籍破損的全部類型。由于病害復雜,紙張強度嚴重降低,很多書頁糟朽,出現破碎、掉渣現象,天頭、地腳破損成鋸齒狀,加之大部分書頁雙面有字,對修復過程構成很大的困難。”不過,這里的四十三冊,只是后來省圖的“財產登記號”,絕非劉大鵬手訂的每季一冊的二百零三冊。

修復前的《退想齋日記》手稿為散頁

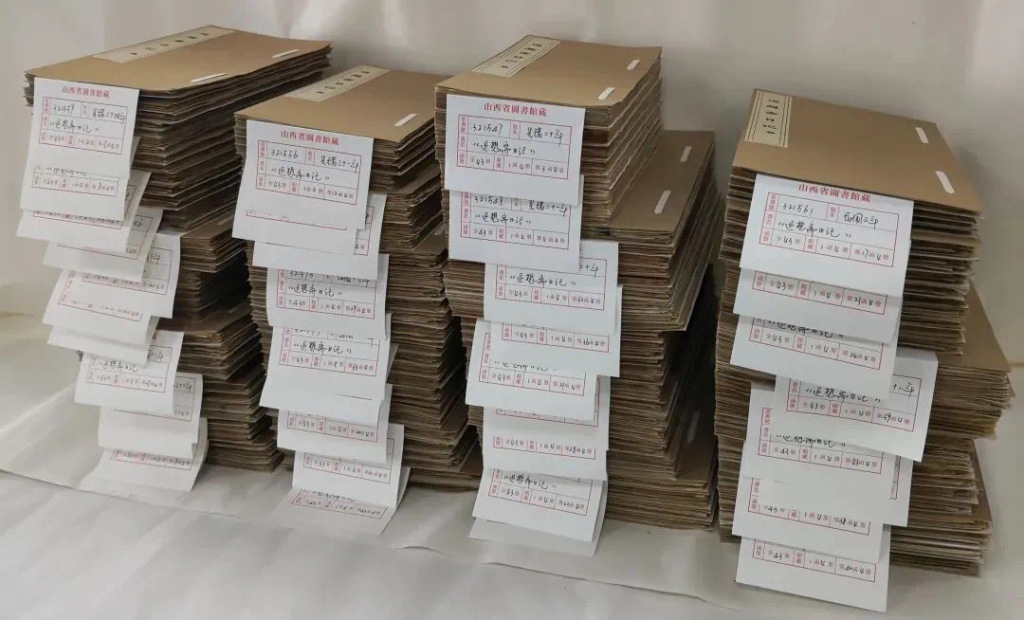

山西省圖書館藏《退想齋日記》

經過山西省圖書館古籍修復部同志們兩年的專業化修復工作,三晉出版社在此基礎上全部影印出版,《退想齋日記》方得以全新的面貌問世。從這次影印本的日記來看,基本遵循和保持了歷史原貌,除了一些脫頁和破損之處,在修復過程中無法還原和辨認之外,大部分的內容都尊重歷史的客觀性,如實地呈現給讀者,這是非常難得的。

另外值得一說的是,1980年代初,我們抄錄日記的時候,社會史研究剛剛在國內興起,方興未艾。當時學者們的觀念尚未擺脫革命史的宏大敘事,對于近代史的理解還停留在“三大高潮、十大事件”階段,對于社會史這樣的新興學科,大家還多是在討論它的學科定位、研究范式等問題,更不要說我們作為研究生,腦子里對于“社會史”的概念還是比較模糊的,在抄錄劉大鵬日記中“社會史資料”的過程中,我們完全是根據對“社會史”的粗淺理解進行選擇和摘抄的。喬先生根據我們抄錄的日記,進一步精簡刪節,出版了近五十萬字的標注本《退想齋日記》。現在看來,這部標注本日記中的“社會史資料”仍有很多的缺漏和遺憾,但它代表了那一代社會史學者,搜集整理社會史資料,開展近代社會史研究的初步探索和嘗試。我對老師前瞻性的學術眼光極為敬佩。

影印出版的稿本《退想齋日記》由山西省圖書館藏、三晉出版社出版

2024年影印出版的《退想齋日記》稿本比1992年五十萬字的標注本內容更加完整,您曾指出全稿當在五百萬字以上。您認為稿本新增內容最具價值的部分是什么?1900年、1911年等關鍵年份的散佚,又帶來了哪些研究上的遺憾?

行龍:在我看來,標注本的日記雖然是節選,但呈現的內容也是比較豐富和多彩的,這也是為什么像羅志田、關曉紅、沈艾娣(Henrietta Harrison)等國內外著名學者會利用這部日記進行研究的主要原因。當然,在閱讀完稿本后,就能感到其內容比標注本要全面、翔實和完整得多,對于細致呈現劉大鵬個人一生的歷程,展示近代社會歷史變遷的過程具有重要的文獻價值。從這個意義來說,《退想齋日記》稿本的影印出版本身就具有重要學術價值和重大的學術意義。至于您說的稿本中的內容哪些資料最有價值,我認為這是一個見仁見智的問題,我相信不同學科的學者都能從自己的學科本位和關注出發,在《退想齋日記》中找到他們感興趣的史料,撰寫出色的文章和論著。當然,我還是希望學者們尤其期待青年學者們,能夠通讀整部日記,做出扎實和精彩的研究成果。

1990年山西人民出版社和2020年北京師范大學出版社標注本《退想齋日記》書影

從我個人的閱讀經驗來看,前后貫通地通讀研究稿本,并沒有什么重要不重要,諸如劉大鵬的修身自省、科考經歷、塾師經歷、經營煤窯經歷、夷夏觀、國家觀;《日記》中反映的地方治理、民教沖突、地方傳統、教育變革、信息接收;乃至家庭、子女、婚姻、交游等等等等,都有其研究價值,就看研究者提出的問題是什么,從怎樣的視角研究怎樣的問題。重要的是要通讀,甚至參照劉氏其他著述和多方材料去通讀,“知人論世”地去理解劉氏和那個時代。

關于散佚和缺失的日記,比如義和團運動爆發的1900年、辛亥革命爆發的1911年日記的缺失,讓我們對理解義和團運動和辛亥革命缺少了一些直接的史料,這不能不說是一個巨大的缺憾。至于日記散佚的原因,可能是在輾轉流傳過程中的丟失,抑或可能是劉家的親人在交接過程中為了避免不必要的麻煩而抽離。當然,對于歷史學家來說,文獻的缺失是經常難以避免的缺憾。但好的歷史學家,可以通過零碎片段的史料,觀察整體的歷史形態和意義,我在十多年前的一篇論文中曾講到,我們不用擔心社會史研究的“碎片化”,怕的是碎而不化,碎而不精,碎而不通。在我看來,即使再完整的史料,也不等同于總體的歷史,更不等同于好的整體史研究。“區域社會史研究并不必然會帶來‘碎片化’,只要研究者能夠將‘總體史的眼光’始終作為一種學術自覺,敏銳地提煉‘問題意識’,重視‘長時段’研究,注重多學科的交叉融合,即使再細小的區域研究也不會是‘碎片化’的”(《克服“碎片化” 回歸總體史》,見《近代史研究》2012年第4期)。我們無法苛責史料的完整無缺,但我們可以用總體史的眼光去解讀歷史資料,開展整體史的研究。

晚清民國涌現了大量的士紳日記,曾國藩、王闿運、李慈銘等人都有篇幅甚大的日記存世,能否從“晚清以來的日記傳統”這一角度談談劉大鵬的《退想齋日記》?他們為什么寫日記、日記寫給誰看?具體到劉大鵬,他早年和晚年的日記有沒有變化?

行龍:日記傳統這個角度很有意思,按照一般的說法,日記起源于唐代,而道咸以降的清中后期則是日記的鼎盛時期,《曾國藩日記》是其中的代表。近些年來,正式出版刊行的日記很多,但多以政治人物或著名學者為主,鮮少普通文人的日記,《退想齋日記》是為數不多的普通文人日記之一。羅志田教授在參照標注本《日記》的相關研究后早已指出,若將全稿重排再版“無疑會對中國近代史的研究作出無可替代的貢獻”。也有學者指出,近現代日記已出版上千種,除《蔣介石日記》外,劉氏及其日記的研究最為活躍。從社會史研究的角度講,《日記》及劉大鵬的相關研究,是“自上而下”與“自下而上”相結合的很好文本。

至于劉大鵬為什么寫日記,寫給誰看,這里就不得不提文人士大夫們寫日記的初衷。比如曾國藩開始寫日記的習慣,是受到他的師友倭仁的督促與影響,他們相互閱看對方的日記,彼此進行批點,以此來砥礪學問與心性。劉大鵬從三十余歲開始撰寫日記,他以曾國藩為楷模,利用日記來做儒學的修身工夫。光緒十八年三月十四日的日記中,劉大鵬工整地抄錄了《曾文正公課程》,其中就有“寫日記:須端楷,凡日間過惡,身過、心過、口過皆記出,終身不間斷”的記載。劉大鵬終其一生,都在踐行曾文正公的日記課程,在五十余年的時光中,每天堅持寫日記,直到生命結束前五天。劉大鵬的日記是隨身攜帶,隨時隨地進行記錄的,有一個細節是光緒十九年四月,他去集市趕集,把裝有日記的包裹遺忘在貨攤上,所幸得以尋回。從早期日記的寫作來看,劉氏的寫作動機和動力,與好友的鼓勵和支持密不可分。比如光緒十九年二月,他的好友太谷東里村的喬穆卿就曾來信勉勵他寫日記,不可間斷。日記有私密性,也有一定的社交性,他會向至交好友出示日記,請他們閱覽點評。像光緒十九年八月,他就把日記給同居的好友苗應昌閱看,并得到了苗氏的贈詩。劉大鵬早期的日記寫作甚至有出版的動機,光緒二十年八月的日記中,收錄了好友“杜壽山送余日記序”,杜言“待日記功成,亟為付梓,以公同好”,劉氏亦不以為忤。不過隨著科舉的廢除,時代的變遷,老友的凋零,記日記就純粹成為他的個人習慣和精神寄托,終身不輟。

劉大鵬寫日記是從三十六歲開始的,早年的日記關注個人的修身,即所謂的身家性命之學。他曾自擬五戒、七懲、十求、八本、十快樂、十二寶等持身立世的“準則”。早期《日記》也多有抄錄的對聯、格言、游記、贈友人詩書等內容。義和團后,劉氏認為中國進入到一個“亂世”,《日記》記載時事的內容明顯增多,他說這是“惟于日記冊中聊記慨嘆而已”。辛亥革命后,劉氏仍以“大清之人”自居,對新政權、新黨“弗禁口誅筆伐于暗處,若對他人亦惟危行言遜而已”,《日記》成為他感慨世局發泄不滿的出口。到了晚年,“積憤積恨,無處發泄,惟借吟詠以瀉一時之感慨,然雖筆之于冊,不敢為外人道也”。這個時期,每年每季《日記》的開篇,從中央政府到山西省政府、太原縣府,甚至到晉祠區政府、赤橋村公所,他都要列舉其“劣政”一一數落而過,憤懣之情溢于筆端。另外,后期的《日記》記其交往及家庭日常生活的內容越來越多,風雨雷電水旱災害的記載也與日俱增。《日記》形式和內容前后的變化,一定程度上是劉氏生活和心態變化的反映,也是相關研究一個很好的切口。

《退想齋日記》研究三十年來已成學界熱點,羅志田、沈艾娣、關曉紅、趙世瑜等學者均有重要成果。您如何看待這股學術風潮反映的社會變遷與學術發展?能否談談您與其他學者在研究視角上的對話?

行龍:傳統史學研究側重于政治事件和正史記錄,而社會史研究則是從區域社會和個人的細節刻畫中,去反映社會變遷。尤其日記作為個人私密性文獻,在呈現個人心理變化,反映時事變遷等方面均有不可替代的優勢,成為社會史和多學科學者普遍利用的資料。而從整體趨勢來看,學術界已不再滿足于點校本日記史料的零星利用,更希望通過日記文獻的整體閱讀,去做出更加扎實而深入的研究成果。而這個轉變的背后,體現出歷史研究者的研究理路,逐漸從專題性的“找資料”,開始向整體性的“讀文獻”轉變。這既是研究方法的轉變,也是研究理念的更新。從中國社會史研究四十年的發展歷程來看,大體而言,我們從復興時期的宏觀研究,到世紀之交的中觀研究,再到如今的微觀研究,研究的尺度有大有小,研究的方法更加多樣,相互激蕩,共同發展,這是一個更加拓展和深化的過程,也是一個令人欣喜的過程。歷史本來是豐富多彩的,歷史寫作也應該是多樣化的。研究并沒有絕對的宏觀與微觀之別,更沒有高下之分。微觀史研究只是歷史研究的一個角度,或曰一種方法,它并不能取代宏觀和中觀的研究。重要的就是我們通常所講的,微觀研究要有宏觀的視野與“整體史的追求”。

檢討之前的相關研究,首先必須肯定羅志田對劉大鵬日記的研究和利用,具有開拓性的貢獻。尤其他將劉大鵬作為內地士紳的定位,是很準確的。關曉紅將劉大鵬與其他士人的比較研究,深化了近代教育史及有關人物的比較研究。趙世瑜關于將《日記》作為劉氏的“生活史與心史”去讀的看法,也有一定的啟發意義。而沈艾娣利用《退想齋日記》對劉大鵬進行的較為全面的研究,所著《夢醒子:一位華北鄉居者的人生(1857-1942)》更成為海外學者了解中國近代歷史的重要書目,對于劉大鵬及其日記的研究走向世界具有重要的推介之功。

沈艾娣女士所作的研究和相關工作是要充分肯定的,她也是山西大學中國社會史研究中心特聘的海外客座教授。一位西方異國女士,只身來到山西做一個普通士人的研究,看文獻、跑田野、做口述(我曾委托我指導的一位研究生陪同她熟悉環境并做口述訪談),這種勤苦治學的精神是值得我們學習的。沈氏認為,對于讀者來說,她的著作“最有意義的貢獻在于它提供了一種微觀史的范例”。回過頭來看,我認為,對劉大鵬及其《日記》的研究,絕不能僅僅限于微觀史的研究,沈氏所著“對一些社會發展的宏觀大歷史顯然關注不夠”。另外,海外學者由于語言文化的差異與隔閡,日記閱讀得不夠全面,在研究過程中,難免會在史實上存在一些誤讀,造成一些誤解。比如劉大鵬是否是守舊之人,守舊的一面是有的,民國二十六年(1937)山西省政府主席趙戴文批準在赤橋、紙房間設立近代化的晉恒造紙廠,劉大鵬就進行了堅決抵制。但在現代化潮流面前,他也并沒有完全采取拒斥態度。比如他在中藥效果不明顯的時候,也并不拒絕用西藥治療。光緒二十四年(1898),他在北京第一次坐上火車后,還興奮地寫下了一首《火輪車中拈》“輪轉到處響咚咚,豈但木牛流馬同。頃刻飛行數百里,何殊破浪御長風”,極力夸贊火車的便捷與快速。至于劉大鵬是不是受近代化之苦的人,我想他的際遇肯定受到近代化的沖擊和影響,但就其現實處境來說,應該辯證地去看。在西風東漸的近代化過程中,深受苦難的人豈止是劉大鵬一家,相對于那些在災荒和戰亂中窮困潦倒妻離子散的家庭,他的處境相對而言是比較好的。即使在1938年淪陷時期生活異常困苦的時候,他的好友牛錫純、王景文也給了他錢糧的支持,渡過難關。因此,劉大鵬所受的苦難,是近代千千萬萬中國人所受苦難的縮影。近代化必然給個人和社會帶來一些陣痛,但社會總是一個向前發展的趨勢。劉大鵬的一生,從晚清的舉人到晚年的“苦難”,既要從中國近代社會的整體變遷和地方社會的諸方面變動去理解,又要設身處地地從個人和家庭的變動中去體驗,還是孟子的那句話,要“知人論世”。彼得·伯克在評論微觀史研究時曾講到,微觀史“是否有可能將微觀社會與宏觀社會、經驗與結構、面對面的關系與社會系統、地方與全球聯系起來?如果不認真對待這個問題,微觀史可能會成為一種逃避現實的方式,一種對支離破碎的世界的接受,而不是試圖去理解這個世界”(彼得·伯克主編,薛向君譯《歷史寫作的新視野》,北京大學出版社,2023年6月版)。這個提醒需要引起我們注意。

就稿本日記來說,其呈現的內容顯然要比點校本豐富和細致得多。僅舉一例,就是在研究劉大鵬塾師經歷的時候,大多只關注到他在太谷南席的塾師經歷,卻不知道在此之前,他在王郭村還有三年的塾師經歷。而在這三年期間,長子劉玠入泮,劉大鵬中舉。對劉氏及其家庭的影響至為深遠。這個細節的呈現,非閱讀全本日記是無法挖掘的。至于其他內容,在此就不再展開了。

同樣是劉大鵬,沈艾娣用“夢醒子”、您用“末世舉人”為書名,作為一種對劉大鵬的概括和定位。您想強調的是劉大鵬的哪些面向?您如何解讀他在面對科舉廢除、清朝覆滅、民國建立等重大歷史事件時的心態變化?劉大鵬在科舉廢除后,經歷了從士紳到農耕、煤礦經營者的身份轉變,您認為這種“亦農亦商”的生活如何反映了清末民初士紳階層的生存策略與身份危機?這種轉型對地方社會產生了哪些影響?

行龍:晚清已是中國封建社會的末世。《紅樓夢》描述賈府的敗落為“末世”,龔自珍認為那時已是“日之將夕,悲風驟至”的“衰世”。之后,末世、衰世、亂世都是那個時代出現頻率很高的詞語,也是時人對當時世勢的概括。劉大鵬中舉是在光緒二十年(1894),這是他的一個高光時刻。接著,他的長子劉玠在光緒二十八年(1902)中舉,一門兩舉人,赤橋的鄉老自發給他家送了一塊“父子登科”的牌匾。可以說,舉人是劉氏一生的身份與榮耀,并且在相當長的時間內,得到周邊的老百姓認可,人們對他十分尊敬、禮讓有加。縣府和民間一些重要的事務,他都活動其間,如參加許多地方事務的討論和實施、民間的婚喪嫁娶、糾紛調解等。縣長和縣府與他的互動一直維持到他離世之前。用“末世舉人”的作為書名,更能給人物一個直接定位,能夠更為切實地“知人論世”,也便于讀者直觀地了解劉大鵬。至于“夢醒子”只是劉大鵬眾多名號中的一個,他還用過“遁世翁”“自了漢”“再生”等許多名號,這些名號都是他不同時期不同心態的反映,在彰顯劉大鵬一生事跡方面,顯示度是略有不足的。

至于劉大鵬在面對科舉廢除、清朝覆滅、民國建立等重大歷史的心態,這些當然是劉氏研究中值得重視的。光緒三十一年(1905)八月二十三日,劉氏在《日記》中抄錄了朝廷廢除科舉的上諭,并留下了“聞者哄然,士皆喪氣”八個字,可見他對朝廷廢除科舉的失望。直到他的晚年,廢科舉興學堂一類教育改革,一直是他認為綱常全失,世局日亂的根源,這是一個前清舉人面對“數百年未有之變局”的失落心態和認知。辛亥鼎革后,他“稱年號仍系宣統,以予系大清之人,非民國之人也”。他將辛亥革命視之為“變亂”,大年初一迎神祭祖,“仍戴頂帽,不從叛逆之制”,孫中山是“逆首”,袁世凱是“逆臣”。民國初年的剪辮易服、司法改革、打倒神權、破除迷信他一概反對。而另一方面,他又當了太原縣的議長,參與了許多民初的地方事務,盡管時間都不是太長,但都是親力親為,這又是這位前清舉人在正統嬗遞后表現出的焦慮與欲望、妥協與抗爭的復雜心態和作為。將個體的劉大鵬置放于近代中國社會的大變局中進行審視,心態史的研究不可或缺。

辛亥革命后劉氏身份的轉變,尤其是廢科舉產生的社會影響,這方面羅志田教授的相關研究最值得關注。羅氏認為,廢科舉意味著“四民社會”的解體,而“辛亥前的廢科舉是后來政權鼎革的鋪墊,與此密切關聯的,就是一些趨新士人開始推動的‘去經典化’努力。社會上四民之首的士不復能產生,思想上規范人倫的經典開始失范,演化成了一個失去重心的時代”(見羅志田,《風雨雞鳴:變動時代的讀書人》,三聯書店,2019年版)。廢科舉的一紙詔書頒布不久,劉大鵬在九月三十日的日記中寫道:“所遇同人,皆言科考停止,驅年少者皆入學堂,授徒者帳不得設,生路將塞,如之奈何。”“士農工商曰:四民科考既停,則士已失其業矣。正供之外,前已加征,則農困倍深矣;競尚機器,以代人工,則百工仰屋而嗟矣;商部既設,商務多歸官辦,則商亦坐困矣。四民失業,此其時也。雖欲治安,夫豈能乎?思之大懼。”回到歷史場景來看,對于劉大鵬以及民眾來說,科舉的廢除、四民社會的解體,最大的沖擊就是對未來前途不確定性的恐懼和擔憂。

您研究的一大重點是“民間社會”,曾依據劉大鵬所著的《晉祠志》和《晉水志》來闡釋晉水流域的人口、生態、生產和傳說等民間現象,又利用《退想齋日記》考察了晉水流域的水利祭祀現象。您指出民國以來晉水流域大興煤炭開發是晉水斷流的重要原因,并最早提示了劉大鵬作為煤炭生意者的身份。能否談談這些研究如何幫助我們理解晉水流域的地方社會的運作機制及其與更大歷史進程的關聯?

行龍:對于社會史研究來說,“民間社會”是我們非常關注的研究對象。我曾在《山西何以失去曾經重要的地位》一書中指出“山西之長在煤,山西之短在水”,就晉水流域而言,這里豐富的水資源,造就了“北方江南”的沃野,晉祠水稻也是享有盛名,是皇家的貢米。而晉水背靠的西山一帶,煤炭資源十分豐富,開采歷史悠久,尤其近現代以來的機械化開采,是晉水地下水位下降的一個重要因素,最終導致晉水在上個世紀九十年代斷流,晉祠水稻的種植面積大為縮小。這個生態事件,提醒我們在從事區域社會史研究的時候,絕對不能忽視生態環境的影響。值得慶幸的是,二十一世紀以來,黨和政府非常重視生態環境的治理和保護,關停了西山眾多的小煤窯和下游的自流井,加大了植樹造林的力度。如今斷流數十年的難老泉水,再度復流,讓我們見證了生態文明建設取得的重要成果。

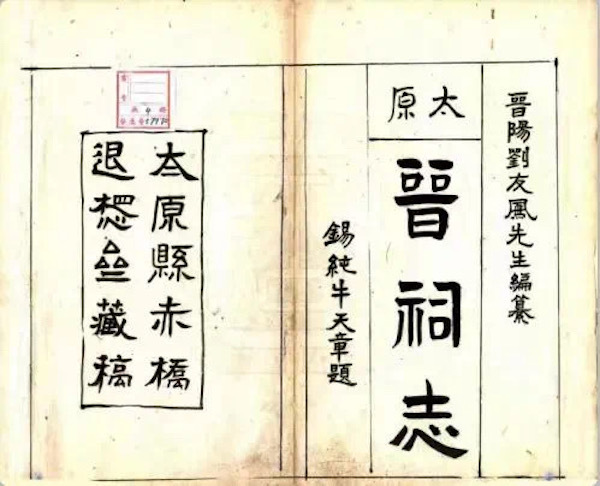

《晉祠志》

能否談談《退想齋日記》在災害史、日常生活史乃至個人情感史等領域的貢獻?

行龍:從我個人的閱讀體會來說,《退想齋日記》在災害史、日常生活史、抗戰史乃至個人情感史等方面,都是一個很好的研究文本。馬克思的唯物史觀,強調人民群眾是推動歷史前進的動力,然而這里的“人”絕不是抽象的人,而是鮮活的、有血有肉的人,而劉大鵬的《退想齋日記》就讓我們切實地站在一個平凡人的角度去理解災害、日常生活、抗戰歷史和個人情感等方面的歷史。近年來,這些專題史的研究都取得了一些成就,但從個體角度出發所作的研究確實是不夠的。這本小書的一個小小貢獻(如果還稱得上是貢獻),就是我試圖從個體的角度彌補有關研究的缺陷,倡導從具體人的角度出發看社會歷史的變遷。從具體的人的角度出發,“從‘地方’出發來看歷史,可以看到地方社會中非常細致的活動”(王汎森語),也會發現一些不同于傳統認識的新認知。作為一個晚清士人,劉大鵬有自己從實際的生活經驗出發對時代的體認。在劉氏眼中,科舉的廢除是徹底失去仕進機會的弊政;義和團運動是平民苦難的浩劫;辦新學派遣留學生是社會巨變的開始;辛亥革命是孫黃亂黨的篡權;袁世凱、蔣介石、閻錫山、趙戴文等人物,在他的筆下都是“負面的”。他是以儒家的一套來持身衡世的,也是站在民眾的角度評判時事的,他的《日記》是以自己的親身體驗寫出來的文字。日記中水旱災害的哀鴻遍野;煙毒賭博的殘害生靈;至親好友的生離死別;人生境遇的跌宕起伏;淪陷之下的茍且余生等等,讓我們看到了一個真實的人的歷史是如此的生動而鮮活。在這里,歷史不是如教科書一般的生硬死板,而是生動多樣豐富多彩的。在這里,我們也可以看出,劉大鵬并不是一個“鄉曲之士”,而是一個“天下之士”(羅志田語)。

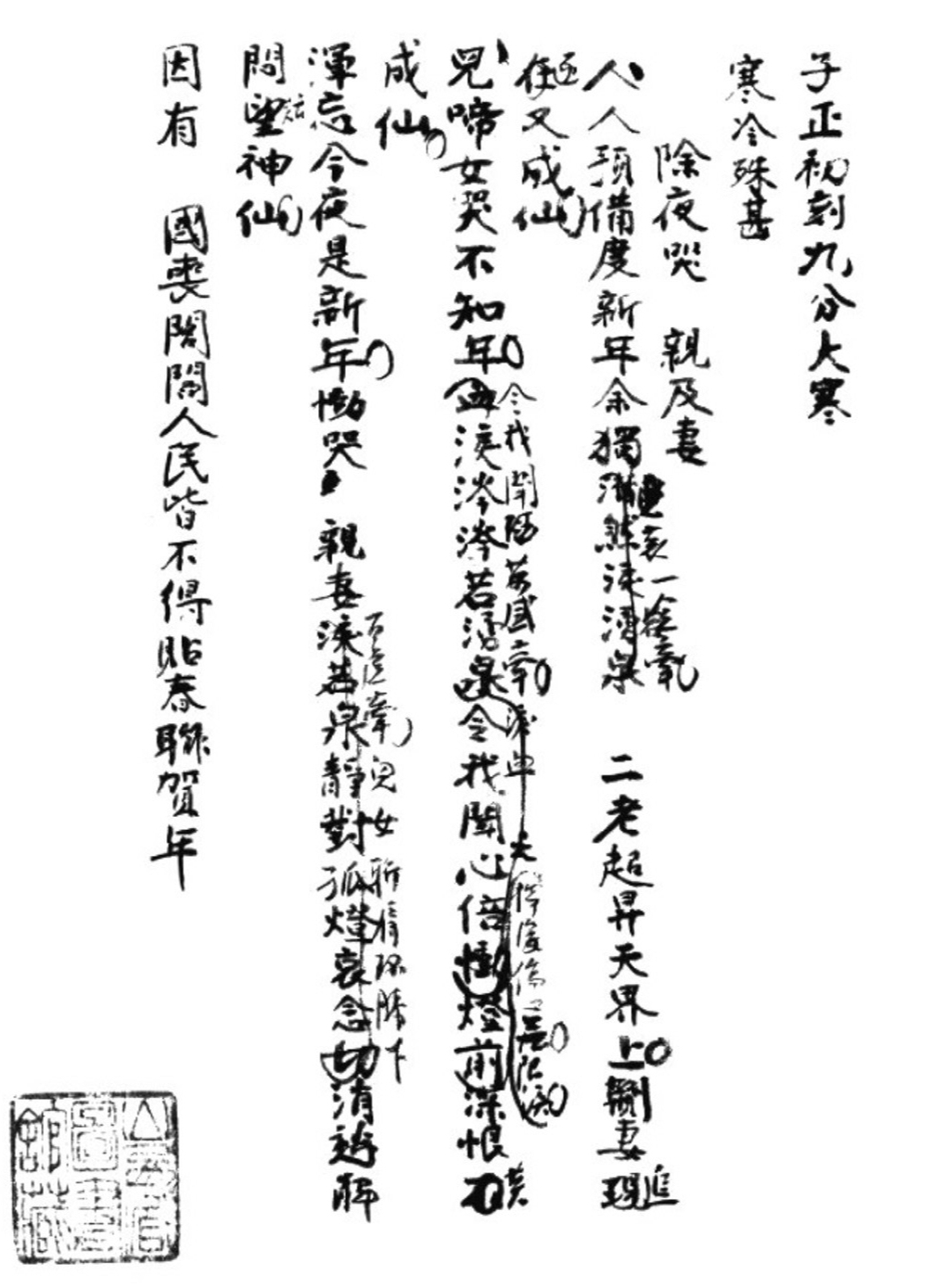

光緒三十四年(1908)十一月,劉氏第二任妻子武氏溘然離世。光緒三十四年十二月三十日,除夕夜,劉大鵬作《除夜哭親及妻》 詩。出自《退想齋日記(稿本)》。

能否談談《退想齋日記》與劉大鵬其他著述的關系?

行龍:除了《退想齋日記》外,劉大鵬還有《晉祠志》《晉水志》《潛園瑣記》《游綿山記》《迷信叢話》《臥虎山房詩集》《重修晉祠雜記》等著述,僅《劉友鳳先生碑銘》所列的著述就達二十多種,實際則在三十種以上,其中多數著述未能存世,殊為可惜。

閱讀《退想齋日記》,給我的一個感覺就是,劉大鵬是一個非常有心和極有毅力的人。五十多年,直至去世前五天,幾乎毫無間斷地寫日記,這不是一般人所能做到的。至于日記與其他著述的關系,這是一個比較復雜的問題。沈艾娣認為劉大鵬的觀念里,他的著述和日記并不存在什么區別,從寫作狀態來說,是沒什么差別的。但細究文獻內容,從現存著述與日記比較來看,專書專輯要比《日記》豐富許多。比如《游綿山記》,時在光緒三十四年四月,在家辦完父親的喪事,為解其憂心,劉大鵬偕好友郝濟卿等同游介休綿山,從四月初五啟程到四月十四日返程,期間日記非常簡略。但到了四月二十六日,他就開始動筆撰寫《游綿山記》。可見他的著述,跟他的日記記錄是分開的。不過他能有如此豐富的著述,跟他寫日記的習慣密不可分。《日記》中隨記隨錄的大量詩文,他會隔段時間登錄在《臥虎山房詩集》中。民國初年,劉氏受縣知事之聘,短暫地作過一段縣立女子高等學校校長,兩年后,他遂有《彈琴余話》四卷成書。孔祥吉在長期閱讀清人日記后說過:“大凡是愛動心思,喜歡用腦的人,都喜歡在寫日記上下功夫,通過撰寫來加深對客觀世界的認識。”(《博覽群書》,2008年第5期)。可以說,正是由于劉大鵬持之以恒的寫日記行為,使得他養成了事事留心的生活態度,培養了他勤于著述的習慣,最終成就了他著作等身的學術成就。

劉大鵬故居,懸掛“父子登科”匾

未來對《退想齋日記》和劉大鵬的研究會著力在哪些方面?

行龍:對我來說,《末世舉人劉大鵬》這本小書,只是我閱讀日記,參加各種講座和學術會議撰寫而成的論文小輯。總體而言,這樣的研究還有很多不足,仍有深化拓展的空間。這里我想強調的是,盡管劉氏留下來近千萬字的《日記》及其他著述,文獻材料相對豐富,但仍需“走向田野與社會”,走進劉宅、赤橋、晉祠、西山、晉水流域,乃至省城、京城、天津、開封等劉氏生活和游歷的地方。盡管時間已過去數十年,甚至上百年,但身臨其境,置身事物發生的具體場景進行切實的體驗,不僅可以增強“同情之理解”,而且會增強滄海桑田的歷史感。另外,在田野考察的過程中,需要注意文獻和口述及其他資料的比對。口述的資料因為記憶的錯誤和其它不同的原因往往會有不實,甚至錯訛之處。赤橋、晉祠、西山、晉水流域各村莊,我已記不清跑過多少次;劉氏任教的太谷南席、其父劉明經商的李滿莊我也考察過兩次;劉氏兩次北上會試前后,拜客、吃請、聽戲的前門、大柵欄一帶,我曾帶著整理好的筆記和地圖四處尋覓原來的地址和樣貌。田野日志和口述錄音,再與文獻去比對,會發現一些需要糾正的傳說。譬如,傳說劉大鵬祖上自西山明仙峪瓦窯村遷到赤橋,他有一個弟弟離家外出求生無歸,他的第一任妻子來自北大寺武家等,均屬錯訛的傳說。劉氏明確記道,在南席的塾館是“高樓”,當地人卻錯誤地指認是現存一個三間破敗的平房。我的一個經驗是,時過境遷,口述需要審慎采納,切不可照說照搬照用。社會史研究需要“走向田野與社會”,但田野工作需要歷史學家的技巧和思考,歷史的社會和當今的社會不可同日而語,這是研究者需要高度警惕的。

讓我感到欣慰的是,多年的田野考察工作,不僅對我的劉氏及其《日記》研究大有裨益,而且我與田野工作中結識的同志們結下了深厚學術關系。赤橋村的歷史檔案目前已完整地收藏在社會史研究中心,老鄉們甚至每年將赤橋剛剛收獲的大米送來供我們享用。這本小書甫版,我即拉上十多本送給他們,赤橋和晉水流域的同志們成為第一批讀者。不久,新書座談會在晉源區人民政府和三晉出版社的主持下在赤橋召開,我還被赤橋村授予“榮譽村民”的稱號,這一切,好不讓我感到暖心和快樂。

總之,對我來說,《退想齋日記》是開啟我學術研究道路的起點,而我今天所開展的劉大鵬及其《退想齋日記》的研究,就是在完成導師喬志強先生四十年前交待的課業。如果我的探索和嘗試能夠給年輕的學者們提供一些經驗借鑒和思想啟發,那就再好不過了。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司