- +1

麗貝卡·華萊士:天使的遺承

原創 麗貝卡·華萊士 精神分析與翻譯研究

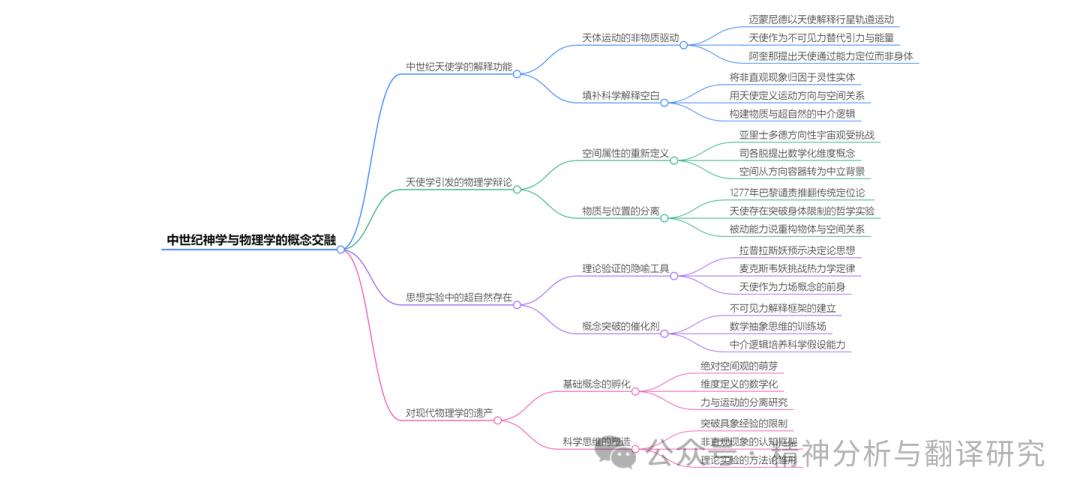

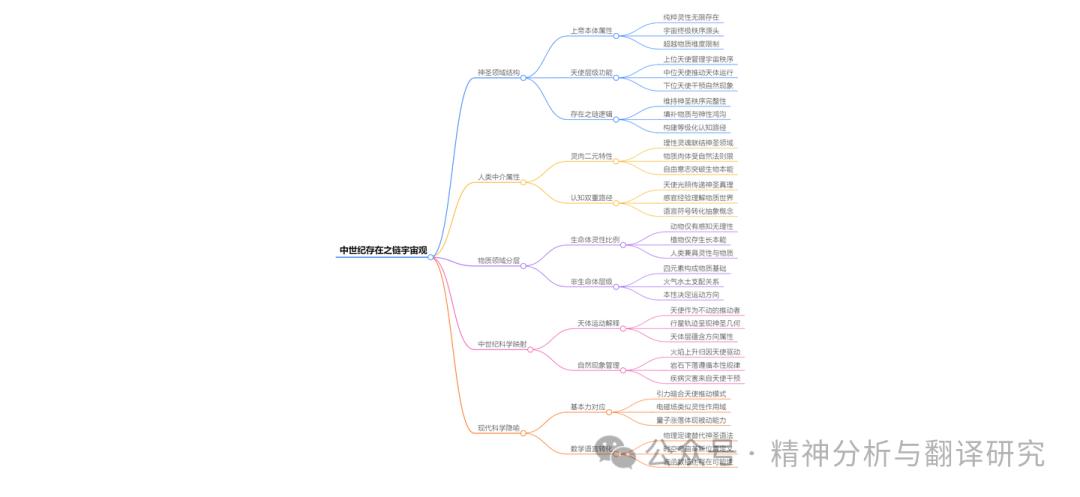

“ 中世紀天使學通過神學辯論深刻塑造了現代物理學的基礎概念。在牛頓力學之前,天使被視為解釋自然運動的“非物質智能體”(如邁蒙尼德將天體運動歸因于天使),填補了不可見力量(如重力)的認知空白。13世紀經院哲學家圍繞天使的定位問題展開激烈爭論:托馬斯·阿奎那提出天使通過“作用于某地”而非物理身體定位,但1277年有人譴責并否定了這一理論,迫使約翰·鄧斯·司各脫重新定義空間——他將亞里士多德“方向性容器”式的“位置”(place)革新為數學化的“維度”(dimension),這一突破為牛頓絕對空間和愛因斯坦時空觀奠定基礎。此外,天使與惡魔作為思想實驗工具延續到近代科學,如麥克斯韋妖揭示熵與信息的關系,拉普拉斯妖探討決定論邊界。中世紀天使學通過精確化“運動”“物體”“空間”的定義,推動人類從具象經驗(如身體感知方向)轉向抽象概念(如不偏倚的時空),最終為物理學構建了中介性的邏輯框架,使“不可見力”得以系統解釋。 ”

麗貝卡·華萊士是牛津大學布萊克弗萊爾學院的初級研究員,主要從事科學與宗教領域的研究與寫作。同時,她也在英國溫徹斯特大學教授哲學、宗教和倫理學課程。

當中世紀的學者們探索天使的本質時,

他們無意間為現代物理學奠定了基礎

天軍的天使力量與性高潮有何關聯?12 世紀的哲學家兼神學家邁蒙尼德給出了一個簡單的解釋。他認為,某些引發運動的無形力量可以理解為上帝通過天使在發揮作用。邁蒙尼德引用了一位著名拉比的話,提到“掌管情欲的天使”,并解釋說:“他的意思是,性高潮的力量……因此,這種力量也被稱為……天使。”

譯注:“Heavenly Host”(天軍/天使軍團)是中世紀神學與物理學交織的核心隱喻,源自《圣經》對天使群體的統稱(如路加福音中“天軍”向牧羊人顯現),指代上帝創造的無形靈體,負責執行神圣意志(如推動天體運行、干預人間事務)。在邁蒙尼德等學者的解讀中,天使是上帝意志的“中介代理”,例如“掌管情欲的天使”實為對生理現象(如性沖動)的神學化解釋。在近代力學概念(如引力、能量)尚未形成時,天使被用作解釋自然運動的“占位符”。例如,行星被視作“天使智慧”,因其軌跡規律性暗示某種外在智能驅動。天使的非物質性迫使學者突破亞里士多德物理學的具象框架(如“物體必須占據方向性位置”),轉而探討空間、維度的數學化定義(如司各脫的“中性化空間”)。天使與后來物理學中的“妖”(如麥克斯韋妖)一脈相承,均以超自然存在為工具,測試物理定律的邊界條件(如熱力學熵增是否可逆)。天使作為“有限的神性中介”,既維持上帝的全能性(避免直接干預物理世界),又為人類理解自然提供了可操作的邏輯框架。例如天使的“被動能力”(passive power)概念,啟發了物體在空間中存在的“可能性”討論;而天使“無維度卻可定位”的特性,催化了“位置”與“身體”的解綁,為真空和絕對空間理論鋪路。相對論“驅逐絕對時空幽靈”的宣言,暗含對中世紀天使學隱喻的批判性繼承——以數學框架取代超自然解釋,但保留其抽象邏輯內核。天使軍團在文中并非單純宗教意象,而是中世紀學者構建物理學基礎的概念工具。它象征著人類從神秘主義擬人化解釋(天使驅動運動)向數學抽象化理論(時空維度)的認知過渡,揭示了科學革命深植于前現代神學思辨的歷史脈絡。

譯注:文中提到的“orgasm”(性高潮)確實是指其字面意義,指性行為中不受意識完全控制的生理反應。邁蒙尼德將其類比為天體運動的驅動力,兩者均被歸因于天使的作用,體現泛天使論的解釋模式。這一表述并非突兀,恐是作者刻意選取的典型案例,用以說明中世紀如何用天使解釋一切不可見的自然力——包括生理現象。對12世紀的邁蒙尼德等學者而言,所有運動(包括物理運動和生理沖動)的根源都需歸于上帝。但由于上帝作為第一因不可直接干預物質世界,必須通過天使(次級神圣代理)實現。因此天體運動由“天使智慧”驅動,情欲沖動由“掌管情欲的天使”引發,而性高潮則被視為該天使施加的“力”(force)。這種解釋體系將自然、生理與超自然現象納入同一邏輯,體現中世紀世界觀的核心特征:萬物皆神圣意志的顯化。這種說法,或許可以消解現代人對“天使=唯美靈體”的刻板印象,揭示其作為實用解釋工具的本質。同時凸顯中世紀物理學與神學的無縫融合:從行星軌道到人體反應,一切現象均可用天使(即非物質的因果鏈)統一解釋。現代人用“激素”“神經反射”解釋性高潮,中世紀則用天使——二者均為時代認知框架下的“不可見力”。因此,中世紀的“天使”是廣義的因果代理,涵蓋物理、生物、心理所有領域。用同一機制(上帝→天使→現象)解釋宇宙運行與人體機能,符合經院哲學的系統性追求,也是獨屬于中世紀“天使物理學”的泛化邏輯。

在重力、能量或磁力被發現之前,人們并不清楚宇宙為何會以這樣的方式運行,而天使被用來解釋物理實體的運動。邁蒙尼德認為,例如行星之所以能在其天體軌道上運行,是因為它們具有天使的智慧。

The Annunciation to the Shepherds (c1476-80, Flemish) by the Master of the Houghton Miniatures. Courtesy the Getty Museum, Los Angeles

盡管如今大多數物理學家都不會用天使的力量來解釋自然現象,但如果沒有中世紀對天使的信仰,今天的物理學可能會大不相同。即使后來對天使的信仰逐漸消失,現代物理學家仍然會假設一些無形的智體,以幫助解釋那些難以理解的現象。惡意的天使力量(即惡魔)在物理學的歷史上曾出現在許多引人深思的思想實驗中。這些著名的“物理學惡魔”充當了有用的臨時替代品,幫助物理學家為那些模糊設想的解決方案找到科學的解釋。直到今天,你仍然可以在教科書中看到它們的身影。

譯注:指中世紀天使及近代物理學中的“惡魔”所扮演的臨時性解釋工具角色。它們并非終極答案,而是科學探索過程中的認知腳手架,它們可以填補知識空白的中介符號,譬如在重力、能量等現代物理學概念尚未形成時,人類無法直接描述“不可見力”的作用機制,其操作邏輯用天使/惡魔這類擬人化實體暫時占據解釋空缺。類似化學史上的“燃素”(phlogiston)或“以太”(aether),均為過渡性理論工具,尤其是后者,常見釋義為“以太;蒼穹;上層大氣”,在物理學歷史中曾被認為是一種充滿宇宙空間的介質,用于解釋光和電磁波的傳播等現象。這些工具,賴以啟發科學想象的思維跳板,可作為具象到抽象的橋梁:通過賦予不可見力以“智能體”屬性(如天使的意志、惡魔的計算能力),幫助學者從具象經驗(如人力推物)過渡到抽象模型(如引力場方程),也是反事實推理工具,例如“拉普拉斯妖”雖被量子力學證偽,但其假設(全知視角下的決定論)迫使科學家精確化“不確定性”與“概率”的定義。當然,對于動態演進的科學方法論來說,其意義在于臨時性與迭代性:占位的價值不在于正確性,而在于推動問題重構。例如天使作為“運動第一因”被牛頓引力取代,而牛頓的“超距作用”被愛因斯坦時空彎曲理論取代。因為它有內在的自我消解性:最終通過自身矛盾催生更精確的理論,比如對“天使如何定位”的爭論直接導致空間概念的數學化。工具本身就承認科學解釋的階段性,避免將臨時模型絕對化,它們是為問題提供錨點而非真理性需要,揭示科學革命并非斷裂式飛躍,而是通過工具說明的迭代累積實現:既是舊范式的遺產,又是新范式的催化劑,體現了人類理性在有限性中持續突圍的張力。

占位名

歷史時期

領域

主要功能

占位邏輯

后續演變

備注

中世紀天使

12-13世紀

物理學/神學

解釋自然運動(如天體運行、生理沖動)

將不可見力歸因于上帝的次級代理(天使),填補力學機制的認知空白

被牛頓力學(引力)、能量守恒定律等取代,天使轉化為隱喻性思想實驗工具

燃素(Phlogiston)

17-18世紀

化學

解釋燃燒、氧化現象

假設物質中含“燃素”,燃燒即釋放燃素

被拉瓦錫的氧化理論推翻,燃素作為錯誤模型退出歷史舞臺

以太(Aether)

17-19世紀

物理學

解釋光波傳播介質

假設宇宙充滿靜止的“以太”,光波通過以太振動傳播

被愛因斯坦狹義相對論(1905)否定,以太被時空場概念取代

麥克斯韋妖

1867年(近代)

熱力學

挑戰熱力學第二定律

假設“妖”能操控分子運動,局部逆轉熵增,揭示熵的統計本質

發展為信息熵理論(妖的操作消耗信息能),深化熱力學與信息科學的聯系

拉普拉斯妖

1814年(近代)

決定論/物理學

探討宇宙的完全確定性

假設全知智能體能通過計算原子運動預知未來

被量子力學(海森堡不確定性原理)推翻,確立概率與不確定性的基礎地位

愛因斯坦相對論前的絕對時空

17-20世紀初

物理學

提供運動與時間的參考框架

牛頓絕對時空作為背景舞臺,物體運動以此為基準

相對論將時空融合為動態實體,否定絕對參考系,時空成為物質相互作用的產物

但這并非中世紀天使學最重要的遺產。天使還推動了關于位置、物體和運動性質極為精確的討論,這些討論為物理學家提供了類似現代概念工具箱的靈感,并完善了空間和維度等概念。簡而言之,天使奠定了我們對宇宙理解的基礎。

天使至少在圣經時代就已經存在,并以各種有時奇特的方式被描述。例如,在《以西結書》

中,基路伯擁有交叉的輪子,像黃玉一樣閃耀,使它們能夠向四個方向移動而不需要轉彎。而且,“它們的整個身體,包括背部、手和翅膀,都布滿了眼睛,它們的四個輪子也是如此”。

譯注:《以西結書》是《舊約圣經》中“大先知書”的第四卷(以賽亞書、耶利米書、耶利米哀歌、以西結書),以先知以西結命名。該書成書于公元前6世紀,記錄了先知在被擄至巴比倫期間(公元前597-571年)接受的啟示與預言,核心主題圍繞神的榮耀、審判與復興展開。以西結(希伯來語:??????)出身祭司家族(《以西結書》1:3),公元前623年生于猶大,30歲蒙召成為先知,在巴比倫流亡社群中傳道22年,直至52歲去世。其活動時間與猶大國滅亡(公元前586年耶路撒冷陷落)及巴比倫帝國統治重疊,受眾主要為被擄的猶大人。

然而,除了這些大眼睛的天使,正如邁蒙尼德所述,天使們也是解釋世界運動的一種方式。他們是可以化身為有形實體的精神存在,同時也作為無形的、智慧的、非物質的力量發揮作用。

將天使視為非物質的“智慧”觀點,在中世紀哲學和神學中相當普遍。然而,在經院哲學時期,人們越來越追求系統化、系統化、再系統化。天使的確切本質或實質成為了嚴肅的辯論話題,這些辯論不僅僅是思想實驗。由于對天使存在的真實信仰,神學家和哲學家可以通過天使來理解物理世界的本質,以及位置、物體和運動等概念。這一探討背后有著重要的神學關切。其中一個問題是,如果天使是非物質的智慧,那么它們與上帝有何不同?對我們人類來說,身體的限制使我們只能直接施加力量,比如扔球。那么,沒有身體的天使是否能夠無處不在或遠距離行動?

這對神學家來說是一個危險的領域,

可能會挑戰上帝的無處不在和無所不能。

當時認為天使必須有位(located,即有限制),但沒有實體(body)。天使的定位問題由彼得·隆巴德

、托馬斯·阿奎那、彼得·約翰·奧利維、羅馬的吉爾斯、哈勒斯的亞歷山大、約翰·鄧斯·司各脫、圣博納文圖拉

等著名神學家廣泛討論。這一話題并非僅限于學究和學者之間的邊緣討論,而是在決定物理學、哲學和神學界限及其關系的辯論中具有重要地位。天使學及其與當時物理學的結合,為后來的思想家提供了反思身體、地點和運動本質的基礎,同時也促使他們思考這些要素之間如何相互關聯。

譯注:并非字面意義的“定位”(如GPS定位),而是指天使作為一種存在,必須與物質世界建立空間關聯性。中世紀討論的核心是存在方式。若天使無位置,如何解釋其推動力來源?亞里士多德物理學力需通過接觸傳遞 → 天使必須“在”行星所在位置施加推力。今天的引力場雖無形,但需通過時空坐標描述作用點。中世紀認為天使通過“啟示”影響人類思想,這種作用需以人體為中心的空間關聯,如“掌管情欲的天使”需“在”人體附近激發沖動,而非全宇宙同時作用。從哲學視角看“位置”的本質,位置≠物理坐標:對中世紀學者,“位置”是存在與作用的關系屬性,而非現代幾何空間中的點。對于托馬斯·阿奎那,天使通過“作用于某地”獲得位置(如風力機通過吹動風車葉片“在”風車位置發揮作用,盡管風力機本身無形);司各脫則強調天使的位置是上帝意志賦予的“被動存在可能”,類似磁場線“存在于”磁體周圍,但無需實體占據。為何必須為天使賦予“位置”?因為這是神學底線:防止天使屬性與上帝重疊(全知/全能/無所不在)。其物理邏輯在亞里士多德框架中,任何作用力需有作用點。這樣,通過“位置”將抽象的神圣代理(天使)納入人類可理解的因果鏈。對比現代概念的量子場,雖無實體粒子,但通過概率分布“存在于”空間區域。同樣,暗物質通過引力效應間接證明其“占據”宇宙空間。因此,中世紀學者調和信仰與理性的關鍵策略——既維護上帝的唯一性,又為自然現象提供可操作的物理解釋。

要理解經院時期關于天使的辯論,關鍵在于了解當時物理學所提供的概念工具。實際上,這種物理學主要源自亞里士多德。這位希臘哲學家對地點、運動和物體的理解,深刻影響了中世紀的世界觀。當時一些最著名的神學家,如阿奎那,便借助亞里士多德的理論來探討天使的位置(location)本質。

在亞里士多德看來,物理學研究的僅僅是運動的事物。他認為,物體的運動并非由于重力、動能或時空的彎曲,而是源于它們自身的本性。例如,火的本性是向上運動,土的本性是向下運動。因此,火焰會向上竄,而石頭則會向下墜落。

同樣,當時并沒有絕對空間的概念,而是存在一個“位”(place)的概念,它與牛頓的絕對空間或愛因斯坦的時空不同,并不完全獨立于占據它的物體而存在。正如哲學家 Tiziana Suárez-Nani 在《天使、空間與位所》(Angels, Space and Place,2008 年)中所指出的,“空間(space)……作為一個無差異且同質的容器,對中世紀的思想來說是陌生的。”在亞里士多德看來,物體不能脫離位而存在,位就像一種容器。同樣,必須有物體才能有位。換句話說,在亞里士多德的觀點中,真空是不可能存在的。

譯注:《天使、空間與地方》(Angels, Space and Place,2008年)是一部融合中世紀哲學、形而上學與神學視角的學術作品,旨在探討天使作為非物質實體在空間與地方中的存在方式及其哲學意義。Suárez-Nani的著作聚焦于天使這一特殊存在者如何挑戰傳統空間與地方的定義。她繼承托馬斯·阿奎那的經院哲學傳統,強調天使雖無實體量(dimensive quantity),但通過“虛擬量”(virtual quantity)與空間互動。阿奎那認為,天使的存在不依賴物理占據,而是通過其力量(virtus)作用于特定地點。Suárez-Nani進一步分析這種存在模式如何影響中世紀至早期現代的宇宙論轉型,尤其是弗朗西斯科·蘇亞雷斯(Francisco Suárez)與笛卡爾對空間概念的重新詮釋。書中整合了圣經中天使的空間性描述(如但以理書、福音書中天使的移動與現身),結合哲學家的理論,論證天使既是超越性存在,又與人類空間經驗緊密關聯。例如,《馬太福音》中“健壯的物理天使”形象被用來支持天使具象化存在的觀點,而但以理與天使的互動則凸顯其空間定位的現實性。天使在書中被詮釋為連接神圣與世俗的媒介。其空間移動(如加百列“迅速飛行”至但以理處)象征神圣啟示的臨在性與即時性,同時反映人類對超越性的感知局限。藝術史與宗教儀式中的天使形象(如文藝復興繪畫中的異位空間表現)被用來闡釋天使作為“介于性”(betweenness)的象征——既非純粹精神亦非物質,而是二者間的過渡狀態。這種象征在哀悼藝術中尤為顯著,天使既是逝者的“替代性存在”,也是生者與彼岸的溝通橋梁。天使的空間活動(如守護特定地域)隱喻道德秩序與神圣干預。例如,“波斯王子”與米迦勒的對抗,暗示天使作為地域性精神力量的倫理角色,而末世論場景中的天使則象征終極審判與救贖的空間化呈現。天使存在方式有不同的理論框架。虛擬量與力量作用模型:阿奎那提出,天使通過“虛擬接觸”(virtual contact)與地點關聯,其存在不依賴占據空間,而是通過施加影響。Suárez-Nani擴展此觀點,探討蘇亞雷斯如何將虛擬量理論系統化,以解釋天使在連續空間中的非廣延性存在。中世紀神學對存在方式的分類也有差異,譬如物質實體屬“環繞性存在”(circumscriptive),精神實體(如天使)屬“定義性存在”(definitive),而神則屬“滿足性存在”(repletive)。這框架解釋了天使何以完全存在于單一地點,卻無部分與整體的分割。空間作為狀態的外顯,受瑞典神秘主義影響,“空間即內在狀態映射”的觀點認為天使的移動本質是其意志與情感的延伸,空間距離反映靈性狀態的相似性或差異性。這與阿奎那的“天使運動非連續”論形成呼應。Suárez-Nani的著作被視為中世紀天使論與空間哲學交叉領域的里程碑,系統梳理了從阿奎那到蘇亞雷斯的思想脈絡,揭示天使如何成為形而上學的“試金石”,推動實體、空間與因果關系等核心概念的演化。結合神學文本分析、哲學史重構與藝術象征詮釋,該書為研究非物質實體提供了多維視角。例如,對弗拉·安杰利科(Fra Angelico)繪畫中天使空間表現的分析,彰顯圖像學與哲學思辨的互動。書中對“虛擬量”與“定義性存在”的探討,為數字時代虛擬空間、非物質存在(如人工智能)的哲學討論提供歷史參照。天使作為“非廣延卻定位”的存在模型,挑戰了笛卡爾式廣延優先的空間觀。

反過來,亞里士多德關于物體和位的理論影響了中世紀學者對運動的理解。他們認為,物體具有一種使其運動的本性。這種本性使它們朝特定方向運動,因此位本身也必須是具有方向。如今我們明白,空間(space )中的方向是相對于一個起始參考點;我們所知的宇宙并沒有絕對的“上”或“下”。但在亞里士多德的世界觀中,天球的最外層提供了“上”的絕對參考,而地球則是位于中心的一個固定點。因此,位的概念中內置了“上”、“下”、“左”或“右”的方向。

位所(place)并非中立,而是具有方向性,能夠對物體施加影響,因為物體會根據其本性對位的召喚作出回應。例如,火可以向上蔓延,卻無法向下移動。

總的來說,亞里士多德的物理學將物體、位所(place)和運動相互關聯,每一者都依賴于其他因素。

阿奎那認為天使的位置與物質存在的位所類型不同。

那么,這跟天使有什么關系呢?回想一下,當時的神學要求天使必須有一個特定的位所——有限且無形——以避免天使擁有無限的力量并使它們既全能又無所不在。由于亞里士多德的物理學是當時的主流,中世紀的學者們便在他的理論框架內努力解釋這些位置(location)問題。

通常,物體的物質形態決定了它的位所,那么非物質的天使如何定位呢?阿奎那等人另辟蹊徑地解決了這個問題,他們不是通過天使的物理維度,而是通過天使的行為來定位。阿奎那提出,天使的位所與有形生物的位置(location )不同。天使通過將其力量作用于特定位置的物理對象來存在于某個地方。這樣一來,天使的行為和位置都受到了限制,通過他們的行為而非身體來定位他們。

但亞里士多德的物理學在13世紀引發了一些教會領袖的擔憂。如果一個物體不能脫離空間(place)存在,這就限制了上帝的力量。一些人認為,如果上帝愿意,上帝可以創造一塊不存在于空間中的石頭,但亞里士多德對空間和物體的觀點使得這成為不可能。因此,當天使的本質成為探討世界本質的一個焦點時,這個話題變得尤為復雜。

當天使的問題在巴黎主教斯蒂芬·坦皮爾(Stephen Tempier )發布 1277 年的《譴責》時,達到了一個出人意料的尖銳高度。這份《譴責》列出了 219 條論點,禁止天主教徒在大學中持有或教授這些觀點。這是對亞里士多德及其他“異教”哲學家的更廣泛否定的一部分。這些論點涉及多種哲學和神學立場,但值得注意的是,其中28條與天使有關,天使也被稱為“獨立實體”或“智慧”(intelligence)。

譯注:12世紀至13世紀,亞里士多德的哲學著作通過阿拉伯和希臘的翻譯傳入西歐,引發了自然哲學、形而上學和邏輯學的熱潮。巴黎大學文學院成為傳播這些思想的核心陣地。然而,亞里士多德主義中的某些觀點(如世界的永恒性、靈魂的非物質性)與基督教教義(如創世論、個體靈魂不朽)產生沖突,引發教會權威的警惕。教會內部存在奧古斯丁學派與新興亞里士多德學派的競爭。奧古斯丁學派強調信仰與啟示的優先性,而托馬斯·阿奎那等學者試圖調和理性與信仰,但其對亞里士多德的接納引起保守派不滿。1277年1月,教宗約翰二十一世要求巴黎主教特米埃調查并遏制“異端觀點”,特米埃于同年3月7日發布譴責,正值阿奎那去世三周年,此舉被部分學者視為對托馬斯主義的間接打擊。特米埃的譴責包含219個命題,涉及哲學、神學與自然科學的多個領域,主要批判方向包括對上帝全能的限制、自然哲學與基督教教義的沖突、雙重真理理論和針對托馬斯主義的間接批判。譴責反映了中世紀大學內神學院對藝術學院的監管權,但也暴露了奧古斯丁學派與亞里士多德主義者的深層矛盾。這一事件成為理性與信仰關系辯論的典型案例。作為巴黎主教,特米埃的職責包括維護教義正統性。他利用主教權威審查大學教學,聯合神學教授組成審查委員會,快速定罪“危險思想”。盡管教宗要求調查,但特米埃未充分協商即發布譴責,顯示其行動兼具教廷支持與個人決斷。1277年的譴責是教會權威對新興哲學思潮的集中反擊,其核心在于維護信仰的至高性。盡管短期內壓制了部分思想,但長期來看,它意外地推動了中世紀學者在神學框架內探索自然哲學的邊界,為近代科學革命埋下伏筆。這一事件不僅是中世紀思想史的轉折點,也是理性與信仰動態關系的縮影。

其中一些問題涉及天使的位所和活動的性質。值得注意的是,1277年的譴責,禁止人們相信天使是通過其活動而非其實質來定位的,因此阿奎那關于天使位置(location)的解決方案不再適用。如果天使僅通過其活動存在于某個位所,正如阿奎那所言,那么當它不活動時會發生什么?天使的概念需要重新思考。它們的本質是什么,使得它們既可以無形,又可以定位?這一限制將要求學者們進行更具創造性的思考。

最引人注目的變革將來自鄧斯·司各脫(Duns Scotus)。他的天使學將重新定義在亞里士多德和中世紀物理學中占據核心地位的空間概念,正如海倫·朗(Helen Lang)在《亞里士多德的物理學及其中世紀變體》(Physics and its Medieval Varieties,1992)中所指出的那樣,這將徹底改變物理學的格局。

譯注:該書是一部聚焦于亞里士多德物理學理論在中世紀接受、改造與批判過程的學術著作。核心論點圍繞亞里士多德物理學在中世紀的延續性與變異性展開。通過分析中世紀自然哲學家對亞里士多德理論的繼承與創新,作者揭示了科學思想從中世紀到近代的轉型邏輯。亞里士多德的物理學體系以連續體理論為核心,強調運動與變化的連續性(如《物理學》第三、四卷對芝諾悖論的反駁)。中世紀學者在神學與自然哲學的張力中,對亞里士多德理論進行了關鍵性修正。書中還詳細探討了中世紀學者如何通過局部修正推動物理學發展。該書被視為科學思想史研究的重要橋梁,填補了古典物理學與近代科學革命之間的敘事空白。通過揭示中世紀學者對亞里士多德體系的批判性繼承,駁斥了“中世紀科學停滯論”的傳統觀點。結合神學、哲學與科學史,分析理論變遷背后的社會與思想動因(如基督教一神論對宇宙論的影響)。通過對比原始文獻(如奧雷姆的手稿與亞里士多德評注),重構中世紀物理學的內在邏輯。不過,部分學者認為,作者對中世紀變體的“進步性”評價過于樂觀,未能充分區分技術性修正與范式革命(如布里丹的動量理論與牛頓力學的本質差異)。其核心價值在于揭示:科學革命的種子并非憑空而生,而是深植于中世紀對古典傳統的批判性改造中。

Portrait of John Duns Scotus (c1476-8) by Justus van Gent. Courtesy Wikimedia

正如我們所知,天使需要處于“位所”(located)并以有限的能力活動,否則他們就會像上帝一樣無所不在和無所不能。然而,1277 年的譴責明確禁止了阿奎那的觀點,即天使根據其活動存在于某個位所。中世紀思想家面臨的挑戰是找到一種方法,既能通過天使的本質來定位天使,又不使其成為物質實體,同時還能定位他們的活動,但這些活動不能成為“定位”天使的唯一依據。

斯考特斯為擺脫這種雙重約束,提出了一項創新,即重新定義“位所”(place)。他這樣做是為了解決一個神學問題:上帝能否在位所之外創造一塊石頭?神學家們認為上帝可以做到這一點,而他的解決方案同樣適用于天使的位置。通過這種創造性的重新思考,斯考特斯不僅引入了新概念,還重新定義了舊概念,從而以一種相當激進的方式塑造了現代物理學。

他所做的是:將“位”(place)的概念更加以數學化的方式表達,使其不再局限于具體位置,而更接近于我們對維度(dimension)的理解。從維度的角度來看,物體所占據的“位”在物體移動時保持不變。也就是說,盡管物體的位置發生了變化,但重新定義為維度的“位”仍然相同。正如Lang準確指出,斯考特斯從根本上“中和”了位的概念。

在亞里士多德的理論中,方向或地點/位置(location)是“位”定義的一部分。然而,當以更數學化的方式將其重新定義為一種維度時,方向不再是這種新型“位所”的必要特征。你可以得到一個更接近“空間”的概念,其定義中并不固有地包含“上”、“下”、“左”或“右”。

概念

亞里士多德體系(中世紀主流)

司各脫革新后(邁向現代)

核心區別與作用

方向(Direction)

- 絕對方向:宇宙有固有“上/下”(地球中心為“下”,天體層外沿為“上”)

- 物體運動由其本性決定方向(如火向上、石向下

- 相對方向:方向取決于參考系(如飛船內“上”指向艙頂)

- 方向與物體本性脫鉤,由空間幾何關系定義

從絕對到相對:

亞里士多德的方向是宇宙結構的一部分;

現代方向是空間關系屬性。

地點/位置

(Location)

- 物體在宇宙中的具體坐標點(如地球中心、月球軌道某處)

- 由“place”定義,與物體不可分割

- 數學化的幾何坐標(如三維坐標系中的(x,y,z))

- 獨立于物體存在,可描述真空中的點

從實體依附到數學抽象:

亞里士多德的位置需物體填充;

現代的地點是純數學框架。

位所(Place)

- 方向性容器:具有內在“上/下”屬性的空間區域

- 物體必須占據“place”才能存在(否定真空)

- 例:火焰的“place”是天空

數學化維度:中性、無方向性的空間背景

- 允許物體存在真空(如司各脫“被動存在”)

- 例:行星可存在于任何坐標點

從方向容器到中性維度:

亞里士多德的“place”是物理互動的舞臺;

司各脫的“place”是抽象化的幾何空間。

天使因為沒有維度,

所以只能以一種不確定的方式存在于特定的位所

從技術上講,這意味著如果“位所”(place)指的是亞里士多德所定義的天體最外層邊緣內的位置,那么上帝可以在沒有“位”的情況下創造一塊石頭。亞里士多德認為位所是物理物體的必要特征,而斯科特斯則不這么認為。相反,他提出了一種混合解釋,即某物可以存在于天體最外層邊緣內(占據亞里士多德意義上的位),但并非必須如此;它同樣可以通過在該球體之外占據空間(dimension)而存在。

Two Angels (c1330), Italy

Courtesy the Met Museum, New York

因此,這里我們看到了新概念的創造,這些概念可以說是維度和空間的前身,同時也對舊概念進行了重新調整,將“位所”與身體的必然聯系分離開來。在斯科特斯看來,亞里士多德所定義的“位”確實可以存在,但它并不決定身體的存在。如果某物存在于亞里士多德的“位”中,那是出于上帝的意志,以及斯科特斯所說的“受動力量”,這意味著物體能夠存在于某個地方而不違背其本質。

譯注:在中世紀經院哲學(尤其是司各脫的理論)中,“passive power”是一個核心概念,用于解釋物體(包括天使)如何在空間中存在并與其他實體互動。早在亞里士多德理論,萬物具有兩種潛能(potency),主動能力(Active Power)指物體引發變化的能力(如火點燃木材),被動能力(Passive Power)是物體接受變化或被安置的潛力(如木材能被點燃)。司各脫的革新在于將被動能力從“物質屬性”擴展為存在可能性,即某物可占據某位置的內在潛力,無需主動作用。天使學中的應用是非實體存在的定位。天使無身體,如何被“定位”?司各脫的解答是被動能力作為存在前提:天使的定位不依賴其主動操作(如推動行星),而是由上帝賦予其存在于某處的可能性。類似于,磁場線有被動能力“存在于”磁體周圍,天使的被動能力使其可占據某空間區域,但無需物理占據。其神學意義確保天使受造物地位(需上帝賦予存在權),并避免與上帝的全能性沖突(天使無法自主選擇位置)。而對物理學影響,導入了從被動能力到現代概念的蛻變。牛頓力學中,慣性作為“被動能力”的延伸:是物體保持靜止/勻速運動的狀態(被動接受外力),而絕對空間中的位置由外部參考系定義,類似天使的被動定位。在量子場論,場的“基態”具有被動能力與粒子互動(如希格斯場賦予質量)。所謂真空不空,也隱含被動存在的潛在能量。Passive Power的存在,將“存在”與“主動作用”解綁,允許非實體(如場、天使)進入物理解釋框架,也為現代物理學中“勢能”“參考系”“量子態”等概念奠定哲學基礎。通過被動能力,中世紀學者在神學約束下探索出抽象化、數學化的自然描述路徑,直接催化科學革命。作為中世紀哲學在神學與理性夾縫中鍛造的思維工具,它既維護了信仰的純潔性,又為科學范式的轉型埋下伏筆。

特征

Passive Power(被動能力)

Active Power(主動能力)

本質

接受外部作用或位置安排的潛力

引發變化或施加影響的能力

依賴關系

需外部原因激活(如上帝安置天使)

源自物體自身性質(如火的熱能)

中世紀案例

天使由上帝決定其存在位置

火主動上升至其“自然位置”

現代對應

慣性、引力勢能、量子真空漲落

動能、電磁力、化學反應能

這種新的物理學為天使的存在提供了可能。Scotus還認為,天使同樣具備受動能力,能夠憑借上帝的意志存在于某個地方,因為在這種新的物理學中,位所和身體不再相互依存。然而,與必須以一種確定方式存在于特定地點的物理身體不同,天使由于沒有維度,只能以一種不確定的方式存在于特定的地點。

譯注:在中世紀哲學中,“維度”(dimension)并非現代幾何學中的抽象坐標軸,而是指物體占據空間的物理屬性,尤其是長、寬、高的三維實體性。在亞里士多德觀點,維度是物質存在的必要條件,所有物體必須具有三維延展性(如石頭占據長寬高空間)。無維度 = 非物質存在,如靈魂或天使。司各脫的革新將維度從物理實體屬性抽象為數學描述工具,允許非實體存在(如天使)以非傳統方式占據空間。天使的“無維度”本質在于非物質性:天使作為靈體(spiritual beings),不依賴物質身體存在,因此不具有長寬高等物理維度。其存在方式的特殊性是指,無維度是無法像石頭或火焰一樣占據具體空間體積。不過,還是需與物質世界互動,必須通過其他方式“存在”于某處。對司各脫來說,天使的存在方式具有雙重性:一是確定性地點(Determined Place),即天使必須被限制在某個具體位置,以避免與上帝的無限性混淆(如司各脫所言:“天使不能同時存在于所有地方”)。二是不確定性方式(Undetermined Mode),即無體積占據指天使不占據物理體積(如不填滿一個立方米的區域),而是像數學點一樣精準定位;動態適配指天使可在不同尺度空間中存在(如微觀或宏觀),但無法無限擴展(與上帝的無限性區別);其被動存在要求位置由上帝意志決定,而非主動占據(類似量子粒子位置由波函數概率分布決定)。司各脫通過天使的“點狀存在”將位置從物理實體剝離,為牛頓的絕對空間(數學坐標系)鋪路。非實體作用進一步合法化,使得天使的無維度互動啟發引力、電磁場等“無體之力”的物理解釋。天使的適配性存在則暗示空間尺度的相對性,預示相對論時空觀。中世紀學者通過天使的“無維度存在”這一神學命題,實質上完成了對空間的抽象化重構。天使既是上帝的有限代理,又是科學革命的隱形推手——其存在方式的矛盾性迫使學者突破亞里士多德物理學的桎梏,最終將自然哲學導向數學建模的現代科學路徑。

Lang引用了Scotus的觀點,使用了一個必須有顏色但顏色可以任意的表面作為比喻。天使可以占據無論多小或多大的空間,但不能無限大,祂們必須在一個地方活動,盡管祂們自己在該空間中的存在是不確定的。

這種對亞里士多德物理學的徹底反思,源于中世紀天使學的辯論,促使人們對物體、位置和運動之間的關系有了新的理解,從而幫助我們重新認識了宇宙的本質。在亞里士多德看來,運動是物體固有的屬性,因為物體具有使其趨向自然位置的本性。而將天使視為非物質的外部力量,實際上更接近于經典物理學中那種認為像重力這樣的無形力量在外部作用于物體的觀點。事實上,戈特弗里德·威廉·萊布尼茨曾指責牛頓在其重力理論中引入了神秘力量,因為重力似乎是一種超自然的力量,能夠在遠處作用于物體。

在現代,關于天使和惡魔的思想實驗并未消失,而是發生了形態上的變化。如今常被稱為“惡魔”的神秘存在,仍然在物理學的發展中扮演著重要角色。(從神學角度來看,惡魔和天使在形而上的構成上幾乎沒有區別。惡魔實際上是天使的一部分,即墮落的天使。)

在 19 世紀,皮埃爾-西蒙·拉普拉斯提出的“惡魔”(他本人稱之為“智慧”intelligence,這個詞在中世紀常用來描述天使般的存在)是一個具備超自然能力的存在,能夠知曉宇宙中所有的力量以及每個原子的位置。此外,這個存在還擁有無限的計算能力,可以用來精確計算每個原子的運動軌跡。

拉普拉斯認為,這將帶來無限的預測能力,因此這種超級智能會知曉世界的全部歷史以及宇宙的最終命運。然而,這種決定論后來受到了量子力學的挑戰。

1867 年,為了驗證熱力學第二定律,維多利亞時期的物理學家詹姆斯·克拉克·麥克斯韋進行了一項思想實驗。他設想了一個擁有超自然能力、能夠探測分子位置的假設存在(稱為“主體”)。他的同時代人威廉·湯姆森(后來的開爾文勛爵)將其稱為“惡魔”,這個名字一直沿用至今。如今仍被稱為“麥克斯韋的惡魔”的這一概念,揭示了信息與熵之間的深刻聯系,深化了我們對世界的經驗理解。

最終,在 19 世紀之交,由路易斯·菲隆和卡爾·皮爾遜提出的菲隆-皮爾遜惡魔(Filon-Pearson demon),成為了所謂的‘麥克斯韋妖的同行’。它能夠以超乎想象的速度移動,瞬間傳送,并實現遠距離操作。

求知者通過天使來理解物質世界和宇宙

物理學中對使用超自然解釋的反感,即使是作為思想實驗,也推動了物理學的發展。例如,愛因斯坦曾閱讀過皮爾遜(Pearson)的著作,他對超自然解釋的排斥使他將自己的研究與神秘力量劃清界限。天文學家亞瑟·愛丁頓(Arthur Eddington)曾指出,愛因斯坦驅散了引力的“惡魔”。而愛因斯坦本人也宣稱,他的相對論消除了絕對時間和空間的“幽靈”。

然而,如果沒有對天使的信仰,愛因斯坦是否還能取得如此成就?神學無疑推動了對地點、運動和物體之間關系的探索。盡管天使的本質成為討論物理學的催化劑,但求知者也通過天使來理解物理世界的本質及其與更廣闊宇宙的聯系。這催生了更為復雜的空間、位置和維度的概念,賦予了它們新的意義。天使在這些思想實驗中扮演了獨特的角色:祂們超越了純粹的物理世界,但仍然是遵循宇宙規則和邏輯的“存在”。

事實上,這種中介角色(mediatory )最初就是設定天使的一部分邏輯。天使確實在《圣經》中出現,但阿奎那認為,可以提出先驗的論點來證明天使的存在,正是因為偉大的存在之鏈不能缺少任何環節。任何空白都意味著人類無法跨越到理解上帝的層面。我們需要一些中介知識來連接對上帝的認知和對世界的認知。這就是為什么早在公元 5-6 世紀的偽狄奧尼修斯時代(Pseudo-Dionysius),天使就等同于語言。言語(Speech)也在理念領域和物質世界之間起到中介作用。否則,天使的所有工作都可以簡單地由上帝來解釋。然而,天使正是因為其中介地位,才允許人類思考超越我們直接感知的創造現實的維度。

譯注:在中世紀哲學語境中,將天使等同于語言,并非字面意義的等同,而是強調兩者在宇宙認知體系中的中介功能。中介性是連接神圣與世俗的橋梁。天使的角色作為上帝與人類之間的“信使”,傳遞神圣意志(如《圣經》中加百列向瑪麗亞報喜);語言的功能將抽象思想(如“愛”“正義”)轉化為可傳播的符號(詞語、文本),架設理念世界與物質世界的橋梁。二者有著共同本質:天使 = 神圣信息的載體,語言 = 人類意義的載體。兩者均承擔跨維度溝通的媒介作用。從邏輯上說,這是存在之鏈(Great Chain of Being)的邏輯必然性。中世紀世界觀認為,宇宙是一個從上帝到塵埃的連續等級結構,若中間存在斷層,人類無法理解上帝。若只有人類(物質)與上帝(純粹精神),二者屬性差異過大,缺乏過渡層級。而天使的補位作為“純粹精神但有限的存在”,填補物質與神性之間的鴻溝。在語言方面,若只有思想(抽象)與物質(具體),需語言作為符號系統實現轉化。那么天使在此鏈條中如同“語法”,確保意義傳遞的連貫性。從符號學視角看,天使作為神圣符號,具有符號的雙重性,能指(Signifier)是天使的形象、行為(如帶火之劍),所指(Signified)是神圣意志的特定面向(如審判、護佑)。其間的語言的映射,詞語(如“光”)既是符號(能指),又指向抽象概念(所指,如真理、神圣)。天使的存在使不可言說的神性(ineffable)得以通過象征表達,正如語言使不可見的思想具象化。從認識論意義上,這代表了知識傳遞的路徑。此前,人類通過天使的“光照”(illumination)獲得對上帝的理解,天使如同“神圣知識的語法”,將神性真理解碼為人類可理解的模式。好比人類通過語言結構(如邏輯、隱喻)建構對現實的認知,類似通過天使層級接近神性。現代科學中仍然存在隱喻的延續。物理定律如“宇宙語言”,譬如愛因斯坦式的“上帝”并非人格神,而是自然法則的隱喻,而定律如同“天使”,將不可見的力(如引力)編碼為數學語言(如方程)。信息論中的“中介”u麥克斯韋妖需要“信息”操控分子,信息在此成為物理過程的“天使式媒介”。總之,將天使等同于語言,揭示了中世紀哲學中一種深刻的認知策略:通過中介符號系統(天使/語言)的建構,人類得以在有限理性中逼近無限真理。這種比喻不僅維護了神學體系的完整性,更預表了現代科學對“自然法則語言化”(如數學建模)的依賴。天使作為“神圣語法”,語言作為“意義語法”,共同塑造了人類理解宇宙的符號學框架。

譯注:偽狄奧尼修斯是5世紀末至6世紀初的匿名敘利亞修士,假借《使徒行傳》中雅典法官狄奧尼修斯之名寫作。其真實身份可能是普羅克魯斯(Proclus)的弟子,融合新柏拉圖主義與基督教神學。因被誤認為圣經人物,其著作長期享有權威性。約翰·司各特·埃里金納(John Scotus Eriugena)的拉丁譯本使其思想傳入西方,影響了托馬斯·阿奎那和圣維克多的雨果。

譯注:Chain of Being(存在之鏈,拉丁語:scala naturae)是一種古典宇宙觀,將宇宙中的一切存在從最低級的物質到最高級的神圣存在(如上帝)按等級聯結成一個整體。其核心是層級性、連續性與靜態性,認為所有存在的位置由上帝預先設定,不可逾越。該概念的雛形可追溯至柏拉圖的分有論(Theory of Forms)和亞里士多德的自然階梯(Historia Animalium)。柏拉圖強調理念世界的等級性,而亞里士多德則通過生物分類提出自然界的層級結構。新柏拉圖主義者普羅提諾(Plotinus)進一步將層級與“流溢說”(Emanation)結合,認為萬物從“太一”逐層流溢。中世紀神學家將這一哲學框架與基督教教義結合,形成以上帝為頂點的宇宙秩序。托馬斯·阿奎那等經院哲學家將其系統化,強調上帝作為“第一因”通過層級維系宇宙。莎士比亞的《李爾王》和《麥克白》中,弒君被視為對宇宙秩序的破壞,反映了這一觀念在文藝復興時期的深遠影響。從上帝、天使、人類、動物、植物到礦物,每一層級的存在都有固定位置。人類作為物質與精神的交匯點,處于鏈條中間。其三原則,充實性(Plenitude)指所有可能的存在均已實現,連續性(Continuity)是層級間無間隙,如礦物與植物間有珊瑚等過渡形式,等級性(Gradation)指存在按完美程度排列,上帝為至善。啟蒙時代受到了挑戰,萊布尼茨提出“可能世界”理論,將存在之鏈動態化,認為宇宙通過無限可能性的實現趨于完美。這一思想為進化論埋下伏筆。18世紀化石發現揭示物種滅絕,動搖了“物種不可變”的教條,存在之鏈逐漸被演化論取代。存在之鏈通過等級結構統一了中世紀宇宙觀,天使作為靈性中介,既維護神圣秩序,又為物理學提供了“不可見力”的解釋原型。這一框架最終通過抽象化(如數學空間)演變為現代科學的基礎邏輯。

存在之鏈模擬示意圖

盡管去嘲笑運動是由于天使等神秘力量所致這一觀點很容易,但在我們攀登了知識的階梯后,卻不能輕易踢開腳下的階梯。具身認知的研究表明,我們的知識源于對世界的體驗。喬治·拉科夫和馬克·約翰遜(George Lakoff and Mark Johnson)在《我們賴以生存的隱喻》(Metaphors We Live By,1980 年)中展示了我們的身體體驗如何共同構建復雜的隱喻,從而為抽象概念奠定基礎。例如,當我們說“股市上漲”時,將“上”與“更多”等同,是因為我們看到石頭堆疊時,學會了將“更高”與“更多”聯系起來。我們說“抓住”一個想法,是因為我們曾有過伸手摘水果的經歷。此外,我們很難想象一個非物質的東西。當我們想象靈魂、天使或惡魔時,所想象的是某種非物質但仍具幽靈般形態的物體。

盡管在現代文化中,像天使和惡魔這樣的神秘力量常被嘲笑為對科學現象的“隨意”解釋,但我認為恰恰相反。事實上,最務實的做法或許是將自然界中的無形力量視為天使、代理主體或具有某種我們熟悉但被放大了特性的非物質智慧存在。例如,這些力量可能具有意圖和行動的能力。

只有通過深入思考并與這些更為熟悉的概念相結合,我們才能發現一些不那么直觀的概念,如時空,這些概念需要以維度、物體、位置和運動等概念為基礎。這些必要的基礎概念在歷史上通過探討物質世界與非物質世界之間的關系而得到深化,而天使學在這一過程中發揮了重要作用。

盡管人們已不再真正相信天使和惡魔的存在,但利用這些超自然的智慧存在來思考物理學的做法卻持續了很長時間。這種想象框架似乎與我們的思維運作方式產生了共鳴。因此,天使學為以復雜的方式探討空間、時間和運動的本質奠定了基礎。

天使和惡魔是否為物理學后來發現的無形力量開辟了一個概念空間?盡管在解釋自然世界時,科學與惡魔看似處于對立的兩端,但實際上,天使和惡魔深刻影響了我們今天的現代科學解釋。

特別說明:本文僅供學習交流,如有不妥歡迎后臺聯系小編。

- END -

來源:AEON

作者:麗貝卡·華萊士

譯者:大魔王的快樂

原標題:《【Aeon】麗貝卡·華萊士:天使的遺承》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司