- +1

好風朧月是清明

原創 納蘭竹瀟 蘇州吳文化博物館

作為最古老的傳統節日之一,即使是黃發小兒也能隨口背出“清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂”這樣膾炙人口的詩句,國人對于清明節應當多少都有著一份源自童年的季節限定回憶。或許是匆匆一瞥穿過的油菜花田,或許是郊外草地上放起的風箏,或許是豆沙青團,或許是濛濛細雨……不管如何,掃墓與踏青是繞不開的兩項活動,祖祖輩輩,不外如是。

祭祀的寒食

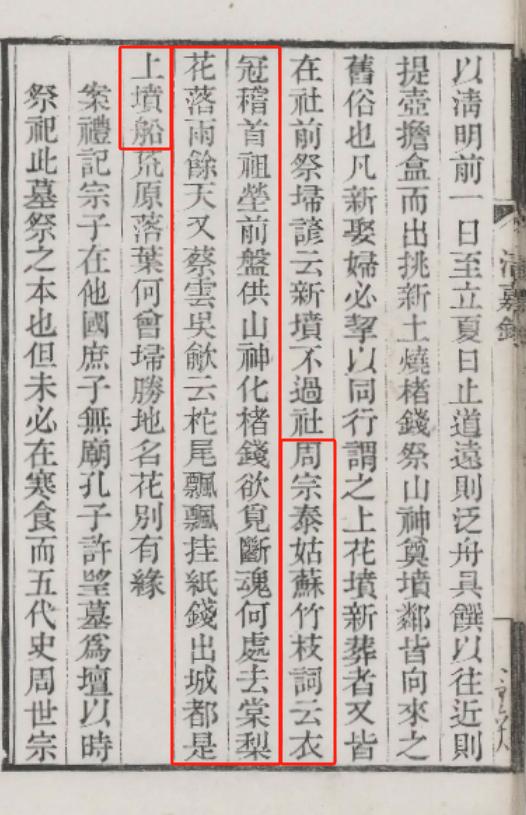

如今人們提起清明,最重要的活動莫過于掃墓,蘇州又叫上墳。周宗泰有一首《姑蘇竹枝詞》云:“衣冠稽首祖塋前,盤供山神化楮錢。欲覓斷魂何處去,棠梨花落雨余天。”蔡云的《吳歈》寫“柁尾飄飄掛紙錢,出城都是上墳船”,都是描述蘇州人清明上墳的情景。

《清嘉錄》卷三 清 顧祿 撰 蘇州圖書館藏刻本

掃墓是由祭祀傳承而來,但最初的掃墓并非是清明專屬的活動,將掃墓與清明聯系到一起的,是一個最初與清明獨立的節日——寒食。

《荊楚歲時記》中記述過寒食的習俗:“十四、禁火寒食,追悼子推。去冬節一百五日,即有疾風甚雨,謂之寒食。禁火三日,造餳大麥粥。據歷合在清明前二日,亦有去冬至一百六日者。……又周舉移書及魏武《明罰令》、陸翙《鄴中記》并云寒食斷火起于子推。……據《左傳》及《史記》,并無介子推被焚之事。按:《周書·司烜氏》:‘仲春以木鐸循火禁于國中。’注云:‘為季春將出火也。’今寒食準節氣是仲春之末。清明是三月之初,然則禁火蓋周之舊制。”

這是說,有些古籍上認為寒食禁火是為了紀念被晉文公燒死的介子推,但《左傳》和《史記》中并無介子推被焚的記載。《周書》中寫過在二月末三月初官方宣令全國禁火,正是寒食期間,可見禁火是周朝舊俗,但周朝禁火是因為這個時期民間最容易起火,為安全而禁。總之,且不論介子推被焚真偽,寒食期間三天禁火的習俗終是流傳了下來,在寒食節前,人們會提前準備好飴糖、大麥粥一類的熟食聊以果腹。《鄴中記》還記載過大麥粥的做法:“‘寒食三曰作醴酪。’又:‘煮粳米及麥為酪,搗杏仁,煮作粥。’”

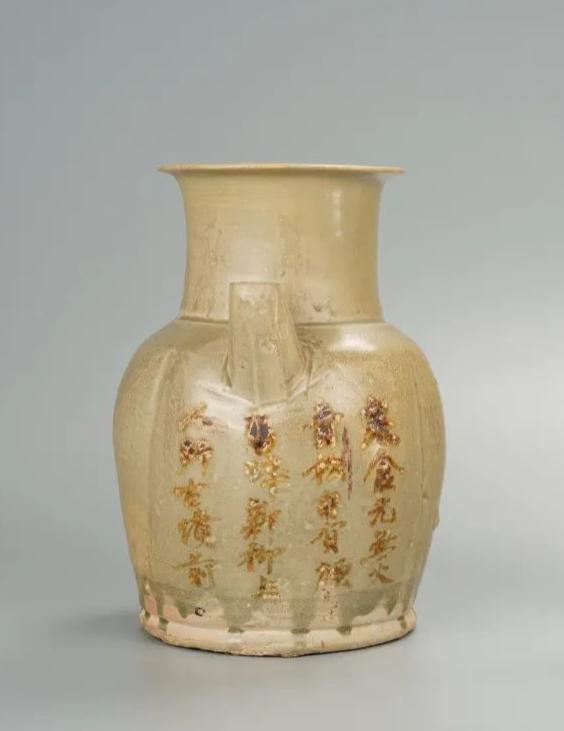

唐 “寒食元無火”詩文瓷壺 長沙博物館藏

長沙望城銅官窯窯址出土

寒食開始與清明發生融合,大約是自隋唐而始。至少在唐龍朔二年(公元662年)時,高宗就下過寒食上墓禁止娛樂的詔令,可見在此之前民間的百姓已有在寒食清明期間上墳祭掃的習慣。開元二十年(公元732年),玄宗則頒布制度,將這一民俗徹底上升成了官禮:“寒食上墓,禮經無文,近世相傳,浸以成俗,士庶有不合廟享,何以用展孝思。宜許上墓,同拜掃禮。于塋南門外奠祭撤饌訖,泣辭,食余于他所,不得作樂。仍編入禮典,永為常式。”

開元二十四年(公元736年),國家明確:“寒食、清明,四日為假。”大歷十三年(公元778年)改為:“自今已后,寒食通清明,休假五日。”至貞元六年(公元790年),又敕:“寒食清明,宜準元日節,前后各給三天。”寒食與清明合在一起放假的時間越來越長。

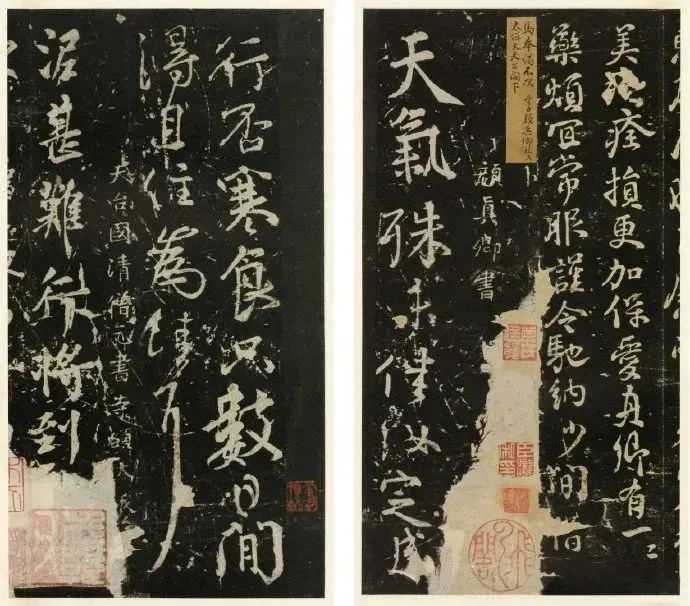

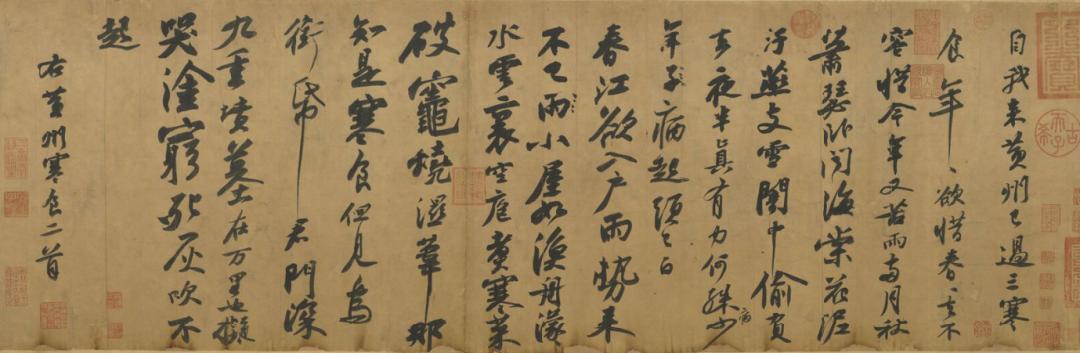

宋拓越州石氏刻帖

《顏柳白米四家法帖》之顏真卿書《寒食帖》

中國國家博物館藏

在這之后,德宗、憲宗等皇帝均為官員寒食清明掃墓下過詔令,穆宗在長慶三年(公元823年)時敕曰:“自今以后,文武百官有墓塋域在城外并京畿內者,任往拜掃。但假內往來,不限日數。……仍自今以后,內外官要覲親干外州及拜掃,并任準令式年限請假。”如果有親人墳塋在京畿內的,假中任意時間都可以拜掃;如果親人墳塋在其他州府的,皇帝甚至準許官員請假前往。這同時也側面體現出,當時的人們掃墓并不局限于寒食當日,而是在寒食清明假期之中的任意一天,唐朝詩人熊孺登作詩云“拜掃無過骨肉親,一年唯此兩三辰”,白居易分別寫過《寒食野望吟》和《清明日登老君閣望洛城贈韓道士》,兩首詩中都描述了人們掃墓時的凄清景象,也可印證這一點。

宋朝寒食清明掃墓的禮制從唐朝延續了下來,除去祭拜時間(挑選天氣合適的日期)和準備的紙錢、供品大致類似外,各地還發展出了不同的風俗:有的地方不燃香火,而是制作紙錢掛在墳前的樹上;有的親人墳墓在其他鄉里,則登山遙望祭祀,隔空飄撒冥帛,這種叫“擘錢”;在京師四方的會設酒宴,攜一家老小出游;有的寒食當日下雨,就另挑良辰前往;浙西人家在墳邊多建庵舍,就把簫鼓樂器等物提前準備在那里……

《黃州寒食帖》蘇軾 北宋 臺北故宮博物院藏

也正是歷朝歷代對于寒食和清明有意不作區分,到清代時,已有了“清明即寒食,又曰禁煙節”的說法,而且寒食從一個“古人最重之”的節日,變成了一種“今人不為節,但兒童戴柳祭掃墳塋而已”的生活習慣。

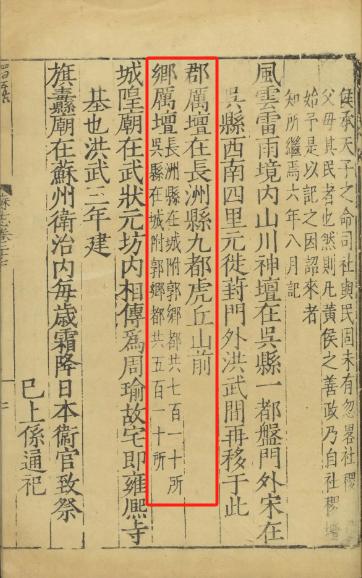

《姑蘇志》卷第二十七“壇廟上”明 王鏊等 纂 林世遠 修

日本內閣文庫藏明刻本

蘇州人清明上墳有個獨特的習俗:若是該年娶了新婦,則必要攜新婦同往祭祖,這叫“上花墳”,供上花果、點心、錫箔等物,禱請先人庇佑。而沒有后代的孤墳,也并非就真的香火斷絕,官府有個頗具人性化的舉措,在清明節時會于虎丘、山塘等地設一厲壇,又稱“孤魂壇”,舉行統一祭祀的“鄉厲”(除鄉厲壇外,還有邑厲壇、郡厲壇、社稷壇),這在多地縣志中均有記載:“鄉厲壇,即俗稱孤魂壇也,在唯亭山北麓。明洪武元年,知縣宋敏文奉命建壇,高三尺,樹以松楸,立碑其上,周圍繚垣門一。今壇已圮。每歲清明,里中廟祝以儀從迎西府城隍神為主,讀欽依祭文,祭闔鎮無祀鬼神。”各地縣志中提到“洪武”頻率極高,多半是因為朱元璋所下詔令:“詔天下無祀者,歲于清明、中元、十月朔,郡邑官致祭,著為令。令祀典因之。”

游春的上巳

雖然清明祭掃是刻在今人骨子里的傳統,但清明作為二十四節氣之一,原非憂戚懷思的代名詞。《淮南子》云:“春分后十五日,斗指乙,則清明風至。”中國的二十四節氣依北斗星斗柄指向而定,斗柄從寅位始,旋轉360°即為一年,當斗柄指向“乙位”時,太陽到達黃經15°,便是清明節氣。

而何謂清明風?“按《國語》曰:時有八風,歷獨指清明風,為三月節。此風屬巽故也。萬物齊乎巽,物至此時皆以潔齊而清明矣。”“萬物生長此時,皆清潔而明凈,故謂之清明。”清明在古人眼中,本取清潔明凈之意,正是陽春三月、萬物萌發、一派生機時節。

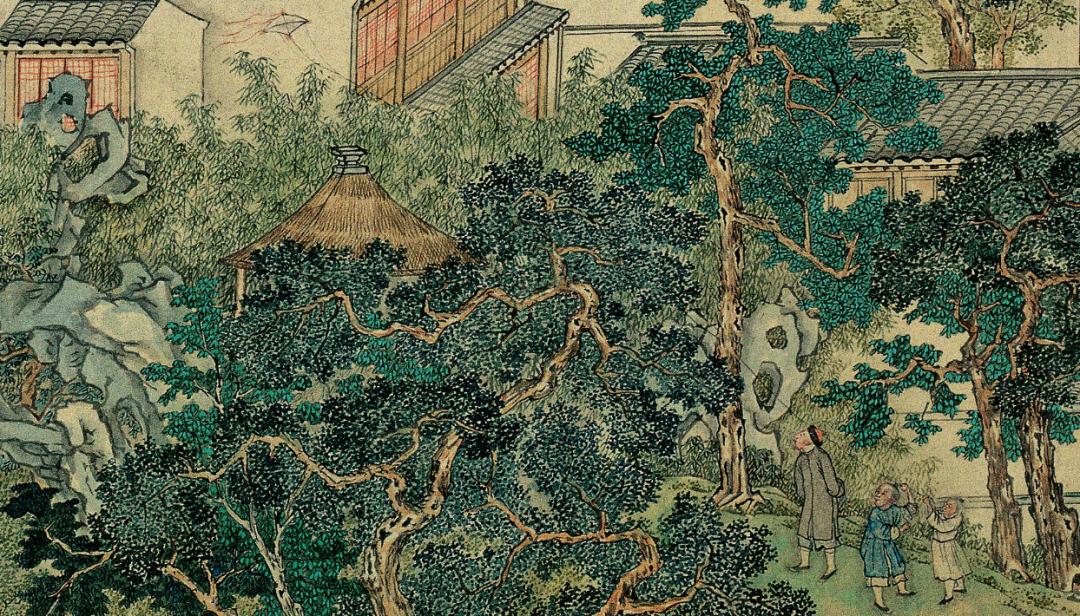

《姑蘇繁華圖》(局部)徐揚 清 遼寧省博物館藏

面對桃紅柳綠的大好春光,在掃墓回家的路上,人們自然也不會一味沉浸在悲傷之中,而是“哭罷,不歸也。趨芳樹,擇園圃,列坐盡醉。”——踏青游春同樣是清明的重頭戲。

事實上,清明踏青也與另一個古老的節日有關。每年的三月初三古稱上巳節,又名春浴節,最初是祭祀水神的節日,人們會在這一天進行“祓禊”,即在水邊舉行祭禮,洗濯身體,祈求新一年的健康和百邪不侵。《論語》中就對這一活動有過記錄:“暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,風乎舞雩,詠而歸。”漢朝以后,除了沐浴外,上巳節的活動發展出了更多方式:宴飲、踏青、賞花、蹴鞠、放風箏、蕩秋千、男女相會……春天的上巳節無疑是一個令人愉快的節日。

《姑蘇繁華圖》(局部)徐揚 清 遼寧省博物館藏

與寒食節一樣,上巳節和清明節也因時間相近而漸漸融合,民間不作嚴格區分,三節合一,人們在祭祀之后便縱情歡樂,這才出現了前文所述唐朝官方進行干預、寒食禁娛的詔令。

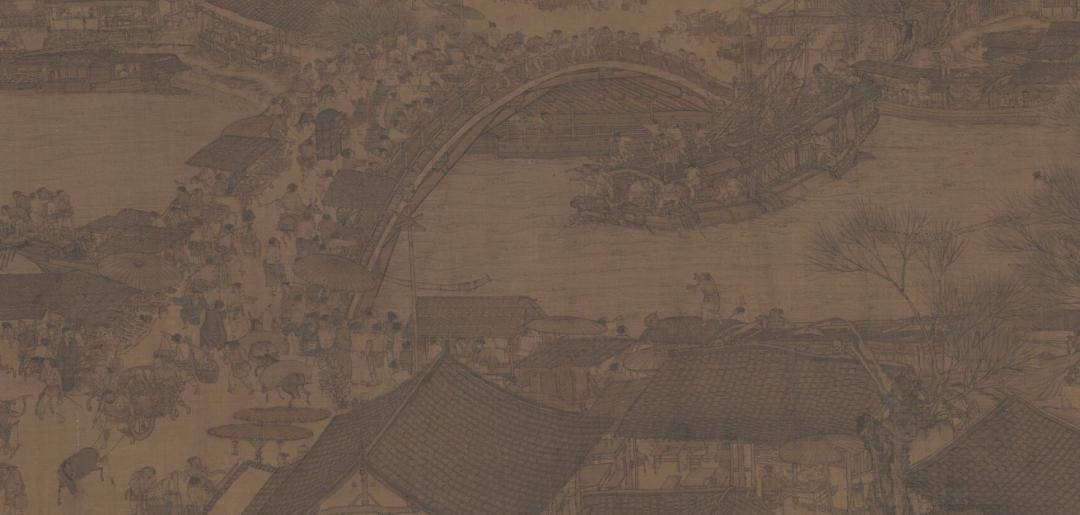

《清明上河圖》(局部)仇英 明 遼寧省博物館藏

但很顯然,這種違背了人類熱愛春景和快樂本性的禁令是無法持續太久的,唐朝之后,踏青習俗回歸民間。宋人吳惟信有詩云:“梨花風起正清明,游子尋春半出城。日暮笙歌收拾去,萬株楊柳屬流鶯。”范成大在《春日田園雜興》中描述過清明節的歡樂春游:“高田二麥接山青,傍水低田綠未耕。桃杏滿村春似錦,踏歌椎鼓過清明。”著名的《清明上河圖》描繪的也正是北宋百姓在清明節掃墓、踏青、趕集的熱鬧景象。

《清明上河圖》(局部)張擇端 北宋 故宮博物院藏

蘇州園林天下聞名,在清明時花開正好,迎來一年之中最美的季節。即使是私家園林,主人家在此期間大概也忍不住那一點炫耀的心理,對外開放,游人付一點“看花錢”便能同賞春光。袁景瀾在《吳郡歲華紀麗》中寫過自己清明游園之事:“春暖晝長,百花競放,園丁索看花錢,縱人游覽,士女雜遝,羅綺如云……”《清嘉錄》還提到機靈的小商販會借機在園林前擺攤,竟成市集:“隨處各有買賣趕趁,香糖果餅,皆可人口,瑣碎玩具,以誘悅兒曹者,所在成市。”

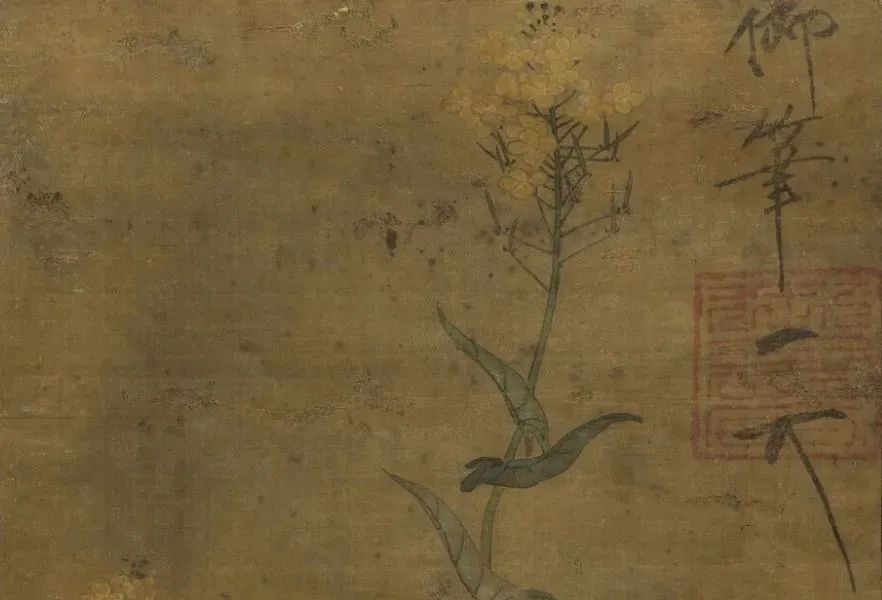

付費的花看過了,免費的花也不少,蘇州人對清明時節郊外的油菜花田多半不會陌生。盡管是再尋常不過的蔬菜,在這時開出漫山遍野燦爛的金黃小花,卻也能與桃李一競芳菲。《吳郡歲華紀麗》中就描述過菜花盛開的時候游人如織的場景:“春時菜花極盛,暖風爛漫,一望黃金。到處酒爐茶幔,款留游客。尋芳選勝之子……莫不流連忘返。”

《雌雄白雞圖》(局部)趙佶(傳)北宋 臺北故宮博物院藏

原來過去蘇州城內有兩處多種油菜,《清嘉錄》中記載:“南園、北園,菜花遍放,而北園為尤盛,暖風爛漫,一望黃金。到處皆絞縛蘆棚,安排酒爐、茶桌,以迎游冶。”尤侗寫過南園菜花:“菜色驚看布地黃,春風習習更吹香。東邊吃酒西邊唱,三月田家作戲場。”蔡云寫過北園菜花:“北園看了菜花回,又早春殘設餞杯。此日無錢能醉酒,半瓶艷色倒玫瑰。”沈朝初亦有一闋寫看菜花的《憶江南》:“蘇州好,城北菜花黃。齊女門邊脂粉膩,桃花塢口酒卮香。比戶弄笙簧。”

祭祀后開展娛樂活動不僅是家族傳統,就連前文提到的官府為無祀孤魂而組織的鄉厲也不例外。嚴肅的祭典逐漸演變成了一場節會,據《清嘉錄》記載,不擔負祭祀責任的市民們也會駕舟從山塘到虎丘看會:“清明日,官府至虎丘郡厲壇,致祭無祀。游人駢集山塘,號為看會。會中之人,皆各署吏胥,平日奉侍香火者。”游人一多,生意也多了,駕舟人把畫舫裝飾得花里胡哨,賣出更高的價格。《吳門續畫舫錄》寫道:“吳中嘗以清明、中元、十月朔三節賽神,祀孤魂于虎丘郡厲壇。舟子藉諸麗品,以昂其價。畫舫鱗集山塘,視競渡尤盛。競渡止經旬之約,賽會盡一日之歡。西舫東船,伊其相謔,真無遮大會。”

《清明上河圖》(局部)仇英 明 遼寧省博物館藏

看會自然不止看祭祀,出會這一日,蘇州城里“郡縣城隍及十鄉土谷諸神之外,如巡撫都土地諸神有祭事之責者,皆得人壇”,也就是說,凡是在平日里接受百姓供奉的神明,除了城隍和土谷神外,大大小小的土地等神像都會被抬出來,一同受祀。除此以外,人們還會挑選“演員”扮演囚犯,隨神像到厲壇后去掉枷鎖,以示被神明寬赦;挑選容貌姣好的童男童女裝束華麗,赤腳站在人肩或者馬背上,名為“巡風會”,此時沿途的善男信女都會手捧香蠟迎奉,為家人祈求平安。沈朝初另有一闋《憶江南》詞描繪這般盛景:“蘇州好,節序屆清明。郡廟旌旗壇里盛,十鄉臺閣半塘迎。看會遍蘇城。”

美食與祈禱

有祭祀就要有祭品,祭品的選擇往往也體現了當地百姓的日常飲食。寒食禁火,即意味著人們要在清明節前就準備好可以冷吃的食物,清朝詩人徐達源在《吳門竹枝詞》中提到過屬于蘇州的清明特色:“相傳百五禁廚煙,紅藕青團各薦先。熟食安能通氣臭,家家燒筍又烹鮮。”

青團 圖源:蘇州市旅游咨詢中心

青團顧名思義,是用艾草或者漿麥草搗爛后擠壓出汁,用青汁與水磨糯米粉調和拌勻,使得外皮呈青綠色,再加入豆沙餡料(有的地方還會加放一塊糖豬油),揉成圓團,蒸熟而成。《隨園食單》中也曾記載:“搗青草為汁,和粉作團,色如碧玉。”豆沙的甜味與青草的清香互相融合,口感綿糯,形成一種獨特的美味。

紅藕是指“焐熟藕”。蘇州多河,自然多藕,每年清明節之前,人們會挑選隔年老藕,去掉兩頭,灌入糯米壓實,竹簽封口后加入食用堿,蓋上荷葉,以大火燒煮,直到藕面呈褐色為止。等到冷卻后,再蘸取赤砂糖漿或者桂花食用。

明前茶 圖源:吳中太湖文旅

清明節前的蘇州還有明前茶和清明螺。在清明前沒沾過雨水的洞庭碧螺春,只取嫩芽,清香鮮爽,入口回甘,貴如黃金;清明前后的螺螄則應節而肥,味美如鵝,鄉諺云“清明螺,賽肥鵝”絕非過譽。此外,春筍、鴨蛋、河蚌、鱖魚、醬汁肉、酒釀餅等應季食物,都是蘇州人不時不食的表現。

清明螺 圖源:蘇州市旅游咨詢中心

“忽見家家插楊柳,始知今日是清明。”陸游的《春日絕句》道出了清明節的另一風俗:插柳。傳說中,插柳是為了紀念教民稼穡的神農氏,也有人說是因為觀音手持柳枝驅邪的緣故,柳樹又稱“鬼怖木”,民眾插柳以避邪:“取楊柳枝著戶上,百鬼不入家。”除了驅邪之外,農家插柳還有占卜天氣的效果,“柳條青,雨蒙蒙;柳條干,晴了天”——如果柳枝干燥,則為晴天;如果柳枝泛青,則為雨日,有鄉諺云:“檐前插柳青,農夫休望晴。”《吳郡歲華紀麗》中白描蘇州清明街景:“垂柳鬖鬖然,煙光翠柳,明媚醒人眼,大家小戶,前街后巷,門間一望而知曰:今日是清明也。”

柳枝不光可以插在門前,還可以制作成飾品佩戴。戴柳是當時蘇州流行的風氣,《吳縣志》云:“清明日,人帶柳圈。”據《清嘉錄》記載,女子或將柳枝插在鬢邊,或結小球戴在耳畔,都是祈禱紅顏不老之意。楊韞華在《山塘棹歌》曾描述:“清明一霎又今朝,聽得沿街賣柳條。相約比鄰諸姊妹,一枝斜插綠云翹。”兒童則會將柳條編成柳圈戴在頭上。《酉陽雜俎》中提到,中宗曾在上巳節將柳圈賜給侍臣,認為細柳圈辟癘,可免蠆毒。張岱在《夜航船》中說,如今兒童戴柳圈正是源于唐朝的風俗:“唐制,上巳祓褉,賜侍臣細柳圈,云帶之免蠆毒瘟疫。今小兒清明戴柳圈,本此。”因此不論目的為何,男女皆有戴柳習俗,江、震《志》記錄:“清明,男女咸戴楊柳,諺云‘清明不帶柳,紅顏成皓首’。”

《簪柳圖》張士保 清 北京藝術博物館藏

在中華民族漫長的歷史發展過程中,人們向外遵循自然規律的同時,也向內追求天、地、人三才和諧共生的哲學思想,將寒食、上巳、清明三者合一,使得清明這個古老的節日將自然與人文融為一體,順應天時,兼顧地利,不違人和。既有掃墓祭祖的莊嚴肅穆,又有郊游踏青的活潑歡樂,無論哪一項活動,都是對于整個家庭甚至于整個民族的認同感和凝聚力的具象化。這是今人傳承自祖先的智慧成果,而這個節日的種種習俗,又勢必會在我們這一代繼續流傳下去,對于自然的敬畏、對于祖先的懷念和對于傳統文化的尊重,流淌在每一個中國人的血液里。如今正是清明好天氣,諸君不妨游衍莫忘歸。

參考文獻:

1. 北魏 賈思勰《齊民要術》

2. 晉 陸翙《鄴中記》

3. 南朝梁 宗懔《荊楚歲時記》

4. 唐 熊孺登《寒食野望》

5. 唐 段成式《酉陽雜俎》

6. 宋 莊綽《雞肋編》

7. 明 劉侗、于奕正《帝京景物略》

8. 清 富察敦崇《燕京歲時記》

9. 清 顧祿《清嘉錄》

10. 清 袁景瀾《吳郡歲華紀麗》

11. 清 袁枚《隨園食單》

12.《唐會要》卷八十二

13.《安慶府祠廟考》

14.《內鄉縣志》

15.《元和唯亭志》

16.《淮南子·天文訓》

17.《歲時百問》

18.《月令七十二候集解》

19.《論語·先進篇》

20.《吳門續畫舫錄》

統籌:吳文化博物館

技術支持:蘇州多棱鏡網絡科技

原標題:《好風朧月是清明》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司