- 9

- +137

舊宮新語丨賈薇:諱祭如思——紫禁城東西六宮女性空間的私密祭奠、信仰及其陳設(shè)

本文原載于《紫禁城》2025年1月號,85-98頁,澎湃新聞經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。

作者按:此文為探討東西六宮女性空間內(nèi)私密祭奠行為及陳設(shè)的第三篇文章,前兩篇分別為《情篤難寄——紫禁城西六宮女性空間的私密祭奠、信仰及其陳設(shè)》(刊于《紫禁城》2024年第9期,139-154頁,http://www.usamodel.cn/newsDetail_forward_29893386)與《由情及權(quán)——紫禁城東六宮女性空間的私密祭奠、信仰及其陳設(shè)》(刊于《紫禁城》2024年第11期,134-147頁,http://www.usamodel.cn/newsDetail_forward_29375165)。上述兩篇文章從實例層面梳理了該祭奠空間在東西六宮內(nèi)的分布及演變。此篇則主要從理論角度探討了東西六宮女性空間祭奠行為的誕生與發(fā)展、祭奠空間的構(gòu)成與框架。從長春宮孝賢皇后影堂的“隆重出世”,到遜清承乾宮隆裕皇太后祭奠空間的簡單陳置,祭奠行為在百年間的起止,似乎也可被視為儒家詩教“發(fā)乎情止乎禮”的體現(xiàn)。

紫禁城的東西六宮,屬外官不可涉足之地,是供后妃生活居住的女性私密空間。對于其內(nèi)部的陳設(shè)及功能的劃分,以及在此區(qū)域內(nèi)所發(fā)生的祭祀行為,皆鮮有學(xué)者問津。

在東西六宮內(nèi)發(fā)生的設(shè)影堂祭奠行為,可被視為一種私密的、家族式的活動。它既是思念的寄托、皇權(quán)正統(tǒng)的彰顯,同時也是女性先祖對于后代的垂范以及女性后代對于女性先祖的瞻仰。

紫禁城的東西六宮

乾清宮以北,坤寧宮兩側(cè)分列著紫禁城的東西六宮。[清代,東六宮指承乾宮、景仁宮、鐘粹宮、景陽宮、永和宮、延禧宮,西六宮指永壽宮、翊坤宮、儲秀宮、咸福宮、長春宮及啟祥宮(后更名太極殿)]康熙二十七年(1688年),因孝莊文皇后去世尚不足半載,故康熙皇帝玄燁“不忍過慈寧宮,故從啟祥門行走”。(啟祥門為養(yǎng)心殿后東西向長街的一道門,邁入此道門后即進(jìn)入西六宮區(qū)域。若不入此門,則必向南行至隆宗門外慈寧宮附近,故康熙皇帝有此言)是時,其言“此系宮禁之地,外官無由得知”(1)。可見,啟祥門以內(nèi)的區(qū)域?qū)偻夤俨豢缮孀阒兀且粋€較為私密的空間。目前已有多位學(xué)者對此區(qū)域進(jìn)行過整體討論,但其研究皆側(cè)重外檐建筑層面的考察,而鮮有對其中陳設(shè)及功能劃分的著述。在此區(qū)域內(nèi)所發(fā)生的祭祀行為,更是鮮有學(xué)者問津。(對東西六宮區(qū)域進(jìn)行過整體討論的學(xué)者及其文章有:周蘇琴《試析紫禁城東西六宮的平面布局》,《華中建筑》1990年第3期;茹兢華《東西六宮的內(nèi)外檐裝修》,《紫禁城》1984年第1期;李雪《紫禁城東西六宮影壁淺談》,《紫禁城》2021年第8期;曹振偉《紫禁城東、西六宮脊部彩畫調(diào)查研究》,《故宮博物院院刊》2021年第10期)

目前可見的主要相關(guān)研究有陸于平發(fā)表的文章,此文就清代皇后及皇太后的信仰問題進(jìn)行了小規(guī)模討論,但文本更多是從男性話語體系出發(fā),是具有政治色彩的書寫。(2)同時,對生育信仰(皇太后與皇后對生育的需求存在著差異。誕育皇嗣既源于父權(quán)社會對繼承財富的需求,反之亦為女性鞏固其母族及自身地位的一種手段。因此,在絕大多數(shù)時期,爭取皇嗣可被視為是后妃在后宮中生存且獲取權(quán)利最為重要的途徑)、情感寄托方面,已故皇帝的遺孀與居于東西六宮內(nèi)的后妃群體(清晚期出現(xiàn)了太后、太妃仍居?xùn)|西六宮的特殊案例。此處“居于東西六宮內(nèi)的后妃”專指在位皇帝的后妃),具有天然的分歧,并呈現(xiàn)出不同的表達(dá)方式。此外,徐廣源(3)、王伊悠(4)等學(xué)者曾有筆墨涉及后宮供設(shè)御容之事,可惜并未進(jìn)行深入挖掘。

紫禁城的乾清宮區(qū)域(標(biāo)紅框處)及東西六宮(標(biāo)綠框處)

紫禁城內(nèi)的女性空間

女性空間,為女性可支配或影響的客觀范圍。本文所探討的女性空間,主要指東西六宮內(nèi)實際為后妃生活居住的宮殿。嚴(yán)格意義上講,紫禁城東西六宮并非一個完全屬于女性的空間。至少在清代,東西六宮并非完全用于后妃的寢居:如清初景陽宮被改辟為藏書處并于后殿懸掛御書房匾;雍正時期永壽宮被辟為皇帝暫居之處(5);啟祥宮(清代晚期更名為太極殿)曾長期為內(nèi)務(wù)府如意館、玉作等作的辦公之處;乾隆皇帝去世后,嘉慶皇帝曾在咸福宮苫次及暫居(6);道光年間延禧宮罹回祿之災(zāi)后,于宣統(tǒng)元年改建“水族館”(7)。

附:檔案記載的啟祥宮為內(nèi)務(wù)府如意館、玉作辦公之處

乾隆四年九月二十六日,“崔總廖保持來司庫郎正培押帖一件,內(nèi)開為本日太監(jiān)毛團(tuán)傳旨,西洋人王志誠、畫畫人張維邦等著在啟祥宮行走,各自畫油畫幾張,欽此”。(《清宮內(nèi)務(wù)府造辦處檔案總匯 九》“乾隆四年·如意館”,頁172)

乾隆二十一年十二月“二十四日,接得崔總德魁押帖一件,內(nèi)開本月二十三日太監(jiān)胡世杰傳旨,著啟祥宮預(yù)備油畫柾子二幅,著郎世寧畫油畫,欽此”。(《清宮內(nèi)務(wù)府造辦處檔案總匯 二十一》“乾隆二十一年·如意館”,頁717)

乾隆十一年五月“十二日,司庫世秀、太監(jiān)高玉等傳旨,周鯤著仍在啟祥宮行走,欽此”。(《清宮內(nèi)務(wù)府造辦處檔案總匯 十一》“乾隆十一年·記事錄”,頁389)

乾隆十一年“十六日,副崔總六十七持來司庫郎正培押帖一件,內(nèi)開為二月初五日,太監(jiān)胡世杰傳旨,新來畫畫人曹夔音往啟祥宮行走,著畫宣紙山水一張,欽此”。(《清宮內(nèi)務(wù)府造辦處檔案總匯 十四》“乾隆十一年·如意館”,頁415)

乾隆四年二月“初三日奉旨將六塊溫都里那石之內(nèi)重二十斤十三兩一塊照里邊水晶四喜有蓋雙環(huán)瓶樣做一件,令好手玉匠二名進(jìn)啟祥宮成做”。(《清宮內(nèi)務(wù)府造辦處檔案總匯 九》“乾隆四年·玉作”,頁95)。

乾隆十三年“三月(啟祥宮)十八日,七品首領(lǐng)薩木哈傳旨,著新來的玉匠顧觀光、金振著在啟祥宮行走,欽此”。(《清宮內(nèi)務(wù)府造辦處檔案總匯 十六》“乾隆十三年·啟祥宮”,頁246)

紫禁城內(nèi)從清初至遜清時期,絕大多數(shù)時間為女性所居住的、可以被定義為女性空間的宮殿并不多。即使是長春宮、鐘粹宮等長期為后妃所居住的空間,亦不免受到男性統(tǒng)治者話語權(quán)的制約與干預(yù)(8),其內(nèi)發(fā)生的祭奠行為亦在男性統(tǒng)治者的默許之下。這些女性空間的實際范圍或許僅囿于一座院落或一間宮室,但其內(nèi)部卻暗流涌動著與男性話語權(quán)的博弈:一種“你進(jìn)我退、你退我進(jìn)”的張力。居于深宮的女性們始終試圖在這一空間內(nèi)更多呈現(xiàn)符合其當(dāng)下身份的訴求,如對生育的渴望——既符合男性統(tǒng)治者的意愿,又是可助其奠定地位的歸宿。同時某些真情實感也通過物質(zhì)媒介呈現(xiàn)在其中,比如夫妻伉儷深情與“孝”在婆媳這一特殊關(guān)系中的表達(dá)等。

女性空間內(nèi)的祭祀空間——影堂

懸掛人物畫像的行為,早期常見于佛寺之中。(9)自唐玄宗始,便有于別殿懸掛祖宗御容的禮制,宋代稱之為神御殿,元代則曰影堂。(《元史·祭祀志》:“原神御殿舊稱影堂,所奉祖宗御容。”)至清代,懸掛于祭祀空間的帝后畫像常被稱為御容,且通常為帝后的朝服像。清因明制,祭祖于太廟,又先后在紫禁城內(nèi)外建奉先殿與壽皇殿等祭祀場所。從現(xiàn)存史料看來,東西六宮內(nèi)亦存在具有相近職能的空間,區(qū)別在于此處奉祀的對象僅為女性。此區(qū)域之“影堂”在地理位置上更為隱蔽,史書對此記載亦也更為隱晦。乾隆十三年(1748年),孝賢純皇后升遐。為悼念亡妻,乾隆皇帝遂辟長春宮為影堂。(10)此殿深處后宮,參與祭奠的人群較為簡單(皇帝、皇子及后宮女眷),亦無禮部提供的儀注。因此在這些女性居所發(fā)生的祭奠行為可被視為一種隱秘私人的、更為家族式的活動,本文稱之為“私密祭奠”。

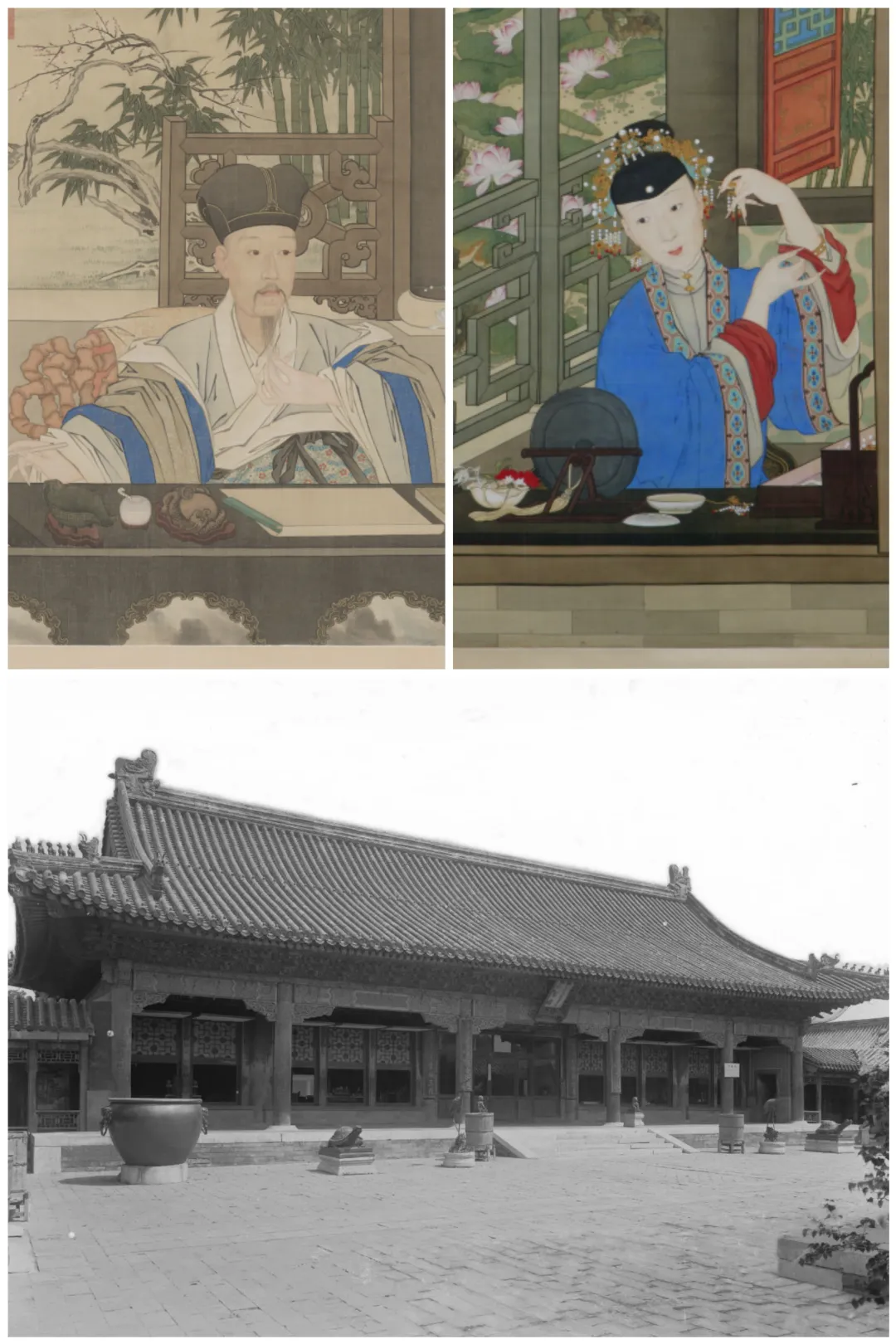

上:乾隆皇帝像、孝賢純皇后像;下:長春宮舊影

于別殿懸掛祖宗御容的禮制始于唐代

唐玄宗于別殿安置太宗、高宗、睿宗御容。每日侵早,具服朝謁。此今日奉先殿之所自立也。宗廟之禮。

——[清]顧炎武《日知錄集釋》,國學(xué)整理社,1936年,頁339

長春宮作為已逝皇后的故居,整體構(gòu)成一個關(guān)于“遺念”(逝者的遺物,可被視為生者追思逝者的一種媒介)的象征。小至奩具,大至整個建筑空間,都是孝賢皇后留給乾隆皇帝的遺念。在隨后的幾十年里,長春宮的祭祀對象逐漸增多,從懸掛孝賢純皇后的御容開始,相繼懸掛了更多乾隆皇帝已逝妃嬪的畫像。乾隆皇帝退位后,東西六宮中設(shè)立“影堂”祭奠已逝女性的私密活動似乎暫歇。但種種證據(jù)表明,后來嘉慶皇帝為其生母在儲秀宮亦設(shè)立過“影堂”(乾隆六十年,乾隆皇帝曾頒上諭“皇太子生母令懿皇貴妃,著贈為孝儀皇后”),而此時的“影堂”規(guī)模縮減至一間,且不再同時于一宮之內(nèi)祭祀多為皇妣。此后,為具有皇后身份的愛妻與母親在其故居設(shè)立私密禮儀的空間成為一種傳統(tǒng),并一直隱匿在東西六宮內(nèi)部。

這里有兩個較為特殊的例子——孝全成皇后及孝哲毅皇后的影堂。孝全成皇后影堂延續(xù)時間之長與傳承相對清晰的情況為本研究提供了更為廣闊的視野。作為最得道光皇帝寵愛的皇后(11)、咸豐皇帝的生母,孝全皇后的影堂與遺念雖幾度遷移,但對其御容及遺念的私密祭奠活動卻一直延續(xù)至溥儀出宮前夕。從清室善后委員會點查的承乾宮東佛堂報告來看(12),孝全成皇后影堂的空間設(shè)置實際上已超越了“瞻禮”的范疇,而具備一條“生-死-往生”的過渡邏輯。孝哲毅皇后阿魯特氏于光緒初年去世,此時她并無丈夫與子女可為其供設(shè)“影堂”。而從清室善后委員會點查的結(jié)果來看,翊坤宮確實奉有孝哲毅皇后的影堂(13),其設(shè)立應(yīng)出于兩宮太后之意。這說明至同光時期,為已逝皇后陳設(shè)影堂很有可能已經(jīng)成為一種約定俗成但不見于明文的慣例,這與民國時期內(nèi)廷為隆裕皇后設(shè)置影堂的情況相類似。(14)另一方面,孝哲毅皇后影堂的設(shè)立,也成為紫禁城東西六宮內(nèi)“婆婆”為“兒媳”建立影堂的一個特例。

孝全成皇后畫像

清人畫旻寧喜溢秋庭圖軸

自孝儀純皇后開始,東西六宮的影堂均設(shè)立在各處宮殿的佛堂中(東西六宮內(nèi)的宗教或祭祀活動往往在一個空間內(nèi)進(jìn)行,這一空間一般為一殿之暖閣,檔案中常統(tǒng)稱其為佛堂);甚至在之后的文書記載中,統(tǒng)稱這一空間為佛堂(鐘粹宮配殿應(yīng)是為祭奠孝貞顯皇后與隆裕皇后而后辟的空間,但檔案中亦以佛堂稱之)。這個圍繞著女性展開的私密祭奠空間,已漸漸與佛堂融合為一體。佛堂的職能不再僅滿足使用者對宗教信仰的禮拜,影堂與遺念的加入使原始純粹的佛堂又具有了祭奠祖先、表彰孝道的職能。不論從其空間陳設(shè)的豐富性來看,還是從其空間所具有的意義來看,影堂已不僅為懸“影”之堂,而是繼續(xù)發(fā)展成了類似于壽皇殿神龕的祭祀禮儀空間。長春宮作為最早的影堂,其本身自成孝賢皇后的“遺念”;而此后,遺念之物則取而代之,成為“影堂”這一私密祭祀空間內(nèi)陳設(shè)的重要一類,甚至與其并立。

遺念龕為供奉遺念物的神龕,其旁邊常陳設(shè)金塔。(據(jù)壽皇殿陳設(shè)檔,壽皇殿神龕內(nèi)不僅陳設(shè)大行皇帝皇后的生活用品,并各配有金塔)由于金塔內(nèi)常常存貯逝者的發(fā)甲或印信,因此檔案中也會稱其為發(fā)塔或金塔龕。(15)其為逝者與生者的情感紐帶。同時,佛堂內(nèi)陳設(shè)的經(jīng)書及造像,一方面滿足了寢宮居者(生者)的訴求與信仰,一方面又為影堂所供逝者提供了渡往彼界的手段與通道。從現(xiàn)有史料來看,東西六宮內(nèi)部分影堂在特定的日期會伴有唪經(jīng)的活動。(16)因此,不論從宗教儀式與空間陳設(shè)的關(guān)系來看,還是內(nèi)部區(qū)域的轉(zhuǎn)折接洽,似乎都暗含了超度逝者的主觀意志,彼此錯綜復(fù)雜卻密切相關(guān)。

影堂的位置,通常為逝者生前的居所。隨著不同供奉對象生前所居位置的變遷,東西六宮內(nèi)的影堂具有一個相對明確的發(fā)展鏈條。自乾隆朝至遜清,東西六宮的影堂基本是自西六宮向東六宮發(fā)展的,先后在長春宮-儲秀宮(即翊坤宮。光緒九年翊坤宮儲秀宮改建工程竣工后,翊坤宮實際成為了儲秀宮的前殿)-鐘粹宮-承乾宮設(shè)立。這種局面的形成一方面是由于清中期的皇后多居西六宮、清晚期的皇后多居?xùn)|六宮;另一方面或許也是西六宮空間不斷被“擠兌”的必然結(jié)果。經(jīng)咸豐九年(17)及光緒九年(1883年)的改造,西六宮實際僅存長春宮與儲秀宮兩處可供后妃居住的宮殿。(咸豐九年,啟祥宮與長春宮合為一個四進(jìn)院落,啟祥宮成為長春宮的附屬建筑并更名為太極殿;光緒十年,效仿長春宮之制,翊坤宮后殿改為穿堂,名體和殿,翊坤宮與儲秀宮合并為一個四進(jìn)院落,統(tǒng)稱儲秀宮)

附:清代皇后們的居所

清高宗(乾隆皇帝)皇后孝賢純皇后曾居儲秀宮及長春宮,繼后那拉氏居翊坤宮,孝儀純皇后舊居儲秀宮;

清仁宗(嘉慶皇帝)皇后孝淑睿皇后及孝和睿皇后均曾居儲秀宮;

清宣宗(道光皇帝)第二任皇后孝慎成皇后曾居儲秀宮,第三任皇后孝全成皇后居鐘粹宮;

清文宗(咸豐皇帝)皇后孝貞顯皇后(慈安皇太后)居鐘粹宮,孝欽顯皇后(慈禧皇太后)居儲秀宮;

清穆宗(同治皇帝)的皇后孝哲毅皇后居儲秀宮;

清德宗(光緒皇帝)的皇后孝定景皇后入宮后居鐘粹宮。

有趣的是,雖然位置一再改變,但在東西六宮中發(fā)生的私密祭奠行為卻逐漸成為一種定例。乾隆朝對孝賢皇后進(jìn)行私密祭奠的空間布局與陳設(shè),及其所形成的圍繞著“御容”“遺念”應(yīng)運而生的諸如“供桌”“供碗”等祭奠元素,為后世在女性空間內(nèi)奉祀已逝皇后提供了一個范本。女性空間內(nèi)私密祭奠發(fā)生的場所,通常為已逝女性生前的寢宮(這里并非指其所居住的某一間屋室,而是指其所住屋子所在的整個宮殿),且大多為其初入宮時所居寢宮。為其設(shè)立“影堂”或“遺念龕”的人最初往往為其丈夫或兒子,但隨著晚清垂簾聽政制度的產(chǎn)生,權(quán)利逐漸向女性偏離,便陸續(xù)出現(xiàn)女性為女性設(shè)置影堂的情況。(孝貞顯皇后、孝欽顯皇后、孝哲毅皇后、孝定景皇后的影堂均應(yīng)屬此類。雖然在名義上以上影堂或為嗣皇帝所為,但從實際下旨的人來看,則應(yīng)為實際掌握權(quán)利的皇太后或太妃所為)

影堂的陳設(shè)、空間構(gòu)成與瞻禮者

御容與遺念,均為連接生者懷念追思與逝者已故事實的物質(zhì)媒介,但這一紐帶隨著被喚起對象在親緣上的疏遠(yuǎn)而日益衰微。類似于“祧廟”制度,一些親緣較遠(yuǎn)的沒有子嗣的皇后逐漸淡出了后宮影堂。這與乾隆皇帝將長春宮影堂還原寢宮的舉措同理,都是生者居住空間與對逝者追憶的博弈。至溥儀時期,仍被東西六宮奉祀的女性有孝全成皇后、孝貞顯皇后(慈安太后)、孝欽顯皇后(慈禧太后)、孝哲毅皇后、孝定景皇后(隆裕太后)。從五服制度的角度看,孝全成皇后為溥儀的曾祖母,孝貞顯皇后與孝欽顯皇后則為其祖母,孝哲毅與孝定景皇后為其母。實際上,所處同一近緣位置的祖母卻享受著不同重視程度的祭奠禮儀——在東西六宮內(nèi)發(fā)生的祭祀中,對孝欽顯皇后祭奠的重視程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于對孝貞顯皇后的祭奠活動;孝哲毅皇后與孝定景皇后亦然——似乎更為“正統(tǒng)”的孝哲毅皇后卻明顯沒有孝定景皇后受人重視。((從北京《益世報》一九二二年一月十四日第七版《神武門內(nèi)火警》的報道來看,孝定景皇后的祭奠空間是有宮人上香奉祀的。同時,從兩者的建置來看,翊坤宮西暖閣內(nèi)陳置簡陋,物品數(shù)量甚至不如經(jīng)歷過回祿之災(zāi)后的孝定景皇后影堂)這說明對逝者祭奠的禮遇受制于其生前的實際權(quán)威以及錯綜復(fù)雜的人脈網(wǎng)絡(luò)。孝全成皇后被如此長期、隆重地祭奠,與其兒媳葉赫那拉氏的久居權(quán)威是不無關(guān)系的。(雖然對孝全成皇后的祭奠活動歷經(jīng)了道光、咸豐、同治、光緒、宣統(tǒng)五朝,但孝全成皇后的兒媳葉赫那拉氏卻自同治至光緒年間掌握了國家的實際權(quán)柄。因此從女性的角度考慮,家庭代際僅為婆媳這兩代人)

慈禧皇太后畫像

附:清代后宮奉祀女性神主的遷祧未遵循五服制度

遷祧:對神主的遷移。

五服制度:根據(jù)服喪之人與逝者親緣、尊卑等關(guān)系而形成的禮儀規(guī)范,由近及遠(yuǎn)共分?jǐn)厮ァR衰、大功、小功和緦麻五個等級。

由于神主不斷增多,祭祀空間逐漸不敷使用,因此需要將一部分神主遷至他處供奉祭祀。遷祧對象往往需考慮多重因素,五服親疏便是其中一個方面。但對后宮奉祀女性神主的遷祧,似乎并未遵循傳統(tǒng)的五服制度。如孝純儀皇后為咸豐皇帝的祖母,但在咸豐二年即被遷祧(《道光二十年立惇本殿東佛堂供奉遺念》,《清宮瓷器檔案全集》卷三十一,第288頁);再如孝貞顯皇后為光緒皇帝名義上的母親,但在光緒十五年即被遷祧(第一歷史檔案館,05-13-002-000290-0098,為孝貞顯皇后圣容由鐘粹宮東配殿舁請于壽皇殿大柜尊藏所需龍亭飭匠送交轉(zhuǎn)知會鑾儀衛(wèi)派尉敬謹(jǐn)抬進(jìn)事致內(nèi)務(wù)府,工部,光緒十五年正月十六)。

從空間構(gòu)成來看,最初長春宮影堂與遺念為一個整體空間,影堂甚至被包裹在整個“遺念”之中。嘉慶時期,隨著皇后影堂規(guī)模的縮小,影堂被融入至佛堂的空間內(nèi),遺念或附屬于影堂,或為獨立空間。但從現(xiàn)存檔案來看,最終呈現(xiàn)的孝全成皇后之祭奠空間被分為了三個區(qū)域,即以御容為中心的影堂、以女性神明為祭奠對象的信仰空間,以及以“遺念”為緣起的宗教空間。(18)而在孝欽顯皇后與孝哲毅皇后的私密祭奠空間內(nèi),卻似乎沒有奉祀女性神明的地方,僅以御容與遺念為核心。形成這種局面的原因,應(yīng)從兩方面進(jìn)行分條縷析:一為奉祀對象本身在祭奠時的現(xiàn)實意義表現(xiàn)在哪,以及需要考慮某一種形式的祭奠空間或為不同歷史時期形成空間嵌套的結(jié)果。

孝全成皇后死于皇后之位,其子奕詝繼承大統(tǒng),其兒媳葉赫那拉氏更實際掌握權(quán)利直至清末,因此其在皇位繼承與血脈延續(xù)上,對于當(dāng)時的后宮主位慈禧皇太后具有重要的現(xiàn)實意義,故其祭奠空間內(nèi)又可嵌套以碧霞元君為主、體現(xiàn)繁衍訴求的神明空間。(值得注意的是,目前筆者僅見到咸豐皇帝西狩時隨奉其母親遺念的檔案記載,并未見其他皇后的影堂或遺念龕隨圍的記錄。咸豐皇帝對于其母親孝全皇后的情感是極為重視而誠摯的)同時,孝全成皇后的祭奠空間亦經(jīng)歷了多次搬遷與多位帝王及后宮主位的祭奠活動,因此孝全成皇后的祭奠空間始終處于一個動態(tài)變化并趨向完善的過程,其為多個時期陳設(shè)疊加的結(jié)果,且最終達(dá)到了一個由生者至逝者、再經(jīng)由神靈攜領(lǐng)至彼岸的超度模式。慈禧以太皇太后的身份駕崩,雖然同治皇帝對于其政治生涯是十分關(guān)鍵的存在,但孝欽顯皇后(慈禧)實際已僭越后宮主位所能得到的權(quán)利,成為彼時大清的真正統(tǒng)治者。而孝哲毅皇后與孝定景皇后并無子嗣,因此在對生者祭奠的語境下,更強調(diào)其“祖”之重,尤其是孝哲毅皇后影堂的設(shè)立,更近乎為延續(xù)一種制度而存在(在第一歷史檔案館藏現(xiàn)已公開的檔案中,尚未見到祭奠孝哲毅皇后的記錄),故御容與遺念支撐了此二者的整個祭奠空間(在孝哲毅皇后與孝定景皇后的祭奠空間內(nèi)甚至鮮有無量壽佛與經(jīng)書陳置)。當(dāng)然,孝定景皇后的例子則給予我們的啟示是:在東西六宮女性的空間內(nèi),御容才是祭奠環(huán)節(jié)最重要最必不可少的元素。

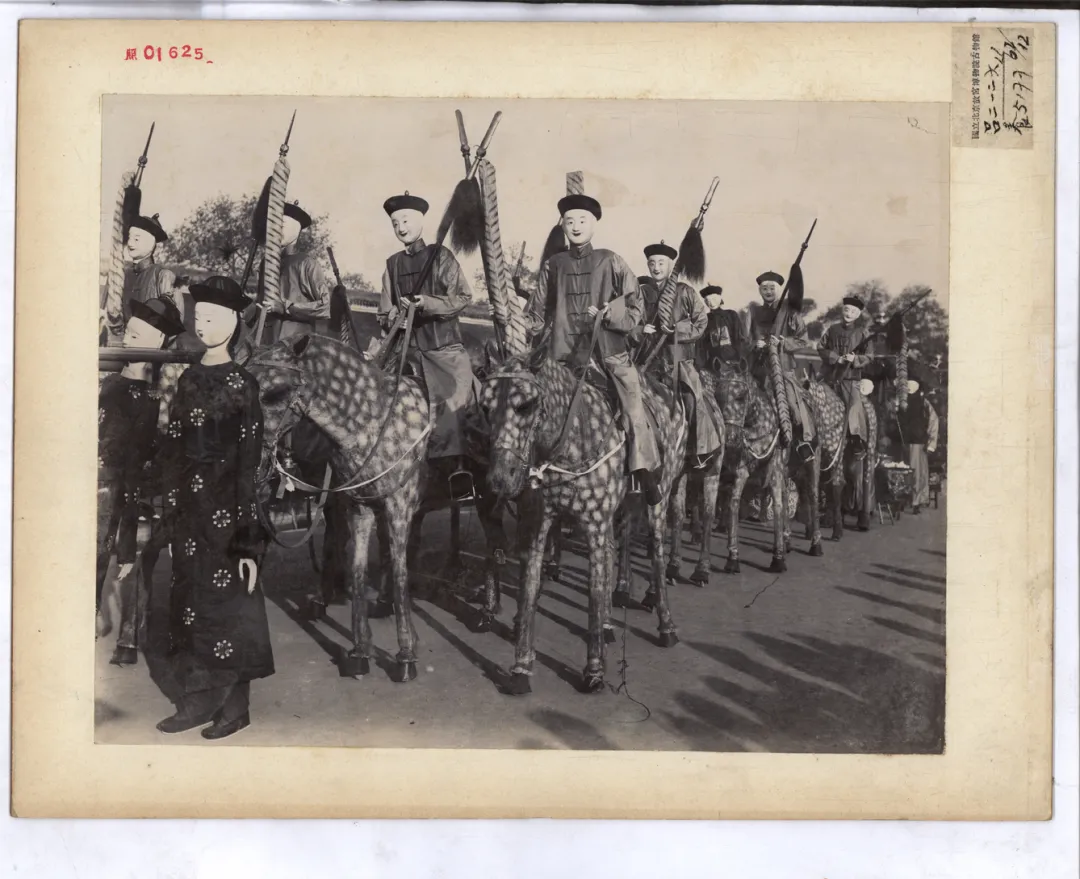

隆裕太后出殯紙人騎馬像

瞻禮者的人員構(gòu)成可謂是復(fù)雜的,其與逝者的倫理關(guān)系可以是夫妻,可以是母子與母女,可以是婆媳,或者血緣更遠(yuǎn)的子孫后代。從祭奠的儀式來看,至少有兩種,一種是五服內(nèi)之后輩女性成員與嗣皇帝均可以參與的儀式{如光緒三十年正月初六日《承乾宮等處遣皇后親詣行禮等行程單》(05-13-002-000342-0007):“皇后詣孝全成皇后御容前拈香行禮,瑾妃、榮壽固倫公主隨從行禮畢。”又如宣統(tǒng)三年《隆裕皇太后率皇帝詣孝欽顯皇后御容前并德宗景皇帝圣容前行釋服禮等事宜行程單》(05-13-002-000377-0008)記載,瑾太妃與溥儀可在孝欽顯皇后影前行釋服禮,但遺念龕前則僅隆裕皇太后一人拈香行禮},另一種則為后宮主位或皇帝或嗣皇帝對已逝皇后進(jìn)行的私密祭奠,檔案中一般稱其為“拈香”。生者對于逝者的追思,最初源自真摯純粹的私人情感,后來逐漸傾向于對政治、地位等方面的考量。這是一種人情走向制度的演變,亦是內(nèi)廷規(guī)則日益僵化的表現(xiàn)。因此,東西六宮內(nèi)祭祀女性主位可被視為一種發(fā)生在宮廷內(nèi)部、產(chǎn)生在男權(quán)話語構(gòu)架下且錯綜復(fù)雜的現(xiàn)象——既是思念的寄托、皇權(quán)正統(tǒng)的彰顯;同時也是女性先祖對于后代的垂范以及女性后代對于女性先祖的瞻仰(目前未發(fā)現(xiàn)對后宮主位女性的神格化,但無疑被祭奠的女性擁有著后宮女性所向往的地位與權(quán)力)。

(本成果得到故宮博物院“英才計劃”和北京故宮文物保護(hù)基金會學(xué)術(shù)故宮萬科公益基金會專項經(jīng)費資助。)

——————————

注釋

(1)《大清圣祖仁皇帝實錄》卷一三四“康熙二十七年三月”

(2) Luk Yu-Ping. “Qing Empresses as Religious Patrons and Practitioners”, in Daisy Yiyou Wang and Jan Stuart eds., Empresses of China’s Forbidden City: 1644-1912. Salem: Peabody Essex Museum and Washington DC: Freer|Sackler, Smithsonian Institution, 2018. 110-127.

(3)徐廣源《清帝圣容供奉制度初探》,戴逸主編《清史研究與避暑山莊》,遼寧民族出版社,2005年,頁360。

(4)Daisy Yiyou Wang, “Deciphering Portraits of Qing Empresses”, in Empresses of China's Forbidden City, 1644-1912, eds. Daisy Yiyou Wang and Jan Stuart(Salem, MA: Peabody Essex Museum; Washington DC:Freer|Sackler, Smithsonian Institution, 2018), 91

(5) “初二日,內(nèi)務(wù)府總管海望奉上諭,養(yǎng)心殿后永壽宮照朕所住宮殿款式收拾,朕住永壽宮后翊坤宮亦收拾給妃嬪住,爾俱畫樣呈覽,欽此。”見《清宮內(nèi)務(wù)府造辦處檔案總匯 五》(后文簡稱“總匯”)“雍正九年·記事錄”,頁42

(6)《清代歷朝起居注合集·清仁宗》卷四:嘉慶四年正月二十三日,“是日,上居咸福官(宮)苫次”,并于同年十月“上自咸福宮移居養(yǎng)心殿”。又《清代歷朝起居注合集·清仁宗》卷二十二記:嘉慶二十五年九月十六日,“上居咸福宮”。

(7)萬依《故宮辭典》,紫禁城出版社,2016年,頁45。

(8)晚清政治權(quán)柄向女性轉(zhuǎn)移,慈禧太后在一定程度上已呈現(xiàn)了帝王化的趨勢。如在其五旬萬壽之際仿照咸豐皇帝改造長春宮的做法將儲秀宮亦改為前朝后寢的帝王模式,又如其于六旬大壽之際遷居乾隆皇帝退位后所居之寧壽宮等行為,均在一定程度上效仿了男性統(tǒng)治者的做法。但其賦予自己的形象始終是女性形象。詳見Yuhang,Li.“Painting Empress Dowager Cixi as Guanyin for Missionaries’ Eyes”,Orientations vol.40,No.6(November/December 2018):50-61。

(9)武懷軍《影堂源流考論》,《文史哲》2020年第4期,頁150~164、168。

(10)這一行為的內(nèi)因源自弘歷與富察氏結(jié)發(fā)夫妻的繾綣之情,以及面對發(fā)妻薨逝乾隆皇帝難以排遣的沉痛哀思。參見《清實錄·大清高宗純皇帝實錄》“乾隆四十二年二月下·乾隆四十二年丁酉二月”。

(11)孝穆皇后及孝慎皇后僅得到銅鍍金塔的待遇(參見中國第一歷史檔案館藏《活計檔》膠片18。)

(12)《故宮物品點查報告·第二編·第三冊》卷一“承乾宮”。

(13)《故宮物品點查報告·第三編·第三冊》卷一“翊坤宮儲秀宮”。

(14)隆裕皇后于1913年去世,此時溥儀年幼,諸事宜由攝政王定奪。此時為隆裕皇后建立影堂的動機既不出于夫婦之愛,亦非源于孝悌,應(yīng)更多是出于一種對慣常做法的延續(xù)。

(15)孝全成皇后于道光二十年正月十一日去世,當(dāng)月二十五日道光皇帝便下旨為其制作“金塔龕”。參見中國第一歷史檔案館藏《活計檔》膠片21。

(16)孝賢純皇后喪儀中,唪經(jīng)時影堂仍未建置完畢。(中國第一歷史檔案館,05-0092-018-020,《奏為大行皇后大事長春宮念經(jīng)事》,總管內(nèi)務(wù)府,乾隆十三年四月初五日),但從鐘粹宮孝全成皇后影堂設(shè)立及禮儀的情況來看,部分影堂在設(shè)立后亦會舉行定期的唪經(jīng)儀式。

(17)1859年。參見劉暢、王時偉《從現(xiàn)存圖樣資料看清代晚期長春宮改造工程》,《故宮博物院院刊》,2005年第5期,頁13。

(18)賈薇《由情及權(quán)——紫禁城東六宮女性空間的私密祭奠、信仰及其陳設(shè)》,《紫禁城》2024年第11期,頁134~147。

賈薇,故宮博物院宮廷歷史部館員,清華大學(xué)建筑學(xué)院在讀博士。研究方向為清代宮廷陳設(shè)及家具史,近兩年側(cè)重于對宮廷女性空間的梳理與探討。已發(fā)表相關(guān)論文十余篇,出版專著一部。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司