- +1

抗戰回望09︱抗戰時期富人的義務:有錢出錢,有力出力!

今年是抗日戰爭勝利暨世界反法西斯戰爭勝利80周年,澎湃新聞·私家歷史與抗戰文獻數據平臺合作,推出“抗戰回望”系列,選取抗戰期間的報紙、圖書、日記等史料加以介紹,希冀帶領讀者前往歷史現場,觸碰抗戰時中國軍民的精神與生活。

法國歷史學家謝諾(Jean Chesneaux)認為:“南京國民黨政府的權力,是建立在農村保守社會集團和城市近代新興商業資產階級聯盟之上的。”這一觀點并非沒有人質疑,小科布爾即指出:“在南京政府十年時期,江浙財閥并沒有成為獨立自主的政治力量。國民黨政府迷醉于追求政治統治,決不容許一個強大的政治上有力量的資產階級存在。”國民政府和富人(即所謂的地主階級與資產階級)的關系究竟如何?在南京十年以外的時段里,如抗戰時期,又是怎么樣?本期將介紹《有錢出錢,有力出力!》這份史料,希望有助于回答這一問題。

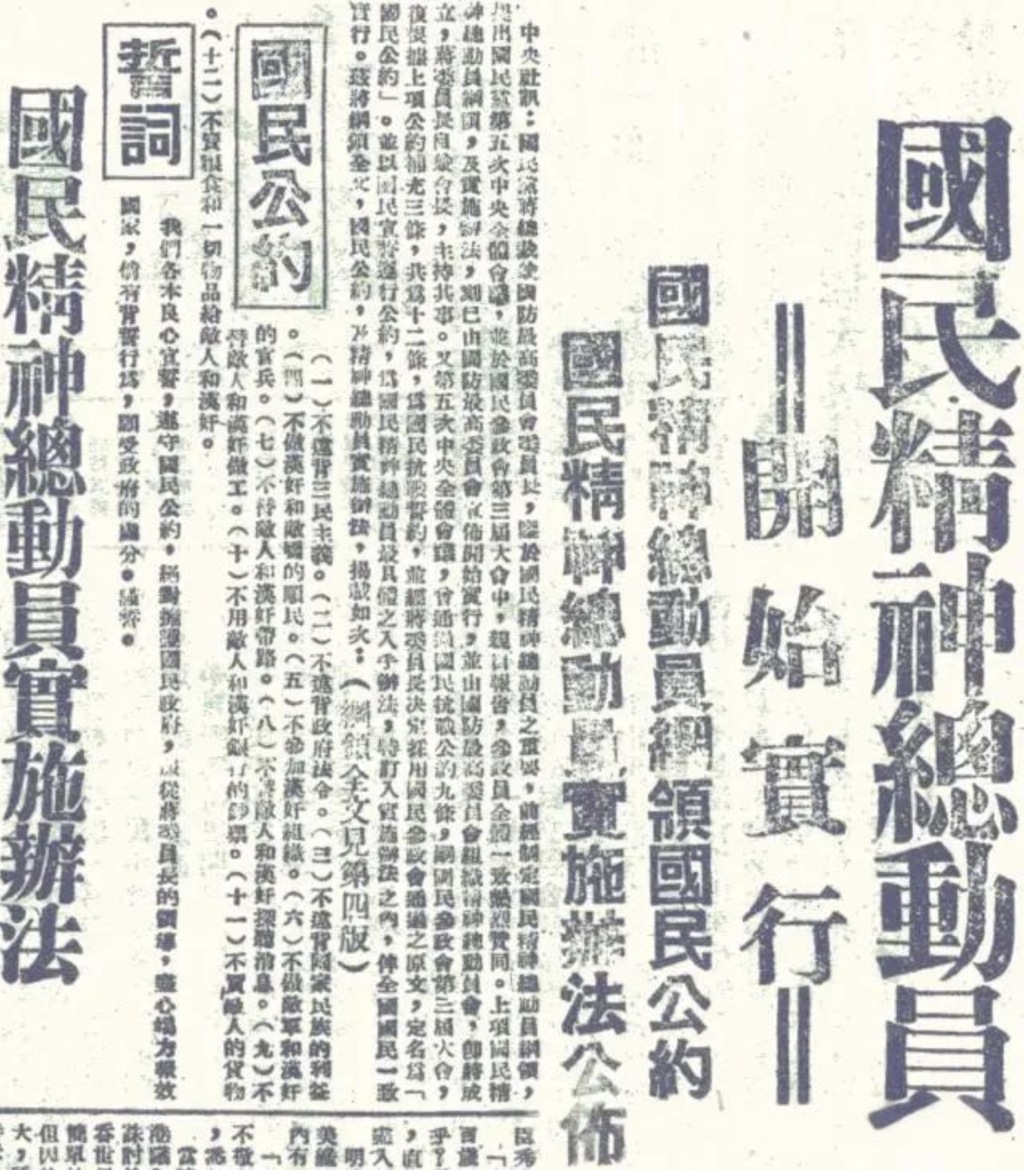

《有錢出錢,有力出力!》由國民精神總動員會出版于1939年9月18日,福建省黨部翻印,屬于《國民月會講材叢書》。1939年3月12日,蔣介石下令“全國前、后方及游擊區全體官兵與民眾一律實施《國民精神總動員綱領》與宣誓《國民公約》,以紀念我總理逝世十四周年,而慰我總理與陣亡軍民、先烈在天之靈,而竭盡我后死者國民盡忠報國之天職”。由此,揭開了國民精神總動員運動的序幕,其目標包括“國家至上民族至上”、“軍事第一勝利第一”、“意志集中力量集中”,并旨在改正“醉生夢死之生活”,打破“自私自利之企圖”。組織上,由國防最高委員會組織國民精神總動員會,地方各級動員委員會為各級精神總動員之執行機關,每周并召開精神總動員會議一次。

《新華日報》對“國民精神總動員”的報道

為“實施精神總動員及《國民公約》并普及貫徹”,同時組織國民月會。國民月會的召集事實上是國民精神總動員的“經常工作”,“每月開一次會,凡是國民,不論男女,只要是成年的,都要參加”。段瑞聰教授認為,國民月會實際上是“戰時中國的權力向社會滲透,民眾國家認同加深的主要途徑”。同年5月,國民精神總動員會下令“中央應將有關精神總動員之書籍大量編行,并許各地大量翻印,以供民間各種集會之講材”。《有錢出錢,有力出力!》即屬于這一類宣傳品,亦在書后標注“歡迎各地精神總動員協會或其他團體、私人翻印。但定價不得超過印刷成本”。

書后標注

“有錢出錢,有力出力”一語在國共十年內戰期間亦曾出現在蔣介石等國民政府軍政人員的講詞中,但抗戰爆發后,這一句話迅速流行,不惟蔣介石的講詞中經常出現,更是為中共所發揚光大。該書的內容大致是開頭與結尾分別談取得最后勝利的方法與必然性,核心內容則是闡述“有錢出錢,有力出力”的內涵,包括服兵役上前線、從事生產、陣地服務與后方服務、有錢出錢與節約救國等。下文將主要談“有錢出錢”這一部分。

該書作為向民眾宣傳的材料,基本上是一半說理加一半歷史故事。通過國土淪喪導致國家收入減少、前方將士流血犧牲尚且不忘捐款、淪陷區的有錢人受到敵人劫掠殺害來證明后方人民更應該捐款。接下來,便講述明末崇禎皇帝助餉失敗導致明亡、拒絕助餉的王公大臣最終被李自成敲詐、折磨的慘狀;朝鮮亡國前一般勛戚大臣和民眾拒絕幫助國家,日韓合并后亦被沒收所有財產的例子,展現不積極捐獻的下場。

此后,甚而專辟“歷史上輸財救國的模范人物”一節,介紹楚國的令尹子文毀家紓難、卜式輸羊、普法戰爭戰后法國人民應募內債籌足賠款這三個故事,鼓勵人民積極捐獻。最后,該書總結抗戰以來“有錢出錢”的態勢并對未來作出展望:“抗戰以來,人民自動獻金的雖然不少,但是這種運動還沒有做到普遍,那些家產有幾十萬幾百萬,幾千萬以上的人,能慷慨解囊的并不多,至于毀家紓難的更是鳳毛麟角了。所以我們希望要做到‘人人出錢,個個解囊’的地步。”表明了當時發動富人捐獻的困境。

抗戰軍興,軍事需索無限加大,即如中共認為此時民族矛盾高于階級矛盾一樣,蔣介石指出“在抗戰之現階段中,則民族主義之地位尤為重要;如其民族不能獲得自由與生存,則民權無由發揮,民生無所附麗”。因此,此時國民政府與富人之間的關系此時更傾向于需索一面而非介入分配領域,但是這并不意味著矛盾的緩和。軍事需索加大與物價高漲導致許多豪紳富戶囤積居奇,蔣介石即稱“川省各縣稍有財力的富戶,藏積一年兩年前陳糧者,必不在少”,此外竟有積藏三四年準備高價賣出時才發現“日久朽腐,已成廢物”的,更有甚者,則操控民意機關與地方政府要求減少征購。

“我們一般有錢有糧的地主富紳,這樣不知愛國自愛,真不知要使我們民族的人格,低落到何田地”。蔣介石類似的痛斥與感嘆,數不勝數。對此,他認為應該對積極執行政府法令者予以獎勵,否則就應該沒收甚至制裁。同時,征購應該“充分征足,寧可使供應有余,不可稍有不足”,“對于有余糧的富戶,要以累進比例,多加征購,至少要使征購的總額超過征實的總額”,此外,并對殷富大戶強制募債儲蓄,并讓其在各種捐獻的場合中成為地方上的榜樣。由此可見,戰時國民政府給予富人的義務不可謂不多,盡管這并不意味著國民政府實現了公平,更不意味著窮人可從中獲益。

事實上,許多人都將中國抗戰的勝利乞靈于富人的捐輸。“九·一八”事變后,一本叫《對日作戰方略》的書認為“有輸財之民眾也”是中國“作戰之優勝點”,比如“馬占山孤軍一戰,而人民集資援黑之款,一呼號間,便不下三四千萬”。然而,當偶爾出現的英雄壯舉被漫長的,看不到終點與勝負的總體戰、拉鋸戰取代時,人們時時都得應付不斷襲來的軍事需索,這種抗戰熱情究竟能持續多久呢?即如霍布斯鮑姆曾描述過的另一個事物一樣,一旦他們獻身的抗戰勝利這一遠大目標,變成不確定的未來,于是許多人難免開始專注于滿足平常生活的需要。而這種轉變如果發生了,相當常見的情形是,抗戰熱忱已無法為他們的行動提供任何指導了。于是,類似蔣介石批判的景象的出現也就不奇怪了。

長野朗在其《中國資本主義發達史》中認為孔子說的“不患寡而患不均”這種“中國之經濟思想”無可否認是“中國資本主義發生之一障礙”,蔣介石亦援引孔子的這句話,不過他是想說明征購時應該力求公平。于是,且不論這種思想的利弊,至少這句話反映的是當時中國應該尊重的現實。回到開頭,即如王奇生教授所說:“國民黨執掌全國政權后,舍棄了孫中山的‘扶助農工’政策,自然也失去了農民、工人的群眾基礎,但并未因此換來地主和資本家的衷心支持。”“國民黨的失敗,在很大程度上正是在于缺少這樣一個可靠的民眾和階級的基礎。”戰時國民政府對富人的要求,離不開軍事需要,也是受到國民黨意識形態的影響,這盡管可以抵御日軍八年的進攻,卻未必能真正落實公平,也不能使國民黨從長達二十多年的國共競逐中成功。

- 开启中马关系新的黄金50年

- 习近平抵达马来西亚,发表书面讲话

- 美情报机构网络攻击亚冬会,中方回应

- 敦煌网APP在苹果美区应用商店下载排名升至第二,仅次于ChatGPT

- 美股小幅高开,热门中概股涨跌不一

- 18离婚搭子

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司