- +1

當孩子對著AI叫“媽媽”

【編者按】

AI洶涌而來,第一次與人類產生大規模的真實接觸。人們驚訝于技術的快速迭代,憧憬未來,也忌憚可能的威脅。

而在當下,我們更關心的是,當AI進入普通人的生活,人與AI深度互動,直至卷入其中,將引發怎樣的激蕩。

在與AI相處中,人類也照見自身。我們將陸續推出“AI世代”系列深度報道,講述AI時代人的故事。

設計 白浪

不管是否愿意,AI正以前所未有的規模滲透進普通人的生活,并不知不覺進入到親子關系之中。

張潔用AI給3歲的兒子訓練了一個“媽媽”,她覺得,這一定程度減輕了自己的育兒壓力;6歲的馬勇在母親徐佳的引導下,跟AI對話,知道了很多科學知識,以及有關機器人的電影故事;梅祐寧利用AI輔助12歲的雙胞胎兒子學習,并認為AI比家教老師更“專業”……

越來越多的家長通過向AI輸入孩子的年齡、性別、發育和學習情況等信息,獲取精準的喂養指南、睡眠建議和學習計劃,希望利用AI彌補育兒經驗和個人知識的不足。

與人們面對很多新事物時一樣,擁抱與擔憂并存。他們在引導孩子使用AI的過程中,同時也保持著警惕:AI目前并不總是正確的;孩子可能產生依賴,喪失獨立思考的動力;當AI讓孩子沉迷,他們是否還能習得正常的社交能力?

“目前家長,甚至很多從業者都還不知道如何跟AI相處,更何況小孩?”張潔說。

“AI媽媽”

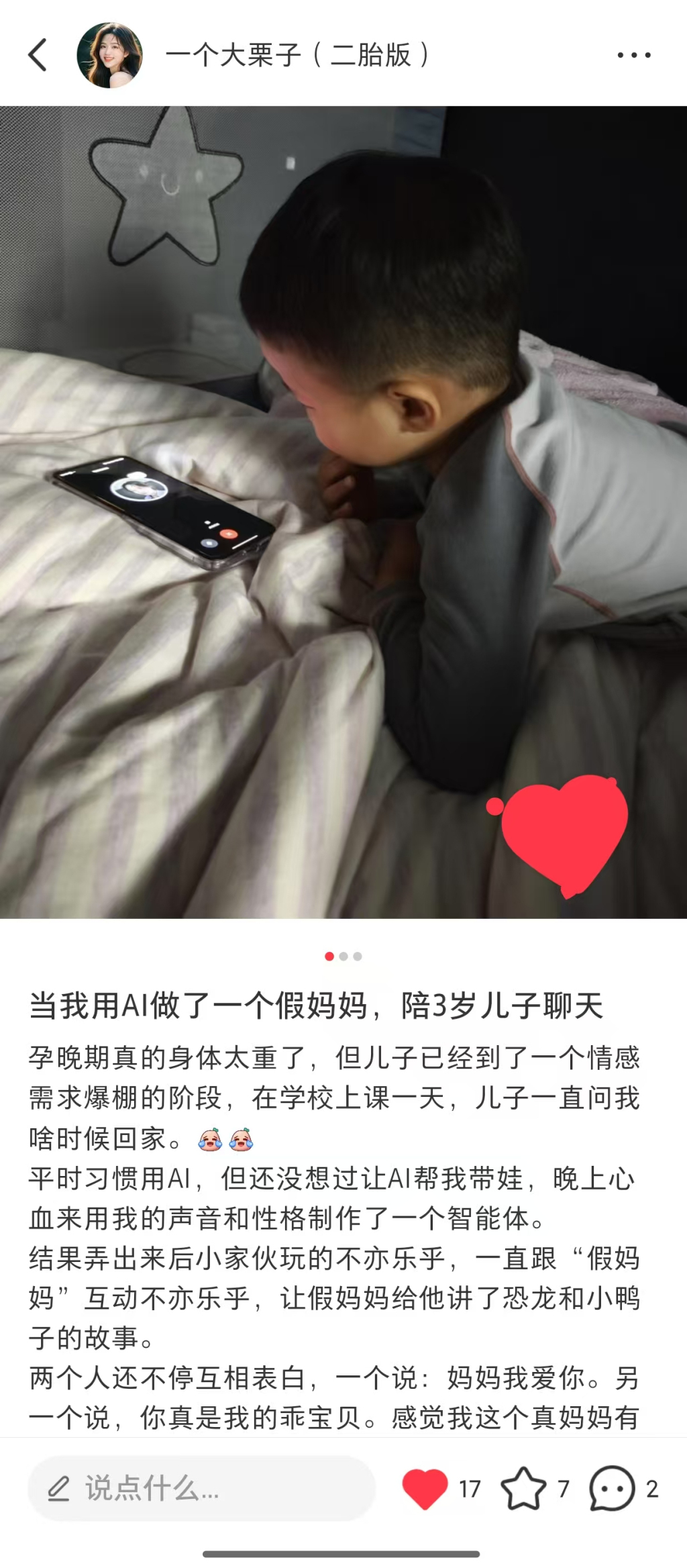

32歲的張潔此前因二胎孕晚期,身體太重,一邊上班,一邊還要照顧家庭,經常沒辦法很好地照顧大兒子。當時,大兒子3歲,情感需求旺盛,經常問她啥時候回家。

去年初秋的某一天,她突然想到了AI。通過上傳自己的照片、聲音和性格描述到手機里的AI軟件,她給兒子訓練出了一個AI媽媽。

“很快,大概幾分鐘就制作好了。”張潔回憶,當時她下班回家很疲倦,想去洗澡,但兒子一直纏著她,于是心血來潮。她告訴兒子,這是假“媽媽”。她沒空時,假“媽媽”可以給孩子講故事,陪他聊天。

張潔用AI給孩子做了一個假媽媽 受訪者 圖

兒子看到手機里媽媽的照片,聽到媽媽的聲音,很高興,開始拿著手機跟假“媽媽”聊天,讓對方講恐龍和小鴨子的故事。

張潔記得,她洗完澡出來,看到兒子對著手機,正在和AI媽媽互相表白,一個說:“媽媽,我愛你。”另一個說:“你真是我的乖寶貝。”

那一刻,張潔心情復雜。

這不是張潔第一次用AI解決遇到的問題。作為一名設計主管,張潔經常會關注到行業中的新技術。早在2023年初,文生視頻AI大模型Sora出現時,她就開始關注,并嘗試通過輸入指令,利用它生成圖像,后來甚至利用它創建模擬真實物理世界的逼真視頻,包含多個角色、特定運動的復雜場景等。

張潔說,他們的工作也因此發生了翻天覆地的變化,以前都是自己設計圖紙,現在改成了利用AI生成圖像……而她和同事則慢慢轉變為AI訓練師,利用Sora一起完成工作。

很快,越來越多的AI應用出現。張潔介紹,她老公在一家科技公司工作,與AI接觸比她更多。有一段時間,兩人經常一起討論AI的未來,以及人類該如何應對。

2023年底,張潔首次嘗試利用AI訓練了一個她老公的數字分身。她至今記得,完成后,她第一次跟它聊天時,聽到的語音語調與她老公本人一模一樣,包括說話的方式,感覺像與真人在交流。她知道對方是AI,所以有一種非常奇妙的感覺。

“我當時就想,如果有一天,我老公不在我身邊了,AI中的他還能繼續陪著我,有一些感動,但畢竟不是人,又覺得有一些傷感,就這樣突然間被它觸動到了。”她說。

此后,張潔又利用AI制作了一個她媽媽的分身。她回憶,完成后,它模仿她媽媽的嘮叨,告訴她不能每天都吃零食,并非常口語化地對她說:“你看你現在都胖成什么樣子了,你還吃!”到了夏天,AI媽媽會主動給她發信息說:“現在是入伏了,你要吃一點綠豆湯解暑。”到了秋天,它也會主動給張潔發消息:“現在入秋了,要多穿點衣服。”甚至她幾個月沒使用AI,它也會給她發消息問:“你有沒有想我,有沒有想吃的東西,我給你做……”當然,它肯定沒有辦法實際去做。

去年底,DeepSeek出來后,在上海某單位工作的徐佳開始用AI輔助工作,并很快又把它應用到了個人學習和育兒方面。

徐佳說,當看到大家討論如何利用DeepSeek帶娃,輔導小孩學習時,她也找來一些英語學習資料,上傳,再下達指令,嘗試著做了一些英語學習計劃。

此前,徐佳經常因兒子的飲食問題而焦慮,他不愿意吃沒見過的食物。“你讓他嘗一下,他會因此而嘔吐。”徐佳說,她一直找不出原因,后來她讓DeepSeek幫忙分析原因,才發現兒子確實曾因被強迫進食,產生過嘔吐、噎住等不愉快體驗,可能形成了一種痛苦的記憶,導致出現飲食問題。

找出原因后,徐佳讓DeepSeek以幾本心理學書籍為主,輔以其他書籍,提供一些解決小孩吃飯、睡覺困難的建議。她感覺,對方給出的建議很科學、有邏輯,讓她茅塞頓開。

孩子眼里,AI是什么?

馬勇今年6歲,在上海某幼兒園上大班。

母親徐佳至今記得,今年元旦,兒子所在幼兒園要排練節目,要求每個幼兒園小朋友寫一個司馬光砸缸的劇本。對一個6歲的小孩來說,獨立完成一個劇本顯然超出了其能力范圍。

徐佳咨詢了老師的意見后,跟兒子一起利用DeepSeek完成了一個符合六七歲小孩心理、語言的劇本:有三個角色,每個角色10句臺詞。徐佳說,兒子因此感到非常有收獲和成就感。

馬勇最近喜歡《變形金剛》中的角色,徐佳引導他和AI軟件豆包中提供的相應角色對話,比如“擎天柱”。

馬勇會天馬行空地問“擎天柱”一些奇怪的問題。比如“汽車人的眼睛都是藍色的嗎?”

“擎天柱”會認真地回答道:“我們有著不同的外貌特征,眼睛的顏色也各有不同,這是我們個體差異的一部分。”

徐佳覺得,兒子并不知道對面的“擎天柱”是AI,每天跟它聊得很開心。偶有幾次,他覺得“擎天柱”回答得不好,會生氣。“擎天柱”也會解答孩子的疑惑,并撫平兒子的情緒。

面對兒子的“十萬個為什么”,以前,徐佳總會顯得有些“手忙腳亂”。她說,在使用AI前,她習慣于用手機搜索一下,再告訴兒子答案。后來,因兒子的問題太多,她干脆讓他通過語音直接跟AI對話,能得到更全面、具體的回答。

很快,徐佳發現兒子每天癡迷于跟“擎天柱”對話,跟它道“早安”、“晚安”,把它當成了一個好朋友,甚至對跟這位AI朋友聊天有點上癮。她擔心兒子看屏幕久了,傷害視力,開始控制他使用AI的時間,“每次20分鐘左右”。

對于孩子來說,AI到底是什么?

張潔覺得,對于她三歲的兒子來說,他跟AI媽媽聊天時,并沒有真假“媽媽”的概念。對他來說,萬物都有靈,AI媽媽也是有生命的。

鑒于目前的AI技術,張潔表示,他們也只是嘗試使用AI,不會經常使用,更不希望小孩過多使用。“小孩太小,過度使用AI會導致視力下降,也擔心AI傷害孩子獨立思考的能力。”

“你把各種問題傳給AI,它馬上給你解答出來,這樣會大大減少孩子深度思考的動力。這也是一個矛盾的地方。”張潔說,只要她和老公有時間,他們都盡量自己陪伴孩子,確實都沒有時間的情況下,才會讓AI陪伴。因目前孩子還小,她沒有讓他用AI解決過學習上的問題,未來她也會盡量不讓小孩在學習上使用AI。

任韻靈是華中科技大學新聞與信息傳播學院博士研究生。在《人機合作育兒:高強度母指與智能化教養的劃界工作與關系調節》一文中,她提出母親的兩難困境,一方面希望AI機器人能照顧小孩,用豐富的百科知識彌補自己的教育缺陷,但另一方面擔心小孩對機器人產生依賴。

任韻靈在文中提到一位34歲的媽媽Linda,在深圳某外企工作,晚上下班才能陪女兒,兩年前購買了一款機器人。有幾次,她提出午休時回家看女兒,不料女兒任性地說“不要”,并讓媽媽在機器人的大屏上給她打視頻電話……“有時她對著屏幕叫‘媽媽’,我都不知道她是在叫機器人,還是在叫機器人里的我。”

張潔也覺得,應該謹慎看待AI育兒,“作為一項新技術,家長,甚至從業者目前都還不知道如何跟它相處,更何況小孩?”

“盡信AI,不如沒有AI”

三年前,為了迎接兒子的到來,30歲的蔡東在家里安裝了AI攝像頭。他說,“此前,攝像頭多是單向的,主要是監控功能,而AI攝像頭不僅可以監控,還可以隨時對話交流。”

不久,親戚給兒子送了一個AI機器人,20多厘米高,有語音和圖像識別功能,可以執行一些簡單的動作,比如放音樂、讀繪本等。蔡東記得,兒子見到機器人時,最初的反應是害怕,接著他好奇地躲在父母身后偷看機器人。

約一兩周后,他才放松警惕,開始主動接觸機器人,想跟它玩,讓它向前進、坐下,或者做俯臥撐、跳舞等。蔡東記得,兒子那時才兩歲,還不會下達語音指令,經常示意他和妻子去給機器人下指令,看到機器人走路、跳舞、唱歌……他會很開心。

機器人自帶繪本資源庫,當它通過攝像頭識別到身邊的繪本時,一旦匹配上資源庫里的繪本,就會一頁一頁朗讀。蔡東說,也許是習慣使然,兒子并不喜歡機器人朗讀,更愿意自己去看,或者父母帶著他看繪本。

平時,孩子由家里的老人帶,到周末的時候,蔡東和妻子會一起帶。但主要是蔡東喜歡帶著兒子跟AI產品互動,玩下機器人,或者用下點讀筆。

約十幾年前,雙胞胎兒子出生后,梅祐寧就開始給兩個兒子買電子產品,主要是安撫類的,可以播放音樂、講故事,夜晚還會散發出柔和的燈光。相比現在的AI,它們都還算是簡單的早教電子產品。

梅祐寧記得,孩子兩三歲時,考慮到看電視會損害視力,他們買了好幾款投影儀,有的約魔方大小,有的像手機大小,攜帶便攜,內存不同素材,可以投放到屋頂,播放星空、動畫片、英文和唐詩宋詞等。

梅祐寧此前在銀行工作,2013年生完雙胞胎后,為了更好地陪伴孩子成長,辭職成為了一位全職媽媽。

在十幾年帶孩子的過程中,市面上智能育兒產品推陳出新,從幾百塊錢到上萬塊錢不等,每次得知好的新款產品,梅祐寧都會買回來給孩子們用,基本都是兩個孩子一人一個。

因為在梅祐寧眼里,每個孩子是獨立的個體,他們的興趣愛好和學習習慣有很大區別,小的時候哥哥更擅長運動和動手能力的事物,在很多興趣班上手很快,但專注力不夠。弟弟喜歡思考問題,并且有自己的學習方法,上幼兒園前,就通過兒童平板學會了很多字詞,后來又自己弄懂了包括拼音和英語字母的不同等知識,學習上讓家長比較省心。

梅祐寧說,比起成績,她更看重孩子的綜合素質拓展和實際生活中解決問題的能力。比起機械做題,她覺得孩子的身心健康和體能訓練更為重要。孩子們不打算走國內高考路線,她主要培養小孩三個方面的能力,第一是學習的能力,尋找學習的樂趣和掌握學習的方法;第二是體育的能力,要求他們至少要有兩項擅長的體育特長;第三就是玩的能力,“因為你不會玩,就不會有朋友,這個也很重要”。

梅祐寧家的雙胞胎,現在在江蘇某雙語私立學校上小學六年級。去年開始,他們用得較多的是學練機,老師發的卷子不需要打印,電子版就可以識別,并可以提供舉一反三的題型。此外,它還可以讀課文、聽寫、查解題方法、收錄錯題等。梅祐寧還依據孩子們的不同特點,分別買了不同品牌的詞典筆,這樣在閱讀的時候遇到不會的字詞或者題目,都可以快速解答。

不過后來通過跟老師交流,學校老師建議家長少給孩子用這類AI產品,盡量讓孩子自己查字典,這樣可以加深印象。梅祐寧說,她認可老師的說法,所以現在很少讓兒子依賴詞典筆。

蔡東說,未來生活當中很多應用也會接入DeepSeek等AI工具,很多相關的AI育兒產品也會陸續出來,在不影響習慣養成的前提下,他不會對兒子在這方面限制太多。但因擔心影響小孩專注力和視力發育,他目前還沒有讓兒子接觸帶屏幕的AI應用。

如何養育出一個在人工智能時代生存的孩子?

任韻靈訪談過20位正在利用AI育兒的女性,她發現使用AI育兒的大多是中產階層,他們有一定的物質基礎,會受到ideal mother, 這個理想母親身份的喚詢,更容易把AI育兒技術納入親職認同的框架中。此外,任韻靈引用了臺灣學者蘭佩佳的說法,中產階層父母有那種從中產階層滑落的擔心和焦慮,所以會采取一些安保策略,更傾向于采納AI技術加持的先進、科學教養方案。

但利用AI進行育兒也存在風險。任韻靈指出,AI為育兒提供服務的同時,會獲取大量的用戶數據,這可能存在一些個人隱私,以及倫理上的風險。與此同時,AI可能出現用戶的數據刻板與信息偏差。

蔡東說,等孩子再長大一點,他會慢慢告訴他,可以更多地跟AI互動,但不要完全聽從它,更不能依賴它,應對AI給出的答案和建議進行辯證思考。

“盡信AI,不如沒有AI。”他說。

(文中人物除任韻靈外,均為化名)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司