- +1

從秦漢簡牘看漢字字形的演變——訪《秦漢簡牘系列字形譜》主編張顯成教授

出土簡帛文獻以其獨特的形式承載著古代文明的密碼。這些出土的簡帛,不僅是研究古代社會政治、經濟、文化、法律的寶貴資料,更是漢字演變和書法藝術的活化石。它們為現代學者提供了一扇窺探古代世界的窗口,讓我們能夠更真實、更直接地觸摸到歷史的脈搏。而全面清理秦漢簡牘文字形體,不僅對漢字史、漢語史、書法史的研究具有重要價值,而且對于簡帛的整理研究以及與簡帛相關學科的研究同樣至關重要。

最新出版的《秦漢簡牘系列字形譜》就是一部系統整理秦漢簡牘字形的創新之作。本書是對2016年6月之前已刊布的大宗簡牘文字的集中整理,包含15種分譜,其中秦簡字形譜4種(《睡虎地秦簡字形譜》《放馬灘秦簡字形譜》《周家臺秦簡字形譜》《龍崗秦簡字形譜》),漢簡字形譜11種(《張家山漢簡字形譜》《鳳凰山漢簡字形譜》《孔家坡漢簡字形譜》《尹灣漢簡字形譜》《武威漢簡字形譜》《居延漢簡字形譜》《居延新簡字形譜》《敦煌漢簡字形譜》《額濟納漢簡字形譜》《武威漢代醫簡字形譜》《東牌樓漢簡字形譜》)。其整理編制方式既注重吸取前人的經驗,又注重避開前人的不足;既具很強的學術性,又有較強的實用性。可供古文字學、簡帛學、歷史學、普通文字學、書法學等學科的學者案頭使用。

《秦漢簡牘系列字形譜》,張顯成 主編

本書從編纂到出版,歷時二十載,其中的艱辛與挑戰,自不待言。值此新書付梓之際,我們采訪了本書的主編,文獻學與語言文字學專家、西南大學張顯成教授。

張顯成教授

問:全面清理秦漢簡牘文字形體,無疑是一項極具挑戰性的工作,不僅需要深入挖掘和整理大量的出土文獻,還要對每個字形進行細致的分析和研究。那么,是什么驅動您和您的團隊投身于這樣一項艱巨的工作?

張顯成:秦漢時期,漢字的形體經歷了巨大的變化。據出土文獻資料顯示,到了西漢晚期,隸書的演變已經完成,例如武威漢簡已經展現出成熟的隸書風格。進一步地,到了東漢末三國時期,楷書已基本成熟,如三國吳簡已經接近楷書,盡管部分字的橫畫還保留了一些隸書的特點,即所謂的“蠶頭燕尾”。到了西晉初年,楷書已經完全成熟。因此,全面清理秦漢簡帛的字形,對于我們理解漢字的發展脈絡、書法藝術的演變以及文化歷史的傳承,都具有不可估量的價值。有鑒于此,我很早就有全面清理秦漢簡帛字形的計劃,2004年便帶著研究生陳榮杰試著對武威漢簡字形進行匯編,當時稱“武威漢簡文字編”。我們把2016年6月以前已全部刊布的簡牘,都納入編纂范圍。原本計劃也一并編纂帛書字形譜,后來得知復旦大學劉釗先生的2010年國家社科基金重大項目“馬王堆漢墓簡帛字詞全編”將編纂字編,就放棄了編纂帛書字形譜的打算。

問:確實,“文字編”是我們比較熟悉的一個稱呼。在一定范圍內對漢字字形材料進行整理編纂,展示多變的漢字字形,我們一般稱其為“文字編”。比較經典的文字編比如《甲骨文編》《金文編》等,都是語言文字研究和書法研究的必備工具書。然而,對于這部系統整理秦漢簡牘字形的成果,為何選擇了“秦漢簡牘系列字形譜”這一名稱,而非傳統的“文字編”?在這里,“字形譜”與我們通常所說的“文字編”有何不同?

張顯成:學界多稱字形匯編成果為“文字編”“文編”,比如你提到的《甲骨文編》《金文編》,又比如陳松長的《馬王堆簡帛文字編》。或者稱“字形表”“字表”,比如徐中舒的《古文字字形表》,《侯馬盟書》所附的《字表》。我前面也提到了,我們在一開始對武威漢簡字形進行匯編時也稱其為“武威漢簡文字編”。但是隨著此項工作的深入和經驗的積累,我們認為,在編纂字形匯編時,應當對已全部刊布的簡牘逐批進行清理,不光要清理每一字的形體,將不同的代表字形按一定的邏輯順序進行有機排列,而且還應當清理每一字出現的頻率,全面反映所編纂材料字形全貌,構成字形譜系,所以我們稱自己的字形匯編成果為“字形譜”。我們的字形譜,每個字形都由以下幾個部分組成:首先是字頭的阿拉伯數字編號,從“1”開始,最后一個字頭的編號就是本字形譜的字頭總數。編號下面就是按大徐本《說文》順序排列的字頭,字頭下則是這個字頭所對應的小篆。然后是這個字頭字在所編文獻中出現的次數(即字頻),就是我前面提到過的清理出每一個字出現的頻率。這是我們的“字形譜”獨有的,區別于其他“文字編”的最大特點。這種標“字頻”的做法,是在我主編的《吐魯番出土文書字形全譜》一書中第一次采用。每一個字頭都標注字頻,具有重要意義,它可以揭示所編文獻的用字分布情況,揭示出極高頻字、高頻字、中頻字、低頻字,以及一見字(僅出現一次的字)的情況,這對于漢字用字史的研究是很有價值的。如果把同時代不同性質簡帛的字頻分布情況進行對比,或者把不同時代同性質簡帛字頻分布情況進行對比,就會給我們提供很多寶貴信息,對于漢字史的研究意義自不待言。當然,要做好這一工作是比較麻煩的,因為你得首先正確釋讀簡文,然后根據字編的字形入編標準,確定每一個字的出現的次數,我們的入編標準是字形基本完整可確釋者方入編,所以,要標注每一個字頭下的字頻,不是用WORD文檔一鍵就可統計出來的。字形譜的字頻之下即是代表字形。這些代表字形按照先排規范字形,再排欠規范的字形的原則排列。在每一字形下,都列出相應的出處和辭例,方便核對。

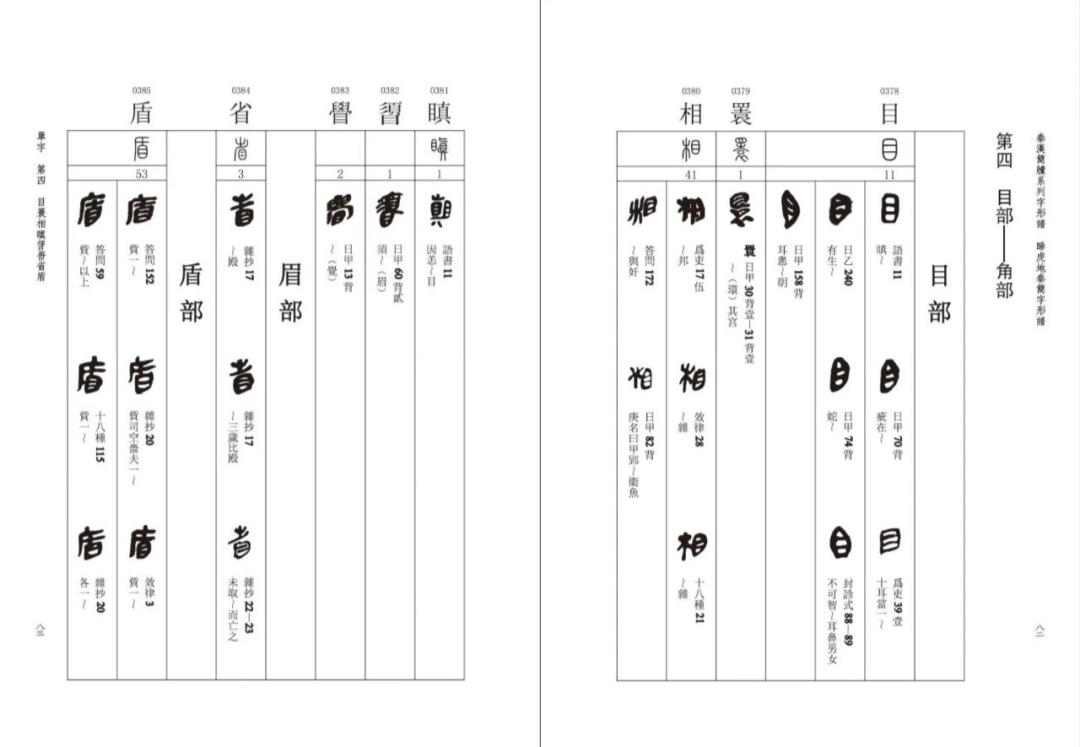

《秦漢簡牘系列字形譜》內文

問:采用字頭下標注字頻的做法無疑體現了本書的創新之處。而文字匯編類的成果,最關鍵的,首先是對文字的釋讀。請問本書在這個方面有什么特點?

張顯成:文字匯編成果,首先要盡量解決文字的科學釋讀問題,而簡帛文獻的釋讀,常常是個無底洞,因為有很多字形不見于傳世文獻,而且簡帛文獻是無數書手寫的,不同時代不同地域的書手的書寫習慣書寫風格各不相同。所以,這就要求我們在整理者釋讀成果基礎上,在廣泛吸收斟酌學界有關釋讀成果的基礎上,盡量正確釋讀簡文。對此,我們深有體會,例如《武威漢簡》的《特牲》48簡第5字,整理者釋文和后出的張德芳先生主編、田河著《武威漢簡集釋》釋文均作

我們細查圖版,此字作

最下面實際上是“巾”的省筆,不是“口”,是省去了中間一豎,如果是“口”,則找不出理據,因此這個字應當隸作

是“幕”的省筆俗寫異體,所以我們將此字置于字頭“幕”下,處理為“幕”的異體。再如,《敦煌漢簡》1448簡整理者釋文“存賢近圣,必聚谞士”的“必聚谞士”很難理解。整理者所釋的“聚谞”二字的圖版作

我們在吸收學界有關釋讀成果的基礎上,釋此二字為“聽譋(諫)”,這樣,“存賢近圣,必聽諫士”就很好理解了,文意也順暢了。當然,盡管我們下了大功夫來釋讀簡文,但還是不敢保證沒有釋讀問題,也希望學界共同努力來促進簡帛的科學釋讀。

問:自2004年起,您的團隊就開始著手進行秦漢簡牘文字的字形匯編工作,直到今年2024年,《秦漢簡牘系列字形譜》才得以問世,這個過程歷時長達20年之久。我想請問,在這么漫長的編纂過程中,您認為最耗費時間和精力的部分是什么?

張顯成:在編纂過程中,最花時間和精力的是對字形的處理。文字匯編類型的成果,最重要的就是收錄字形的準確與清晰。我們的字形處理工作是從簡牘的整理報告開始的,這些報告都以照片形式呈現,而簡牘字圖往往帶有底色,有時底色還非常濃重。因此,對于我們計劃收錄的字形,首要任務就是使用計算機軟件進行脫底色處理。這個過程既要確保字形的筆畫清晰可見,又要保證字形不失真,真實地反映出書寫時的原貌。這項工作的工作量巨大,尤其是一些復雜的字形,處理起來特別耗時費力。通常,處理一個字至少需要二三十分鐘,而一些難以處理的字形可能需要四五十分鐘甚至更長時間。整個字形處理的時間占據了我們字形匯編總工作量的三分之二以上。由于長時間整天處理字形,握鼠標的手經常會腫脹,辛苦程度可想而知。我在《吐魯番出土文書字形全譜》的《后記》中曾經提到:“編制字形譜這一類工作,是聰明人不做、笨人做不了的事。”盡管如此,我們仍然愿意投入這項工作,因為它對于學術研究具有重要的價值。此外,在編纂過程中,原本有些分譜已經完成,但后來由于又刊布了更為清晰的圖版,我們便舍棄了原來已處理好的字形,而使用新圖版來重新進行字形處理。比如分譜之九《武威漢簡字形譜》,前面已經提到過,這是最早進行編纂的,早已完成,原來的入編字形是據1963年文物出版社的整理報告《武威漢簡》圖版來進行脫底色處理的,但2020年甘肅文化出版社出版了張德芳先生主編的《武威漢簡集釋》,所刊彩色照片比原來整理報告清晰,因此我們果斷舍棄了原來的字形,利用新刊的彩色圖版重新進行字形處理。這無疑加大了工作量,但卻保證了字形的準確與清晰。類似的情況在《龍崗秦簡字形譜》《居延新簡字形譜》《武威漢代醫簡字形譜》這三個分譜中也存在。

問:在大著問世之際,請問您認為在編纂過程中留有什么遺憾?

張顯成:遺憾是一定會有的,主要是三個方面。一是有些分譜因為已公布的簡牘圖片不夠清晰甚至很不清晰,導致對于字形結構筆畫的判定難度很大,字形處理也比較困難。比如放馬灘秦簡,出土時就質量欠佳,相關整理報告的圖版也不夠清晰,能達到入編字形譜標準的字形就比較有限,從而《放馬灘秦簡字形譜》的入編單字就相對少一些,讓人遺憾。二是我們編纂的范圍是2016年6月以前已全部刊布的簡牘,而現在2025年了,這9年間,又有很多重要的簡牘陸續刊布,比如肩水金關漢簡、懸泉漢簡等。這些2016年6月之后才刊布的簡牘的文字匯編工作,就只有留待日后為之或學界來共同努力了。三是我們于字頭下凡見于《說文》的字,均出示《說文》小篆,這樣做的好處是便于讀者與《說文》對照。我們所據的小篆是通行的大徐本《說文》小篆,但大徐本小篆本來就有問題,例如,索,大徐本作

大徐本作

索聲,按理小篆當作

方與“索”的小篆

統一,顯然大徐本“索”

二字的小篆字形是自相矛盾的。但我們的字形譜的體例是準于大徐本的,故只得按大徐本出示小篆,實為憾然。

(轉自《中華讀書報》2025年3月19日第9版,本文采訪者徐真真為中華書局副編審)

秦漢簡牘字形整理的創新之作

《秦漢簡牘系列字形譜》

張顯成 主編

16開 精裝

繁體豎排

978-7-101-16730-6

1680.00元

內容簡介

《秦漢簡牘系列字形譜》(全十冊)是秦漢簡牘文字匯編類書籍。學界一般稱字形匯編成果為“文字編”、“字形表”或“字表”,而本書名為《秦漢簡牘系列字形譜》,是因為本書不光重在反映文字形體(字形),且所收字形成體系,全面反映了所編纂材料字形全貌,構成字形譜系。本書包含十五種字形譜:《睡虎地秦簡字形譜》《放馬灘秦簡字形譜》《周家臺秦簡字形譜》《龍崗秦簡字形譜》《張家山漢簡字形譜》《鳳凰山漢簡字形譜》《孔家坡漢簡字形譜》《尹灣漢簡字形譜》《武威漢簡字形譜》《居延漢簡字形譜》《居延新簡字形譜》《敦煌漢簡字形譜》《額濟納漢簡字形譜》《武威漢代醫簡字形譜》《東牌樓漢簡字形譜》。每種字形譜有自己的檢字表,第十冊為總檢字表,方便讀者檢索。本書是對簡牘文字的集中整理,是對《甲骨文編》《金文編》這樣的字形匯編工作的繼續。其整理編制方式既注重吸取前人的經驗,又注重避開前人的不足;既具很強的學術性,又具有較強的實用性。可供古文字學、簡帛學、歷史學、普通文字學、書法學等學科的學者案頭使用。

作者簡介

張顯成,男,1953年生,漢族,成都人。西南大學二級教授、博士生導師。主要從事文獻學和語言文字學研究,側重于簡帛和中醫文獻領域的有關研究;主編《簡帛語言文字研究》。在中華書局、巴蜀書社、天津古籍出版社、四川大學出版社、西南師范大學出版社等出版著作二十六部,其中獨著《簡帛文獻學通論》、《簡帛藥名研究》、《簡帛量詞研究》等十部,主編九部;在海內外發表學術論文一百余篇。

編輯推薦

系統整理秦漢簡牘字形,共10冊,含15種字形譜,秦簡4種,漢簡11種。

全面呈現材料字形全貌,具有很強的譜系性。

每一個字形都精心處理,確保形體的清晰、可靠。

繼承與創新并重,簡文釋讀準確可靠。

第十冊為總檢字表,方便檢索全部15種字形譜。

(統籌:一北;編輯:嵐岫)

內容簡介

本書對近年出土秦漢簡牘中的醫方文獻進行系統搜集整理,每條材料下列出解題、圖版、釋文、集注、譯文等部分:圖版依據出土簡牘照片或摹本,逐字剪切處理后橫行排列;集注包括各種發掘報告、專著、論文等,編著者個人看法以“今按”提出;釋文、譯文均吸收了最新研究成果。本書的出版彌補了先秦兩漢傳世醫學文獻的不足,展現了先秦漢代我國傳統醫學的真實情況,有利于系統梳理中醫藥研究歷史,加強中醫學的繼承與發展,發掘并弘揚我國傳統醫學文化,幫助廣大讀者全面、完整地認識中醫藥學的歷史積淀,向世界展現我國優秀傳統文化的博大精深與源遠流長。

凡 例

一、本書收集11批秦漢簡牘中的醫方材料共163種。

二、每條材料均由圖版、釋文、集注、譯文組成,部分材料有解題。

三、圖版部分依據各出土簡牘照片(部分用摹本)。原圖均為豎排,現逐字剪切橫行排列。圖版經過去色處理,部分圖片進行了對比度等參數調整,以盡可能使文字清晰可認。出于尊重原材料的考慮,對于殘存字也照原樣保存、處理。個別漢簡沒有發表照片,只能暫時缺如。模糊不清至無法確認文字位置的圖版不再保留,在釋文中以符號標示缺字占位。

四、釋文盡可能使用通行字體,除保留了文中的個別符號外,還使用了一些其他的符號:()用于異體字、假借字后注明通行字;〈〉用于訛錯字后標明正字;[]用于補出脫文。□表示不可辨識、無法補出的殘缺文字,缺字數目據旁行位置推定,不一定能符合原貌;?表示無法推定數目的殘缺文字。原作句讀用的鉤識略去,醫方首、末的黑圓點則予以保留。

五、為便于檢索,在圖版和釋文每行下標明行號,行號以整理者所標為依據,采用下標方式注明。

六、集注內容包括各種發掘報告、專著、論文等,除發掘報告署以整理者或整理小組等名稱外,其他皆以著者名出現,以出版時間先后為序排列,前加○號標明著者,來源參考后附文獻目録。同章集録同著者多部文獻時,著者名后括注出版年,同年文獻按序標注英文字母以區別。編著者個人看法以“今按”提出,前加◎以示區別。

七、各書引用文獻、注釋有重復者取其中一家;個別反復出現的常見字直接注解,如“已”等;引文內容有訛誤者直接改動,必要時加按語說明;引文中的標點、數字表示法等據國家相關規定處理。

八、引用有關專家學者的著作、論文或學術報告中的資料,在文中一一標明;工具書類不再標出,文后附參考文獻目録,謹向這些作者致謝。

九、由于個別文字改釋,譯文在吸收和參考相關研究成果的基礎上重新譯定。

目 錄

前 言

凡 例

第一章 里耶秦簡(壹)醫方

一、治心腹痛方

二、殘方

三、殘方

四、病暴心痛方

五、治令金傷毋痛方

六、治暴心痛方

七、治心腹痛方

八、治煩心方

九、殘方

十、殘方

十一、令金傷毋痛方

十二、脈痔方

十三、殘方

十四、殘方

十五、殘方

十六、殘方

十七、殘方

第二章 周家臺秦簡醫方

一、已腸澼方

二、溫病不汗方

三、下氣方

四、不憚病方

五、長發方

六、去黑子方

七、去黑子方

八、治人所恒吹方

九、治瘕方

十、治痿病方

十一、已齲方

十二、已齲方

十三、已齲方

十四、已齲方

十五、治病心方

十六、殘方

十七、治癰方

十八、有子三月方

十九、禡心方

二十、已鼠方

二十一、殘方

二十二、殘方

二十三、治 方

二十四、殘方

二十五、殘方

第三章 武威漢簡醫方

一、治久咳上氣喉中如百蟲鳴狀丗歲以上方

二、治傷寒逐風方

三、治雁聲□□□言方

四、治諸癃方

五、治□□瘀方

六、治金瘡止痛令瘡中溫方

七、殘方

八、治金瘡腸出方

九、治金瘡內痙瘡癢不痛腹脹方

十、治目痛方

十一、治百病膏藥方

十二、殘方

十三、殘方

十四、殘方

十五、殘方

十六、殘方

十七、殘方

十八、殘方

十九、殘方

二十、殘方

二十一、殘方

二十二、殘方

二十三、治魯氏圊行解解腹方

二十四、治心腹大積上下行如蟲狀大痛方

二十五、治伏梁裹膿在胃腸之外方

二十六、去中令病后不復發閉塞方

二十七、治金瘡內漏血不出方

二十八、治金瘡止痛方

二十九、治金傷腸出方

三十、治□□氣逆□出潰醫不能治禁方

三十一、治千金膏藥方

三十二、殘方

三十三、殘方

三十四、治大風方

三十五、殘方

三十六、殘方

三十七、殘方

三十八、殘方

三十九、殘方

四十、書名

四十一、治久咳上氣喉中如百蟲鳴狀丗歲以上方

四十二、治久咳逆上氣湯方

四十三、治痹手足臃腫方

四十四、治久泄腸澼歐血□□裹□□□眾醫不能治皆謝去方

四十五、公孫君方

四十六、白水侯所奏治男子有七疾方

四十七、呂功君方

四十八、治東海白水侯所奏方

四十九、治惡病大風方

五十、治痂及灸瘡及馬胺方

五十一、治人卒癰方

五十二、治狗嚙人瘡痛方

五十三、治湯火煉方

五十四、治婦人膏藥方

五十五、治婦人膏藥方

五十六、治百病膏藥方

第四章 敦煌漢簡醫方

一、殘方

二、殘方

三、殘方

四、殘方

五、殘方

六、殘方

七、治馬胺方

八、殘方

九、治馬傷水方

十、殘方

十一、治馬胺方

十二、殘方

十三、治久咳逆胸痹痿痹止泄心腹久積傷寒方

十四、恩與惠君方

十五、殘方

十六、治牛領方

十七、漕孝寧方

十八、殘方

十九、殘方

二十、殘方

第五章 居延舊簡醫方

一、傷寒四物方

二、殘方

三、殘方

四、殘方

五、殘方

六、殘方

七、殘方

八、治馬咳涕出方

九、殘方

十、殘方

十一、殘方

十二、殘方

第六章 居延新簡醫方

一、殘方

二、殘方

三、治除熱方

四、殘方

五、殘方

六、殘方

七、殘方

八、殘方

九、殘方

十、殘方

十一、殘方

十二、殘方

十三、殘方

第七章 張家界古人堤漢代簡牘醫方

一、治赤散方

二、殘方

三、殘方

第八章 肩水金關漢簡醫方

一、殘方

二、殘方

三、殘方

四、殘方

五、殘方

六、殘方

七、殘方

八、殘方

九、殘方

十、殘方

十一、殘方

十二、殘方

十三、殘方

第九章 羅布泊漢簡醫方

一、殘方

二、殘方

第十章 額濟納漢簡醫方

一、殘方

第十一章 天長紀莊漢簡醫方

一、殘方

筆畫索引

參考文獻

后 記

2011年至2016年公布的五卷本《肩水金關漢簡》,收錄了1972年至1974年肩水金關遺址出土及周邊采集的10778枚漢簡圖片與釋文。這批簡的時間斷代大致在西漢末至東漢初,是研究秦漢政治、歷史、文字、語言、文化等諸多領域的重要材料,在很多交叉學科中都有重要利用價值。《肩水金關漢簡》僅公布了圖版和釋文,沒有標點、注釋、編聯、綴合等進一步整理,而且隨著學界相關研究的逐漸深入,原釋文中的誤釋、缺釋、脫衍等問題逐漸凸顯出來。本書就是在全面吸收學界成果的基礎上,對《肩水金關漢簡》五卷本的釋文進行標點和字詞注釋,校補原釋文中的誤釋、缺釋、脫衍等問題,希望最后能形成釋文注釋明晰、順序合理、查檢方便的最新整理成果。

本書的很多內容是從2012年開始的,當時只是本人博士論文寫作過程中為了熟悉材料形成的一些札記,后來隨著材料的逐漸公布,加上給碩博士開設出土材料研讀,逐漸添加,反復修改,最后形成今天的面貌。從2012年到2021年,我的很多研究工作都與這本書密切相關,比如本人先前出版的《漢代簡牘草書整理與研究》,新增的很多釋字意見、草書字形就源自本書。2018年高校古委會項目“肩水金關漢簡校注”其實就是本書的前身,后來在此項目的基礎上,增加了集釋和校釋內容,并申請到了國家社科基金后期資助,2022年10月末正式申請結項,同時將定稿交給出版社。這也是本書所引用主要材料的下限時間。可以說這本書斷斷續續寫了十年。

金關漢簡從2011年開始公布到現在也有十幾年之久,經過長時間的研究和使用,原整理者釋文中的很多問題逐漸顯現。我們從2011年《肩水金關漢簡》第一卷出版后,就開始對這批簡作集釋、校正誤釋、殘簡綴合、專題研究等工作。經過十多年的補充修訂,最新釋文與原整理者公布的釋文有很大差別,尤其是在釋字的準確性、字形錄寫的嚴謹性上,本書有較大進步。內容具體包括如下幾個方面:

第一,校正原整理者編輯錄入產生的文字問題,保證原始釋文準確。《肩水金關漢簡》共五卷,每卷分為上、中、下三冊,上冊為彩色圖版,中冊為紅外線圖版,下冊為釋文。每卷上、中兩冊圖版旁附釋文,但未標示殘斷情況。所以在使用這批材料時,多以下冊釋文本為依據。不過我們發現圖版旁釋文與下冊釋文有很多不一致的情況,而且多數是下冊釋文有誤。如73EJT1:234簡下冊釋文脫“陽”字;73EJT1:295簡中的“關”下冊釋文誤作“辟”;73EJT3:108簡下冊釋文誤脫漏“駁”字;73EJT9:34B中的“謹”下冊釋文誤作“詳”。再有,原整理者釋文中出現不少繁簡和字體轉換問題,例如釋文中有“溫”、“溫”并存,“裝”又作“裝”,“衆”又作“眾”等問題。還有,原釋文符號也存在不少問題,如73EJT4:42A簡下殘上不殘,下冊釋文正面誤標為上殘;73EJT10:419第二行簡文圖版旁釋文簡首并沒有未釋字,下冊釋文簡首卻有未釋字。這些情況我們做了初步統計,僅第一卷就發現有幾十處之多。后面幾卷這種錯誤漸漸變少,但仍不乏其例。本書對原整理者的這類問題作了全面的校訂,確保原始釋文不存在錄入錯誤和歧異。

第二,解決了原整理者釋字錄寫不嚴謹問題。西北漢簡中存在大量的草書、異體字、誤寫等情況,很難實現嚴格錄寫,需要用統一的釋文體例來解決這個問題。原整理者雖然也在凡例中說明了錄寫原則,但是在釋文中仍然存在大量錄寫問題。比如73EJT14:16“徼”原簡從“亻”,實當作“儌”;73EJT21:21“師”原簡寫作“伂”;73EJT23:498“菑”原簡寫作“薑”;73EJT24:489“假”原簡寫作“叚”;73EJT28:32“輸”原簡寫作“偷”。這類文字錄寫問題在原整理者釋文中非常多,其中大部分是受簡文辭例影響而忽視了原簡字形結構。出土文獻中“詞”與“字”不對應的情況很常見。從整理者的角度說,我們應該在釋文中如實地反映原簡的文字情況,不能受常見辭例的影響,忽視了原簡的“字”形。而且這類特殊的俗字、誤字、借字,是文字學研究的重要對象。作為出土文獻整理,這類原始書寫信息應該盡量體現在釋文錄寫中。

第三,全面校訂原整理者釋文中的缺釋、誤釋、漏釋等問題。出土材料的基本工作就是釋字,只有準確地釋字才能正確地解讀材料,一字之誤可能造成對釋文內容“南轅北轍”的誤解。原始文獻整理中出現誤釋、缺釋不可避免,《肩水金關漢簡》也存在很多這類問題。而且金關漢簡數量大,誤釋、缺釋顯得尤其多。通過我們的整理校訂,共糾正了原整理者釋文中的1000多處錯誤,新補釋700多字。

第四,對原釋文作標點斷句,對其中的關鍵詞作注釋解析,經過注釋的新釋文表義更加清楚易懂,便于材料的研究使用。由于原整理者沒有標點注釋,很多釋文表達的意義并不是很清楚。還有不少簡文因為釋字錯誤、詞義不明,導致解讀存在歧異。由此學界出現了不少釋文解讀的文章,但仍存在很多釋文問題,影響了對簡文價值的挖掘利用。本書對這批材料深入解讀,標點注釋,新釋文清楚易懂,更加方便相關學科的利用,能更充分地發揮這批材料的價值。

第五,充分吸收最新研究成果,通過注釋體現簡文的研究現狀。金關漢簡從2011年開始公布到現在,涌現出非常多的研究成果。在這十多年間,經過學者們的文字校釋、詞語解析、綴合編聯,還有在歷史、書法、經濟等很多方面的挖掘闡釋,這批簡的巨大價值得到了充分體現。在這十年里我們雖然一直關注和搜集相關成果,但是漢簡的釋文考釋和詞語解讀意見有很多是在專題研究中一筆帶過,甚至還有一些是在注釋中體現,導致搜集起來非常困難,很容易遺漏。我們看到金關簡的研究成果中出現了很多觀點重復的情況,大概就是沒有注意這些分散而且不易查找的成果導致的。鑒于此,我們在檢索材料時不僅僅限于金關漢簡的字詞考釋,還有不少關于整枚簡或相關內容的討論,我們也希望通過注釋能充分反映各簡文的價值和研究現狀。

第六,調整綴合編聯釋文的位置,新釋文更加連貫順暢。目前學界綴合的簡文數量已經超過了1700枚。本書全面吸收學界綴合成果,將綴合后的簡文整合,使簡文更加完整。此外還有不少簡文內容上下連貫,可以編聯。通過綴合編聯,簡文的表義更加順暢,更加有利用價值。

第七,后附肩水金關漢簡所見郡國縣邑鄉里表、候官烽燧表、人名索引,為快速查找和研究相應內容提供方便。

《肩水金關漢簡》雖然有很多問題,但瑕不掩瑜。我們此次的校釋雖然發現很多原釋文的問題,也提出了很多個人意見,但未必完全正確。本書中還有很多問題和遺憾。例如,因為金關漢簡簡文數量大,很多殘碎簡無上下文關系,不能確定文義,無法準確標點斷句。再如,體例不統一、釋文誤錄、注釋不準確的情況一定還存在。本書從2012年開始書寫,由于寫作時間跨度較大,出現不少體例不一的情況。注釋內容上,由于不同時期注釋的標準不一樣,導致可能存在詳略不一致的情況。雖然我們已經作了全面清理修改,但在后期校對時仍然發現很多這類問題,相信書中一定仍有遺留。在釋文的格式上,最初是希望能通過嚴格錄入更直觀地展示釋文在原簡上的位置關系。初稿,除了少數內容太多太長者用符號標明行數、欄數位置外,大多數簡文都可以按照原釋文格式錄入,但后期在編輯排版時,由于版面的限制,很多釋文格式不得不重新安排,導致現在的釋文出現用符號標明行數、欄數和不用符號標明者混在一起。這也是本書的一個遺憾之處。

本書在后期審訂過程中還得到了不少匿名專家的寶貴意見,結項時李均明老師對小書的一些具體問題提出了修正意見。書中還有一些是上課時學生的觀點,也都在注釋中標明。期間繆璇、梅書英、陸寧寧、關永強、鐘佩炘、王蘇花、陳夢琪、蘇玥、方翔等碩博士都參與過本書的校對工作。其中關永強制作了人名索引,陸寧寧補充完善了郡國縣邑鄉里表和候官烽燧表,鐘佩炘對全書的注釋和體例作了通盤核對。在此對以上提出寶貴意見和幫助的專家和同學表示由衷感謝。

原標題:《從秦漢簡牘看漢字字形的演變——訪《秦漢簡牘系列字形譜》主編張顯成教授》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司