- 3

- +1

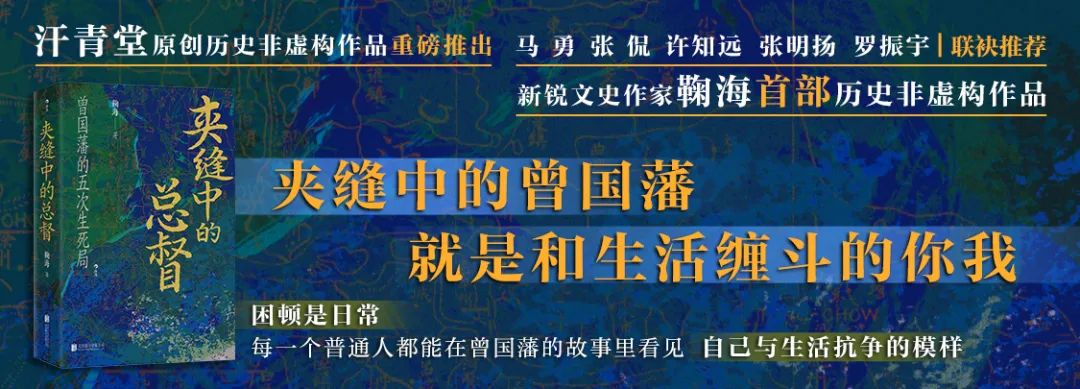

鞠海攜《夾縫中的總督》做客北京城市圖書館分享會,座無虛席丨后浪歷史

上周日(3.30)鞠海老師在北京城市圖書館跟大家分享了他的新書《夾縫中的總督》,現場座無虛席,讀者朋友們熱情互動。

曾國藩的困境與突圍

在活動中,鞠老師從曾國藩本人講起,再到曾國藩所面臨的困境,最終他是如何突圍的。結合史料分析曾國藩與其所處的時代,展現了曾國藩的糾結與信念,以及大變局下一個苦苦支撐的平凡人的命運本質。

首先我們來看曾國藩是誰。

曾國藩

1811~1872,字伯涵,號滌生 ,湖南湘鄉人

晚清第一名臣| 戰略家|理學家|文學家|

湘軍的創立者和統帥

他的人生時間線

29歲,鴉片戰爭爆發,他入翰林受檢討

40歲,太平天國運動爆發

49歲,英法聯軍火燒圓明園

59歲,刺馬案發生(投名狀)

61歲,去世,輪船招商局成立

他既是太平天國運動的鎮壓者,又是儒家名教的捍衛者,更是清朝中興的功臣。自求立功、立德、立言的曾國藩,為什么不被朝廷信任呢?

曾國藩的困境

曾文正公以丁憂侍郎起鄉兵,逐賊出湖南境,進克武、漢、黃諸郡,肅清湖北。捷書方至,文宗顯皇帝喜形于色,謂軍機大臣曰:“不意曾國藩一書生,乃能建此奇功。”

某公對日:“曾國藩以侍郎在籍,猶匹夫耳。匹夫居間里,一呼蹶起,從之者萬馀人,恐非國家福也。”

文宗默然,變色者久之。

鞠海老師分享,曾國藩被猜忌是因以下三點

1.建立了經制外的湘軍

2.君臣氣質不同

3.君臣平叛的戰略有分歧

臣細察今日局勢,非位任巡撫有察吏之權者,絕不能以治軍;縱能治軍,絕不能兼濟籌餉。臣處客寄虛懸之位,又無圓通濟變之才,恐終不免于貽誤大局。

君臣之防、央地之防、滿漢之防。

皇帝的不信任給曾國藩帶來很大麻煩。

換言之,曾國藩內心也不踏實,時刻有種懷才不遇,英雄無用武之地的感覺。其實,他有的時候也挺想死的。那么為什么曾國藩要自殺,真的想死嗎?

自殺之謎

曾國藩的五次生死局:

四十四歲,兵敗靖港,跳河自裁;

四十五歲,九江又敗,二度投湖;

五十歲時,兵困祁門,生機渺茫,懸劍帳中,隨時自裁;

五十六歲,北上剿捻,河遇風暴,險些身溺。

六十歲時,天津教案爆發,他疲于應付,自感年老體衰,大限將至,寫下遺囑,再一次經歷生死煎熬。

曾國藩的自殺欲望受社會心理因素和個人心理因素影響。鞠老師以靖港之戰為例,利用史料剖析了曾國藩的個人心理:

《曾國藩年譜》:“公憤欲自裁者屢矣”;《清史稿》載,“國藩憤,自投水中”。(壓力、懷疑、絕望等)

“臣以墨绖出外蒞事,是臣之不孝也”。(對母不孝)

“不自度其才之不堪,不能恭疏辭謝,輒以討賊自任,以至一出僨事,是臣之不明也。”(對己不明)

“何圖志有余而力不足,忠憤填胸,而絲毫不能展布。”(對上不忠)

不論他是“利己型自殺”還是“利他型自殺”,他都沒死成。原因也有三,第一,運氣;第二,親友勸誡,自我反思;第三,捷報來傳。

如此生死之念共有五次,在死意漸漸消弭或被沖散之后,每次他都會迎來突圍。

突破困境

曾國藩如何突破困境?曾國藩為什么最終能成功?曾國藩對后世的影響有什么?

鞠老師認為我們能在梁啟超的《曾文正公嘉言鈔·序言》中找到答案。

一生得力在立志,自拔于流俗,

而困而知,而勉而行,歷百千艱阻而不挫屈,

不求近效,銖積寸累,

受之以虛,將之以勤,植之以剛,貞之以恒,帥之以誠,

勇猛精進,堅苦卓絕,

如斯而已,如斯而已。

這一段話,是對曾國藩一生的總結,也是曾國藩給予我們的人生啟迪。

原標題:《鞠海攜《夾縫中的總督》做客北京城市圖書館分享會,座無虛席丨后浪歷史》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 开启中马关系新的黄金50年

- 习近平抵达马来西亚,发表书面讲话

- 美情报机构网络攻击亚冬会,中方回应

- 华资实业:公司实际控制人将变更为宋民松,股票明起复牌

- 国内期货夜盘开盘涨跌不一

- 东晋著名画家顾恺之代表作之一,取自曹植的同名辞赋

- 缅甸的第二大城市,又名“瓦城”

- 17离婚搭子

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司