- +1

人類學家的下午茶|安寧療護:將死亡的“神圣性”重新帶回醫學領域

現代人對生命意義的追問,集中展現在對死亡的態度上。在人類學家看來,死亡是一次意義系統的重新整合,而不只是一個呼吸的停止。

本期《人類學家的下午茶》的嘉賓是中山大學社會學與人類學學院教授,中山醫學院、中山大學附屬第七醫院雙聘教授程瑜。程瑜教授是中國醫學人類學的先行者,他談到“尊嚴死”相關輿論事件是人們對當下過度醫療的反思和抗爭;安寧療護工作者看到了生命末期者來自“身心社靈”的整體性痛苦;“有尊嚴地死去”是基本的人權,提出“普惠性安寧療護模式”的政策倡導,等等。

本期節目還梳理了安寧療護的起源、理念、操作方式和在中國各地的本土化實踐。程瑜指出了社工的重要性,以及生死教育的基礎性作用。阿夏桑用身邊人的案例說明了安寧療護目前的稀缺性和亟待滿足的社會需求,郁弘芳認為安寧療護的重要意義在于重新將生命的神圣性帶回醫學領域。澎湃新聞經授權合作刊發文字內容。

“尊嚴死”背后的過度醫療問題

郁弘芳:2024年初,我們跟宛平南路600號的姚灝醫生聊了人類學視角下的精神醫學。2025年開頭,我們將繼續生命、疾病與死亡的話題。程瑜老師是一位特別的“人類學者”。他的田野工作地在深圳醫院里,而他的田野對象是臨終的人。他既是一名人類學者,也是一名在醫學人文領域進行跨學科探索的安寧療護的推動者。

程瑜:非常高興有機會借下午茶的節目一起來談生論死。我這幾年專注于安寧療護事業,發現制約我國安寧療護發展的一個重要因素,是目前大家對于生命文化的認知缺失、對于死亡觀念的忌諱。所以,我今天來參加這個節目,希望能傳遞安寧療護和有尊重地離世的概念。

郁弘芳:2024年,“尊嚴死”相關事件引發了后疫情時代現象級的討論。香港的立法會甚至出臺了《維持生命治療的預作決定條例草案》,支持港人自主選擇有尊嚴的死亡方式。您覺得為什么在當下,死亡、安樂死等話題會變得如此炙熱?

程瑜:我感覺有幾個原因,第一個原因是后現代社會個體對生命、對自我的一種追求和重視有關。大家對于個人權利特別強調。過去,我們的死亡方式往往不是個體自愿的選擇,而是在社會系統的裹挾下,包括當代醫療體系、醫療觀念的裹挾下,被動地去等待著死亡。但隨著人的自我意識增強,人們更愿意自己去選擇一個有尊嚴的過世的方式。這跟當前的后現代思潮是有關系的。

另外一個原因是人們對生命長度片面追求的反思。在醫療場域里,我們過往是基于“救死扶傷”的理念。但所有的情況都要進行搶救,實際上會給人帶來一些新的痛苦。于是,人們對過度醫療化產生了一種反思,或者說,是一種抗爭。

郁弘芳:程瑜老師曾經是我學年論文的導師,也帶過我做田野。他的經歷與一般學者不同,他先工作了幾年再去讀博和教書,所以上課時會加入社會實戰經驗。另外有一點我很欣賞,是他身上有一種自由的精神。

程瑜:2000年,我開始在中山大學讀人類學的博士,國內算是比較早的。在全國的人類學界,我覺得我是比較勇敢的,不斷地在轉變自己的身份。最早我是做三峽研究的,后來又從艾滋病防控研究轉入安寧療護的事業。

我是怎么進入安寧療護的呢?2004年,我在耶魯大學公共衛生學院做博后,當時他們有一個中心叫做“艾滋病跨學科研究中心”。這個中心有26個科學家,其中有13個是醫學人類學家。這突然給我打開了一個新的視野:哦,原來人類學還可以做這樣有趣的事情。在當時的中國,醫學人類學還是比較新的概念。2005年,我從耶魯回來就開始從事醫學人類學的研究。我主要從事的是艾滋病防控的研究,當時國內也有很多人類學家做艾滋病防控的研究。

2015年,我去哈佛大學做“哈佛燕京合作研究學者”,合作的老師叫Arthur Kleinman(阿瑟·克萊曼,也譯作凱博文)。他在全世界的醫學人文界和人類學界都是鼎鼎有名的。他在哈佛大學做過三個系的系主任:哈佛大學人類學系的系主任、哈佛醫學院精神病學系的系主任和哈佛醫學院社會醫學與全球健康系的系主任。

當時,他正寫完一本書,英文名叫The Soul of Care: The Moral Education of a Husband and a Doctor,這本書由姚灝翻譯成中文,就叫《照護》。他在書里重點講了他跟他太太相濡以沫40年的婚姻生活,但是他太太生命的最后十年罹患了阿爾茲海默癥,他照顧他太太的生命最后十年的過程。

The Soul of Care 原版(左)+中文版《照護》(右)。注:凱博文是新中國成立后第一個在中國大陸做人類學和精神病學研究的西方人,并將“抑郁癥”的概念引入中國。凱博文的妻子瓊是一名漢學家。瓊為凱博文推開了認識中國的大門,1980年代在湖南的田野調查幫助凱博文找到了職業方向和個人生活道路,讓他了解文化是如何與情感、精神疾病以及人類苦痛相互關聯。本書是凱博文在寫作《疾痛的故事》( Illness Narratives)和《道德的重量》( What Really Matters)之后,又一本以學界外廣大讀者為對象的醫學人文作品。

他談到,我們的醫學雖然進步很快,但是往往面臨著醫療過度化。表現在無論什么情況,我們都要把病人拉到醫院重癥監護室(ICU)里去進行搶救,往往給患者帶來了一些很深的痛苦。因為現代醫學的局限性,有些病不僅治療不好,過度的治療還給患者帶來新的痛苦。

而且就算能治好,有些生命就像四季輪回一樣,一定會走到終點。所以凱博文教授開始反思醫學的本質是什么。他說:“通過我照顧我太太的經歷,我終于發現,醫學的本質是照護。”甚至,這種照護早就已經超出了“醫學”的范疇,而是一個“人學”的范疇。

Arthur很多的觀念給我很多啟示,讓我覺得去研究照護是很有必要。2016年回國之后,我就開始跟中山大學護理學院合作,因緣際會慢慢地進入到安寧療護的領域。

《照護人類學理論與方法》,北京大學醫學出版社,2024年

人類學家特別喜歡去反思,我們有反思性。我發現安定療護和其他的醫療行為完全不一樣。它是一個理念上的顛覆。其他的醫療行為,不管是內科、外科,各種手術,它的根本目標就是強調挽救生命。但是安利療護不是,安寧療護的理念是在生命的終點不可避免要來臨的時候,我們更重要的是去關注臨終患者的生命質量和他的尊嚴,用當前主流媒體經常用的一句話說叫“敬佑生命”。

“敬佑生命”的提法比過去的“救死扶傷”要好。為什么呢?佑就是保佑,是搶救,但是另外一個方面,我們還要敬重生命,尊重生命的價值。這是一個理念上的顛覆,所以我義無反顧地投入到安寧療護中。

中國醫學人文的BIG PICTURE

郁弘芳:我看到一篇文章提到,凱博文來中大跟程老師對談的時候,他最熱切地想跟程老師對談的內容是關于big picture。凱博文說的big picture指什么?

程瑜:哈佛燕京合作研究學者項目的獨特之處,是讓國內的學者去跟哈佛的教授們進行合作。我去跟Arthur Kleinman聊的時候,我是他的學生輩,所以我們把姿態放得很低:我想要跟他學習這個,學習那個。凱博文當時就說了一句:你已經做到教授了,你不應該再考慮學習什么問題,你應該是想到為這個社會、為這個學科做點什么事情。所以他說了一句,let's talk about a big picture,我們要聊一些大的規劃。

因為當時中國的醫學教育面臨一個很重大的問題,是過分地重視生物醫學的教育,護理學也是一樣,你翻開課本,都是內科、外科、生理、生化。真正的和人文有關的教育是非常少的,尤其是在醫學領域,所以他當時建議我回來以后可以做一些醫學人文教育的事情。

從左至右:周大鳴教授、凱博文教授和程瑜教授

回國后,我做的第一個事,是在中山大學中山醫學院辦了“醫學人文教研室”,那也是中大醫學教育領域的第一個人文教研室。2019年,我又在中山大學第七附屬醫院辦了一個臨床醫學人文教研室。這樣,我們不僅在醫學院教醫學生,還能到醫院去,讓臨床的同志們也能夠得到醫學人文教育熏陶。這個醫學人文教研室后來被教育部醫學人文素質教育本科教學指導委員會主任翟海魂教授稱為“國內第一個辦在醫院的醫學人文教研室”。

2019年,我到中山七院做兼職教授,按照規定我每年要在醫院上兩個月的班。在醫院上班的過程中,我就發現人類學在醫院的作用太大了,太重要了。我經常說,醫院是人類學學生做田野最好的地方。為什么呢?因為你在醫院不僅可以看到人性中間最真善美的東西,你也可以看到人世間最假丑惡的東西。

在醫院,更多的時候當然還是面對著患者苦痛。這種苦痛不僅來自身體,很多時候也來自心理,來自他跟家庭之間的關系,來自社會給他的壓力。在這一個過程中間,我的很多思路都在發生變化。

剛才弘芳說我是比較自由的一個人。確實,我的想法還是比較自由的。我到了臨床之后,我發現人類學能夠給臨床的同志提供一些借鑒的時候,我就特別高興。雖然我跟醫院簽的合同是每年工作兩個月,但實際上我在醫院花的時間,遠遠超過我在大學教書的時間。為什么呢?因為我覺得在醫院的具體工作中能夠幫助到別人。

還有一個big picture,2017年,我辦了第一屆“亞洲醫學人文菁英訓練營”。我們把全國的醫學人文青年老師或者高年級的博士生召集起來,跟全世界最頂級的醫學人文專家面對面地進行交流,擴大年輕人的學術網絡。第一屆“亞洲醫學人文菁英訓練營”,凱博文教授就帶著三位哈佛大學的教授,還有我們人類學界有名的景軍教授、閻云翔教授等多位專家到深圳與醫學人文青年學者進行面對面的交流。

實際上那個訓練營困難很大,要籌措不少經費,我們的正式學員不要學費,另外還提供食宿。為什么這樣做呢?說實話,搞醫學人文的年輕人都是比較清貧的,沒有那么多的經費,我認為應該幫助他們拓展自己的視野。而且我個人的成長也是前輩們無私地提攜,所以我愿意做這件事。到今天這個訓練營已經辦了八屆,全國超過600位青年醫學人文學者到這個訓練營里學習過。

還有一個big picture,全世界比較有名的幾本醫學人文雜志基本上都是西方人辦的。但人文是跟文化有緊密的聯系,我覺得應該有一本雜志能體現我們東方的文化。所以2022年我辦了亞洲范圍內第一本的醫學人文的綜合類英文雜志:Asian Journal of Medical Humanities《亞洲醫學人文雜志》。這個雜志的目標是在全世界醫學人文界發出中國聲音,貢獻東方智慧。

2022年11月19日,由中山大學附屬第七醫院創辦的英文學術期刊《亞洲醫學人文雜志》( The Asian Journal of Medical Humanities)正式上線。

阿夏桑:2024年6月份我回復旦,參加了“照護之光”的人類學暑期班。當時凱博文也從美國過來。他那本《照護》的書里有一句話對我印象特別深刻,他說“我們每個人都是被照護人,也終將會變成一個照護者。”這一點,我覺得自己在自己的家庭生活中還是感受比較強烈的。

人類學對死亡的多元文化理解

郁弘芳:二十年前我讀人類學的時候,大家經常會探討一個問題:人類學有什么用?應用人類學的生存空間有多大?我相信程老師在“人類學有什么用”這件事情上,給出了他的做法。另外我思考的問題是,人類學對普通人來說,它的價值在什么地方?我認為很重要的一點,是人類學對生死的認知。

程老師剛才也提到,死亡這個問題,它一定是在一個文化背景下的,它不能泛泛而談。任何一個不同民族,不同宗教的人,他對死亡的想法可能是截然不同的。如果把人放在一個無差別的現代醫療之下,我們其實就漠視了他的文化背景,漠視了他的宗教信仰,也漠視了他的家庭關系、倫理關系。

所有的人都像一個沒有靈魂的、沒有文化屬性的生物體一樣被對待,這樣的方式,肯定是不符合人本質的存在的。所以我也想跟程老師進一步探討,人類學家認為安寧療護的本質是什么?安寧療護是怎么理解生死的?

程瑜:我首先特別同意弘芳剛才說的。西方現代醫學認為,人就是由各種器官、組織、細胞組成的。但在中醫看來,人是精氣神構成的。如果從社會學的眼光來看,不管是卡爾·馬克思還是亞里士多德,他們都認為人的根本屬性往往是社會性,而不是動物性。

是社會屬性把我變成了特定符號的“我”。我叫程瑜,那意味著我是某某的兒子、某某的父親、某某的孫子、某某的老師,這樣的社會屬性把我塑造成程瑜這個符號。社會身份塑造了我們,而不是生理的不同。人與人之間,生理可能有不同,但沒有大的不同。死亡的問題也是一樣,生物醫學總是把死亡當成生理性的終結,無論心肺死亡還是腦死亡,都是通過生物指標衡量一個人是不是死了。但在人類社會,死亡都不是簡單地意味著生理指標的終結,有一種死亡是社會性的死亡。

有一個好萊塢的電影《尋夢環游記》,是根據墨西哥的亡靈節去改編的。在墨西哥人的文化里,一個人過世了只不過到另外一個世界去生活。他在亡靈節這一天,還會濃妝艷抹、打扮得漂漂亮亮的、載歌載舞地回來跟我們團聚。那么墨西哥人認為真正的死亡是什么呢?當生活在這個世界上的人,再沒有一個人記得他的時候,那才算是真正的死亡。

《尋夢環游記》劇照

中國的文化里也有對死亡的文化隱喻。孟子說“舍生取義”,義比死亡更重要。莊子的妻子過世了,他鼓盆而歌。我專門寫過一篇文章講死亡的文化意涵。如果死亡只從一個生理的指標上去解釋,那么讓他盡量的延長。但如果死亡從一個“社會性的死亡”來理解,多活一天未必就是“好好的活一天”。這大概是我對死亡和人的理解。

郁弘芳:前幾年我在莆田做調研,莆田的道教文化特別興盛。在那邊我受到了一種熏陶,感到我自己都不怕死了。為什么?因為在他們的理解里,有時候重視人死后的狀態,甚至超過人活時的狀態。他們覺得祖先或者神靈,那個不以肉身的形式存在的存在,或許是有更大的能量。如果用這樣的眼光去看,你就不會畏懼。而是會想,我們如何在活著的時候為死后的世界做更多的鋪墊。那么,你就不會認為死亡是一個結束,也不會因為當下這一世的結束那么戀戀不舍。因為這很可能只是漫長形態當中的一種轉換而已。死亡是一個過渡,他會去到另外一個狀態。不管這樣的理解正確與否,但從效果上說,確實給活的人更大的勇氣去面對當下的“生”,也能去接受未來的“死”。

程瑜:沒錯,道教所謂的叫羽化登仙,我只不過把我人世間的軀殼丟在這里,我的靈魂早已羽化登仙。實際上在不同的宗教里頭,都有對死亡特別的認知。佛教說往西方極樂世界去了。基督教是上了天堂了。宗教人士會回答你,死亡不僅只是一個生物的生物體的滅絕,實際上我們還有很多東西在延續的。而且在我們這一世是和未來世是有聯系的。

莊子說,生也死之徒,死也生之始,孰知其紀,就是說生死之間是不斷循環的,我們根本都不知道哪個地方開始。你覺得是這一次我們是死亡了,可能對下一世來說是剛剛開始。

我們做安寧療護,我們要正確地認識死亡,一定是要把它和文化、和精神聯系在一起,過去我們叫靈性。現在國家衛健委的文件說,我們要跟患者提供“身體、心理、社會、精神方面的完全關懷”。所以安寧療護是一個不同以往的概念,我們不僅僅是要管到身體,還要管到他的心理,管到他的社會,管到他的精神、靈性方面。

郁弘芳:如果一個臨死之人他沒有信仰,他就認為生命終結,一切就結束了。那對這樣的人,我們如何去做安寧療護呢?

程瑜:這樣的人他就往往就不會選擇安寧療護。你剛才說的情況,就是現在主流的人群對死亡的考慮,他覺得那我為什么要滅絕呢?我能夠多活一天就多活一天唄,傾家蕩產我也要活著。因為我們對來世沒有認識。人最大的恐懼來自于對未知的不確定。我不知道未來我在哪里,當然就覺得很恐懼了。那我為什么要死呢?就是我們中國人經常說的“好死不如賴活”。

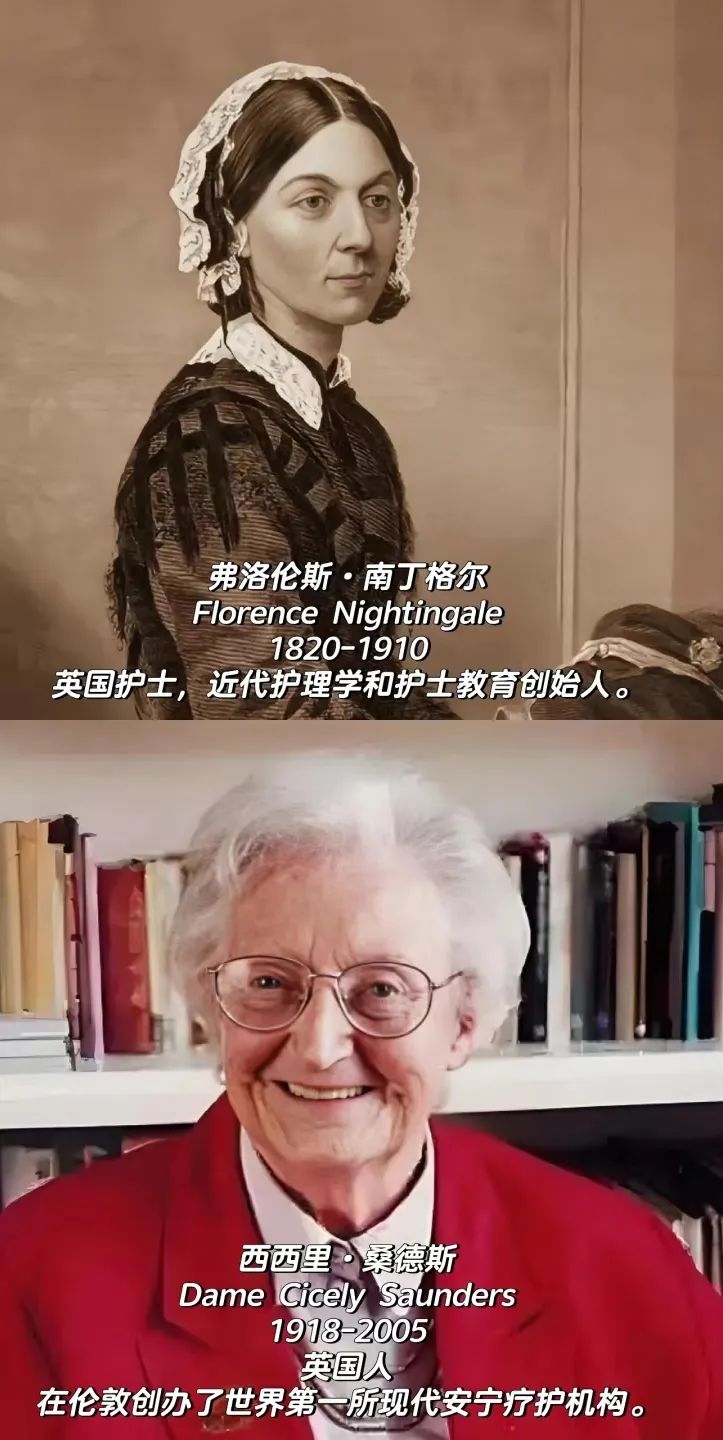

安寧療護:從南丁格爾時代向桑德斯時代的轉變

郁弘芳:在醫療歷史中有一位很著名的人物叫南丁格爾。翻閱安寧療護歷史的時候,我發現有一個人的名字叫西西里·桑德斯。有一些學者提出來說,我們現在正在進入一個“桑德斯的時代”,在告別“南丁格爾的時代”。程老師幫我們解釋一下這個說法。

程瑜:南丁格爾是現代護理學的創始人。她之前人們對護理不是很重視,很多時候把護理當作醫學的附庸。但是從南丁格爾開始,護理變成了一門真正的科學。人們在進行醫學治療的同時,還會去對人康復的過程特別地進行照顧。到今天,我們還有國際南丁格爾獎章,是全世界護理同志的最高榮譽。這是南丁格爾的時代。

西西里·桑德斯她本身也是個護士。她在照顧病人的過程中,特別是她照顧到一個猶太人的時候,這個猶太人是腫瘤終末期的一個患者。桑德斯目睹了這個患者在死亡之前經歷了各種苦痛之后,她突然地認識到:人的苦痛,不僅僅只有生理的苦痛,還有心理的,以及整個社會帶來的痛苦。我們社會學、人類學說的這種Social Suffering,就是社會苦痛在里頭。這些都是一個人在臨終期會面臨的,她把它稱之為“整體性的痛苦”。

因為她不是社會學家,沒有Social Suffering的概念,但是她稱之為“整體性的痛苦”,實際上就包含著社會苦痛 ,還有心理苦痛,還有身體苦痛。她覺得我們當前的這種護理。不是應該僅僅是對身體的護理,而是應該把它拓展到對身體、心理、社會還有靈性方面的完全照顧。她把這種生命終末期的整體性照護稱之為安寧醫療。這就是從南丁格爾往西西里桑德斯的變遷。

西西里·桑德斯有一句非常有名的話,她說:“我們必須不僅要重視生命的長度,而且要更關注生命的質量”。我覺得這一塊,她實際上是對現代醫學制度的一種突破,也可以說是一種顛覆。這是一種對生命認知思想上的巨大的進步。

郁弘芳:安寧療護的這種整體性痛苦的理論,我感覺跟人類學的整體性理論很相似。人類學就是認為文化是一個整體,人是在社會的網絡之中的。是不是就是說桑德斯的這個理念其實跟人類學的理念,它的底層邏輯是非常契合的?

程瑜:它們是高度的契合,人類學講的幾個重要的觀念在安寧療護中得到了充分的體現。這也是為什么我作為一名人類學的研究者到醫院去做安寧療護的一個原因。因為我發現人類學的很多理念和具體的方法,能夠在安利療護中發揮至關重要的作用。

除了安寧療護“整體性的痛苦”跟人類學的整體觀是聯系在一起的,還有人類學說的文化多樣化、文化相對觀,和安寧療護講的要減少危害也是聯系在一起的。我們會走到生命的終點,但是我們不是只有一種方法讓人們去面對死亡。我們可以有對生命質量的尊重的多樣性,讓患者能夠選擇更好的方式,讓他舒適、安寧、有尊嚴地過世。

另外,人類學非常注重微觀的研究、對生命意義的追尋。現代醫學最大的問題就是把死亡完全看成一種生物性的死亡,但是人類學看到的死亡,還包含“社會性的死亡”在里面,人類學家眼里的死亡有著非常強烈的社會意涵。

安寧療護將神圣性重新帶回醫學領域

郁弘芳:我聽了一期劉謙老師的播客,講安寧療護,她講到一句話,我覺得很有感受,她說死亡是一次意義系統的重新整合。將生命中破碎的意義重新整合起來。我覺得這是非常人類學的一個提法。

程瑜:劉謙老師她本身就是人類學家,所以她講這個話一點都不意外。我們這些搞人類學有最重要的認知:從其根本意義上講,我們每個人之所以變成一個自我獨特的人,是因為我們的社會關系,把我們凝結成為這樣一個整體,而不只是生物體,生物體只是一個載具。

死亡也是一樣。我們老家有一句話“老子不死兒不乖”。就是說父親在的時候,并沒有把兒子當成一個完整意義上的家庭的頂梁柱。但是如果父親過世了,這個孩子就自然而然地長大了。不是你自己覺得長大,也不是生理的長大,而是你周圍的社會的人,覺得你應該是家里的頂梁柱,你是完全意義上的這個家庭的責任人了。劉謙老師的意思也是如此,死亡實際上是一種整體性的、社會意義的重新的整合。

郁弘芳:程瑜老師說“老子不死兒子乖”,我想到一句話,就是如果你的父母還在,你跟死亡之間就隔著一層紗。如果父母離開的話,每一個個體都開始直面死亡。

您提到其實死亡有社會性的屬性,我在了解安寧療護的過程中,聽到一位老師講到,其實死亡它是具有一種神圣性的,而安寧療護重新把人的死亡的神圣性帶回到了人類社會。這一點我蠻有共鳴的。

程瑜:1967年,西西里桑德斯女士開始在英國創辦第一個安寧療護護理院,它本身的名字hospice care就是一個帶有宗教性的理念。Hospice就是一個朝圣者的避難所,因為朝圣要走很遠,到某一個地方都要有一個臨時的住所、庇護的地方,hospice care的概念,實際上是在人在臨終的過程,讓你重新認識到你的重要性。西西里有句話,對于安寧療護的從業者,包括對于每一個人要選擇進安寧療護的人來說,都是有著很強的一種寓意的。她對所有安寧療護的病人說:“你重要,因為你就是你。你重要,即使在生命的最后一刻。”

也就是說,安寧療護是要我們在生命的最后一刻,把你的生命的意義凸顯出來,要尊重你,要讓你存在的意義得到尊重。所以說,安寧療護實際上跟我們后現代對個體權利的這種尊重與強調是聯系在一起的。它本身就為生命的臨終賦予了很多神圣的意義。而不是像我們生物醫學上的生物的死亡那樣,僅僅是所有器官的衰竭,呼吸的停止,心跳的停止,把它完全物化成一個機體的某一個功能的終結。

郁弘芳:所以安寧療護其實是把這種神圣性重新帶回到醫學領域。我聽到那句話,你只要存在,你就是值得是被尊重的。每一個人,他只要存在,他就值得被尊重。

去年引起輿論關注的“尊嚴死”相關事件中的主人公,比如著名作家瓊瑤等等,他們還沒有到臨終的狀態,但是他們認為自己將會面臨醫療的很多折磨,從而拒絕繼續生命。

程瑜:什么叫臨終,現在是有爭議的。但做安寧療護必須要有一個標準,就是什么樣的人能夠進安寧療護呢?每個國家政策還不一樣,中國出臺的政策是3個月+1個月。如果有醫生通過科學的判斷,認為一個人臨終只有三個月了,你就可以進安寧療護了,美國是把這個線設為六個月。

“尊嚴死”既包括安樂死,也包括像瓊瑤這樣的,她是提前結束自己的生命。但這些都不是安寧療護。我們嚴格意義上說的安寧療護是不加速你的死亡,但也不用各種所謂科學的侵入式的積極的手段去把死亡人為的延后,比如說上呼吸機這種我們也不做,它是讓患者自然而然地死亡。只不過在一個人走向終點的過程中,我們通過控制癥狀,讓你身無痛苦。通過實行“身、心、社、精神的關懷”,讓患者心無遺憾,死得有尊嚴。這個叫安寧療護。他跟安樂死,還有自殺是不一樣的。當然在中國人的文化里,安樂死也是自殺,我們是不太能接受自殺的觀念的。在我們中國文化語境下,安樂死也好,瓊瑤這種結束自己生命的方式也好,都是不可取的。

郁弘芳:在安寧療護提出之前,大家比較熟悉的詞語是臨終關懷。我也關注到在提安寧療護的時候,還有一個詞也被提出來,叫姑息治療。所以,臨終關懷、姑息治療和安寧療護這三個概念的延展度如何?

程瑜:上個世紀80年代以來, 臨終關懷就傳入中國內地,它本身是從港臺傳播過來的一種概念。大家一聽就明白,臨終關懷是對疾病終末期、已經要臨終的病人的一種整體性的關懷。但是各個地方的翻譯不一樣,在香港叫寧養服務。李嘉誠基金會在全國做了很多寧養院。這時候就有一些理念上的紊亂。2017年,國家開始推安寧療護的試點的時候,國家衛健委就專門出了一個文件,明確了把這種對終末期患者的整體性關懷,統稱為安寧療護。但是這個定義,到具體的執行的時候,還沒有改過來,比如現在我們在醫院,在衛健委的系統診療科目中就叫臨終關懷科。臨終關懷,實際上現在我們都把它稱為安寧療護。那么安寧療護,也可以叫臨終關懷。但是,它和緩和醫療是有區別的。緩和醫療是相對于積極醫療來說的,積極醫療是積極性的搶救,緩和醫療就是不進行積極性的搶救,就采用這種舒緩的治療。應該說,安寧療護是包括在緩和醫療里面的,但是緩和醫療的范圍更大,在治療的所有時期,都可以采用緩和醫療,只要醫生和患者覺得緩和醫療更好,他都可以選擇緩和醫療。但是只有到了生命終末期采用的這種緩和醫療的模式,才把它稱為安寧療護,所以它們是有區別的。

郁弘芳:是不是可以理解安寧療護是一種無痛療護?

程瑜:它也不叫無痛,它是盡量控制癥狀。當然控制癥狀也是很復雜的,首先是鎮痛。安寧療護主要有兩大群體,第一類是到生命最后階段的老人,第二類是腫瘤終末期的患者。腫瘤患者到了終末期是很痛的,所以要控制癥狀。

所以,它首先讓患者身無痛苦,還有一個是要心無遺憾。我們把它叫“四道人生”:道歉、道愛、道別、道謝。因為人生中間可能有很多遺憾,有的喜歡的人還沒說出來,有的希望給曾經傷害過的人道個歉。

為什么要把它稱之為“有尊嚴地離世”。因為大量患者現在另外一種過世的方法,是到了生命終末期一定要進重癥監護室(ICU)。一進ICU的話,渾身插滿管子,身上是不能穿衣服的,沒有人陪護。你說還有沒有尊嚴?沒有尊嚴!

我記得有一屆亞洲醫學人文菁英訓練營,請了以前的北大的常務副校長,也是北京大學醫學部主任柯楊教授來講課。她舉了一個例子說,ICU為什么增加很多人的痛苦呢?因為ICU存在著一種悖論。首先我們不能去否認ICU是西方醫學對現代醫學的一大貢獻。它通過對危急重癥的搶救,把你從死亡線上拉回來了,本來是很好的一個事兒。但是我們現在把ICU已經變成了人的死亡之前必經的一站,這個就不好了。她說進ICU有多痛苦呢?有很多臨床的醫生,剛開始認為這些做醫學人文(安寧療護)的沒有什么作用。但是他如果非常不幸進了一趟ICU,又有命從ICU里頭出來,個個都變成了醫學人文大師。

安寧療護的本土化實踐

阿夏桑:當時我采訪過福建人民醫院安寧療護的一個科室,他們服務的很多患者都是癌癥晚期的患者。弘芳剛剛提到是不是無痛,他們在后期的時候,確實就是會提供給患者接鎮痛棒,或者會有護士上門去給他們打嗎啡這樣的止痛劑,這是很大的一部分他們的服務項目。這些人在臨終前,其實有很多的心理上的這樣的一些痛苦,但是可能因為自己的家人或者說所處的這種環境沒有提供給他這樣的支持,所以就會有社工這樣的角色上門給到陪護,包括一些心理疏導。

郁弘芳:就是說在這個過程中會有第三方介入。因為當一個人處在最后階段的時候,如果他跟自己的親友之間有一些難以啟齒的問題,很容易造成雙方都不說話。你也不提,我也不提。但是實際上有的問題是非常重要的。比如說遺產打算怎么分配。我想確認一下,如果說一個人進入安寧療護,他其實是知道自己還有多少時間可以活的,對嗎?

程瑜:沒錯,你要安寧療護,現在有些前置條件。第一個要經過醫院醫生的評估,在現有的醫學條件下,一個人的生命終點已經進入到一種不可逆的、挽救不了的過程,這是前提。

第二個前提,本人或者是患者家屬、代理人、監護人能夠簽署同意書進入到安寧療護,才能夠進入到這個項目里來,這是兩個前提條件。

郁弘芳:進入安寧療護,最終簽署同意的是家屬還是患者本身?

程瑜:一般來說,首先是患者本身,像深圳已經有了生前預囑。但即便簽了生前預囑,到時候還要到醫院簽署知情同意的文件。但如果患者已經到了危重、意識不清楚的情況,可以有家屬來代簽。

郁弘芳:也就是說,如果他是意識清楚的,那么他可以自己來決定是否要進入安寧療護。如果他意識不清楚,那么由家屬來簽訂。

程瑜:對。但是我們中國人跟西方的不一樣,西方人是個人自主決定要不要進安寧療護,我們中國人往往是家庭主義的,所以我們的疾病告知、醫療決策要開家庭會議。那誰來主持開家庭會議呢?除了醫生護士,再就是社工。

安寧療護的定義里本身就要提供身體、心理和社會等方面的人文關懷。國家很早就認識到這個問題的重要性。過去,國家文件沒有給社工體現出勞動價值,有時候是志愿者,但是現在國家已經明確把社工服務寫到安寧療護服務收費的文件里。所以社工的勞動價值就體現出來了。

不管是哪一種模式的安寧療護,它有三大主體:醫生、護士和社工。我最近在全國提了一個普惠性安寧療護的概念。如果要實現安寧療護普惠性發展,那社工還應該是主力軍。

郁弘芳:就是說一旦一個人選擇了安寧療護的話,他其實選擇的是一整套服務。醫生、護士以及社工會因為安寧療護的理念本身,為他制定一套生命最后的流程?

程瑜:當然他選擇安寧療護,就選擇了一個跟進ICU完全不同的流程。這其中包括不進行侵入式的治療、積極性的治療。比如說過去要上呼吸機,現在就不上了,過去要上化療的藥,現在也不上了,不用這種積極性搶救的治療方式,但會上一些人文關懷的方法,比如說心理支持、憂傷撫慰,這些都包括進去了,所以整個流程是完全不一樣。

阿圖·葛文德(Atul Gawande)在書中梳理了美國社會養老的發展歷程,以及醫學界對末期病人的不當處置。書中不只講述了死亡和醫藥的局限,也揭示了如何自主、快樂、擁有尊嚴地活到生命的終點,推崇“善終服務”“輔助生活”“生前預囑”等一系列理念。

郁弘芳:現在安寧療護也是進入醫保體系的嗎?

程瑜:2024年11月25號,國家醫保局和國家衛健委聯合發文,已經明確安寧療護服務的內容。因為這個文是剛剛發的,所以現在是各個省市都在算這些服務內容怎么樣在醫保中體現。

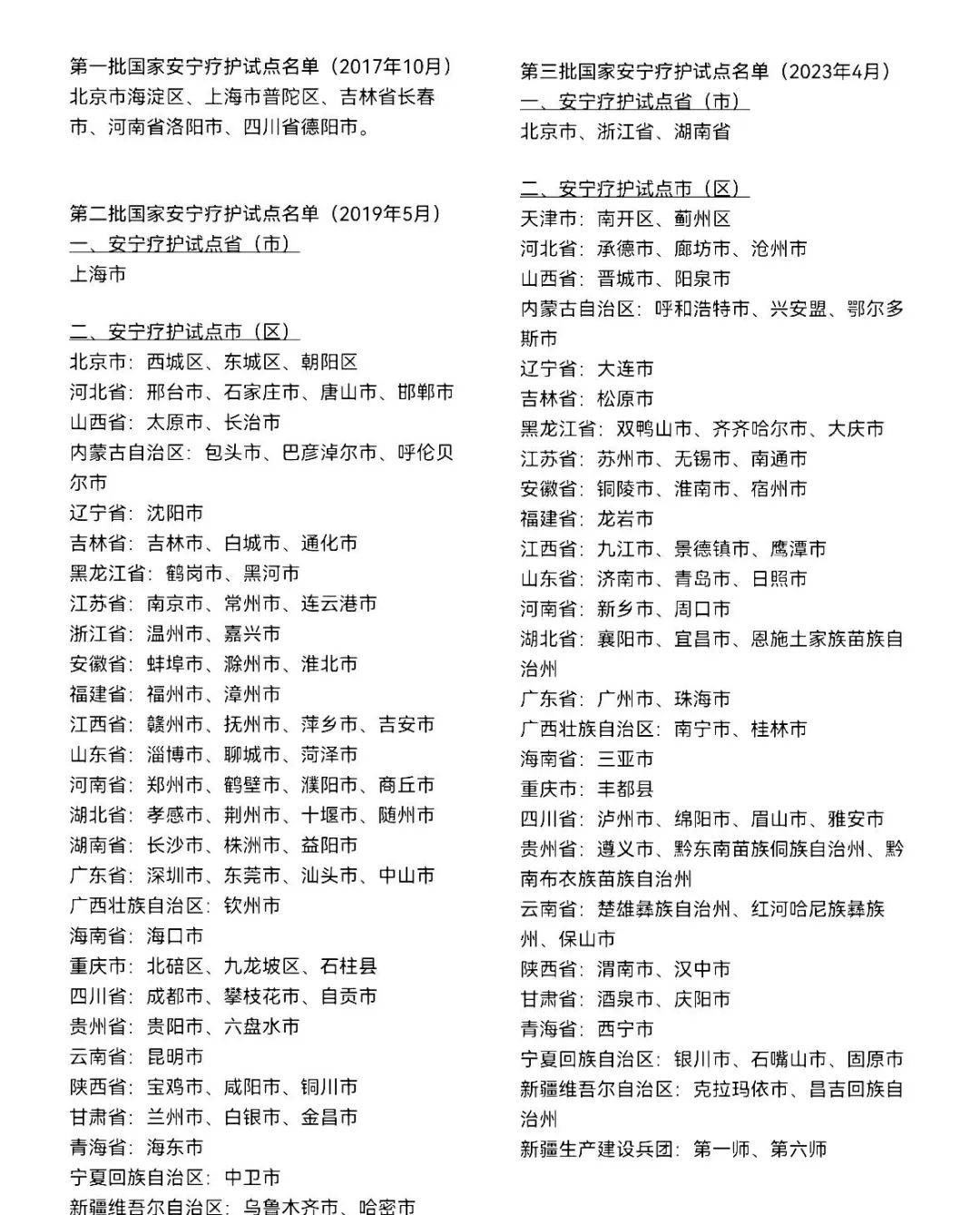

1988年開始,上海就開始有這個服務,那個時候還不叫安寧療護,叫臨終關懷。到了2015年的時候,《世界經濟學人》智庫做了全球死亡質量的一個調查。當時,80個國家中,中國大陸排在第71位,倒數第10的位置。為了改善這個局面,我們國家開始重視死亡質量的問題,2017年推第一批安寧療護的試點,當時在全國找了五個城市。2019年推第二批試點。我工作的中山大學附屬第七醫院,就進入了第二批的全國試點。到了2023年,開始第三批的試點。其中,上海、北京、浙江、湖南四個省是全省試點,就是說全省所有的城市都要做,這是一個很重要的指標,意味著未來可能要全國開展。但是目前來說,我們還是處在試點的階段。對安寧療護的標準、服務模式、計費標準等,還處在一個摸索的階段。

郁弘芳:雖然我們都是在一個中國,但實際上每個地區的文化還是很不一樣的。當這樣一種方式在不同的地區試點的時候,怎么跟當地的文化做一個本土性的一個連接?

程瑜:這就是我們人類學家可以很好去參與的一件事。目前這一塊被人關注的很少,大家還都在摸著石頭過河。現在我們試點能夠提供的床位,目前估計能滿足對安寧療護有需求的患者1%都不到。也就是說100個人里頭能獲得安寧療護服務的不到1個人。所以,目前還在做標準、找資源,讓安寧療護能夠全面鋪開的階段。

怎么樣跟各地的文化特點相結合,就需要我們做人類學、社會科學的研究的人,盡快地進入到這個領域。別的地方我不了解,但是在廣東,潮汕人就寧愿走在家里。知道快咽氣了,也一定要叫救護車送到家里去。但廣州人,就不一定愿意患者走在家里。大的醫院不愿意讓患者走在醫院,因為每個醫院對死亡率是有控制的,跟醫院的考核指標有關系。又不能走在家里,又不能走在醫院,是不是很慘?所以怎么結合地方文化的特點,提供多樣性的安寧療護服務,是未來做人文社會科學的人重點可以做的一件事。

郁弘芳:那安寧療護在各地實踐是不是已經有了一些不同的模式的總結?

程瑜:西西里·桑德斯1967年在英國建了全世界的第一個安寧療護的護理院——圣克里斯托夫護理院。這種模式到1970年代進入美國,上世紀八九十年代進入亞洲。不同的地方有不同的安寧療護的模式,但是這些模式能不能拿到中國大陸直接用就很難說。安寧療護要在一個新的地區推廣,一定要結合當地的文化背景、政治經濟形勢、衛生福利制度等,必須跟它們配合起來有一個本土化的過程。對于這一點,醫生、護士往往沒有關注到,但是人類學者可以關注到。

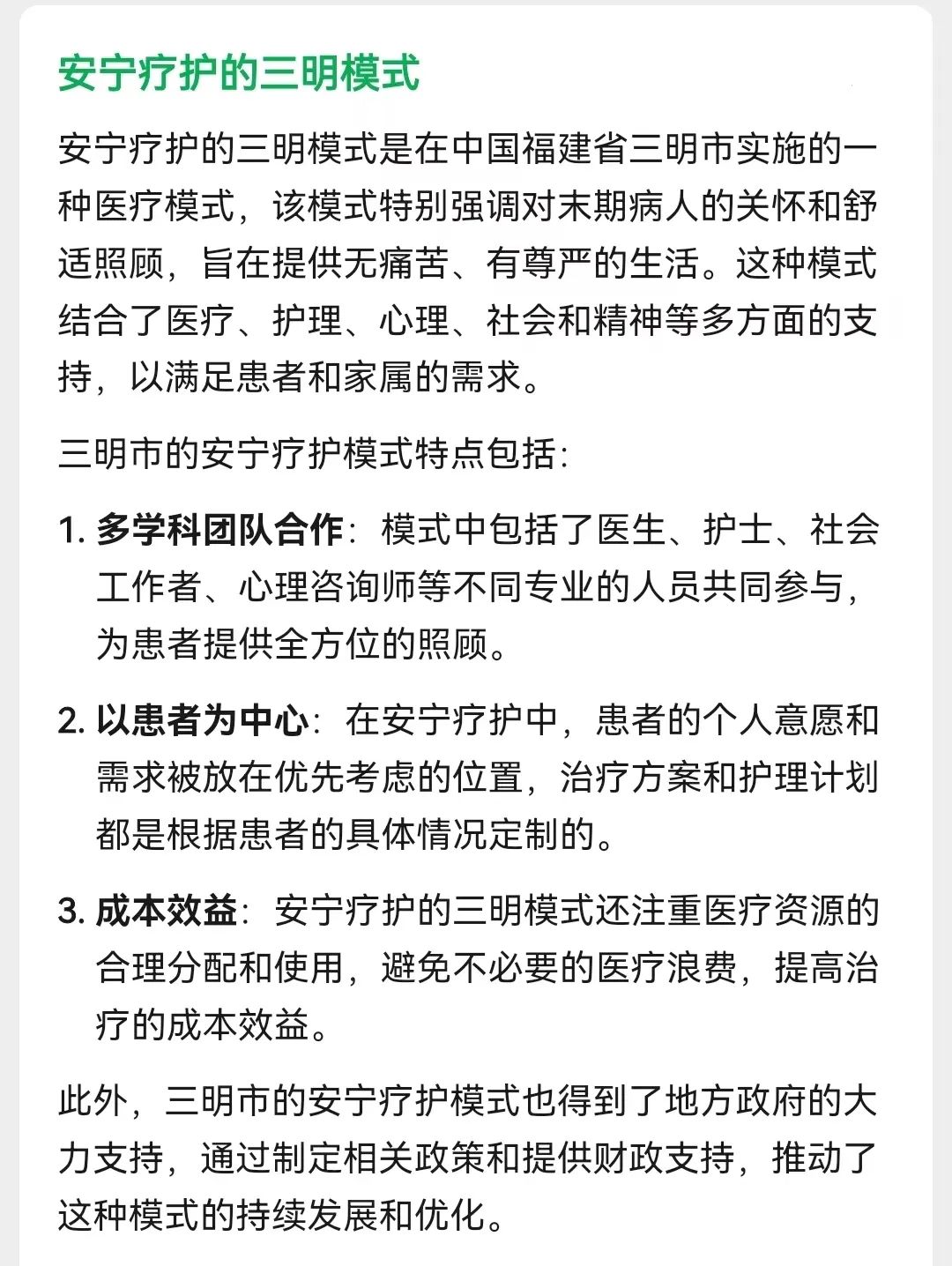

現在全國有三批試點,一些模式得到了業內的認可。比如上海模式。它是由政府補貼給社區醫院來建立安寧療護中心,再通過社區醫院輻射到病人。北京模式是每個行政有一個安寧療護中心,一般設在三甲醫院,再輻射到社區衛生中心,進一步輻射到社區。

在廣東,我提的叫普惠型的安寧療護,是指安寧療護不僅是衛生系統的事,應該全社會共同參與。我認為安寧療護的主戰場不是在三甲醫院,而是在社區和家庭。通過社會工作者作為一個紐帶,把安寧療護能夠送到社區、送到家庭。2024年的12月,廣東省把廣東省安寧療護的指導中心設在我們醫院。讓我擔任了這個中心的執行主任,這就幫助我們未來在廣東省推普惠型的安寧療護做了前期準備。

中國安寧療護的三批試點名單(2017/2019/2023)

阿夏桑:我覺得其實這個結合是實際落地中肯定需要去實踐的部分。就我自己周圍的案例,剛剛程老師也提到了,就是已經試點的可以提供的床位和實際死亡的人群中間有很大的差距。像我去年一個朋友,他的父親患癌癥,時間也不多了。她當時的情況就是既要照顧孩子,還要照顧父親。但她父親已經從醫院出來,在家里面呆著。那個時候他們兩個人在家里的狀態都很不好,她父親的情緒也很不好,會經常亂發脾氣。她自己又有很多生活的壓力,還要去照顧臨終的老人。在這個過程中,其實她不知道社會上有一些渠道能夠提供這樣的幫助。她當時在四川,我跟她說了有安寧療護的案例之后,她其實也花了一些方式去找。但最終沒有找到這樣的機構。

在實際的落地中,我覺得可能一方面需要讓更多的患者家屬知道有這樣的組織、這樣的安寧療護服務,可以幫助他們緩解面對家人即將離去時的一種共同困境。我覺得一方面是科普,一方面還是需要更多去普及供給。

程瑜:沒錯,中國的安寧療護現在面臨兩大問題。第一個就是我們的生命教育、死亡教育做得很差。很多人從小學到大學都沒接觸到過,所以一般人對安寧療護的理念非常不理解,更不要說去主動地找這個服務了。第二點,因為過去對生物醫學的反思不夠,包括到現在我們的醫療口號都是救死扶傷,救死扶傷本身就是個悖論,死了怎么救?現在的情況就是說不管患者的實際情況如何,一定要把他拉到ICU里面去,只是單純為了盡量延長患者生命。再一個,現在的醫療體系也是個問題。安寧療護是不進行積極性的搶救,醫院掙不到錢,積極搶救才能掙錢,靠這種舒緩的治療,靠人工的心理關懷、人文的關懷,這些東西不掙錢。所以醫院不愿意做。醫院不愿意做,能夠提供的服務就少。

郁弘芳:我們今天的話題在談安寧療護,但其實又不只是在談安寧療護。安寧療護現在是國家層面開始重視,給到了一個解決的方案。但實際上在沒有安寧療護的時候,患者自己也會給自己一個解決方案。比方說在上海,很多老人就有這樣的覺悟,說自己要是到了臨終的階段,就不要在醫院待著插管了,很多人有這個覺悟。安寧療護提供了一個方案,就是你可以享受到一些“身-心-社-精神”方面的關懷,幫助你緩解一些疼痛,并能夠盡量地保全自己的尊嚴和死亡的安寧。

程瑜:過去我們中國人沒那么怕死。很多老人家里都準備著一個棺材,每年還要拿出來刷刷漆,所以我們并沒有那么忌諱談死亡的。包括我們的儀式里的都有一種葬禮叫喜喪,就是說他沒有把人死了看成一個悲傷的事兒,他覺得那是一種白喜事。

為什么現在安寧療護被提出來?它實際上不僅僅是人的觀念改變能做到的。就像你說的,很多上海的老人,他可能認識到我以后不要插管、不要進行過度的治療。但是他能在生命終末獲得這種服務嗎?很多事情不是由我們個人意愿決定的。

人類學經常講到兩種行為決定的方式。第一個是Agency,是人的主觀能動性決定,就是一個事情的發生發展,完全由個人來做主。另外一種是由整個社會的Structure結構來做主。我們都知道,事情往往并不是完全由個人的主觀能動性來做,也不是完全由社會結構決定的,但大部分是由社會結構決定的。比如現在我說要進安寧療護,不進行這種搶救,但是你能夠怎么保證做得到呢?瓊瑤的先生叫平鑫濤,平鑫濤當年是簽了生前預囑的,也就是說他是要進安寧醫療部的。但是他的兒子不愿意,瓊瑤最后沒辦法,還是要把他送到ICU里去搶救。所以說到了生命終末期,你想進安寧療護,也不是說你想進就能進的。2016年的數據,只有3‰的人能夠得到安寧療護服務。所以,安寧療護的概念在今天被提出,背后有著很強大的社會動因在里面。

現代社會開始對過度醫療開始有所警醒了。2003年我是在人類學當教授,但到了2023年,我就把自己轉到醫學院去。為什么?因為我覺得醫學人文這個事業更重要,能夠真正地幫助到患者。在醫學人文落地實施的過程中,我選擇去做安寧療護。我覺得在當前這個時代它被看到,背后有大家對過度醫療的一種恐懼。還有一個原因,從1982年開始,我們的醫療走向一個市場化的道路。在走市場化道路的過程中,醫療越來越變成了一種商品。醫療的商品化過程中,安寧療護沒人做,醫院只愿意做能夠掙到錢的手術和治療。

國家為什么開始推三明模式,因為三明模式能夠增加公立醫院的公益性醫療,醫療行業本身就是一個公益行業,它不是一個商業,它也不能變成一個商業。不然,醫療就走樣了。因為市場是會失靈的,完全市場化只會讓醫療的服務質量越來越差,而不是越來越好,讓醫患關系越來越緊張。人們發現,原來安寧療護可以讓人更有尊嚴地過世,這首先是個人的選擇。但從一個社會的發展的角度來講,安寧療護能夠彌補整個社會醫療的過度商業化的問題。

對我們中國來說,安寧療護還可以大量節省醫療資源。廣東省衛健委委托我們醫院做過一個小小的調研,同樣病的終末期患者進安寧療護和進ICU的對比。結果顯示,進安寧療護平均活了11天,一天平均花費1300元;進ICU平均活了42天,每一天花費1.9萬,42天乘1.9萬就是八十多萬。安寧療護是11天乘1300,還不到1.5萬,這就是兩者對醫療資源消耗的區別。

國家要推安寧療護,但不是每個老百姓都能夠接受的,就算患者接受,家屬們也一定要砸鍋賣鐵地去救。為什么?我不去把長輩送到ICU里面去搶救,周圍的人會說我不孝順。所以決定這個事的不是個人,而要靠整個社會對安寧療護的理解。

這也是為什么我一個搞社會學人類學研究的人要去做安寧療護的原因,因為安寧療護僅僅是由醫護人員來做是不夠的。2020年我開始提普惠性安寧療護。什么叫普惠呢?普惠有兩個概念:第一個是人人享有、政府兜底。因為我們社會主義國家,大量的資源是控制在政府手上。所以應該政府有責任有義務兜底讓更多的人獲得安寧療護服務,這是普惠的第一個解釋。普惠的第二個含義,我覺得是普及的概念,是更多的社會參與,更多的力量參與。從個人到家庭,到醫療行業,到民政行業,到財政行業,到教育行業,包括公益慈善界,都應該參與。實現普惠性的安寧療護,離不開我們每個人的參與。當然我們這些做社會科學研究的更應該身先士卒。

郁弘芳:您說到社會的認可和患者的認可的時候,就會回到我們最初談的那個問題。如果一個人在對生命的認知上,認為身體的結束就是生命的結束的話,那么他是很難去接受安寧療護的,所以又會回到生死教育的問題。但是生死教育又是很獨特的,一些情況下脫離宗教信仰是很難談生死教育。

程瑜:生命教育離不開文化背景,這是肯定的。我們現在希望用一個正規化的模式實現對于終末期患者的精神關懷,把它在安寧療護里體現出來。比如說,如果患者本身有宗教信仰,那么沒有信仰的人可能不能給他提供持續的精神支持,所以安寧療護除了一般的社工技巧之外,其實還需要大量的有宗教信仰的人士參與在這個社工的隊伍里面。所以我認為可以以社工或志愿者的形式,讓宗教人士在安寧療護中間發揮作用。

郁弘芳:是的。如果沒有信仰的知識,可能很難跟患者進行關于死亡話題的對話。上一次程老師組織的線上工作坊里面也有老師提到,當她去采訪患者的時候,當她跟患者建立某種信任之后,患者反過來會問她問題。他問:“老師,你覺得人死后還有靈魂嗎?你覺得我死后能去更好的地方嗎?”像這一類的問題,如果被問的那個人無法進行任何層面的回答的話,可能他的安撫的作用還是會差一點。

程瑜:這也是安寧療護發展過程中的一個瓶頸。目前在全國來說,大家還是普遍把安寧療護理解為一個醫療項目,因為它主要是由衛健委來管。我提的“普惠性的安寧療護”,它和傳統的上海模式、北京模式最大的區別在哪?我不僅僅把安寧療護作為一個醫療項目,我更把它看成一個民生項目。

郁弘芳:我再提一個前瞻性的問題,當安療療護慢慢在推行的過程中變成模塊化的形式,它怎么樣去抵抗它自身也在“被商品化”的屬性?

程瑜:我覺得不能簡單地說被商品化就是一個壞事。人類學家波蘭尼講“社會整合模式”,社會整合模式包括互惠、再分配、市場。互惠就是剛才說的“你來幫助我,我來幫助你”。我們之間的交往不是以經濟來計算。市場不是個壞的模式,但是市場不是在所有的領域都有效。

我為什么提普惠性安寧療護,因為它跟美國的安寧療護是不一樣的。美國的安寧療護是完全市場化的。美國有一個安寧療護的公司叫VITAS Healthcare,這個公司里有一萬多個員工。大型企業就是用商業保險的形式、通過市場的模式來整合。但中國不一樣,中國是社會主義國家。在安寧療護領域,首先是國家提供最基本的服務,就像現在最基礎的醫保一樣。國家應該把普惠性的安寧療護作為一個基本的人權保障,保障大家能夠在生命的最后時刻,得到一個有尊嚴的照顧關懷,有尊嚴地離世。

但是,醫保覆蓋的只是最基本的項目。如果一個個體有更高的要求,希望得到一些更高層次的滿足,那他完全可以走市場的形式。所以在我們中國社會,安寧療護應該是政府的普惠為主、市場為輔,不是說不要市場。怕的是什么呢?在沒有基礎的保障下,就開始市場。因為我們現在提供安寧療護的資源太緊張了。如果以市場為主,普通老百姓可能就享受不到。這就與我們的初衷相違背。

市場不是不好,看你用的什么地方,在什么情況下用。市場的好處是非常敏感,既能把供需關系反映出來,也能很好地發揮出效率。所以,我并不反對在安寧療護的過程中有市場進入。但我覺得應該首先建立一個兜底性、普惠性的基本模式。在這個情況建立好之后,市場作為補充,我覺得是很有意義的。

郁弘芳:現在的安寧療護,它可能更多的是在醫院這樣的一個場景下進行。但是其實還有一大部分人,尤其是大城市的老人是在養老院里過世的。所以養老院會不會也是未來安寧療護進入的一種場景?

程瑜:對!醫療場所安寧療護模式,是現在國家在推的一個模式,但是未來它并不是安寧療護的主戰場。從中國的死亡數據可以看到,1100萬死亡人口中,只有一百多萬人在醫療機構,大部分是在社區或者是家庭。所以民政系統的護理院、養老院未來可能會成為安寧療護的主戰場。而且過去在養老院、護理院,本身就有這類服務,叫臨終關懷。但是不管是醫療機構還是民政機構,最大的問題是目前臨終關懷服務沒有服務標準,很多地方就掛一塊牌子就可以叫臨終關懷科。現在各個省市在國家文件逐步明確的情況下開始制定標準,要先把這個門檻提高。哪些機構能夠從事安寧療護,必須要有個標準。所以你剛才說中國的安寧療護到什么階段,我只能告訴你是最初的起步階段。我們可能剛剛走完萌芽階段,現在還是起步。所以各個地方亟需建立一個適合本地情況安寧療護的標準。護理院、養老院以后可以走醫養結合的路線,只要把標準拿出來了就行。

郁弘芳:我覺得普通人也應該去了解一些這樣的概念。因為有一些老人會在家里去世的。但是家屬并不知道他什么時候會進入到最后的階段。家屬如果目測他已經進入到最后趨勢里時,如果之前受過一些死亡教育,或許可以嘗試去做一些事情,幫助到自己家人。

程瑜:是的。所以我有一個構想就是,除了醫護人員之外,我們的社會工作者能夠到患者家庭里提供安寧療護的服務。比如說我們每一個社區有專門做安寧療護的社工,由政府來購買服務。這個家庭的老人要過世的時候,你可以用這樣一個模式讓這個社工上門。因為安寧療護里包含了大量的社會工作專業的事情。

郁弘芳:明白,可以提供很多服務,甚至可以介紹一些相關的資源進來。

程瑜:對。我覺得社會參與也是非常重要。特別是像安寧療護的教育,不是說一定要到一個人進了醫院到了最后的時刻,你再去跟他聊安寧療護,再去做生命教育,那個時候已經晚了,很敏感的。生命教育、安寧療護的教育應該落實到日常的公民教育中,比如說中小學、大學,身體健康的年輕人里進行教育。我覺得這更重要。只有讓大家能夠理解做安寧療護的意義,正確地對待死亡,安寧療護才有存在的土壤,現在我們就是缺這樣一個土壤。我跟深圳商報合作做過一個網絡調查,調查了五千多位市民。深圳是一座年輕人很多、受教育程度比較高的城市,接近78%的被調查的市民對死亡充滿焦慮。

死亡焦慮是一種現代性的焦慮

郁弘芳:我覺得對死亡的焦慮就是一個現代性的焦慮,是一個現代人的焦慮。因為在傳統的文化土壤里面是有一整套解釋和一整套處理方法的,包括他的儀式也很完整。所以為什么香港的《破地獄》這部電影非常的火?因為它回答了一個問題,就是“破地獄”這樣的一種幫亡人超度的儀式,人類學稱之為“過渡儀式”,不只是在超度亡人,也是在超度生人。

法國人類學家范熱內普(Arnold van Gennep,1873-1957 )《過渡禮儀》

程瑜:對,我們過去傳統的不管是哪一個生命過程,都有一個專門的儀式。畢業有畢業典禮,成年有成年禮。但是在生與死的這樣一個過程中間,我們居然缺失了一個禮,我覺得這是非常遺憾的。我們的葬禮都是千篇一律的,不僅沒能給人很好的生死教育,還會加重人對死亡的恐懼。

我們過去有喜喪。活到一定年齡壽終正寢的、有后代的都可以叫喜喪。不僅不憂傷,也要請全村的人吃流水席。我親身經歷過一次喜喪。我有一次帶學生到陜西做田野調查,村里的一個八十多歲的老太太過世了。喪事辦得很熱鬧,逝者家屬請我們這些去調查的老師、學生去吃流水席,把縣城的戲班子的歌舞團都請過來了。我們剛去的時候唱的是《向天再借500年》。等我們要走的時候,歌舞隊唱的是《今夜你會不會來》。所以就說每個地方,或者每個人對待死亡的觀念不一樣。這種喜喪就有這種過渡儀式,來幫助撫慰喪親者的憂傷,實現正常的生命教育、死亡教育。我們現在念個悼詞就完了,然后就是直接進火葬的爐子,怎么會不恐懼呢?

郁弘芳:你知道上海的殯儀館已經到什么程度了?最后儀式結束以后,大家有個跨火的儀式嗎?這個殯儀館還在保留的,前幾年還是真的火。去年我去參加的時候,已經變成下面的一個燈了,假裝是個火。其實你就跨過一個玻璃,玻璃下面是一個紅色的燈,就代表是火了。現代的殯儀館的做法,就是在一點一點地消解民俗活動里面最真實的含義,只留了它的一個象征含義。但實際上,真實的火是有真實的力量的。他們不理解,只是出于安全的考慮,假裝保留儀式,讓大家跨個假的火。這也是一個現代性的笑話。

程瑜:現代性有很多這樣的笑話,包括現在很多火葬場跟殯儀館是放在一起的,就讓你看著燒,像我媽媽,她以前都不怕的。后來看燒了幾次之后,她說“我一想到死了真的就燒,我就怕”。所以現在的儀式只注重實際的效果,這是很荒謬的。

之前我們停靈,停完靈大家在那打打麻將,喝喝酒,然后再過幾天把人送出去,這樣的話,大家也心里也容易接受一點。現在是今天死了,后天一定要去火葬場,大家順便開個追悼會,有的時候連追悼會都沒有就結束了。那怎么可能沒有恐懼,都有恐懼的。

郁弘芳:是的,死亡儀式其實是讓生人重新再聚一次,讓大家因為對死者的懷念重新更加緊密地連接在一起。死者只是變成了另外一種形式,但是他還在連接著大家,但現代這種連接的意味很少。好像每個人的生命是如此的輕如鴻毛,然后輕輕一吹就飄走了,世間再無他的痕跡。大城市的死亡就是這種感覺。

程瑜:是的,因為文化實際上就是一種對生命的認識。但是對生命的認識這么輕輕飄飄、這么渺小,越來越多的人對生命的意義就開始產生懷疑。

郁弘芳:放大了來講,這也會影響民族文化的傳承。我研究莆田習俗的時候,就能很深地感覺到祖先崇拜這種形式,對于民族的凝聚力是有很大作用的,甚至起到了一些非常關鍵的作用。首先它在本姓氏里面形成一種很強大的凝聚力,每一代后人都緊緊地在祭祀他的先祖,所以每一代先祖都是有人祭祀的。就有非常強大的一個文化的傳承在里面。

城市社區也沒有靈堂,家里面也沒有祖先的牌位,死亡的儀式也是草草而過。甚至現在大城市的墓地,清明節上香都不能有明火,也不能燒紙。他在改變一種形式時,也在消解這個形式背后所傳遞的這種一代一代傳下來的傳承的力量。放長線來看的話,還是有很大的殺傷力的。

程瑜:你這個感覺是對的。人類學研究的就是文化,什么叫文化?一群人共享的一些東西,就是文化。但是我們現在越來越把人就從這個社會中割裂。現在的醫學的走向,就是越來越多地把人割裂了。我們中醫說仁者醫人,什么叫“仁”,二者為仁,有人與人之間的聯系才是醫療。我們現在的醫療對人的需求越來越少,大量的治療只看檢查結果,只看數據。這樣的醫療就脫離開醫學的本質了。為什么現代人對死亡的越來越恐懼,因為現代醫學越來越多地把人從整個社會里頭剝離出來,從人的情感里頭剝離出來,把人變成了一個單個的肉體,變成單獨的物質,這才是特別令人恐懼的地方。

阿夏桑:我覺得安寧療護對于絕大多數人來說還是一個比較陌生的概念。這期節目的意義可能就像程老師說的,讓你知道這件事情,或者說你知道有這樣的一種解決方法,不一定非要等到你家里真的有人需要安寧療護的時候再去了解。可能在平常的這種生活中,我們就已經有了對它的基本概念。當我的家人需要這樣的支持的時候,我該去用什么樣的途徑找到這樣的支持,這個是很重要的。這種概念的培養,是一種意識上的這種改變。

程瑜:雖然國家層面已經在倡導,但是普通老百姓并沒有充分理解到安寧療護的意義,甚至包括我自己的親人朋友,因為我經常在朋友圈里發這些安寧療護的信息,他們有時候就會覺得不好,把我給屏蔽掉。我們可以從另外一個角度解讀安寧療護。安寧療護不是讓你送死,而是讓你好好地活到最后。在當前的形勢下,這個說法可能讓大家更能夠接受一點。

郁弘芳:我想用凱博文的一句話來結束我們今天的播客,就是“照護是人類之光”。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司