- +1

食品標簽新規6大變化,這波整頓太舒坦

原創 食栗派 食栗派ChestnutMates

最近國家衛生健康委、國家市場監督管理總局公布59項食品安全國家標準及修改單,其中我最關注的是這兩個新國標:

GB28050-2025《預包裝食品營養標簽通則》

GB7718—2025《預包裝食品標簽通則》

咱們普通消費者特別關心的“零添加”、糖的標示、保質期等問題,都做了要求。

新標準將從2027年3月27日開始實施,食栗派整理了6大值得關注的變化,先一起來了解下吧。

1.食品不許標「0添加」了

最引人關注的變化,要數這一條了。

GB7718—2025規定:

使用“無”“不含”等詞匯時,其相應配料或成分含量應為“0”

食品添加劑、污染物及法規不允許添加到食品中或不應存在于食品中的物質,不得使用“無”“不含”、“零添加”“無添加”等用語

我們以往的微信文章中也經常吐槽“零蔗糖”、“零脂肪”“不含XX防腐劑”的用語,所以看到國家出手整頓,內心狂鼓掌。

“不添加蔗糖”不等于完全不含糖;“0糖”、“0脂”未必等于低熱量,“0糖”可能用油脂填補口感,而“0脂”或暗藏高糖陷阱。

標榜"不添加任何添加劑"也未必更安全更健康,反而可能暗藏微生物污染風險,或者掩蓋了重油重鹽的事實。

▲相比“沒有什么”,我們更應該關注“有什么”

所以,作為營養師,我會特別警惕、甚至反感這類營銷套路。

“零添加”的標簽營造的健康假象,很容易給消費者造成“零添加=更健康”,“食品添加劑有害”、“某種成分危險”的誤導,增加不必要的焦慮和恐慌,還容易讓人忽略食品的整體營養價值。

另外,這樣做法也很容易對同行構成不公平競爭,會讓消費者誤以為沒標“零添加”產品是不是加了什么,而不選擇它。

相比“沒有什么”,我們更應該了解它“有什么”。而這些基本事實,就在配料表和營養成分表里,不需要商家替我們劃重點。

2.糖含量要強制標示了

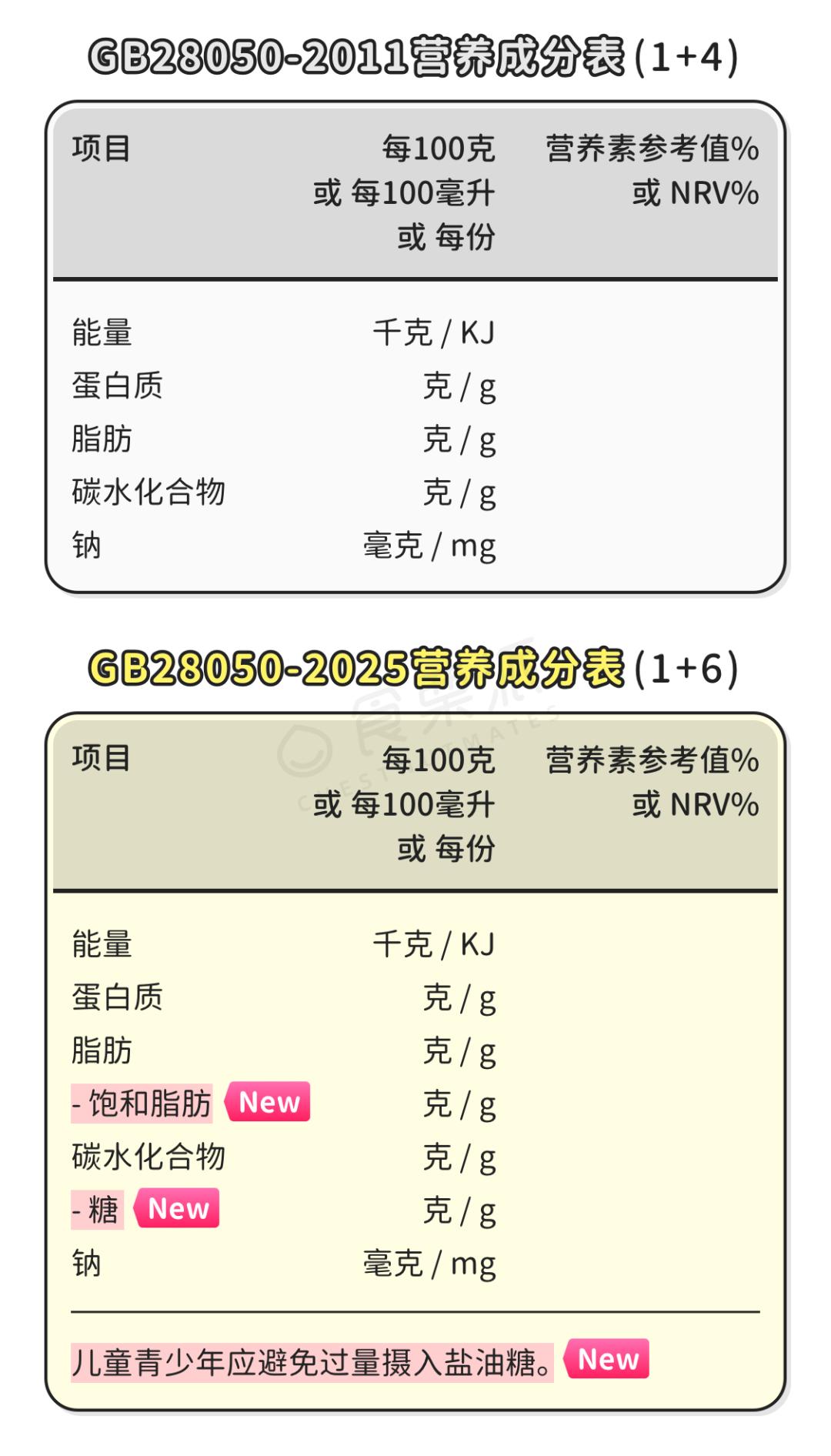

目前營養標簽強制標示的內容是1+4,新標準版調整為1+6,新增兩項強制標示內容(糖和飽和脂肪)。

同時還增加了一條標示:兒童青少年應避免過量攝入鹽油糖。

很多人關心的糖含量,終于可以通過營養成分表快速了解了。

不過需要說明的是,根據GB28050-2025,營養標簽上的糖特指食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麥芽糖、乳糖之和。而我們平常說的減少“添加糖” (added sugar)的這個“糖”,是不包括乳制品中天然存在的乳糖的。

▲牛奶中天然含有4.6%左右的乳糖。

牛奶當中本身含有4.6%左右的乳糖,如果以后你看到一盒純牛奶的營養成分表上糖一欄寫著“糖:4.6g”,不要緊張,這是牛奶中天然存在的乳糖,并不是額外添加的,糖尿病人是可以喝的。

【相關閱讀】

??乳糖的甜度只有白糖的1/5左右,升血糖速度很慢,而且能夠促進腸道有益菌的增殖。所以,如果沒有乳糖不耐受的問題的話,乳制品中含有的乳糖是個好東西。

除了糖之外,飽和脂肪也需要強制標示了。

飽和脂肪可促進食品中膽固醇的吸收。

長期過多攝入飽和脂肪可使血膽固醇增高。

飽和脂肪的攝入量應少于每日總能量的10%。

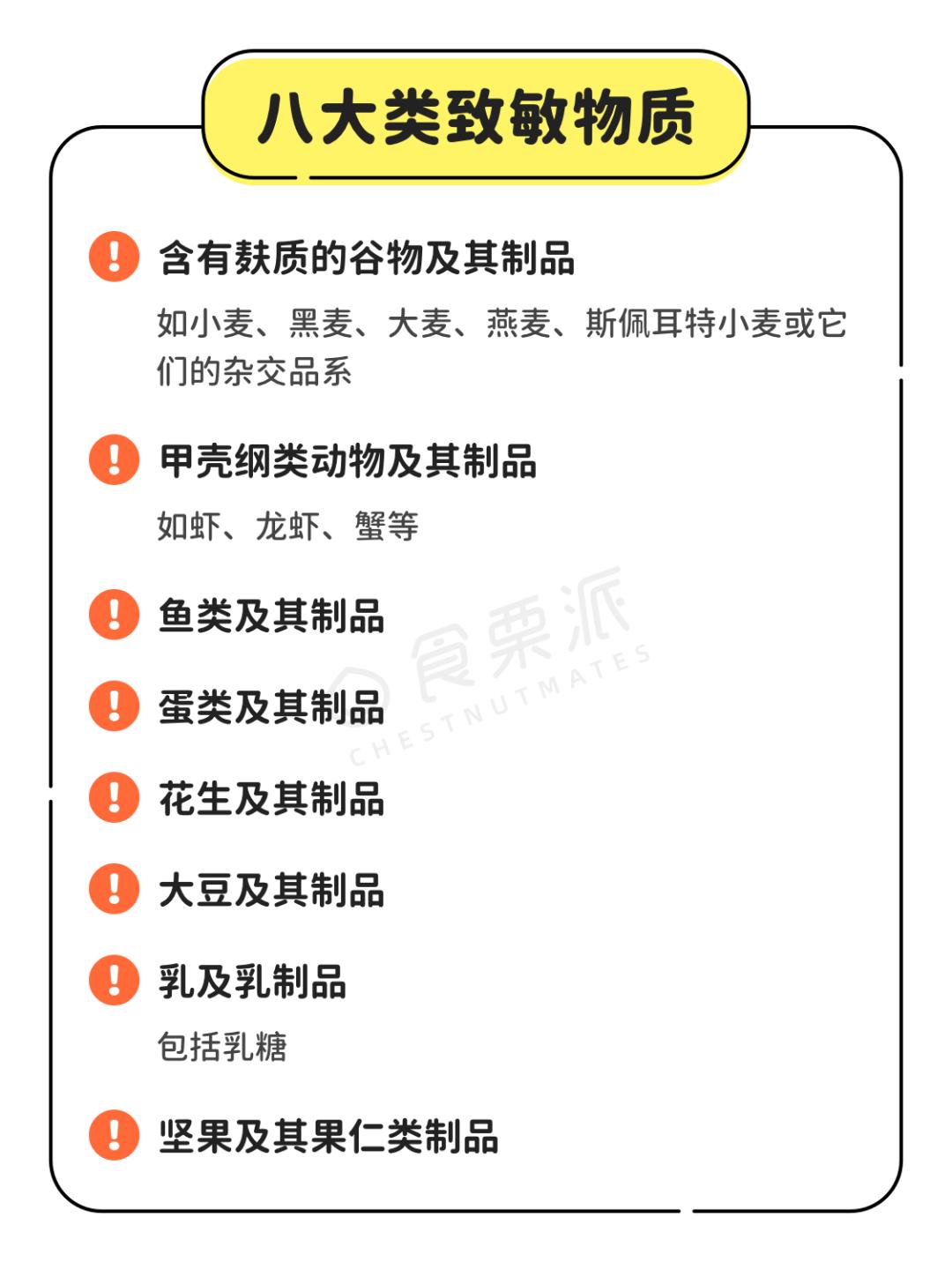

3.致敏物質需強制標示了

除了糖、飽和脂肪,今后致敏物質也要強制標示了,也大大方便了有食品過敏困擾的消費者。

如果配料表中含有以下8大類致敏物質,需要在配料表中以加粗、下劃線等強調方式,或在配料表臨近位置標示提示信息。

一些經過深度加工的配料,已經去除可能導致過敏反應的成分,可不用標示,比如精煉花生油、大豆來源的維生素E、魚油來源的DHA等。

4.「X個核桃」里有多少核桃

不用猜啦!

平常咱買吃的的時候,特別容易被包裝上的圖或者食品名字給忽悠了。

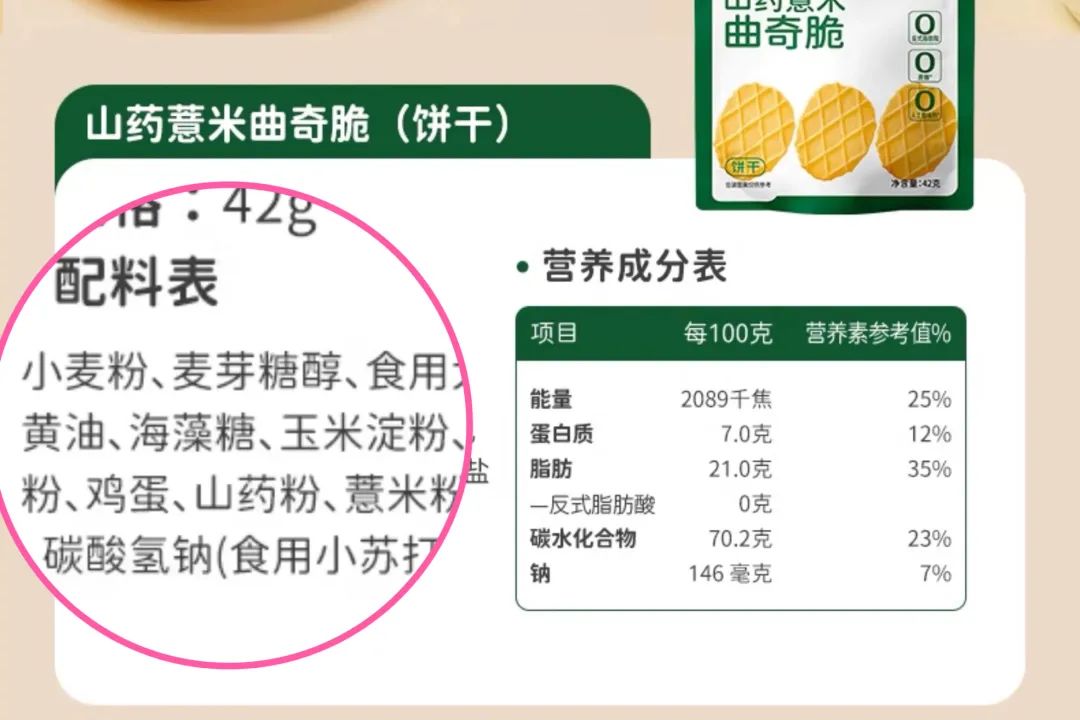

比如看到一款叫“山藥薏米脆”的餅干,肯定會覺得這餅干是拿山藥、薏米做的;但一看配料表,主要原料還是小麥粉,山藥、薏米都沒有糖多。

▲產品是否名副其實,還是要看配料表

新的《預包裝食品標簽通則》實施后,我們就可以消費得更加明明白白了。

GB7718—2025規定:

僅使用食品用香精、香料調配出某種配料或食物風味的,僅可使用相關配料或食物真實照片以外的圖案,且應在圖案臨近位置醒目標示“圖案僅供口味參考”等字樣。

食品中的配料或成分若在食品名稱中提及,應標示其相關配料或成分的添加量或在成品中的含量。

也就是說

1.如果產品是用香精、香料調出來的味道(比如草莓味但沒加真草莓),包裝上就不能放實物照片,只能用其他圖案,且必須在圖案旁邊醒目標示“圖案僅供口味參考”。

2.如果產品名字里提到了某種成分,比如山藥、核桃、阿膠,那么就必須在包裝上標明食材的添加量或者含量。

▲配料在食品名稱中提及,需要標明添加量或成品中的含量。

5.膽固醇的NRV,刪除了

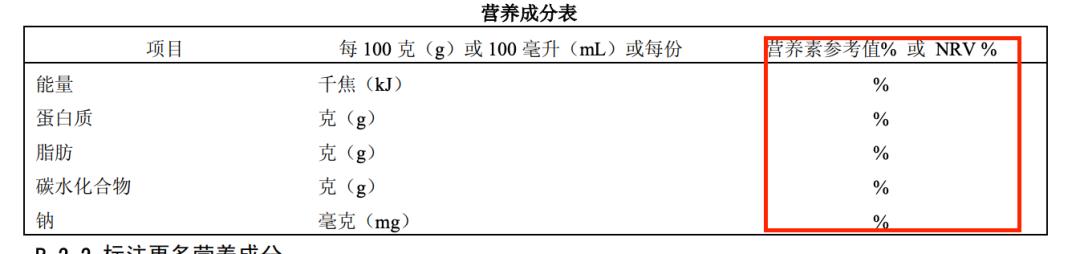

營養成分表通常有3欄,最后一欄營養素參考值%NRV%(nutrient reference values)

某種成分的NRV=每天需要吃多少這種營養素

NRV%=每單位食品中所含能量和營養素占全天應攝入量的百分比

比如,飽和脂肪NRV是20g。

某款零食,一份含6g飽和脂肪,那么這一列會標注30%(6÷20X100%)也就說,吃一份,相當于把一天飽和脂肪份額的30%吃掉了。

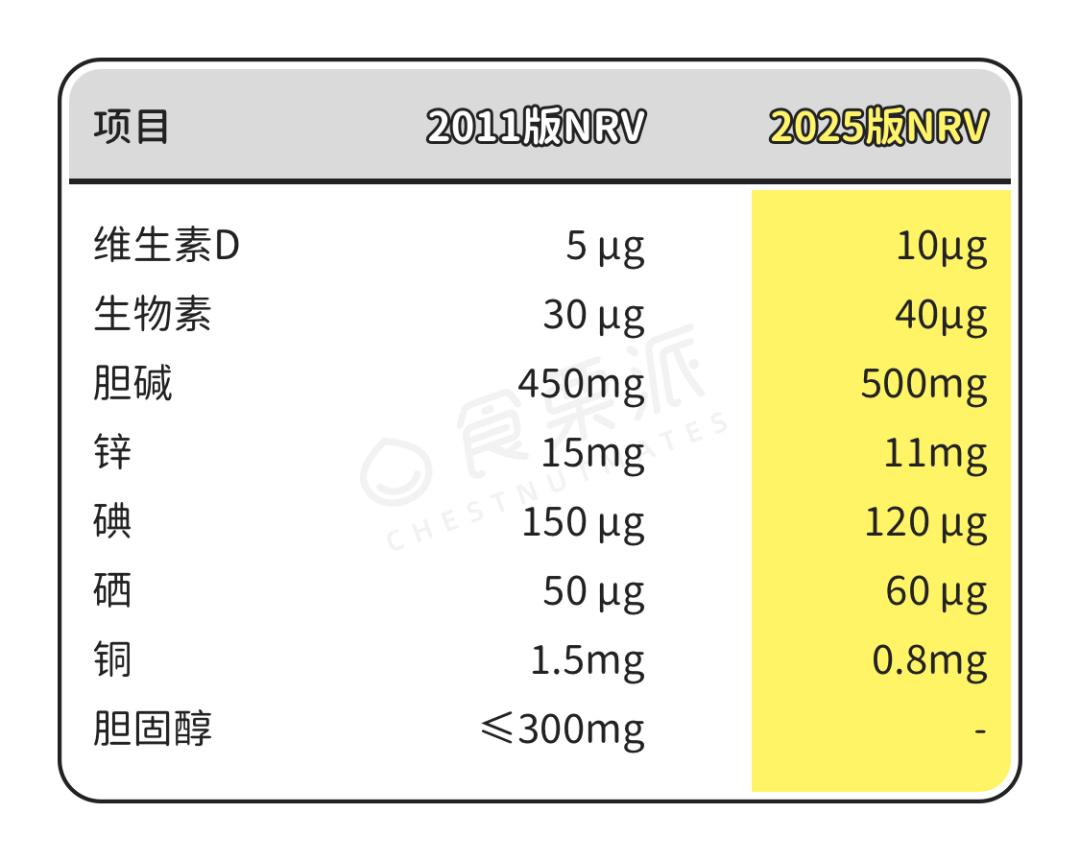

新標準調整7種營養素的NRV,并刪除了膽固醇的NRV。

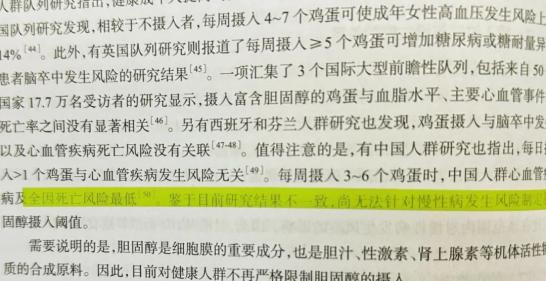

這并不是說膽固醇不用限制,而是因為目前并不清楚到底把膳食膽固醇上限劃在多少是合適的,還需要更多的研究。

其實,2013版的《中國居民膳食營養素參考攝入量(2013版)》就刪除了對膽固醇的上限值;2024年更新的《中國居民膳食營養素參考攝入量(2023版)》在回顧了一系列科學證據之后,仍然維持對于一般健康人群不設定膳食膽固醇的上限值。

所以,這次國標對NRV的修改其實是基于科學證據的更新,延續了不設定膳食膽固醇上限的結論。

▲圖:《中國居民膳食營養素參考攝入量2023版》

不過需要注意的是,刪除NVR,并非否定膳食膽固醇攝入管理的必要性。

不論是膳食指南,還是2023版《中國居民膳食營養素參考攝入量》,都只是取消了膳食膽固醇上限數值,并未否定過量膽固醇的危害,血液膽固醇與心血管疾病的關系是確鑿的。

人體膽固醇來源分為內源性和外源性,其中外源性(即食物攝入)僅占 20%-30%,其影響并非決定性的[5]。

大量實證研究表明至少 768mg/天的膽固醇攝入并不增加已知疾病風險[6]。

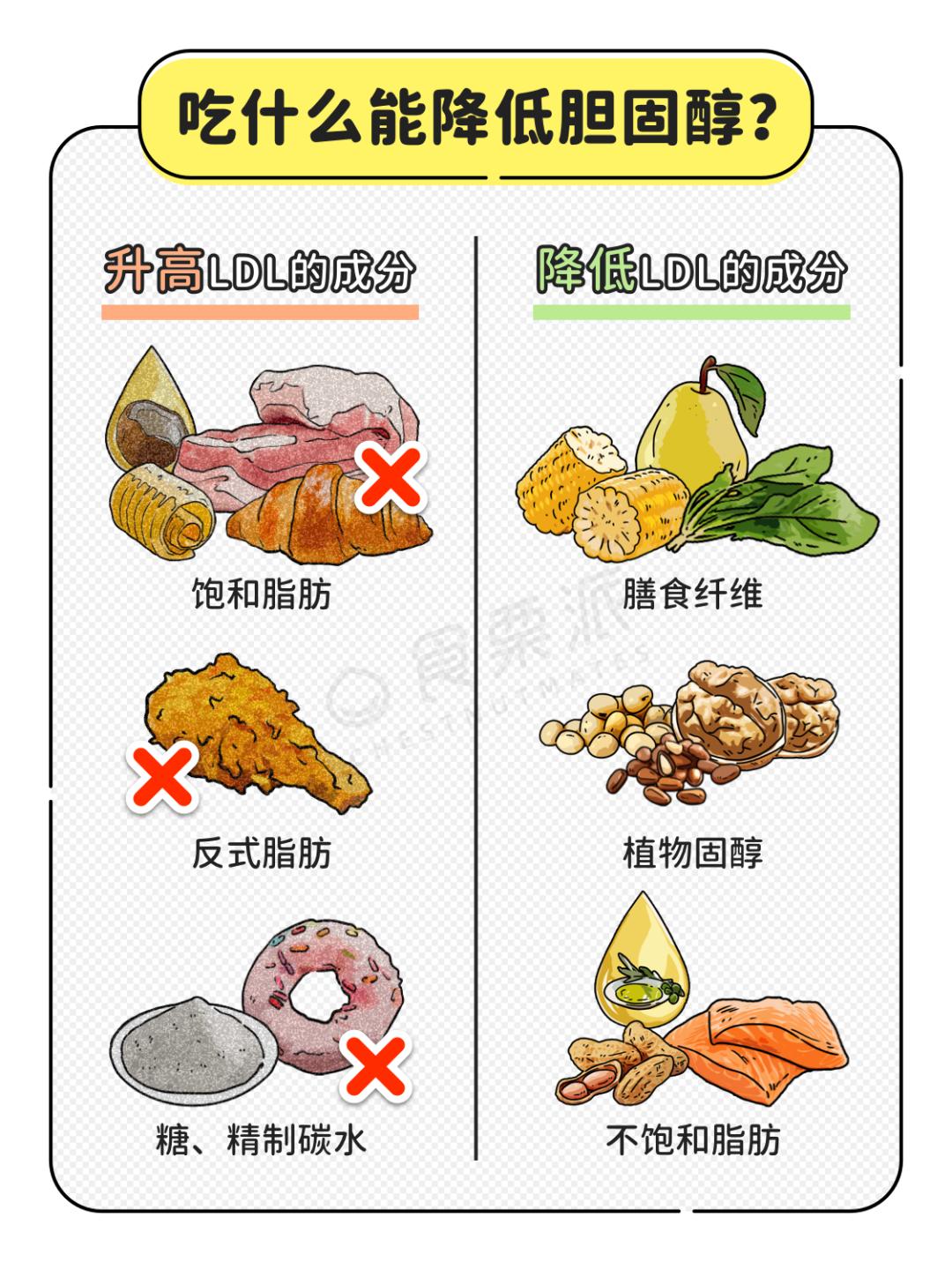

更需要注意另外兩種脂肪——飽和脂肪和反式脂肪。過量攝入這兩種脂肪更容易升高“壞”膽固醇水平,增加心血管疾病風險。

雖然不再提限制膽固醇,但是大家可能留意到了,新版膳食指南對肉類的種類數量限制比較嚴格,這些食物往往飽和脂肪含量高,同時也富含膽固醇。

所以,還是那句話,看整體結構。膳食結構要考慮到多種食物的交互影響,而不是只注意食物中獨立的某個方面。

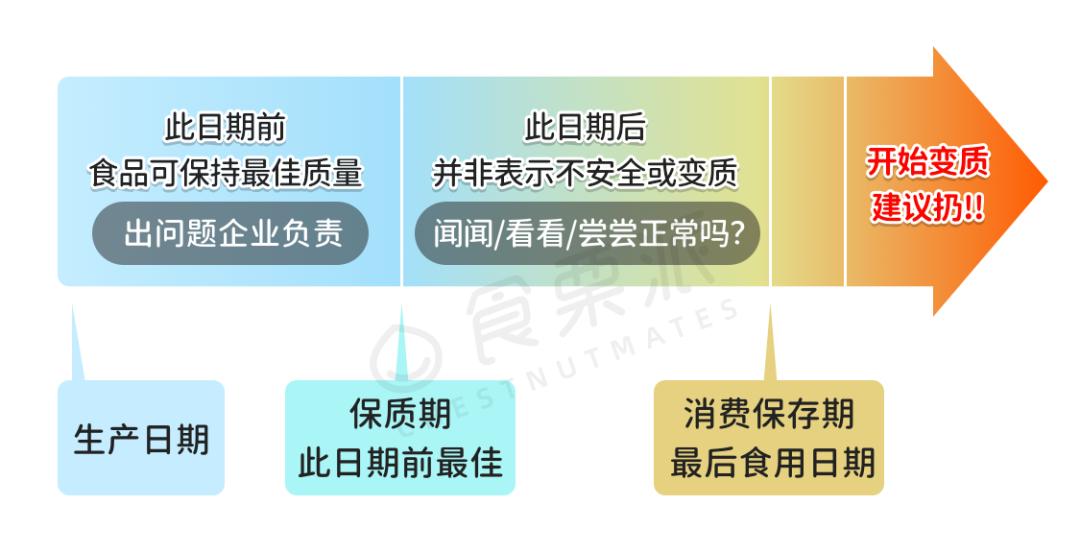

6.保質期大變樣

根據新國標,保質期的標示方法也發生了重大變化

1.到期日期不用自己算了

現在看到的食品包裝上的保質期,通常是標注生產日期和保質期,具體到哪一天需要自己算。這確實不太友好,我就經常遇到幫父母計算保質期的情況。

新標準明確要求兩個日期同時標。數學不好的有福了。并且,明確規定要按照年、月、日的順序進行標準。

▲圖一些進口食品的日期,習慣用 日-月-年的順序標準

這條修改同樣也適用于進口食品。

中國人習慣于“年月日”的標注方式,有些國家則習慣 “日月年”的方式。根據新標準,進口食品以后要尊重中國消費者的習慣,以免引起消費者誤讀誤解。

2.長保食品可不標生產日期

新標準規定,保質期6個月及以上的,可僅標示保質期和保質期到期日。

常見的長保質期食品有:罐頭食品、速凍食品、常溫飲品(常溫奶、滅菌果汁)、干燥食品(面條、干果等)、方便食品(泡面、餅干等)、速溶咖啡等。

▲ 圖 Tung Lam from Pixabay

另外,單表面不足20平方厘米的小包裝產品,也可以不標生產日期。

3.多了一個日期:消費保存期

為了合理減少食物浪費,這次新標準還增加了一個日期——“消費保存期”。

它的含義是:在食品標簽標明的貯存條件下的最后食用日期。

翻譯成人話就是:超過這個日期,建議你別吃了。

不過,這個日期并非強制標注,而是企業自主決定要不要標。

雖然過了消費保存期,大概率還是沒問題的,但畢竟沒有100%把握;而且,如果沒有按照說明書要求進行保存,很可能會提前變質。

所以,如果以后看到包裝上有這個日期,千萬記得跟家里長輩科普一下。

參考資料

[1]食品安全國家標準 預包裝食品營養標簽通則GB 28050—2011

[2]食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則GB 7718—2011

[3]食品安全國家標準 預包裝食品營養標簽通則GB 28050—2025

[4]食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則GB 7718—2025

[5].中華預防醫學會慢性病預防與控制分會,中國營養學會營養與慢病控制分會,中華醫學會心血管病學分會,等. 正確認識膽固醇科學聲明. 中華預防醫學雜志,2016,50(11):936-937. DOI:10.3760/cma.j.issn.02539624.2016.11.003

[6]TRUMBO PR,SHIMAKAWA T.Tolerable upper intake levels for trans fat,saturated fat,andcholesterol [J].Nutrition Reviews,2011,69(5):270-278.

編輯 | 山楂

設計 | 柚子

?

以上信息僅為科普,不應視為診療建議

不能取代醫生對特定患者的個體化判斷

?

原標題:《食品標簽新規6大變化,這波整頓太舒坦!》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司