- +1

為什么有的豆瓣高分劇沒人看?

原創 GuDuo骨朵編輯部 骨朵網絡影視

文|麥兜

每一位創作者都希望自己的作品能得到豆瓣高分,但并不是每一部豆瓣高分的作品都能得到最多觀眾的喜愛。

事實上,有些豆瓣高分的作品,因為精英感過強,只有小眾圈層關注,看過的觀眾少之又少,在商業上的回報率也很低。相反,有些豆瓣低分的作品,雖然有些土味,卻很受下沉市場歡迎,反而成為了一部有社會影響力的作品,實現了熱度和商業上的雙重勝利。

這一現象,讓我們不得不反思,豆瓣評分真的足以評價一部劇的好壞嗎?創作者一味追求豆瓣高分,又真的是一件好事嗎?

豆瓣高分意味著什么?

在談論這個問題之前,我們首先要討論一個問題,那就是豆瓣高分到底意味著什么?

豆瓣最重要的標簽是文藝,豆瓣的核心用戶群體就是審美較好的文藝青年。根據易觀千帆數據,豆瓣用戶里女性占比超6成,一線和新一線占比超5成,35歲以下人群占比將近80%,也就是說豆瓣用戶的審美趣味更偏向于一二線城市年輕人的審美觀念。這批人也正是在互聯網上掌握話語權,引導潮流的高質量用戶,他們的評分代表了一種精英的認可。

但豆瓣用戶并不能代表所有的觀眾,還有大量三四線城市的小鎮青年、中老年群體沒有在豆瓣上發聲,他們可能不會長篇大論地在豆瓣上抒發自己的感受,只會順手在貓眼、淘票票上打個分。人群的割裂,導致豆瓣和貓眼的評分直接分裂成了兩個世界,一個陽春白雪,一個下里巴人。而這些沉默的下沉市場觀眾,恰恰是被豆瓣忽略的那部分人。

在這個背景下,豆瓣高分的第一層含義,是口碑好還能破圈傳播的全民向影視作品。這類作品不僅用戶打的分高,看的人也特別多,在社交媒體上的討論度也很高,是社會影響力和藝術價值兼具的優質作品。比如《繁花》51.3萬人看過,打出了8.7的高分;《漫長的季節》114.1萬人看過,打出了9.4的高分;《哪吒》142.4萬人看過,打出了8.5的高分。

第二層含義,是有精英感但很難破圈傳播的小眾向影視作品。這類作品用戶打的分雖然高,但看的人少,在社交媒體上的討論度有限,是有藝術價值但社會影響力較小的文藝作品。比如《春色寄情人》11.8萬人看過,打出了7.9的分數;《180天重啟計劃》3.2萬人看過,打出了7.9的分數;《那些回不去的年少時光》2.6萬人看過,打出了8.2的高分。

這些作品在豆瓣上看過的人普遍在10萬左右,打分的人越少,越有可能出現高分,反而看過的人多的劇,因為涉及到更多元化的觀眾,反而會拉低整體的評分。

而這些豆瓣分高但受眾較少的劇集,都有兩個共同特點,一是這類型劇集討論的話題比較小眾,大眾并不關心。比如《180天重啟計劃》里“邊斗嘴邊互助”的母女日常雖然很好看,但是女兒陪產50歲母親生二胎這件事確實不太能讓大眾共情;二是這部劇集的類型比較小眾,目標受眾就是固定圈層的少數人,這些人往往也是審美較好的青年人,和豆瓣用戶畫像高度重疊。

比如《那些回不去的年少時光》(8.2)雖然有桐華的大IP加持,但是在類型上屬于大女主青春成長劇集,在書粉不買單的情況下,受眾相對較少;《大王別慌張》(7.8)則更像一部喜人的團建劇,受眾是喜人的粉絲;《您好!母親大人》(8.0)是講述一對尋常母子關系的家庭劇,雙線并行講述母子分合的半生軌跡,審美門檻較高,受眾較少。

這些劇集的優勢在于,它們勇于創新,擅長在生活中挖掘樸實動人的題材,借助劇情表達都市精英的進步思想,在藝術手法上也有所突破,能夠精準抓住精英階層的審美趣味。劣勢則在于和大眾圈層脫節,在整個市場中的影響力小,類型相對小眾,即便有大流量也很難破圈傳播。這樣的播出結果對于制片方來說并不賺錢,甚至可能虧損了,對制作公司的長遠發展不利。而且這類劇集在殘酷的市場環境下更是競爭不過短劇,盡管有著豆瓣高分的殊榮,但卻成為了孤芳自賞的冷門佳作。

豆瓣高分,不如老百姓愛看

從上文的分析可以看出,豆瓣評分雖然有它的審美價值,但也有它的局限性,豆瓣評分并不足以定義一部作品的好壞。如果主創團隊一心只瞄準豆瓣高分努力,想要追求在精英圈層的口碑,就會忽視下沉市場受眾,導致劇集的播出效果冷清慘淡,受眾寥寥。而這正是長劇市場正在面對的難題。

首當其沖的難題,就是現偶類型的衰落。現偶曾經是最受市場關注的類型之一,一部劇就能帶火一個頂流,但現在不僅打不過古偶,甚至連短劇都打不過了。2月期間有三部現偶上新,三部都有大IP或大流量,但真正爆火的是一部短劇《好一個乖乖女》。

那么為什么觀眾不愛看“精致”的長劇,而要去看“俗氣”的短劇呢?

原因很簡單,因為很多現偶長劇在一昧追求精英感,追求滿足小眾圈層的審美趣味,反倒是短劇不怕土不怕low,撿起了長劇不要的下沉市場,而這塊市場才是巨大的份額。一名短劇從業者就曾表示,“我們做過調查,發現觀眾很愛看霸總題材,但現在長劇不拍霸總了,所以我們短劇就來拍霸總。”

最初將霸總發揚光大的就是現偶,但是近些年,現偶為了追求創新,開始在男主角的職業上做出各種小眾設定。《春色寄情人》的男主是遺體整容師,《噓,國王在冬眠》的男主是滑雪教練,現偶的審美趣味是提高了,但卻沒有滿足觀眾對于偶像劇造夢的需求,丟掉了很多偶像劇原本的受眾,把她們趕到了短劇那里。

除了這些豆瓣高分的冷門佳作,還有些劇集豆瓣評分并不突出,但是觀眾很多,這些在文青看來土不可言的東西,卻是這類型劇集受眾眼里的香餑餑。比如很多豆瓣評分不達及格線的年代劇,在收視率上卻屢戰屢勝,原因正在于用強類型情節抓住了自己的核心受眾,但這些情節也許并不會合豆瓣年輕用戶的胃口。

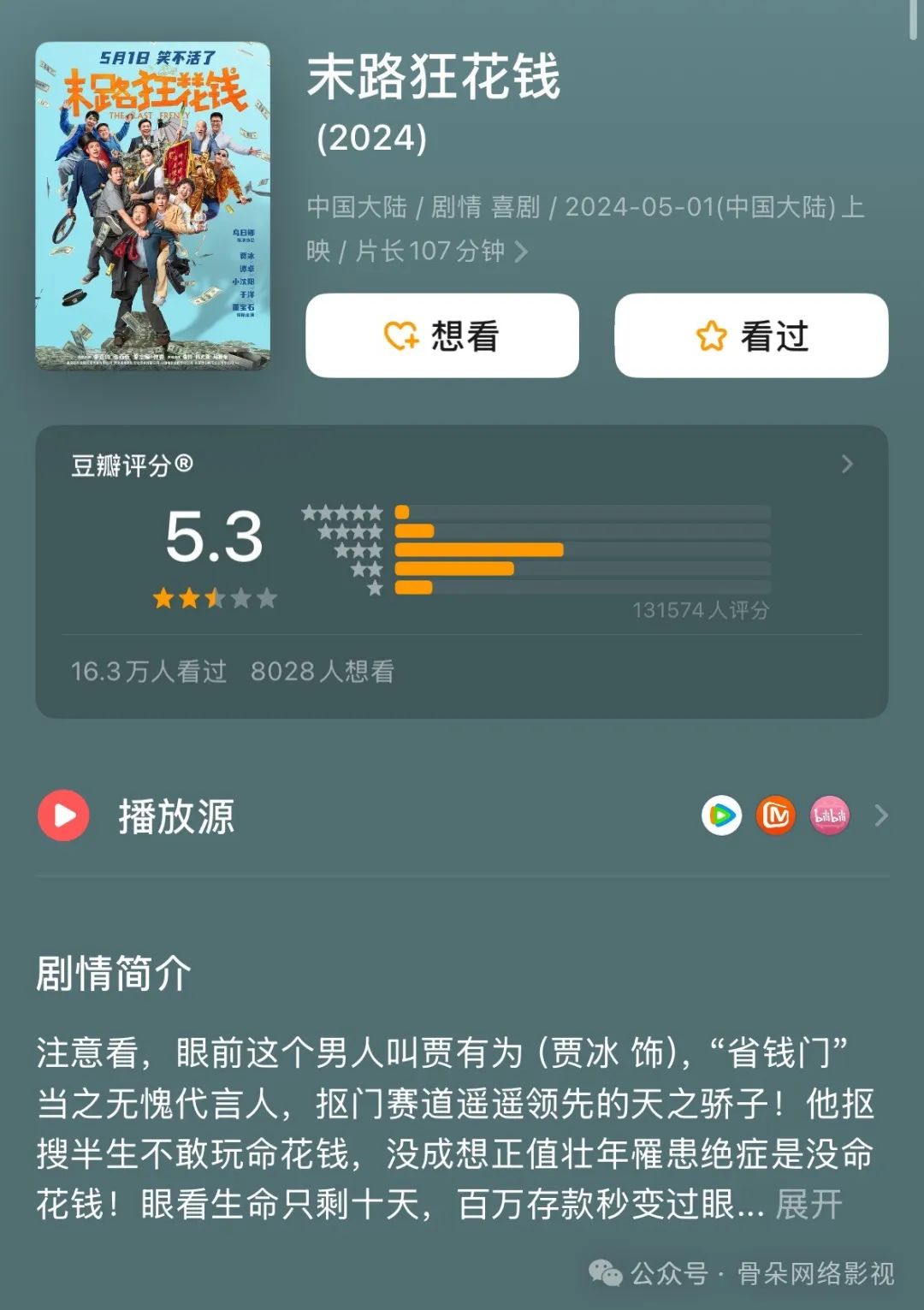

還有電影《末路狂花錢》,豆瓣評分只有5.3,票房卻達到7.81億元。在豆瓣用戶看來這是一個“男人味”過重的無腦喜劇片,而在電影從業者看來,這部小成本電影,卻在去年的冷清市場中跑出黑馬票房,顯然是抓住了疫情之后人們對于錢的焦慮情緒,引發了大眾的共鳴,是一個以小搏大的好項目。

這些例子,似乎都在讓我們對豆瓣高分去魅,尤其是在電影市場低迷、長劇市場被短劇沖擊的當下,一個真正的好項目,不應該只有藝術價值,還應該有救市價值,能將流失的觀眾重新拉回長劇市場,能讓萎靡的市場再度繁榮起來。這是當下,比拿豆瓣高分更急切的任務。

骨朵曾經聽業內人士透露,“有些影視項目看定位,就能明顯看出來主創是奔著豆瓣高分去的,因為豆瓣高分是能回饋給主創的,能讓主創的地位更高。但真正做一個熱播爆款劇是很難的,反而放棄一部分觀眾,只滿足小眾人群的需求,來拿一個豆瓣高分是很容易的。”

如果按照審美水平將觀眾劃分成一座金字塔,塔尖上的人總是最少的,塔底的人才是最多的。一部電視劇該做的事情,是盡可能給更多的觀眾打造他們喜愛的作品,而不是本末倒置,一味追求豆瓣高分,反而丟失了塔底那批沉默的大多數觀眾。

正如那句話說的,“金杯,銀杯,不如老百姓的口碑。”依骨朵看,這豆瓣高分,再怎么鍍金,也不如老百姓真的愛看。

原標題:《為什么有的豆瓣高分劇沒人看?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司