- +1

醫工簡報 | 數百萬次實驗室檢測揭示妊娠與產后的動態變化;功能性3D仿生骨單元加速骨再生

醫工簡報是由醫工學人理事會整理的醫工交叉領域一日內最新進展,內容來源為著名期刊、國內外知名媒體等。周一至周五工作日發布!醫工學人已建立各細分領域微信群聊(國內外醫工交叉領域頂尖高校、科研院所、醫院、企業等專家學者、碩博士、工程師、企業家等),歡迎加入醫工學人社群。

行業動態

GE Healthcare 和 NVIDIA 合作開發具備物理人工智能的自主診斷成像

GE Healthcare 在 GTC 2025 上宣布了與 Nvidia 合作的最新情況。GE 計劃利用新的 NVIDIA Isaac for Healthcare 平臺來開發支持 AI 的 X 射線和超聲系統,使用 Nvidia Cosmos 平臺在虛擬環境中訓練、測試和調整自主超聲和 X 射線設備。雙方通過使用合成數據生成來模擬各種場景,還將研究機器與患者的交互,以更全面地自動化掃描過程。

臨床綜合

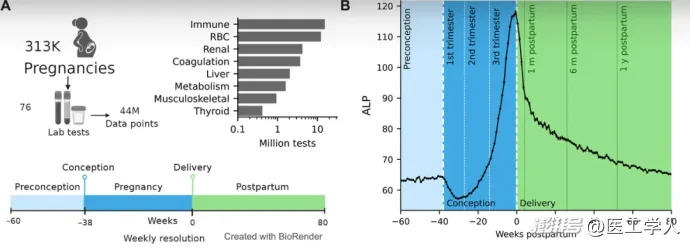

Sci. Adv. | 數百萬次實驗室檢測揭示妊娠與產后的動態變化

妊娠期間女性身體經歷顯著的生理變化,這些變化對母體健康具有深遠影響。3月26日,以色列魏茨曼科學研究所 Uri Alon 團隊在《科學進展》發表研究,通過分析 30 萬次分娩的 4400 萬項生理指標數據,首次系統描繪了孕前至產后 18.5 個月的人體動態變化圖譜。研究發現 41% 的生理指標(如肝功能、膽固醇)需 6 個月以上恢復,12% 的指標(如炎癥標志物)甚至產后 80 周仍未回歸孕前水平,同時揭示了妊娠糖尿病和先兆子癇等并發癥的孕前預測可能性。

https://doi.org/10.1126/sciadv.adr7922

醫學人工智能

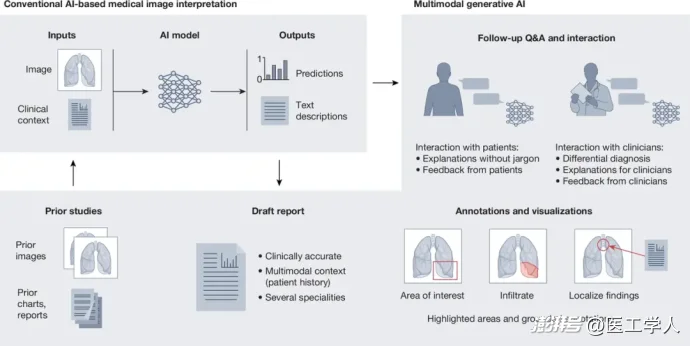

Nature | 用于醫學圖像解讀的多模態生成式人工智能

醫學影像報告的自動化生成是臨床實踐中的重要挑戰,傳統人工報告撰寫效率低且易受主觀因素影響。人工智能技術的進步為提升報告質量、減輕醫生負擔提供了新機遇,但如何確保生成內容的準確性與臨床適用性仍面臨關鍵難題。3月26日,哈佛醫學院的 RAO Vishwanatha 等人在 Nature perspectives 欄目上撰文討論了"多模態生成醫學影像解釋(GenMI)"的新范式,通過整合視覺語言模型(VLMs)與大型語言模型(LLMs),實現放射學、病理學等多領域的智能報告生成。研究系統分析了 GenMI 在提升臨床效率、輔助醫學教育及優化醫患溝通中的潛力,同時指出模型偏見、數據代表性不足等關鍵挑戰,并倡導以"AI 住院醫師"模式實現人機協作的臨床部署路徑。

https://doi.org/10.1038/s41586-025-08675-y

醫學成像技術

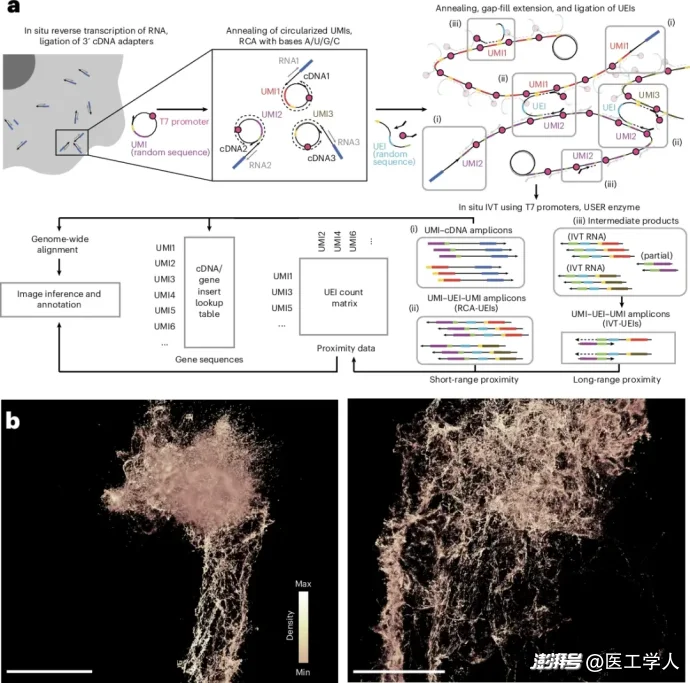

Nat. Biotechnol. | 用于醫學圖像解讀的多模態生成式人工智能

三維空間內基因表達與組織形態的同步成像是解析發育、疾病機制的關鍵,但傳統技術難以兼顧分辨率與三維信息。3月27日,芝加哥大學 Joshua A. Weinstein 團隊在《Nature Biotechnology》發表研究,提出體積 DNA 顯微技術。該技術通過 DNA 條形碼網絡編碼分子空間鄰近關系,結合滾環擴增與體外轉錄實現多尺度三維重構,首次在完整斑馬魚胚胎中實現了無預設空間標記的轉錄組-形態同步成像,分辨率達 1.5μm,為研究免疫和神經系統等遺傳異質性組織提供了新工具。

https://doi.org/10.1038/s41587-025-02613-z

康復(神經)工程

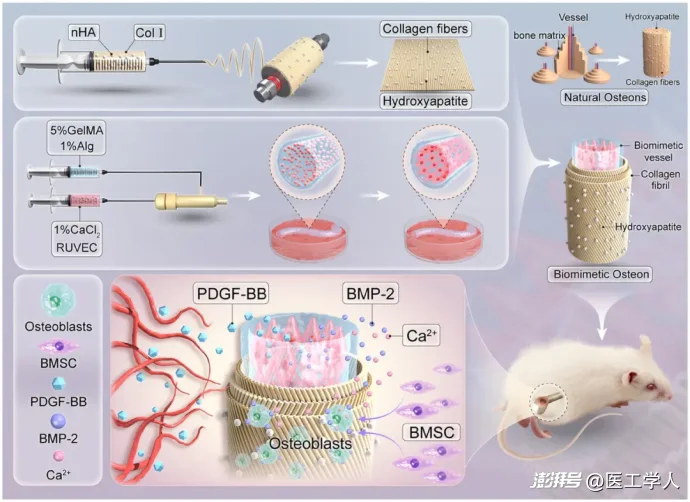

Adv. Funct. Mater. | 功能性 3D 仿生骨單元加速骨再生

骨缺損修復是骨科臨床中的重大挑戰,尤其在大面積或承重區缺損中,傳統自體骨移植受限于供體不足和并發癥風險。開發仿生骨組織微結構的生物材料,同步促進血管化和骨再生,是解決這一問題的關鍵方向。3月26日,蘇州大學骨科研究所李斌/韓鳳選團隊和常州市第一人民醫院脊柱外科劉錦波團隊合作,培養了一種功能化 3D 仿生骨單位(RUVEC-BO)。研究通過微流控技術構建模擬哈弗斯管的中空仿生血管(含臍靜脈內皮細胞),并用電紡技術制備納米羥基磷灰石/膠原定向纖維膜模擬骨板結構。體外實驗顯示該復合結構顯著促進 BMSCs 成骨分化,大鼠股骨髁缺損模型中其骨體積分數(BV/TV)較對照組提升 3 倍,并通過持續分泌 BMP-2/PDGF-BB 實現血管-成骨耦合再生。

https://doi.org/10.1002/adfm.202500603

可穿戴技術

Sci. Adv. | 使用可重定位 3D 超聲電容式微機械行列傳感器監測微血管隨時間的變化

電子健康設備(如智能手表和智能秤)可持續實時監測生命體征,但現有技術對微血管網絡的監測仍存在不足,而微血管變化與糖尿病、高血壓等疾病密切相關。3月26日,法國 MODULEUS 超聲技術公司和巴黎文理大學合作,提出了一種基于電容式微機械超聲傳感器(CMUT)行-列陣列的超聲技術,能夠以超高靈敏度實現微血管血流動力學變化的三維多普勒成像。通過體外測試和健康志愿者體內實驗,團隊驗證了該傳感器在不同時間尺度下高分辨率成像及自動配準的能力,未來集成至可穿戴設備后,有望提升對微血管疾病的早期監測與理解。

https://doi.org/10.1126/sciadv.adr6449

生物材料

Nat. Mater. | 拓撲聲流控

拓撲聲學利用拓撲物理學原理來控制聲波的新興領域,為聲波調控提供了類似拓撲量子材料中電子控制的魯棒性方法,其生物醫學應用潛力備受關注。3月21日,杜克大學 ZHAO Shuaiguo 等人首次將拓撲聲學應用于微流控領域,開發出能定向傳輸并捕獲納米顆粒和 DNA 分子的"拓撲聲流控芯片"。該研究通過設計聲谷子晶體中的手性邊緣態,實現了深亞波長尺度(780nm)的粒子捕獲,并發現基底材料鈮酸鋰的晶體取向可調控 93.2% 的聲波帶寬,有望為生物醫學設備穩定運輸和捕獲納米顆粒和 DNA 分子。

https://doi.org/10.1038/s41563-025-02169-y

END

編輯 | 羅虎

審核 | 醫工學人理事會

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司