- +1

「期刊推薦」長安街讀書會第20250303期干部學習核心期刊目錄

1

《求是》

主辦單位:中國共產黨中央委員會

卷號期號:2025年第6期

推薦部門:黨建組

《求是》2025年第6期刊發了習近平總書記的重要文章《堅持和落實“兩個毫不動搖”》指出,黨和國家對民營經濟發展的基本方針政策,已經納入中國特色社會主義制度體系,將一以貫之堅持和落實,不能變,也不會變。新時代新征程民營經濟發展前景廣闊、大有可為,廣大民營企業和民營企業家大顯身手正當其時。要統一思想、堅定信心,促進民營經濟健康發展、高質量發展。希望廣大民營企業和民營企業家胸懷報國志、一心謀發展、守法善經營、先富促共富,為推進中國式現代化作出新的更大的貢獻。

2

《黨建》

主辦單位:《黨建》雜志社

卷號期號:2025年第3期

推薦部門:中直組

馮飛在《黨建》2025年第3期撰文《深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想 奮力譜寫中國式現代化海南篇章》指出,習近平新時代中國特色社會主義思想是引領中國、影響世界的當代中國馬克思主義、二十一世紀馬克思主義。黨的十八大以來,習近平總書記四次來海南考察并發表重要講話,多次作出重要指示批示,深刻闡述了事關海南長遠發展的一系列根本性、方向性、全局性的重大問題,為做好新時代海南工作提供了根本遵循和科學指引。海南省深入學習貫徹習近平總書記關于海南工作的一系列重要講話和重要指示批示精神,堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”,自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致,錨定“一本三基四梁八柱”戰略框架,推動習近平新時代中國特色社會主義思想在瓊州大地深入人心、落地落實,奮力譜寫中國式現代化海南篇章。

3

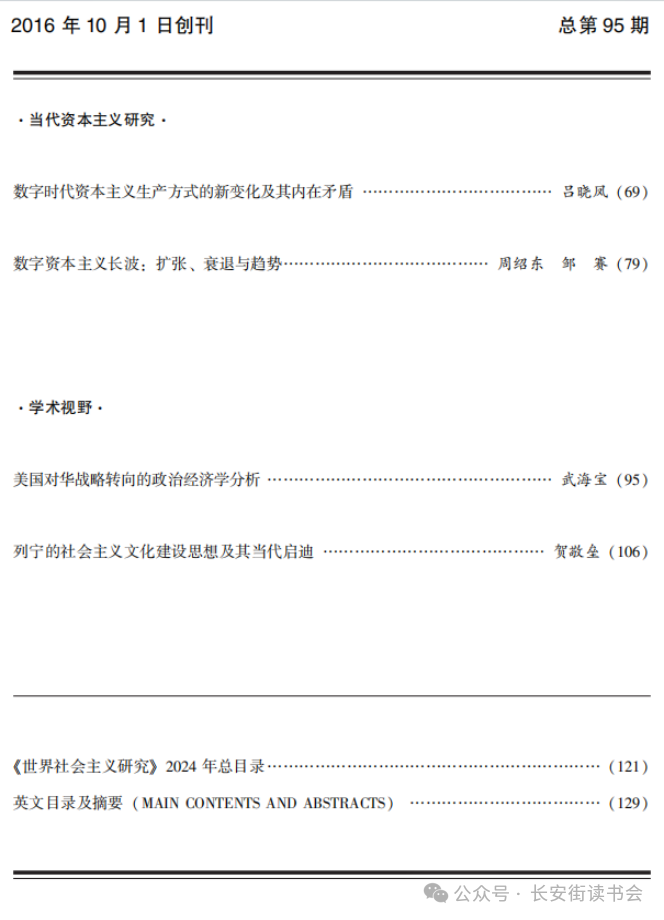

《世界社會主義研究》

主辦單位:中國社會科學院馬克思主義研究院;社會科學文獻出版社

卷號期號:2024年第12期

推薦部門:干教組

嚴書翰在《世界社會主義研究》2024年第12期撰文《論中國發展壯大有內在邏輯》指出,對中國發展壯大有內在邏輯提出了自己的見解。認為新中國成立以來,中國的發展壯大有其規律或內在邏輯。這主要體現在七個方面:一是馬克思主義是立黨立國興黨興國的根本指導思想;二是堅持黨對各領域各方面的堅強領導;三是堅持人民至上的根本理念;四是始終追求和探索實現社會主義現代化;五是改革開放是中國發展壯大的強大動力;六是堅持走和平發展道路,七是以黨的自我革命引領社會革命。這七個方面體現了中國發展壯大的規律或內在邏輯,而規律具有客觀性、重復性和不可抗拒性。這種規律或內在邏輯,決定了中華民族實現偉大復興進入不可逆轉的歷史進程,中國發展壯大的趨勢是任何力量阻擋不了的。作者認為,把握中國發展壯大的規律或內在邏輯,對外可以回擊西方一些勢力不厭其煩地宣揚“中國威脅論”等,對內則可以倡導黨員干部尤其是領導干部全面把握中國發展壯大規律的真諦,從而在新時代新征程上,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業。

4

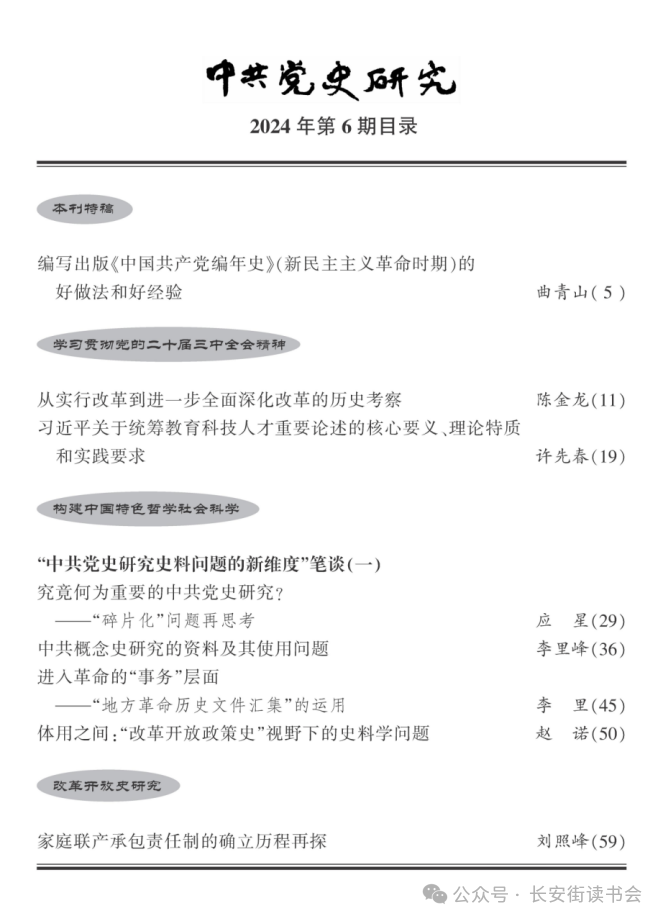

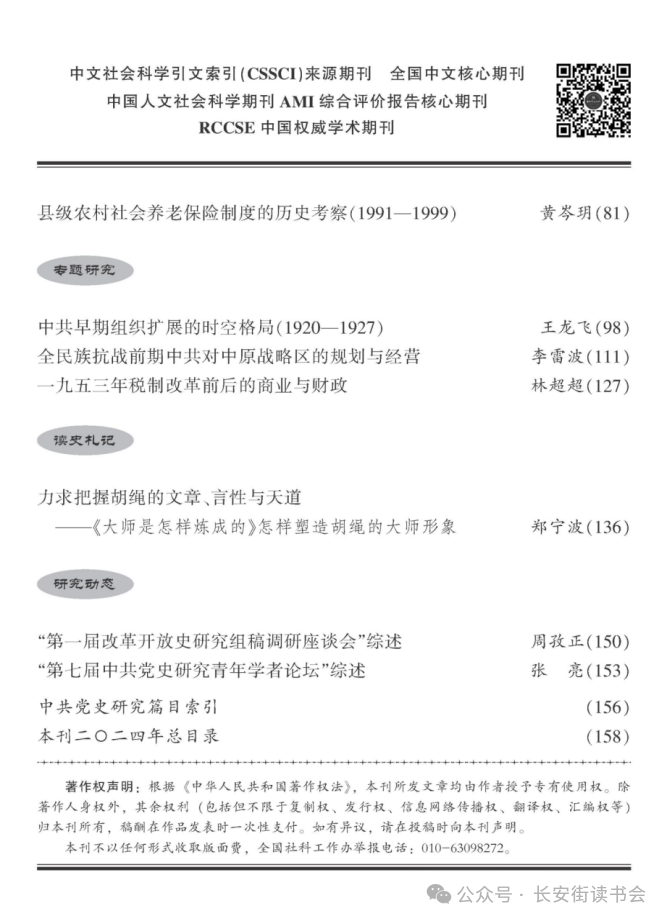

《中共黨史研究》

主辦單位:中共中央黨史和文獻研究院

卷號期號:2024年第6期

推薦部門:企干組

黃岑玥在《中共黨史研究》2024年第6期撰文《縣級農村社會養老保險制度的歷史考察(1991—1999)》指出,20世紀90年代初期實行的縣級農村社會養老保險制度,是中國歷史上第一個以農民為保障對象的社會養老保險制度。為了讓農民接受它,民政部在制定方案時,鼓勵地方創造經驗,自下而上地推動制度完善,其探索邏輯循著“摸著石頭過河”前進。基于“自助為主、互濟為輔”原則,該制度采取完全儲蓄積累模式,要求農民按月或按年長期繳費。在具體實踐中,為簡化工作手續,調動農民參保積極性,部分縣市率先引入商業保險運行機制,推出0—60歲一次性投保新模式。1994年以后,這種方式在更大范圍內得到推廣運用,它在解決基層投保工作難題的同時,帶來“重發展、輕管理”等問題,以及究竟是“社會保險”還是“商業保險”的定位模糊,加速了制度演化。1999年后勞動和社會保障部主導的“新型農村社會養老保險制度”應運而生。回溯90年代縣農保的發展歷程的啟示是,研究改革開放史,既要充分關注成功的制度改革,深入回答“為什么能夠成功”,也應適度關注那些被擱放一旁的“過河石”,它們身上也蘊藏著探尋“怎樣才能繼續成功”的重要價值。

5

《教學與研究》

主辦單位:中國人民大學

卷號期號:2025年第1期

推薦部門:博士團

劉水靜、張盼在《教學與研究》2025年第1期撰文《新時代“堅持黨的文化領導權”的主動邏輯》指出,新時代“堅持黨的文化領導權”重大命題的提出,彰顯了中國共產黨對領導宣傳思想文化工作歷史經驗的主動把握、時代價值的主動考量以及實踐推進的主動布局,蘊含著深刻的主動邏輯。從歷史維度看,這一命題的提出映射著中國共產黨對文化發展歷史規律的深刻洞察和主動遵循,是黨順應歷史潮流、總結歷史經驗、捕捉歷史機遇、履行歷史使命得出的重要結論,體現了厚重的歷史主動邏輯。從價值維度看,這一命題的提出凝結著中國共產黨對于“堅持文化領導權”在強化無產階級政黨“權威”、建設社會主義現代化強國、豐富中國式現代化文化形態、塑造世界文明發展新格局等層面價值意義的積極關照和主動審視,彰顯了鮮明的價值主動邏輯。從實踐維度看,這一命題的提出承載著中國共產黨通過把方向、抓導向、建內容、管陣地、強隊伍著力堅持和加強黨的文化領導權的主動作為,昭示了深刻的實踐主動邏輯。

6

《信息通信技術與政策》

主辦單位:中國信息通信研究院

卷號期號:2024年第12期

推薦部門:英才中心

孫小童、郭蘇敏在《信息通信技術與政策》2024年第12期撰文《人工智能嵌入新型工業化進程中的數據治理困局與因應》指出,當前,我國新型工業化正處于人工智能深度賦能的高質量發展新階段,數據作為驅動智能化轉型的核心要素,已成為優化工業流程、培育新質生產力的關鍵基石。然而,人工智能與工業場景的深度融合也暴露出一系列數據治理難題,亟需系統性解決方案。本文立足國家戰略需求,深入剖析工業領域人工智能數據面臨的“不夠用”“不敢用”“不好用”“不想用”四重困局,揭示了傳統風險與新興挑戰疊加的復雜態勢,為破解治理瓶頸提供了兼具理論深度與實踐價值的創新思路。研究亮點突出體現為“三個結合”:一是問題導向與戰略視野相結合,從數據采集、處理、流通全生命周期切入,精準定位工業數據在產權不明、標注低效、安全薄弱、標準缺失等環節痛點,為統籌工業智能化發展全局提供理論參照;二是法治框架與技術自律相結合,提出以“道”(法治規則)完善數據產權、交易、安全等頂層設計,以“術”(自律機制)推動技術創新、標準統一與企業治理能力提升,為統籌安全與發展提供可落地的雙軌路徑;三是政策建言與產業實踐相結合,既從國家層面呼吁加快工業數據基礎制度與綜合標準體系建設,又以共享數據庫共建、自動化標注技術攻關等具體路徑激活數據要素潛能,為政策制定者、地方政府及工業企業提供分層施策的精準抓手。

7

《中國高教研究》

主辦單位:中國高等教育學會

卷號期號:2024年第12期

推薦部門:出版組

李立國在《中國高教研究》2024年第12期撰文《我國高等教育結構優化與科技人才培養》指出,高等教育要充分發揮作為教育科技人才集中交匯點和重要連接點的功能,以結構優化促進科技人才培養。優化學科結構,提高理工科人才培養能力。優化層次結構,提高理工農醫類研究生人才培養水平,加強專業研究生特別是專業博士研究生培養。優化類型結構,擴大“雙一流”建設高校科技人才培養規模。優化區域布局結構,建立與科技創新集群相適應的科技人才培養體系,適應世界重要人才中心和創新高地的發展需要。

8

《山東社會科學》

主辦單位:山東省社會科學界聯合會

卷號期號:2024年第10期

推薦部門:媒體組

蘇祺、位通在《山東社會科學》2024年第10期撰文《數字人文研究的多模態轉向》指出,數字人文領域正在經歷從單一語言中心主義向多模態綜合視角的轉向,這一轉向不僅契合了人類接收與處理信息的自然模式,而且揭示了單模態在解析復雜人文問題時的局限性。多模態數字人文研究強調文字、圖像、聲音等多元符號資源在意義構建中的互補與協同作用,通過多模態數據的融合實現對人文問題的多維度、深層次理解。隨著自然語言處理、計算機視覺以及多模態大模型等技術的飛速發展,多模態數字人文研究迎來了前所未有的發展機遇。然而,人類文化與人文材料的豐富性與復雜性也為其帶來了諸多技術挑戰。數字人文的多模態轉向不僅是自身發展的內在趨勢,更是對人類文化本質和信息處理模式的必然回應。它標志著數字人文研究正邁向一個更加綜合、開放和包容的新階段,將為人文問題的數字化研究貢獻新的視角。

9

《社會科學》

主辦單位:上海社會科學院

卷號期號:2024年第10期

推薦部門:政法組

文軍在《社會科學》2024年第10期撰文《重回“人”的新時代:構建有生命力的社會學》指出,社會學自誕生以來就確立了自身的學科使命與目標愿景,即在現代性的碎片中構建秩序、謀求進步。然而,在其對現代性許下宏偉諾言的同時也為日后埋下了危機的種子,由于“技術賦魅”和“理性主義”的作用,如今的社會學不僅愈發抽象,甚至還陷入到了“見物不見人”的思維困境與學科視域中,無法真實地呈現出社會學的價值關懷與學科品格。對此,需要從“以人為本”“面向人民”的視域出發,重新檢視社會學的學科旨趣與價值關懷,重構社會學的生命力。面向未來,如何在對主體訴求予以持續性回應的同時,同步開啟學科發展與專業拓展的想象空間,已成為社會學的重要議題。

10

《天津社會科學》

主辦單位:天津社會科學院

卷號期號:2024年第6期

推薦部門:地方組

文學武在《天津社會科學》2024年第6期撰文《中國知識分子文化使命與文學理想的再造——以京派文學批評家為中心》指出,作為現代知識分子,京派批評家深知文學對于中國社會倫理道德進步和文化建設的重要性,他們在摒棄傳統的文以載道觀念的同時,卻又強化了文學的社會和思想功能,期冀用文學重新燃起民族精神的希望。他們還對五四新文化運動的成就和局限進行了較為深入、冷靜的思考,重新激活中國傳統文化的生命元素,由此探討實現中國文化真正復興的途徑和可能性。他們積極介入社會公共領域,利用現代媒介傳達自己的批評觀念,拓展了現代批評空間,他們發現和扶植的文壇新人更為中國文學增添了新的活力。在中國文化現代性轉換的關鍵時刻,他們肩負起文化使命,高舉文學理想的旗幟,為民族文化的復興做出了應有的貢獻。

注:授權發布,本文已擇優收錄至“長安街讀書會”理論學習平臺(“學習強國”學習平臺、人民日報、人民政協報、北京日報、重慶日報、新華網、央視頻、全國黨媒信息公共平臺、視界、北京時間、澎湃政務、鳳凰新聞客戶端“長安街讀書會”專欄同步),轉載須統一注明“長安街讀書會”理論學習平臺出處和作者。

責編:劉星月;初審:陳佳妮、許雪靖;復審:刁超群、邱詩懿、李雨凡;終審:正辰

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司