- +1

歷史縫隙里的人︱小官僚與大時代:黃六鴻的傳奇家族史

只要細細勾勒,人人都是傳奇。“歷史縫隙里的人”旨在調動密匝的清代史料,打撈歷史夾縫中的跌宕人生。

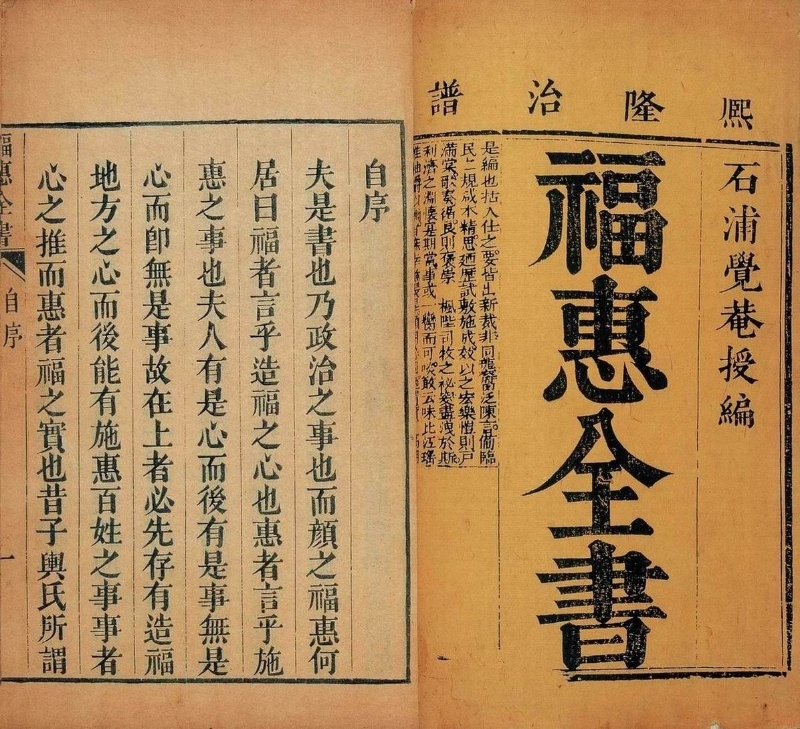

對于研究明清法律、財政、地方社會的學者而言,黃六鴻這個名字一定不會陌生。他以親身經歷撰寫的巨著《福惠全書》,是清代部頭最大、最具影響力的官箴書,康熙以降盛行坊間,被兩百年來的官員幕友奉為金針,也是當代明清史研究的重要參考文獻。至于廣大歷史愛好者,凡讀過史景遷名作《王氏之死》的,想必也能對此人留下一些印象。那位不堪生活重壓與人私奔,最后慘死在丈夫手中的村婦王氏,就是黃六鴻在山東郯城縣任上的治下子民。全書展示著天災不斷、暴力橫行、刀兵盜拓的清初基層社會,惟有秉公斷案的黃知縣,算是這昏暗天地中的一抹微光。雖然《王氏之死》的描述,都來自《福惠全書》的陳說,必定摻入黃六鴻自我標榜的成分,但其勤政愛民、讞獄有方的能吏形象,確乎就此樹立起來。

黃六鴻在知縣任上政績卓著,官卻做得不大,其人以吏干著稱,并無經史、文學領域的名氣。這樣的人物,雖有官箴名著可充門面,其歷史形象卻往往是工具性的,很難以主人翁的姿態,進入歷史研究者與公共寫作者的視野。然而當我們跳出《福惠全書》框定的范圍,開始以“黃六鴻”為關鍵詞尋找歷史話題時,就會驚喜發現,他與他的至親——父親、妻子、女兒、女婿,都是如此經歷傳奇、個性豐滿。從個體生命發展史,到家族代際變遷史,他們被明清之際的大浪裹挾,卻從未甘做沉默無聲的魚鱉蝦蟹。

《福惠全書》書影

最是倉皇辭廟日

黃六鴻家族世居江西省瑞州府新昌縣,自稱北宋名賢黃庭堅后裔。其本支在明末發跡,代表人物是六鴻之父黃國琦。國琦字石公,號五湖,崇禎九年舉人,次年連捷成進士,歷任福建建陽、山東滋陽知縣。讀書的秀才一經入仕,就要擔當起主政一方、保境安民重任,其難度可想而知。在這一點上,黃國琦顯然有些超乎常人的天賦,是個亂世中隨機應變、力行有為的能人。從史籍對他的評價來看,親友后輩諛以“文章忠節聲名遍天下”,顯然名實不符;而方志中稱贊的“倜儻有聲”“少負奇才”,卻并非全然虛美。譬如他初蒞閩北,鄰境浦城有巨寇肆掠,“憲檄國琦攝浦,單騎詣賊壘諭降,地方獲寧”。他在建陽“兩舉卓廉”,履任滋陽后,考績也列在最優。很快,黃國琦獲得行取進京機會,一條青云之路在他腳下鋪就。

與那些推崇“宰相起于州部”的王朝不同,明朝官制內重外輕,且職任的清要與否、升轉遲速,較當下的品級高低更加受人關注。京職中,翰林院、吏部、都察院、六科尤極清華之選,被時人呼為“四衙門”。其所屬的低級官員資淺而望重,全不將鄙拙外僚放在眼里。萬歷年間,即便以七品科道官外放從三品參政,當事人也會“裂眥攘臂,如不欲生”,可見仕途的內外懸殊,到了何種地步。不過,那些進士及第、年富力強、才干卓著,卻沒能謀得京職的官員,也無需就此氣餒。王朝在制度設計上,為他們留下一條快速上升通道——行取,即從科目出身的推官、知縣中擇其優者,保舉到京,由都察院、吏部等衙門考察、奏補,經皇帝批準后即可授為六部主事,或是科道要職。這些通過行取路線補授京職的官員,如腐鼠一躍而成鹓鸞,真使宦海中人翻有登仙之羨。

崇禎十七年春天,春風得意的黃國琦進京面圣。外官行取本是吏部的常規工作,不需要皇帝出面。但此時的明王朝已經風雨飄搖,崇禎帝求治心切,對于民情練達的行取官員,都要親自接見、量才授職。同列三十三名官員中,黃國琦位居班首,三月十六日,在紫禁城中左門受到皇帝召見。對于這些品秩低微的新面孔,崇禎帝也汲汲惶惶,迫不及待地詢以剿寇、安人心、生財足用辦法。雖是三十三人依次奏對,但《實錄》專門點出黃國琦的名字,說他“言稱旨,即授兵科給事中”。《國榷》較詳細記錄了黃國琦的奏對內容。譬如提到剿寇一節,黃對曰:“賊之驕,招撫誤之也。”問生財之法,對以:“大概加派捐助俱非也,皇上當搜內帑資外費。”再問用人之道,則稱:“天下未必無人,但人未必為用耳。”

當時只道是尋常,誰能想到,這樣一場集體召對活動,竟成了教坊猶奏別離歌的引曲。沒等黃國琦從叨蒙知遇的興奮中緩過神,歷史的車輪就猝不及防地碾壓上來——皇帝忽接密報:昌平陷落,總兵官李守鑅自刎,闖軍縱兵焚燒皇陵。崇禎帝大驚而起,倉皇入內,群臣也隨即奉旨散去。

接下來的兩天,是大明王朝的至暗時刻:闖軍進入京城,皇帝斬殺后妃,在煤山自縊。一時天下大變,猶如海嘯洪流。對黃國琦而言,如果他尚在滋陽做知縣,或許還有觀望、南逃,乃至召募義士保境安民等多種選擇,至少可以與任上的親屬僚友一道商量;如果久任京職,大約也能事先得到消息,或留或走,預為籌劃。而他輕車簡從,內擢進京,驟然間國破君亡,何去何從,實屬萬難措手。

入清以后,在提到此際黃國琦的表現時,黃家晚輩以及方志傳記都進行了模糊處理,稱其“闖變南還”“奉母南歸”“移寓金陵”;而明季史書,如《國榷》《流寇志》《明季實錄》《小腆紀年》等,俱言其降闖、授偽職。至于所授之職,則說法不一,或稱揚州府尹,或稱吏部驗封司掌印。更有聳人聽聞的傳言:“賊破前門,給事中黃國琦迎降,為賊傳偽詔,令中軍持琴弦、綾帛入宮,達上前。帝已出宮,不得達。”(彭孫貽《流寇志》卷十,浙江人民出版社1983年版,第160頁)意指黃國琦不但主動迎降,且代李自成傳話,以琴弦、白綾逼迫崇禎帝自殺。《甲申傳信錄》則代為辯白,稱其考選進京,不至為此。

黃國琦是南方人,因為滯留北京而降闖,當然是迫不得已的權宜之計。很快,隨著闖軍潰敗西奔,他也擇機南下金陵。關于黃國琦在弘光時代的經歷,他家鄉的《瑞州府志》與《國榷》《明季南略》等史料記載截然兩樣。府志稱其闖變南還,受到史可法、王燮交章舉薦,授職任官。而明季史料不但將其舉薦人歸為跋扈貪鄙的江北軍閥劉澤清,還記錄了朝中御史激烈的反對意見:責其曾授偽官,不可復加重用。

事實上,身處瞬息萬變的大混戰時代,個人選擇往往模糊混沌,甚至根本無從選擇。褒貶的權力掌握在后人手中,而非其本身所能顧及。從時間線上看,崇禎十七年十月,南下的黃國琦被弘光朝廷免去從逆之罪,擔任水營監軍。次年四月,又將其官復原職,試兵科給事中。其時,清兵已經重困揚州,月余光景,多鐸即揮師進入南京,石頭城又見一片降幡。這不能不令人感嘆,兵科給事中一職之于黃國琦,簡直形同詛咒。

此后的黃國琦不再出仕,也沒有回到故鄉新昌,而是將全家遷至金陵,做起“地方利弊知無不言,當道咸貴重之”的體面紳士。順治十一年正月,降清大學士馮銓向清帝舉薦在野及獲罪士人中的“堪擢用”者,內中不乏郝浴、王崇簡、吳偉業等大名人,而排在最后者即是黃國琦。馮銓奏疏中稱他為故明知縣,而非科臣、給諫之類,或許是刻意淡化他以兵科給事中身份降闖,及在南明的任職經歷,避免觸發清朝統治者的敏感神經。對于清廷的征召,黃國琦并未理會,這也使他免于侍奉三朝的譏評。

莫把彈章怨老黃

雖然本人終老林泉,但黃國琦支持兒子黃六鴻在清朝出仕。六鴻字子正,號思湖,生于崇禎二年,幼時隨父任在外。甲申易代之際,陷在京師的父親生死難料,束發之年的黃六鴻冒著障天烽煙,奉母奔歸原籍。順治八年,二十二歲的他考中江西鄉試舉人,此后會試不第,康熙九年選任山東兗州府郯城知縣。在郯城,他出其不意地擒拿了巨盜王可習父子,將這個三輔盜藪治理得井井有條,并由此聲名鵲起。康熙十一年,黃六鴻丁憂去職,釋服后改任直隸河間府東光知縣。他在兩縣任上宦績彪炳,并托賴于《福惠全書》流傳后世。對此,我們毋庸贅言,單看他知縣以外的仕宦與生活經歷。

康熙十七年,在知縣任上表現出色的黃六鴻獲得了和乃父同樣的機會——由外官行取進京,考選一等,升任六科給事中。作為諫官,給事中具有糾參百官職責,而黃六鴻履職中的最著名事件,是彈劾詹事府贊善趙執信等人國喪演劇。所演劇目,正是大名鼎鼎的全本昆劇《長生殿傳奇》。

《長生殿》由客居京城的杭州才子洪昇創作,前后三易其稿,歷時十年。康熙二十七年,這部句句凄絕、字字典雅的傳奇劇本告竣,一時間名班聚演、宮府盛傳,占據了梨園菊部的時尚頂流。這股熱潮延續到次年秋天,洪昇生辰前夕,內聚班伶人為感謝他帶來的滾滾財源,準備在其家中排演全劇祝壽,并邀請贊善趙執信、侍讀學士朱典、侍講李澄中、知府翁世庸、大名士查慎行(時名嗣璉)等齊聚一堂,為演出增光添彩。這群興味盎然的才子名士忽略了一個重要問題:其時正值孝懿皇后佟佳氏喪期。按照《大清會典》,皇后崩逝,內外官員百日之內禁止嫁娶、作樂。果然,樂極生悲的局面很快出現,諫官黃六鴻將與宴官紳一本參倒,請旨科以“大不敬”重罪。當年十月,在康熙帝親自過問下,洪昇下獄、趙執信等革職,“凡士夫及諸生除名者幾五十人”。

關于《長生殿》大案的背后原因,一直眾說紛紜。有人稱康熙帝厭惡其以異族作亂、百姓流離劇情諷刺本朝,故此案可作文字獄觀之。事實上,洪昇南歸不久,《長生殿》劇本就在杭州刊印出來,朱彝尊等名流紛紛作序題詞。此后江蘇巡撫宋犖、江寧織造曹寅、江南提督張勇等深受皇帝信任的高級官員,更先后主持搬演全本《長生殿》,并邀請洪昇親往觀摩。可見其劇本內容并不觸犯皇帝忌諱,后續演出也未受到影響。還有學者將大案歸因于康熙中期的南北黨爭,稱洪昇與南黨首腦徐乾學、高士奇往來密切,北黨明珠等人借黃六鴻之手掀起大案,打擊南黨。筆者看來,如此說法也近于陰謀論式的猜測。洪昇名氣雖大,政治地位卻無足論;被革職永不敘用的趙執信是山東人,也和南黨無關;至于黃六鴻,案發時年已六十,三年后休致告歸,更無借助黨爭進行仕途投機的必要。

清人筆記論及此事,多采信“馬吊結仇”之說。即黃六鴻先自知縣內擢,以土產、詩稿遍送在京名士。禮物送到趙家時,趙執信正聚精會神與人打馬吊,瞥見饋贈之物,便不耐煩地脫口而出道:“土物拜登,大集敬璧”。被退回詩集的黃六鴻惱羞成怒,遂有糾彈觀劇諸事。當代研究者翻閱《康熙起居注》,又見吏部針對本案的題覆內有“其所參候補侍講學士朱典常斗馬吊”一句,猜測黃六鴻彈章中必有馬吊一事,可與“馬吊結仇”之說相互印證。(張宇聲《〈長生殿〉案件新論》,《管子學刊》2009年第2期)

趙執信文章冠世,成名最早,而性情傲岸,“士以詩文贄者,合則投分訂交,不合則略視數行,揮手謝去,是以大得狂名于長安”。康熙十八年,十八歲的趙執信中進士、得館選;也是在這一年,五十歲的黃六鴻行取到京,初為給諫。可以想見,如果真有吏干派老輩好名送詩稿,而少年翰林狂傲簡慢,“揮手謝去”場景,則黃六鴻的惱羞成怒確屬情理之中。不過,黃氏內擢與《長生殿》大案相隔十年,銜恨反擊,恐不待如此之久,也不會在彈章中特意強調馬吊小事。想來黃、趙結仇的具體時間、原因,未必盡如筆記所言,但黃六鴻以文示好反受其辱,繼而借端報復的關要大節,則雖不中,亦不遠矣。當然,本案發動,終究是國喪觀劇觸犯律條,或又撞上皇帝喪妻之慟的霉頭。故此士林中人一面惋惜洪、趙才華,大嘆“可憐一夜《長生殿》,斷送功名到白頭”;一面也批評其疏狂散漫,怪道叫人抓住把柄,是謂“自家原有三分錯,莫把彈章怨老黃。”

人的歷史面目就是如此詭吊,可以清晰,又格外模糊。在制度史、社會史研究維度,黃六鴻是當之無愧的能吏,《福惠全書》是堪為圭臬的杰作;而一旦轉換到文學史敘事,他便不可避免地被描述成失意才子的迫害者、皇家霸權的衛道士、黨同伐異的鷹犬爪牙,與曲中巨擘《長生殿》對立并傳。對于黃六鴻本人而言,這些后見之明雖不在他的預料范圍,但顯然,他對自己的京官生涯也顯得意興闌珊,晚年總結起來,不免得出“諫官不如邑令”的結論。

現代舞臺上的《長生殿》劇照

娘子軍傳娘子令

仕宦之外,黃六鴻的婚姻也頗有不同尋常之處。在家鄉新昌,他迎娶了自己的第一位妻子——明末兵部侍郎、同鄉鄒維璉之女。不過,鄒夫人青年早逝,沒有留下子女。順治十二年,二十六歲的黃六鴻在山西大同與繼室張夫人訂婚。康熙十二年,夫妻二人生下獨女,后擇歙縣翰林吳瞻淇為婿。黃女、吳婿伉儷情深,是以黃六鴻與張夫人的諸多事跡,特別是張夫人英風颯颯的巾幗傳奇,均出自女婿《皇清待贈孺人繼室黃氏行述》一文的追憶。

張夫人是將門遺孤。崇禎十七年二、三月間,闖軍在山西境內勢如破竹,一路占太原、破寧武、過雁門,北上大同。時任大同鎮總兵姜瓖密獻降表,這座九邊重鎮很快便告淪陷。其時,姜瓖的前任總兵張峻尚在城內居住,他率領部分軍民登城固守,卻于事無補。城破時,張峻戰死,舉家男女投池殉難。第二天亂象稍定,張峻的姨父冒險來張家察看情況。在池邊,他發現有個孩童樣的身軀尚能動彈,救出一看,正是張峻十歲出頭的幼女。姨父母是高義之人,他們從戰場上覓得張峻遺骸,池塘內打撈夫人尸骨,收葬一處,以慰忠貞。此后又收養遺孤,熬過明清之際的戰亂光陰。十二年后,喪偶的南方人黃六鴻到大同訪友,在當地有扶危助困之舉,姨父母感嘆此人是個君子,遂將孤女相托,令其結為夫婦。

張夫人雖未親稟父教,卻繼承了將門遺風。順治十六年,鄭成功北伐金陵,戰船進抵南京城下,將有攻城之勢。八旗軍由北京南下前往增援,但遠水不解近渴,南京局勢一度極為緊張。城內人心思動,即便已經降清多年的漢人官僚縉紳,也意存觀望。這一年正值會試,不少江南舉人遲疑不肯北上,黃六鴻也同樣心存顧慮。張夫人判斷鄭軍無勝算,催促丈夫盡快啟程,以免被秋后算賬。果如夫人所料,鄭軍敗退后,清廷馬上調查當年未曾赴考的舉人,責其首鼠兩端,甚或疑為內應。

康熙九年,黃六鴻被選為山東郯城知縣。當時的華北地區多響馬巨盜,黃六鴻率領家丁擒其在郯之為首之人,隨后親往府城,向上司面稟。散落同伙以為知縣離境,城內空虛,遂糾合三十六寨之眾,準備劫城反獄。張夫人得到消息后毫無懼色,即刻代替丈夫擔當守城重任。她一面督派家丁在城內街巷巡邏,抓捕奸細,一面召集縣丞、巡捕等佐貳官員,布置防守機宜。在夫人的指揮下,官兵紳民群策群力,固守縣城十五日,盜賊見城內防備周密,只得放棄劫獄計劃,各自散去。事后,張夫人智勇雙全的女英雄形象,在魯西南地區深入人心,郯城紳士更將黃府家丁稱為娘子軍。

張夫人出身名家、聘嫁宦門,如果放在常態下的明清社會,更大可能性是成為一個端莊柔弱的閨秀、循規蹈矩的妻子。而身處群雄逐鹿、盜賊蜂起的亂世,面對嚴酷的生存危機,身為女性的她,卻表現出強勁的生命張力,其英略沉毅、審時度勢,絕不下于她的丈夫,以及同時代飽學廣見的男性士人。推而廣之,正是這樣的時代,錯綜復雜的政治局面、社會矛盾,將成千上萬個張夫人推到歷史前臺,在一次次生死考驗中,突破后人對于傳統女性的羸弱想象。

明末清初女英雄代表——石柱土司秦良玉的戲曲形象

誰似君家伉儷奇

婚后的第十八年,年過四十的黃六鴻夫婦生下獨女,是以“絕憐愛之”,六七歲時便為她延請名師,與教養兒子無異。和母親張夫人一樣,這位黃家姑娘也早早表現出審慎、明識、敏行的過人資質。不過,生長在承平時代的她,不再有機會成為娘子軍領袖,轉而將這些品質內化為治家之才、孝慈之心,在父女、婆媳、夫妻、母子等家庭倫理層面發揮作用。

黃六鴻就任京職的前幾年,將妻女留在金陵家中。康熙二十二年,張夫人身患急癥,不久病重離世。年僅十歲的女兒懂事異常,對母親侍疾以勤,居喪以哀,令一眾親友刮目相看。喪事辦完后,她給遠方的父親寄去情詞凄惻的親筆信,訴說無所依傍的思親之苦。見到女兒稚嫩的筆觸,黃六鴻且哭且憐,馬上寫信給金陵的親屬,請他們將孩子送到京城,父女團聚。接到回信的小姑娘當夜獨宿在母親臥室,悄悄檢點遺物、收束完好,保證重要物品一件不落交到父親手中。

黃六鴻驚嘆女兒的早慧,決定為她慎擇佳偶。康熙三十年,歙縣才子吳瞻淇雀屏中選,成了黃家的東床快婿。瞻淇出身皖南大族,其父吳苑是康熙二十一年進士,官至國子監祭酒。他先娶同鄉名門女為妻,婚后琴瑟和諧。妻子病逝,瞻淇傷心不已,鰥居四年有余。為兒子不肯續弦之事,吳苑十分憂慮,多次勸說未果,直到黃女“賢而才”的盛名傳來,才將瞻淇打動。因為黃家“不輕許人”的名聲在外,吳苑力邀兩位聲望夙著的進士同年登門說媒。在媒人的美言下,黃六鴻親自約見這位嚶鳴以求窈窕的吳公子。二人一見如故,即便坊間有“家門鼎盛而女好不當為人作繼室”的說法,黃父也不為所動,當年十月即將愛女聘嫁吳生。

在丈夫吳瞻淇筆下,妻子至孝至賢,是吳、黃兩家族和睦美滿的關鍵因素。更難得的,是其孝其賢并非出于倫常規范、道德要求,而是慧根天成,飽含真情真性,兼具明達智理。她對父母感情純摯,每每因女子嫁從夫居,不能為雙親盡孝而傷感。她追懷亡母張夫人,閑暇時,屢次向丈夫說起母親的家族歷史、坎坷經歷,說到動情處,不免“涕泣隨之”。偕夫過金陵祭母時,更是聲隨泣下,哀感路人。吳瞻淇無緣拜見岳母,但記其事跡歷歷如繪,顯然是從夫人的日常交流中轉述而來。

對于老父黃六鴻,做女兒的更是惦念備至,雖南北相隔數千里而問安書信不斷。聽說父親經濟拮據,她就摘下自己的金銀首飾抵當周濟;得到珍饈佳果,也要先寄給父親品嘗。有一年,吳、黃夫婦乘舟過山東黃河崖,見當地有四女祠,用來紀念四位矢志不嫁、儒冠養親的漢代女子。吳瞻淇游祠歸來,戲問妻子事親至孝,怎么不效仿四女終身奉養,反肯嫁到自家?黃女不以為然,解釋說自己身為女子,即便不嫁,對老父也只能晨昏定省,照料起居,無法光大門楣、繼承宗祧,且要父親為自己的晚景擔憂。現在嫁得品行端正、建樹有為的君子,夫君以全力侍奉雙親,再以余力惠及我的父母,我借助夫君力量報答養育之恩,不是比不嫁更有益么。她邊說邊哭,隨即向丈夫提出:“吾父年六十尚未得子,他年有無未可知。顧吾母則長已矣,生于云中,歿于金陵,以忠臣之女而墓在荒煙蔓草中,余心恫焉。他日倘生兩子,從君乞一子居金陵,守吾母墓,是我于四女跡不同而心同也。”(吳瞻淇《皇清待贈孺人繼室黃氏行述》,《安徽歙縣吳氏家傳》,乾隆三十七年刻本,第五頁)瞻淇聽后深為感動,當即允諾。

吳父去世后,瞻淇攜全家寄寓蘇州,與金陵相去不遠。黃六鴻晚年來往兩地,常住在女兒女婿家中,享受外孫子女繞膝承歡的天倫之樂。女兒孝養備至自不必說,瞻淇與岳父雖為翁婿,而情同父子,連其弟也不禁感嘆:“是翁是婿之綢繆,是父是女之慈孝,余行人下多矣,未見其匹也。”黃六鴻中年喪妻,又無子嗣,但以愛女賢婿為寄托,亦得優游晚景,享八十五歲高齡而壽終。

相對于父母子女間天生而成的親密,作為兒媳,要想獲得公婆,特別是婆母發自內心的喜愛,顯然更屬不易。在吳瞻淇筆下,妻子對婆母的體貼無微不至,除了常見的先承色笑、茶飯不茍、善理家政、和睦親族外,其境界之最高之處,是支持丈夫淡薄爵祿,居家孝母以終天年。

吳瞻淇少年穎異,在科舉場上的表現也十分出眾。他于康熙四十二年高中二甲第十名進士,并由皇帝欽點,選為翰林院庶吉士。這是多少新進士夢寐以求的仕途起點,如果能趁熱打鐵,成為南書房近侍文臣,日后取高官得厚祿,盡在指掌之間。然而此時吳瞻淇的父親已經過世,他進京赴考前,老母牽衣相送,臨歧傷心。瞻淇連連寬慰,說自己如果中第館選,一定陳情告歸,不讓慈母久別懸念。蟾宮折桂之后,瞻淇只在翰林院停留了兩個月,便準備踐行諾言,告病回鄉。這一舉動令吳家親友大為震驚,紛紛責備他胸無大志,錯失了平步青云的良機。惟有妻子理解他的選擇,并溫言撫慰他略顯失落的情緒,說道:“凡人與朋友約,尚不可無信,況老母臨別牽裳之語乎?君年方富,居官之日長,暫歸以踐前言,何不可者?妾非不喜從君游宦,顧念姑在異鄉,豈忍舍之遠去?君歸不過恬澹耳,有人于此年方少而不汲汲于富貴,以視夫奔競而躁進者,豈不足挽回頹波乎?”妻子準情入理的開導,不但促成瞻淇母子團聚,也使婆母格外感動,常當面夸獎兒媳:“爾為名家女,果能知書史中大義”,又與同輩妯娌背后稱贊:“是真有姑嫜在念者。”

對于善解人意的妻子,吳瞻淇具有恩愛而兼敬重的雙重情感,視之為閨中良友。因為他既不出仕為官,又性情落拓不事生產,一家人在蘇州的生活,便很難撐起豪族的門面。妻子在娘家是獨生女,父母愛如掌珠,幼年鮮衣美食,日用充裕。嫁到吳家后日子相對拮據,卻毫無怨言,不但自己布衣蔬食、克勤克儉,還教導子女以淡泊惜福為念,不可縱欲攀比。當時蘇州地區有佞佛佞道的風氣,世家婦女尤喜重金齋醮布施。黃夫人對此很不以為然,她以儒家正統自居,反對浪擲錢財,崇奉二氏。“居吳門十余年,不茹素,子女有疾不祈禳,僧尼、道士絕跡無入門者。”這樣不合流俗的舉動,得到丈夫充分肯定。

若論學問廣博,“生平于書史略能涉獵”的妻子,固然不如翰林高第的丈夫。但對于經典深入淺出的品評見解,黃夫人卻常常高出一籌,令瞻淇自愧不如,盛贊其“有男子識見所不逮者”。夫妻倆生育了五子四女,孩子們到了讀書的年齡,就由父母親自教導。一家人的日常生活,總是展現為這樣溫馨的畫面:父親篝燈夜讀,為兒子講授經史,講到難懂處,母親從旁出一解語,便有一語中的效果。黃夫人最擅長的是品評人物,瞻淇稱之為“揣度機宜,與余上下,古今名言偉論層見疊出,實具高世之識。”因為愛中有敬,瞻淇很愿意聽從妻子的規諫勸導,“結褵至今二十四年,從無一語相齟齬”。

黃夫人一向身體健康,康熙五十三年六月,作為四十二歲高齡產婦生育第九個孩子后,仍然強健如常。然而半個多月后,她忽然出現產后發熱癥狀,未及施以醫藥,便痰厥離世。瞻淇痛失愛妻,傷心慘目,卻礙于老母年近八旬,不得已隱忍悲慟,而淚水輒涔涔不能抑止。他為妻子撰寫了情感豐沛、娓娓動人的長篇《行述》,內容溯及岳父母兩個家族。可惜,瞻淇在《行述》中,只以夫人、孺人代作岳母、妻子的稱呼,沒能為兩個傳奇女性留下閨名。

從明季甲申到康熙末葉,黃家人用七十年時間,走完了由亂世到承平的代際交替。作為處在仕途上升期的崇禎朝官員,黃國琦目睹北京淪陷,親歷金陵易主,先降闖軍而復歸南明,最終在清朝統治下老于林泉。黃六鴻是遺民子弟,幼年遭遇離亂,卻較早參加了清朝科舉考試,并在社會秩序趨于穩定的康熙年間進入官場。擔任知縣期間,他整頓治安、與民休息,致力于地方社會的戰后重建,并取得顯而易見效果。行取進京后,他試圖融入更高層面的王朝政治,但效果不甚理想,反而誤打誤撞進文學史公案當中,留下一抹不甚體面的側影。張夫人是明、闖戰爭中的將門遺孤,她遺傳了父親的勇略,卻沒有延續對故明政權的認同——即便打著復明旗號的鄭成功兵臨南京城下,她依然敦促丈夫北上,參加清廷會試。異常艱險的戰爭環境,塑造了沉毅果敢的英雄女性,尤能在危急時刻挺身而出、保境安民。

到了黃女、吳婿一代,改朝換代的陰影已經盡數散去,他們隨父宦游,雖然人生也不免坎坷,但最關心的無外乎科舉仕途、聯姻結媾、家族延續。然而相對平淡的生活,并未削弱他們的人格魅力。這對士人伉儷將前兩代人的亂世生存智慧,自然內化為承平世道的社群生活智慧,把慈孝、勤儉、敦睦、淡泊的儒家美德,與愛、尊重、理解、包容的人性暖流,融洽地結合在一起,為我們展現出中國傳統家庭生活的樣板式圖景。

(本文首刊于《文史知識》2024年第12期,澎湃新聞經授權轉載。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司