- +1

顧廷龍與《藝風堂友朋書札》考

繆荃孫(1844-1919),字炎之,又字筱珊,晚號藝風老人,江蘇江陰人,光緒二年(1876)進士,曾任翰林院編修、總纂、京師圖書館監督、清史館總纂等職,并以藏書聞名于世。《藝風堂友朋書札》是同時代學者、政界名人寫給他的書信合集(附詩詞唱和),是了解清末民初學術史和文化史的重要文獻。此書的順利問世,離不開顧廷龍(1904-1998)對書稿抄本的整理及刊布一事的推動。

顧廷龍

上世紀70年代末,上海古籍出版社為《中華文史論叢》復刊一事推出增刊計劃。在1978年為《論叢》復刊召開的座談會上,時任上海圖書館館長的顧廷龍表示,上海圖書館可提供一批具有較高學術價值、近代文史方面的館藏稿本,用以推動學術研究,同時建議這批資料或可以附在《論叢》之末,或另出一種叢刊,以《叢編》或《論叢副刊》的形式出版,并分別列舉了日記、尺牘、傳記、目錄、圖詠五大類目中的代表性文獻。

具體到尺牘方面,除《汪康年師友書札》外,讓顧廷龍額外關注的是繆荃孫書札,其言:“繆荃孫的《藝風堂藏友朋手札》抄成十冊,約五十萬字,內容多談金石書畫、古籍版本,也有晚清時事,詩詞唱和。”(顧廷龍:《圖書館工作者的愿望》,《中華文史論叢》第七輯(復刊號)《堅持“雙百方針”繁榮學術研究》,上海:上海古籍出版社,1978年,第11頁)正是在他的建言下,繆氏書札最終作為增刊之一,以《藝風堂友朋書札》為名在1980、1981年相繼出版。

該書書末所附,是顧廷龍寫于1940年6月20日的跋文,簡要介紹了書札的來源、內容、價值以及他的整理方式與未來設想,茲錄如下:

婦兄潘君博山藏《藝風堂友朋書札》,光、宣名流畢萃于是。藝風以金石目錄鉆研特深,而掌故辭章亦所兼擅。時譽所播,嚴然領袖。若清史之先后編纂,各省之重修方志,主講書院,創辦學堂,收書刊書,訪碑訪拓,無不競相咨聘。故往來翰牘,多屬于學術商兌,四十年中之文化趨勢,可于是覘之焉。余往曾一觀,今獲重讀,既喜其頗資異聞,又幸其未罹劫灰,孤本流傳,慮有萬一,乃為本館(合眾圖書館)乞假錄副。原若干冊,歸博山時,后人留去數冊,而裝有書式、折式兩種,致原題冊數不相銜接,實得四十二冊。札少者數家合裝為冊,札多者別為專冊。合冊次第大致以科第為一類,官秩為一類,文學為一類。惟各家之札先后未加排次,且有一札分置兩處,又此人之札其半誤接他人札后,想為藝風隨手檢討,未及整比也。茲抄悉仍其舊,科分次第之誤者更正之。專冊則依類歸并,合裝為十冊。手校一過,其中有數家作書甚草,未能盡辨。他日當選其精華,付諸手民,以廣其傳。中華民國二十九年六月二十日顧廷龍識。(顧廷龍校閱:《藝風堂友朋書札》(下),上海:上海古籍出版社,1981年,第1040頁。文集所收跋文,與此略有出入,當為初稿,見《藝風堂友朋書札跋》,顧廷龍著,《顧廷龍全集》編輯委員會編:《顧廷龍全集·文集卷下》,上海:上海辭書出版社,2015年,第1036頁)

這里的潘博山為潘承厚(1904-1943),潘承弼(1907-2003)胞兄,吳門望族之后,亦為著名藏書家。其人能獲得藝風堂書札,離不開夏孫桐(1857-1941)的介紹(詳后)。又正如鄧云鄉(1924-1999)所言,顧“《跋》本應是本書的最好注解,可惜過于簡略,雖然重要,但不全面”。(鄧云鄉:《友朋書札存珍聞——讀〈藝風堂友朋書札〉》,《讀書》,1982年第9期,第54頁)因此,有必要結合顧廷龍日記及其他材料,對跋中所言整理書札一事進行細致梳理。

顧廷龍從1940年1月5日起開始抄寫、校對藝風堂書札,此時書札被他命名為《繆小山藏親朋尺牘》。(顧廷龍撰,李軍、師元光整理:《顧廷龍日記》,1940年1月5日條,北京:中華書局,2021年,第38頁)“秋農鈔《繆牘》,換兩冊去”(顧廷龍撰,李軍、師元光整理:《顧廷龍日記》,1940年1月29日條,第48頁)一句,透露了幫忙抄寫者的名字。(關于顧廷龍抄書情況,可參堯育飛:《顧廷龍與中國傳統日記的現代收藏(下)》,《澎湃·私家歷史》,2023年4月28日)只是顧廷龍并沒有一一記載校對細節,多以“校《繆牘》”三字帶過。

在校對的過程中碰上感興趣之事,顧廷龍也會寫下自身看法。如1月31日,“校繆牘,愚齋札商刻《常州先哲遺書》及《經世文續編》,勇往之氣,令人敬佩”。這里的“愚齋”指盛宣懷(1844-1916),提及的相關函札當為盛氏致繆荃孫商量編輯、刊刻《常州先哲遺書》《皇朝經世文續編》等函。(關于繆荃孫編纂《皇朝經世文續編》一書的詳情,可參戴海斌:《盛氏〈皇朝經世文續編〉補論》,《中國出版史研究》,2023年第2期,第98-127頁)緊接著他寫道:“籌圖書館似有成就,何以卒歸泡影,不知結癥何在。圖書館辦理之難,在于經費不充,人才又其次也……余欲考究各館之弱點,以為吾之借鏡,俾不致成曇花。”其時合眾圖書館成立不久,顧廷龍顯然在閱讀繆荃孫與愚齋圖書館的相關函札時頗有感觸。而此日記載的最后部分,是他抄錄的信札中關于愚齋圖書館的文字。(顧廷龍撰,李軍、師元光整理:《顧廷龍日記》,1940年1月31日條,第48頁)

顧廷龍日記

3月2日,顧廷龍向其時負責整理曹元忠(1865-1923)《箋經室遺集》的王欣夫(1901-1966)出示了書札中曹氏致繆荃孫函,后者由此借去查看。(顧廷龍撰,李軍、師元光整理:《顧廷龍日記》,1940年3月2日條,第55頁)4月21日,顧廷龍開始“排定《繆牘》各家次序。原裝大致兩榜以科第先后分,乙榜者以名位崇卑相次,文士以齒序,作札多者別為專冊,今仍之,惟科第分誤者正之,專冊并次之”。(顧廷龍撰,李軍、師元光整理:《顧廷龍日記》,1940年4月21日條,第74頁)不難發現,這里所記次序分類實與跋文呼應。排定次序工作完成后,信札整理一事進入尾聲。6月15日,當顧廷龍準備校《藝文類聚》一書時,“適《繆牘》后來檢出三冊,亦寫畢,即校一過。傳鈔《繆牘之事》,遂告完工”。次日“檢點《繆牘》,編排次第,擬分十冊”。隔日,“寫《繆牘》總目,擬撰小跋,未竟”。18日,“撰《藝風堂友朋書札跋》”。(顧廷龍撰,李軍、師元光整理:《顧廷龍日記》,1940年6月15-18日條,第87-88頁)結合前述落款可知,后續兩日顧廷龍還在撰寫跋文,最終于20日寫成。

跋文的撰出,意味著顧廷龍對繆氏信札的整理工作基本結束。在7月1日的工作報告中,他寫到館內傳鈔書七種十七冊,其中即有繆牘:“從吳縣潘氏借錄法書卷冊……(三)藝風堂友朋書札。計算一百四十余家,關于晚清收書、刻書掌故甚多。”(顧廷龍撰,李軍、師元光整理:《顧廷龍日記》,第662-663頁)此記載也透露出,該尺牘實際與從潘氏處所得的其他資料,一同入藏至合眾圖書館。

作跋一事還涉及夏孫桐。在1940年4月3日日記中,顧廷龍寫道:“接閏老函,承撰《藝風堂友朋書札跋》。高年勇于撰述,獎及鄙人,殊可感愧。”(顧廷龍撰,李軍、師元光整理:《顧廷龍日記》,1940年4月3日條,第66頁)但因夏氏高年,又大病一場(同年7月,顧廷龍接到陳敬第函,“見示閏老手翰,并近作。其病已愈,可喜也”,見顧廷龍撰,李軍、師元光整理:《顧廷龍日記》,1940年7月19日條,第92頁。由此推斷),顧廷龍日記中也無撰跋下文,給人夏跋不存的印象。然而,復核目前上海圖書館藏《藝風堂友朋書札》十冊抄本可以發現,書札最前即夏孫桐跋,其中言:

藝風先生著述等身,足跡半海內,交游遍朝野。身后藏書盡散,家存友朋手札,凡百余家,裝成數十巨冊。昔年予為作緣,歸于吳中潘君博山,言將付諸影印,以廣流傳。近遭時變,未能猝就。顧君起潛與潘氏世戚,績學多聞,留意掌故,向博山假錄副本,其網羅文獻之心,可謂勤矣。藝風為清季碩儒,殫心乙部,其學于金石、目錄,尤為專家絕業,故交游中書牘往返,亦以討論此類者為多。昔周櫟園編名人尺牘成專集,蔚為巨觀。今若就此選錄精華,付諸梨棗,其有裨學者,較櫟園所集有過之無不及也。而予為擇人而付,不致終湮沒,亦可聊慰,企予望之。又藝風為潘文勤門下,曾助編刊士禮居黃氏題跋等書。潘氏所存藝風之札,黏為多冊。聞吳鈍齋侍郎言之,今文勤手札竟未一見,恐尚有遺珠,惜無可蹤跡矣。庚辰仲春,閏庵老人夏孫桐識。(繆荃孫編:《藝風堂友朋書札不分卷》,民國二十九年(1940)抄本,上海圖書館藏,索書號:線普長422214-23)

由此可知,書札最初由夏孫桐做媒歸于潘承厚,原本的影印計劃為時變中止。因價值所在,夏氏極力希望此書能早日刊刻。而據吳郁生(1854-1940,鈍齋)介紹,潘祖蔭(1830-1890,文勤)處亦藏有繆荃孫書札,但潘氏手札未見,連帶繆札無跡可尋。最末的“庚辰仲春”四字,表明夏跋寫作時間早于顧跋,亦與顧廷龍所記吻合。惟令人疑惑的是,無論是20世紀80年代上海古籍出版社的書札整理本,還是2018年由上海人民出版社所出的最新整理本,均未收入夏孫桐此跋。

《藝風堂友朋書札》書影

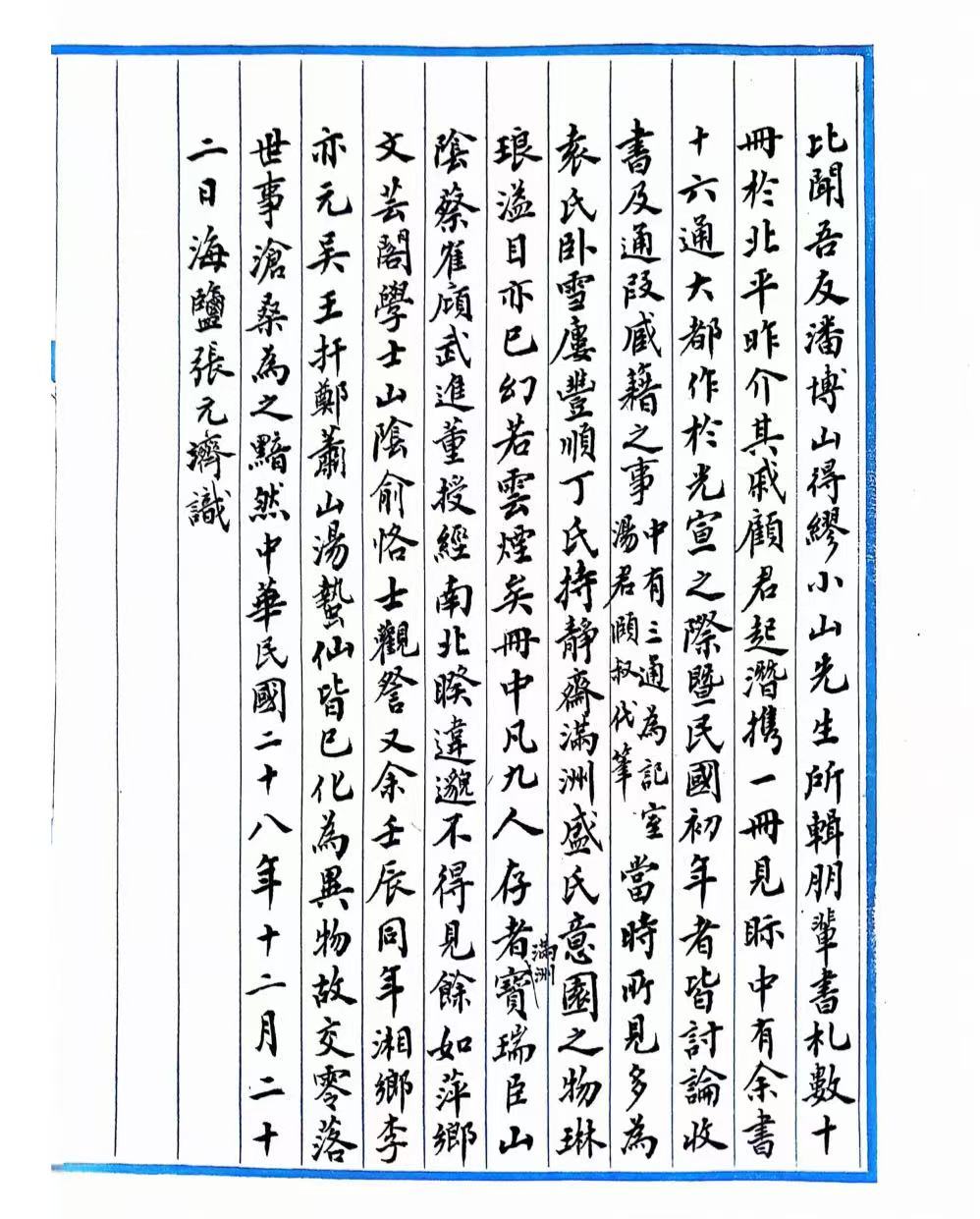

除夏孫桐、顧廷龍為信札作跋外,張元濟(1867-1959)在1939年底為信札題識一事亦較少為人注意。實際上,此題識中所述,為理解書札原貌和顧廷龍整理活動細節大有裨益。全文為:

比聞吾友潘博山,得繆小山先生所輯朋輩書札數十冊于北平。昨介其戚顧君起潛,攜一冊見視,中有余書十六通,大都作于光、宣之際暨民國初年者,皆討論收書及通假藏籍之事。中有三通為記室湯君頤叔代筆。當時所見,多為袁氏臥雪樓、豐順丁氏持靜齋、滿洲盛氏意園之物,琳瑯溢目,亦已幻若云煙矣。冊中凡九人,存者滿洲寶瑞臣、山陰蔡鶴庼、武進董授經,南北睽違,邈不得見。馀如萍鄉文蕓閣學士、山陰俞恪士觀察,又余壬辰同年湘鄉李亦元、吳王捍鄭、蕭山湯蟄仙,皆已化為異物。故交零落,世事滄桑,為之黯然。中華民國二十八年十二月二十二日。海鹽張元濟識。(錢伯城、郭道一整理:《藝風堂友朋書札》(上),上海人民出版社,2018年,第657-658頁)

張元濟題識

此題識與全集所收文字稍有差異,當為修改稿。(后者見張元濟:《題潘博山藏〈繆小山輯友人手札〉》,氏著:《張元濟全集》第十卷《古籍研究著作》,北京:商務印書館,2007年,第210頁)就內容來看,首先可進一步明確潘承厚獲得書札的地點在北平。其次,顧廷龍來訪時攜來一冊所收人物,除張氏本人外,還包括寶熙(1871-1942,瑞臣)、蔡元培(1868-1940,鶴庼)、董康(1867-1947,授經)、文廷式(1856-1904,蕓閣)、俞明震(1860-1918,恪士)、李希圣(1864-1905,亦元)、王仁俊(1866-1914,捍鄭)、湯壽潛(1856-1917,蟄仙)八人。文、俞、董三人為光緒十六年(1890)進士,張、寶、蔡、李、王、湯六人為光緒十八年(1892)進士。這樣的收錄方式與顧跋中所說“札少者數家合裝為冊,札多者別為專冊。合冊次第大致以科第為一類,官秩為一類,文學為一類”互相印證。

不過,結合上圖書札抄本可知,顧廷龍在后續整理時將九人分列兩冊。其中,文、俞、董與寶、湯及后者同科進士吳士鑒(1868-1933)、屠寄(1856-1921)、汪洵(1846-1915)合為第七冊,張、蔡、李、王和葉德輝(1864-1927)、張謇(1853-1926)、沈云沛(1854-1919)、李瑞清(1867-1920)、傅增湘(1872-1949)、章鈺(1864-1937)等人按照科第先后合為第八冊。如此調整也是顧廷龍“抄悉仍其舊,科分次第之誤者更正之”整理方式的體現。至于“余書十六通”與當下題識位于張氏來函十七之末的矛盾,一方面可從函七、函八為正函和附函的關系上得到解釋,(張元濟全集中已經合一,并有系年,見《致繆荃孫函七》,1912年6月13日,氏著:《張元濟全集》第三卷《書信》,第496-497頁)另一方面也反映出顧廷龍在加入張元濟題識時,并未注意到其中說法與自己操作的出入。

再回到書札抄本,其中黑字、鉛字、紅字批注亦是顧廷龍整理工作成果的重要體現。例如,吳大瀓(1835-1902)函一、二、五、六、七天頭,分別標有“疑光緒十年”“光緒十四年”“光緒十五年”“光緒十五年”“光緒十八年”等字。五封信札時間的快速確定,當與顧廷龍曾撰寫吳氏年譜,熟悉相關史事有關。再如陸繼輝(1839-1905)第三函天頭,以黑筆和鉛筆分別寫道:“此星農札誤引于此”“此條審系陸增祥筆,諒交繼輝詢問荃孫者”。最終,此函被移至陸增祥(1816-1882)處。又如譚宗浚(1846-1888)函三右頁天頭紅字為“大稿云三行移如字下,謹擬云云另起”,左頁天頭紅字為“接前葉如字下”;函六天頭紅字為“應接胡承諾傳后”,隔頁天頭鉛字則為“居易錄三條移此”。意見十分細致。顯然,這些批注不僅為信札的時間和歸屬提供了有力參考,也是后續修改和整理的重要依據。

《藝風堂友朋書札》出版后,鄧云鄉在介紹該書價值的同時,針對其中不足——缺少“人名索引表”一層提出了看法,并進一步寫道:“杭州傳來消息,和吳士鑒相差三十歲的胞弟吳士鎬先生,不顧八十一歲年齡,正和王京簠同志編寫《藝風堂友朋小傳》,不久即可脫稿。”又在附記中追記:“寫此文時,再版《藝風堂友朋書禮》尚未出版,文后所說‘傳者小傳’,再版中已經補編,編者為吳諫齋、王京信、陳睛嵐三位。時在一九八二年。吳諫齋先生是吳士鑒的小弟弟,兄弟年齡相差約三十歲。士鑒字絅齋,諫齋名士鎬。吳老先生為《書札》編小傳時,已八十多歲。過了一二年,也歸道山了。”(鄧云鄉:《水流云在雜稿》,太原:北岳文藝出版社,1992年,第389-390頁)

這里提及的吳士鑒,生前與繆荃孫多有往來,繆氏信札中亦收錄其來函四十二通。同時據后人吳廷斌的回憶,吳士鎬(1902-?)在1949年后依靠顧廷龍的幫助在上海圖書館擔任館員,1962年退休時曾把先人手稿、信札等遺物全數捐贈給上海圖書館,回杭后仍與顧廷龍有書信往來。(《〈潞河督運圖〉到底畫的是哪里》,陳克:《東鱗西爪天津衛》,天津:天津大學出版社,2015年,第39-41頁)他的說法并非無中生有,顧廷龍在1957年時確有“諫齋已任職我館”的記載。(《致顧頡剛函五十一》,1957年2月8日,顧廷龍著,《顧廷龍全集》編輯委員會編:《顧廷龍全集·書信卷上》,第172頁)想來,或出于為兄、為友盡責的考慮,吳諫齋才會不顧耄耋高齡撰寫友朋小傳。由于其人的去世,不知此事究竟做成與否。

書札再版一事,直到2018年才實現。然而,新出書札整理本除失收夏跋、缺少“人名索引表”和“傳者小傳”外,在補遺力度上也略顯不足。如丁國鈞(?-1919)致繆荃孫札未見收錄于補遺中。(見馬國棟:《丁國鈞致繆荃孫函札五通輯釋》,《文獻》,2017年第6期,第106-112頁)又如《繆荃孫檔》,(收入中國社科院近代史所編,虞和平主編:《近代史所藏清代名人稿本抄本》(第三輯)第十二冊,鄭州:大象出版社,2017年,第1-124頁)其中收有董康來函二十一通,劉承幹(1881-1963)來函十九通。(整理稿見茹靜整理:《董康、劉承幹致繆荃孫尺牘》,收入上海圖書館歷史文獻研究所編:《歷史文獻》,上海:上海古籍出版社,2019年,第236-267頁)今補遺中僅見劉函而不見董函,實不應該(劉函與檔中所收重合較多,但亦有出入)。而在沿襲顧廷龍所定書札目錄次序的同時,編者似應對目錄的編排做更詳細的說明,以便讀者查閱和使用。“各家之札先后未加排次”問題,則有賴于投入精力進一步完善。

當下,隨著《藝風堂同人尺牘》(收入《中國典籍與文化論叢》第16輯,南京:鳳凰出版社,2013年,第361-380頁。亦收入王懿榮等著,蘇揚劍等整理:《王懿榮往還書札》,南京:鳳凰出版社,2021年,第285-315頁)《藝風堂書札》(收入繆荃孫著,張廷銀,朱玉麒主編:《繆荃孫全集·詩文2》,南京:鳳凰出版社,2014年,第243-672頁)以及陳東輝、程惠新編著《繆荃孫致吳士鑒信札考釋》(杭州:浙江古籍出版社,2023年)等繆氏友朋往來信札的陸續發現、整理和出版,繆荃孫與他的友朋書札價值,無疑可得到進一步挖掘和研究。也正因此,顧廷龍為繆荃孫友朋信札所做的開創性工作,更彰顯出其不可或缺的重要意義。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司