- +1

游戲論|恐懼的性別:中式恐怖游戲中的“女鬼”想象

“中式恐怖游戲”可以說是國產游戲中當之無愧的寵兒。自《紙嫁衣》《煙火》等話題作發售以來,“中式恐怖”這一游戲風格在各平臺都引發了廣泛熱議。不僅任何打著“中式恐怖”名號的游戲作品都在國內的玩家社群中備受關注,對這一概念本身的討論與探索也層出不窮。“中式恐怖游戲”甚至一度成為國產游戲“民族風格”的代名詞。但時過境遷,隨著國產游戲《黑神話:悟空》的發售,“中式恐怖游戲”的熱度逐漸不及“國產3A游戲”等新涌現的時髦概念。當我們再次以“中式恐怖游戲”為關鍵詞在互聯網社群進行檢索時,相較于前幾年的贊譽聲浪,新玩家們對“中式恐怖”的評價也變得“褒貶不一”。然而,口碑的轉變并不意味著對這一游戲類型本身的否定,而是提醒游戲的研究者與開發者,當下的“中式恐怖游戲”已經無法滿足玩家的審美需求,對“中式恐怖”的討論也應探索更多維度。

在這些新涌現的批評聲浪中,最為顯眼的便是對中式恐怖游戲中符號復制的批判。“紙人”“冥婚”“喪葬”,凄美的愛情與被壓迫的女性,在這些自我復制的符號之下,中式恐怖游戲的發展在某種意義上似乎已陷入停滯。玩家們發現,在這些被反復挪用的恐怖符號中——無論是作為事件的“冥婚”“殉葬”,還是作為物品的“紅蓋頭”“繡花鞋”,都指向了同一個身影:“封建時代的女性”。“封建女性的苦難”或成為中式恐怖游戲最為關鍵的主題。正如戴錦華在談到恐怖電影時所提到的:“在恐怖片中,一個女鬼,好像比一個男鬼更自然,同時更可怕”。

這引發了部分玩家對中式恐怖游戲“虐女敘事”的控訴。玩家們抱怨這些游戲總是翻來覆去又了無新意地咀嚼女性苦難,并將其一遍遍拿出來供人賞玩。這些指控并非只針對那些平庸之作,也對準曾經公認的優秀作品。正如當下的影迷們對“老登電影”的厭倦一般,它提醒我們新成長起來的玩家已厭倦在游戲中歷經數不盡的“冥婚”“殉葬”“家暴”,它們已經過于衰老而無趣。玩家們急切呼喚國產游戲關于“中式恐怖”新的想象與表達。

一、“女鬼”養成法:“戀愛女鬼”與“復仇女鬼”

作為以“民俗”為賣點的游戲類型,無論是在符號還原還是形象塑造上,中式恐怖游戲都不可避免地繼承了前代的文化遺產。在這些遺產中,“女鬼”作為一個極其經典的形象,在各類文藝作品里頻頻閃現。例如古典時代《搜神記》中的“蘇娥”,《聊齋志異》里的“聶小倩”“梅三娘”;當代的港臺恐怖片里的“山村老尸”。女鬼的身影游走在每一個名為“中式恐怖”的角落。

依照洪鷺梅、劉相雨等學者的研究,我們可以將古典作品中的“女鬼形象”劃分為兩類:“戀愛女鬼”與“復仇女鬼”。它們恰好對應傳統志怪中的兩種敘事模型:“人鬼之戀”與“女鬼復仇”。在前一種模型中,所謂“女鬼”往往不具備太多恐怖要素,充其量只是一個“被替換的能指”。她們符合所有古典小說賦予“完美女子”的共同特征:溫柔、美麗、知書達理,并期待與主角開展一段纏綿悱惻的愛情。而后一類模型中的“女鬼”則更兇猛、更駭人。她們通常生前都曾遭遇過諸多不公與壓迫,死后怨氣未消,因而化為厲鬼,或通過誘惑,或通過暴力,來向他人復仇。

古典的敘事模型并未在當代失去它的生命力。事實上,大部分中式恐怖游戲中的“女鬼”依舊是基于這兩種模型而生成。《煙火》中的陳青穗、《三伏》中的邱蕪是對“戀愛女鬼”的當代改寫;《港詭實錄》的蜘蛛怪陳伶宜和紅衣女鬼則是“復仇女鬼”的典型代表,文本容量巨大的《紙嫁衣》系列更是二者兼有。但隱藏在這一“生命力”下的是一條悠久的敘事傳統:“只有男性才擁有講故事的權力”。古典文本中的敘事主體無一例外都是“男性”,或者說,正是傳統的“父權秩序”創造了我們如今習以為常的“女鬼”。這意味著,無論是“戀愛女鬼”還是“復仇女鬼”,都映射著創作主體的欲望。

S.M.吉爾伯特在《閣樓上的瘋女人》一書中將西方自古典時代以來的女性形象劃分為兩類:“房間里的安琪兒(Angle)”與“閣樓上的瘋女人(Monster)”。[1]在吉爾伯特的論述中,“安琪兒”意味著由父權制主導的傳統社會所塑造出的完美女性形象,而作為對立面的“瘋女人”則指那些試圖拋棄這一“完美”形象,遂被判決為“瘋癲”與“危險”的女性。“閣樓上”這一修飾語也暗示傳統社會中這類女性的命運:她們被指控為“瘋子”,作為“異質物”被監禁在遠離日常世界的“閣樓”之內。在這一敘事中,人們所處的世界被分割為了三個部分:供男人們冒險、創造的“外界”,供“安琪兒”們梳妝打扮、生兒育女的“房間”,以及用于監禁“瘋女人”的“閣樓”。前兩者共同構成了傳統秩序下的“日常空間”,而“閣樓”則是用于流放與監禁危險之物的“異質空間”。正是“閣樓”的存在界定了“日常”的邊界,規定著什么是“正常”,什么是“非正常”。

就像“安琪兒”與“瘋女人”各自錨定著傳統社會中女性所處的不同社會位置,中式恐怖游戲中的“戀愛女鬼”與“復仇女鬼”也同樣體現著這一“圣女”與“惡女”的二元對立。對于玩家而言,“戀愛女鬼”是日常的、無危險的,甚至是游戲中完美理想的化身,因而在游戲中,她們往往作為主角(通常為男性)的同行者、幫助者登場。甚至在《紙嫁衣3:鴛鴦債》中,死去的王嬌彤所表現的“可愛俏皮”形象已然完全脫離“女鬼”所帶有的基本特征,與其他女性角色別無二致。可見,“戀愛女鬼”的“非危險性”正是由于她們是作為輔助男性的形象而被塑造出的,她們的存在更像是為了讓主角擁有一個完美的異性配偶,而她們也只有依托于對男性的“愛”才能存在。在這一維度上,“女鬼”與大多數女角色的塑造邏輯一致:她們都是傳統兩性觀念下演化的派生物,因此天然是男性的“安琪兒”。

《紙嫁衣3:鴛鴦債》的女主角“王嬌彤”

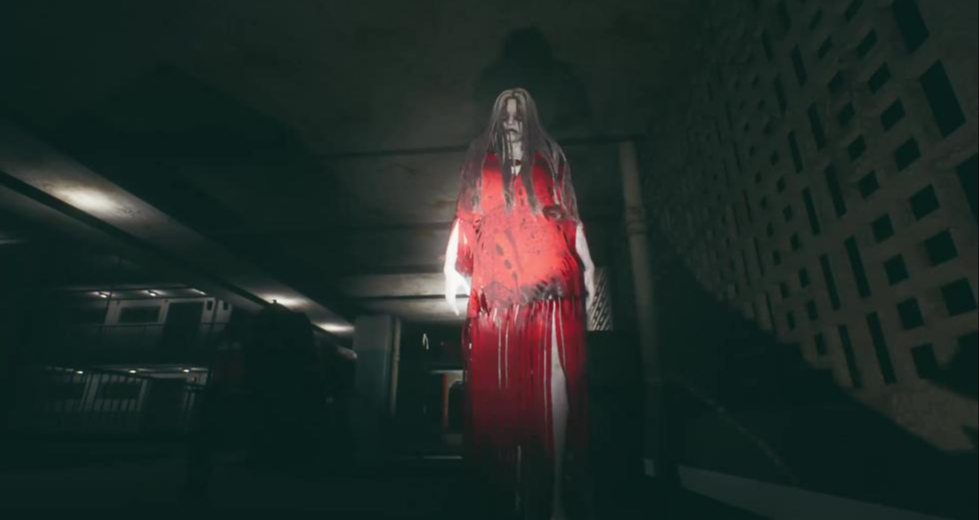

作為其對立面的“復仇女鬼”則是玩家在游戲中必須面對的危險“異質物”“瘋女人”。這類女鬼在形象上不似“戀愛女鬼”具有姣好容顏與可愛性格,更多呈現怪物似的恐怖外觀。她們沒有傳統道德與善意,唯一的功能便是對目標進行攻擊。例如在《港詭實錄》中,化身為女鬼的嘉慧擁有猩紅的雙眼與血盆大口,追上主角后突然沖到屏幕前給予玩家強烈驚嚇。同樣出現在《港詭實錄》中的花旦陳伶宜則是人頭蛛身的蜘蛛怪形象,而在《還愿》中,主角杜豐宇在恐懼中看到的妻子也不過只是一個四肢扭曲向他爬行而來的詭異怪物。玩家在游戲中的任務便是通過一系列規則與玩法對這些危險的異質物予以“驅魔”。

在中式恐怖游戲中,“驅魔”意味著玩家對已經“異質化”的“日常空間”進行“凈化”,使其重回“日常世界”。而這一過程中最重要的部分便是對作為“異質物”的“女鬼”的驅除。在《港詭實錄》《紙人》《女鬼橋》等包含追逐戰斗系統的中式恐怖游戲中,這種“驅魔”則表現為玩法上的暴力攻擊——玩家對“復仇女鬼”的驅除正是將作為“異質物”的“瘋女人”關入閣樓的過程,“異質物”的屬性決定了她們要么被改造后重新納入日常秩序中,要么被徹底驅逐出日常世界,即“凈化”與“毀滅”的二選一。自然,作為其產生原因的“悲慘身世”只能化為一個意義不大的背景要素。這種割裂在《港詭實錄》中表現得尤為明顯:一方面,玩家在前期的線索搜集中已了解陳伶宜與紅衣女鬼生前的悲慘身世;另一方面,玩家又不得不在后續的戰斗中將這些已經怪物化的女鬼予以消滅。類似的矛盾同樣閃回在其他的游戲作品中。

《港詭實錄》中的紅衣女鬼

而對于“戀愛女鬼”來說,盡管她們在軀體上仍然表現為“女鬼”這一非日常之物,但由于她們本身已經被納入了日常生活所規定的兩性秩序中,因而不具備任何危險性或異質性,因此她們的命運要么如同《煙火》中的陳青穗或《三伏》中的邱蕪,在游戲的最后主動選擇消失,成為玩家心中的“意難平”;要么,就像在《紙嫁衣》系列為代表以“男女雙主角”模式為賣點的游戲中那樣,即使有重要的女角色死去,也必須和王嬌彤一樣以“女鬼”的身份再度歸來,成為日常的一部分。

在這一系列類似矛盾中隱現的正是“中式恐怖游戲”中存在的一條悖謬,即以“反封建”為基本主題的游戲文本在形象塑造上卻沿襲了封建時代的父權想象。對古典敘事模型的因襲導致游戲文本也呈現出一道吊詭的裂痕:如果游戲中“女鬼”的誕生正是源于“日常生活”中的創傷與壓迫,那么為何消滅女鬼的方法卻是使“異質空間”重新回歸“日常”?

在德國畫家小漢斯·荷爾拜因的畫作《大使》中,畫面的前景處放置著一個被斜向拉長的扭曲物體,從側面望去才能看清它的真實樣貌:“一個傾斜的骷髏”。而正是這個只有“斜目而視”才能看清的符號構成了整幅畫最大的隱喻:“對世俗權力的死亡凝視”。同樣,為了理解中式恐怖游戲中的這一悖謬,或許我們也需要暫時放棄已經習慣的直視目光,轉而以一道傾斜的目光,重新進入那些人們習以為常的符號中,從而真正地回答:“什么規定了我們的恐懼?”“在這些‘女鬼’的身影中,那些始終被試圖壓抑的恐懼之物究竟是什么?”

小漢斯·荷爾拜因《大使》

二、“斜目而視”:游戲中的“恐懼”與“驅魔”

1487年,在教皇英諾森八世的默許下,多明我會修士海因里希·因斯蒂托里斯和雅各布·斯普倫格出版了歐洲獵巫運動的指南《女巫之錘》。在這部作品中,巫術的起源被解釋為“那些淫欲無節制的女性,她們為了滿足自己的淫欲而與魔鬼交配”。因為“女人在肉體和精神上都很脆弱,會因淫欲不滿而躁動,極易成為魔鬼的獵物”[2]。通過與魔鬼的交合,女巫們由此獲得常人難以企及的神秘力量。在這部臭名昭著的著作中,我們得以窺見傳統社會認為應當被驅逐的兩種女性特質:“誘惑”與“力量”。正如獵巫運動中,“女巫”往往被描述為兼具這兩種特質的危險女性,她們一方面誘惑男人,影響女人,從而破壞家庭;另一方面則通過魔鬼的力量對普通人的身體造成傷害。

無獨有偶,這一“誘惑”與“力量”的二重性也同樣顯現在中國的“女鬼”形象中。在一系列有關女鬼的古典志怪里,最為流行的敘事模式之一便是“主角遇到了幻化為美女的女鬼,在被其誘惑后付出了某種代價”。與歐洲的“女巫”相似,作為“異質物”的“女鬼”鐫刻了男性對女性身體的幻想,與此同時又構成了對這一幻想的符號性遏制,即“女鬼”的身體一方面象征著性的誘惑,另一面則昭示著性的惡果。“誘惑”與“禁忌”的共軛性在部分港臺中式恐怖游戲中尤為明顯。例如在《港詭實錄》中,作為女鬼的“嘉慧”既是張著血盆大口追逐玩家的恐怖怪物,又是身材姣好的年輕女孩。而嘉慧的服裝則是高開叉的設計,使得玩家可以在安全的情況下窺視到嘉慧裙底。

“女鬼的誘惑”構成了一種對傳統兩性秩序的反叛。依照“人鬼戀”的敘事模型,“女鬼”只有依托于對特定主體的愛才能存在,“愛”這一行為甚至可以決定她生命的狀態,使其起死回生。而在“誘惑的女鬼”中,這一秩序徹底顛倒——不僅“人鬼戀”中一對一的“忠貞愛情”被轉化為了一對多的純粹誘惑,“女鬼”也不再是被吸引的客體,而是一具自發吸引對象的主體。在這一顛倒的敘事中,男性失去了確定自己配偶的權力,而淪為了眾多“被誘惑者”中微不足道的一個。“情欲”不再是男性的特權,反而幻化為了男性無法掌控的危險力量。因此在傳統敘事中,為了使這一誘惑無害化,女鬼要么在后續的情節中成為主角的戀人,即將“誘惑女鬼”重新轉化為“戀愛女鬼”,使女鬼重新成為主角的私有物,要么只能被視作危險之物直接消滅。

在“誘惑”之外,“力量”則構成了引發恐懼感的另一重異質性要素。無論是“女巫”還是“女鬼”,她們往往都被指控擁有來自日常之外的某種神秘力量。這意味著,原本羸弱的女性在死亡之后卻擁有了暴力性的力量,并對日常世界造成災難性的傷害。例如在《紙人》中,生前受人擺布郁郁而終的殷夫人在死后卻化為厲鬼挖出殷老爺的心臟。在此類由“憐女”向“厲鬼”的轉化中所呈現的正是經由“力量”這一中介物,女性得以由“天使(Angel)”向“魔鬼(Monster)”轉化。在傳統的兩性秩序框架下,這一過程并非意味著只有化身為“魔鬼”才擁有“力量”,恰恰相反,它昭示著這樣一種倫理:當女性擁有了不可控的“力量”后,她就化身為了“魔鬼”。

馬克·費舍爾曾在《怪異與陰森》中對“怪異”與“陰森”這兩種恐怖形態進行區分:“構成怪異的是一種在場——不屬于這里的事物的在場。而陰森則是由一種‘在場的失敗’或‘不在場的失敗’構成。當不該在場的東西存在,或應該在場的東西卻不存在,陰森感就會由此襲來。”[3]在費舍爾的理論中,“怪異”來源于某種未知外部的侵入,而“陰森”則肇始于空間內部的失衡。費舍爾對“陰森”的解釋恰好契合了有關中式恐怖的另一種定義:“日常的非日常化”,即空間內部并未出現任何來自外界的未知入侵者,而是我們所熟悉的日常空間本身出現了秩序的失衡。“女鬼”正是這樣一種顛倒、失衡的日常,或許“女鬼”的真正恐怖之處就在于,一個強大的、誘惑的、帶有強烈攻擊性的女性本身就是“非日常”的象征。在此意義上,對“女鬼”的恐懼從來不意味著某種普遍化的情緒,相反,它從誕生之初起就嵌入了深深的性別烙印。

或許我們可以說,對于傳統的父權制社會而言,“女鬼”本身就是那些它試圖從女性身上驅逐的異質要素的形象化,它們共同塑造了一具蘊含著顛覆性力量的危險身體。而“對女鬼的敘事”則是對其異質性進行“驅魔”的過程,或者如弗洛伊德所說,是通過“幻想”對危險之物進行的符號性消除。在分析歐洲15至18世紀的獵巫運動時,費代里奇指出:“新生的資產階級需要貶低女性的性和愉悅。性欲、性吸引力,這些在政治精英的眼中,都被視為無法控制的力量。”[4]“驅魔”正是依靠對女巫的懲戒來否認其顛覆性的潛能。通過“驅魔”,傳統社會得以將女巫身體的異質性徹底拔除,從而將其重新納入日常的社會秩序中。那些拒絕“懺悔”的女性則在公開審判與示眾處罰后被處以死刑。值得關注的是,“驅魔”也恰好是中式恐怖游戲的核心環節。玩家的游戲過程便是對異質空間的驅魔過程,玩家的驅魔方式也同樣應和著獵巫的兩種手段:“毀滅”或“凈化”。

正如前文所述,在《港詭實錄》《紙人》等帶有動作要素的游戲中,“驅魔”通常以對女鬼的肉體“毀滅”來完成,而在更多的中式恐怖游戲中,“解謎”構成了游戲的主要玩法。解謎意味著玩家需要在游戲過程中不斷解開謎題,收集線索,以此還原事件背后的真相,即通過對空間內部創傷事件的再發掘達到驅魔的目的。當被壓抑的真相為玩家所揭示時,鬧鬼的空間也會再度復歸為日常的空間。在這一行為過程中,玩家的解謎過程正是對女鬼的“凈化”過程。相較于肉體消滅,“凈化”則意味著玩家通過更加溫情的方式來完成對女鬼危險性的祛除。無論是古典志怪,還是當代的恐怖電影、恐怖游戲,解謎通常都呈現為對“真兇”的搜查——當真相被發掘出來后,因怨而死的女鬼要么怨氣散盡離開人間,要么在完成對真兇的復仇后徹底消失。

這一邏輯構成了中式恐怖中常有的“冤有頭、債有主”模式,即通過將玩家設置為一個處于壓迫者與被壓迫者之外的“公正裁決者”形象,女鬼身上的顛覆性力量也被重新收納進日常秩序的一部分之中。但這一敘事的欺騙性在于,“和解”的決定往往并非出自“受害者”自身,而是身為裁判人的開發者/玩家替代了真正的受害者,作出了和解的決定。

以將“拐賣”作為主題的游戲《喜喪》為例,玩家扮演小女孩囡囡跟隨著奶奶的鬼魂,在解謎中一步步了解到奶奶被拐賣后的悲慘遭遇。正如游戲上下分屏的界面設計,在游戲中也存在著兩條并行的“凈化”儀式:一是奶奶去世后,家人在現實里為她籌辦的風光“喜喪”;二是小女孩囡囡對奶奶過往悲劇的調查。游戲最后,當奶奶的生前之物在火盆中被燒盡后,只留下了一張寫著“我想回家”的紙條,這是奶奶最大的愿望。而在之后的下葬中,面對著囡囡“可是奶奶想回家”的疑慮,爸爸卻說:“奶奶哪也不會去,奶奶會一直在這里,保佑著我們全家,也保佑著囡囡”。毫無疑問,游戲結尾處囡囡的大哭正是開發者對這一虛假和解的精妙諷刺。但與此同時,《喜喪》在另一些方面受到了相同的指控。部分玩家認為游戲開發者仍然落入了“虛假式和解”的窠臼中,例如在游戲中出現“受盡一生折磨的奶奶在病床上收到了孫女給的一顆糖,人生便出現了一絲亮光”這一使玩家感覺不適的情節設定。

《喜喪》游戲畫面

當下大部分中式恐怖游戲所沿用的“解謎—驅魔”程式暗含著的正是類似的對各類異質性要素進行收編的過程。通過將以“女鬼”為代表的異質主體重新納入現存的秩序,“陰森的空間”得以再次復歸為“日常的空間”。但在這一過程中,我們仍然不可避免地再次觸及那個被刻意壓抑的矛盾——造成日常空間“非日常”的禍端,正是玩家們試圖回歸的“日常”本身。正如馬克思在宗教問題上對費爾巴哈的翻轉:“自從發現神圣家族的秘密在于世俗家庭之后,世俗家庭本身就應當在理論上和實踐中被消滅。”[5]消泯這一矛盾的關鍵之處也在于真正應當被“驅魔”的從來都不是“非日常”,而恰恰是作為“非日常”土壤的“日常生活”。

三、“怪物”復活:女鬼,或日常的革命者

正如前文所述,部分玩家對中式恐怖游戲的最大不滿在于其所暗含的“虐女敘事”。這一概念目前尚未被嚴肅界定,但在當下的互聯網社群中,與之有關的評價可見諸各類文藝作品。它往往被用于表示某一文本中存在大量對女性身體或心理的折磨書寫。而在中式恐怖游戲中,它通常指代在游戲里以“反封建”為名對女性悲慘命運或苦難生活的獵奇式書寫與無節制呈現。在這些游戲中,作為受苦者的女性仍然只是作為被憐憫的符號而存在,只有當玩家一遍遍接受游戲開發者對她們可憐、脆弱、絕望的描繪后才會意識到,她們依舊是被設定好的“安琪兒”。唯一區別不過是由“房間里的安琪兒”變為了“落難的安琪兒”。

弗吉尼亞·伍爾夫曾在《一間自己的房間》中寫道:“在我們女性能夠寫作之前,必須殺死房間里的天使。”[6]對伍爾夫而言,女性只有徹底否認由社會所建構出的理想形象,才能重新奪回藝術表達的主導權。這不僅意味著要拒絕傳統的兩性秩序所加諸在女性身上的要求與刻板氣質,更為重要的是對寄生于這一系列要求下的評價標準的否定。“天使”的死亡恰恰意味著女性之“怪物性”的復活。同樣,對當下的中式恐怖游戲開發者而言,當大部分玩家都已經逐漸厭倦了對“冥婚”“繡花鞋”“嫁衣”等恐怖符號的重復展演,對女性苦難的反復哀悼后,或許真正的變革契機便在于重塑游戲中的“女鬼”形象,讓原本在傳統敘事內被壓制的異質性要素在游戲中重新復活,即復活“女鬼”內在的危險性。

在討論女性的危險特質時,S.M.吉爾伯特引用了希伯來神話中第一名女性“莉莉絲”的故事。在《圣經·舊約》的次經中,莉莉絲是亞當的第一位妻子,她和亞當同由大地而生,但她不愿意屈從亞當,便離開了丈夫,選擇與魔鬼生活在一起。而作為瀆神的懲罰,莉莉絲被宣判每天會有一百個和魔鬼所生的孩子死去。莉莉絲寧愿接受這一懲罰,并通過傷害自己的嬰兒來向亞當與上帝復仇。吉爾伯特將“莉莉絲”稱為:“第一位女性,同時也是第一個怪物。”

無論是伍爾夫還是吉爾伯特,抑或花費大量篇幅討論“女怪物”的波伏娃,當她們談到有關女性的解放問題時都不約而同地強調了女性內在的暴力性,而“暴力”恰恰是長期拒絕女性入內的日常禁區。只有這一危險的暴力性在游戲中被徹底還原,玩家才能發現一個全新的“女鬼”形象——一個拒絕一切妥協、一切原諒、一切凈化的革命性形象。它昭示著作為被壓迫者的“女鬼”已不再滿足于“冤有頭、債有主”式的簡單輪回,而是試圖以自身的力量實現對“日常”的顛覆性重構。

值得期待的是,盡管當下大部分以“中式恐怖”為噱頭的游戲仍停留在舊有的敘事模式內,但也有部分游戲開發者有意識地跳出這一藩籬,其中最為人驚喜的便是2024年5月發售的短篇恐怖游戲《業火》。與《喜喪》一樣,《業火》也是以被拐婦女作為主題的游戲。在這部作品中,出現了“周娘娘”這樣較為新穎的女性形象,她為了保護女兒殺死了長期家暴自己的丈夫,卻在被村民發現后,因假裝神鬼上身免遭懲罰,還被奉為村中的神婆,從險境中逃離。而在作品的最后,受害者燃起一把大火,將村子在現實中焚燒了一遍又一遍。或許這部作品在呈現上略顯粗糙與激進,但不可否認的是,在這個全程只有30分鐘左右的小成本作品中,我們可以窺見有關“中式恐怖”新的表達。

《業火》游戲畫面

同樣是在《怪異與陰森》中,費舍爾指出“陰森”向我們提供了一種跨越凡庸日常的超越性力量,“通過陰森的視角,我們得以進入支配凡庸現實但通常被遮蔽了的力量,亦得以直達徹底超越凡庸現實的空間”。毫無疑問,費舍爾對“陰森”超越性的詮釋仍是在美學層面上的運作,但當我們將其轉化至對“女鬼”形象的分析上便會發現,在恢復了其恐怖性、陰森性、異質性的女鬼身上,蘊含著可以撬動現實的革命性力量。

需要強調的是,對女鬼“危險性”的恢復并不意味著為女鬼形象的塑造重又打造一座藩籬,更不意味著對“苦難敘事”的徹底“清算”,而是試圖在已有的敘事模型之外推開第二道、第三道大門。這些有關中式恐怖的新表達絕非與過去的相互否定,而是在共存、共生中不斷開拓出新的道路。

在獵巫運動結束后三百年的歐洲,當代知識分子們不僅為數以萬計在烈火中喪生的女性恢復了名譽,更公開地喊出:“我們是你燒不死的女巫的后代。”女巫也由此化為一種全新的身份認同——一種桀驁不馴的、憤怒的、無法被消滅的革命者形象。而今天,當我們再次與中式恐怖游戲中的“女鬼”們相對而立時,我們也可以說出:如果“女鬼”是我們的“姐妹”,那么便稱不上恐怖。

參考資料:

[1] S.M.吉爾伯特,蘇珊·古芭:《閣樓上的瘋女人:女性作家與十九世紀文學想象》,上海:上海人民出版社,2015。

[2] 莫娜·肖萊:《女巫:不可戰勝的女性》,上海:上海社會科學院出版社,2022。

[3] 馬克·費舍:《怪異與陰森》,上海:上海人民出版社,2024。

[4] 西爾維婭·費代里奇:《對女性的恐懼:女巫、獵巫和婦女》,上海:光啟書局,2023。

[5] 卡爾·馬克思,弗里德里希·恩格斯:《馬克思恩格斯選集》,北京:人民出版社,2012。

[6] Virginia Woolf, “Professions for Women, ”The Death of the Moth and Other Essays(New York:Harcourt, Brace, 1942), pp. 236-238.

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司