- +1

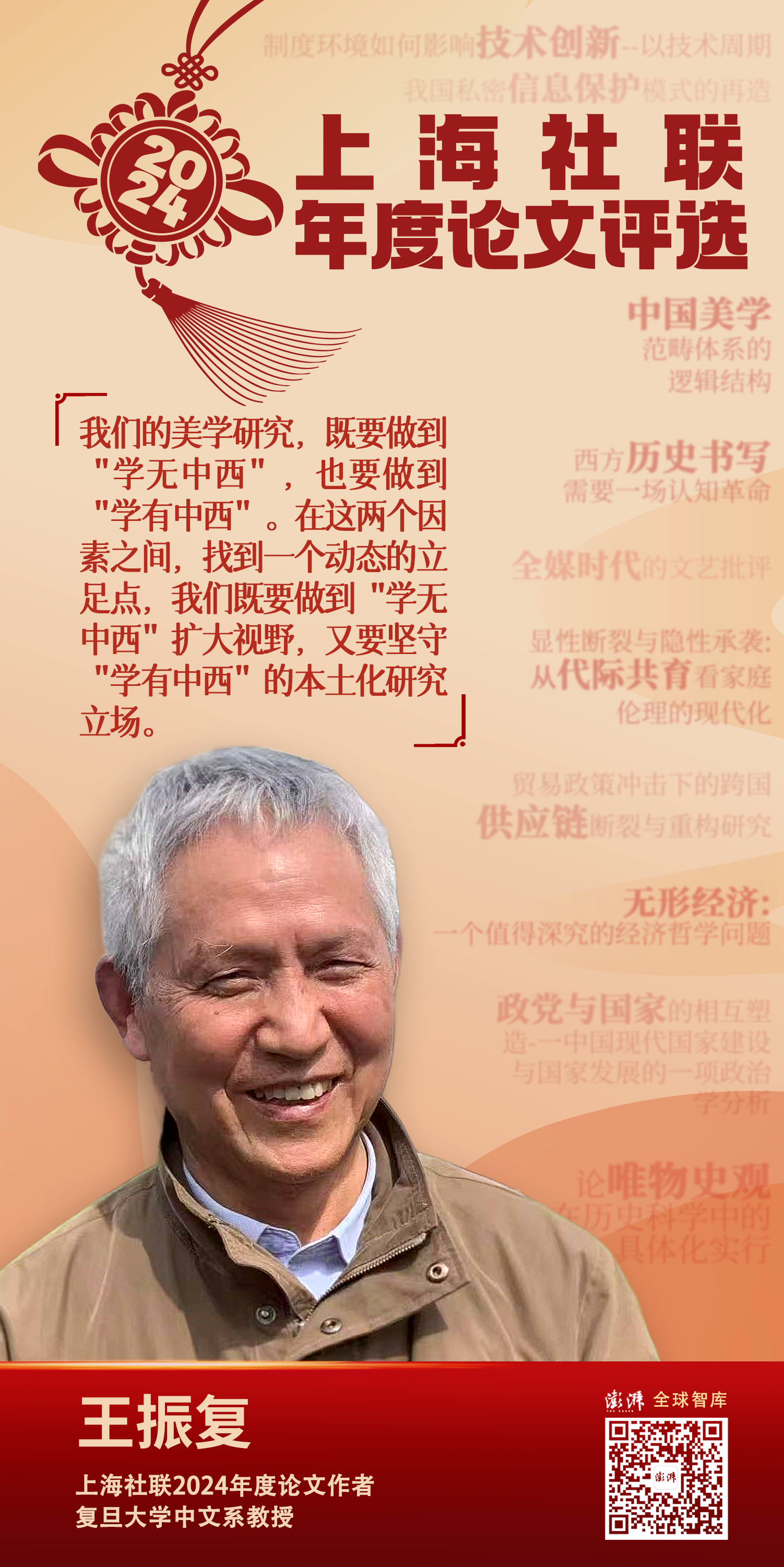

王振復:若沒有融滲在感性中的思性,這種審美一定是膚淺的

【編者按】

上海社聯2024年度論文已出爐。觀察和研讀最新評選出的10篇年度論文,我們對近一年來上海社科學者的研究方向會有一個概括性認知,既有“全球供應鏈重構、科技創新機制、全媒體時代、無形經濟、信息保護、代際共育”等當下時代關心和關注的熱點難點問題,也有“歷史書寫、政黨與國家、唯物史觀、中國美學”等關系中國學術研究的機理問題。

“年度論文”評選活動由上海社聯2013年組織發起,至今已連續開展12年。年度論文評選無需作者自行申報,而是依托各學科權威專家、學術期刊主編、資深學術編輯等專業力量,開展多輪遴選評審。

澎湃新聞記者對話上海社聯2024年度論文作者,聽學者講述數字時代學術研究的堅守和改變,新文科建設如何創新,以及學者如何研究真問題,回應時代之問。

“美學所研究的主要是三個方面,一是世界意象,二是人類情感,三是人的自由意志。三者的結合和統一,構成了美學和中國美學的主要研究對象。面向這些方面去做的美學研究,那一定是作為哲學或文化哲學問題去研究。”在復旦大學中文系教授王振復看來,美學一定是有哲學或文化哲學的靈魂。

在主編并撰寫一部三卷本《中國美學范疇史》之后,王振復仍覺得有未盡之處,反復讀書、醞釀和思考,他逐漸意識到潛在于中國美學之中的體系。

在上海社聯2024年度論文《中國美學范疇體系的邏輯結構》(原載于《學術月刊》2024年第1期)中,王振復就提出了這個動態四維的邏輯網絡。其中把無極作為一個邏輯原點,把無極和太極的對應結合視為二重哲學本體。而歷史哲學意義的“道”、文化意義的“氣”與審美現象意義的“象”的三者相和,即三大人文支柱。“中國美學范疇體系,具有有序而深邃的詩性思性化的人文特點,滲溶著中華文化所特具的生命意識。”

這也是中西貫通、古今結合而來的認識突破。王振復認為,人文社會科學在全人類的意義上具有相對的普遍性,其人文思維、哲學與審美情趣等,莫不如此。而做中國美學,“本土化”的研究是第一義的,同時也應該有文化人類學的廣闊視野。

在談到普通人如何提升審美能力時,王振復則強調,詩性的思性化,是美學;思性的詩性化,是審美。審美雖是感性的,但如果沒有融滲在感性當中的思性,這種審美一定是膚淺的。

提出中國美學的邏輯結構

澎湃新聞:在《中國美學范疇體系的邏輯結構》這篇論文中,您希望回應怎樣的學術問題?尤其,在您主編、參與撰寫的一部三卷本《中國美學范疇史》出版后,在這一學術課題的哪些方面,您感到還有繼續深入研究的必要?

王振復:這一篇論文的發表,經過了反復的學習、醞釀、思考與撰寫過程。在2006年,我主編過一部三卷本的《中國美學范疇史》,并參與了這部書的實際寫作。我在導言中認為,中國美學范疇有一個邏輯系統,由氣、道、象等三大基本范疇構成一個動態三維結構。

我做中國美學研究,試從文化、哲學角度進入,認為人類文化,包括中國的文化、哲學、藝術、宗教與巫易等,都可以是美學研究的對象,力求做成一種本土化的“作為文化哲學的美學”(海因茨·佩茨沃德語)。

這里,氣指文化學意義的“中國式審美”發生的根因根性;道,我看作中國哲學的一個主干范疇,主要是政治哲學、道德哲學意義上的,以實用理性品格的求善為主導;象,我認為它是審美現象學的一個基本范疇。

我當時認為,中國美學范疇是沒有體系的,但有一個邏輯系統,由氣、道、象及其相互融合的結構所構成,由此構成三大相系的范疇群落,且始終蘊含著中國文化、中國哲學的基本元素,即生命意識。

《中國美學范疇史》的出版,在學術界具有相當的影響。此后許多年間,我在繼續思考這一學術課題的學理機制究竟怎樣,也是繼續閱讀了諸多與此相關的中外書籍之后,才認識到整體的中國美學范疇,不僅有一個系統,而且還是有體系的。

這一體系,是一個四重的邏輯編碼結構。這便是,一個邏輯原點:無極;二重哲學本體:無極、太極;三大人文支柱:道、氣、象;四維基層建構:范疇群落。

思考、研究中國美學范疇體系的邏輯結構,首先碰到的問題是:如果中國美學的諸多范疇與命題在邏輯上是有體系的,那就一定有一個作為“第一性原理”的邏輯原點。這個邏輯原點究竟是什么?我覺得是無極。對此,我曾發表過數篇論文,而后感到,這里還有些問題沒有解決。其中之一便是,如果說邏輯原點是無極,那么無極和太極又是什么關系?

我早年讀過亞里士多德的《形而上學》,書中有一個“四因”說,認為世界一切事物現象的發生及其展開,有彼此相系的四個根因根性,為“形式因”“質料因”“動力因”和“目的因”。“四因”說中的“形式”和“質料”,指哲學意義上的二重本體。從“形式”到“質料”,就是從“本在”性的絕對形上走向“次在”性的相對形上的一個邏輯“過程”及其“實現”。形式是一種“潛能”,走向“實現”是一個“過程”。

然而,這是西方哲學的本體論。這里有一個如何糅用中西而進行本土性研究的問題。當我再讀《緯書集成》一書時,注意到緯書里有一個“五運”說,其實說的便是事物本體從發生到展開,有一個從“無”到“有”,即從“形式”到“質料”的邏輯過程,也就是從“太易”到“太初”“太始”“太素”與“太極”。以我的理解,這里所說的“五運”說,都具有哲學本體意義。《緯書》關于“五運”說的文字,我以前讀過,可是沒有引起注意。當時眼前一亮,覺得正可以和亞里士多德的“四因”說相對應。

太易便是“形式”,是絕對形上的“本在”。作為邏輯性的最高預設,是“不可能不存在的存在”。這一點,《列子·湯問》的說法是,“無極復無無極,無盡復無無盡”。太初、太始、太素與太極都是“質料”,它們依次有級差而邏輯地展開,是相對形上的“次在”。因而所謂“五運”,實現了從事物本在即“形式”的發生,到本體走向“次在”即“質料”,構成整個邏輯的展開過程。

問題還在于,這里所說的“太易”,是否便是作為邏輯原點的那個無極?

《易傳》說,“是故易有太極,是生兩儀,兩儀生四象,四象生八卦”。《易傳》所說的“易”,不是指《周易》這部人文經典,其實它就是《緯書》所謂“太易”。于是,我把“易”(太易)和太極,看作無極和太極的邏輯關系,并加以論證。

論文中所說的二重本體,指絕對形上的無極和相對形上的太極。而道、氣、象三者,作為三大人文支柱,加上它們三者之間相互滲透的基層建構,構成了中國美學邏輯體系三大基本的范疇群落。這些問題當然可以再作討論,我只是為學界提供了一些可供繼續探討與研究的思考材料。

這里可能會有人提出疑問,中國哲學、中國美學的第一范疇不就是道嗎,為什么說,道不是中國美學范疇體系的邏輯原點呢?

原因有二。其一,從思維角度看,道這一哲學范疇,有一種我所說的“思維的雜質”。通行本《老子》第十四章說,“道之為物”,“其中有象”“其中有精(氣)”“其中有信”,這足以證明,道這一范疇,沒有完全過濾掉“有”的因素,它并不是純粹而絕對形上的一種東方式的“形式”。

其二,中國的文化與哲學當中,從諸子百家直到清代各個時期,幾乎所有哲學家都講到“道”,可是他們所講的,意義不太一樣。道的原始意義指人所走的路。這個出發點,在所有的中國哲學與美學那里,都是一致而相通的。但是,比方先秦的儒、道、墨,爾后儒、道、釋所說的“道”,是多義而有分野的,即使儒門內部各派所說的“道”的意涵,也不甚一致。關于“道”的“百家爭鳴”,其實是“公說公有理,婆說婆有理”。可以說,這是“道”范疇的概括性強,而從另一面看,“道”確是一個內涵和外延頗為模糊的哲學概念。因此,假如將“道”預設為中國美學范疇體系的邏輯原點,會是令人難以準確把握的。所以我認為,道不是一個邏輯原點,它只能作為政治、道德哲學與美學的,屬于無極、太極統御下的一個二級的哲學本體。

澎湃新聞:很多學人講中國哲學、中國美學時,把“道”“意象”當作最核心、最基本的范疇。您的“中國美學范疇體系的邏輯結構”說,則與此很不同。這一問題上,您是怎樣思考的,是否承接了您對中國“原始審美意識”的問題意識?

王振復:很多學者從道、意象等范疇和概念進入研究,有許多研究成果,這是值得肯定的。有些研究可能有些不妥,似乎沒有把道,特別是沒有把意象,作為一個哲學或文化哲學的問題來進行思考與寫作。

我所理解的美學,一定是有哲學或文化哲學的靈魂的。哪里有哲學,那里未必有美學;哪里有美學,那里一定有哲學。去年11月初,我接受《光明日報》記者韓寒的訪談時說過一句話:“美學存在的前提是哲學,美學從哲學中‘獨立’出來,卻并不意味著它可以離開哲學而獨行其‘是’。”美學的哲學意蘊和哲學的美學根性,是一個問題的兩面。美學是哲學的詩性部分,它是研究審美現象兼理論形態的,必然關系到詩性。這一詩性是廣義的,并不僅僅在藝術、文學中存在。那些真正具有哲學深度的東西,是必然存在著審美詩性的。

美學所研究的主要是三個方面,一是世界意象,二是人類情感,三是人的自由意志。三者的結合和統一,構成了美學和中國美學的主要研究對象。面向這些方面去做的美學研究,那一定是作為哲學或文化哲學問題去研究。如果研究者沒有自覺到其實這是哲學問題,那么所做的研究就可能不一定是美學,可以是其他什么,比如文藝學甚至文論等。

哲學的確是美學的不二靈魂。1750年德國哲學家、美學家鮑姆加登對美學(Aesthetica)命名之后,可以說美學從此成了一門獨立學科。然而,它不意味著美學可離開哲學或是文化哲學而獨行其是。這里值得強調的是,也不能把一般意義的哲學等同于美學。

關于哲學,我不是科班出身,因此常告誡自己,我得好好自學哲學,爭取古今中外都懂一點。可以說,我對哲學的喜歡甚于文學。我年輕時學習美學,對李澤厚先生比較推崇,他是中國哲學、中國美學最有代表性的學者之一。盡管澤厚先生早年所寫的一本《批判哲學的批判:康德述評》中,有些基本見解不同于康德那部名著《純粹理性批判》,卻成了我努力學習康德和西方哲學、美學的開始。這本書以及康德等一些西方哲學家的書籍,我看過不少,現在還在看,有些常帶在身邊。剛開始看不懂,也還是要看。

我以為,像我這樣做中國巫性美學、《周易》美學與中國美學的人,西方關于原始巫術、神話與圖騰的諸多文化人類學名著,《周易》以及易學史上十幾部最重要的易學古籍,還有《老子》《莊子》《孟子》與《論語》等人文原典,是必須下苦功夫研習的,同時不能不讀一些西方哲學與西方美學的著作。做美學不能離開哲學或文化哲學。離開了哲學的所謂美學不能“成活”,關于這一點,我十幾年前寫過小文章。 我這樣出身中文系的人,常常感到哲學修養太差。以美學為名的研究,其實不是或不完全是美學。我早年所寫的美學文章,恐怕也有這方面的問題。

總的來說,當把美學的研究對象定為世界意象、人類情感和自由意志三者的結合與統一時,就必須首先有哲學或文化哲學的提問,爾后進行論證分析。這個說起來很容易,做起來確實有難度。

現在的美學理論界,一定程度上,把美學普泛化、模糊化了,有那種把美學與文藝學、文論等相混同的現象。比方說,假如想把有關小說情節的研究,做成一篇美學論文,在我看來,那一定要把這個情節從哲學角度進行思考,找到要研究的哲學問題,如果找不到,那么做的可能是文藝學或文論等的研究。

關于原始審美意識問題,似乎與哲學關系不大,其實不是的。研究原始審美意識時,可以從文化哲學探討,“中國式審美”何以發生又如何發生。中華上古時期的原始“信文化”,包括原始神話、原始圖騰與原始巫術中,一定蘊含了萌芽狀態的文化哲學因素,它與原始審美意識一起萌生。

可以說,原始文化哲學因素和原始審美意識二者,是一起萌發的。我在1991年出版的《<周易>的美學智慧》一書,從《周易》本經的“巫”以及從本經到《易傳》的歷史與人文轉換這一角度,對中華原始審美意識的發生進行研究與探討,運用的就是文化人類學關于巫學的理念與方法。2002年,我寫了《中國美學的文脈歷程》一書,開頭便從原始神話、圖騰和巫術這一中華原始“信文化”的三維進入,重點在于,講原始審美意識如何從原始巫文化中發生,從而展開關于中國美學文脈歷程的論證。繼而又在2020、2024年,先后出版《中國巫文化人類學》與《中國巫性美學》兩書,都從原始巫文化角度,研究“中國式審美”的發生、發展究竟如何可能這一學術課題。

走一條跨學科的古今中西結合之路

澎湃新聞:中西美學如何才能融會貫通?

王振復:中西美學的融通和互鑒,關系到中國美學的研究理念與方法是否有效的問題。我總的看法是,正如王國維在《國學從刊》序中提到的,首先應當具有“學無中西”“學無古今”的學術理念。我覺得這一點有重要的方法論意義。

關于“學無中西”“學無古今”,王國維自己就是這樣進行學術實踐的。他早年開始接觸美學,深受康德與叔本華等哲學家的影響。他研究《紅樓夢》,把中西美學的悲劇理念放在里面。王國維的國學基礎很好,對《紅樓夢》很熟悉,否則是做不出來的。如果完全按照中國古代經學的概念研究《紅樓夢》的美學特色,看來是不大可能的。《人間詞話》等學術著作,糅用了西方的理念和方法來研究中國的審美詩學,它首先是中國的,同時糅有西學因素。王國維走的這條路值得借鑒。

世界上許多不同的民族文化與哲學,都有自己鮮明而獨特的文化個性,都是本土文化而大不一樣,其區別甚至非常懸殊。但是,畢竟人類都住在同一個地球上。地球人類有基本的生理感官、人性和生活基礎,等等,因而,賴以發生、傳承、發揚的文化、思想與思維,必然存在相對的共同性。自然科學是全人類的,人文社會科學也在全人類的意義上具有相對的普遍性,其人文思維、哲學與審美情趣等,莫不如此。

這不等于說,我們要抹煞不同種族、民族與時代的文化及其哲學、美學的獨特個性,其實也抹煞不了,而且必須加以強調。所以我覺得,我們做中國美學,“本土化”的研究是第一義的,同時也應該有文化人類學的廣闊視野。嘗試以人類學及其文化哲

學的眼光,對一系列中國美學的“中國問題”進行中西文明意義的互鑒與比較研究,這當然是可能的,而我們的學術立場,始終要是“中國”的。這也是建構社會主義“中國式現代化”的中國美學體系的必由之路。

因此,在肯定王國維說的“學無中西”“學無古今”的同時,還得加上一句,便是“學有中西”“學有古今”。我們的美學,包括中國美學范疇體系研究,既要做到“學無中西”“學無古今”,也要做到“學有中西”“學有古今”,在中西、古今二者的動態聯系之際,探尋學術真理。學術的落腳點,應該是真正屬于“中國”的、當下與走向未來的,為建構現代化并且走向未來的中國美學體系而努力。

研究中國美學范疇體系的邏輯結構,不能繞開原始審美意識的發生這一問題,自當也不能脫離作為“大道之源”的《周易》。關于《周易》研究,先要大量閱讀、做到真正懂得《周易》通行本所傳達的易理和中國傳統易學,打好基礎。我從上世紀80年代初開始學習《周易》,一直到1980年代末,才寫作、出版了《巫術:<周易>的文化智慧》和《<周易>的美學智慧》兩書。從1993年到1990年代末,作為副主編之一,我又被邀參與由著名學者蔡尚思先生主編的《中華易學大辭典》(八開精裝,上下卷,220萬字,上海古籍出版社,2008)的工作。我為這部大書,取名為“中華易學大辭典”(原擬名:《周易大辭典》)。多年參與看稿、編稿、改稿與定稿這一工作,也是我進一步研習《周易》與歷代易學的一個過程。

但我認為這還不夠。《周易》美學這一新學科方向的開創,需要革新易學研究的理念與方法。以傳統經學為基礎,夯實易學的底子,糅用人類學關于巫學的理念與方法,努力走一條跨學科的中西、古今的結合之路,是我一貫的學術方向。所以,早在上世紀80年代中葉及此后,我研讀過一系列西方文化人類學名著。主要包括詹姆斯·喬治·弗雷澤的《金枝》,馬林諾夫斯基的《巫術、科學、宗教與神話》與《文化論》,列維-布留爾的《原始思維》,克洛德·列維-斯特勞斯的《野性的思維》,愛德華·泰勒的《原始文化》等,還有好幾種文化人類學譯著。我意識到,必須根植于中華易學傳統,又不能“死”在易學傳統上。傳統很重要,但要力求向前拓進和創新。

所以,我嘗試運用文化人類學關于巫學的理念和方法,來研究《周易》及其美學,將易學、巫學和美學聯系在一起,做一個跨學科的新的研究。我先出版了《巫術:周易的文化智慧》和《<周易>的美學智慧》,接著是《中國巫文化人類學》與《中國巫性美學》等書,都是這一學術理念和思路,搞出一些學術上的新東西。當然,這些書都是有缺失的,但畢竟是做出了新的學術探索。

澎湃新聞:您曾親歷兩次全國范圍的“美學大討論”。當下學界似乎對文藝美學的關注少了,甚至有“文科危機”的說法。您認為,文藝美學和文化美學的未來在何處?

王振復:第一次全國“美學大討論”進行的那些年,我還是一個中學生。我發表第一篇美學論文《從社會實踐看“共同美”》(《復旦學報》第2期),是在1980年3月。此后約10年間,我都在學習《周易》和西方文化人類學著作,朝著探索中國原始審美意識研究的文化學之路走,主要通過《周易的美學智慧》等著述的撰寫,努力揭示“中國式審美”的人文原型的真諦。所以第二次“美學大討論”,我沒有直接參與,但長期關注、廣泛閱讀。

我關于美學的學習,始于1964年9月到復旦中文系讀書之后,最初直接閱讀而受影響最大的,是1964年蔣孔陽先生贈我的《西方文論選》(上下冊)。爾后在1965年,認真閱讀了六本《美學問題討論集》。上世紀80年代初,除了發表過很少幾篇文藝評論外,我也沒有直接去做文藝美學研究。

我努力做的是文化美學,也可說是一種“作為文化哲學的美學”。去年年初,由我的多位弟子發起、組織、編輯與出版了八卷本《中國文化美學文集》(423萬字),耗費了大家四年多的時間和精力。又在退休后十多年間,完成了三個國家社科項目,從2021年7月,到2024年8月,在中華書局、上海古籍出版社等,出版了學術著作一共8種,大凡都屬于文化美學的學術范疇或與此相關。

在這些文化美學的研究中,也有許多文藝方面的哲學、文化哲學問題。美學的范圍很廣。比如自然美、道德人格美和科學技術美等,就不是文藝美學的問題。似乎有這樣的看法,比如,用文藝審美的眼光看自然,自然就變美了。其實并非如此。對自然美的審美,是跟人的生活經歷、文化及其文學藝術與美學修養等攸關的。用孔陽先生的話說,叫作“多層累的突創”,也是澤厚先生所說的生命、生活的無數的“積淀”。關鍵是顯在或隱在、自覺或不自覺的,關于意象、情感與自由意識的哲學意識的覺醒和體悟。大致說起來,思性的詩性化,是審美;詩性的思性化,是美學。

荀子問曰:“君子見大水必觀焉,何也?”孔子曰:“夫水者,君子比德焉。”作為自然美的審美,是人格自由的象征。這不是什么文藝問題,而是與道德人格相系的文化問題。世界很大,光從文藝來看審美,是非常不夠的。當然,我自己撰寫文化美學著論的時候,也常常留意其中的文學和藝術,它們關乎哲理兼詩性。

關于文化美學,上世紀八九十年代就有“尋根文學”。“尋根”其實屬于文化美學范疇。而文化美學研究剛開始時,也有人提出不同意見。這里涉及的文化,實在是太廣泛而深邃了。它包羅萬象。所謂文化美學,在于開拓美學研究的廣闊的文化視野。其關注點落到什么地方,是更為重要的。用文化哲學、文化美學的眼光去觀照和研究文學藝術,可以從文化美學的角度進入。

我以為所謂文化,可以從七個方面加以理解。第一,是有物質屬性的;第二,是有精神屬性的;第三,在物質和精神之間,形成一個結構性的關系,便是文化結構問題;第四,文化的發展便是文脈,兼有時間性與空間性;第五,是有意義和價值的;第六,是有語言文字的,它是哲學或文化哲學的人文“家園”;第七,更重要的是人,人是文化的唯一主體。

人類的社會實踐,即把握世界的基本方式,只有四種。其一是求善的,求其實用;其二是求神的,宗教的或圖騰、神話與巫術的;其三是求真的,即科學認知;其四是求美即審美的。這四種人類社會實踐的基本形態,以及它們相互之間以人為主體的生命聯系,都是有哲學或文化哲學的,應該都是美學研究的對象。

所謂“文科危機”,是另一個問題。對此,我尤其沒有什么思考。有人提出,文科沒有什么用了,不過培養些應用型而作為工具的人,也似乎不需要什么思想、學說和創新。我想,大學文科這一類學科本身,應該說并沒有什么“危機”,主要是由于當下經濟形勢與國際形勢等的影響,文科培養的人才有了剩余,造成了供求關系不平衡。這不是說,文科的指導思想和教育思想根本不對頭,產生了非常大的問題,從而面臨“危機”。

當然,大學文科中有不少學科的知識譜系和結構中,存在許多相當落后、甚而缺失、不適應中國現代化建設需要的東西。其實,理、工、醫、農等學科中,也有許多是必須進行變革、改造和創新的。尤其是,今天與未來人工智能的飛速發展,文科確實已面臨巨大挑戰,然而理科、工科、醫科和農科等,大約也有這樣的問題,這個我不懂,抱歉會有說錯的地方。

但我想,作為人類“第二個‘我’”的人工智能,正在、必將改變這個“多事的世界”和人類未來的命運。人類所創造的這一人工智能,應該是人類的“同志”而不是其它。人工智能與人類文化之間的“間性”問題,也是值得我們的哲學與美學加以關注與研究的。

俯瞰與沉淀:市民從何省察城市環境與自身

澎湃新聞:在建筑美學、宗教美學等方面,您也有很多獨創性的學術貢獻。在您看來,人們如何能夠通過身邊的城市公共空間,進入更深邃的美學體驗和省察,而不是只流于自拍和打卡等?

王振復:我的《建筑美學》(1987)和《中華古代文化中的建筑美》(1989)兩書,確是同類著作中出版最早的。說到城市公共空間的美學,我以為,首先,建筑美學是城市環境的空間美學的一部分,建筑是包括在環境之中的。環境是一個地形、地理、山脈、水系、道路、天空、氣溫、陽光、風向和濕度等自然要素,尤其是作為主體的人類在其中的生命、生活與生產活動等一切時空因素的集成。建筑作為存在、發展于一定環境的文明或趨向于文明的一種文化方式,它是人的“第二形象”。一個人來到一個陌生的城市,感到最強烈的觸目的,便是城市建筑群。除了建筑的實用性,城市建筑的時空意象,也是城市的哲學美學、科學技術、文明程度、民族時代甚至地域風俗等的物化形式和精神性象征。

以前,中國古代城市的公共空間,在建筑理念上,不是西方那樣的廣場。北京天安門廣場,曾是一個擴大了的庭院,中軸線從南至北筆直的7.8公里,是一種對稱性均衡的平面布局。紫禁城里不種一棵樹,它渲染皇權的神圣與威嚴。上海的人民廣場,由過去的跑馬廳改造而來,這個空間帶有公共性質,是接受了西方城市建筑文化影響的現代市民游觀文化的所在,跟古羅馬的城市廣場不大一樣。羅馬廣場像一個湖泊,通向它的各條街道就像一條條溪流。廣場里有演說,有演奏,有鴿群,還有其他許多公共活動。這種公共空間,是文化交流的空間。也可以說,這是一個城市的客廳。

這里關系到城市公共空間建筑群的問題,是在于合情合理地處理實用和審美的關系。審美原本有礙于實用,實用又是有礙于審美的。而城市居民都希望,自己所居住與面對的城市空間,是既要實用又要審美的。高明設計師的設計,有可能做到二者兼得。我在“東方大講壇”(2006)所做的題為《城市“設計”的文化理念》的演講中說過,“可以這樣說,人們總是渴望緩解實用與審美的原本對立與內在緊張,綻放實用兼審美的燦爛之華。實用由于審美提高了精神意義,審美因為實用有了日常品格;實用由于審美而獲得了優雅高貴的貴族氣質,而審美因為實用步入了百姓的平凡世界”。

對于城市的公共空間的“閱讀”來說,也是一樣的。人們現在都看手機,技術使我們生活更方便。但如果大家都心不在焉,或是進入忙于打卡的狀態,我一方面非常能理解,這是去追求實用理性意義上的、功利方面的目的,往往是生活所迫——要養家糊口沒什么不對,不過另一方面,精神的修養即高瞻和沉淀,對一個完全的人格而言,是非常重要的。

關于佛教美學,我曾出版過《漢魏兩晉南北朝佛教美學史》一書,還發表過一系列佛教美學論文。這個問題今天就不談了。

澎湃新聞:那么,我們可以通過哪些途徑,運用哪些方法,或進行怎樣的自我訓練,去提升自己的審美能力?

王振復:我只是一個普通的讀書人,我的生活經驗和體會,未必適合于你。我只是認為,審美便是思性的詩性化。反過來,詩性的思性化,就關系到美學了。美學跟審美有聯系而不一樣。審美是感性的,是直覺的,也是當下的。比如,一個人第一次看到墻上掛著徐悲鴻的一幅《奔馬》,一下子感到真是太美了,但第二次再去看,感受未必相同。這種感性經過思考而沉淀下來,就是理性、思想,可能與美學相聯系了。如果沒有思想,生命的體驗就不能深入。

審美的能力或自覺,和一個人的人生經歷、包括藝術素養等在內的一切人生素養,以及知識的融會貫通等有關。如果審美全部是感性的,那就可能是淺層次甚至只是感覺的。小孩子剛生下來是不會審美的,因為還沒有獲得經驗。一個兒童具備的審美能力,往往不會很高。但是因為富于童心,基本沒有受到塵世的“污染”,面對審美對象,有時候一個感受、一句很稚氣的話,倒是道出了審美的真諦。

假如要提高整個民族當下的審美、特別是年輕人的審美能力,需要提倡大家多讀書、多思考。總的來說,我覺得詩性十分重要。光靠所謂詩性還不夠,如果沒有融滲在感性當中的思性,這種審美一定是膚淺的。如果光看手機里的東西,可能也是不錯的吧,但如果不去閱讀那些千古名著,是會影響審美能力的提升的。比如《紅樓夢》,即便不是做紅樓夢研究的人,也應該努力去讀。它無疑是從古到今中國的第一部文學作品,無疑是很“哲學”很“美學”的。

人是“文化的動物”,也就是“思想的動物”。我們民族文化有許多優秀而杰出的傳統,可能有一樣還不夠,那就是哲學還不夠普及與深化。不少人可能會覺得,哲學沒什么意思,和自己沒啥關系。日常生活便是衣食住行罷了,跟哲學有什么關系?其實不是的。哲學是俯瞰、沉潛在我們人生一切方面的,盡管你可能感覺不到,但它也潛移默化地影響到你的精神品格。

不僅是我們做美學的要學哲學,不做美學的也應該學哲學。我看過西方有些小學的考題,有好多的哲學問題。他們那么小就開始培養哲學頭腦,因為只有哲學才能讓人思想深刻。當然也有很多糟糕的哲學,不能說一切哲學都是真理性的。可是真理就是在一定的哲學當中展現和打開的。

以出世之心做入世之事

澎湃新聞:2025年,您有哪些閱讀和研究計劃?

王振復:我好像一輩子都在讀書,但讀的書還是太少。西方的許多文學名著,我大多數都讀過。比如,托爾斯泰的《復活》與《安娜·卡列尼娜》等早就讀過,可是《戰爭與和平》沒讀,我就買來正在讀,一共三大卷,寫得非常恢弘,我才讀完第一卷。還有陀思妥耶夫斯基的《罪與罰》也沒有讀過,已經買來,還來不及讀。我肯定要補課。還有關于蘇東坡,只讀過《蘇氏易傳》和前后《赤壁賦》等與王水照先生贈閱的《蘇軾研究》,買來一部八卷本《蘇東坡全集》,下決心全部看完。

我有一位易學界的文友,是國內一位著名學者,我送了一套自己的文集(八卷)給他,他送了一套《周易象數學史》(三卷)給我。象數的歷史包括象數本身,我接觸過不少,我做《周易》研究首先從象數進入,是因為凡是做易學研究的,如果不去閱讀、研究象數,一定難以進入易學的堂奧。

我今年身體不太好,一邊治病、養生一邊努力做點力所能及的事吧。有兩個20萬字之內的書稿,一個叫《<周易>美學十講》,一個叫《中國建筑文化十講》,正在寫作中。假如順利、身體可以的話,爭取今年上半年做完,以后看看情況再說。我自己做點學術,真的不是追求名利,純粹出于自己的喜歡。

澎湃新聞:對當下從事美學研究的青年學者和晚輩讀書人,您有哪些期待?

王振復:從我個人狹隘的讀書經歷看,人生的時間有限,可能還有其他更重要的事情要做。假如追求更高的性價比,我建議不要東看西看,還是要看經典著作。從學者的角度看待讀書,我想,有三個東西要做好:一個叫讀,一個叫思,一個叫寫。讀是前提;思是關鍵;寫是落實。做中國美學研究,要努力“寫”成一個大寫的英文字母T。讀書涉獵要廣,中外古今的應該懂的都必須要懂。但如果把書都讀了,不去思考也不去寫,可能就是泛泛地走馬觀花,因此需要在某一點或者幾個相關的點上努力深入。這樣就成為一橫一豎。

我的人生和學術宗旨:人生在出世與入世之間。以出世之心做入世之事,應該是最好的人生境界和學術境界。這不是人格與學術的分裂,而是努力趨向完善。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司