- +1

供應鏈、全媒體、無形經濟等議題入選上海社聯2024年度論文

數字化時代,學術研究需要堅持什么?又要改變什么?

中國如何創新發展文科教育,推進新文科建設?

在1月21日舉辦的上海社聯2024年度論文發布會上,與會專家和學者的深入交流和討論,讓上述問題的答案變得越來越清晰。

“2024年度論文”評選活動由上海社聯、《高等學校文科學術文摘》、復旦大學國家智能評價與治理實驗基地三家單位共同組織開展,對2024年度(2024年1月1日至2024年12月31日)上海社科學者發表于國內中文學術期刊的原創性學術成果進行了全面梳理和推介,經過多輪遴選,最終產生10篇具有高度學術價值和社會影響力的論文。

上海市社會科學界聯合會主席王戰(左五)、復旦大學哲學社會科學一級教授陳思和(右四)為年度論文作者(右一為張樹平、右二為楊顯濱、右三為張雄、右五為陳恒、右七為王振復、右八為陳瑋、右九為紀鶯鶯)頒發證書。上海市社聯黨組書記、專職副主席王為松(左一)主持頒獎。

既關注學術機理,又不回避熱點難點問題

“年度論文”評選活動,是上海社聯的一項學術品牌活動,自2013年創辦以來,已成功舉辦十二屆。活動通過對上一年度上海學者發表于國內學術期刊、引起學界高度關注的重要原創性研究成果作出推介,引領學科建設和學術創新。與大多數評獎活動不同的是,年度論文評選無需作者自行申報,而是依托各學科權威專家、學術期刊主編、資深學術編輯等專業力量,開展多輪遴選評審,最終產生10篇年度論文。

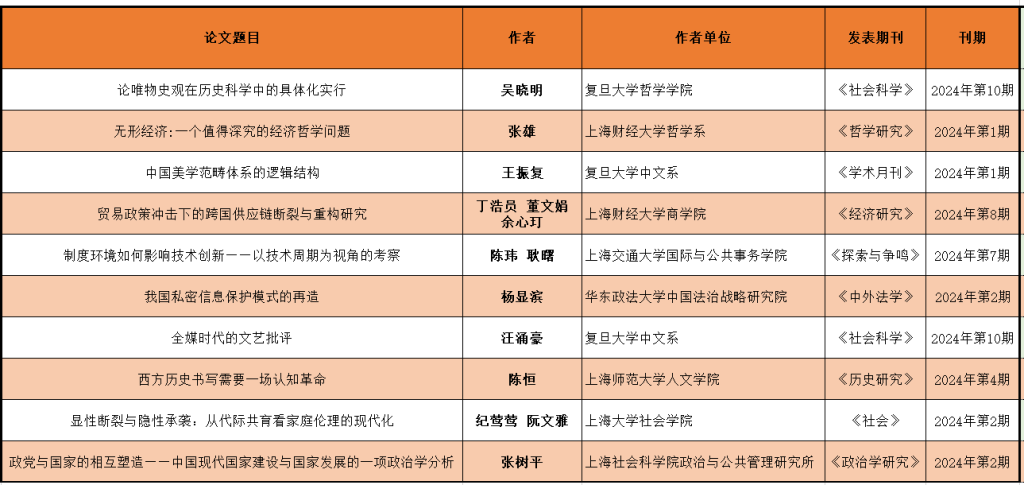

觀察和研讀最新評選出的10篇年度論文(見下表),我們可以對近一年來上海社科學者的研究方向有一個概括性認知。其中,既有“全球供應鏈重構、科技創新機制、全媒體時代、無形經濟、信息保護、代際共育”等當下時代關心和關注的熱點難點問題,也有“歷史書寫、政黨與國家、唯物史觀、中國美學”等關系中國學術研究的機理問題。

上海市社會科學界聯合會“2024年度論文”入選論文

年度論文評選到底會遵循哪些原則?上海市社聯黨組書記、專職副主席王為松在發言中講到,年度論文推選是上海社聯打造的品牌項目,堅持把質量作為唯一的標準,避免“以刊選文”。在推選過程中,在以論文質量為第一標準的情況下,適當兼顧老中青,尤其希望能助力青年學者的成長,今年推選的10篇年度論文,其中有四篇論文出自“80后”青年學者,上海社聯希望通過這種學術評價機制的不斷創新,為上海更多青年學者提供一個成長和展示的舞臺。

上海交通大學國際與公共事務學院副教授陳瑋(年度論文獲得者)是一位“85”后學者,她表示:“從中國的發展,以及學科的發展而言,對青年學者來講是非常好的機遇,一方面,我們是站在前人的肩膀上在做研究。另一方面,近兩年學術界也在把資源向青年學者傾斜,不管是學術相關基金,還是各類期刊,都給青年學者提供很多機會。”

學術評價最要看重的是什么?本屆年度論文終評評委之一,復旦大學哲學社會科學一級教授陳思和認為,要構建中國自主知識體系,創新學術評價機制非常重要。評價一篇論文,不是在討論這篇論文本身的結構,也不是評價文章是中文寫的還是外文寫的,更不是看論文被引用了多少次。我們構建所謂自主知識體系最核心的是研究的對象是不是中國原創的,重點是要關注中國各個領域,在現實發展當中遇到的最迫切需要解決的問題。

上海社會科學院政治與公共管理研究所研究員張樹平(年度論文獲得者)在發言中也重點講到,當下學者應該如何做研究。他認為,學者要有使命感和歸屬感,使命指的是學術研究應當研究真問題、回應真問題,要有感而發,可寫可不寫的就不要寫,我們要寫一些不得不寫的問題,必須回答的問題。歸屬感指的是學術作品獲得的評價,發揮的作用是客觀的、沉淀的、不以人的意志或者不以人的好惡為轉移的,學術作品應當有其使命,但是學術作品也必然有其歸宿。

上海大學社會學院教授紀鶯鶯(年度論文獲得者)的入選論文主要討論備受關注的代際共育問題,論文撰寫花費了三年時間,期間自己也晉升為二胎媽媽,自己的家庭本身就成了研究對象。在此過程中,她不斷反思:“社會學在今天的社會條件下如何面向公眾,通過研究為社會問題提供切實的解題思路,而不僅僅是寫論文,純學者圈討論。正是基于現實問題的研究,讓我越來越明確學者的責任感和信念感,社會學要更多地面向人、理解人,回應這個時代所提出的那些公共問題。”

本屆年度論文終評評委之一,《學術月刊》編審金福林認為,學術評價機制就是要與時俱進,不斷進行完善,最后使評價機制越來越科學。對于年度論文評選來講,最重要的是做到不遺漏本市學者代表性重要學術論文成果,注重學術成果的含金量。我們要關注上海社科界如何回答國家發展面臨的重大現實問題,也要關注哲學社會科學基礎性問題研究成果,評選出來的論文和學術成果,完全是服務國家戰略、服務于中國哲學社會科學自主知識體系的構建。

本屆年度論文終評評委之一,《社會科學》雜志社社長、總編輯姜佑福則表示,我們對上海社聯年度論文評選,還可以有更多期待。比如,對于入選論文相關的重大議題,或許可以組織一些拓展性的學術討論會,形成學術討論熱潮,發揮學術共同體的智慧,碰撞出更多思想的火花。使年度論文評選活動源于學術研究,反過來又滋養了學術研究。使這個論文評選活動成為上海一年一度的學術思想盛宴。

AI時代,如何做好交叉學科研究?

目前,交叉研究和跨學科的研究越來越多,并明顯地表現在文科領域。當前,如何做好跨學科研究,是學術界特別關注的議題。

無論走向何方,首先要搞清楚學術研究中最基礎的問題。上海財經大學哲學系教授張雄(年度論文獲得者)認為,無形經濟里面最重要的就是我們今天面對的數字經濟,而數字經濟深入下去就要面對AI機器人的問題,對搞哲學的人來說,首先要回答這種現象是不是一個新形勢下的人類的經濟意識能動性的問題。AI未來很可能導致產生“無中生有”的功能,很可能會導致機器人對人類帶來很大危害,這個問題我們首先要從學理上解釋清楚。這方面的研究,上海學術界應該走在前面。

華東政法大學中國法治戰略研究院教授楊顯濱(年度論文獲得者)是做交叉學科研究的。他以民商法研究為例說到:“很多現實問題絕對不是《民法典》一部法能夠解決的,我們要走出民商法,還要走入其他領域,比如政治學、管理學、邊緣算法、數學、計算機、大數據技術等等,只有把這個問題研究清楚了,我們交叉學科才有真正的未來。”

上海市社會科學界聯合會主席王戰也同樣關注跨學科研究。他表示,現在很多創新都和跨界有關系,兩個學科的碰撞磨合當中會產生新的觀點,新的學術創新。當然,除了關注跨學科研究之外,他還特別強調,要處理好理論和實踐的關系。理論的問題很多要從實踐當中發現,不是憑空產生的,不是所有書本上的理論都能解釋中國的現實問題。

如何推進中國新文科建設?

近年來,“新文科”成為中國高等教育改革實踐中一個關鍵詞。社科界該如何推進中國新文科建設,完成好“構建中國自主知識體系”這道時代必答題?

王戰認為,我們對西方科學,特別是文科的科學不要太迷信。我們要看到,西方經濟學很多時候沒辦法解釋中國經濟發展。甚至連西方經濟學家也沒辦法解釋西方的現代經濟。今天,到了數字時代,生產要素不一樣了,在這方面我們大有可為,關鍵是我們要有文化自信,不能一談論文就條件反射地去拿西方的政治學、西方的經濟學來解釋,解釋不通的。我們要用中國自己的東西來解釋,必須建立我們自己的理論,這是一個重大和艱難的工作。

復旦大學中文系教授王振復(年度論文獲得者)則認為,學者要堅持“學無中西”的同時,還要堅持本土化的學術原則。我們既要做到“學無中西”擴大視野,又要堅守“學有中西”的本土化研究立場。在學理上努力將兩者有機地結合起來,追求實證和理念的統一。他說:“讀書、思考與寫作是我的生活主題,我想說的是,讀是前提、思是關鍵、寫是落實,三者缺一不可。”

上海師范大學人文學院教授陳恒(年度論文獲獎者)認為,學者要放眼世界,胸懷祖國,一定要有這樣的理想。對文科來講,在中國不存在要消亡,而是怎樣更優化,把技術做得更好,更前沿。“現在我們跟歐美最大的差距在哪?我認為不是研究方法的差距,也不是對世界認知的差距,而在于基本數據庫的差距。這種差距如果放任發展,以后我們的發展會遇到很多問題。”陳恒表示,社科界要思考,如何把中國的本土資源,無論是歷史還是現實,還是當下的社會實踐,轉化為世界性的資源,目前這種轉化能力還不夠。這就要求理論界、社科界要加大這方面的投入,這是學界要關注的,也是上海社科界未來要推進的工作。

在交流討論的最后,王為松總結到:推進新文科建設,我理解重在調整結構,調整結構的目的是做強品牌,怎么做強?要加大合作、跨界創新。跨界才能把品牌做起來,把自己的優勢做起來。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司