- +1

田安談選本文化與唐宋文學研究

文學選本可謂中國文學研究的基石,但學術界主流往往注重文集的文獻價值,而忽略了選本對文學史與文學觀念的建構作用。執教于普林斯頓大學東亞系、現任美國唐學會(T’ang Studies Society)主席的田安(Anna Shields)教授,在此次采訪中從“選本”這一文化現象出發,討論了她對“文集形塑文學觀”的理解,認為選本的編纂反映了當時文學知識的組織型式。田安還進一步探討了唐宋轉型敘事視野下的文學研究,涉及領域包括中唐文人的友情書寫、五代《花間集》的文化史研究,以及北宋時期對唐代文學的繼承、取舍與文化再生產。

您的父親是NASA的航天工程師,您的母親是研究美國史的歷史學家,作為一個美國人,您是如何開始對中國文學感興趣呢?又是為何選擇唐宋文學作為您的研究領域呢?

田安:我直到上大學時才真正開始系統接觸中國文化,當時非常有幸能夠選修一門名為“中國思想史入門”的課程,這門課的老師何谷理(Robert Hegel)是華盛頓大學圣路易斯分校的教授,專長是明清小說。這門課極有啟發性,對那時的我來說,中國是一個完全不同的世界:儒學、道教、法家……當然,還有毛澤東思想,這也是1983年這門課程的最后一部分內容。

于是在下一學期,我選修了中文翻譯課程。那是我第一次閱讀杜甫和蘇軾——事實上,我在高中最后一年就興致盎然地讀過一些杜詩。那時候,有很多關于唐代文學的書剛剛出版,特別是宇文所安(Stephen Owen)的一些重要著作。不過,我的本科專業是法國文學,我的法語不錯,大一時還去了法國;但是我對中國文學似乎更有熱情,中國文學研究對上世紀八十年代的美國學生而言還很新鮮,不過因為當時沒有太多中國文學方面的專書,所以在我看來這是一個大有可為的領域。

而且,中文真的很迷人!所以大一暑假從法國回來以后,我就開始選修中文,畢業以后我獲得了中國臺灣方面的獎學金,在那里進修了一年,學習語言。

您2006年出版的第一本專著《締造選本:〈花間集〉的文化語境與詩學實踐》(Crafting A Collection: The Cultural Contexts and Poetic Practice of the Huajian Ji)是在您博士論文的基礎上寫就的,中譯本也已在2016年由江蘇人民出版社出版。當時為什么會選擇《花間集》作為研究對象?

《締造選本:〈花間集〉的文化語境與詩學實踐》

田安:最開始,我的碩士論文寫的是柳永,宇文所安是我在哈佛的指導老師。我那時就對柳永詞中的女性形象、男性和女性口吻這些問題非常感興趣,同時也對孕育“詞”這種體裁的文化環境感到好奇。所以我是在文化史的意義上對這一主題感到興趣,而我所做的研究也不僅僅是“純文學”意義上的討論。我想追問:“詞”是從哪里來的?是什么文化條件使得這種看似不太正統的文體得以生存?

關于詞起源于晚唐的說法,有很多論述模糊的地方,很多細節沒有理順,很多推論也不可靠。而編于十世紀的《花間集》看起來是一個很好也很具體的討論切入口:這部書長期以來被視為宋詞的先驅;而在我看來,《花間集》誕生于后蜀宮廷文化,它實際上是晚唐文人文化的延續,這從它以溫庭筠、韋莊詞為宗,模仿其詞風與詞體程式就可以看出來。

之前的學者已經對《花間集》的文人化傾向有過充分的研究,但我更愿意將它看作一種“文化資本”(cultural capital):“花間詞派”不僅展現了十世紀蜀地文士的文學審美品味,更與當時的宮廷文娛活動密不可分,是當時君臣文會宴飲、詞客附庸風雅的衍生物,并以此代表彼時的精英高雅文化——我曾在書中指出,歐陽炯的《花間集序》并不僅僅是在為一種文體辯護,而是把后蜀宮廷所風行的曲子詞創作看作一種代表優雅、唯美、精致的文化的社會實踐活動。此外,之前很少有學者從“選本”(anthology)的角度去討論這本詞集,我在書中致力于探討選本生成的文學與歷史語境,而且將《花間集》與《才調集》放在一起討論,這兩本書更像是那個時代浪漫文化(culture of romance)的體現。

您在普林斯頓大學為東亞系研究生開設了“選本文化”的課程,研討了文學知識的組織型式(organization of literary knowledge),例如唐人選唐詩、唐宋別集、總集、類書、筆記等等。您為何會對“選本”這一文化現象感興趣,能否對此進行一些理論化的闡述?

田安:我認為,“文集”文化(collection culture)長久以來在中國文學中占據著核心地位(這里的“文集”文化不僅僅指代一本本實體的書籍,同時也包括了文人們收集、裁汰、修改、編校文本這一系列的文化行為)。實際上,大多數中古文學研究都以各式各樣的文集為基礎,但學者們并沒有真正關注到文集形式在文本流傳與文學觀念中所起到的作用。而當我們把中國與歐洲文學史中的文集狀況加以比較,就會發現強烈的反差,相比西方文學,文集在中國文學史中顯得更為重要。

我們目前需要做的,是對中國文化的“文集”現象進行全面而理論化的分析與理解:這些文集如何形塑了人們的文學觀念?編纂文集的成因、意圖和受眾對象分別是什么?文集以何種標準和分類方式被編成?每部文集各自又隱含了什么主題?其功能或目的又是什么?它們在后世流傳中又發生了怎樣的變化?簡單地說,我想要傳達這樣一種的觀點:“文學是能夠通過觀念被組織架構起來。”這種“文集形塑文學觀”在歐洲文學中并不常見,但在中國文學中卻起到了關鍵作用。這種情況從六朝開始初露端倪,文人士大夫都熱衷于有組織地收集、選裁、編定各式各樣的別集與總集,而唐代更是典型的寫本時代兼選本時代(an age of manuscripts and anthologies),唐人選唐詩就是很好的例子;宋代以后,由于印刷術的普及,文集的物質媒介經歷了從寫本到刻本的根本性轉變,書籍的流傳主要不再依賴于人工傳抄,而是以有規模地印刷刻本來實現更高效、更廣泛的普及(當然,抄本在印刷術普及之后也并沒有消失,而成為與刻本共存的文本物質形態),這也促使了集部文學在后世的蔚為大觀。

我相信,中國“文集”文化的興盛,很大一部分原因在于古代中國有一套獨特的關于文集編纂的機構運作體制(bureaucratic apparatus),它鼓勵人們在官方或私人領域收集、組織、編寫、修訂、增補各類文獻,以確保文本的流傳,并促成了一種推崇“文集”的文化——這在世界文化中都是獨一無二的。從官方主導的大型文化工程(如武則天時期的《三教珠英》與宋初“四大書”——《太平御覽》《太平廣記》《文苑英華》《冊府元龜》——的修撰),到私人編纂后上呈朝廷的文集(如五代《花間集》與宋代《唐文粹》),再到私人編寫的行卷與小集,這種文集生產機制很有文化收益,并變相轉化為文化資本,是中國古代書籍文化的一個側面體現——而我們需要注意的是,這一文集編纂機制早在印刷時代到來之前就已盛行。

您在2015年出版了新作《知我者:中唐的友誼和文學文化》(One Who Knows Me: Friendship and Literary Culture in Mid-Tang China),而此書的中譯本已由南京大學中文系的卞東波教授完成翻譯,并有望在今年由中西書局出版。這本書最大的特色是將中唐文學家的詩歌唱和、來往信件、作品序言、祭文和墓志銘等等作品加以綜合性研究,以此進一步看待中古文人的社會交際網絡、身份認同等問題。您為什么會對這一主題感興趣?

《知我者:中唐的友誼和文學文化》

田安:我對中唐文人們的友誼感到好奇,首先是因為白居易和元稹。我之前針對元白已經做過一些研究,尤其是元稹的艷詩,那些充滿了浪漫色彩、性暗示和情欲的詩歌在唐代成為廣為流行、但被區別對待的文學主題。盡管元稹曾試圖將艷詩納入自己的文集中(見其《敘詩寄樂天書》),但在后世別集傳本中,這一題材最終被邊緣化,元氏艷詩似乎以單本或專集形式在晚唐和五代期間流傳,后來因為《才調集》收入了其中的五十七首才部分得以保存至今。

在此期間,我讀到了元白之間的很多唱和詩,并以此為契機開始研究元白友誼的前前后后。但是轉折點出現在我讀到白居易寫于元稹身后的《祭元微之文》,這篇文章徹底打動了我,記得當時我在辦公室讀到最后真的感動得流了淚——這篇文章的結尾是如此有沖擊力、如此感人,甚至有點過火的感覺。我當時就在問自己:這是怎樣的一種感情啊?但同時,這篇祭文雖然激情飽滿、真情流露,但也是高超的文本展示與表演(performance of the text):其修辭極其復雜,不僅包含詩歌,而且數次轉換人稱口吻,“嗚呼”的感嘆反復出現,甚至還有對答。唐代文人之間到底是一種怎樣的關系,才能催生出這樣情感豐沛又構思巧妙的文字?因此,我一開始的問題就是,特定的人際關系如何產生了特定的文學創作?而這類創作如何在更寬泛的意義上影響了唐代文化?

首先,文學創作當然源自真實的歷史人物關系;但同時我也心存懷疑與好奇,覺得唐人之間的友誼不止于表面的文字含義,即使我為詩文里所體現的元白的深情厚誼所感動,但顯然在那些書寫友情的文本之下,還潛藏了層次豐富的深意——因為這些文本具有公共表演性本質。具體來說,書寫友情對中唐文人來說有多重價值(我在書中以白居易和元稹、韓愈和孟郊、柳宗元和劉禹錫為例):它是意蘊豐富的文學主題,也是頗有收益的社會交往活動;它能夠幫助文人確立共同的文化身份,并在紀念友人的基礎上理解作者自己。正因為這篇祭文,才讓我最終決定著手研究這個看似簡單、實則復雜的問題。

一開始,我設想這是一本關于白居易和元稹的書,但之后我又讀到了韓愈的文章。我一直很怕讀韓愈,他是思想史上的巨人,無論詩文都非常難讀;但我意識到,如果我想繼續中唐文人友誼的課題,韓愈和他的朋友圈是無法繞開的。盡管我們從文學派別與團體(例如韓柳、元白)的角度處理中唐文學,但他們事實上共處于同一歷史空間,有時甚至就在同一朝堂中共事,因此,他們從根本意義上共享著很多完全相同的政治、文化經歷。然而他們卻對彼此的友情和喜好采取了不完全相同的表達方式,并在公共空間通過其獨有的文辭與風格來標榜、紀念他們私人之間的友誼。所以我意識到,我必須擴大自己的討論范圍。如果我只做元白的話,這本書很快就能完成;但我還是堅持將韓愈納入研究,這使得我的工作量大大增加,而最后證明這么做是值得的。同時,我也很高興自己的研究能夠被翻譯成中文,與廣大的中文讀者見面,在此一并向譯者卞東波教授與中西書局表示感謝!

您的研究向來注重文學史的政治語境、社會語境和歷史語境,同時又強調文本細讀的重要性,兼具文學內部與外部研究。這與文學經典作品崇尚文本主義的傳統讀法不同,也與近幾十年來歐美文學批評界標榜的“作者已死”的文本開放性取向保持著一定距離。您能簡要地介紹在北美漢學界近年來的文學史研究思潮么?

田安:研究文學史最大的挑戰,就是避免過度目的論式地看待文學史,不要預先設定一個文學史的發展進程。同時,我們對文學史的傳統看法要始終抱有一種懷疑的態度,因為無論我們對文本閱讀得多么細致,當代人還是無法完全通過文本對背后所發生的一切人物關系與歷史事件做到百分百的了解。所以我試圖尋求一種中間路線:一方面,我對文本中的情感、知覺、表達抱有懷疑的態度,正如我之前提到的,文本生產有其多元、立體的闡釋可能性;另一方面,我確實認為文本背后存在活生生的創作者,并試圖去理解他們。簡單來說,我既對文本抱有開放性、多元性和懷疑主義的態度,又在一定程度上肯定作者意圖的存在。

對一名研究中國文學的西方學者來說,我一邊要從語文學(philological)的角度去探究具體的文本細節,并且希望能讓文本自身顯現出一些問題;一邊也要有理論框架的意識——這兩者在我的學術研究中就像一個循環往復的閉環。也就是說,我們的研究問題來源于文本本身,而不是把問題硬套在文本之上;但同時又要時刻帶有理論意識,這讓我們能夠反思:為什么我們要提出這些問題?可否將這些文本特征、文學現象進一步理論化?

具體而言,我對唐宋變革論這一理論框架的處理原則是,從九世紀到十二世紀的文學變遷,是由整個寫作方式的動因轉變造成的:如果我們不去理解這些寫作的動機、回報等因素的變遷——諸如社會史、文化史面相的科舉、政治制度、社會階層、文本媒介(如印刷術)的變化與革新——我們就無法理解文學變遷本身。但是最終,我們還是要回到文本本身:文本自身想要傳達給我們的信息是什么?因為無論我們有多少理論框架,文本永遠要比理論來得復雜。

您剛剛已經提到了唐宋變革論,實際上,我們知道您的研究始于五代時期的《花間集》,之后又追溯回中唐文人,而您目前正在進行的課題集中于北宋時期的文學現象,剛好覆蓋唐宋轉型的主要歷史時段。作為一位文學研究者,可否請您談談對唐宋變革論的理解?

田安:我這幾年和韓明士(Robert Hymes)合作,在北美組織了幾次“唐宋轉型”工作坊,它的緣起是2014年,我參加了在哈佛大學舉辦的第一屆“中古中國研究”學術會議(The Middle Period Chinese Studies Conference),之后便萌生了組織專題工作坊的念頭。我們的計劃是每次邀請歷史、經濟、文學、藝術、宗教等不同領域的十幾位學者,讓他們通過唐宋時段的具體研究給出自己的判斷,同時彼此進行更為深入的討論。我覺得這是相比于大型會議更行之有效的學術交流方式,但我希望在不久的將來能夠在普林斯頓大學組織一場以“唐宋轉型”為主題的大型學術會議。

這個工作坊也與我目前的學術工作緊密相關。我近年來一直在思考的問題是,自八世紀中葉安史之亂以后,至十一世紀后半期、也就是北宋晚期為止,文學寫作在社會中的地位變化——這當然也屬于唐宋變革的宏大敘事之一。我正在寫作的新書就是關于這段文學史的,主要內容就是唐代文學傳統在宋代的接受與重構:唐代文化是如何從一個中心地位,逐漸在北宋末演變成了宋代諸多文化范疇中的一種——這一歷史進程見證了文學與道學的分道揚鑣,以及其他諸如書畫創作、古器收藏、藝術鑒賞等不同文化活動的興起與分流——我認為,這就是文學在宋代文化中所發生的根本性地位變化。

就文學現象而言,宋代到中后期,公共空間寫作、官方公文寫作的自由度逐漸縮小,文網漸嚴,整個精英社會的氛圍趨向于消極負面。于是乎,另一種文體、另一些文學活動反而得到了更大的發展空間。古文運動、朱熹所提倡的道學等一系列思潮,使得士大夫的公文書寫與義理文章被嚴格限制在一個正統框架內進行,日趨程式化——但是這也產生了反作用,文人們的情感與審美追求必須在其他地方得到釋放:繪畫、詩詞、詩話、游記……以及其他各種各樣的文化活動,我將之概括為“無可無不可”的領域(“what-doesn’t-matter” realm),它們并不是與正統嚴肅文章相對立的“邪門歪道”(heterodox),但同時這類文學創作沒有被正統思想所鉗制,在文字層面也更加隨性、零散、即興、印象式而富有美感。如果在諸如道學這樣的嚴肅問題上,條條框框比較多的話,他們就在非嚴肅領域盡情展現自我。

能否請您具體談談下一本新書的主題和大致思路?

田安:我的新書正在寫作過程中,具體的書名還沒有想好,但主題將會是“在北宋書寫大唐”。這本書的一大主要觀點是走出傳統的文學接受史的迷思,我更愿意從文化生產的角度來看待十一世紀的宋代人如何繼承唐代文學遺產這一問題:也就是說,北宋人如何根據他們的文學觀念“制造”大唐文學?就目前的唐代文學接受史研究,我先提出幾點我所看到的局限性:第一個問題是其關注點過于純文學。其次,目前的接受史研究通常只局限于個別的作者,尤其是那些標桿性的文學家,而這種研究方式強化了傳統的傳記角度,它把文學簡化為對作者生平的記錄。第三,接受史的視野經常排除了唐代文學流通的社會和政治背景。

所以我的立場是,唐宋轉型過程中的文化變革不僅重塑了唐代文本,也重塑了宋代讀者。與其將我們自己限制于唐代文學“接受史”研究,我們不妨考慮寫一部“生產史”。因為寫本物質媒介的不穩定性(如傳抄方式的有限性與保存條件的困難,以及衍文、脫文、倒文、異文、形訛等常見的文本現象),再加上唐末不安定的政治時局,唐代文化在十世紀不僅走向沒落,而且一片散亂,因此文化重建意義上的文本生產是至關重要的。五代和北宋的學者不僅將自己視為唐代文化的繼承者,更是前朝文獻的拯救者,他們希望可以從本質上構建出一個可以被后世理解的唐代文化。

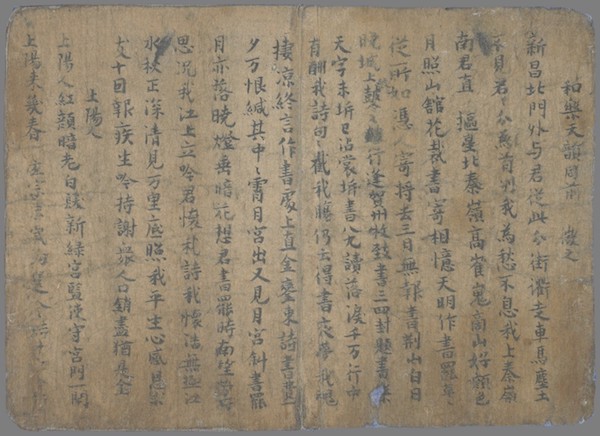

元刻本《朱文公校昌黎先生集》,天祿琳瑯藏書

傳統的學術理解認為,宋人對唐代文化更多是一種崇拜,最典型的例證就是宋人“千家注杜、五百家注韓”的盛況。但我對此持部分懷疑批評的態度。在我看來,宋代學者對唐代文學做出了極具宋代思想性與批判色彩的整理、探尋和理解。北宋初年編訂的唐人文集、選集有著包羅萬象的文學口味,學者們兼容并包、無所不收,不作太多的限制和篩選,他們的腦海中并沒有對“唐代文化”明晰的定義與勾勒,最明顯的例子就是“宋四大書”對唐代文化的搜集、收錄與總結,而類書更是寫本時代典型的文本組織形式,“四大書”在宋代宮廷的編纂,標志著印刷時代來臨前夕抄本文學集大成的最后典范。在這一時代背景下,我將關注點集中在了《唐文粹》,因為它在當時是一部選文標準異乎尋常、但也非常有野心、非常有進取心的選集,它所呈現的圖景是唐代文人在他們的文學作品中充滿了對“古圣之道”的尊崇,這與《文苑英華》以律詩和駢文為主的唐代文學旨趣大相徑庭。盡管《文粹》仿佛在當時橫空出世,但卻非常有影響力而廣受歡迎,其目標受眾更是面向著“學生市場”,也就是說它是編給當時準備入仕的應舉考生們閱讀的,因此它在某個意義上也預示了古文運動在北宋的全面展開。我們知道,《文粹》于1039年前后付梓,這個時間點正好在1040年代范仲淹、歐陽修等人發起慶歷新政之前——事實上,我們從石介信中得知,他手上就有一部《文粹》,可見它在當時士大夫群體中的非常受歡迎。

正如我對《唐文粹》的研究一樣,這本新書主要就想探討,宋代的學者通過不同手段來重新定義、組織、重塑唐代文學遺產的種種嘗試。這其中就包含了歷史書寫、文集編定、版本流傳、文學評注、以筆記為載體的軼事記錄等多個環節。學者們普遍都認識到宋代的各種文本實踐,即題跋、選本、仿寫、文集編輯與校定在一定程度上造就了不同版本的唐代作者。但我想要指出,宋人在力圖還原唐代文化遺產的同時,也在文本取舍與組織層面折射出宋人獨有的理念。此外,宋代文人對唐代文本竭澤而漁式的收集、編輯、仿寫,以及他們對唐代作者傳記的寫作是前代所沒有的文學現象,它代表了一個分水嶺,部分構成了中國文學傳統中一種嶄新的、我稱之為“目錄學意識”和“傳記意識”的興起。

就章節安排而言,我將從最密集、最核心、由國家牽頭的文本生產開始講起,亦即官修史書的編撰。我重點關注宋祁在《新唐書》中如何重新定義“文”的概念,并想藉此證明,北宋的文學標準與文學觀念正在轉變風向,“文”的核心由唐代“文學之文”(“literary” culture)轉變為頗具十一世紀時代特征的“淑世之文”(“civil” culture)。但我新書之后的每一章都是對正統官方文學書寫的偏離與反撥,而試圖以多元的視角來重新看待北宋人眼中的唐代文學。我不可能面面俱到,所以詩話、唐人別集、版本流傳都不是我的主要考察對象;我最終選擇了那些由北宋人創作、在當時最有影響力的關于唐代文學的著作,它們標志著唐代文學在宋代的再造典范。宋敏求的《李太白集》就是個極好的例子:這個版本在很多重要方面將李白的集子“定”了型,它不僅僅是對李白的一種“馴化”(domestication),更是宋敏求根據自己想要穩固的那種理想唐代詩人的標準對李白所作的一次“同化”(homogenization),而這種標準并不來自于李白本人。又比如,我計劃中的最后一章將研究《唐詩紀事》——當然后來還誕生了像《宋詩紀事》這樣的效仿之作——這種“紀事體”非常重要,它能夠幫我們極為全面、有效地分析宋人的唐代文學觀。當然,《唐詩紀事》是在宋廷南渡之后成書的,但我相信計有功在北宋就已經寫定了其中的大部分內容,所以《唐詩紀事》確實集合了北宋人關于唐代文學的認識。

概而言之,這本書的一大主題就是,這些組織唐代文學知識的不同形式與方法之間有何種關聯與對話?它們如何編織出當時的文學意義之網?最終如何推動了唐代文學的“宋型化”?

與很多關于中國人類學、社會學乃至經濟史的研究不同,中國文學研究一直就是本土學者的強項,尤其在唐宋領域,國內優秀的文學研究更是不勝枚舉。那么,西方漢學家研究中國中古文學的優勢何在?近年來的學術研究趨勢又是什么?

田安:我覺得北美漢學界在唐宋文學領域的一大趨勢是,我們越來越關注之前沒有接觸過的陌生文本,甚至開始遠離一些文學正典,相反我們會開始閱讀像墓志銘、類書、筆記這樣之前被忽視的文本,它們幫助我們在文學領域提出全新的課題。另一個重要趨勢是人文研究的“物質轉向”(material turn),不論中國與西方學術界都是如此,而“物質文化”這一視角的確更新了我們對中國文學的認識,并且鼓勵我們進行跨學科交流。如今,寫本文化與印刷文化研究、考古學、藝術史等領域的新發現都啟發著我們,我本人也很樂意將這些激動人心的研究成果納入自己的考察范疇,并以文學研究者的身份就物質文化給出自己的見解。

海外漢學家的優勢可能在于,我們是中國文化的“局外人”,沒有所謂“傳統的包袱”。對我而言,我會嘗試用闡釋學、接受史這樣的理論工具,來重新評估中國文學遺產在當下的傳承與接受。同時我也很喜歡進行比較研究,所以我喜歡閱讀關于中世紀文學、西方文學接受史、圣經闡釋學等方面的著作……在非漢語文學領域存在著太多出色的學術研究可供借鑒。對我們研究中國文學的外國學者來說,這種比較視角也是一種優勢。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司