- +1

游戲論|《電子游戲中的孩子》:兒童角色的顛覆潛能與童年的消逝

隨著游戲研究這一學科的逐漸成熟,電子游戲這個一度被人不屑地稱為“小孩子的把戲”的媒介也已不再幼稚。這種新近的成熟讓我們能夠更加深入地審視這一媒介本身在對“童年”和“兒童性”概念進行定義時所扮演的角色。艾瑪·蕾伊(Emma Reay)在她的新書《電子游戲中的孩子:從乖巧到英勇,乃至駭人》(Children in video games: From the meek, to the mighty, to the monstrous)當中就對此進行了探討。蕾伊是英國南安普頓大學的高級講師,這本書匯聚了她多年的研究心血。書中不僅重點研究了游戲當中的兒童角色在反映我們一般如何理論化兒童方面的潛力,而且還對游戲這一媒介的幻想性質,游戲機制以及它給我們帶來的活動的可能性進行了評論。除此之外還涉及了在游戲過程當中對于性別、英雄主義和情感的潛在假設。對于作者來說,分析兒童角色就和“為玩而玩”一樣,都承載著一種顛覆的潛能(通常來說,這都和童年息息相關)。

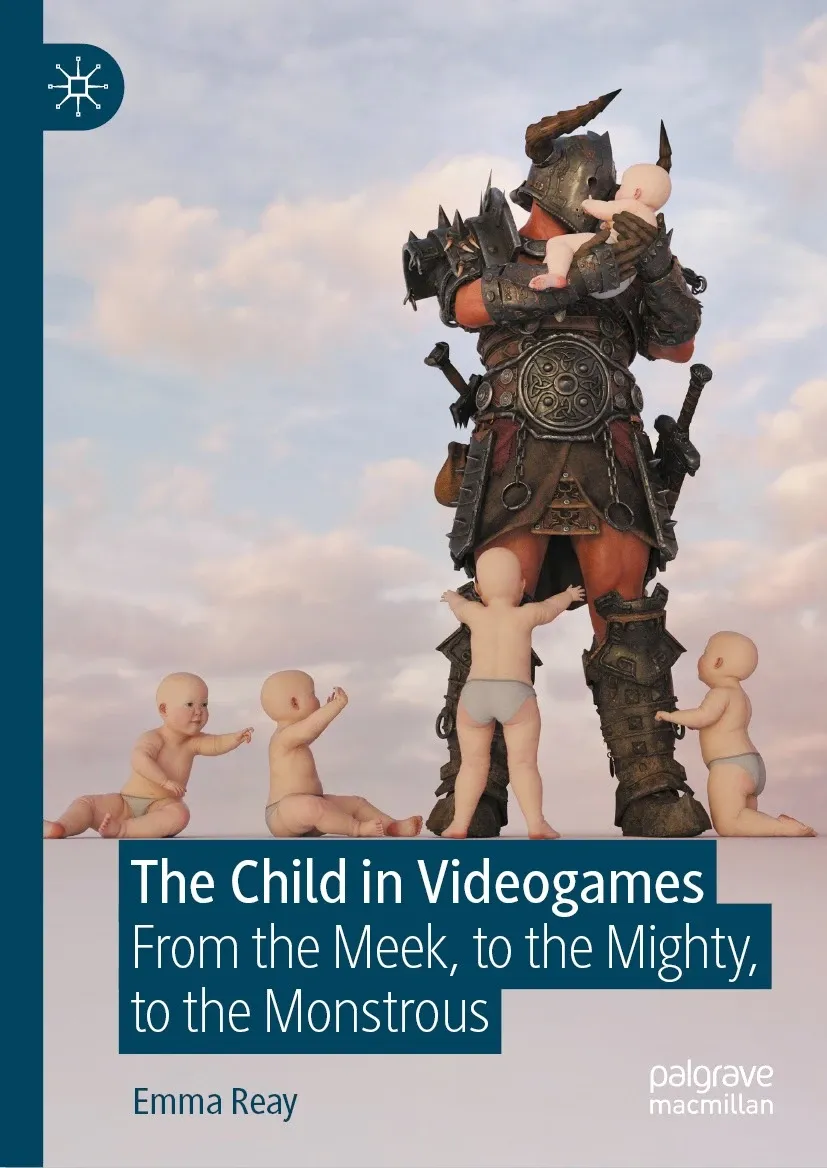

《電子游戲中的孩子:從乖巧到英勇,乃至駭人》書封

總的來說本書所采用的研究路徑呈現出一種連續的沖擊性:沖擊僵化的分類系統(甚至包括作者自己的分類),沖擊早已呈現出疲態的研究框架,也沖擊了本書當中所使用的各種概念化的術語:“這一媒介對這個基于年齡進行組織的社會提出了真正的威脅。從這個角度來看,反對者似乎是對的:電子游戲確實正在摧毀童年——而且,由此延伸,他們正在摧毀童年的對立概念,也就是成年。”除此之外,鑒于蕾伊下意識地將她的研究放置在游戲研究和兒童文學研究的跨學科節點上,本書還沖擊了現有的學科壁壘。

在具有引言性質的第一部分之后,本書在第二章進行了一項非常扎實的研究:蕾伊對2009年到2019年之間近600個電子游戲的內容進行了分析,并對這些游戲當中所出現的兒童角色進行了研究。這一章構成了她整個理論的基石。她處理數據的方式見微知著且引人入勝,在對這些定量研究數據的觀察當中得出了意義非凡的結論。基于這些數據,作者提出了“七個典型”的類別劃分。這七個類別當中有一部分會在具體的分析性章節當中得到詳細的探討,具體分別是:“能夠喚起我們心中回憶”(nostalgic appeal)的“內在小孩”(inner child);呈現出一種新的、并不那么無畏的英雄氣概的“少年英雄”(Mighty Child);一種典型的引導玩家在游戲中道德取向的助手——“小助手”(Side Kid);在閃回場景當中出現的“準大人”(the Human Becoming);以其死亡來證明玩家角色的行為合理性的“童牲”(the Child Sacrifice);流浪兒(Waif)——一種含混不清,有點像小孩(child-like)的怪異角色;最后還有“小怪物”(the Little Monster)這種需要被驅逐的丑陋且惡心的反派。

此外,作者引入了一種結合了多種路徑的方法論,這種方法論包括了之前提到過的文本分析和自我民族志。她的文本分析既包含了她目光獨到的文本細讀,也展現了她(對游戲事件的)獨到且具有批判性的描繪。而在她對游戲行為的自我民族志研究里,她會在游戲后“馬上寫下一小段散文化的記錄,描繪她游戲體驗當中的細節。通過使用一種比喻而形象的語言來捕獲我是如何從內心情感、肌肉的運動感覺以及最終呈現出來的反應這幾個層面對游戲的文本做出反應的。同時,這也是為了捕獲游戲當中那些非語言的符號所具有的富有表現力的表達。”(p50)這些簡短而個人化的敘述實際上成為了蕾伊論述當中的焦點和介入點,或者說,蕾伊的這些敘述構成了她雅致的比喻和類比,而她的論證過程正是建立在這些基礎之上。這種研究和寫作的方法不僅讓文本變得“脆弱,狂熱,遲疑且更具人性”(p215),還解釋了游戲過程那種場景化、情境化的獨特體驗。這一點也和兒童角色所扮演的那種非霸權身份相呼應。本書的寫作不僅在探討其學術資源和龐大的文本庫時非常嚴謹,而且還不斷地通過使用各種富有創造力的雙關語和邏輯對比讓其充滿趣味。換句話來講,本書的結構從整體上來說不乏各種離題和偏移,但是這些離題和偏移到頭來都是整個研究論述當中不可缺乏的一部分。

在第三章當中,通過對游戲《深入》(Inside,2016)和《底特律:變人》(Detroit:Become Human,2018)進行比較分析,艾瑪對童年的文化歷史進行了探討,并且提出了本書主要的研究成果之一:“我想要提出這樣一個觀點,那就是盡管‘兒童’這個概念好像已經在當代社會當中被定型了——這個概念由醫療、法律、教育和商業等領域的外部規范性要求所固化——但是電子游戲的非物質屬性給我們提供了一個將年齡的身體特征所蘊含的意義進行解構和重組的機會,進而對童年的不同面向的新組合進行實驗性的探索。”(P63)蕾伊認為,《底特律:變人》通過其依賴性和“承受痛苦的能力”來定義“兒童”這一概念(P82),而《深入》則依賴于游戲這一媒介的非物質屬性“創造了一個質疑的空間”(p85)。

接下來的四個章節對四個在涉及兒童時經常會出現的主要研究領域進行了梳理和分析。在第四章《兒童殺手和殺手兒童》當中,蕾伊將兒童的主觀能動性放在“小怪物”和“流浪兒”這兩個分類當中進行了探討。作者認為這種模糊不清的流浪兒的形象游蕩在“無助”和“有害”之間,以一種既暗含威脅又讓人覺得悲情的游移狀態困擾著成人的世界。菲舍(Fisher,2016)認為,詭異(eeriness)是一種過剩的能動性。基于這個觀點,蕾伊認為被劃分到這兩個類別的兒童角色之所以會讓人感到不安,恰恰是因為他們極具能動性這一特質。在這一章的最后,作者對兩部非常類似的游戲同時進行了富有創意而詳細的分析。一部游戲是《小小夢魘》(Little Nightmares,2017),另一部則是《地獄邊境》(Limbo,2010)。到頭來,它探討了一系列讓任何玩這些游戲的玩家都可能會感到不舒服的問題,比如說他們對某人的愛和控制是可以相互替代和混淆的。

《小小夢魘》(Little Nightmares,2017)

另一個定義了和兒童相關的話語的母題是他們作為未來的希望的特質,這一點和“少年英雄”這一原型產生了共鳴。對于蕾伊來說,盡管這類兒童角色會做一些改變世界的事情,但是“在這些孩子身上存在一些從本質上來說不符合英雄氣質的東西”,那就是他們所具有的脆弱性,和他人建立情感聯系的能力,需要在和他人的關系當中構建自己的身份以及需要通過和他人的合作來實現目標這些特質。本章提供了一些和坎貝爾(Campbell)所提出的傳統的“英雄之旅”模式所不同的成為英雄的途徑。坎貝爾的英雄之旅模式是建立在一個二元對立的世界基礎上的,英雄需要單槍匹馬地拯救/殖民對立面的人。據蕾伊所言,在她的文本庫當中的案例里面,“玩家并不是以一個天賦異稟、天生具有英雄特質的人的視角經歷游戲世界。相反,他們通過一種存在于各個主體之間的關系性力量體驗‘成為英雄’的感覺。這種關系性力量是這些主體之間彼此需要的產物。”(p131)

除了具有主觀能動性的孩子以及他們能夠塑造未來的能力的問題之外,兒童往往會和可愛聯系起來。因此,第六章有一部分基于可愛研究并在此基礎上轉向對“內在小孩”的原型的分析以及對童年和懷舊感是如何通過虛擬來表現的分析。本章涉及了整本書當中所隱含的最重要的兩個理論基礎:1)成人玩家和兒童玩家角色之間的關系,以及2)數字游樂場中游戲行為的物質性乃至于實實在在的觸感體驗。在這個基礎上,這個論點還有一個關于懷舊游戲和童年幻想的更哲學性的維度。這兩者往往和游戲行為息息相關。蕾伊認為我們應該把兒童般的視角當作“一種讓玩家重新感受到游戲主題之美和游戲技術制作背后精妙之處的詩意工具”,與此同時,蕾伊在此還將人們所認為的魔法圈所具有的特殊性和獨立性(“游戲發生在一個不屬于我們日常體驗的、獨立的、象征性的領域當中”)和童年相關的空間體驗相結合。

本書的最后一章《冰箱里的孩子》通過對“童牲”這一原型的分析,進一步發展了一個關于童年的反復出現的主題,也就是兒童的脆弱性。所謂的童牲指的就是那些通過自己的死亡來推動英雄轉變的兒童角色。本章將“冰箱里的妻子”這一主題擴展到了“冰箱里的孩子”上。在“冰箱里的妻子”這一敘事母題當中會專門寫一個角色,她存在的唯一目的就是要在故事的早期被殘忍地殺害。蕾伊認為“這個作為替罪羊的孩子的核心作用就是要通過將英雄人物的殺人行為在道德上變得合理來消解游戲的敘事失調”(p193)。這章的結語部分根植于一個性別研究的視角。她探討了作為替罪羊的童牲在催生出一種女性英雄主義的可能性。然而,蕾伊在最后還是指出,盡管像《刺客信條:奧德賽》(Assassin's Creed: Odyssey,2018)這種游戲當中可能會存在像卡桑德拉這樣的女英雄,但是那種不建立在征服和暴力等特質上的女英雄依舊不見蹤影。

《輻射4》

盡管這本書給我們描繪了一個引人注目且振奮人心的結構,展現了具有主觀能動性乃至能力非凡的孩子。但是它得出的結論卻是兒童和童年二者的消亡。令人意外的是,在蕾伊的資料庫當中忽略了一個當下在《輻射4》(Fallout 4,2015)當中非常具有標志性的“冰箱中的孩子”。我們在此想以這個形象來結束這篇書評。《輻射4》有一條支線任務。它本來是一個向《奪寶奇兵:水晶王國》致敬的復活節彩蛋。在這個任務當中,玩家可以拯救一個叫比利的孩子。這個孩子通過躲在冰箱里在原子彈爆炸下存活了下來,并一直在里面呆了200年,最后變成了怪物。根據蕾伊的分類,比利可以歸入“流浪兒”和“小助手”等多個類別。雖然比利的外表像骷髏一樣讓人惡心,但是他依舊展現出一些典型的兒童特質:他需要從別人那里獲得幫助、保護和愛。有意思的是,蕾伊認為那些像《最后生還者》當中的艾麗這樣的“小助手”角色是“反僵尸”的。他們在提醒玩家和玩家角色保留他們的人性:“如果沒有孩子,勝利指的是戰勝和打敗你的敵人;在有孩子的情況下勝利就變成了有效且長時間地保護孩子,讓他能夠活得比你更久”(p35)。就算孩子以及其所代表的童年受到了扭曲和異化,兒童所暗藏的那種讓人感受到人性的力量,挑戰性、動搖性和創新性依舊存在。而這些就是所謂的童年神話及其所蘊含的游戲潛力。

(本文原載Acta Ludologica第七輯,經作者授權翻譯為中文刊發)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司