- +1

專訪周英華:周信芳的兒子,中餐界的Mr.Chow

86歲的周英華10年后再度回到了自己的出生地上海,參加他父親周信芳誕辰130周年的活動。見到他的人,沒有人會相信他的年紀,標志性的圓框眼鏡,有些嬉皮士卻又老錢風的精致裝扮,一口流利的英文和老派上海話交替,手舞足蹈,中氣十足,整個人都充滿活力。 在任何場合,他都能吸引所有人的目光,成為那個聚光燈下的主角。

周英華在上海

知道他中文名字的人并不多,但在西方世界,他有一個大名鼎鼎的名字,MR CHOW。

這是一家在倫敦、紐約、洛杉磯讓無數歐美名流和明星政競相熱捧的中餐廳。披頭士、滾石、小野洋子、瑪麗亞·凱莉、波普藝術家安迪·沃霍爾、奧斯卡影帝杰克·尼克爾森、足球巨星大衛·貝克漢姆……都曾是它的座上賓。披頭士主唱約翰·列儂遇刺前的最后一頓晚飯,就是在MR CHOW紐約57街店吃的。而希爾頓家族著名的帕麗斯·希爾頓也曾經透露,自己剛進好萊塢時,她媽媽就送了她一架“裝滿了知名中餐廳MR CHOW菜品的私人飛機”。甚至于奧斯卡頒獎禮后的晚宴也常常在MR CHOW舉辦。

周英華在他的餐廳

MR CHOW是餐飲界的一個傳奇,而作為“華裔食神”“餐飲巨子”,周英華的人生遠比這要傳奇。在餐廳老板之外,他還有一系列的身份,電影演員和制片人、收藏家、藝術家、設計師、社交明星。包括《VOGUE》時尚總監格蕾絲·柯丁頓、世界頂級超模周天娜、韓裔時裝設計師伊娃在內的四任太太,無不是歐美時尚界和社交界的傳奇。

但對這位傳奇人物而言,他有一個更為重要的身份,京劇大師周信芳的兒子。

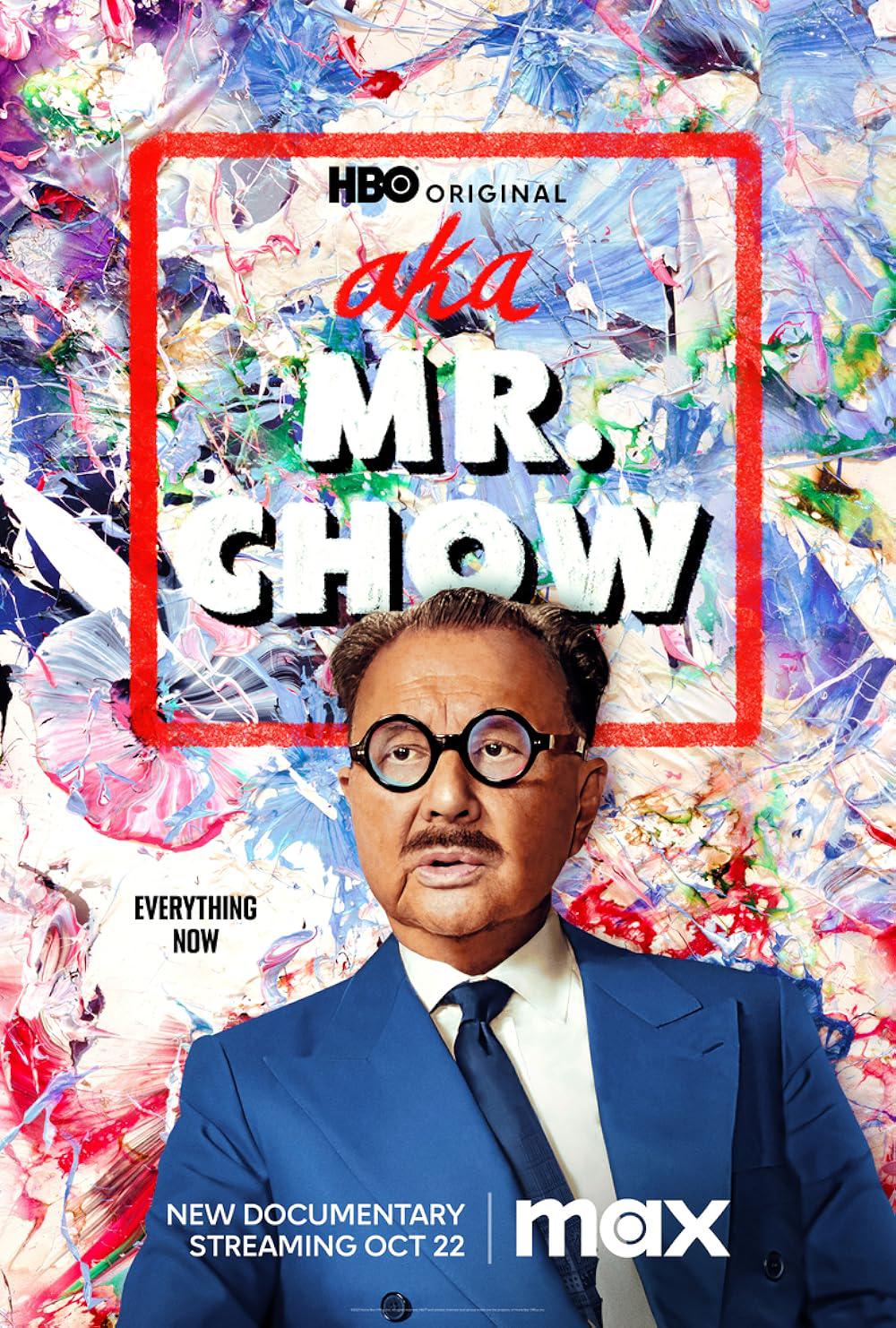

2025年1月,京劇麒派藝術一代宗師、上海京劇院首任院長周信芳誕辰130周年一系列活動隆重展開。歲末年初,周英華帶著自己的太太和兒子從洛杉磯來到上海,幾乎每個活動都到場參與。1月4日,他在錦江飯店舉辦了一場小型觀影會。來自上海的親朋好友,還有周氏家族的很多親人,都來到現場,一起觀看了去年制作完成的、由英國導演尼克·霍克(Nick Hooker)導演的紀錄片《AKA MR.CHOW》(“又名周先生”)。

周英華和夫人瓦內薩·拉諾在《又名周先生》上海觀影會上

電影海報

觀影前,周英華踩著自帶的京劇鑼鼓點,扯著父親“麒派”藝術特有的京劇聲腔,“戲劇登場”。他一如既往激情滿溢地說:“京劇藝術,在世界范圍都是完整的一個戲劇體系,是最偉大的藝術之一。我的父親是和莎士比亞、貝多芬、莫奈一樣偉大的藝術家。我們應該讓全世界的人看到京劇,看到我父親的藝術。”

在面對澎湃新聞記者的采訪時,他依然反復強調著這個觀點。“西方人對我們的文化了解太少,我們應該不斷地向全世界推廣京劇、推廣周信芳。”沉吟片刻,他又說,“雖然我做的是餐飲,但對我來說,一個餐廳就是一個類似于麒派藝術的舞臺。通過我自己的力量,把中餐從一個很低的位置和認知度,提升到世界上最高的、最好的品牌。”

“我做的一切,都是在完成我父親的使命。”

盡管13歲就離開上海去往了倫敦,但父親的人生哲學始終在周英華心里。他至今記得他離開中國前父親和他說的最后一句話。“無論你走到哪里,記住你都是一個中國人。”

上海話、普通話和英文

“儂可以講上海閑話伐?”

見到周英華的第一面,他就問了這個問題。得到肯定回復,他翹起拇指,然后說,“我英文講得不好,普通話也不好,上海閑話也講得不好,一塌糊涂。”

但事實上,周英華的英語極其流利。而一開口說上海話,頓時又充滿了一種“老克勒”的韻味。用上海話一交流,周英華那些童年的生活頓時就變得真切,甚至活靈活現起來。恍如一個上海爺叔和你閑談往事。

作為周信芳和裘麗琳的次子,周英華的人生自出生起就有了傳奇的色彩。上海灘名媛、銀樓大小姐為了愛情和京劇一代大師私奔并廝守的愛情故事,太符合人們對那個年代的上海往事和傳奇人物的想象。

周信芳和裘麗琳

但如同電影一樣的情節,在周英華的人生里自始至終都是真實的存在。他出生在長樂路的那棟小洋房,如今的周信芳故居里,因為小時候有哮喘,一出生就成為母親裘麗琳最關注的孩子。他的小床一直放在母親的臥室里,身邊始終簇擁著很多人。

裘麗琳

“我因為從小氣喘病,所以從小就very sensitive(敏感)、fragile(脆弱),身體一旦好轉就開心得不得了。個么小辰光,出去看京戲,一下子就fall in love。回到家就又好多醫生圍著我,母親又特別spoile(寵)我。所以我小時候一直是個very spoiled、rich boy(非常被寵溺并且富有的男孩)。”

關于自己在上海的往事,周英華就用自己非常老上海的上海話講述著,其間會夾雜著他最擅長熟悉的英語單詞。到了他12歲時,從小接受西方教育、有四分之一蘇格蘭血統的母親裘麗琳出于對時局的擔憂,下定決心把自己所有的孩子都送到國外去學習。

就這樣,周英華和他的姐姐周采芹一起從香港坐船去往了英國。海上的路程經歷了整整30天,抵達倫敦那一天,周英華只記得自己的第一頓飯是房東給他的切片面包和奶酪,再也沒有其他。

“你懂那種感覺嗎?就是一秒歸零,nothing。從上海家里什么都有,到了國外,什么都沒有。那時候我只是一個十二三歲的孩子。”周英華說起往事依然激動,他比畫了一個零的手勢。童年被“扔”到異國他鄉的記憶,縈繞了他一輩子。

在英國寄宿學校讀書,之后在倫敦中央圣馬丁藝術學院學習藝術和建筑,周英華的少年青年時代始終被孤獨感纏繞。他反復說到中國人當時在西方世界很“低”,“當時的中國人,在別人眼里,就只能開中餐廳,或者洗衣房。”

“從那時候開始,我就下定決心,要自己努力,掙扎向上。”

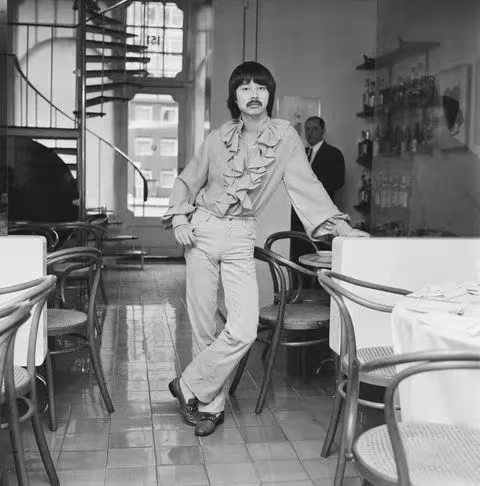

因為華裔的身份,年輕時候的周英華,藝術之路并不算順利,想辦展覽有過被拒絕,但也拍過電影當過演員,還曾經開過理發店。直到1968年,他在倫敦最市中心鄰近哈羅德百貨的Knightsbridge區,開出了第一家高端中餐廳MR CHOW。

年輕時的周英華

“當時華人地位真的很低,中餐廳也都是油膩膩的,便宜的、不入流的。我就是要讓中餐能得到尊重。” 他又用上海話補充了一句,“要讓伊拉服帖。”

奢華的裝修、高端的銀質餐具,愛馬仕的菜單封面、阿瑪尼定制的服務生燕尾服,香港的大廚、意大利的服務生,MR CHOW很快成為文藝明星和名流們趨之若鶩的中餐廳。周英華說,“之前沒有人會用Mr稱呼我,用MR CHOW作為餐廳名字,就是大家必須叫一句,周先生。”

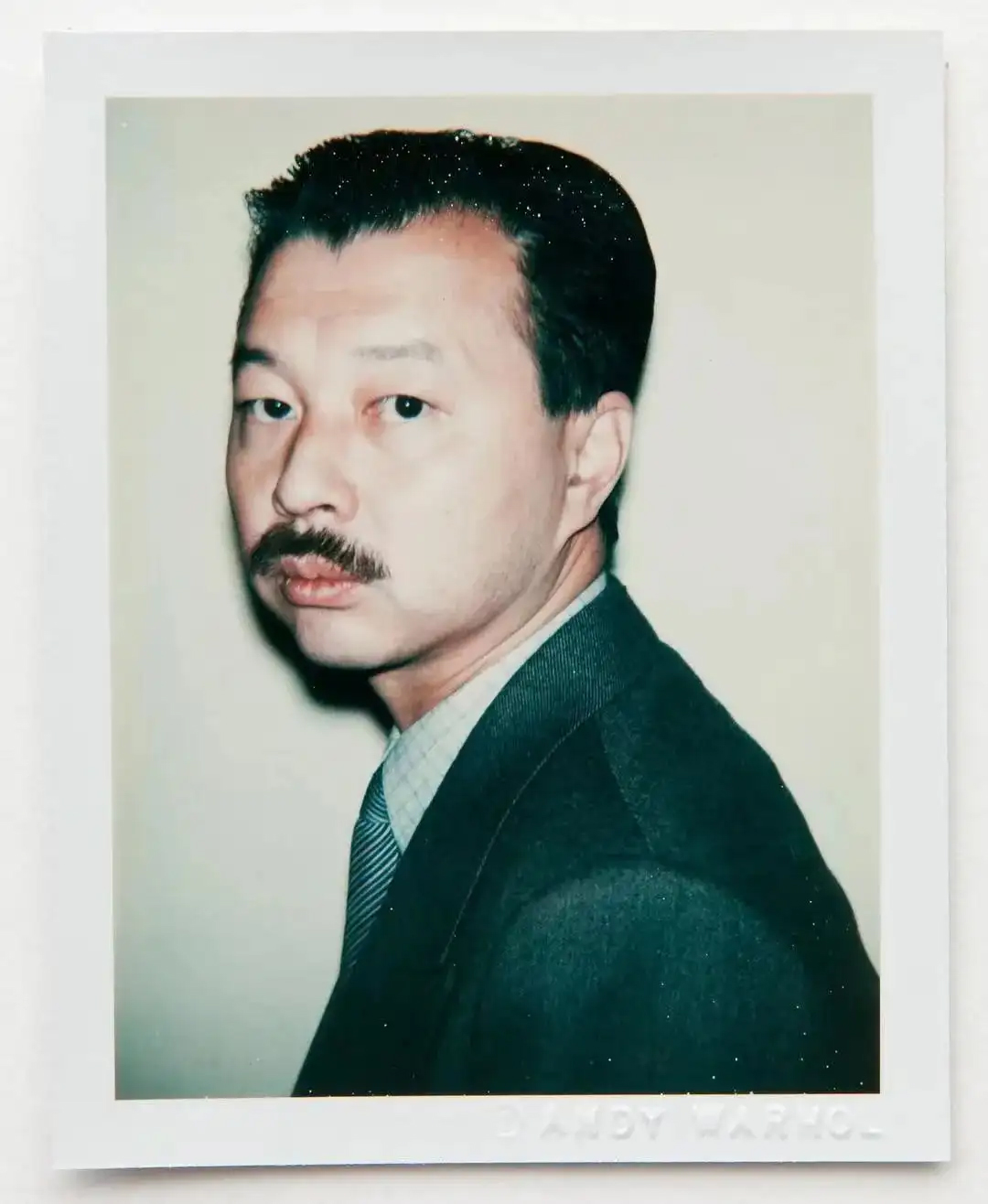

周英華與安迪·沃霍爾為其所做的作品《無題》

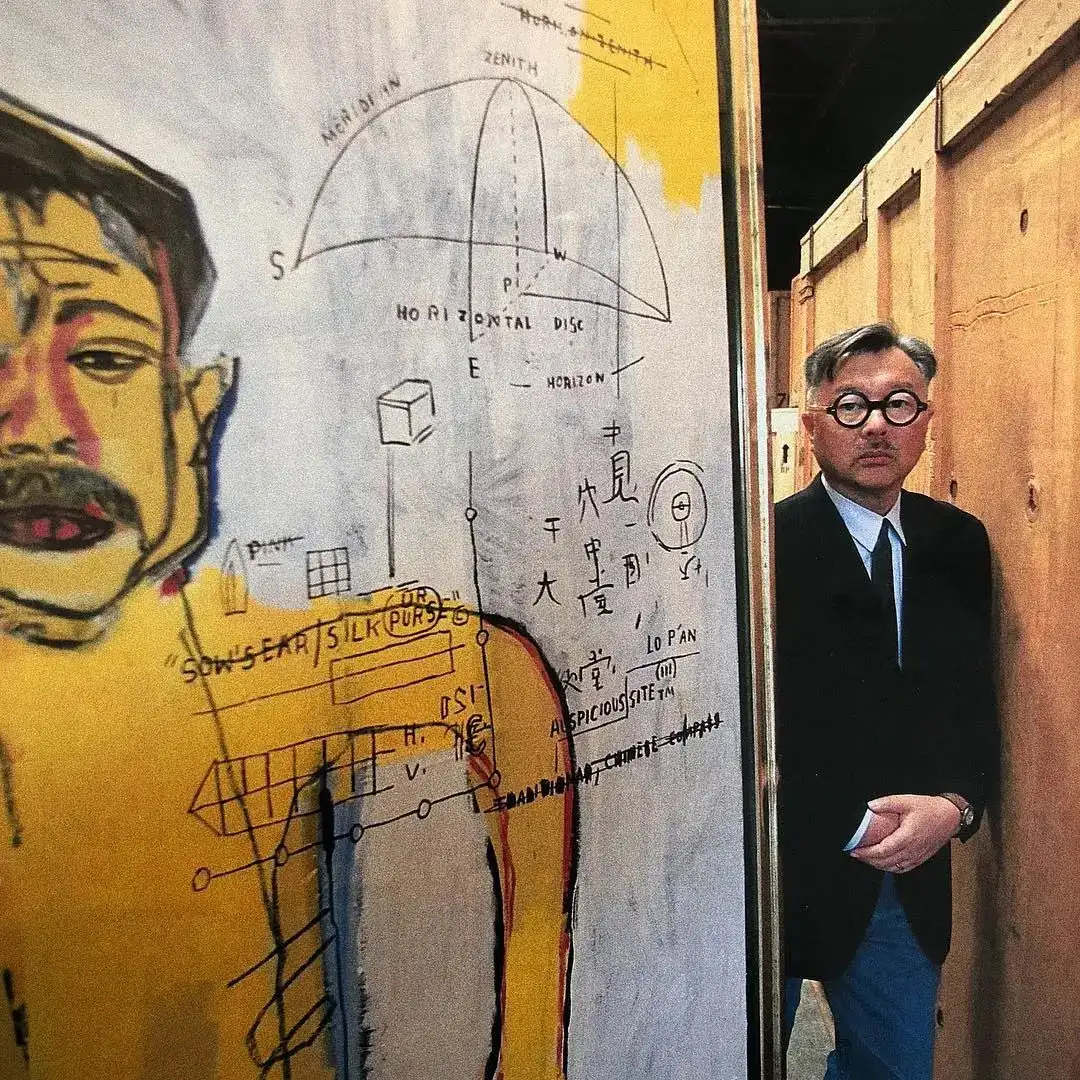

貴和高級之外,MR CHOW也是藝術家云集的地方。作為一位收藏家,周英華的餐廳同時也是一間藝術收藏館。很多當年寂寂無名的藝術家,都通過自己的作品在一席難求的餐廳換取食物和服務。安迪·沃霍爾當年為周英華創作的畫像,至今仍然掛在餐廳的墻上。

周英華與讓-米歇爾·巴斯奎亞《周先生的畫像》

安迪·沃霍爾為周英華拍的攝影作品

周英華從此也成為真正的歐美社交名流,他的朋友圈涵蓋了整個英美文藝圈,政界名流也都是常客。而他的幾段傳奇婚姻,無不和整個時尚圈同頻共振。

他坦言,“和我同時代的藝術家,我幾乎都見過了。”

開餐廳50余年,從英國到美國,MR CHOW已經開出6家分店,每一家都生意盈門。 采訪時,周英華會一直接到工作電話。接完電話,他又轉頭用上海話說,“我現在忙得不得了。忙瑟特了。”

他依然打算要做餐飲革新,重新改變菜單。“我做餐廳57年了,今年開始要重新出發。我要讓全世界的人都能接受中國菜。”

京劇和父親,都是世界上最偉大的藝術

距離周英華上次回到上海,已經整整10年。十年前,他也是因為父親誕辰120周年紀念而來。這一次,除了他帶了妻兒,二姐周采蘊也帶著女兒回到上海,周信芳長子周少麟的女兒周依霖也趕來相見。一大家子人再度得以上海相聚。

從紀念周信芳主題展演到《周信芳畫傳》新書揭幕,周英華幾乎參加了每個活動。他不時還會來幾句父親的唱腔表演,現學現唱,寥寥幾句,深得韻味,讓人感慨基因和家學的強大。

他在接受采訪時反復說,“中國有周信芳這一了不起的藝術家,應該展示給全世界,讓全世界人都知道京劇,知道他的藝術。我覺得我們現在做得還不夠。”

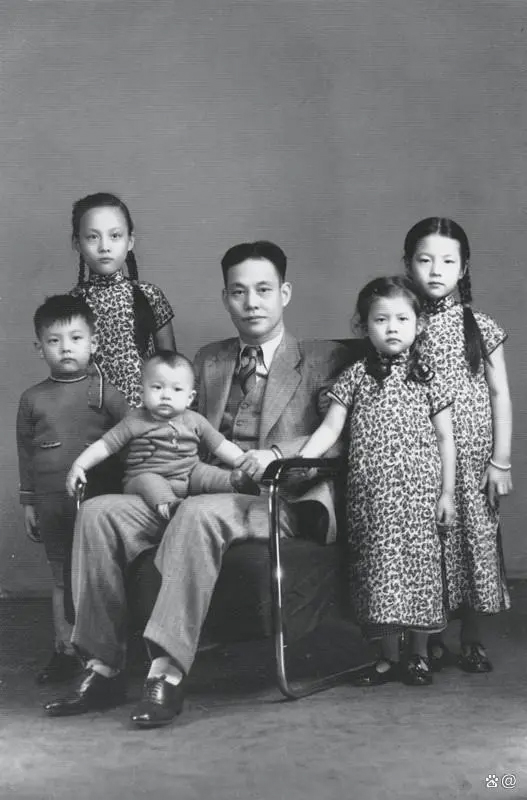

周信芳和子女合影

他反復提起莎士比亞、貝多芬、莫奈這些藝術家的名字,“我的父親是和他們一樣偉大的藝術家。”“2023年,畢加索去世50周年,全世界 197個國家里面,有176個國家在紀念他。今年也是我父親去世50周年,但是全世界沒有多少人知道他。我覺得他們在世界范圍是有同樣價值的藝術家。”“英國因為有莎士比亞才得以成為英國,我們中國也需要有同等量級的藝術家。”

“中國人在21世紀前半葉吃了很多苦,包括列強的凌辱,包括戰爭。我們小時候,中國人參加奧運會,金牌獎牌都是零。去年,我們有這么多金牌銀牌銅牌。但是,要看一個國家的力量,并不是光它的奧運金牌的數量。還要看這個國家產生了多少了不起的藝術家。我們有京劇、有周信芳,這些都是我們真正的國寶。應該展示、推廣給全世界。”

說起這些,周英華又一次變得激動,語速都變得急促。他甚至從沙發上跳起來,演示了一段周信芳的麒派表演和聲腔,鏗鏘有力,惟妙惟肖。“這就是麒派的節奏、這個步法,這個頓挫,這都是多么了不起的創造。Beautiful!(太美了)”

事實上,無論是父親周信芳還是京劇,在周英華的童年記憶里都是短暫的。因為工作太忙,周信芳平時無暇顧及子女。周英華離開中國去往倫敦前,他有整整兩周時間和父親朝夕相處,而這段記憶幾乎濃縮了他所有對父愛的感知,也伴隨了他整整一生。他在后臺看父親扮裝,在臺下看戲,一起吃飯聊天。臨走之前,父親給他說的最后一句話,他記了一輩子。“無論你走到哪里,記住你都是中國人。”

而對于京劇,雖然出國后鮮少機會再看,但那些華麗的裝扮,那些身段和唱腔,似乎也從未遠去。他指了指自己心的位置,說,“它一直都在這里”。

他研究父親的人生哲學、他的麒派精神,在他看來,他做的一切,似乎都在延續著父親的人生理想,完成他想要完成的使命。“我用我的方法去推廣傳播中國文化。我讓中餐廳從很低,變到很高的位置,變成讓所有人尊重的品牌。我做的所有事情,都是以一個東方人的視角,在西方世界做中國文化的傳播和推廣。”

說話間,他指了指自己的衣服,一件有當代設計的中式短襖,手藝來自一個北京的師傅,精致、古樸又有設計感。而褲子則是他平時作畫時穿的,上面布滿了各種濺落的顏料。“這就像是我一直在干的事情,無論如何,我穿的是中裝。”

但他依然覺得遺憾,即使和所有同時代的西方主流藝術家都有接觸,很多都是他的好友,但他們對中國文化的所知依然有限。

“我們中國的文化在700年間有一些衰落,但有三件東西是非常了不起的,中餐、京劇、明代家具。”

周英華

他在餐飲上持續著自己對文化的推廣,也實踐著父親“表達真實”的理想。“我把中餐提到了一個很高的文化高度,現在我希望我的食物能夠更真實可觸,讓全世界中國以外的人都體驗到。”

他的生活也始終豐富而多姿,在80歲開啟第四段婚姻后,和妻子又生下了一兒一女。如今,除了餐飲,他的繪畫和藝術事業也在持續。

當被問及自己何以會取得這么大的成功,周英華絲毫沒有猶豫地說,“因為我有足夠的動機,因為我曾經Suffer(承受苦痛)過,被輕視過。”

在紀錄片的開頭,他說,父親給他取名周英華,英是hero,華是China,“英雄的中華”,意為,希望國家能崛起。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司