- 15

- +153

1月人文社科中文原創好書榜|數字疾馳:外賣騎手與平臺經濟

《數字疾馳:外賣騎手與平臺經濟的勞動秩序》

陳龍著,世紀文景·上海人民出版社

北大社會學博士“臥底”中關村外賣騎手兄弟連,親歷外賣騎手的真實勞動過程,以回應平臺經濟背后的勞動秩序何以可能——亦即平臺經濟中資本如何控制和管理勞動力的問題,以期為勞動者的系統困境尋找出路。

究竟是一種什么樣的秩序和規則,在引導著超過千萬的外賣騎手,每天井然有序地在各個城市到處奔波?在騎手困境備受關注的當下,我們真的了解騎手與算法的互動和博弈嗎?平臺經濟時代,資本控制勞動的方式和手段發生了怎樣的改變?結合參與式觀察經驗和勞動社會學理論研究,作者向我們揭示:隨著科技的進步,資本對勞動控制強化而不是削弱,平臺系統及其背后的“數字控制”取代了人的管理成為平臺經濟勞動秩序得以形成的關鍵所在。

《中國鄉村醫生:職業生涯與群體肖像》

孫秀林、王天夫、游睿山等著,社會科學文獻出版社

有一群人他們默默無聞,卻至關重要——他們是鄉村醫生,農村居民健康的“守護人” 和鄉土社會衛生醫療體系的 “守門人”。深入了解鄉村醫生的生存和發展狀況,對于我們理解城鄉融合發展進程中的健康中國建設,具有深刻的現實意義和理論價值。本書立足于此項大規模社會調查的材料,運用量化數據和深度訪談相結合的方法,從制度變遷、群體肖像、職業發展、工作內容、收入狀況、村民就醫選擇、基層醫療體系等多個側面,詳盡描述了鄉村醫生這一職業群體的生存狀態。

《中國的現代化:1850年以來的歷史軌跡》

李懷印著,廣西師范大學出版社

現代化是中國自近代以來的不懈追求。中國現代化走過了何種軌跡?以解決哪些問題作為核心?與西方現代化有何種重要區別?在本世紀中葉建立現代化強國的過程中,又存在哪些比較優勢和主要難題?本書對這些基本問題做了回答。

本書立足地緣戰略、財政構造、政治認同等國家轉型的關鍵變量,展開了一幅從地緣國家向主權國家、工業國家依次過渡的宏偉歷史畫卷,在二百年視野中理解中國的現代化。作者持續關注1850年以來中國現代化的發展階段與演進軌跡,從晚清時期現代化的艱難啟動到改革前30年的經濟增長,再到改革開放以來的經濟奇跡等,并展望2050年中國的現代化前景。

《新文化運動的興起》

桑兵著,四川人民出版社·壹卷YeBook

本書是重寫大歷史計劃“五四與新文化運動系列”中的第一部。受五四運動的影響而興起的新文化運動,從之前的思想啟蒙演進到社會化的文化運動,引起《新青年》內部的分裂,胡適等骨干成員對群眾性的社會運動抱有疑慮,陳獨秀和李大釗則積極響應并投身其中。運動在全國各地進行的態勢不同,主要體現于社會化宣傳層面,且難以為繼,于是很快就不得不由社會改造轉向政治革命。將新文化運動的歷史敘述與歷史上新文化運動的事實合為一爐,可以依照時空聯系從各種視角還原歷史的本相及其演化,使得新文化運動史的研究站上新的臺階。

《大禮議:嘉靖帝的禮制改革與皇權重塑》

尤淑君著,萬有引力·廣東人民出版社

正德帝身后無子,由興藩世子朱厚熜繼皇帝位,是為嘉靖帝,文武百官請其入繼大宗,作為嗣子,改認堂伯弘治帝為父,而稱生父為叔,自此引發震動朝堂長達二十四年的“大禮議”。

為追尊其生父母,嘉靖帝不惜以武力鎮壓伏闕抗議的言官群體,導致左順門血案;編纂《明倫大典》,構建皇權正當性的理論文本;編造罪名以阻塞言路,扼殺士人“為王者師”的政治理想;不斷變更國家禮法,名為“恢復祖制”,實為提高生父的政治地位,鞏固自身皇權;又為操控群臣,大張閣權,幾易首輔,朝廷政治風氣日下,為黨爭愈演愈烈創造了條件。

本書通過“大禮議”事件,研究明代嘉靖朝政治文化之異變,尤其是圍繞嘉靖帝生父朱祐杬神主入祔太廟的問題,嘉靖君臣唇槍舌劍,博弈多年,最后嘉靖帝如愿將生父稱宗祔廟,也達成了皇權重塑、小宗變大宗的目的。但嘉靖帝卻動搖了以“禮”為主的政治文化體系,皇權私化,名分禮秩混亂,導致了明中葉政治動蕩、君臣沖突、社會失序的危機,乃至晚明政治秩序逐步崩潰瓦解。

《生長于斯:六朝史上的“地方”》

林昌丈著,東方出版中心

“除了華麗的廟堂與隱秘的山林,六朝歷史還存在于各地方當中。”本書不同于以往六朝地方史研究多集中于門閥政治的形成、世家大族的興衰及政權建構等課題,而是另辟蹊徑,探討六朝歷史在地方的具體呈現。通過分析《水經注》中的山川世界、南方地名的演變以及江東大族的居地,并從葬地、道路、編戶和租賦等視角對南方邊緣人群進行個案研究,深入考察了六朝時期不同自然環境下人群的生存狀態。本書講述了一系列互有涉及的“故事”,旨在表明對六朝地方歷史的研究并非簡單的視角下移,而是回歸地方。

《問學于中西之間》

張西平著,商務印書館上海分館

本書以中西文化交流史研究為核心,收錄了張西平教授在漢學研究方面的理論思考與隨想感悟。全書分為“師友情緣”“游心之語”“師生之誼”“學術訪談”和“漢學探源”五個部分,較為全面地展示了他的學問歷程、學術交往以及教學感悟、研究工作等。

《國學的傳承——從國學大師章太炎到國學大家姚奠中》

張建安著,上海人民出版社

章太炎的一生多姿多彩,早年是革命先驅,晚年則將傳授國學視為最后的歸宿。1935年9月16日,章氏國學講習會正式開講,會址設在蘇州錦帆路50號,“以研究固有文化,造就國學人才為宗旨”。年輕的姚奠中就是在這個時候成為了章太炎的學生,不久后又成為章太炎晚年所收的最年輕的研究生,得到章太炎的國學真傳。章太炎去世后,姚奠中先是應師母邀請在章氏國學講習會講課,之后漂泊各地時也是時刻不忘自己是章門弟子,做人做事皆有風骨,尤其對章太炎的國學加以大力傳承和發揚。

《尊前談笑:王伯群及其友朋》

湯濤著,上海書店出版社

本書為愛國教育家、民主革命先驅王伯群的生平交往史,共分三卷,分別為王伯群在“革命”“交通”和“教育”三大領域與重要歷史人物的合作交往。卷一“革命”,主要講述王伯群參與護法運動及南北議和等事跡;卷二“交通”,記錄了王伯群如何投身于國家交通治理;卷三“教育”,記敘了王伯群創辦華東師范大學前身大夏大學的艱辛歷程。三卷從王伯群的不同身份詳細解讀了他的多面人生。

《山長水闊:入史求學集》

劉志偉著,北京師范大學出版社

本書收入作者近年來一些讀史的心得札記,今人明古事,必以今情解之,而古之事理,亦必以喻今為趣旨。此中奧義,如陳寅恪先生所言:“古事今情,雖不同物,若于異中求同,同中見異,融會異同,混合古今,別造一同異俱冥,今古合流之幻覺,斯實文章之絕詣,而作者之能事也。”

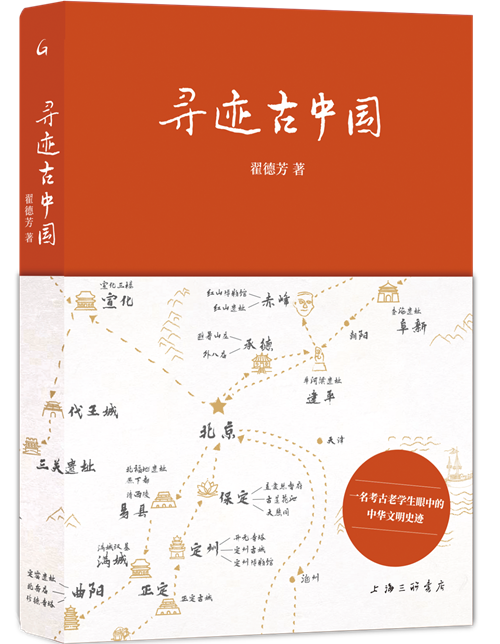

《尋跡古中國》

翟德芳著,上海三聯書店

本書是知名出版人翟德芳在退休之后再續考古之緣的首部作品,不僅是一部考古普及書,更是他在資深出版人和考古學者雙重身份下的精心之作。作者基于自己的考古學理論基礎和豐富的文物知識,行走于北部中國。他不僅準確解讀了考古發現背后的歷史信息,還以生動有趣的筆觸,將這些復雜的歷史知識轉化為普通讀者易于接受和理解的內容。同時,作者提供了詳細的訪古路線圖,可供讀者按圖索驥。

《帝國時代的法律、知識與權力》

陳利著,商務印書館南京分館

本書作者以十余年的研究沉淀,精心編織起中外法律、政治與文化交互的畫卷。從近現代中外關系里法律的國際博弈,到清代本土法律與政治文化的幽微洞察,再到輕松漫談中的學術感悟,各編內容環環相扣,全書猶如一把鑰匙,徐徐開啟帝國時代法律背后復雜權力結構與知識體系的大門。

《1850年以來西儒吳語文獻詞匯和語法研究》

林素娥著,上海教育出版社

西儒文獻保留了珍貴且豐富的吳語史研究語料。其中的通俗讀本,語言地道、表達自然,為語法研究提供了生動且豐富的語料。雙語詞典詞匯量龐大,《圣經》土白譯本同文異言,為開展早期吳語詞匯與語法的對比研究提供了極大便利。本書以70余種早期(指19世紀中葉至20世紀上半葉)吳語西儒文獻(包括少量東洋人士所編纂上海話課本)為語料,采用專題形式開展1850年以來詞匯和語法項研究。全書共設八大主題,包括“說”類動詞、代詞、否定詞、使役被動標記、表定指“一+量名”結構、短語詞序、虛指性代詞句和位移事件詞化類型等。

《糸巾為殊:紙的年表》

邱云編著,上海書畫出版社

紙作為人類文明的重要傳承載體,在人類文明的發展中扮演著重要的角色。本書首次以年表的形式系統呈現紙文化的歷史,以與紙相關的古今文獻和出土材料為主線,兼及世界范圍內與紙有關的多種歷史材料,包括紡織技術、書寫材料、印刷術、文化交流等。

《玉見故宮:國寶玉器里的中華》

徐琳著,方尖碑|譯林出版社

玉,是中華文明特殊的標志物。玉文化具有原創性、不可替代性和唯一性。故宮博物院擁有全世界最為完整、豐富的玉器收藏。本書按照時間線索,挑選故宮博物院收藏的最精美、最具代表性的玉器,講述從新石器時代到明清時期的玉文化故事,以一部故宮玉器通史串聯起一部生動的中華文明史,以“玉器”作為切入點,展示未曾間斷、生生不息的中華文明。作者在三十余年的博物館工作中始終致力于玉器與玉文化研究,通過“庫房考古”的方式對故宮收藏的大量玉器進行了分類整理和“再研究”。

《觀世相:古典小說里的浮生與世情》

苗懷明主編,后浪|貴州人民出版社

在中國人的文化生活里,古典小說是一種特殊的存在,它保留了世代累積的文化印記,也保留了最多的古代中國人日常生活的細節,以及他們思考人生意義和面臨選擇與行動時的觀念、邏輯。本書邀集11位在古典小說研究界卓有建樹的中青年學者,圍繞“小說與社會”這一主題進行創新研究,以中國文化與社會的一個核心面向切入,主題式解讀一部或一類小說,揭示這些作品背后豐富的社會文化內涵,以此重新理解古典的中國。

《清代文學史案》

嚴迪昌著,上海古籍出版社

嚴迪昌(1936—2003)是清代文學研究名家,其《清詞史》《清詩史》等著作飲譽學界。約于1997年,他應邀撰寫《清代文學史案》,惜天不假年,全書未完而于2003年仙逝。遺稿現經嚴門弟子整理,首次公開出版,分為“遺民心譜”“朝野離立”“流派消長”“風雅總持”“人間世相”“八旗人文與閨秀才人”六編,收文30余篇,涉及清代的詩、詞、文、戲曲、小說等文體,對清代文學史實重予審辨,掃除諸多偏見、陳見,尤見文心與史識。

《茆帆山水畫公開課》

茆帆著,中華書局·上海聚珍

本書基于書畫篆刻家、上海文史研究館館員茆帆先生,多年的山水畫研究、實踐經驗及公益課程積累,匯聚傳統書畫知識與技法,是一部面向大眾的人文藝術讀物。全書分為上、下兩篇,上篇“山水畫論”,從中國山水畫的發展脈絡,到技法、術語、創作和題跋,涉及筆墨、章法等理論知識,并結合具體的創作實例分析、講解;下篇“書畫百題”,由109個書畫問答構成,全面覆蓋了中國傳統書畫學習中須掌握的核心知識與必要見識。全書配有近200幅歷代妙筆佳作,輔以茆帆先生書畫作品與教學視頻,引領讀者深入探索山水之美,悠然領悟傳統書畫藝術的精髓。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司