- +1

斯人遠去:2024年逝世的中外歷史學家

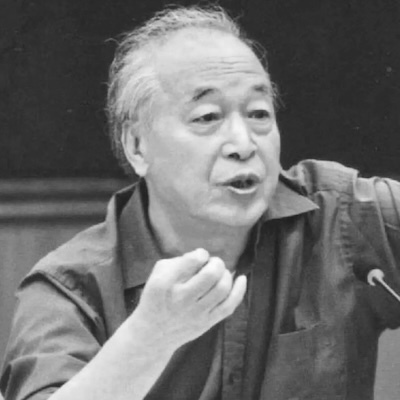

戴逸(1926-2024)

2024年1月24日,歷史學家、中國人民大學教授、清史研究所名譽所長、清史編纂委員會主任戴逸在北京病逝,享年98歲。戴逸,1926年9月出生于江蘇常熟,1946年考入北京大學史學系。曾任中國人民大學歷史系主任、圖書館館長、清史研究所所長、北京市文史研究館館長、中國史學會會長、中央文史研究館館員等。戴逸是中國清史學界領軍人物,著有《中國近代史稿》《一六八九年的中俄尼布楚條約》《簡明清史》《乾隆帝及其時代》《十八世紀的中國與世界》《清通鑒》等40多部著作。2002年,《清史》纂修工程正式啟動,戴逸任《清史》編纂委員會主任。2013年,戴逸獲得吳玉章人文社會科學終身成就獎。

哈里·狄金森(1939-2024)

2024年1月24日,英國著名歷史學家、愛丁堡大學終身教授哈里·狄金森(Harry Dickinson)在愛丁堡病逝,享年85歲。狄金森長期從事英國史研究,擅長用政治漫畫闡述歷史。他曾任英國皇家歷史學會副主席、英國歷史學會主席。他在十八世紀英國歷史、英國憲政史、英國政治思想史等領域成果斐然,代表作有《十八世紀英國的大眾政治》《自由與財產:十八世紀不列顛的政治意識形態》《英國的激進主義與法國大革命》等。狄金森1980年開始與中國學界建立聯系,是改革開放后第一位大力協助中國世界史學科發展的西方學者,與不列顛史及英聯邦國家史領域幾代中國學人交誼深厚,在中英兩國歷史學界近半個世紀的交往中留下了鮮明的足跡。

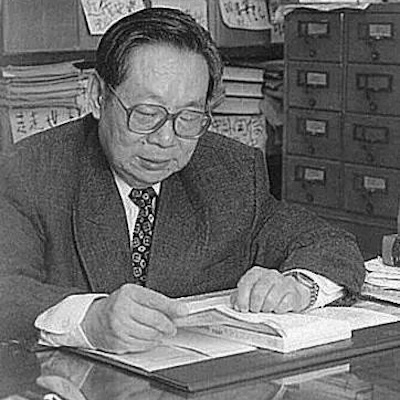

王文楚(1933-2024)

2024年1月25日,復旦大學歷史系歷史地理研究所教授王文楚病逝,享年91歲。王文楚生于1933年,浙江南潯人,1956年畢業于復旦大學歷史系,后任職于復旦大學。曾任復旦大學歷史系歷史地理研究所教授、中國古都學會理事、歷史地理專業委員會委員等職務。王文楚是《中國歷史地圖集》主要編審者,從事圖集編稿及修訂長達三十多年,著有《古代交通地理叢考》《史地叢稿》等。他也是史地古籍整理巨匠,所點校整理之《肇域志》《太平寰宇記》《元豐九域志》皆為精品,享譽學林。

周勛初(1929-2024)

2024年3月11日,南京大學文學院教授、江蘇省文史研究館館長周勛初在南京逝世,享年95歲。周勛初,上海市南匯人,1954年畢業于南京大學中文系,1957年到南京大學中文系當副博士研究生,師承胡小石等國學大師,后留校任教。歷任南京大學研究生院副院長,古典文獻研究所所長,南京大學中文系中國古代文學重點學科帶頭人,南京大學文學院教授、南京大學人文社科榮譽資深教授,兼任江蘇省文史研究館館長、《文選》學會顧問等職務。周勛初先后出版《高適年譜》《韓非子札記》《文史探微》《九歌新考》《魏晉南北朝文學論叢》《詩仙李白之謎》《當代學術研究思辨》《唐人筆記小說考索》《文心雕龍解析》等學術專著十余種,發表學術論文二百余篇,匯集為《周勛初文集》二十冊。此外,周勛初還在古籍整理、域外漢籍等領域取得了令人矚目的豐碩成果,例如《唐語林校證》《唐詩大辭典》《唐人軼事匯編》《宋人軼事匯編》《唐鈔文選集注匯存》《冊府元龜(校訂本)》《全唐五代詩》等。

揚·阿斯曼(1938-2024)

2024年2月19日,德國埃及學家和文化學家揚·阿斯曼(Jan Assmann)去世,享年86歲。揚·阿斯曼,原名約翰·克里斯托夫·阿斯曼(Johann Christoph Assmann),1938年出生于德國下薩克森州的朗格爾斯海姆,他先后在海德堡、慕尼黑、巴黎和哥廷根學習古希臘語文學、古典考古學和埃及學,受教于法國著名埃及學家喬治·波澤納(Georges Posener)和埃伯哈德·奧托(Eberhard Otto)。1971年,阿斯曼在海德堡大學完成了教授資格論文,1976年成為海德堡大學埃及學研究所教席教授和所長,直至2003年榮休。2005年,他受聘德國康斯坦茨大學,擔任文化學研究方向的榮譽教授。他曾撰寫《古埃及贊美詩和祈禱文》《底比斯墓里的太陽頌歌》《充當太陽神祭司的國王》和《拉神與阿蒙神:埃及第18至第20王朝時期多神信仰的危機》四部專著,為古代文明對比研究奠定了豐富的文獻基礎。

白彬菊(1928-2024)

2024年4月4日,耶魯大學歷史系清史學者白彬菊(Beatrice S. Bartlett)去世,享年96歲。白彬菊,1949年畢業于馬薩諸塞州史密斯學院,獲歷史學學士學位,此后長期在高中從事歷史教育工作。1958年起開始教授印度歷史與中國歷史,1966年起學習中文,1967年入耶魯大學學習,1970年獲碩士學位,1980年獲得博士學位。她發表多篇有關清朝檔案特別是滿文檔案價值的論文。1991年,其博士畢業論文Monarchs and Ministers:The Grand Council in Mid-Ch'ing China, 1723-1820(《君主與大臣:清中期的軍機處(1723-1820)》)出版。1981年至1983年間,曾任職于哈佛大學費正清中國研究中心。1983年起任教于耶魯大學。2005年退休,任榮休教授。

嚴文明(1932-2024)

2024年4月14日,考古學家、北京大學哲學社會科學資深教授嚴文明在北京病逝,享年92歲。嚴文明,1932年出生于湖南華容,1958年畢業于北京大學歷史系考古專業并留校任教,1986年12月晉升為教授,1990年被國務院學位委員會聘為博士生導師,2005年被聘為北京大學哲學社會科學資深教授。曾任北京大學考古學系主任、北京大學學術委員會委員,兼任國家文物局專家組成員、中國考古學會副理事長、國際史前學與原史學聯盟常務委員、德國考古研究院通訊院士等學術職務。嚴文明是北京大學考古學學科和人才培養體系的主要設計者和領導者,中國新石器時代考古學科體系的創建者,中國考古學科發展的引領者,中國考古學與文化遺產保護思想家,卓越的考古學教育家,為中國乃至世界的考古和文化遺產保護事業培養了眾多優秀人才,是中國考古學界的一面旗幟。

黃惠賢(1931-2024)

2024年4月15日,武漢大學歷史學院暨中國三至九世紀研究所教授黃惠賢在武漢逝世,享年93歲。黃惠賢,1931年生于湖南省南縣,1950年曾參加抗美援朝戰爭,1954年考入武漢大學歷史系,1958年畢業留校任教。曾任武大歷史系魏晉南北朝隋唐史研究室主任、中國魏晉南北朝史學會理事、中國農民戰爭史研究會理事等職。黃惠賢深耕魏晉南北朝隋唐史、中國政治制度史、區域社會經濟史、歷史文獻整理諸領域,旁涉敦煌吐魯番學研究,出版《中國政治制度通史·魏晉南北朝卷》《中國俸祿制度史》《二十五史人名大詞典》《三國政治制度剖析》等著作,主編、參編《古代長江中游的經濟開發》《中國大百科全書·魏晉南北朝卷》等,在《歷史研究》《史學月刊》《魏晉南北朝隋唐史資料》等刊物發表學術論文數十篇。

胡岳峰(1990-2024)

2024年4月15日,上海社會科學院歷史研究所助理研究員胡岳峰不幸因意外去世,享年34歲。胡岳峰,1990年生于浙江省建德市。2008年考入浙江大學,2021年在華東師范大學獲博士學位。畢業后,進入上海社會科學院歷史研究所工作。胡岳峰主要研究領域為明清以降的社會經濟史、清代貨幣制度史。他治學勤勉、扎實,在細致爬梳官方文獻的同時,廣泛搜求方志、筆記乃至日記、書信、賬冊等第一手史料,以一人之力編制龐大的清代貨幣史數據庫。完成碩士學位論文《“銀錢平行”與“銀銅并行”清前期貨幣制度的理念與實踐(1644-1795)》、博士學位論文《清代銀錢比價波動研究(1644-1911)》。發表論文《清代民間賬簿中貨幣記錄的釋讀——以石倉文書為例》、《災疫與錢價——貨幣史視角下的清代災疫救助》、《清前期國家貨幣管理體系的內在矛盾及其影響(1644-1795)》(人大復印報刊資料《明清史》2023年第1期全文轉載)、《清代銀錢比價波動研究(1644-1911)》等。

王德毅(1934-2024)

2024年4月29日,臺灣大學歷史系教授王德毅去世,享年90歲。王德毅,江蘇省豐縣人。師從歷史學家、遼宋金元史學奠基人之一姚從吾,后任臺灣大學歷史系教授。王德毅是卓有成績的當代學者,著有《李燾父子年譜》《王國維年譜》《洪邁年譜》《姚從吾先生年譜》《宋代災荒救濟政策》《宋史研究集》(初、二集)。編有《清人別名字號索引》《明人別名字號索引》《中國歷代名人年譜總目》、《宋會要輯稿人名索引》《元人傳記資料索引》(合編)、《宋人傳記資料索引》(合編)等書及宋史研究論文一百余篇。

楊立文(1932-2024)

2024年5月2日,北京大學歷史學系楊立文教授在北京逝世,享年92歲。楊立文,1932年11月出生,籍貫湖南省益陽縣,1953年考入北京大學歷史學系,1958年畢業后留系任教,先后任講師、副教授、教授,1994年8月退休。楊立文為世界史培養了大批優秀的史學人才,他還是國內口述史學研究的重要推動者,他在歷史學系開設的“口述史學研究”讓口述史學正式走進高校,成為我國高校系統首次介紹口述史學的重要課程。楊立文教授在世界史,尤其是美國黑人史、口述史學、加拿大史方面造詣深厚。著有《史學探徑集》,主編《猛虎連》《大功團》《創造平等:中國西北女童教育口述史》等口述史學著作,擔任《世界歷史地圖集》副主編并參與其中近代部分的編繪工作,長期擔任北京大學加拿大研究中心主辦刊物《加拿大掠影》(《加拿大研究》)主編,相關研究成果具有開創性貢獻。

束景南(1945-2024)

2024年5月22日,浙江大學古籍研究所教授束景南在杭州去世,享年79歲。束景南,江蘇丹陽人。1968年南京大學歷史系畢業,1978年考入復旦大學中文系,1981年獲文學碩士學位,赴蘇州大學中文系任教。1992年晉升為教授,曾任古代文學教研室主任,中華文化研究所所長。1995年調至浙江大學,為浙江大學古籍研究所、中外文化交流中心、宋學研究中心教授。束景南研究領域廣闊,他從事文史哲多學科的研究。在研究生期間,便發表了《論莊子哲學體系的骨架》《也論孟子的哲學思想》《揚雄太玄創作年代考》《楊泉天文思想與哲學思想新探》《司馬相如游梁年代與生年新考》等論文。1982年以后,他轉入對宋明理學、經學、易學以及佛教文化與道教文化的研究,發表論文百余篇,主要有《周敦頤太極圖說新考》《活法:對法的審美超越》《老子、太極圖與玻爾》《石濤繪畫美學思想體系新探》《別字即方言考》《四書的升格運動與宋代四書學的興起》等。發表專著《朱子大傳:多維文化視野中的朱熹》《朱熹佚文輯考》《中華太極圖與太極文化》《莊子哲學體系的骨架》《朱熹年譜長編》(上下卷)、《朱熹佚詩佚文全考》等。

王愷(1934-2024)

2024年6月8日,考古學者、徐州漢兵馬俑博物館原館長王愷在徐州病逝,享年90歲。王愷,1934年5月出生,沛縣人,1958年考入北京大學考古系,1963年畢業,同年分配到河南省洛陽市從事考古工作,1973年工作調動至徐州,先后擔任徐州博物館考古組副組長、組長等職。1985年,徐州漢兵馬俑博物館成立,他歷任業務副館長、館長。王愷曾擔任中國考古學會、中國漢畫研究會、徐州兩漢文化研究會等諸多專業學術專家職務,江蘇省政府特聘省文史館館員。王愷一生致力于文物考古事業,為找到了西漢楚王陵和東漢彭城王陵,為本地區兩漢文化的發掘和發展、為中國歷史遺產的保護與研究作出了突出貢獻。在他的長達50余年的考古生涯中,徐州獅子山西漢楚王陵的發掘成果尤為顯著,被評為“95中國十大考古新發現”之一。

劉桂生(1930-2024)

2024年6月29日,清華大學人文學院歷史系及北京大學歷史學系教授劉桂生逝世,享年94歲。劉桂生1930年生于云南昆明。1949年初入嶺南大學政治歷史學系,師從陳寅恪學習中國史,次年9月轉入清華大學歷史學系,1952年畢業。1953年結業于中國人民大學中國革命史研究班,同年回清華大學任教。曾任校務委員會委員,校學位評定委員會委員,社會科學系、人文社會科學學院學位委員會主席、思想文化研究所副所長等。1993年,調任北京大學歷史學系教授及博士生導師,是北京大學歷史學系實際招收中國近現代史博士生的第一位導師,同時主持北京大學最早的中國近現代史博士后流動站。1998年調回清華,同年被聘為北京市文史研究館館員。劉桂生長期致力于中共黨史、中國近現代思想史的研究。著有《劉桂生學術文化隨筆》《史學·史識·文化》,其中《李大釗早期政論試析》《近代學人對“罷黜百家、獨尊儒術”的誤解》等代表性論文,發掘新材料,重釋舊材料,引出新結論,突破陳說,受到學術界高度重視。先后主編《留法勤工儉學運動史料》《圖說近代中國》《時代的錯位與理論的選擇》《嚴復思想新論》,主持和參與《李大釗全集》《孫中山全集》的編注工作。

李健超(1933-2024)

2024年7月6日,西北大學原西北歷史研究室教授、副主任,西安歷史地理學會副會長李健超去世,享年91歲。李健超,1933年10月生,河南洛陽人。1957年西北大學畢業后留校,1979年3月調入西北大學歷史研究室,1991年晉升教授,1994年4月退休,曾任中國地理學會歷史地理專業委員會專業委員、西安歷史地理學會副會長。李健超長期從事中國古都、絲綢之路、陜西歷史地理、科技史等領域的學術研究,發表論文70余篇,主要著作有《增訂唐兩京城坊考》《漢唐兩京及絲綢之路歷史地理論集》《陜西地理》《南水北調川滇線考察日記(1959-1960)》等,參編《陜西農業地理》《陜西軍事歷史地理概述》《陜西省經濟地理》《陜西古代科學技術》《西安歷史地圖集》等。

蔣贊初(1927-2024)

2024年7月15日,南京大學歷史系考古專業教授蔣贊初在南京去世,享年97歲。蔣贊初,江蘇宜興人,1927年5月出生,主要從事考古學與歷史研究。曾任江蘇省暨南京市文物管理委員會委員、南京歷史學會名譽會長、全國哲學社會科學學科組成員、國家教委人文社會科學學科組成員。他親自主持發掘或實地考察了上千座六朝遺址和墓葬,發表了一系列有關南京史的文章,解決了許多南京史遺留問題。代表性論著有《南京城的歷史變遷》《南京地名考略》《十代故都》《南京東晉帝陵考》《我國東南地區原始文化的分布》《長江中下游六朝墓葬的分期和斷代》《長江中下游歷史考古論文集》等。

馬自毅(1952-2024)

2024年7月15日,華東師范大學歷史學系教授馬自毅在上海去世,享年72歲。馬自毅,1952年出生,師從陳旭麓。馬自毅選注有《康有為詩文選》《新譯格言聯璧》《新譯幼學瓊林》《新譯廣賢文千字文》《新譯人間詞話》等,發表有論文《辛亥前十年的學堂、學生與學潮》《前所未有的民變高峰——辛亥前十年民變狀況分析》《新舊雜糅的清末民變》《民間輿論如何看待秋瑾案——兼與李細珠先生商榷》等。

耿云志(1938-2024)

2024年8月2日,中國社會科學院學部委員、中國社會科學院近代史研究所原副所長、研究員耿云志在北京逝世,享年86歲。耿云志1938年出生于遼寧,1964年畢業于遼寧大學哲學系,后任職于中國科學院近代史研究所。1994-1998年間擔任中國社會科學院近代史研究所副所長。他長期從事中國近代政治思想史與文化史的研究,特別以對胡適的研究聞名學界。耿云志著述豐富,除了發表論文及各類文章數百篇外,還著有《胡適研究論稿》《胡適年譜》《胡適新論》《現代學術史上的胡適》《蓼草續集》等。

孫云沛(1925-2024)

2024年8月24日,經濟史學家、中國人民大學經濟學院教授孫云沛在北京逝世,享年99歲。孫云沛,1925年5月生于天津。1944年9月-1947年12月在私立輔仁大學學習經濟學。1949年10月開始在華北大學(中國人民大學)學習俄文,先后在財經教研室和政治經濟學教研室攻讀研究生后留任。1971年調入清華大學工作。1978年中國人民大學恢復重建,他回到中國人民大學政治經濟學系任教,歷任經濟系黨總支副書記、國民經濟史教研室副主任、經濟系黨總支書記、學校黨委委員等職。孫云沛是外國經濟史學科的主要奠基人,他開創了德國近現代經濟史和美國近現代經濟史研究的新領域,將經濟思想史與經濟史研究緊密結合起來。主要代表論文和著作有《法西斯統治下德國經濟的畸形發展》、《南北戰爭后美國經濟的迅速發展》、《德國的產業革命及其特點》、《美國壟斷資本主義的形式和發展》等。

牛致功(1928-2024)

2024年9月6日,陜西師范大學唐文明研究院教授牛致功因病在西安逝世,享年96歲。牛致功曾任陜西師范大學歷史系主任、西安唐代文化史學會會長、中國唐史學會秘書長、副會長。圍繞唐史,發表了一系列頗有影響的論文,出版了《李淵建唐史略》《唐高祖傳》《安祿山史思明評傳》《唐代的史學與〈通鑒〉》《唐代史學與墓志研究》《唐代碑石與文化研究》等著作。牛致功在《關于西安建都的朝代問題》一文確立了西安是“十三朝古都”的論斷,得到社會各界廣泛認同,從而成為現今西安宣傳的通用說法,還積極參與了《中國改革通史·隋唐卷》《陜西通史·隋唐卷》等著作的撰寫。

李文杰(1935-2024)

2024年9月7日,考古學家、中國國家博物館考古部研究館員李文杰在北京病逝,享年89歲。李文杰出生于1935年,浙江縉云人,北京大學考古專業畢業。1987年7月以前在中國社會科學院考古研究所從事新石器時代田野考古工作,后調到中國歷史博物館考古部從事考古發掘和研究工作。李文杰研究中國古代制陶技術史,從1980年至2016年已發表考古發掘報告和論文61篇,其中代表作為《中國古代制陶工藝研究》,這是中國第一部“土生土長”、研究古代制陶工藝的專著。李文杰還曾著有《中國古代制陶工程技術史》,該書以時代先后分章,以工藝流程分節,系統地總結了黃河流域、長江流域等地區新石器時代早期至清代制陶技術的主要成就。

梁志明(1935-2024)

2024年9月11日,北京大學歷史學系教授梁志明在北京逝世,享年89歲。梁志明,1935年生于湖南省長沙市,1954年-1959年就讀于北京大學歷史學系,1963年-1966年在越南河內大學史學系進修。留系任教后,曾擔任亞非拉史教研室主任、歷史學系黨委副書記,2000年2月退休。梁志明長期從事亞非拉現當代史、東南亞史的教學與研究工作,培養了大批優秀的史學人才。尤其在教材編寫方面投入了極大心血,合作編著的《簡明世界史》《當代世界史(1945-1987)》《東亞的歷史巨變與重新崛起》均為優秀教材,獲得廣泛好評。著有《東南亞歷史文化與現代化》《源遠流長,多元復合-東南亞歷史發展縱橫》《東南亞古代史》等多部學術論著,彌補了東南亞史研究的諸多空白;主編合著《中外文化交流史》《殖民主義史·東南亞卷》《東南亞近現代史》《當代越南經濟革新與發展》等三十余部著作,另有越南文譯著多部,學術論文近百篇。

于友西(1933-2024)

2024年9月14日,首都師范大學教授于友西在北京逝世,享年91歲。于友西,1933年生,山西省定襄縣人。1957年至1961年在原北京師范學院(現首都師范大學)歷史系學習,畢業后留校任教。1980年,于友西參與創建全國歷史教學研究會,曾任全國歷史教學研究會秘書長、副理事長,中國老教授協會教育委員會委員,首都師范大學基礎教育研究所副所長。1985年,于友西在全國最早招收歷史教學法碩士研究生。1988年赴美國杜克大學做訪問學者。于友西曾參與編訂國家《中學歷史教學法大綱》,主編的《中學歷史教學法》(高等教育出版社出版),被評為“第二屆普通高等學校優秀教材”。他主編的《歷史學科教育學》(首都師范大學出版社出版),是我國歷史教育學研究最早的著作。

王亞蓉(1942-2024)

2024年9月16日,中國社會科學院考古研究所特聘研究員、紡織考古學家王亞蓉在北京逝世,享年82歲。王亞蓉,1942年生于北京。1961年至1963年于中央工藝美術學院(今清華大學美術學院)學習。1978年起先后于中國社會科學院考古研究所、歷史研究所工作,累任至高級工程師。王亞蓉曾長期擔任沈從文先生助手,協助完成了《中國古代服飾研究》的整理、繪圖及出版工作。王亞蓉畢生從事古代紡織文化遺產保護、研究與教學工作,曾先后參與湖北江陵馬山一號楚墓、湖南沅陵元墓、陜西法門寺唐塔地宮等遺址出土絲織品的現場提取、保護;主持新疆民豐尼雅遺址古墓、北京老山漢墓、江西靖安東周墓、江西南昌西漢海昏侯墓等遺址出土紡織品的發掘與保護工作;參與湖南長沙馬王堆漢墓、河北滿城漢墓、北京大葆臺漢墓、遼寧葉茂臺遼墓等遺址出土紡織品的保護、研究工作,主持完成江西贛州慈云寺塔出土北宋文物的修復工作,為完善我國紡織服飾歷史的關鍵實物證據鏈條做出了卓越貢獻。王亞蓉自1985年起開展紡織實驗考古學研究,先后完成了馬山一號楚墓出土織物、衣衾,馬王堆漢墓出土繡片,江西靖安東周墓出土織物,明孝靖皇后百子衣、萬歷皇帝十二章緙絲袞服的復織和復制工作。主持編寫《中國刺繡》《洞藏錦繡六百年——河北隆化鴿子洞洞藏元代文物》《慈云祥光——贛州慈云寺塔發現北宋遺物》《章服之實——從沈從文先生晚年說起》等著作。

黃慰文(1937-2024)

2024年9月25日,中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員黃慰文病逝,享年87歲。黃慰文,1937年生,祖籍廣東臺山,1958年中山大學歷史系畢業,師從梁釗韜先生。1960年作為進修生到中國科學院古脊椎動物與古人類研究所學習、工作。1974年,他正式調入該研究所,曾任古人類與舊石器研究室主任,負責周口店北京人遺址學術研究工作,曾主持過藍田人遺址發掘。上世紀60年代,黃慰文曾赴陜西藍田,參與了“藍田中國猿人”的調查發掘,包括挖出猿人牙齒化石;1974年至1979年間,在北京周口店遺址(又稱“北京人遺址”)主持工作,與賈蘭坡合著有《周口店發掘記》一書。

蔣福亞(1938-2024)

2024年9月30日,首都師范大學歷史學院教授蔣福亞在北京病逝,享年86歲。蔣福亞,生于1938年6月2日,江蘇武進人。1962年研究生畢業于山東大學歷史系,師從王仲犖先生。同年開始在北京師范學院歷史系工作,歷任講師、副教授、教授、博士生導師。蔣福亞是魏晉南北朝史領域著名學者,對這一時期的政治、社會經濟、民族關系等領域,有精深的研究和突出的貢獻,著有《前秦史》《魏晉南北朝社會經濟史》《魏晉南北朝經濟史探》《走馬樓吳簡經濟文書研究》《管豹集:魏晉南北朝史散論》等論著。

王爾敏(1927-2024)

2024年10月4日,歷史學家、中國近代史研究學者王爾敏教授在加拿大多倫多市逝世,享年97歲。王爾敏,1927年12月出生,河南周口人,臺灣師范大學史地系畢業。歷任臺灣師范大學、香港中文大學教授,臺灣地區“中研院”近代史研究所研究員。專長領域包括中國近代思想史、軍事史、外交史、文化史以及方志學等。著有《清季兵工業的興起》《淮軍志》《明清時代庶民文化生活》和《明清社會文化生態》等。

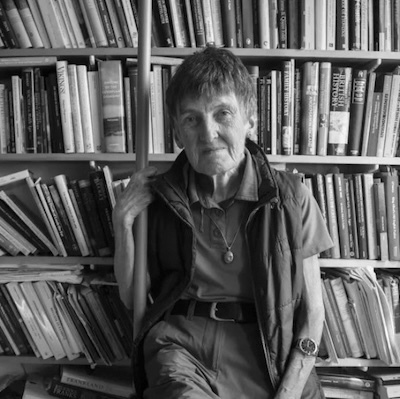

珍妮特·尼爾森(1942-2024)

2024年10月14日,英國歷史學家珍妮特·尼爾森(Jinty Nelson)去世,享年82歲。珍妮特·尼爾森,1942年3月28日出生于蘭開夏郡的布萊克浦,她于1964年在坎布里亞郡的凱西克學校獲得學士學位,1967年在劍橋的紐納姆學院獲得博士學位。1970年任教于倫敦國王學院,1993年晉升為教授,次年晉升為晚期古代和中世紀研究中心主任。珍妮特·尼爾森于1979年當選為皇家歷史學會會員,并于2001年被任命為該學會的第一位女主席。她曾擔任教會歷史學會主席、英國科學院副主席。珍妮特·尼爾森的研究重點是中世紀早期的歐洲,發表了大量關于王權、政府、政治理念、宗教和儀式的文章,并在這一時期越來越多地研究女性和性別,出版了200多本書和論文以及書評,主要著作包括《法蘭克世界,750-900》《早期中世紀的法院、精英與性別權力》以及《國王與皇帝:查理大帝的新生活》等。

朱巖石(1962-2024)

2024年10月18日,中國社會科學院考古研究所研究員、考古學家朱巖石在北京病逝,享年62歲。朱巖石,1962年出生于北京市西城區,1984年畢業于北京大學考古系,同年至中國社會科學院考古研究所漢唐考古研究室工作。1995-2000年,在日本早稻田大學、國學院大學研究生院學習,獲歷史學博士學位。朱巖石長期從事中國漢唐時期都城考古學研究工作,常年主持和負責考古研究所漢唐考古研究室所屬鄴城考古隊的工作,還主持和策劃了鄴城博物館、鄴城考古博物館、磁縣北朝考古博物館、鄴城遺址保護規劃、鄴城國家考古遺址公園等設計方案編制和落實工作。此外,他還曾主持過浙江杭州南宋臨安城皇城遺址,河北贊皇縣西高北朝李氏家族墓地等發掘項目。朱巖石自2009年至今主持考古研究所澳門考古工作,為澳門考古與文化遺產保護做出了突出貢獻;2013年起擔任考古研究所中亞考古隊領隊,負責中國和烏茲別克斯坦聯合考古隊有關絲綢之路古城遺址考古發掘工作,策劃組織在撒馬爾罕召開的“中烏絲綢之路考古與歷史學術論壇”。朱巖石一生著述頗豐,主持和參與諸多重要科研項目,重要代表性成果有《中國考古學·三國兩晉南北朝卷》《澳門圣保祿學院遺址考古發掘報告(2010-2012)》《云岡石窟》《中國出土壁畫全集》《鄴城文物菁華》《鄴城考古發現與研究》《磁縣灣漳北朝壁畫墓》等。

史為樂(1937-2024)

2024年10月18日,歷史地理學家、中國社會科學院古代史研究所研究員史為樂在北京病逝,享年87歲。史為樂,1937年生,江蘇豐縣人,1962年本科畢業于復旦大學歷史系,隨后師從譚其驤先生研究歷史地理學。1965年研究生畢業后進入中國科學院哲學社會科學部歷史研究所(今中國社會科學院古代史研究所)歷史地理研究室工作,1991年晉升為研究員。史為樂主要從事歷史地理學與地名學研究,先后擔任中國地名學研究會理事、地名考證專業委員會主任、中國行政區劃研究會理事、中國地理學會歷史地理專業委員會委員、《歷史地理》編委、中國社會科學院城市發展研究中心副總干事等。著有《中華人民共和國政區沿革(1949-1979)》《中華人民共和國政區沿革(1949-2002)》《中國歷史地理及地名文集》《浮世繪:古代都市與都市生活》《郭沫若紀游詩選注》等。主編有《中國地名考證文集》《中國地名語源詞典》《中國歷史地名大辭典》等,并參與編撰《中國七大古都》《中國史稿地圖集》《中華人民共和國國家歷史地圖集》等在學術界具有重要影響的著作與圖集。

奧塔維奧·班蒂(1924-2024)

2024年10月22日,中世紀歷史研究領域的權威學者、銘文學專家、拉丁語教授奧塔維奧·班蒂(Ottavio Banti)離世,享年100歲。奧塔維奧·班蒂,1924年9月29日出生。他在1965年至1993年期間在比薩大學文學和哲學系擔任教授,教授拉丁文學課程,還在考古學專業學院開設了有關中世紀古物和銘文學的課程,培養了大量優秀的學術人才。作為意大利最杰出的中世紀歷史學家之一,班蒂特別關注制度史的研究,探討市政府的起源、貴族政府及貴族政權的發展。他的研究為理解中世紀社會的政治與文化結構提供了重要的理論基礎和實證支持。在拉丁文學方面,他不僅編輯了多部編年史和中世紀文獻,還對這些文獻的解讀和分析產生了重要影響。尤其是在銘文學領域,班蒂被認為是最權威的學者之一,他的研究成果為銘文的解讀和歷史的重建提供了不可或缺的資料。

金普森(1932-2024)

2024年11月9日,原杭州大學歷史系主任、人文學院院長、浙江大學歷史學院教授金普森在杭州逝世,享年92歲。金普森,1932年生于浙江義烏。1956年考入浙江師范學院(后改為杭州大學)歷史學專業學習,1960年畢業后留校任教,歷任原杭州大學講師、副教授、教授、博士生導師。曾任中國史學會理事、中國現代史學會常務理事、浙江省歷史學會會長、浙江省中學歷史教學研究會會長、浙江省政協文史委員會特邀委員。金普森著有《重陽文存》《近代中國外債研究的幾個問題》《浙東革命根據地》《清代外債史論》等,主編《浙江通史》(12卷)、《浙江企業史研究》,總纂《中國現代史稿》(上下冊)、《中央革命根據地財政經濟史長編》(上下冊)等重要著作,在近代中國經濟史、浙江地方史等領域作出了杰出貢獻。

礪波護(1937-2024)

2024年11月13日,日本東洋史學者、京都大學名譽教授礪波護逝世,享年87歲。礪波護,1937年9月6日生,1960年畢業于京都大學文學部史學科東洋史學專業,歷任京都大學人文科學研究所助手、神戶大學文學部副教授、京都大學人文科學研究所教授兼大學研究生院文學研究科教授;2001年退休后,擔任大谷大學文學部教授兼大學博物館館長。礪波護師從知名東洋史學者宮崎市定,研究中國的政治、社會、宗教史。著有《隋唐佛教文物史論考》《唐代政治社會史研究》《世界的歷史隋唐帝國和古代朝鮮》《馮道——亂世的宰相》《唐朝的行政機構與官僚》《隋唐的佛教與國家》等;編著《中國貴族制社會的研究》《中國中世的文物》《京大東洋學的百年》等。

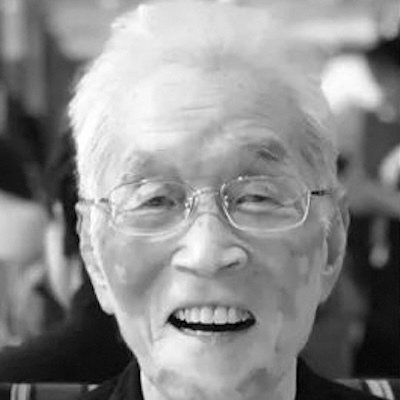

金沖及(1930-2024)

2024年11月14日,黨史和中國近代史專家金沖及在北京逝世,享年94歲。金沖及,1930年生于上海,1947年考入復旦大學,先后任復旦大學團委書記、教務部副主任、教學科學部副主任,文物出版社總編輯,中共中央文獻研究室常務副主任、研究員,國家哲學社會科學規劃領導小組成員,中國史學會會長,馬克思主義理論研究與建設工程咨詢委員會委員,北京大學、復旦大學、中國社會科學院兼職教授、博士生導師,俄羅斯科學院外籍院士。金沖及先后主編或共同主編《毛澤東傳》《周恩來傳》《劉少奇傳》《朱德傳》《陳云傳》等;代表作有《辛亥革命史稿》(與胡繩武教授合著)、《二十世紀中國史綱》《轉折年代——中國的1947年》《生死關頭:中國共產黨的道路抉擇》《決戰:毛澤東、蔣介石是如何應對三大戰役的》等。

鄭毅(1962-2024)

2024年11月17日,北華大學學術委員會主任、東亞歷史與文獻研究中心教授鄭毅在吉林去世,享年62歲。鄭毅,1962年12月出生,吉林省吉林市人。他一生致力于日本近現代外交史、日本侵華史、東亞社會戰爭記憶與“歷史認識”問題、東北地方文獻整理等領域的研究。任東亞歷史與文獻研究中心二級教授、博士生導師、北華大學校學術委員會主任、東亞歷史與文獻研究中心主任、《長白叢書》主編,著有《破解困局的智慧:吉田茂政治思想研究》《吉田茂的帝國意識與對華政策觀研究》《通向帝國之路:原理·天皇·戰爭》等。

王俊義(1937-2024)

2024年11月21日,清史學家、中國人民大學清史研究所原所長王俊義教授在香港病逝,享年87歲。王俊義,1937年生于河南省封丘縣,1960年畢業于中國人民大學黨史系,并留校在哲學系任教。1978年清史研究所成立后,先后擔任研究生班主任、研究室主任、副所長,1989-1991年任所長。1986年晉升副教授,1991年晉升教授,同年調中國社會科學出版社,先后任副總編輯、總編輯。王俊義直接參與清史研究所的創建工作,大力推進清史研究所的對外學術交流,為清史研究所的創建和發展做出了突出貢獻。他長期從事清代學術思想及中華傳統文化的研究,主要著作有《清代學術與文化》(合著)、《清代學術文化史論》(合著)、《清代學術探研錄》《俊義文存》等,主編或參編《傳統文化與現代化》《炎黃文化與民族精神》《中國近代思想家文庫》等。

科林·倫福儒(1937-2024)

當地時間2024年11月23日至24日晚間,英國考古學家科林·倫福儒(Colin Renfrew)教授逝世,享年87歲。科林·倫福儒是公認的世界考古學泰斗,劍橋大學迪士尼名譽教授暨麥克唐納考古研究所前所長,英美兩國科學院院士。他首先提出“社會考古學”概念,后來又倡導建立“認知考古學”,他的著作《考古學理論、方法與實踐》一直是考古學專業人士和學生的必讀教材,對于了解考古學的理念和方法具有重要意義。倫福儒撰寫和主編了很多著作,包括《文明之前》(Before Civilization)、《考古與語言》(Archaeology and Language)、《把它弄明白》(Figuring it Out)及《史前史》(Prehistory),他還是《衡量的考古學》(Archaeology of Measurement)和《智人的頭腦》(Sapient Mind)的主編之一,并與保羅·巴恩合著了《考古學:關鍵概念》(Archaeology: The Key Concepts)和《劍橋世界史前史》(The Cambridge World Prehistory)。

薩巴圖奇(1944-2024)

當地時間2024年12月2日,意大利歷史學家、羅馬大學教授喬瓦尼·薩巴圖奇(Giovanni Sabbatucci)在意大利首都羅馬去世,享年80歲。喬瓦尼·薩巴圖奇,1944年出生于佩魯賈省的塞拉諾,1968年畢業于羅馬大學歷史系,師從歷史學家倫佐·德·費利斯(Renzo De Felice)。論文方向為《近代史上民族統一主義(Irredentismo,或翻譯為“領土收復主義”)與民族主義(nazionalismo)的關系》。1971年到1974年,薩巴圖奇任教于薩萊諾大學和羅馬大學。1974年至1997年,他任教于馬切拉塔大學,其中自1980年起擔任正教授。1997年,他繼承了其導師倫佐·德·費利斯的教席,擔任羅馬大學文學與哲學學院當代史正教授。薩巴圖奇是最近20年來,意大利當代和共和時期最受認可的歷史學家之一,出版有100部著作和各類出版物。另外值得一提的是,在20世紀80年代和90年代,他參與編寫了多本高中和大學歷史教科書,是意大利數代人的集體記憶。

游彪(1965-2024)

2024年12月8日,北京師范大學歷史學院教授游彪在北京逝世,享年59歲。游彪,1965年出生,四川省簡陽縣人。1982至1986年就讀于四川師范大學歷史系。1986年考入河北大學,師從漆俠先生攻讀碩士研究生,畢業后留任,1992年晉升為副教授,1997年晉升為教授。1997年考入中國社會科學院研究生院,師從王曾瑜先生。1999年,赴早稻田大學撰寫博士論文,指導教授是近藤一成先生。2000年獲得博士學位,同年9月,任教于北京師范大學。游彪曾任中國宋史研究會理事、中國社會科學院大學(中國社會科學院研究生院)歷史學院首屆學術委員會委員。他在遼宋西夏金史等研究領域成果豐碩,建樹卓著,出版《中國民俗史(宋遼金元卷)》《宋代蔭補制度研究》《宋代寺院經濟史稿》《宋代特殊群體研究》等專著,在《中國史研究》《中國經濟史研究》《史學史研究》等重要刊物上發表學術論文多篇。

永田英正(1933-2024)

2024年12月16日,日本東洋史學者、京都大學名譽教授永田英正逝世,享年91歲。永田英正,1933年生于日本鳥取縣倉吉市,1957年畢業于京都大學文學部東洋名學專業。1962年,京都大學大學院博士后期課程修滿后,任京都大學人文科學研究所助教、講師、副教授。1974年后歷任富山大學教授、滋賀大學教授。1990年任京都大學文學部教授。1997年從京都大學退休,仍為該大學榮譽教授。轉任京都女子大學教授,2002年從京都女子大學退休。永田英正主要從事中國秦漢史、簡牘學研究,代表作有《項羽》(人物往來社1966)、《居延漢簡の研究》(同朋舎出版1989)、《漢の武帝》(清水書院?人と思想2012、新裝版2015)、《漢代史研究》(汲古書院2018)。

朱瑞熙(1938-2024)

2024年12月20日,歷史學家、上海師范大學人文學院研究員朱瑞熙在上海病逝,享年86歲。朱瑞熙,上海嘉定人。著名宋史研究專家,在宋代政治史、文化史等諸多領域取得了突出成就。曾任中國宋史研究會會長、廬山白鹿洞書院院長、上海師范大學古籍整理研究所所長等學術職務。著有《宋代社會研究》、《中國政治制度通史(宋代卷)》、《遼宋西夏金社會生活史》、《疁城集》等。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司