- +1

滬喀同心|跨越疆海,滬喀文化一路同行

11月29日,“跨越疆海?共赴熱愛”滬喀文化交流周將在上海開幕。為期一周時間內,一系列文化市集、演出活動、體驗課程、電影放映等活動將在上海援疆四區舉行,將喀什豐富多彩的文化帶到上海,更展示了上海援疆多年來的成果。

上海與喀什,一個是東海之濱的國際化大都市,一個是絲綢之路上的交通要沖。兩個相隔萬里的城市,因“文化潤疆”緊緊聯系在一起。2010年起,上海市對口支援新疆喀什地區澤普、巴楚、莎車、葉城四縣,文化是其中的重要部分。在滬喀文化交流周期間,靜安、寶山、閔行、浦東四區文化館、群藝館內都有豐富的相關活動舉行。而這背后,是上海市群眾藝術館和四區群文單位持續多年、潤物細無聲的潤疆工作。

“不論是在喀什還是上海,我們都有自己的活動陣地,長期呈現援疆成果。對于老百姓而言,這次滬喀文化周讓大家能足不出滬,在群藝館、文化館就看到兄弟省市的文化展演,也是新鮮的體驗。”上海市群藝館館長吳鵬宏說,對于群藝館等基層群眾文化單位,文化潤疆不僅僅體現在一時一地,而是要“引進來”和“走出去”并舉,文旅融合,注重內容建設,真正讓滬喀兩地文化交融,推動當地群眾文化建設,讓兩地群眾都能切實體驗到文化潤疆的成果,讓兩地各族群眾像石榴籽一樣緊緊抱在一起。

“引進來”,“走出去”

11月19日,作為滬喀文化交流周的預熱活動,一場充滿熱情與活力的“十二木卡姆”導賞演出在靜安區文化館舉行。國家級十二木卡姆代表性傳承人于蘇普·托合提等人為現場觀眾帶來沉浸式新疆古典音樂體驗。

11月19日,作為滬喀文化交流周的預熱活動,一場“十二木卡姆”導賞演出在靜安區文化館舉行。

上海文化援疆以來,這樣的演出交流幾乎每年都在進行。一場場跨越地域的文化交流活動為喀什人民帶去了上海的溫暖與祝福,也讓上海市民領略到了喀什獨特的文化魅力。

2011年,“上海喀什文化周”之“我們喀什好地方”歌舞巡演活動開啟,喀什地區歌舞劇團聯合對口四縣的文工團和民間藝術團,組成了一支140余人的演出隊伍。他們帶著對上海人民的深情厚誼,踏上了這片充滿活力的土地。在上海的8個區,連續舉辦了8場精彩紛呈的演出,將原汁原味的新疆歌舞和器樂表演呈現在上海市民面前。

此后數年,以“來自上海的祝福”為主題的交流巡演活動成為了滬喀文化交流的又一亮點。上海市、區優秀群文團隊、業務骨干以及專業院團小分隊攜手共進,組成了一支充滿活力的交流巡演團。他們帶著富有海派氣息的民樂民歌、管弦樂等中華優秀傳統文化和經典藝術作品,深入喀什四縣基層。上海的藝術家們與當地群眾共同奏響了文化交融的和諧樂章。海派文化的細膩與喀什風情的豪放相互交織,為兩地人民帶來了全新的文化體驗。演出過程中,藝術家們還與當地群眾開展熱情互動,分享藝術心得,交流文化感悟,進一步加深了兩地人民之間的情感聯系。

上海援疆四區與對口喀什四縣亦有持續的文化交流活動。2023年11月15日,靜安區大寧街道社區文化活動中心舉行了“萬里情深一線牽,靜巴兩地一家親”文化交流活動。巴楚帶來新疆維吾爾族特有的熱情和快樂,在熱烈的舞蹈中,舞蹈團成員和靜安居民快樂互動,靜安也向來自巴楚的朋友們展示戲曲等傳統文化節目。活動增進了友誼,促進了文化交流。

在非遺交流方面,浦東新區群眾文化藝術館以非遺項目為紐帶,與新疆喀什地區莎車縣開展了“‘文化潤疆 非遺傳情’浦莎兩地非遺交流”活動。這一活動作為文化和旅游部與國家民委聯合表彰的“春雨工程”——文化和旅游志愿服務邊疆行優秀項目之一,取得了令人矚目的成果。浦東地區的國家級非遺項目如“龍舞(浦東繞龍燈)”“鑼鼓書”“上海絨繡”“琵琶藝術?浦東派”等,以及市級非遺項目“打蓮湘”“太極拳”,區級非遺項目“傳統技藝?蘆葦編織技藝”等紛紛走進莎車,兩地共同傳承非遺項目,創作精品節目,讓傳統文化深入人心。

自2023年“百場輕音邊疆行”活動啟動以來,上海輕音樂團積極投身于上海的“文化潤疆”項目。他們以“文藝輕騎兵”的形式,不斷深入新疆喀什地區的莎車縣、葉城縣、巴楚縣、澤普縣等基層單位,成功舉辦了105場文藝演出,吸引了超過8萬人次的現場觀眾。此外,他們還進行了35場培訓,共計指導了1500多名學生。在“百場輕音邊疆行”中,他們還創作了《我在澤普等著你》、《莎車是我的詩和遠方》等原創音樂作品,這些作品不僅豐富了當地的文化生活,也用音樂在上海與喀什之間搭建了一座溝通的橋梁。

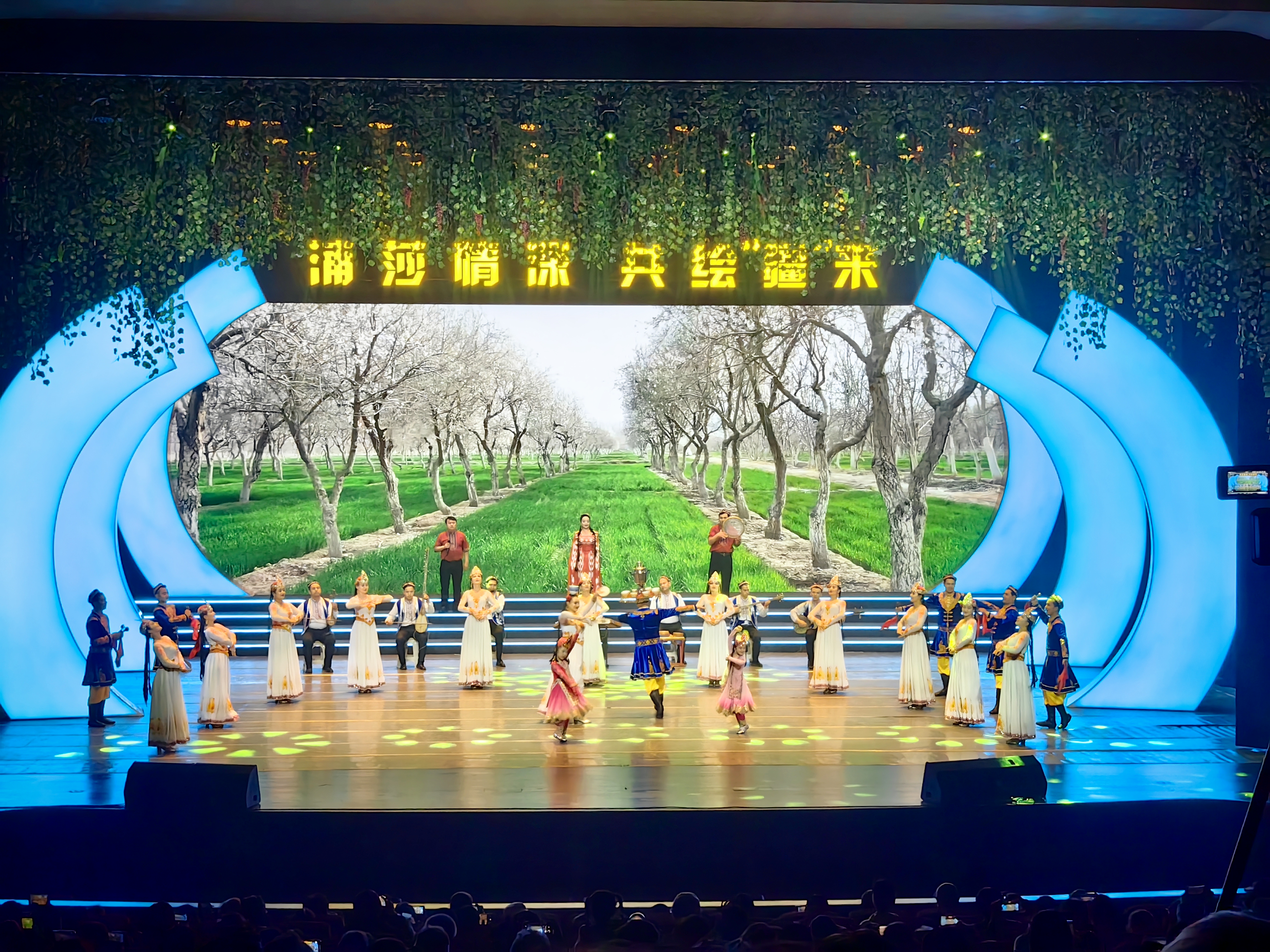

2023年度上海浦東新區、新疆莎車縣兩地文化潤疆階段性成果匯報巡演

交流協作,兩地共創

新疆與上海都是文化交融的發生地。新疆文化特色鮮明,新疆舞蹈熱情洋溢,歷史悠久的十二木卡姆優美動人。上海則是海納百川的包容城市,海派文化在這里發生并發揚光大。上海文化援疆進行了十幾年,多支文化小分隊奔赴新疆,除了帶去演出交流,也與當地文藝團隊合作共創,兩地文化交融碰撞,產生了許多精彩的作品,感人的事跡。

11月30日,上海市閔行區群眾藝術館將舉行文化交流演出,開場節目打擊樂《有朋自遠方來》由澤普文工團與上海閔行鼓鼓藝術團聯袂獻上,這是兩支團隊時隔5年的又一次“合體”。

“我們不僅要將文化演出‘引進來’‘帶出去’,更要堅持‘輸血’與‘造血’并重。”閔行區群藝館館長于曉敏介紹,來自閔行的鼓鼓藝術團數次走進新疆澤普,開展培訓工作,在當地留下了一支帶不走的鼓樂隊伍,樹立了上海文化援疆品牌效應的動人故事。

上海鼓鼓藝術團隨上海市閔行區文化主管部門深入澤普縣展開教學。

2018年和2019年,上海鼓鼓藝術團隨上海市閔行區文化主管部門組織的文藝交流團隊深入澤普縣學校、社區、鄉村、景區等開展多次豐富多彩的文藝巡演,反響熱烈。在澤普和閔行兩地文化主管部門協調推動下,上海鼓鼓藝術團的老師們兩年內數次在澤普長期駐扎,將樂團精品曲目《中華鼓韻》《有朋自遠方來》《秦王點兵》《牛斗虎》《普天同慶》《滾核桃》《老鼠娶親》和手舞獅等系列節目傾囊相授,培訓了一支技藝精湛的澤普版 “鼓鼓藝術團”。這些年來,該樂團的演出在整個喀什地區獨樹一幟,深受廣大群眾的喜愛。

上海鼓鼓藝術團隨上海市閔行區文化主管部門深入澤普縣展開教學。

在喀什莎車縣非遺博覽園中,有一個上海浦東新區援疆的特色節目依舊在每天上演。十二木卡姆歌舞團演員們用上海話在這里表演鑼鼓書《唱不盡的浦莎萬里情》。這是2021年浦東新區國家級非遺傳承人談敬德、康文英及其團隊前往新疆參與創排的節目。

鑼鼓書以滬語演唱,上海地方特色顯著。為了讓莎車縣當地演員盡快學會演唱,兩位非遺傳人用拼音給浦東方言唱詞注音。“起初我是遠程教學,用拼音給浦東方言唱詞注音。新疆姑娘都是那么能歌善舞,等到我們來到莎車時,她們全都會唱了!”康文英說,“感動!”談敬德則介紹,在劇本創作中,要突出浦莎兩地人民的感情,而音樂則要結合兩地非遺元素,突出民族團結的火花。他坦言,盡管方言發音還是帶有一定口音,但整體而言相當不錯:“新疆浦東話,很有特色!”

歌曲《塔里木的胡楊》

“媽媽像一棵美麗的胡楊,扎根在靜靜的塔里木河旁。 ”一曲《塔里木的胡楊》,借物擬人,唱出了上海知青兩代人對祖國邊疆的真切情感。這首歌曲曾獲得第十四屆“群星大獎”。作品由彭程作曲,原上海市群藝館創作部主任王曉寧譜曲,寶山區文化館藝術總監黃濤演唱。由寶山區文化館原創戲劇小品《昆侖山下的堅守》,描述上海支青姜萬富1960年代支邊新疆的事跡,也是一部感人的作品。這些作品是寶山區與喀什葉城縣文化交流的成果。

“在新疆題材作品創作過程中,我們得到了葉城縣當地寶貴的支持。” 寶山區文化館副館長許建介紹,援疆題材作品需要融合新疆當地文化元素,只要他們有需要,葉城縣都會提供詳細資料,包括當地歌舞團的大量舞蹈視頻等內容,文化援疆搭建了交流的通道,讓兩地文化溝通更便利,提供了文化共創的條件。

組織培訓,干部掛職

文化潤心融情,潤物細無聲。文化援疆是一種“軟實力”,也是實實在在能滋潤當地百姓的“春雨”。上海市群藝館館長吳鵬宏跟隨上海援疆團隊去過幾次新疆喀什,他的切實感受是,很多縣里文化場館建設得非常好,不缺“硬件”,但缺乏足夠的文化活動提供給市民,文化內容建設和干部建設仍有待提高。

上海公共文化服務在全國居于領先水平,群文創作精品不斷,在“群星獎”屢獲佳績,上海市群眾藝術館牽頭打造上海市民文化節、上海市公共文化配送、上海市群文新人新作展評展演等具有上海乃至全國影響力的文化品牌。在文化援疆的過程中,干部培訓也成了重要的一部分內容。新疆干部來到上海掛職,上海組織潤疆團隊奔赴當地,介紹傳遞“上海經驗”,都是上海文化援疆持續在進行的工作。

寶山區文化館副館長許建對一位葉城歌舞團前來掛職的小伙子印象深刻,“他剛來館里還比較青澀,經過三四個月的掛職鍛煉,綜合能力有了很大提升,整個人的氣場都變足了。”喀什干部掛職在上海四區都長期存在,為當地干部提供了深入體驗上海基層文化機構的機會。

靜安區文化館副館長顏海蕓介紹,2023年,靜安區依托區社聯先后安排2批次共20名巴楚縣基層干部掛職于靜安區相關社會組織,期間組織10名巴楚掛職干部開展“靜安社會組織公益體驗行”,前往青艾健康促進中心、靜安區康健驛站服務中心、靜安中器綠循環公益服務中心等公益組織參訪。7月-10月共接待11批次652名巴楚基層干部來訪交流,靜安援建巴楚的美好愿望從“施工圖”逐一變成“實景畫”。靜安區還通過“胡楊智旅”公益行,帶動區內文化類社會組織走進巴楚,開展帶教指導、業務培訓、走訪交流。

文化潤疆,意義深遠

今年新疆古爾邦節期間,寶山區文化館一位文化干部主動請纓去新疆深入體驗當地文化,為音樂創作尋找靈感。

“我想這說明了一個問題,經過這么多年的互動和接觸,上海和新疆兩地的文化交流漸漸變被動為主動,最終我們要由‘公轉’變成‘自轉’,讓文化交流自然生發,這樣兩地文化交流才能更持久,更具魅力。”許建覺得,“經過這么多年努力,這是一種好的開始。”

閔行區群藝館攝影干部、上海攝影家陶志軍也在援疆過程中對新疆產生了深厚的感情。他前后十次進疆,七次來到澤普,深入田間地頭、農戶人家,記錄了文化援疆、教育援疆、產業援疆、愛心援疆、援疆二代、幸福宜居等方面,見證了第九批、第十批援疆干部人才舍小家為大家的援疆精神,及上海援疆取得偉大成就。11月29日,這些攝影作品將在“絲路之約 金鳳澤普”攝影藝術展呈現,讓更多市民了解上海援疆的成果。

“文化援疆這些年,真正能從上海去往新疆或是新疆來到上海的人依然有限,通過滬喀文化周這樣的活動,讓老百姓深入參與其中,也是非常重要的。” 閔行區群藝館館長于曉敏感慨,“讓更多人知道文化潤疆的重要性,更多人參與其中,這項工作的意義就會成倍地增加。”

浦東新區文化藝術指導中心活動部唐麗雅認為,文化是了解一個地方的窗口,文化吸引力有“以點帶面”的作用,“上海市民在家門口看了一場十二木卡姆演出,感受到新疆音樂的吸引力,也許就會有興趣前往新疆,深入體驗當地文化。我們通過文化交流,就能夠帶動文體商旅融合。”

“文化方面,新疆有新疆的特色,上海有上海的強項。”靜安區文化館副館長顏海蕓認為,在文化援疆的工作中,兩地要發揮各自強項,上海各區文化館、群藝館也應與市群藝館聯動,“相互借鑒力量,整合資源,發揮聯動效應。”

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司