- +1

陳定方︱?qū)W者應當有兩支筆——黃仕忠《進學記》序

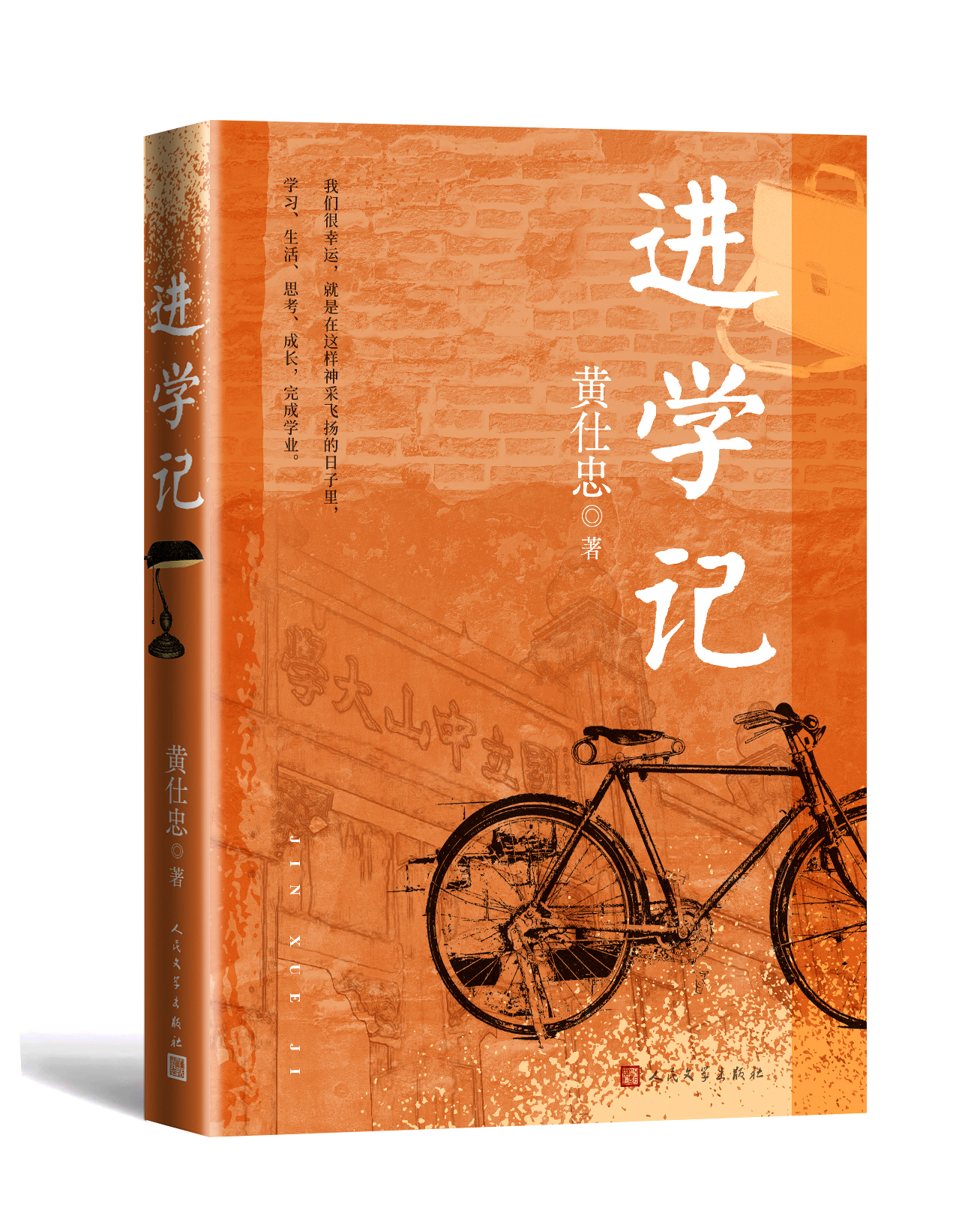

《進學記》,黃仕忠著,人民文學出版社,2024年10月版

人生是一個進學的過程。黃仕忠這本《進學記》,記錄了他從讀書求學、訪書問學到指導學生的一些人和事,從中也可以窺見一代學人的人生歷程。責任編輯希望我作為親歷者和見證者為此書作序,讀著仕忠的文章,我也漸次打開記憶的閘門,就借此機會,說一些回憶和感受。

一

我本科在西南師范大學(后與西南農(nóng)業(yè)大學合并,更名為西南大學)中文系,畢業(yè)后留校任教。三年后,有感于專業(yè)基礎(chǔ)不足,我放棄教職,報考研究生,在1987年秋天進入中山大學,師從李新魁教授學習漢語史,專業(yè)是漢語音韻學。

黃仕忠比我早一年到中大。他在杭州大學中文系讀本科、碩士,畢業(yè)后留校教了一年書。雖然已在《文學遺產(chǎn)》《文獻》《杭州大學學報》等刊物發(fā)過論文,但自覺學識尚淺,若久滯一地,眼界便會受限,所以想再作深造。他的專業(yè)當時只有王季思先生招生,就考來了廣州。

我們倆在本科同學里年紀偏小,都屬于“聽話”的那一撥,平時只想著怎么把書讀好。同時在家里都排老幺,父母身體健康,上有哥姐,所以可憑興趣做自己想做的事。不經(jīng)意間,我們離家越來越遠:我從蜀水(成都)到了巴山(重慶),又來到羊城;他從西施故里(諸暨)到了西子湖畔(杭州),再南下珠江水邊,緣分讓我們相逢于康樂園。

1980年代后期的中大,學風甚好,導師認真教,學生勤勉學。研究生階段的同學,不少是從本科直接讀上來的,在工作與深造、做學問與走仕途之間搖擺,不免有“選擇的焦慮”。我倆因為有過工作經(jīng)歷,目標早已明確,所以每天只是讀書做筆記,擬題寫文章,聽導師講授指點,與同學交流心得,專注學業(yè),歲月靜好。

我倆的專業(yè),一個是語言,一個是文學,就像巴山蜀水與會稽山陰,似乎相隔甚遠,實際上又很相近,因為都是做古代典籍的相關(guān)研究,他的研究對象,也是我的研究材料,二者互為表里。語言學是一門傳統(tǒng)而現(xiàn)代的學科,強調(diào)實事求是,力求得出“科學”的結(jié)論;文學則屬于古老而前衛(wèi)的領(lǐng)域,需要張開想象的翅膀,面對復雜的人性,鮮有定論。我們很少就對方的研究本身作討論,只是分享各自對學術(shù)的理解和導師的趣事,印證老師們對于同一問題的不同理解與評價,又或是交換師長的相互看法,倒也蠻有意思。

黃仕忠于1989年夏天畢業(yè),留校在中大古文獻所任職。次年夏天我畢業(yè)時,未能留校。當時有去行政機關(guān)和出版社幾個選項,我去了花城出版社,以為在這樣的機構(gòu),或許有繼續(xù)做學問的機會。我先在古典文學編輯室,兩年半后轉(zhuǎn)到《隨筆》編輯部,再一年半后,因偶然的機緣轉(zhuǎn)向圖書批銷,從此斷了做學問的念想。

二

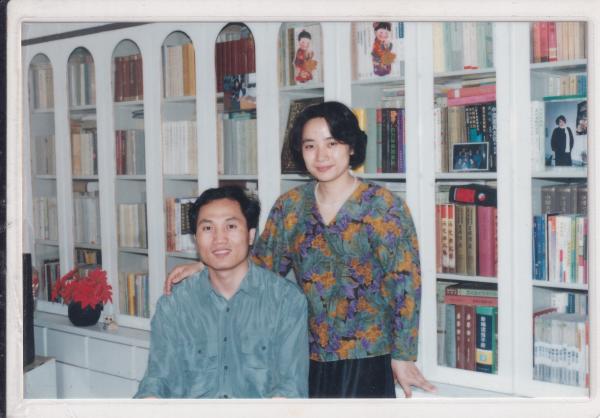

1990年11月,我和黃仕忠在廣州結(jié)婚。既無婚紗照,也未辦婚禮,把碗盞瓢盆合在一起,就是成家了。

90年代初,正是全民經(jīng)商熱潮興起的時候,“學問無用”之說漸起。不過這些好像和我們沒關(guān)系,我倆從來不曾有過經(jīng)商下海的念頭,也不覺得自己是做生意的料。雖然收入不多,但兩個人掙,兩個人花,也沒有太大壓力。編輯工作安定,只要認真細心便好,不像做學問那么“燒腦”,收入比在大學當老師還高些,其實很適合我。

黃仕忠在古文獻所,不用坐班,不用上課,每天編校古籍,撰寫論文,也是悠然自得。他認為自己平生喜歡的,就是讀書做學問,而今不但每天有書可讀,而且每月還有工資可領(lǐng),這已經(jīng)很好了;至于學問有用或無用,在未做成之前,是沒資格置評的,何況在大學里,總歸還是要講學問的。所以他不僅安之若素,還覺得自己的進學經(jīng)歷是在杭州和廣州,學術(shù)的中心則在北京,應當去親歷體會一番,才算完整。

黃仕忠與陳定方

那一年,教育部開放了人文學科的“博士后”流動站,黃仕忠第一時間就聯(lián)系了北大袁行霈先生。袁先生咨詢后,遺憾地告知,只有應屆畢業(yè)的博士才有資格,那時黃仕忠博士畢業(yè)已經(jīng)三年,職稱是副教授。但他這個人,一旦認定了目標,便是非辦成不可。再咨詢有關(guān)部門,得知可以申請做訪問學者,于是在1993年秋到1994年夏,他赴北大跟隨吳組緗先生訪問學習了一年。正是在這一年,我的事業(yè)也發(fā)生了轉(zhuǎn)折。

1993年10月,詩人顧城去世。我大學低一級的學妹兼好友,是一位新詩愛好者,她從海外帶回許多關(guān)于此事的縱深報道。我們合作編成一本書,題為《朦朧詩人顧城之死》,交由花城出版社出版,希望趕在11月首屆“南國書香節(jié)”上發(fā)行。但以當時社里的出版流程,不可能在一個月內(nèi)趕出來,社長建議我走“非常規(guī)”流程,由我們具體操辦了此書的編輯、校對和印刷發(fā)行,才趕上了時間。這本書當時引起了很大的反響。借此機緣,我們合作注冊了一個公司。

半年多后,1994年6月18日,因偶然的機緣,我在廣州市圖書批發(fā)市場租下了一個位置不錯的檔口。只是剛簽約,我就得去編新一期的《隨筆》。五天后,仕忠結(jié)束在北大的訪學回到廣州,才知道這件事。那時他一個月的工資才夠兩天的鋪租,但他二話沒說,第二天就去打掃鋪面,粉刷墻壁,搬書開張,成了我的第一位員工。我則在編完稿后,設(shè)法向親戚朋友借了一筆錢,交上了“兩按一租”鋪面費用。在我去檔口時,對面的老板娘對我說:“你家那個戴眼鏡的馬仔很不錯。”只是他才幫了不到十天,就因急性闌尾炎住了院,“犧牲”掉了他的闌尾,不過這已經(jīng)讓我贏得時間窗口,得以安排好有關(guān)事宜,從此正式進入圖書批發(fā)行業(yè)。

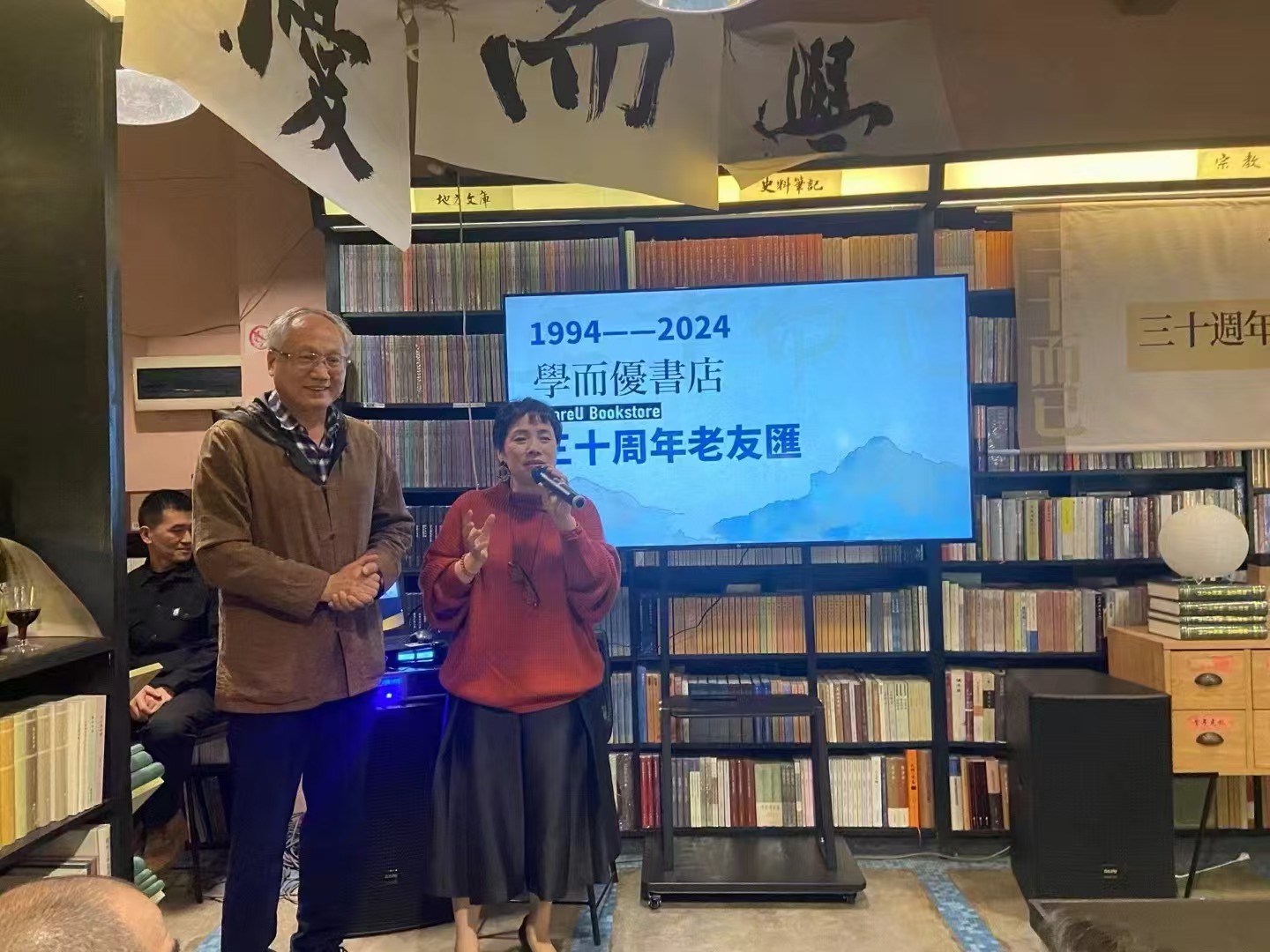

但是既要組稿、編稿,完成出版社的任內(nèi)工作,又要管理一家新開張的公司,這個公司每年還要向出版社交管理費,我實在忙不過來。也想過讓店面員工承包經(jīng)營,但他們不敢承擔經(jīng)營責任。而這個時候,公司已經(jīng)產(chǎn)生債權(quán)債務,我也不能一走了之。于是從1996年元月一日開始,我正式辦了當時頗為流行的“留職停薪”手續(xù),專心經(jīng)營公司,并在當年秋天,開辦了第一間零售書店——學而優(yōu)書店。

回想起來,他說要去北大一年,我一點也沒覺得詫異,就讓他去了;我簽下這個檔口,他說簽都簽了,那就做吧。他后來才說,其實不無擔心,只是覺得這是我的選擇,也是我的機會,成與不成,試過才知道;哪怕虧了,只要及時收手,大不了苦上兩年,總能還清的。我的很多重要決定,大多是源自我的直覺及偶然的機緣,他通常會提出意見或建議,卻從來不曾反對。——事實上,對他的選擇,我也是同樣支持的。

三

留校任職的前十五年,仕忠的工作較為清閑。我曾與他討論過,是否可以像有些老師那樣兼著炒個股之類,他笑而不接。其實哪怕在最困難的時候,他也沒想過“炒更”(打短工兼職),更不要說炒股了。按他的說法,要保持一份靜氣已是不易,一旦沾染外面的氣息,再想靜心做學問,就難了(正如我一樣)。

另一方面,他的興趣很廣,并不會一頭鉆進故紙堆里就不出來。他的博士論文做《負心婚變母題研究》,上溯到《詩經(jīng)》時代,下延至現(xiàn)當代文學,結(jié)束于1988年諶容的小說《懶得離婚》。他不僅著眼于文學本身,也關(guān)注當代社會中的婚變事件,且有感于大學生和返城知青的婚戀所遭受的輿論壓力,展開文學社會學的研討,對婦女解放、婚姻道德等現(xiàn)實問題也提出了獨到的看法。以傳統(tǒng)學術(shù)為基石而又十分關(guān)注當下,或許正是這代學人的特色吧。

1998年,他應邀為江蘇文藝出版社編選了一本《老中大的故事》,從一個獨特的視角,發(fā)掘諸多鮮為人知的文獻,進而對現(xiàn)代高等教育的變遷和院系調(diào)整等事件,有新的感悟。他曾考慮過將來有機會要做一做這個題目。

在90年代的“文化熱”中,他從區(qū)域文化的角度,觀察廣東的改革開放,解釋廣東“先行一步”背后的文化因素,在《羊城晚報》發(fā)表了一系列文章,討論廣東人的“文化品格”。這組文章以散文的筆觸、獨特的視角、嚴密的邏輯和簡潔的文字,受到了讀者的肯定,有多篇文章被《文摘報》摘要轉(zhuǎn)載。但當朋友們鼓勵他趁勢而為,往風頭正勁的文化散文一路發(fā)展時,他卻又回到了自己的老本行。

對我辦書店這事,他也很感興趣,認真分析了學而優(yōu)書店得以快速成長并走向成功的原因,饒有興味地從中體悟“市場經(jīng)濟”及其包含的“物競天擇”的涵義,考察“二渠道”這條“鯰魚”所起的作用。他也喜歡聽我講書業(yè)界朋友的故事,他說,將來有機會時要寫一下90年代中國出版業(yè)的故事。

陳定方

在我的圖書批發(fā)門市剛開張的那段時間,我心里沒底,問他到底是賺還是虧呢?他盤算了一下“流水”,說應該還是有得賺的。我說那就可以了。之后我的業(yè)務快速發(fā)展,他卻又從旁觀角度,認真地做著“學術(shù)探討”,認為我在普遍缺少“誠信”的社會背景下,做事踏實,講究信用,因而贏得了同行的信任,獲得許多資源和合作機會;讀書、教書到編書的經(jīng)歷,又使我對好書有著某種直覺,出手較穩(wěn)較準;雖然“在商言商”,但圖書畢竟不同于一般商品,發(fā)行圖書其實也是在傳播文化,我們更多想的是怎么把事情做到最好,就像做學問那么認真,而不是只計算著怎么才能賺最多的錢,無為而無不為,這是學而優(yōu)書店能夠贏得讀者青睞、獲得某種成功的一個重要條件。

這些分析讓我很受用,不但因為這是比較真實的我,也讓我對自己有了新的認知。像我這種算術(shù)很差的文科生,原本就不太會“計算”,把事情做好就行,這既是我的出發(fā)點,也是我的歸宿。我自認為對于書業(yè)有著一定的使命感,只要不虧或者少虧,就是在做一件有意義的事情,就已經(jīng)很好了呢。

他卻又天馬行空地引申到他自己的專業(yè)領(lǐng)域:在輕商的傳統(tǒng)社會里,古代文人總把矛頭對準商人,因為商人憑著“三千茶引”就可以奪走他們心中的女神,讓窮酸們情場向隅、青衫濕透;再者罵商人不但沒有風險,而且“政治正確”。延續(xù)下來,很多做傳統(tǒng)文化研究的學者,十分鄙視“充滿銅臭”的商人,口不言“阿堵物”,殊不知商業(yè)活動和經(jīng)濟利益,原是推動社會進步的原動力之一呵!

不僅如此,他還由此引申出文藝與娛樂產(chǎn)業(yè)的關(guān)系,覺得可以把市場競爭、市場準入、客戶分級等概念運用到戲曲研究之中,來解讀演劇相關(guān)的活動。有人把底層演劇與文人劇作對立起來,以為是文人“侵占”了藝人的舞臺,他卻從“把蛋糕做大”的角度得出不同的結(jié)論。這讓他與單純呆在象牙塔里的學者,有了一絲絲不同。

他自認是在做嚴肅而高尚的學問,但他并不認為在象牙塔里做學問就一定是高尚的。學問之事,猶如一枚鉆石胸針,在兵荒馬亂、食不果腹的時候,便是一塊無用的石頭;在經(jīng)濟發(fā)達、社會安寧之時,它的價值才會凸顯。既然如此,我們有什么理由輕視經(jīng)商做實業(yè)、為政府繳納稅收、為社會提供就業(yè)機會的企業(yè)家呢?

他又說,我們的書價太便宜了,因為大家只計算紙張及印刷的成本,從來不覺得寫書人的“知識”有價值,才會嚷嚷書價太貴。問題是說書太貴的,還都是讀書做學問的人,這其實是讓自己的“精神生產(chǎn)”貶了值呢。

我趕緊制止他:這些在自己家里說說就好了,千萬不要到外面去講,你會被口水淹沒的,何況我們家本來就是開書店的!

四

黃仕忠其實是一個十分固執(zhí)的人,連導師黃天驥先生也是這般覺得。因為他總喜歡對別人的話說“不不不”,而要說服他,則是難上加難。他在北大任教的同鄉(xiāng)老友說:黃仕忠總要說得他是“正確”的,所以我們就不和他爭了。

對這話我深有感觸:仕忠喜歡尋根究底,書呆子脾氣上來,每句話、每個字,甚至一個語氣,都要如他的意,才肯放過。有時候興沖沖告訴他一個想法,希望得到他的肯定,結(jié)果他往往來一個“其實你還可以如何如何”,當頭一瓢冷水,搞得你興致全無。

我有時說他剛愎自用,而且從來不肯認錯。他卻并不生氣,辯解說,一個學者,需要有一點“剛愎自用”,才能堅守本心,如若不然,他便不是他了。世間滔滔皆如是,也不妨有那一小撮人并不如此。所以他甘居“另類”,因為他想的與做的,與別人很不相同。他自我解嘲說:這是諸暨人性格所致,硬碰硬,不屑取巧,無意捷徑。后來我才知道,他的碩士生導師徐朔方先生就是這樣,真可謂有其師必有其徒,所以我也只好隨他了。

他認為自己很幸運,上大學時還不滿18歲,不像他的許多同學那樣被“文革”耽誤了許多年,同時他又經(jīng)歷了在鄉(xiāng)村底層的艱難歲月,早早就懂事了。他能考上大學,主要靠自學,在大學里,也能自己安排讀書。后來讀研究生,師承徐朔方、王季思先生,不僅受到系統(tǒng)的學術(shù)訓練,而且接續(xù)了民國學風,從中感悟到學術(shù)與人生的關(guān)聯(lián)。因為讀書還算認真,基礎(chǔ)也還扎實,平時總想著“另辟蹊徑”,所以他很早就在專業(yè)上有自己的看法。他半真半假地說,嶺南屬“化外之地”,學術(shù)競爭強度沒江浙高,生存不難;何況已辛苦太太開書店賺錢了,既然如此,也就無須在意世俗的眼光和管理方的要求,埋頭做自己認定的學問就好。

他倒是很自信:真正的學問,一定能進入學術(shù)史,能夠傳承下去,必然是符合民族國家的利益,也是管理方所需要的,那么遲早會得到認可,從冷門變成熱門;哪怕這些都落空了,只要內(nèi)心坦蕩,沒有虛度光陰,也就不枉付出了。

從20世紀90年代到新世紀前十年,人們先是感嘆學問無用,后來則又批評學界“浮躁”,他卻對學生說:哪怕世界上百分之九十五的人都是浮躁的,我們也應爭取做剩下的百分之五中的一員。

古人有言,“肉食者鄙,未能遠謀”。他“剛愎自用”地認為,要論真正的學問,仍得聽學者的;學者的學問,源于個人的追求和自律,不是“管理”出來的。他的目標是做一個合格的學者,所以我行我素,甘愿游離于“主流”之外,坐了二十年“冷板凳”。另一方面,他又保持旁觀者立場,努力站在歷史的高度,持理性批判的態(tài)度,思考從大學教育、大學改革到學科發(fā)展的諸多問題,認識“學術(shù)”的本質(zhì),自以為有獨得之見。不過在那時,這些都只能與二三素心人一說而已。

他所在的中山大學古文獻所,在1983年成立時,是與院系并列的實體單位,但一直處于邊緣,在新世紀初更被降為二級單位,差點兒解散,暫時掛靠在圖書館。他在2004年接過古文獻所這個攤子,當時老所長退休,新所長調(diào)去北京,他只是副所長,就主動向校長要“官位”。校長很高興,覺得此人自討苦吃,說明是愿意做事的,就任命他做了所長(無行政級別)。他又去找主管文科的校領(lǐng)導,認真地闡發(fā)了自己對學科發(fā)展的設(shè)想,領(lǐng)導十分詫異地說:想不到黃仕忠你還是有一套想法的嘛。仕忠聞得此言,“呃”而無語,回來后與我嘆息了一番。

此后,古文獻所與圖書館學、情報學和檔案學專業(yè)聯(lián)合組建了“資訊管理系”,在保留研究所體制的同時,也從事教學工作。2009年冬,該系升格為“學院”,他辭去了系副主任職務,帶著本所同仁,將教學崗位轉(zhuǎn)到了中文系。至此,他才不用一次次向朋友解釋,為何來中文系總見不到他,為何他的職位去了圖書館學專業(yè)。

2013年春,古文獻所成立30周年,學校主要領(lǐng)導去看該所的成果展,頗有嘉許:近五年的學術(shù)成果甚是豐碩,不遜于本校的教育部重點文科基地;中文系當時所得六個國家社科重大項目,有兩個半是該所教師承擔的。

也是在這一年冬,他通過了教育部“長江學者”特聘教授的評選,進入“主流”。此前他做了很多年的“四級”教授(教授最低級),只是他沒怎么在意,因為四級也是“教授”嘛!

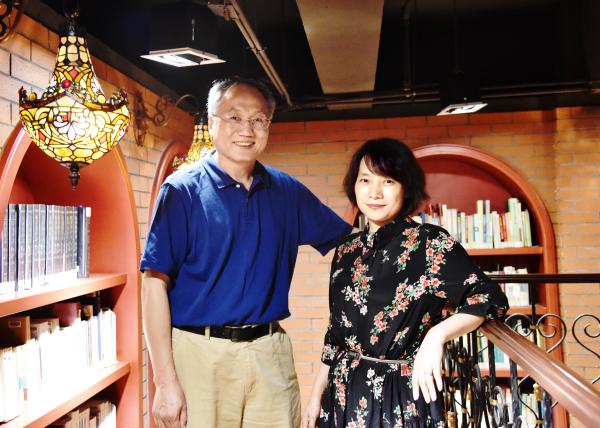

黃仕忠與陳定方

五

回顧這段進學歷程,我們在各自的領(lǐng)域努力,也算各有所成。

感謝仕忠的支持,我的學而優(yōu)書店,已經(jīng)與廣州的讀者同行了30年,成為廣州的一座文化地標,我個人也受到國家新聞出版總署的多次表彰,獲得了一些重大榮譽,如2014年度的“國家出版政府獎”,而黃仕忠與學生以十年心力編校整理的《子弟書全集》,也只獲得該項政府獎的“提名獎”。

仕忠卻說,他得到的更多。

因為我和我的書店,讓他在90年代商潮涌動時,仍能有一張安定的書桌。2001年春,他第一次出國,赴日本訪學一年,致力于尋訪日藏中國戲曲,邀請方給予的生活費相當于他的十倍工資,因為沒有后顧之憂,他把這些錢都用于訪曲的旅費以及復制資料了,從而得以開啟一個新的學術(shù)領(lǐng)域。

他說到很多次與出版社接觸,只要自報家門是“陳定方的先生”,便得到刮目相看。他在社科文獻出版社出版《子弟書全集》,在廣西師范大學出版社出版《日本所藏稀見中國戲曲文獻叢刊》等,即是緣于我的介紹,認識了兩社的老總,承蒙他們青眼,看中了這位剛過不惑的普通學者;他不用出錢資助,就早早確定了幾套大書的出版計劃。老總們說,現(xiàn)在居然還有這樣純粹的學者,理當大力支持。他與這兩家出版社的系列合作,一直延續(xù)到今天。

另一方面,最近十多年來,在互聯(lián)網(wǎng)的沖擊下,圖書銷售行業(yè)生存艱難。我逐步收縮戰(zhàn)線,從高峰時近30來家門店,到只剩下一家本店。在清理債權(quán)債務的關(guān)鍵幾年,因黃仕忠獲聘“長江學者”,額外得到了一筆不菲的收入,再加上他的公積金,正好用來補貼我的書店,讓我能把書店的事情擺平,嗣后正式退出管理崗位,并開啟新的進學旅程。近五年來我感興趣的事情,是五行針灸和花精治療。中醫(yī)理論博大精深,自然療法法天則地,我現(xiàn)在更多關(guān)注個體的生存狀態(tài),關(guān)注環(huán)境、情緒、心理與生命的關(guān)系。

想想也真是巧合,在我涉足圖書批發(fā)行業(yè)和退出之時,這位“戴眼鏡的馬仔”都給了我及時的后援。這,大概就是命定的緣分吧。

黃仕忠與陳定方

2020年正月,黃仕忠的父親以95歲高齡去世。因為新冠疫情,人們大部分時間只能關(guān)在家里。為了紀念父親,仕忠撰寫了一系列回憶文章,記錄童年少年的時光,記錄父親母親和家鄉(xiāng)父老的事跡。他寫得廢寢忘食,有時飯菜上桌一個多小時了,還在寫;甚至睡夢里都在琢磨情節(jié)、安頓文字,幾乎魔怔了。他對每一篇都用盡了心血,浸透了感情,帶著無言的酸辛,也帶著深切的悲憫,所以感人頗深。

朋友們說他是被學術(shù)耽誤了的作家,同事吳承學教授稱之為“新銳鄉(xiāng)土散文作家”,我則戲說“一顆大器晚成的作家新星,正在冉冉升起”。他的這些文章已經(jīng)結(jié)集,題作《錢家山下》,將由廣西師范大學出版社出版。

學者應當有兩支筆,一支寫學術(shù),一支寫文學,這是徐朔方先生和王季思先生當年的諄諄教誨,黃仕忠銘記在心。只是他以往雖然偶有寫作,但不曾著意開拓,如今記憶之門驀然打開,文思紛至沓來,便再也收煞不住。

他進而敘寫了大學時的師長、學界的前輩,但與通常所見的回憶文字不同,他把這些學者放在一個特定的歷史時期,放到學術(shù)史的大框架里,寫下了他們的經(jīng)歷與個性,喜悅與哀傷,遇與不遇,理解與誤解……幾乎每一篇文章都寫出了學者鮮明的個性。更重要的是將這些文章合而觀之,又構(gòu)成一個整體,可見一個時代知識人的群像,也是一個時代思想史和學術(shù)史的記錄。

他也用文字記錄自己在大學時代的懵懂時光,但又別具匠心。他用了戀愛、學外語、衣服、糧票、自行車等事件或物件,來切入恢復高考后最初幾屆大學生的生活,讓人仿佛回到當年的時光,引發(fā)了廣泛的共鳴。

他很少為人寫序。他為學生的書所寫的序,也與一般偏重于介紹和揄揚的情況不同。他指導學生時,通常根據(jù)學生的具體情況,商定合適的領(lǐng)域,目標是使其擁有一塊屬于自己的“領(lǐng)地”,從文獻的全面尋訪入手,通過研讀敘錄,由表入里,循序漸進,爭取三到四年筑基,五到八年有所成,十至十五年或可自成一家。他說若有半數(shù)學生能“聽話”而各有所成,他日這些“點”連成“面”,對于學術(shù)的貢獻,便自有可觀了。所以,他在序中記錄了他當初的規(guī)劃以及學生在進學過程中的種種經(jīng)歷,著意寫成不同領(lǐng)域的學術(shù)史記錄。

我以為概而言之,仕忠的隨筆寫作,可以歸納為三:一是筆帶深情,二是寫出了人,三是記錄了時代。

現(xiàn)在,仕忠把同類文章匯集成冊,于是有了這本隨筆集。其實我不曾對他所有文章做過細讀,我個人的閱讀感受也不一定準確,我只是作為他進學旅程中的陪伴者和旁觀者,記下所經(jīng)歷的一些點滴,讓讀者對這位“新銳隨筆作者”多一些了解,勉強算作序吧。

黃仕忠著《進學記》,2024年10月由人民文學出版社出版,本文為陳定方所撰序言,澎湃新聞經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司