- +1

第一位全才的漢學家:沙畹、沙畹文庫與法國漢學

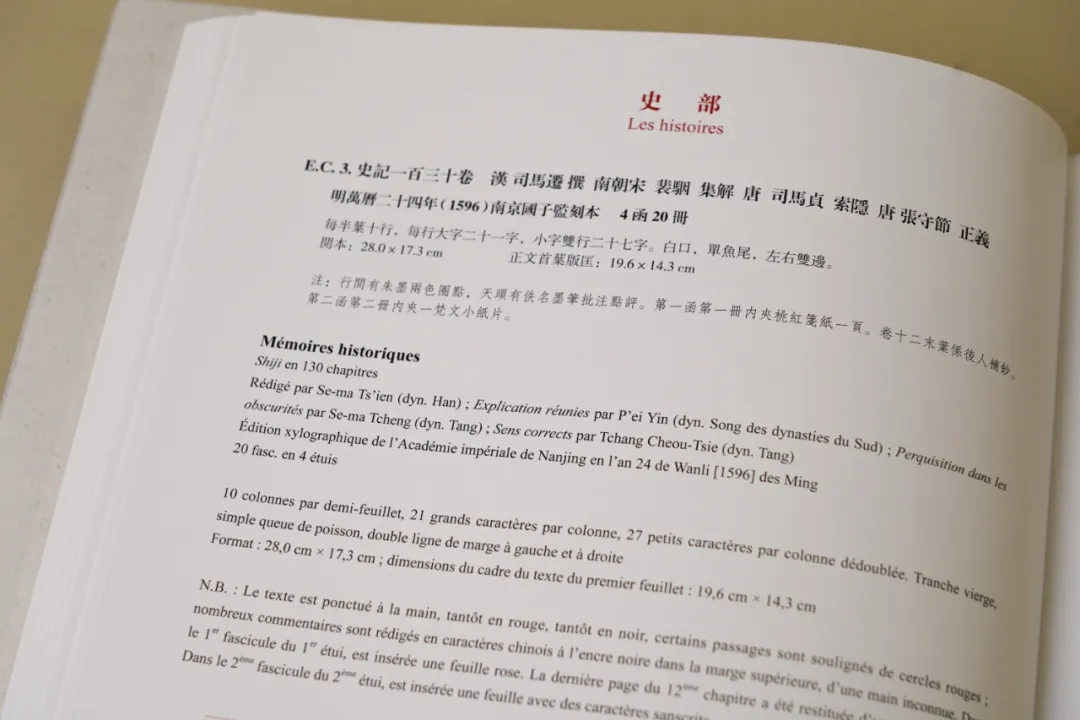

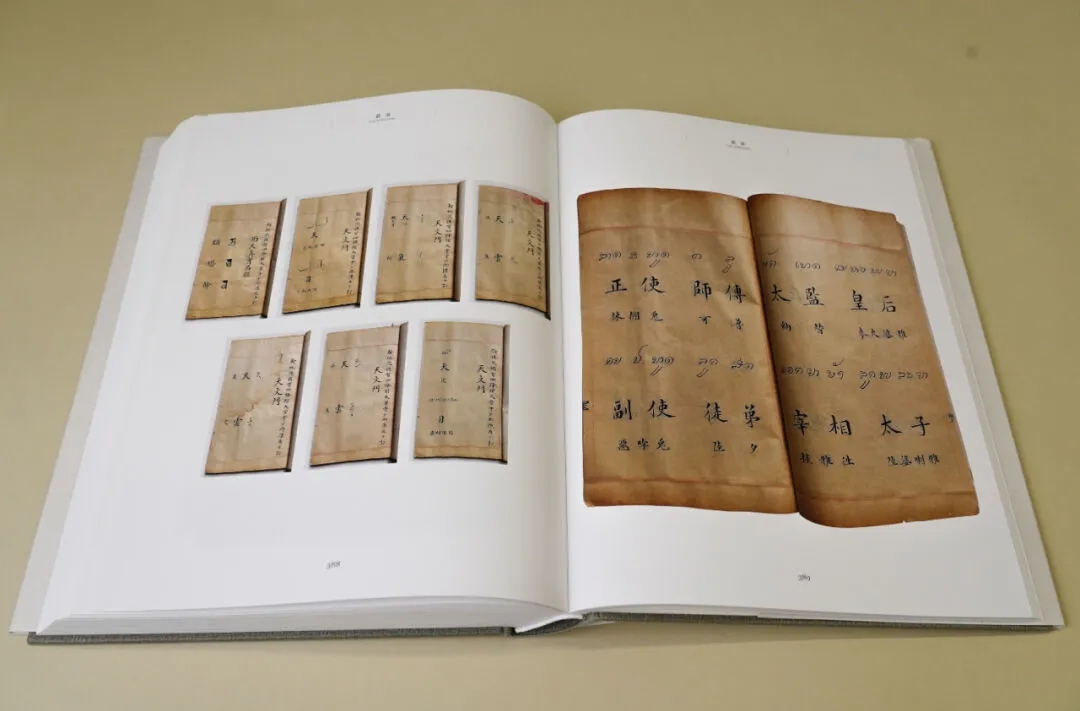

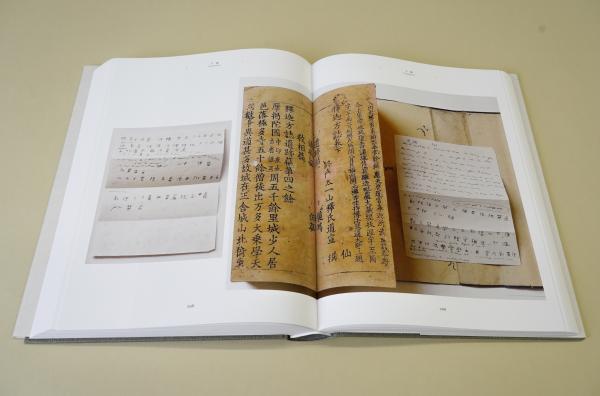

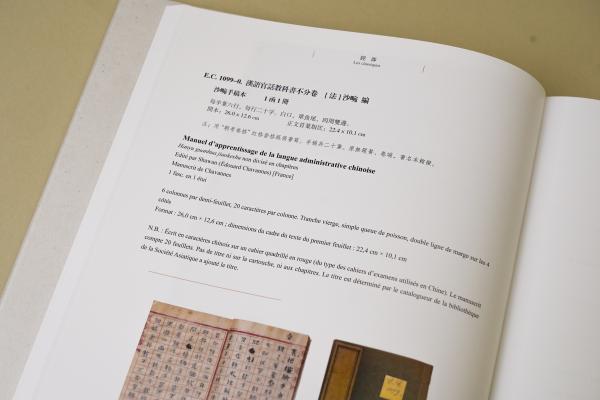

《法國亞洲學會圖書館沙畹文庫漢籍善本圖目》,法國亞洲學會 / 中國復旦大學古籍整理研究所 編,中西書局,2023年12月版

法國漢學家沙畹(édouard Chavannes,1865-1918)是一個具有里程碑意義的學者。他被譽為“第一位全才的漢學家”“歐洲漢學泰斗”,知名漢學家伯希和、馬伯樂、戴密微、葛蘭言等都出自他的門下。沙畹不僅是杰出的學者,也是藏書家,曾覓得許多漢文的珍本秘籍。這些古籍善本既有很高的學術價值,也不乏文物價值。但以往因為沒有正規編制、公開出版的目錄,海內外對其詳情無法了解,自然也無法檢索閱覽。

2013年,復旦大學古籍整理研究所與法國亞洲學會簽訂合作協議,中方由陳正宏教授領銜,率團隊赴巴黎,與法方專家合作,系統整理法國亞洲學會圖書館所藏沙畹、馬伯樂、戴密微三位著名漢學家的舊藏漢籍,為其完整編目,并編纂出版中法雙語版的善本圖目。

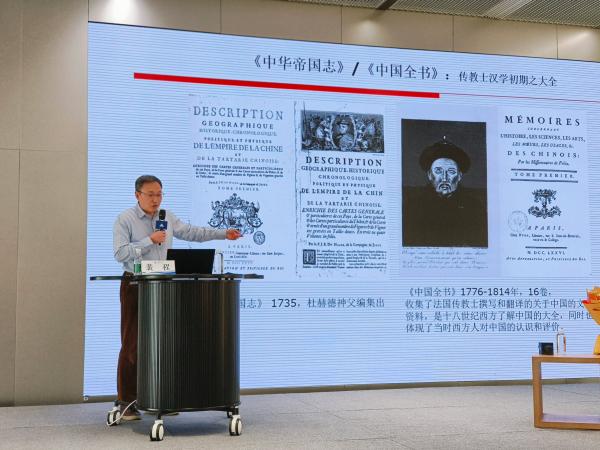

近日,經過細致擇選、鑒定、編目而成的《法國亞洲學會圖書館沙畹文庫漢籍善本圖目》由中西書局刊行,這是上述中法合作項目正式出版的第一項成果。該書學術顧問、法國國家圖書館裴程先生于5月23日在上海圖書館東館舉行“法國漢學與沙畹:西方全方位認識中國的開端”的專題講座。

裴程(cheng PEI)先生1982年畢業于南京大學哲學系,1987年獲巴黎索邦大學哲學博士學位。1990年應聘進入法國國家圖書館工作,2002-2012年任法國國家圖書館東方部主任,2012-2022年任法國國家圖書館黎塞留特藏館規劃部部長,2022年至今任法國國家圖書館阿棉(Amiens)儲藏和保護中心項目總監。與談嘉賓為復旦大學古籍整理研究所教授、全國古籍保護工作專家委員會委員、上海市文物鑒定委員會委員陳正宏教授。

澎湃新聞經授權刊發裴程先生講座最后一部分的實錄,并對裴程先生及陳正宏教授進行了采訪。

裴程先生

沙畹、沙畹文庫與法國漢學

從漢學史的角度來說,人們通常把西方對中國的了解分成幾個階段,第一個階段是從17世紀末到18世紀初,它的主要特點是以傳教為主,西方首先是向中國傳教,主體就是傳教士,在傳教的過程中輔之以對中國經典的研究,這是通常所說的漢學的啟蒙時期。第二個時期是19世紀,19世紀是漢學成熟時期,這個時候出現了一大批職業漢學家,漢學脫離傳教,成為一個單獨的學科。第三個時期是從19世紀末到20世紀上半葉,這是屬于法國漢學的鼎盛時期。它經過初創時期的積累和成熟期的研究,達到了一個臨界點,沙畹代表了這個時期的漢學的最高峰。也就是從這個時候開始,西方對中國的研究擺脫了以往經典的研究,開始對整個中國社會全方位的認識。所以我們今天的題目是“法國漢學與沙畹:西方全方位認識中國的開端”。從二戰以后到現在,擴展到整個對中國社會的政治、社會、文化、體育、經濟各個方面。由于時間關系,而且我們的重點是沙畹,所以我講到第三階段到沙畹為止。

第三個階段,就是19世紀末到20世紀上半葉,法國漢學的鼎盛時期,法國漢學到19世紀末達到了質變的臨界點。這個時候有幾個客觀條件也促進了漢學的發展。首先中國又從關閉重新開放,當然開放得很痛苦,但是從文化的角度來說,又促進了文化交流,給西方漢學家進入中國本土創造了條件。而且從西方自身的人文科學的發展來說,西方本身有一個人文科學的途徑,尤其是實證主義,把實證主義引入歷史文獻的研究,也開了一個新的局面。從法國社會的大局上說,法國從1789年大革命一直到19世紀,經過百年動蕩,開始進入第三共和國相對穩定的階段。所以這一階段到第一次世界大戰,是學術相當發展開放的時期。沙畹等漢學泰斗也是在這個社會環境中產生的。沙畹代表了漢學由古典向現代的轉型,我把它概括成幾個特點:

第一就是實證論的方法引入了漢學研究,理論與實際考察相結合。漢學擺脫了雷慕沙、儒蓮時期的書卷氣,增添了實證的部分。沙畹對碑刻和銘文的研究非常重視,這是他持之以恒的工作。他說如果研究中國歷史,不研究碑刻和碑文,就像研究西方歷史不研究手稿一樣,是行不通的。后來斯坦因這些英國專家,還有印度學專家,只要遇到碑刻的問題就去找他,他來者不拒。

第二就是形成了西方漢學家與中國國學名家的直接對話,這也是以前沒有過的。最明顯的例子就是沙畹和羅振玉、王國維之間的交流。我找到了沙畹和羅振玉通信的手稿,羅振玉稱對方“沙畹兄”,信里還專門問“伯君安否”,伯君就是伯希和。最后落款是“弟振玉”。當時羅振玉和王國維在寫《流沙墜簡》,斯坦因不懂中文,他從西部帶回去一大批簡牘,拍了照片請沙畹考釋。羅振玉聽到這個消息以后就給沙畹寫信說,你能不能把這些東西寄給我。那個時候沒有什么學術的猜忌,沙畹馬上就寄給他了。《流沙墜簡》出版以后,羅振玉還專門寄給沙畹,沙畹也寫了一本《斯坦因在新疆沙漠中發現的中國文獻》。這兩本書的出版代表了簡牘學的誕生,這是非常了不起的突破,是西方漢學和中國國學接軌。這個特點在沙畹后來關于《史記》的翻譯和注解中非常明顯,沙畹寫了很多注,不是寫給法國人看的,他知道法國人看不懂,他是寫給中國人看的。

第三個特點是漢學教學研究的體系化,他培養了一大批一流的學者,沙畹的弟子伯希和、馬伯樂,葛蘭言,戴密微都是頂尖的高手。所以當時在法國形成一個很強大的漢學陣容。1918年沙畹去世,他的學生伯希和與馬伯樂創辦了高等中國研究院。今年我們法國國家圖書館要開一個討論會,題目是沙畹和當代法國漢學,就是討論沙畹和他的學生怎樣把漢學帶進了現代的領域。

第四個特點就是漢籍藏書系統化。以前傳教士的購書基本上是獵奇,差不多好的就買,因為他沒有全局的觀念。到了雷慕沙和儒蓮,只能看人家買回來的書,沒有體系化。沙畹這一代就不一樣,他對歐洲整個藏書以及中國學的研究都非常清楚,所以他購書是有目的性的。沙畹文庫大概差不多兩千種,都是精心策劃和購買的。伯希和也是一樣,他給法國國家圖書館購買了很多進一步研究所需要的書籍。

最后一個特點就是中文書目編目科學化、系統化。從這個時候開始就有系統地編目,而且出了兩個編目高手,一個是考迪,他編了一個中國書目錄,把歐洲幾個主要國家英國、法國、德國、意大利等收藏的所有漢籍,還包括朝鮮、日本、越南的圖書,都編成目錄,一共出了六卷。戴密微說他就是目錄魔王,他就像一個活卡片一樣。就是他推薦沙畹去研究歷史。還有一個是古恒,他也是法國國家圖書館的館員,他編了一個法國國家圖書館藏中文書籍目錄,1902年出版,實際上某種程度上實現了雷慕沙當年的愿望。

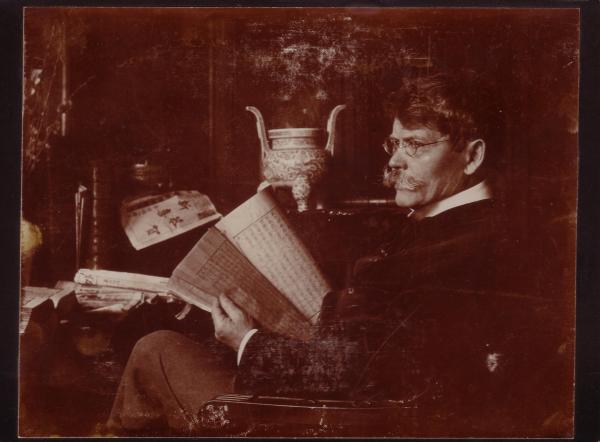

沙畹(1865-1918)

漢學由古典向現代的轉型,代表人物是沙畹。沙畹出生于1865年,1918年去世,活了五十三歲。他祖籍是法國和瑞士交界的上薩瓦地區,這個地區很早就受加爾文新教的影響,所以他的祖上是信奉加爾文新教的。但是上薩瓦公爵是一個極端的天主教徒,不能容忍新教,很早就開始迫害新教徒。沙畹的爺爺被迫遷居到瑞士,所以沙畹實際上從小是在瑞士長大的。他的母親大概在他出生一個月后就去世了,父親再婚,以后又生了八個子女,沙畹是跟外祖母在瑞士長大的,所以外祖母對他的影響很大。戴密微說家教給沙畹從小培養了嚴謹的習慣,以至于有些謹小慎微。沙畹中學時回到了法國,他父親后來在里昂做工程師,他就在里昂讀了初中、高中,然后最后進了路易大帝中學。路易大帝是法國高中頂尖的最好的學校,到目前也是這樣。他考入了巴黎高等師范學院,這也是法國文科的頂尖學校。他在巴黎高師學的是哲學,當時的校長很快就注意到沙畹的才華,而且這個校長非常有眼光,他認為那個時候整個研究方向在向東方轉移,就建議沙畹去學點東方的語言,所以沙畹當時就在東方語言學校學習中文,同時在法蘭西公學院旁聽德里文侯爵講的漢學講座。他高師畢業的論文是研究康德自然哲學,而且他非常希望進一步研究中國哲學,他去東方語言學校問考迪。考迪說經學研究已經有人了,而且做出了不小的貢獻,你還不如去看看歷史,中國歷史現在還是個薄弱環節。沙畹記住了,他當時還在猶豫,并沒有被完全說服。1889年畢業以后,因為他學了一點中文,經過他的老校長的舉薦,在法國駐中國大使館得到了一個隨員的差事。所謂隨員就是沒有固定的工作,當翻譯,整理一些資料,這給他閱讀創造了大量的時間,所以他于1889年7月12號到了北京。一到就給考迪寫信,說我起初對自己的工作有些猶豫,我看了《禮記》,但是翻譯這本書的難度太大,只好放棄。我退而研究司馬遷,就是覺得稍微容易一點,打算先翻譯這本著作的第一部分,從神農直到漢朝,也就是本紀,他當時看的就是這部分。一搞司馬遷他就掉進去,拔不出來了。他很快就開始翻譯,他翻譯的第一篇是《封禪書》。到了1893年,德里文侯爵去世。經過法蘭西公學院和法蘭西銘文與美文學院的教授聯合會選舉,推選沙畹繼任。所以他二十八歲離開北京,回到巴黎任教。他在北京的四年已經完成了《史記》翻譯的第一稿,而且在1890年發表了《封禪書》的第一個譯本,是單行本。他回到巴黎以后,在1895年到1905年之間,陸續出版了本紀、表、書的全部,世家部分止于卷四十七《孔子世家》,一共出了五卷。他去世以后,1967年到1969年由他的學生戴密微主編,重印新版的時候加了第六卷,其中有兩卷是沙畹已經準備好要出版的,《陳涉世家》和《楚元王世家》。戴密微又請了奧地利裔的法國漢學家康德莫補譯并注,按照沙畹的方式加了《荊燕世家》和《齊悼惠王世家》,這就是第六卷。

這里我要專門提一下沙畹的手稿,因為在漢學史研究界有一個說法,就是沙畹的《史記》沒有翻譯完。我在這里必須鄭重更正,他已經翻譯完了。有三個證據,第一個,我把他的手稿從頭到尾看了一遍,一百三十卷一卷都不差,只是他沒有時間整理,因為在手稿和印本之間有很大的差別,加了很多的注和附錄,這要花大時間,所以它的前五卷花了十年時間,他早早地去世,沒有時間去整理,但是你不能說他沒有翻譯完,他的手稿現在還在。第二個證據是沙畹的自述,他在一個小冊子里自己說,已經翻譯完了全部《史記》,準備分十卷出版。第三,戴密微在后面第六卷前言里也說他的老師原來打算出版十卷,但是只出了五卷。所以我在這里再強調一遍,沙畹是翻譯完的。沙畹的手稿量非常龐大,不光是《史記》,他對翻譯《史記》做了大量外圍的準備工作,花了許多時間。他對《漢書》和《后漢書》,還有《十七史商榷》,都有翻譯。翻譯并不是要出版,翻譯是他的閱讀的方法。從他手稿的狀態來看,他可能是一邊讀書一邊翻譯。比較關鍵的地方,就翻譯出來。他很嚴謹,翻譯完以后就裝訂了,放得很整齊。《漢書》《后漢書》《十七史商榷》,都有翻譯的手稿,甚至《列女傳》都有翻譯。所以我認為翻譯是他基本的閱讀方法,他的方法很嚴謹,都留出空白去填寫修改。

1915年舊金山舉辦世界博覽會,巴黎展臺出了小冊子介紹法國科學和社會科學,法國漢學也是其中之一。執筆的就是沙畹,他當時已經是漢學泰斗。現在評價沙畹的人很多,可以看看他自己是怎么評價的,他說:

沙畹先生于1893年繼德里文侯爵之后,擔任法蘭西公學院教授,他發表了司馬遷《史記》完整翻譯的前五卷。他的《兩漢時代之石畫像》《北中國考古旅行記》為開創中國考古學作出了貢獻。他在泰山研究中,專門研究了古代中國的原始信仰,他編輯翻譯了西突厥史料,考釋了斯坦因從西域沙漠帶回的簡牘,因此參與了考察中亞的重大發現。

他這段自述平淡而謙虛,體現了大師的風格。尤其值得注意的是,他有兩個沒有提到,一個就是他和自己的學生伯希和合作的《摩尼教流行中國考》。這本書是摩尼教研究的奠基著作,由此開拓了摩尼教研究。因為他是和自己學生一起寫的,他把功勞讓給學生,不和學生爭功。還有,他其實對佛學,尤其是取經僧的自述和文獻記載做了大量的工作。因為當時在法蘭西公學院他的一個朋友是印度學教授,說我要研究印度佛教,不能不研究中國佛教,你幫我搞一些東西,他就幫他的朋友的忙,結果他就成了佛教文獻的大師。他不提,因為他覺得這是幫朋友的。他這段自述很有意思,而且確實體現了他的人品。

沙畹的《史記》研究,最能體現他研究中國傳統文獻的獨特之處。他對《史記》的研究翻譯和注解,可以概括為以下幾個特點。

首先也是最重要的一點,沙畹從形而上學的角度,透過司馬遷歷史的敘述,在文本的背后去捕捉超文本的歷史觀和方法論,這是哲學的方法。他對司馬遷的分析和評價,很多都是要在文本背后找他的思想方法、歷史觀。他認為從社會背景上說,漢朝到武帝時達到高度完善的統一。也就為寫一部通史創造了非常有利的條件。司馬遷第一次從中國總覽的視野,從政治、經濟、文化、宗教各個方面去捕捉中國歷史的發展,改變了以前以國別為基礎的地方史,這是很了不起的。從對外關系上說,漢朝對西方和南方民族的征伐不僅擴展了版圖,而且也開闊了視野。張騫兩次出使西域和唐蒙出使南越,都是中國第一次對外部世界有了具體的了解,增進了中華民族對其他民族的認識,同時也就是認識自己。他認為一個民族要想產生一種自我意識,不看別人是不行的,必須要在和其他文明的交流和相互參考的基礎上才能實現。他認為司馬遷開了先河,這是知識革命。他認為中國在這個時候就已經產生了這種意識,非常不簡單,從文化角度上說,文人走出了秦朝黑暗時期,漢武帝廣立學官制度,招攬方正賢良文學之士,結束了刀筆吏不可以為公卿的時代。開創五經博士,大量秦朝消失的文獻古籍重新浮現于世。沙畹高度贊揚從文帝到武帝這一段時間的文化素質,他甚至說從漢文帝到漢武帝時期的文藝復興,第一次使人們能夠總覽中華民族的過去,重新發現的古籍文獻,展示了一個被遺忘的世界。司馬遷的功績就在于從歷史的角度整理了這些文件,他說的是整理,不是自己的創作,這又是另外一個話題。

還有一個非常重要,從歷史文本的廣度和深度來說,《史記》“書”的這部分拓寬了歷史的視野。歷史當然有縱向的延伸,它還有橫向的發展,比如歷法、宗教、經濟這方面,這些橫向因素的發展和演變,是另外一個節奏,非常緩慢的。《史記》不僅有縱向的考察,而且展現了社會橫向的發展,他認為這是司馬遷的功勞。“列傳”給編年史注入了血肉,使人們看到一個活生生的社會,人們是怎么生活的。沙畹對“書”和“列傳”評價非常高,他認為這是《史記》最精彩的部分。他最后得出的結論,《史記》不僅是作為科學的歷史的誕生,而且標志著一個民族意識的形成。

他把這個方法用到《封禪書》的研究上,得出的觀點就和別人不一樣。他認為《封禪書》展示的是宗教觀念的發展和轉化的過程。他說,五帝時代的宗教因哲學理論而發生了一次重大的演變,天上的五帝變成了自然的五行,他們受更高的太一支配。太一是本體論的概念,雖然失去了想象和情感的內容,但是滿足了思辨的要求,所有天神由此逐漸喪失了人格特征,和一個概念混為一體,這就是天。與之相應,所有土地神還有土地,也消失在地這個概念之下。于是,一個二元論哲學取代了原始的信仰。司馬遷不僅描述了宗教的歷史,而且展示了宗教觀念的進化,這是《封禪書》最主要的意義所在。

除了形而上學方法論以外,我想再談另外一個特點,就是嚴謹的文獻考證,這也是沙畹研究非常有特色的地方。因為文獻學是巴黎高師的必修課,所以他有扎實的基礎。我這里舉幾個例子,比如關于太史令的翻譯,太史令是否等于史官,沙畹找了三個問題,第一班固在《漢書·百官公卿表》里不列太史。第二范曄在《后漢書》里明確指出太史令掌“天時星歷,凡歲將終,上奏新年歷”,所以是和天有關的。第三,太史公自己也說,“司馬氏世主天官”。經過一番考證以后,他認為執掌星歷是天官的職責,司馬遷之所以要寫歷史,是因為要從天象去預測社會的兇吉,是從這個角度研究歷史的。所以他說司馬遷如其父,是修史家而不是修史官。他把太史公翻譯成“大天官公爵”。在法文版的《史記》里,太史公是天官的意思。這里好像只涉及一個專有名詞的翻譯方法問題,到底是翻譯成歷史官還是天官?就是沙畹從對文本做形而上學辨認的切入點。

還有一個例子,衛君要叫孔子去做官,子路就問他,“子將奚先”,你要先做什么?孔子說“必也正名乎”。這句話非常有名,而且在一般的孔子研究是從哲學的角度去理解,也就是把它和君君臣臣父父子子這些連在一起,是孔子思想的基本原則。司馬遷實際上也是從這個意義去引用的。沙畹從形而上學的角度,有一種方法論的統一,有的時候就成了六經注我。他認為司馬遷引用的也不一定對,做了他自己的獨特的理解。

我們可以從名、言和順三個字的翻譯來考察它的意思,他在手稿中的翻譯基本是中式的,符合司馬遷的意義,他把“名”翻譯成名分、職稱,把“言”翻譯成命令和指令,“順”就是順從。到了出版的時候變了,把“名”翻譯成命名和稱謂,“言”就變成話,“順”是符合,而且他加了個括弧,“(符合現實的)”。

我們覺得手稿中的翻譯更接近對孔子這段話的理解,也更接近司馬遷本人的理解。印本這三個字的選擇更接近于語言學甚至修辭學的范疇。所以“言”從指令和被指令的關系,被翻譯成指意和被指意的關系,這是語言學、表述的問題,所以沙畹最后的結論說,正名是更正文字,而非更正名分。

從文本的角度來說,印本偏離了司馬遷的原意。沙畹是嚴謹的大家,不會隨便亂翻,他知道這個地方人家會提出質疑,所以這一段總共兩百字的翻譯,他加了四千字的注,本身就是一篇論文。沙畹也知道,既然魯君請孔子去做官,他為什么提出一個語言學的問題,有這個必要嗎?這太重要了,文字在中國文化里和西方文化根本不是一回事。中國的文字承載著對整個國家乃至自然宇宙的認識。中國文字本身具有本體論意義,它不是一個符號,所以孔子認為,正名就是端正認識世界的基礎。沙畹說這就是對語言的本體論要求,孔子就說必須要言正,文字必須要講清楚,而文字本身不是修辭,不是表意,是對整個世界的理解。所以沙畹從一個西方的學者的角度,不僅對《史記》做了自己的理解和翻譯,而且提出自己的觀點,也是非常獨特的。

最后是將古希臘羅馬差不多和司馬遷同時代的史家作比較。沙畹認為古羅馬史學家塔西佗和李維的書是著作、作品,他們把歷史的資料拿來以后,做自己的分析,按照自己的歷史哲學去通貫歷史,所以他們的歷史是自己的作品。沙畹認為這是西方歷史的整合法,一直到近代都是使用的。這樣的整合法,它的特點是觀點很明確,而且有整體性的思想,所以有比較清晰的歷史哲學,黑格爾做過非常精彩的總結。但不足之處是對史料進行了潤色和加工,往往加上很多主觀因素,所以后人必須做還原的工作。司馬遷就不一樣,司馬遷博覽群書、游歷天下,他忠實地引述前人所述,轉述同代人的著作,陳述自己的所見,但是并不加入個人的觀點。他當然也會寫“太史公曰”,但“太史公曰”外在于歷史陳述分析,并沒有摻雜在歷史陳述里。他自己也說:“余所謂述故事,整齊其世傳,非所謂作也。”所以沙畹認為《史記》體現了中國傳統歷史的方法,就是拼合法,需要一個巧妙的鑲嵌圖,把各種原始的史料拼在一起,展現給讀者,而自己的觀點和方法往往是游離于拼圖之外。這就決定了沙畹研究《史記》的基本方法,他要從幾乎不帶個人色彩的編纂中區別和澄清,分別引述、轉述和陳述等不同來源的材料。在鑲嵌圖式的文本中形而上地捕捉司馬遷的歷史觀和方法論,他認為這樣就扼殺了史家個人的個性。司馬遷肯定是一個文學大家,但他在《史記》中盡量不影響史料。沙畹認為從這個意義上說,司馬遷早在公元前一世紀就向歷史科學邁了一大步,《史記》是研究中國古代社會最豐富的原始礦產。

在沙畹那個時代,西方對中國的歷史的認識非常膚淺,用戴密微的話說,沙畹在緒論、注釋、附論中涉及中國古代社會方方面面的問題。在沙畹之前,包括中國史學界都沒有達到他的程度。沙畹在哲學、歷史、文獻、考古、碑刻、銘文等方面都有相當高的造詣,而且學貫中西,他對《史記》的研究是非常珍貴的他山之石,值得我們好好借鑒學習。

——————————

裴程先生與陳正宏先生

沙畹文庫的入藏的情況,能不能請兩位老師先介紹一下?

裴程:沙畹文庫是收藏于法國亞洲協會圖書館的原亞洲學會秘書長沙畹的舊藏。亞洲學會圖書館到現在為止,一是不對外開放,基本為自己的會員服務,二是圖書館的基本庫存不是買來的,幾乎全部由會員捐贈。這是亞洲學會的傳統。當然沙畹的書不是全部捐給了亞洲學會,但是確實有一大批書,包括西文的、漢文的,甚至還有一些書信、版畫、年畫也在那里。

沙畹另外一部分書,分散在別的地方。據我所知,他從華北到華東去考察,拍了很多照片,有一部分藏在集美博物館,還有一部分藏在法國國家圖書館。但是重要的漢籍在亞洲學會,所以陳正宏教授主編的目錄藏書應該說是精華。

陳正宏:亞洲學會沙畹文庫全部的漢籍藏書,包括普通古籍還有大的叢書,一共2000多種,我們挑了148種,這是善本。

亞洲學會圖書館不對外開放,所以這批藏書很晚才被外人知道,還是很早就知道,但是沒有看到編目?

陳正宏:亞洲學會圖書館有沙畹藏書,這在歐洲漢學界當然不是秘密,但國內除了少數去過法國并與亞洲學會有聯系的專家,大部分人是不知道的。2012年左右,當時復旦正好有人文基金可以使用,我想去法國看越南本,裴程先生就把我介紹到法國國家圖書館做訪問學者,而且給了我很好的待遇,在密特朗圖書館里面安排了非常漂亮的辦公室,但是我辦公室大概只去了一次,因為法國圖書館的越南本全部是在盧浮宮旁邊的黎塞留舊館。法國圖的越南本看得差不多后,也是裴先生介紹,我又去了亞洲學會圖書館。我本來是為了看那里的越南本,結果進去以后他們跟我介紹,這個書庫里這個專柜是沙畹的,這個是馬伯樂的,這個是戴密微的。后來為了看書,我還加入了法國亞洲學會。當知道這些著名漢學家舊藏的漢籍都沒有正規編過目,我就有了為它們編目的念頭。

裴程:亞洲學會的主要會員都是些研究人員,他關心的是自己研究的課題,所以把這些書作為工具,并沒有想到要傳播研究成果,也不關心資源從哪里來,資源怎么編目。陳教授是搞古籍研究和編目的,除了他個人研究外,他要向大家傳播,而且有系統、有方法論的作用,這是不一樣的。我認為把他介紹進去,對亞洲學會是很大的觸動。

陳正宏:所以后來越南本的項目到現在也沒完成,沙畹藏書目倒跟他們簽協議出版了。裴先生也知道,我就覺得那些藏書看得實在是心疼,都是灰塵。據說里面有相當一部分,是伯希和1945年看過以后就沒有動過的。按照歐洲人的做法,有一部分已經改裝成洋裝,就是把線裝書加一個封皮,其他的就這么豎著插進去。線裝書都是很軟的,所以很多書變成S型了。我覺得這從保存的角度看是很大的問題。

裴程:亞洲學會是一個研究機構,不是一個保存機構,比如法國國家圖書館的老國王圖書館也收了很多古籍。國家圖書館是個保存機構,是給別人提供使用的,保存的條件就會不一樣。在法國家圖書館,他首先想到的是怎么把它保存下來。就像陳教授剛才說的,線裝書很軟,沒法豎放,所以基本上都切過,然后用西方的裝幀方法裝訂,有一個精裝的硬殼。不管是皮的、硬紙的還是帆布的,是讓書能夠豎起來。這么一做改變了書的原樣,而且我們后來發現,凡是被洋裝的書天頭地腳如果有批語的話,會切掉一點。好處是凡是被洋裝的書不容易招蟲子。

陳正宏:不光是沙畹,康熙皇帝送的書也都被洋裝了。按照他們自己的保存方式,是他們對書的尊重。但在我們中國人看來就有點不太能接受,我們就給他們捐函套。

裴程:在法國和西方其他國家是一樣的。它有兩個系統,一個是圖書館系統,一個是博物館系統。博物館是作為物品收藏的,什么樣進去就給你什么樣的收藏。圖書館系統是作為文獻資料,所以注重的是內容。當然現在慢慢在變化,盡可能保持書作為一個物品的原樣。

在整理的過程中,有沒有遇到一些困難或者麻煩?

陳正宏:我第一次去亞洲學會圖書館,在門口足足等了一個小時。圖書館很小,館舍不是獨立的,是在法蘭西公學院圖書館的里面。以前我們覺得亞洲學會圖書館是了不得的機構,進去以后發現是這種保存的條件。據說有人甚至建議把這批漢籍賣掉,因為這個東西占地方,亞洲學會的老會員不斷有人去世,藏書想進來沒有地方了。當然,亞洲學會不是營利機構,也沒有公開所藏的意識,對編目他們最初還是比較抵觸的,即使覺得有用。我后來跟他們解釋得很清楚,我們沒有目的,因為這是我們的文化遺產,我看了心疼,這是最簡單的理由。

裴程:陳教授提出書的保存太差了,捐了一千個函套,他們還要在亞洲學會理事會討論,我代陳教授去參加。我說人家就是捐贈,沒有任何交換條件,用不著討論。因為我當時不僅代表陳教授,還代表法國國家圖書館,他們就不吭聲了。

這些亞洲協會會員對沙畹藏書的價值不清楚嗎?

陳正宏:我覺得他們肯定知道一點。但按照我的理解,現在法國漢學家里的相當部分,都主要是運用外文譯本做研究了,中文的讀寫能力跟沙畹沒法比,也沒有那種直接看線裝書的沖動。可能比較好的,也就是看看如中華書局、上海古籍社出版的繁體、豎排、加標點的書。但是要去看線裝書,他沒有興趣,也沒這個意識。

裴程:在法國,我估計除了少數鳳毛麟角的,大部分漢學家都沒有以前漢學家那種百科全書式的水平。對漢學的研究,必須要有一個百科全書式的凌駕,否則是不可能成為大家。法國現在還有一個戴仁,今年也八十幾歲了,他是我認識的法國漢學家里還帶點古風的。感覺現在年輕的都很專業,可能在某一個領域可以跑到很前面,但是沒法駕馭整個文獻。這和沙畹差別就很大了,沙畹不僅要看原書,還能糾正中國人的標點符號,他說你這個句子標點標不對,還給你指出這個問題。

陳正宏:他翻譯《史記》,我覺得根本不是給法國人看的,就是跟當時中國一流的學者對話,所以這個境界完全不一樣。

裴程:但是我們不能否認現代漢學家從社會層面對中國人的了解,又是沙畹那一輩所不具備的。他們現在了解的是中國的社會結構、經濟結構,包括政治意識形態。沙畹他們做的學問還是古典學。現在西方漢學的主要側重點還是中國社會的研究,這一點他們是領先的。

沙畹這批藏書的文獻價值和文物價值怎么樣?

陳正宏:質量算高的,因為里面至少有宋版書。一般學者的藏書是沒有的,大部分有一點明刻本已經很好了。看沙畹收的書,我覺得他真的關注中國文化里那些最重要的東西。他也會進行版本的比較。同樣的書,收不同的本子。所以他跟同時期晚清、民國的學者,是可以直接對話溝通的。我跟當時的亞洲學會主席說,這里面有宋本,他就知道這個東西要鎖起來。亞洲學會圖書館最大的麻煩,是學會會員可以借書回家去。所以我跟他們建議,要趕快把善本提出來編目,編目以后,按照國際慣例,這些書不應該出庫,只能在館內閱覽。

裴程:我是圖書館專業的,這是一個常見的現象。這些學會的圖書館,還有一些專業的圖書館,跟國家圖書館性質不同。那些教授可以直接借書,每個教授去世以后,必有一批書會退回來的,這個時候你才發現這書十幾二十年前就被借走了,他要不去世,還不知道這本書在什么地方。他們對自己的家底其實不是太了解。

陳正宏:我們開始編的時候,本來以為他們有簡單的目錄可以參考,結果發現很多書名都錯了,而且沒有中文。所以只能從頭再來,全部按照中國古籍的編目標準重新編目。

從藏書里我們可以看出沙畹本人的治學興趣嗎?

陳正宏:我覺得他就是裴先生說的全才型。他收書的點不像一般人,很明顯有某一塊是缺的。比如李約瑟的藏書書目編出來非常清楚,是幾乎沒有集部書的,子部的特別多,子部里面稀奇古怪的不少,因為他感興趣。沙畹的藏書經史子集都有,除了中國本,還有日本本和越南本。當然,他收書的重點還是有的,比如《史記》,雖然沒有宋本,但主要的明刻本和清刻本他都有,而且有很多他都批過。他的興趣很廣泛,包括藏了不少插圖本,比如《列女傳》,是清代乾隆時候拿了明朝萬歷的版子再印刷一次的本子。

裴程:沙畹翻譯《史記》出版以后,寫了一篇接近三百頁的序,序的最后一章就是談《史記》的版本。他就是介紹給同時代的人,你們應該看哪幾個版本。

我還在他的手稿里看到《列女傳》的翻譯,可能不全。他為了翻譯《史記》讀了很多書,而且他讀過必翻譯,所以我認為翻譯是他的一個工作方法、讀書方法。一邊讀一邊翻的。所以他一本書讀完也差不多就翻譯出來了。

他收藏的書里有沒有我們這里比較少見的?

陳正宏:有的。像沙畹親筆的漢語官話教科書稿本、俄國圣彼得堡東文大學堂編印的真草合璧漢語教科書,都是孤本。還有清抄本《八館譯書》,這個抄本比較特殊,它里面有梵文,據法國亞洲學會副主席費力奧扎和他的印度夫人說,跟一般的不同;編者是乾隆時期人。我們根據避諱推斷,抄寫的時間不早于道光年間。另外,沙畹收了很多少數民族語言比如滿漢合璧的書;還從日本田中慶太郎的書店郵購了好多的書,所以他用的正史,不少是日本的翻刻本。這些本子現在都不是常見的本子。

他還買了很多地方志。聽說他在華北地區調查買書的時候,到某個書店把整墻的書都買了。

裴程:他的學生伯希和跟他前后腳,他當時在華北,伯希和在敦煌,后來也買了很多地方志,那是給法國國家圖書館買的。

陳正宏:他們對中國特別感興趣,看重實物的調查,像沙畹在華北調查,去過河南龍門石窟,還到山東去調查武梁祠。他其實都是從《史記》開始的,跑到泰山就是因為《封禪書》,跑華北這些主要的地方,不少也跟《史記》有關。

像沙畹、伯希和他們這些做古典學研究的,現在法國漢學界相對來說少很多了嗎?

裴程:肯定是有的,而且人還不一定少,關鍵是能不能達到他們的水平,那是另外一說。

陳正宏:我覺得全世界都一樣。沙畹,包括后面的伯希和,跟他們打交道的都是王國維、羅振玉。而現在法國漢學家很多也美國化了,做研究的方法,有很多不再繼承沙畹那一代大家原來的那套東西了。

裴程:現在法國比較有名的一個漢學家,現在還在世的,除了戴仁,還有威爾,他是法國法蘭西公學院的教授,他主要在美國。我們下半年就要辦一個講座,學術討論會威爾也參加,這次討論的題目是“沙畹與當代漢學”,從沙畹開始,看漢學古典進入當代。

除了沙畹藏書外,這個計劃還要做哪些,能大概介紹一下嗎?

陳正宏:我們目前已經實施的計劃,叫“國際著名漢學家與漢學機構藏漢籍善本圖目”,實際編目當然不止于善本。復旦大學古籍整理研究所獲得章培恒先生學術基金等的支持,在2013年跟法國亞洲學會簽了協議,主要為三位大家的藏書編目,沙畹、馬伯樂、戴密微。沙畹藏善本部分已經完成,普通古籍也有一個草目;馬伯樂的進行到一半,因為疫情中斷了,現在準備再接上去。英國方面,李約瑟研究所藏漢籍善本和普通古籍編目完成以后,英方又介紹了利茲大學圖書館藏漢籍編目,我們在疫情前就開始編了。那是英國亞洲學會寄放在利茲大學的一批藏書,是清代中葉兩個曾到過中國的傳教士的藏書,也很有意思。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司