- +137

8月人文社科中文原創好書榜|現代中國知識分子的書寫與想象

《群眾:現代中國知識分子的書寫與想象》

肖鐵著,世紀文景|上海人民出版社

中國從王朝帝國到民族國家的轉變中,群眾作為中心概念,成為現代知識分子思考自我和國家,探尋啟蒙與革命的想象載體。本書通過對小說、哲學、詩歌和心理學論著的細讀,分析現代中國文化與政治想象中群眾的核心性和歷史性,更把中國群眾話語放在二十世紀上半葉的全球知識語境下,挖掘被忽視的跨國互動和差異。作為一本關于現代中國文學和思想中群眾美學與政治的深度研究,本書審視革命時期現代群集想像的許諾和羈絆,并放眼于后革命時期集體生命的重新思考。

《近世基層治理及制度變遷》

龍登高、陳月圓、黃一彪著,廣西師范大學出版社

在傳統中國國家治理體系的發展變遷中,基層治理為什么占有重要地位?哪些群體在其中起著重要作用?哪些制度左右著社會資源的控制和動員?經濟史學家龍登高教授及學術團隊立足原始檔案、契約文書,重新審視近世中國基層社會治理的發展脈絡,考察宗族治理與商業經營、小微公共品供給、公共工程管理、新式教育體系的互動,細致展示了土地產權制度的流轉、民間組織對基層的間接治理、士紳群體參與基層公共事務的全貌,讓我們對屢受誤讀的農民與商人群體有了全新的認識,重塑了我們對中國從傳統走向近現代的認知。

《過渡勞動:平臺經濟下的外賣騎手》

孫萍著,薄荷實驗|華東師范大學出版社

本書是一部關于平臺勞動的人類學民族志作品,深入探討了中國平臺經濟背景下外賣騎手的勞動形態及其社會意義。通過在19個城市歷時7年的田野調查,作者帶著行動主義的熱情,記錄下騎手懸浮于正式與非正式勞動之間的真實狀態,關注到平臺從對勞動者本身的控制轉向對勞動過程的精細控制的關鍵轉變,提出了“過渡勞動”這一頗具解釋力的勞動概念,反映出勞動者對未來職業發展的關切。書中深入探討了算法技術對騎手勞動的影響,特別關注了女騎手在家庭和工作中的雙重挑戰,并為此提供了豐富的田野數據和新的研究視角。

《縣中:中國縣域教育田野透視》

楊華著,重慶出版社|當代中國出版社

本書是一部關于縣域教育的田野調查作品。作者依托從調研中獲得的一線案例,以整體視野展現了當下中國縣域教育的現狀:從宏觀層面的縣域教育治理的制度與政策、縣域教育體系的構成與運行,到微觀層面的家校關系與學校管理、教師流動與學生成長等。作者重點從學理上深入剖析了縣中衰弱的根本原因,并結合實踐經驗提出了縣中振興的方案,回應了縣域教育為誰發展、如何發展這一重要問題。

《小鎮做題家:出身、心態與象牙塔》

謝愛磊著,北京貝貝特|廣西師范大學出版社

自2013年起,學者謝愛磊對中國四所精英大學的近2000名學生開展追蹤研究,其中近28%的學生來自農村和小鎮。他們從千萬人的分數搏殺中脫穎而出,成為人們口中的“小鎮做題家”。邁入校門的剎那,出身的差異一并涌現。在陌生的文化世界里,他們進退維谷,飽受匱乏、隔閡、分裂、迷茫與孤獨的煎熬。想要擺脫過往的烙印,要經歷撕裂般的成長與重塑。作者結合問卷調查與深度訪談,對“小鎮做題家”的家庭背景、學業表現、社會適應、就業出路等情況作出了客觀全面的分析。

《想吃好的:明清中國的稻米種植和消費》

張瑞威著,北京師范大學出版社

本書集中探討明清時期中國的稻米種植和消費。糧食的主要功能,是為了養活人類。究竟一個人吃多少才夠?一方面是營養問題,一方面也是習慣問題。如何能保障一個人吃夠?這里涉及到了主食和雜糧、不同品種的稻米的產出問題。如果這其中再加上對于不同品種稻米的口味選擇問題呢?圍繞這幾個問題,本書對于明清長江中下游地區在稻米種植方法上的差異進行了探討,通過華南的糧食種植和消費的個案、長江流域糧食種植和消費的個案論證稻米的商品化以及長途貿易的出現等,以此探討影響長途稻米貿易量的主要因素,尤其稻米貿易是如何在 “互通有無”——長途貿易應該自由地存在、“養民”——政府的倉儲制度兩個看似矛盾的傳統觀念下得到發展的。

《瓊田堆雪:萊州灣南岸鹽業史》

于云漢、王俊芳著,上海人民出版社

《尚書》云:“若作和羹,爾惟鹽梅。”鹽是人類飲食中最不可或缺的調味品,而地勢低平、潮灘寬闊的萊州灣南岸自古以來即是中國海鹽的生產中心,其制鹽的歷史最早可追溯到古史中宿沙氏“煮海為鹽”的傳說。魏晉南北朝至宋元時期,全國性鹽業生產中心雖有所轉移,但萊州灣南岸仍然是北方產鹽重鎮。自明清至當代,曬鹽法的發明為萊州灣南岸鹽業注入了新的活力,使之復又成為全國最大的海鹽生產基地。本書沿著歷史的脈絡溯流追源,對萊州灣南岸海鹽業五千多年延綿不絕的發展歷程及其階段性發展特征進行了系統性的考察。

《嘉靖帝:丹鼎青煙里的王朝亂象》

林乾著,東方出版中心

嘉靖帝從來都是話題度頗高的皇帝:發起大禮議之爭,廷杖一百余人;沉迷修道,長期潛居西苑、不理朝政;薄情寡恩,險被宮女縊死……本書以嘉靖帝為基點,對嘉靖帝的性格及其成因進行深入剖析。透視整個嘉靖王朝的景象,分析朝堂與邊關的局勢,勾勒各路人物的畫像,明中后期的王朝氣象躍然紙上。不僅有對嘉靖一朝橫切面的呈現,還有縱向的溯源,追溯內閣等制度的歷史淵源,將嘉靖朝的重要事件放在歷史的脈絡中去考察,以期對其有全面的認識。

《巫蠱亂長安:漢武帝晚年的奪嫡暗戰》

譚木聲著,后浪丨貴州人民出版社

巫蠱之禍是西漢歷史上的重大事件,其中涉及漢武帝一朝的政治斗爭,諸子奪嫡等明爭暗斗。這場重大的歷史事件的真相由于史料的缺乏,成為一個未解之謎。本書作者利用史料和現有的研究成果,對歷史的空白進行了大膽的論證猜想,重審巫蠱之禍的來龍去脈。

《戰天下:女真崛起與宋金遼戰爭》

李湖光著,現代出版社

11世紀,宋、遼兩大國并立之時,活動在“白山黑水”地區的女真諸部,逐漸發展壯大,形成統一之勢。女真領袖完顏阿骨打,為了擺脫遼天祚帝的統治,主動興師奪取寧江州等邊陲重鎮,然后討征遼東,席卷燕云、深入塞北,經過十一年(1114—1125年)的作戰,在宋軍的遙相呼應之下,最終滅亡遼國。女真人在對陣遼軍的過程中,常常以少勝多,由此贏得了“女真滿萬不可敵”的盛譽。作者長期研究古代戰史,以通俗易懂的語言敘述雙方決策與兩軍對陣的具體過程,并從中總結出戰爭的發展規律。讀者從中可以觀摩到女真騎兵與契丹騎兵、宋軍步騎兵的對決,女真攻城法與宋軍守城法的對決,領略火器與冷兵器并存、兵法交流頻繁時期戰爭的場景。

《梅毅說宋·大宋興亡三百年》

梅毅著,天喜文化|天地出版社

《梅毅說宋:大宋興亡三百年》(全四冊)把宋朝的歷史分成四個有代表性的維度來講述。《坐開封》以大宋王朝的奠基與共治為核心,講述從衰末亂世到理想王朝的歷史轉變;《避臨安》則以靖康之變和南渡君臣為主要內容,回顧了大宋王朝從繁華到南渡的歷史巨變;《戰厓山》則講述宋朝滅亡的歷史,以縱身蹈海的氣魄展現大宋王朝最后的風骨;《憂邊患》圍繞宋朝三百年時間與遼夏金的關系,講述游牧民族與農牧民族的戰與和。

《成語里的萬年中華史》(全十冊)

郭志坤、陳雪良著,上海書店出版社

中國成語作為語言的精華、文明的積淀、歷史的縮影、智慧的結晶,成為傳承中華文明的重要紐帶。作者依托“二十四史”,對于本紀、世家、列傳等以及相關文人筆記、歷史小品等凡有涉歷史的文字記載作了一番鉤沉探奧,在浩如煙海的成語世界里,采擷能代表各個歷史時期的成語近千則,以通史的框架,用成語故事的形式,敘述中華遠古至清末的悠長歷史。

《論語百句》(增訂本)

傅杰著,中華書局

《論語百句(增訂本)》精選《論語》文句百句,從學習、交友之樂到修己、為人,到讀書、從政、治國,到仕隱、貧富、義利等,多角度為讀者闡釋解析《論語》的精妙。較諸初版,本版增加了二十余篇,亦精心修訂舊版的若干文字,改換了部分引語,使之更恰切,更精彩。

《良渚:撞擊與熔合的文明結晶》

李新偉著,上海古籍出版社

良渚文化(約距今5300~4300年)是中國最重要的史前文化之一,率先完成早期國家構建,成為中華文明5000多年的重要實證。本書綜述最新考古發現和研究成果,在中華文明起源的大背景下,講述了良渚文化的形成、發展和衰落,強調了其榜樣作用。書中提出,前良渚時代各地區的燦爛發展和相互撞擊,激發出新的政治理想,良渚文化取得的成就,是熔合此前發展成果的結晶;良渚文化雖然在距今4300年前后衰落,但并未黯然退場,而是對此后孕育夏王朝的各地區社會發展和激蕩整合產生了深刻影響。書中有對良渚文化精彩發現的全面介紹,對良渚圖像資料的新鮮解讀,也有對良渚早期國家構建方式的深入思考。

《杭州人口史》

魏峰著,浙江大學出版社

本書研究時限自良渚時期起,至民國時期為止,研究范圍則以當代杭州行政區劃為基本區域,同時酌情參照不同歷史時期杭州區域范圍,以各個歷史時期的戶籍管理制度、人口變遷、區域發展為背景,具體研究杭州區域內人口的發展、遷徙等變化,分析不同時期導致杭州人口變化的政治、社會、經濟等因素。同時,以各歷史時期的全國各區域人口變化為縱向參照,總結杭州各歷史時期人口變化的區域特點,并借此進一步探討杭州地域與經濟發展的獨特性。

《馬王堆帛書綴合研究》

鄭健飛著,中西書局

本書為“復旦出土文獻與古文字研究博士叢書”之一,以馬王堆帛書為研究對象,從帛書的綴合切入,在總結和吸收以往研究成果的基礎上,歸納總結出了帛書綴合的理論方法,并利用這些方法對馬王堆帛書進行綴合、拼接。一方面,本書對馬王堆帛書開展了重新拼綴、繼續整理的工作,修訂了一些釋文,對部分文字進行了討論,并對一些殘片提出了待驗證的綴合意見,為馬王堆帛書日后的整理研究工作方向提供了參考。另一方面,作者結合個人整理、拼綴帛書的經驗和體會,系統梳理了行之有效的帛書綴合方法和綴合中需要注意的問題,可供同類出土簡帛資料的整理與研究參考借鑒。

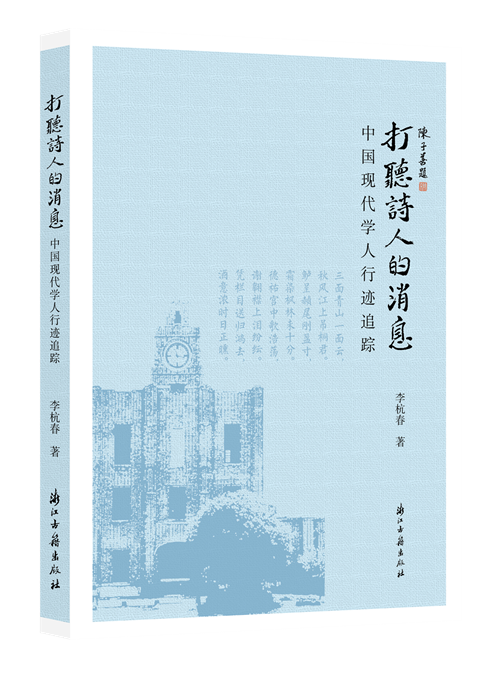

《打聽詩人的消息》

李杭春著,浙江古籍出版社

本書通過回溯蔣百里、馬寅初、馬一浮、竺可楨、郁達夫、夏承燾、陳從周等十余位具有代表性的浙江籍文化名人的學術、著述、思想、人生旅跡和事功,結合浙江大學、原杭州大學早期校史,展現中國近現代文化發展的一個側面。借助首次披露的相關歷史檔案、日記書信和其他文獻,盡力還原歷史情境,重現這些文化名人的精神和風采。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司