- +1

法國著名攝影史學家米歇爾·普瓦韋爾談中法攝影文化

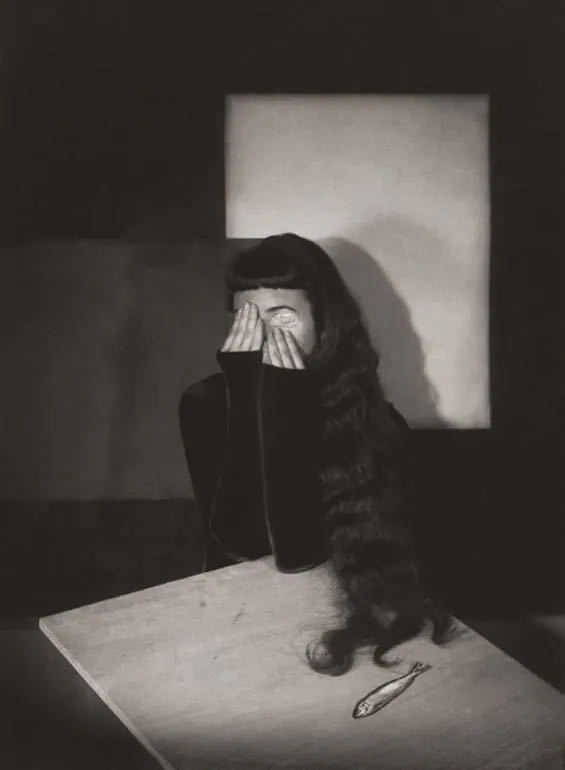

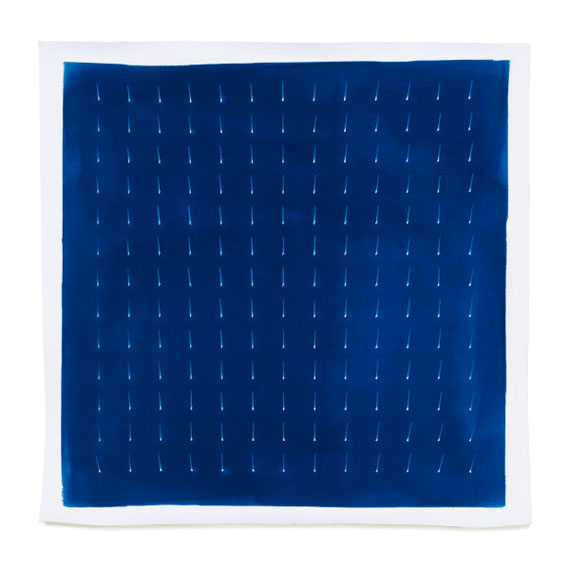

帕斯卡爾·豪瑟爾,《現代》,2024年

Pascal Hausher, Les Modernes, 2024

【編者按】

對中國攝影界而言,米歇爾·普瓦韋爾(Michel Poivert)是個陌生的名字,興許有一些鉆研攝影的人們會知道普瓦韋爾聯合主編的《世界攝影藝術史》。這本由中國攝影出版社引進,于2016年翻譯成中文的著作成為一些人的攝影啟蒙。

在法國,普瓦韋爾顯然有著更大的名氣。他是法國巴黎第一大學-先賢祠-索邦大學當代藝術和攝影史教授,三十余年來專注于攝影研究,其所著的《當代攝影》(La photographie contemporaine)于2002年出版,過去二十多年里被翻譯成多種語言并幾次再版。《法國攝影50年:1970年至今》(50 ans de photographie fran?aise de 1970 à nos jours)則如書名所示那樣系統性地梳理并展示了法國的當代攝影。是法國攝影領域的權威專家之一。

2024年5月,在華南地區的中法文化之春系列活動中,普瓦韋爾應邀來到中國,在福州、廈門、廣州等地進行了一系列講座。借此機會,澎湃新聞采訪了普瓦韋爾。他從一位史學家的角度,就中法攝影的特點以及當下攝影的新趨勢發表了自己的看法。

2024年5月,法國攝影史教授米歇爾·普瓦韋爾在福州當地的十三厝當代藝術館觀看展覽。澎湃新聞記者 吳棟 圖

澎湃新聞:您出過許多攝影類的著作,比如《法國攝影五十年》,今年是中法建交60周年,有許多關于中國與法國攝影師的展覽。您認為“法國攝影”是否存在一個主要的面貌,如果有,它是怎樣的?

普瓦韋爾:我認為法國攝影具有一定的區別于別的國家的特性。攝影師在攝影的時候會更帶有知識分子的視角,也有較多偏文學的切入方式,更偏知識。同時,風格通常比較浪漫,相對紀實一些,無論是當代的紀實也好,或者說我們傳統以為的紀實也好。另外,我認為法國攝影并不是特別沖動型的,它永遠是在嘗試當中,有很多思考的東西,可能因為一個哲學家出的多的地方也會影響到別的藝術創作吧。

賽琳娜·克拉奈,馬澤村系列,2009年

Celine Clanet, Extrait de Maze, 2009

克里斯朵夫·布爾格迪厄,《索菲亞,翡吉爾》,馬賽系列,2009-2010年

Christophe Bourguedieu, Sofia, Figuières, série Marseille, 2009-2010

伊芙琳娜·羅澤爾,《無題67號》“日常生活”系列,2008年

Yveline Loiseur, Sans titre #67, La vie courante, 2008

《法國攝影五十年》封面,米歇爾·普瓦韋爾著,Textuel 出版社,巴黎,2019年

澎湃新聞:不知道您是否了解中國攝影?如果有所了解,您認為中國攝影在世界上的面貌是怎樣的?

普瓦韋爾:我對中國攝影稍微有點了解,來中國前做了一些研究。我注意到一種風格的多樣性,在中國的攝影創作中,幾乎可以找到世界攝影領域里,尤其當代攝影里所有的風格。某種意義上,中國與全世界的攝影是無縫對接的。我這個說法是褒義的。

如果一定要說個特點的話,我覺得中國攝影尤其會關注中國傳統繪畫之間的關聯,在攝影中探討過去與現在的關系,這可能是我認為的中國攝影一個非常重要的特點。

澎湃新聞:過去與現在之間的關系似乎是攝影中比較常見的探討。

普瓦韋爾:也有,但沒有像中國攝影中那么頻繁與明顯。

《人造仙境之二—來自新大陸》。楊泳梁作品

向沙漠抽水的人,2011,《北流活活》系列之一。張克純作品

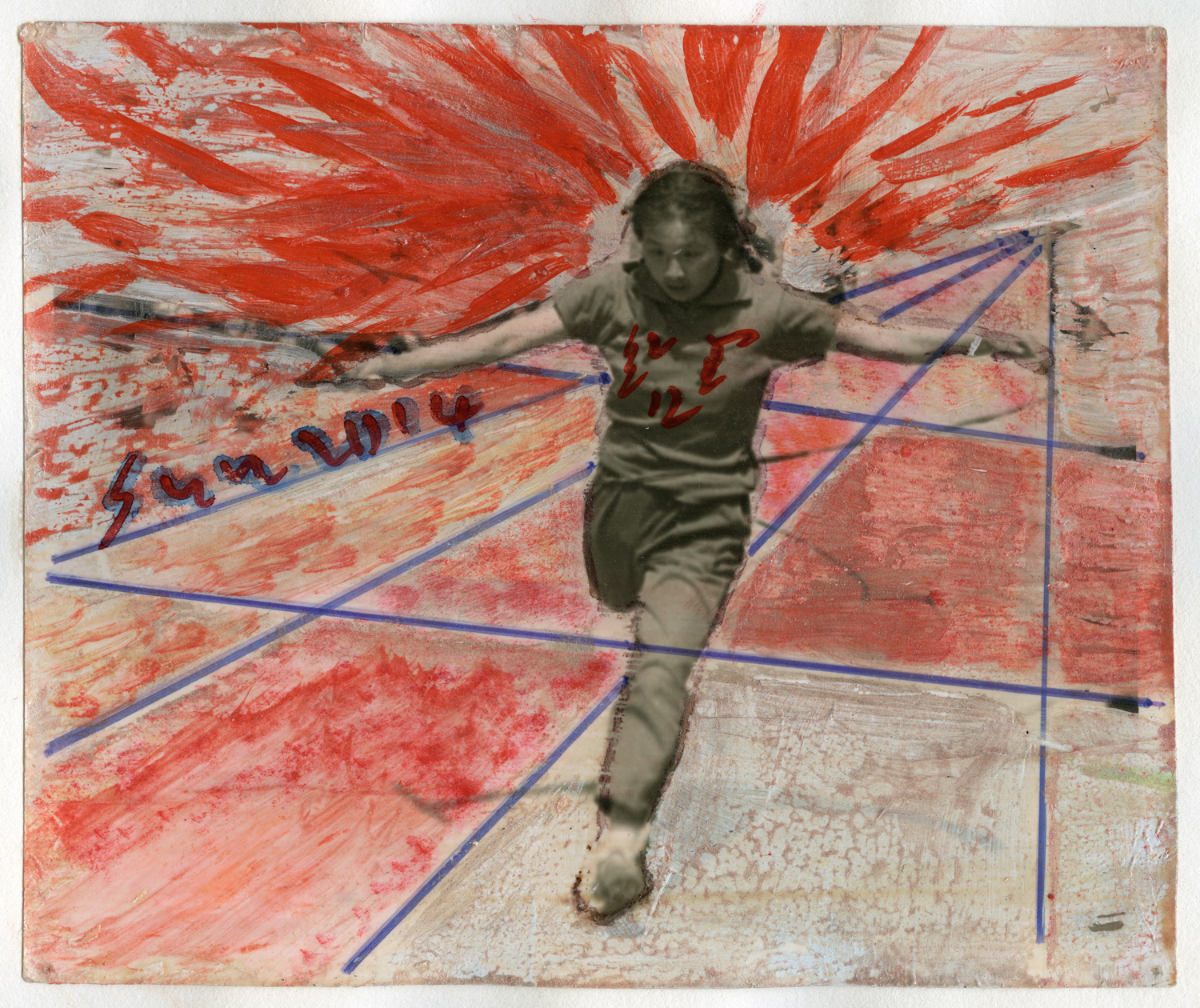

奔跑吧,紅星,2014。孫彥初作品

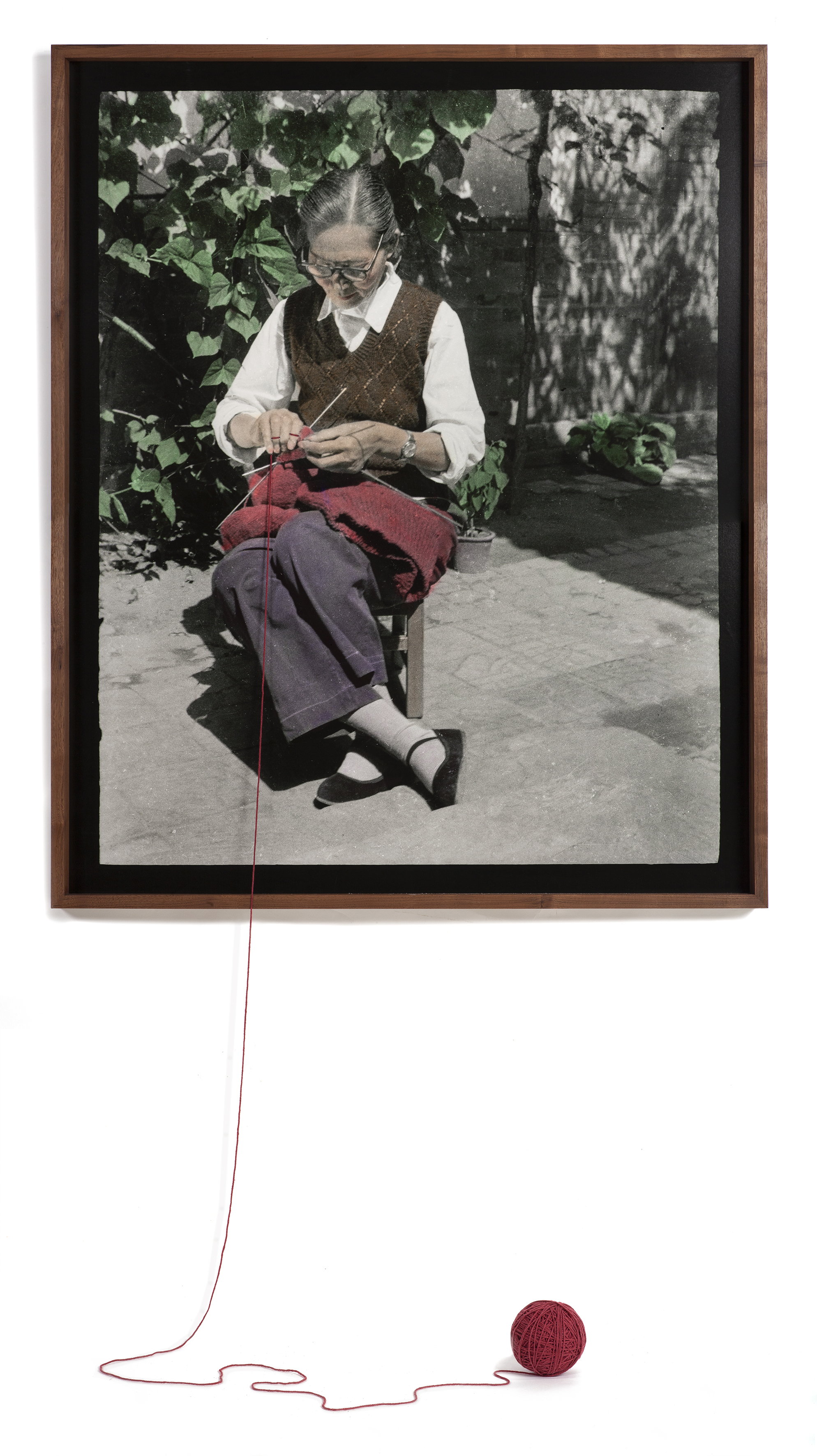

外婆,2024。蔡東東作品

澎湃新聞:您剛才提到,這種風格上的全面是褒義的、正面的,那是否也有批判的、負面的看法?

普瓦韋爾:我對中國攝影有了解,但不多。或許得看100多位攝影師作品之后,我才能做出具有批判性的見解。但如果一定要提出相對批評的意見的話,我認為,中國攝影師很快就會采納一個國際盛行的風格,過于容易地去認可它們。

這是值得討論的問題,涉及更大層面的藝術創新,或者往更高層面來說,是文化創新的一個問題。一個文化到底是如何不斷地繼續往前走,繼續豐富自身的。有些人可能通過斷裂地與過去完全切割進行新的再造,也有一些人可能會通過對傳統的繼承進行再造。客觀來說,中國(攝影)與世界(攝影)確實有一個現實層面的問題,當代攝影在世界層面的發展其實也就是近40年的事情,在中國的話更近,大概是近20年的事情。所以,因為全球化,中國攝影師會不自覺地受到世界攝影師的影響。

卡里奧爾·貝尼塔,《雕塑》,“我永遠不會忘記你”系列,2019年

Cariolle Benitha, La Statue, extrait de Jamais je ne t’oublierai pas, 2019

穆斯塔法·阿澤胡阿爾,《單子#43》,“回聲”系列#1,重鉻酸鹽膠印相,2021年

Mustapha AZEROUAL, Monade #43, se?rie Echo #1, gomme bichromate?e, 2021

澎湃新聞:您是一位研究攝影的藝術史學教授,關于攝影史的寫作要考量到哪些方面?您是否有自己的寫作邏輯?

普瓦韋爾:“邏輯”這個詞在我身上來說可能沒那么明顯,我并沒有想要在藝術系統中形成一條非常有邏輯的線,很多時候與藝術家碰撞是機緣巧合,(攝影史)慢慢形成了今天所看到的樣子,但如果說攝影史寫作對我來說有很重要的轉變的話,可能是20-25年前,也就是那本書《當代攝影》剛出版的時候。我有一個很重要的轉變,在此之前,我主要研究19世紀的攝影,包括畫意攝影,以及20世紀20、30 年代的前衛攝影。25年前左右,我開始向當代攝影轉變,其中有個很重要的動機就是,與當代的藝術家有了接觸后,我有了一種渴望,想看看當代藝術家是如何自處于當代的。

但我認為,我不想采用一個批評家、評論家的方式,批評與評論的方式更多根據個人喜好與個人觀點來進行藝術研究、藝術家或者說藝術作品的選擇,我想把自己放在一個藝術史學的角度,以藝術史學者的身份來對當前發生的創作歷史進行重組,形成一個歷史性的敘述。當然,這種歷史性的敘述可以是主題形式的,也可能是以問題意識去切入,從中篩選出哪些才是重要的,哪些可能是微不足道的。這需要自己去甄別。同時,在藝術創作中不斷產生的辯論也好,或是關于藝術形式的探討也好,如何組織把這些海量的信息進行一個有藝術史學梳理組織,形成一個有意義的敘述。這是我的工作。

舉個例子,1990-2000年的時候,攝影界出現了大量置景攝影(stage photography),從評論家的角度,他們馬上拋出了自己的觀點,直接坦率地說這是好或者不好。那對于攝影史學者來說,重要的工作是構建一個歷史分類去總結,辨別一些還沒有名字的現象,攝影事件也好,攝影創作也好,辨別并且給他們定義。

臨時病房,2008。王慶松作品

澎湃新聞:以您剛才講的“置景攝影”為例,您是以事后回望的視角去看,還是更多在進行時的時候去進行梳理?

普瓦韋爾:這是一個時效性問題。在歷史學科里面確確實實存在一個進入歷史的方法,如何理解當前時代的歷史?如何把歷史學科的方法論應用到當前正在發生事情的研究,把時效性無限縮減。我們攝影史學者的任務并不是全盤解釋,我們不能理解一切。藝術,或者說攝影史學者不會馬上下場對風格與運動表達認可或不認可,欣賞或不欣賞,真正的任務是給予當下的事情一個結構化處理。這比較富有冒險性,因為你對現在的結構化的風險顯然比對過去結構化的風險來得大。因為不存在太多的距離感。

莎拉·伊木魯爾,《從陰影向圖像的過渡》,卡羅法印相,2015-2018年

Sara IMLOUL, Passage de l’ombre aux images, calotype, 2015-2018

托瑪·巴蓋,《時間的陰影》,藍曬印相,2018年

Thomas PAQUET, L'Ombre des heures, cyanotype, 2018

澎湃新聞:當下,科技對攝影的影響越來越大,在中國,從數碼攝影普及到AI時代也就不到20多年的事,您是如何從史學上看待這一問題的,又是如何去看待當下在整個歷史中的位置的?以及您是如何不斷地更新自己的知識結構的?

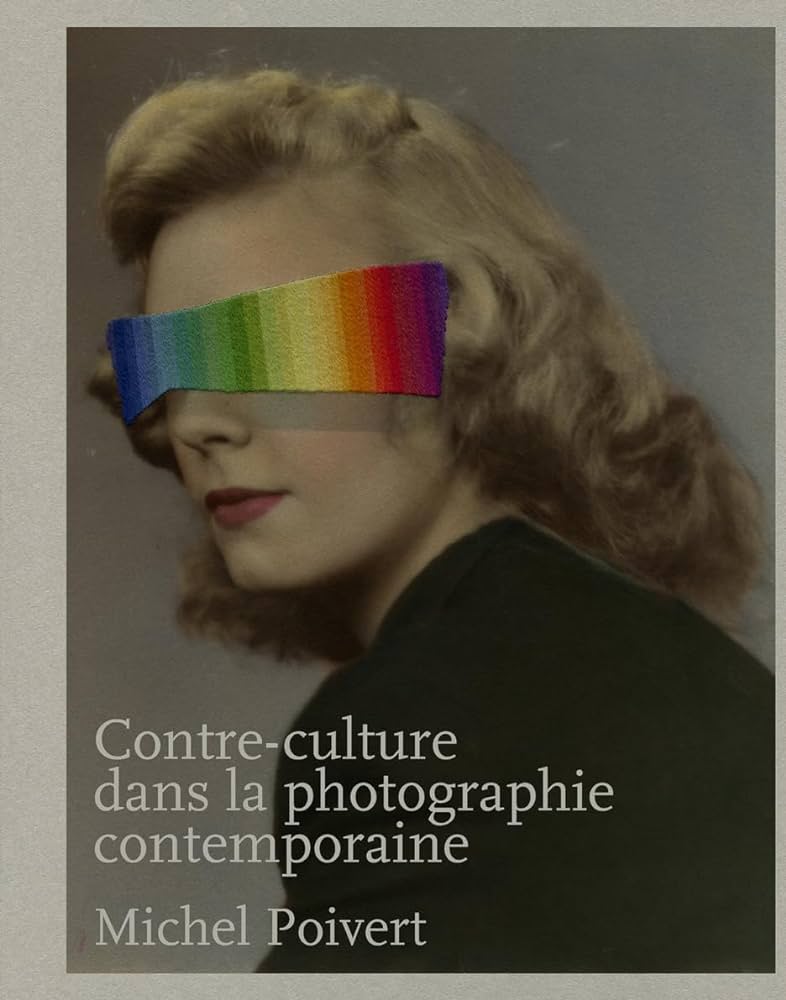

普瓦韋爾:這還是要回到一個本質的問題,就是如何去鑒別認定,2022年我新出版了一本書,叫《當代攝影中的反文化》(Contre-culture dans la photographie contemporaine),這本書里,我看到一個很重要的現象,當前很多攝影師正在做一個實踐,恰恰就是對于當下這種數碼文化的反擊與回應。這些當代攝影師的實踐中,他們會采取一些古老的攝影技藝來創作圖片,他們的攝影創作中有很多對于攝影材質本身的實驗,并且在其中創造獨一性。用一種極為復雜的工藝來制作攝影圖片,其實是在數碼時代對于攝影工藝失落的重拾。

還有這么一派攝影師,幾乎可以用流派來形容,他們讓原來的攝影工藝重見天日,用特別復雜的過程來制作圖像。但里面有個關鍵點,他們并不僅僅在攝影形式上進行創新,背后往往具有政治意義,這些攝影師之所以要用這么復雜的工藝來制作圖像,其實某種程度上也是要去反對一些工業化的圖像生產,反工業文化。這是我最近定義的這個攝影流派。

《當代攝影中的反文化》封面,米歇爾·普瓦韋爾著,Textuel 出版社,巴黎,2022年

澎湃新聞:這個定義新現象的過程是不是很開心?

普瓦韋爾:(笑)我也正在等待是不是有新的事件發生,這樣可以繼續上路,繼續去研究命名一些東西。

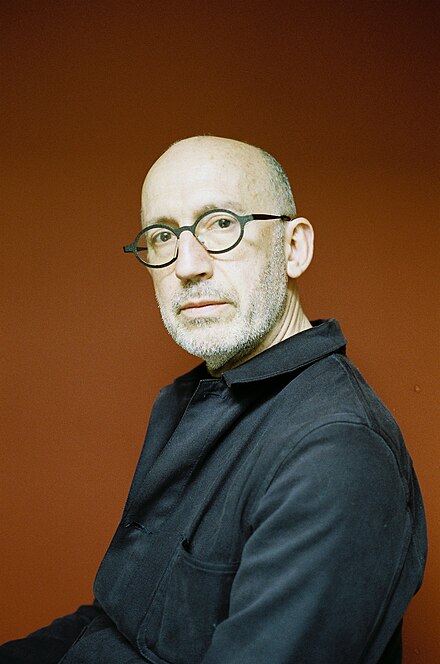

米歇爾·普瓦韋爾

米歇爾·普瓦韋爾,生于1965年。是巴黎先賢祠-索邦大學(巴黎第一大學)藝術史與攝影史教授。1995至2010年,他擔任法國攝影學會主席。2018年,他創辦了國際攝影學院(CIP)。2020年,他被文化部授予 "藝術與文學"軍官(Officier dans l'ordre des Arts et des Lettres)勛位,以表彰他對攝影研究的貢獻。

他的著作《當代攝影》(La photographie contemporaine )于 2002 年由 Flammarion 出版,在過去二十年中被翻譯成多種語言并幾次再版。他聯合主編的《世界攝影藝術史》由中國攝影出版社引進,并于2016年翻譯成中文。他的著作《法國攝影50年:1970年至今》(50 ans de photographie fran?aise de 1970 à nos jours)在法國文化部的支持下,于2019年由Textuel出版社出版。該書一經推出,即在攝影界引起廣泛討論,并于2020年3月至5月期間,在法國文化部的所在地皇家花園內舉辦了圍繞該書的攝影展。在法國文化部和安托萬- 德-加爾貝基金會(Fondation Antoine de Galbert)的支持下,米歇爾-普瓦韋爾(Michel Poivert)于 2022 年出版了他的最新著作《當代攝影中的反文化》(Contre-culture dans la photographie contemporaine),旨在揭示當代攝影創作中的全新活力。

除了教學和寫作,他還策劃了許多展覽。他最近的展覽包括:在巴黎市政廳舉辦的 《吉勒·卡隆1968》(2018 年)、在阿爾勒國際攝影節上舉辦的菲利普·尚塞爾 《Datazone》(2019 年)、在阿爾巴尼亞斯庫臺 Marubi 博物館舉辦的 《納達爾:規范與任性》(2018 年)以及在蒙彼利埃人民展館舉辦的《1969-1989法國攝影的蛻變》(2022-2023 年)。

張慧對此文亦有貢獻

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司