- +1

考古2023|宋遼金元明清考古:河畔窯火生瓊玉,深海重器探遺珍

【編者按】又是一年“考古時”。即日起,“考古2023”系列稿件將陸續見刊,這是澎湃新聞·私家歷史連續第五年與中國社會科學院考古研究所合作,邀請多位學者撰寫總結性稿件,對過去一年中國的重大考古發現做全時段、全方位梳理,以饗讀者。

“華夏民族之文化,歷數千載之演進,造極于趙宋之世。后漸衰微,終必復振”。宋遼金元明清考古作為中國現代考古學的重要組成部分,2023年的考古調查、勘探與發掘的一項項考古成果,再次見證了時代的繁榮、文化的交流、族群的融合。本年度的考古工作,城址考古精細,墓葬考古有序,手工業考古漸趨系統,宗教考古碩果累累,水下考古勇于創新。

不忘來時路,方知向何行。站在新的歷史起點,本年度出版的《中國考古學·宋遼金元明卷》,以都城考古、帝陵考古、墓葬考古和瓷窯址考古等為重心,綜合介紹20世紀,特別是1949年至今的宋遼金元明時期考古調查發掘和研究重要成果;作為第一部對宋遼金元明時期迄今已有的主要考古資料進行綜合研究探討的論著,將為今后宋至明代考古學全面系統的綜合研究和專題研究奠定良好基礎。

《中國考古學·宋遼金元明卷》封面

都城及地方城市考古

都城遺址多接續以往工作持續開展。北宋東京城遺址的考古工作,一是開封州橋及附近汴河遺址通過對河道內堆積的發掘,進一步明確了州橋東側汴河河道的具體形態、淤積、興廢過程。二是圍繞兩項基本建設項目展開,位置對應北宋東京城外城西墻北段內側與南墻西段。西墻北段內側發現北宋文化堆積、明代墓葬、明代道路等遺跡,反映出北宋以來城市規模的變遷以及黃河泛濫對各個歷史時期城市形態的影響。南墻西段清理出城墻、城內外道路等遺存,此對于研究北宋東京城布局、防御體系、城墻營造工藝等內容均具學術價值。

北宋東京城外城西墻北段內側出土遺物

宋國故城遺址2023年在發掘早期遺存時,發現兩周至兩宋時期夯土城墻以及明清時期河溝、護堤、房址、墓葬、灰坑和灶等遺跡。據文獻推測其中一處高臺建筑基址是明代建造的紀念唐代睢陽保衛戰雷萬春將軍廟舊址“雷將軍廟”。

2023年度,遼上京考古隊在上一年度工作的基礎上,對遼上京皇城西南部大型建筑基址進行勘探與發掘,發掘遺跡主要包括南向、東向兩組大型院落,及其主殿、配殿等四座單體建筑,和回廊、院墻等附屬建筑。經發掘確認,南向院落的東西回廊進深2間,與中殿JZ1一樣至少有3次大規模營建,由此說明,此院落于遼代始建時即規劃為南向的高等級大型建筑。東向院落軸線由門殿、中殿與后殿構成,四面由回廊、院墻圍合,始建于遼代,與南向院落在遼代的改建(JZ1B)同期,中殿挾屋、院墻等附屬建筑在遼代中晚期曾有改建,整體院落格局一直沿用至金代廢棄。地層關系顯示南向院落的營建時間早于正南街以西的東向院落,其性質與功能值得進一步探索。

金上京遺址本年度考古工作集中于皇城西南部建筑遺存,清理出建筑址2座,道路遺存1條,院墻1道,灰坑3座。完整揭露出的2座建筑址,分別編號為1號臺基址(TJ1)、2號臺基址(TJ2)。1號臺基面闊十間、進深三間,臺基北側有1條青磚鋪就的道路;2號臺基面闊三間、進深兩間,臺基南側中間殘存一斜坡狀磚砌踏道,北、東兩側清理出1道院墻。出土遺物有大量磚瓦、建筑飾件、鐵釘,少量陶瓷器殘片、銅泡釘、銅飾件、銅錢。本次發掘的兩座建筑基址存在打破關系,說明該區域至少存在金代早晚兩個時期的遺存。

金上京遺址2023年度發掘區全景航拍

2022年至2023年,北京市考古研究院于豐臺區萬泉寺村產業用地項目范圍內進行了考古發掘,發現了金中都城內一條重要的南北向道路遺跡,寬約20米,從所在位置、道路規格以及使用和沿用情況來看,初步推測是端禮門門內大街,為進一步探尋端禮門的準確位置提供了新的資料。

太和城遺址2023年發掘內城東部,揭露八號建筑基址的東門及東廊道、內城的東門及東城墻,出土瓦當、滴水等遺物,年代應為南詔中晚期至大理國早期。

元中都遺址2023年度發掘的宮城東門內側建筑遺存分為兩期,第一期是以基址7為中心的一組開放式建筑群,年代為元中都的營建時期(約1307-1311年);第二期繼續沿用基址7大殿,在其外圍建造多處小房屋,并修筑圍墻和道路,形成南向封閉式院落,年代為元中都的廢棄時期(約1330-1368年)。兩期遺存的主要建筑皆為倉儲性質。

明中都遺址接續2022年的工作,在宮殿院落與水系遺存方面亦有新進展。前朝主殿西側發現朵殿建筑,有助于解明主殿布局及其與廊廡的連接關系。前朝宮院的西南角發現方形轉角建筑以及門址和連廊,為明確明中都宮城內東華門與西華門之間橫向道路的具體走向提供了線索。水系方面,內金水橋的西邊橋、中軸西側連廊跨越內金水河道的廊橋、內金水河過宮城南城墻的東南出水口等水系關鍵節點的發掘,使宮城內金水河河道、橋址的位置、規模和基本形制愈加清晰。

圓明園扇面湖遺址本年發掘西半部,基本厘清了歷史上圓明園大宮門外扇面湖水系的具體位置、分布范圍、營造方式,明確了扇面湖西北部進水口的具體位置及工程做法,此外發現一處西岸臨湖建筑相關的187.6米長地釘。

地方城考古工作和研究亦有較多收獲。揚州桑樹腳大型建筑基址群2022-2023年度發掘揭露出唐代揚州羅城北城墻相關遺存和多處不早于該段城墻的大型建筑相關遺存,為認識桑樹腳大型建筑基址群的遺址內涵和揚州城遺址不同時代的空間格局及其沿革提供了新資料。蜀崗古代城址南城門遺址2023年度發掘門址東半部分,初步發現多期城門相關遺存。

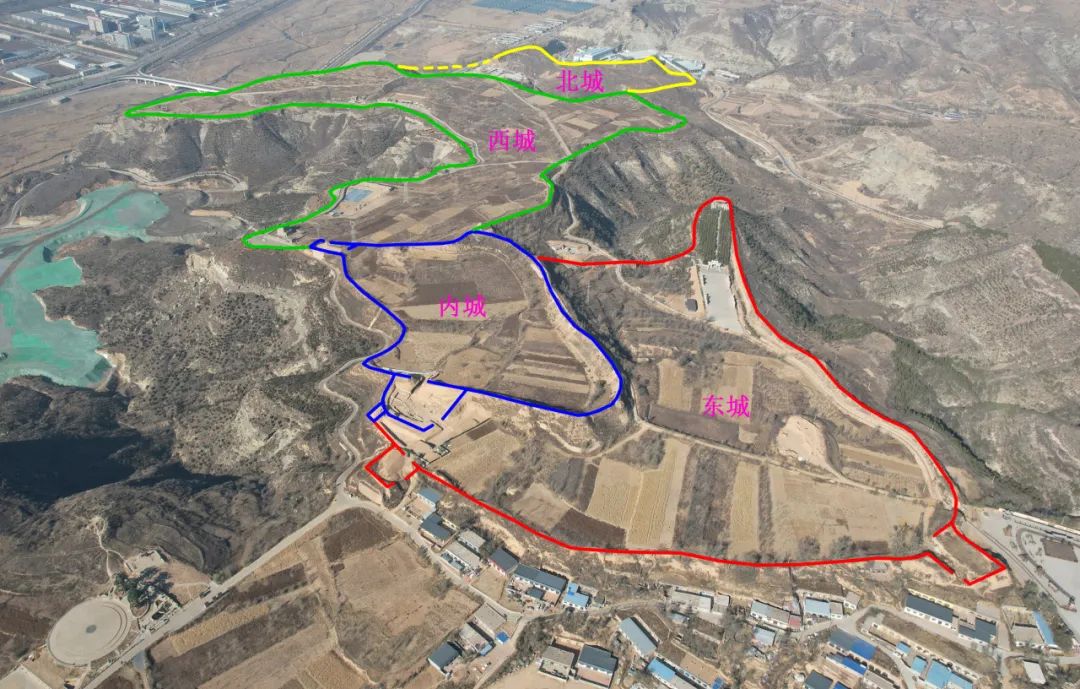

神木楊家城城址即唐宋時期麟州故城,新發現“北城”一座,與已知的3座小城大致同期,本年度重點發掘了內城南門,門址結構包括主門道、東西墩臺、外甕城、甕城門道、角臺、甕城內建筑群、儲排水設施等,城垣輪廓清晰,軍事性質濃郁,是北宋控扼西北、抵御遼夏的重要屏障。

楊家城城垣結構示意圖

武安州是耶律阿保機最早建置的頭下州之一,并由此開創了頭下軍州制。2023年首次進行考古發掘,基本確定了武安州州城的城墻四至及護城河,為研究遼代州城規制提供了新材料。

鄧州古城2022至2023年的發掘揭露出宋代街鋪、明代庭院、清代街巷以及迎旭門區域早期城墻等遺跡,為研究鄧州古城的布局及沿革補充了重要信息。

溫州朔門古港遺址本年度發掘集中于朔門城門-甕城區、甕城外港口區、3號碼頭南側及2號沉船區域,朔門城門-甕城區目前揭露出早晚兩期的城門、城臺、城墻及甕城基址。港口區新發現9號碼頭1座。甕城北側及3號碼頭南部北宋江岸得到確認,深化了對岸線變遷軌跡的認識。古河道內2號沉船船體輪廓及其附屬構件分布范圍已初步摸清,并在7號碼頭碼道上新發現了3號沉船。

山東菏澤南華遺址通過發掘被確認為一處金元延續至明清的城址,結合文獻,應屬曹州古城。

新疆博樂市達勒特古城遺址為宋元時期孛羅城舊址,本年度大體確認外城道路及內城北部早期遺存,為推動古城形制布局與歷史沿革研究提供了新的材料。

新疆吉木薩爾縣北庭故城2023年度發掘內城北門外臺地上的1號遺址,揭露出大型土坯構建的多間房建筑基址,其性質可能為高昌回鶻王國時期沿用至元代的官署遺址。

重慶官壩遺址2023年度清理了一處南宋時期高規格建筑臺基,發現水井、灰溝、沖溝等遺跡,確認了該遺址是南宋酉陽知州、知寨治所所在地,是酉陽冉氏土司始封之地,填補了酉陽冉氏土司乃至重慶地區土司考古工作的空白。

官壩遺址宋代建筑臺基局部

在土地儲備、考古前置的背景下,各地方考古工作如火如荼地展開,縣城城市發展史的連續性與延續性愈受關注。本年度配合基本建設剝離出的古縣城遺跡包括城墻城門、城內功能分區、生活居址等。

江山古城墻始建于明代隆慶元年(1567年),本次發掘確認了通昌門位置并揭露了殘存的城墻,為研究明清時期地方(縣級)城墻的形制、修筑過程以及城內建筑的分布提供了鮮明個案。江西鄱陽饒州府鄱江門遺址為一處明代城門遺址,本次發掘揭露了房基、灰坑、城門墩臺、墁坡、道路、城墻等多處遺跡,結構清晰完整。

功能分區是認識城市布局與發展沿革的重要線索,龍游大南門縣衙遺址發掘確認縣衙主體建筑坐北朝南,中軸線上從南向北依次為白蓮橋、譙樓、儀門、戒石亭、正堂、穿堂、后衙、正衙,遺址北區清理出宋代遺跡與明代遺物。上虞孔廟遺址發掘揭露了各時期生活遺跡20余處,呈現了宋元明清時期孔廟的建筑格局,為研究我國學宮建筑布局、縣學祭孔禮制提供了新的資料。淮安新路遺址本年度發掘揭露的主體遺跡是一處明代晚期街巷類遺址,包括主干道系統及兩側有序分布的房址。開封雙龍巷歷史文化街區發現明代街巷與大量建筑基址,出土了類型豐富的遺物,展現出明代開封城街巷布局形式與明末封建社會小農經濟形式下百姓們的日常生活氣象。

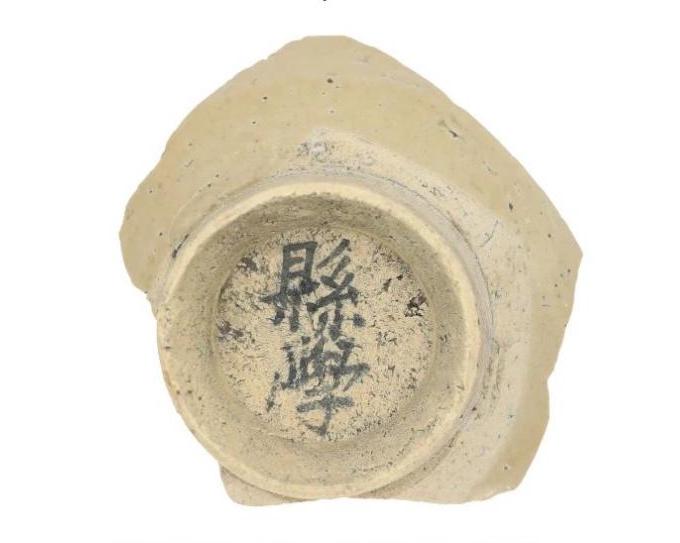

上虞孔廟遺址出土宋代墨書“縣學”款瓷碗底

生活居址是城址中常見的遺址類型,北京市路縣故城城址內東南部遺址區清理出成排分布的金代房址與相當數量、形制規整的灰坑。杭州市文物考古研究所對余杭古城遺址開展第二期考古發掘,配合地塊出讓發掘該地塊東側五個地點,揭露兩漢、六朝、宋元等多期生活面。

墓葬考古

除紹興南宋皇陵遺址的主動性考古發掘外,本年度全國多地因配合基本建設發現了大量的宋元明清墓葬,本文此處擇選年代信息明確或保存較好的墓葬以及規模化的墓地作簡要介紹。

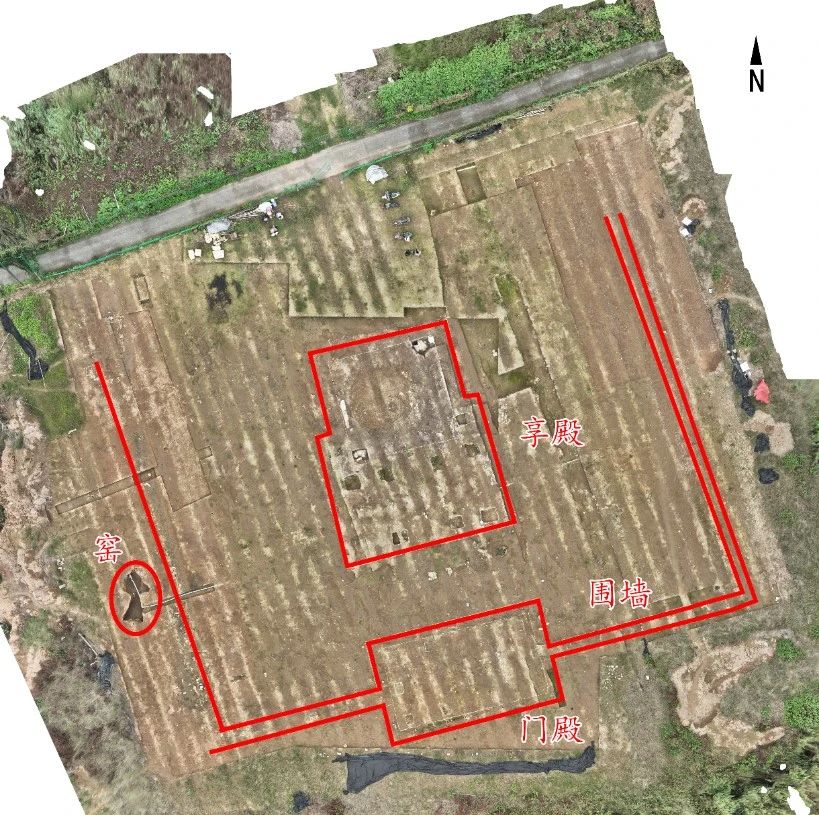

皇家陵墓包括紹興宋六陵和北京海淀四王府村明代皇室墓地。紹興宋六陵遺址,本年度發掘了三、四號陵園。三號陵園位于二號陵園以西,發現門殿、享殿、圍墻、石藏子等遺跡,其平面布局和尺度與一號陵園基本一致,為帝陵上宮。陵園上宮東北方向發現一座小型的平面呈“凸”字形的遺跡(M5),也有石藏子,或為皇后上宮。三號陵園東南部發現一座方形磚砌土壙,或為“火窯子”遺跡。四號陵園位于二號陵園正南方,發現門殿、享殿、圍墻、石藏子等遺跡,其平面布局及尺度也與一號陵園基本一致,同為帝陵上宮。四號陵園與二號陵園形成明顯的組合關系,二者為同一帝陵的上下宮。宋六陵不同陵園、陵園不同位置的具體做法存有差異,其背后的營造邏輯和思想觀念值得探討。

宋六陵三號陵園

宋六陵四號陵園

北京海淀四王府村明代皇室墓地考古發掘共發現明代皇家墓園3座,東西并排分布,均坐北朝南,有前、后兩進院落組成,整個墓園由大門、圍墻、二道墻、享堂、祭臺、附屬建筑、墓葬組成。經考證,3座墓園分別為早殤皇子公主合葬園寢、裕嬪園寢、妃嬪合葬園寢,級別僅次于帝陵。

北京海淀四王府村明代皇室墓地MY2M4三維結構圖

紀年墓以宋墓居多,且多發現于南方,其可作為斷代標尺為研究南方各區域宋墓的形制布局、演變及其反映的社會生活、葬俗文化等提供了珍貴的實物資料。

浙江德清上楊村楊抱元墓,系二次葬,墓主為南宋武將楊存中之女。墓葬主體由墓室、墓頂鋪磚、封土石圈、圜墉、環道、地坪、排水溝構成,墓葬北側發現陵園垣墻與排水明溝。出土青白瓷器、銘文磚、瓦當、銅錢、墓志等文物。湖北黃梅康家壟墓地的北宋紀年墓,墓主黃蔚卒于北宋英宗治平三年(公元1066年),該墓為土坑豎穴石槨墓,葬具為一槨二棺,出土陶瓷、金屬器等40余件隨葬品。麗水云和梅氏夫人墓,墓主卒、葬于北宋紹圣四年(1097年)。墓葬主體結構為三室券頂磚室墓,分主墓室及南、北兩側室。出土器物豐富,兩側室多出陶瓷器,主墓室多出金屬器,該墓對于認識北宋處州葉氏、梅氏家族關系及經濟社會面貌具有較高價值。湖州安吉程大昌墓,墓主卒于慶元元年(1195年),二年四月辛酉夫婦合葬于安吉縣梅溪鄉邸閣山,墓上存在地坪、圜墉殘跡。

浙江德清上楊村楊抱元墓俯拍圖

紀年明墓發現較少,九江太平橋村發現一座明萬歷十五年(1587)紀年墓。忻州忻府區河習頭發現明代紀年磚室墓,墓主卒于萬歷十六年(1588),墓葬保存完好、營建講究、隨葬品豐富,木質葬具及獻祭用品保存良好。現存規模最大、規格最高的明代土司墓——冉躍龍夫婦合葬墓調查清理出買地券和“會葬題壁”碑。

本年度發現有較多保存良好的宋遼金墓葬,為研究這一時期南北方墓葬的區域、時代特征提供了豐富的樣本。

河南焦作山陽區發現一座圓形仿木結構單室宋墓,出土有墓志。

錫林浩特市毛登牧場發現遼代中晚期的小型貴族墓葬,由墓道、甬道、磚室及木構八角形槨室組成,全長19米。赤峰市喀喇沁旗鳳凰山墓地發現兩座遼代晚期漢人墓。興安盟突泉縣東杜爾基鎮保安村發現五座遼代晚期墓葬,為斜坡墓道單石室墓。

山西長治潞城區羌城金代墓地清理出三座金代仿木結構磚室壁畫墓,墓室內有題記、墓志。

山西長治潞城區羌城金代墓地M19北壁

麗水慶元蓋竹村發現兩座南宋中晚期墓葬,分別為單室石槨墓、磚室墓,出土銅錢、“湖州真石家念二叔照子”方形銘文銅鏡以及浙閩贛交界區域常見的青白瓷瓶、盒。金華東山宋墓共發掘宋代塋園墓葬2座,編號M1、M2。M1年代為南宋后期,由封土、墓前建筑、地下墓室組成,墓前建筑由北向南依次是封土基座、垣墻、拜壇、通道和墓祠,墓室為雙室并列的夫妻合葬墓,隨葬銅器、瓷器。M2年代為南宋中期,塋園僅存一段石鋪圍墻基址、地坪和封土基座,墓室為長方形磚、石雙層頂磚室墓,隨葬瓷罐、金耳環、銅鏡。M1是金華地區發現的首座平民階層的復合式帶墓祠塋園墓,此種塋園制度的成熟和普及或與南宋理學盛行并確立其正統地位的歷史背景存在一定聯系。重慶合川雙槐電廠三期擴建工程博牛石墓群中南宋中后期的同穴異室的仿木構雙室石室墓,出土兩件石函,此為重慶地區宋代石室墓中首次發現石函類葬具。

金華東山M1全景(南-北)

金華東山宋墓瓷鬲式爐

規模化的墓地宋金時期少見,以明清平民墓居多,此與明清時期葬俗與社會結構有關。呂梁汾陽小相寨宋金至明清墓群中,宋金時期仿木結構磚雕墓、元明時期壁畫墓的集中發現較為亮眼。山東煙臺萊州東關東南墓地清理出墓葬88座,年代以宋金時期為主,另有部分唐代、元代及明清墓葬,均屬平民墓葬。南京鄧府山西六朝至明清墓地清理出墓葬150座,其中宋墓31座,絕大多數為土坑墓,出土器物有陶瓷粉盒、金銀首飾、銅鏡等,其中金銀首飾上多有銘文。晉城高平米山北朝晚期至明清墓群共有墓葬344座,宋金元時期墓葬形制為磚室墓和土洞墓,明清多為仿木結構磚室墓,家族聚集埋葬。河南交投焦鄭高速公路有限公司焦作至平頂山高速焦作至滎陽(滎陽段)項目工程地段的漢代公共墓葬區見有宋代墓葬18座、明清墓葬39座。

呂梁汾陽小相寨宋金至明清墓群出土器物

北京房山區漢代廣陽城西城墻外墓葬區發掘墓葬125座,包括明清時期豎穴土壙墓44座。北京地區集中發現上百座明清墓葬的還有平谷區馬坊鎮石佛寺村明清平民家族墓地、朝陽區王四營鄉官莊新村明清墓地。蘇州白云橋遺址、常熟仲家灣古墓葬經發掘確認均為清代平民墓葬區,后者或以家庭為單位聚集埋葬。

手工業考古

手工業考古是生產生活的直接反映,本年度所見手工業考古類型仍以窯業考古為多,時代橫跨大、分布面積廣、遺存類型豐富。冶金遺存、鹽業遺存相對較少,分布零散。此外,還發現有釀酒作坊。從諸多發掘實例中可見,手工業考古的基本工作和研究路徑是在聚落考古理念下,以生產鏈條為指引,完善原料獲取—生產加工—運輸銷售的過程。

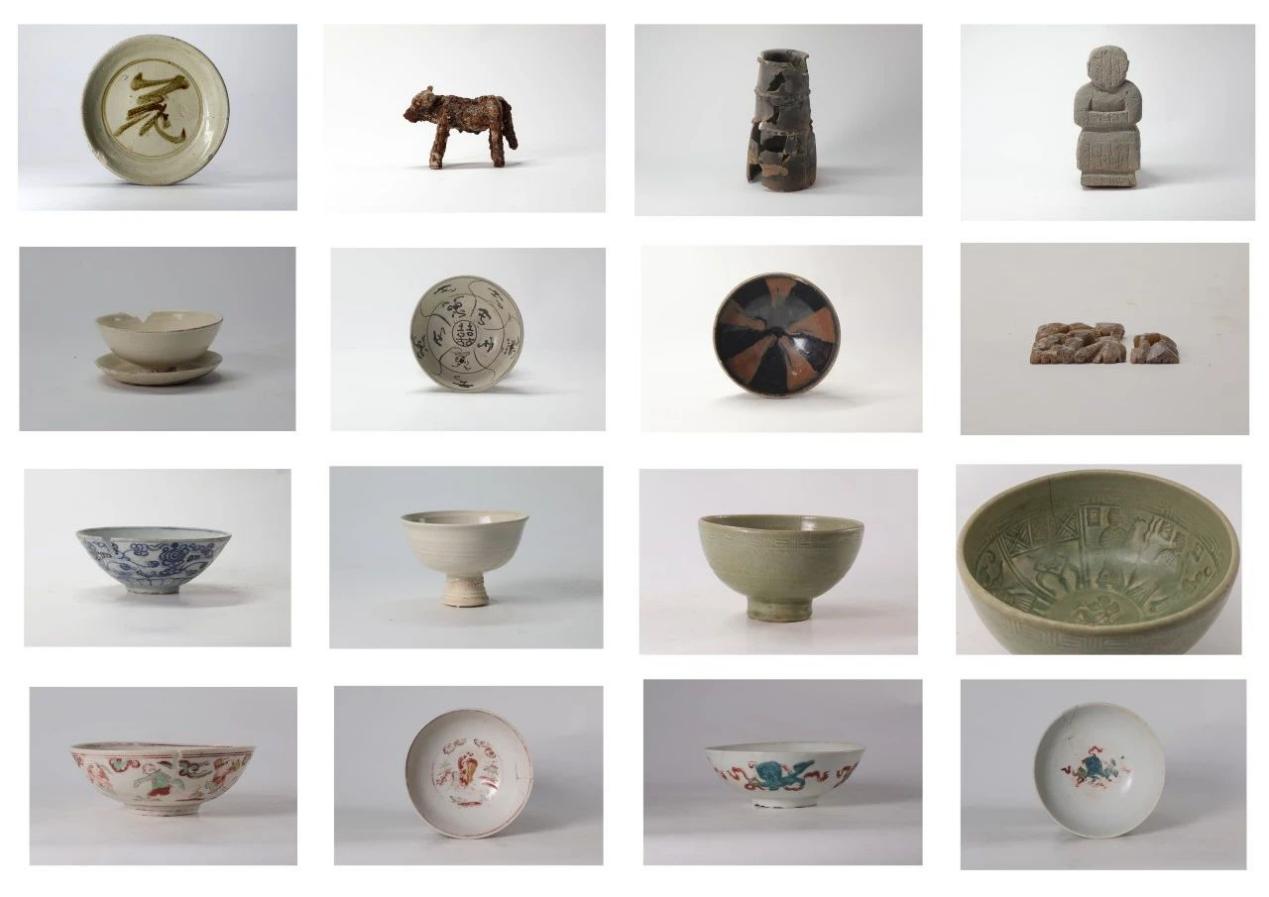

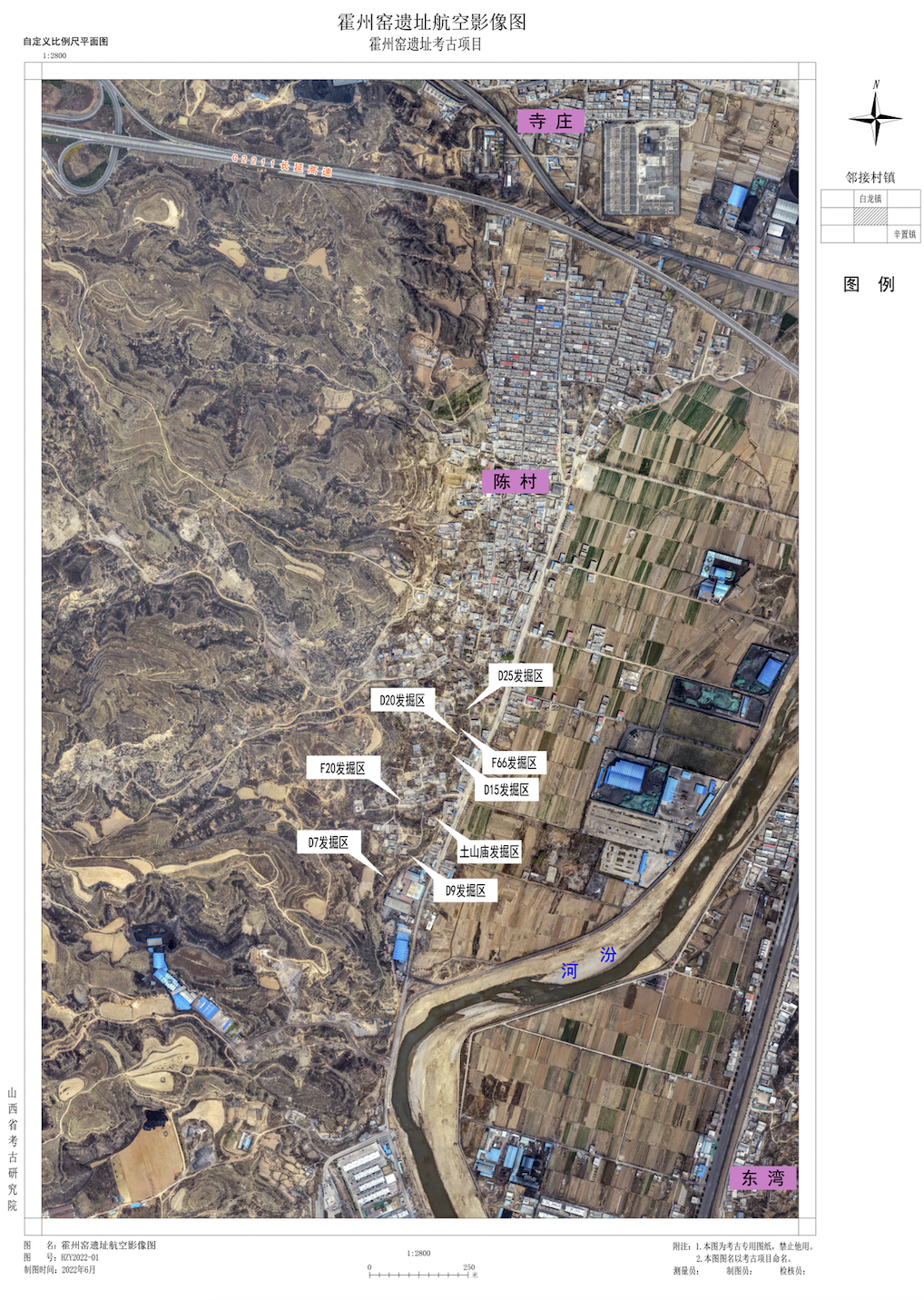

霍州窯是汾河流域宋元時期的重要窯址,自2022年以來,通過地毯式調查結合重點勘探,明確了窯址保存狀況、分布范圍及分布演變規律。散點式發掘多個地點,揭露了金元明時期窯爐、作坊、灰坑、溝、井等多類窯業遺跡,出土了大量瓷片與窯具。兩年系統的考古工作,建立起了霍州窯業歷史分期標尺,其于北宋后期始燒,金代達到成熟,形成以細白瓷產品為主流產品、“擦澀圈”疊燒為主要裝燒技術和細凸線紋印花為裝飾特征的產品面貌;元代成為全國唯一生產細白瓷的窯場,產品或已進入宮廷消費;明代以化妝白瓷日用器為主,流行白地褐花和黑花裝飾,生產活動一直延續至清代。霍州窯的考古新發現填補了北方地區細白瓷發展史的缺環,本次發掘完整地揭示了明代窯業生產布局,豐富了北方地區陶瓷手工業生產經濟形態,對于推動南北方窯業對比研究亦具重大意義。

陳村窯址發掘點總圖

為進一步完善黃巖沙埠窯業生產操作鏈,本年度浙江省文物考古研究所接續2022年的工作,致力于竹家嶺窯址作坊區的發掘。通過發掘,窯址南部作坊區域格局和遺跡性質基本清晰,其中窯場圍墻的發現較為亮眼,此類型遺跡在過往窯業考古中甚為少見。至此,黃巖沙埠窯的年代序列、窯業生產操作鏈以及生產、流通、消費的全產業鏈均較完整。

本年度瓷窯址調查工作有江西省文物考古研究院、復旦大學文物與博物館系對江西撫河流域窯業遺存進行的考古調查,調查確認窯址160余處,基本理清了撫河流域古代窯業的特點、時空格局和發展脈絡。

明清窯址見于江西、福建、湖南、廣東、云南等地。江西景德鎮落馬橋窯址在不同區域揭露出分屬元、明、清三代的窯業相關遺存,其中元代建筑空間結構的進一步厘清對于探討元青花的生產性質和生產組織形式具有重要意義。福建省考古研究院對福建明清青花彩瓷古窯址進行調查,調查范圍主涉漳州、龍巖、廈門等地,已確認明清時期窯址138處,厘清該區域內主要外銷瓷品類及窯業生產中心在明清時期的數次變遷。漳州云霄烏珩明清窯址本年度揭露上、下疊壓的早晚兩期窯爐,早期窯爐為明代晚期至明末清初的橫室階級窯,晚期窯爐為明末清初的斜坡式龍窯。醴陵王大德生窯是清代至民國時期醴陵窯青花窯址之一,本次發掘揭露出一座階級龍窯、房屋基址及相關的淘洗、配釉作坊遺跡,較為完整地展現了當時的制瓷工藝流程。廣東惠東白馬明代窯址群,其2023年度的考古工作集中于Y4、Y5間的臺地及廢棄堆積。獅崗大理窯遺址是云南明清時期滇西地區最為重要的瓷窯,2023年度發掘遺址中心區的外圍區域。

除卻瓷窯址,還發現多處磚瓦窯遺址。遼寧朝陽熱水湯東山遺址,清理遼代燒制磚、瓦窯址7座、窯渣灰堆1處。重慶忠縣皇華城張家院子窯址揭露一座南宋時期半倒焰式室型制瓦窯,是皇華城制瓦類窯的首次發現,為皇華城遺址內的建筑材料來源提供了重要線索。湖南懷化桐林窯窿坡窯址為明洪武城墻磚官窯,2021、2023兩年度的考古發掘,共揭露楚漢墓葬149座,明代城墻磚磚窯20座,汲水坑1座,共出土明洪武時期城墻磚2000余塊及窯工生產生活用具百余件。通過對遺存的初步研究,明初城墻磚磚窯的窯爐形制、生產關系體系、選址特征及原料產地等問題得到了解決。

冶金遺存亦有相關發現。福建安溪青陽下草埔遺址本年度迎來第五期考古發掘,揭露遺跡性質包含了生活居址和冶煉遺跡。遺址內新發現3處塊煉鐵豎爐爐址,煉爐保存狀況各不相同,可見鼓風操作坑,豐富了對宋元時期塊煉鐵豎爐爐型結構的認識,是泉州宋元時期冶鐵手工業考古的新發現。重慶小農場明代冶鐵遺址考古發掘清理出煉爐、礦石加工焙燒區、煉渣堆積等遺跡,出土了大量煉渣、礦石、石質鼓風構件等冶煉遺物。調查發現周邊存在礦洞、露天采礦點、生活居址、碼頭等遺跡。本次考古工作揭示了生鐵冶煉流程,為完善產業鏈條及推動本地區生鐵冶煉技術研究提供了重要資料。

重慶武隆區小農場冶鐵遺址發掘區正射影像

重慶武隆鹽井峽鹽業遺址揭露了一系列與井鹽產業相關的遺存,較為完整地反映出當時的制鹽生產鏈、工藝流程與作坊布局。鹽業遺址包含了宋、明、清-民國三個大的時期,經歷了從白馬鹽場到鹽井溫泉再到涐江井的發展過程,其中保留的制鹽遺存均屬于清代-民國時期,展示了這一時期涐江井生產的繁榮場景。

呂梁汾陽蘆家街明清釀酒作坊遺址是北方地區目前發現年代較早的燒酒作坊遺跡,清理出爐灶、水井、發酵池遺跡。

水下考古

2023年度的水下考古工作最為亮眼的即是南海西北陸坡一號、二號明代沉船遺址,此外還有漳州圣杯嶼元代沉船遺址以及海壇海峽海域考古調查。

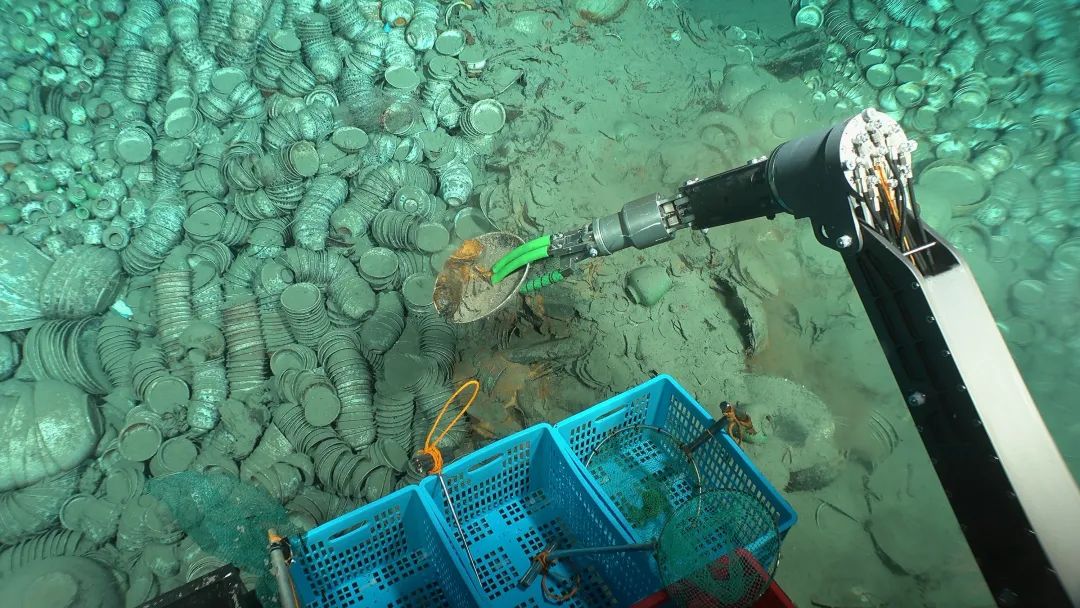

2022年末備受矚目的南海西北陸坡一號、二號明代沉船遺址,在2023年5至6月、9至10月迎來兩個階段系統的考古調查。兩次調查探明了遺址分布范圍,完成了資料采集、出水文物提取等工作。一號沉船為明正德年間前往馬六甲等貿易中轉地進行陶瓷貿易的出航商船,二號沉船為明弘治年間從海外輸入木材的回航商船。這是我國首次在同一海域發現出航和回航的古代商船,填補了我國古代南海離岸航行路線缺環,有助于深入研究海上絲綢之路的雙向流動。此外,本次深海科技與水下考古跨界融合的調查,對于我國深海考古發展具有里程碑式意義。

南海西北陸坡一號、二號沉船遺址柔性機械手提取文物

漳州圣杯嶼元代沉船遺址本年度清理出木質船體和大量成摞擺放的瓷器堆積,出水數萬件元代晚期龍泉青瓷器,是目前出水龍泉瓷器最多的一艘沉船,是元代晚期龍泉瓷器外銷高峰的典型代表。舭龍骨實物、船燈、測深錘等航海及船上生活相關文物的發現對深入研究元代航海史、造船史具有重要研究價值。

國家文物局考古研究中心對海壇海峽海域實施水陸全覆蓋調查,共調查海島海洋文化遺存113處,潛水探摸確認了6處水下文化遺存,其中最為重要的是赤礁嶼二號明代沉船,出水龍泉窯青瓷、景德鎮窯青花瓷等船貨。

宗教考古

2023年度,宋元明清時期宗教遺存的考古發掘取得較大進展,仍以佛教遺存為主,此外景教的考古成果尤為突出。新疆吐魯番市西旁唐宋時期景教寺院遺址自2021年開始發掘,建筑遺存分崗頂和崗坡兩部分,崗頂景教寺院遺址由南北并排的3棟東西向建筑和附屬建筑組成,在結構上既具有中亞等地景教寺院的特征,又采用了吐魯番當地的建筑技術。該遺址始建于唐,主體年代為高昌回鶻時期,是我國乃至世界罕見的早期景教遺址,對于研究古代西域多元宗教與文化交流、景教史、西域語文等具有重要意義。2023年奇臺縣唐朝墩古城遺址考古發掘工作有了新進展,在遺址的景教寺院區發現了一處繪有彩色壁畫的房址,壁畫面積達15平方米,是目前發現的世界上保存最為完整的早期景教壁畫遺存,房址始建于唐代,沿用于高昌回鶻時期,于高昌回鶻中期改建。

西旁景教寺院遺址俯瞰圖

佛教考古方面,嘉興市東塔寺遺址的考古發掘收獲頗豐,本年度工作集中于北宋修建的東塔塔基部分,出土宋至明時期玉、石、玻璃、銅器等。塔基主要由夯土磚石、缸基、木板木樁組成,結構之復雜考究甚為罕見,對于研究宋代建筑營造技術及佛教文化有較高價值。

東塔寺塔基遺址航拍照

泉州西姑山遺址年代主要為北宋中期前后,應為泉州地區最早佛教寺廟延福寺北宋中期前后的1處分院,為研究北宋時期佛教在泉州的發展提供了重要的實物依據。

吐峪溝東區南部2號寺院遺址為西州回鶻時期營建的大型官方寺院,遺址可分三期,年代為公元10世紀后半葉至14世紀。本年度發掘明確了寺院北部僧院部分的形制布局及功能分區,出土了裝藏銅器、金銅佛像、佛經寫本、借貸契約以及生活用具等文物,為回答吐峪溝東區南部3座寺院遺址的營建時間、性質功能及相互之間的內在關聯等問題提供了重要線索。

自2020年11月國務院辦公廳印發《關于加強石窟寺保護利用工作的指導意見》以來,石窟寺的保護和利用引起社會廣泛關注。內蒙古阿爾寨石窟2023年發掘山頂中部的4號建筑基址和8號建筑基址,經發掘,阿爾寨石窟4號建筑基址是在原有建筑的基礎上,二次利用形成內蒙古明代保存較完整的帶回廊式磚木結構的宗教建筑基址,為研究明代阿爾寨一帶的佛教活動提供實物資料。榮昌劉家廟摩崖造像時代為晚唐五代、南宋、明代和清代,2023年揭露數座窟前建筑基址,清理了寺廟相關的僧、俗墓葬,新發現了一批窟龕、造像殘件及石刻構件,為研究臨崖石窟的窟前建筑形式提供了新的材料。此外,配合發掘的調查發現晚唐五代、宋代和明清時期的石刻造像16處,基本厘清了榮昌地區晚唐到明代石刻造像的分布情況及所流行的類型和題材,宋代以降榮昌地區的造像活動深受大足和安岳等地的影響。

長城、軍事遺存考古

本年度長城考古亦有較多收獲,主動性考古發掘有陜西靖邊清平堡遺址。陜西靖邊清平堡遺址是明代延綏鎮長城沿線駐軍城鎮“三十六營堡”之一,2020年-2022年的考古發掘揭露出中心樓、南門及甕城、顯應宮、民居與商鋪、堡外的寺院等遺跡,2023年度在此基礎上,完整地揭露出堡外寺院(6號基址)以及7號建筑群部分基址。遺址分為早、晚兩期,早期為成化至萬歷年間,晚期為萬歷至康熙年間,在清平堡使用的時空范圍里,蒙漢兩族關系和平、友好,故而清平堡比起軍事防御更多的作用是為民族的交流融合提供了場地。

陜西靖邊清平堡遺址發掘遺跡分布圖

其余長城遺存的發掘多是為配合保護修繕項目或基本建設進行的。2023年北京市考古研究院對延慶長城60-64號敵臺及59-64號敵臺間邊墻保護修繕項目范圍內的明長城遺存進行考古發掘,在明確建筑布局結構、建筑形制、修建技術之外,首次發現了一處長城沿線存放武器的庫房與400枚石雷。此外還有呼和浩特市清水河縣明長城小元峁段、呼市武川縣金界壕良泉壩段的考古發掘。

四川金堂縣云頂城、富順縣虎頭城皆為抗擊蒙軍的名城,2023年成都文物考古研究院調查勘探了此二城,基本理清了城址的輪廓、范圍和城墻城門的走向以及相關的地面遺跡等,明確了兩座城址的年代、結構特點等,并對功能分區等作了一定的討論。

其他

本年度發現的遺存類型還有聚落、書院、海防、堤防、萬里茶道、摩崖石刻等。

聊城連莊五代至明清時期的村落遺址發現五代至北宋早期的菜畦遺存。固原南屯遺址是一處較大的北宋末至南宋時期的聚落遺址,存在鑄銅活動。黑龍江大慶九間遺址發現豐富的遼金遺存。九江市第一人民醫院元明遺址出土了豐富遺物,可修復器物近兩百件,多元明時期的瓷器。汶上王魯莊遺址明清時期水溝和水渠類的遺跡,或為農田灌溉類的水利設施。

武夷山市屏山書院遺址本年度揭露了南宋至明清時期的四期建筑遺跡,為研究宋代以來武夷山地區乃至福建地區的書院歷史、書院建筑形式及其變遷提供了實物資料。

山東墾利海北遺址是從北宋晚期延續到明代的沿海港口市鎮類遺址,2023年發掘揭露出宋金時期的道路,明代的犁溝和農田。山東廣饒唐頭營海防遺址主體年代為明清時期,推測為明代百戶所。河南新鄉市文物考古研究所通過近三年的考古調查,摸清了新鄉境內漢、宋金、明各代古黃河堤防的分布范圍,保存狀況和夯筑工藝。

萬里茶道是繼絲綢之路后在歐亞大陸興起的又一條國際商道。內蒙古自治區文物考古研究院對內蒙古境內的萬里茶道主要線路進行了梳理,對茶道沿線重要遺址開展了考古調查。

安吉杭垓鎮吳村仙人洞發現多處有明確紀年的摩崖石刻,內容為記事、記名、記詩或刻畫符號,可辨認紀年號達10個,年代涵蓋唐、宋、明三代。

(上述總結盤點的資料來源主要為各地方日報以及文博中國、中國社會科學院考古研究所、各省市考古研究所官網及微信公眾號報道的年度田野工作盤點,錯漏之處,敬請指正。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司