- +1

考古2023|隋唐考古:昆明池旁漕運船,宮人斜里紅妝墓

【編者按】又是一年“考古時”。即日起,“考古2023”系列稿件將陸續見刊,這是澎湃新聞·私家歷史連續第五年與中國社會科學院考古研究所合作,邀請多位學者撰寫總結性稿件,對過去一年中國的重大考古發現做全時段、全方位梳理,以饗讀者。

隋唐時期以長安、洛陽為核心形成的圈層式的地理格局、胡漢融合的華夏一統形勢、絲路活躍的中西交融等種種樣相,給以考古學探索隋唐時期帝國政治架構、民族政策、社會生活等提供張力,也給以考古學角度解讀隋唐國家、社會、族群、文化等提供可能。

2023年,隋唐時期的考古發現與研究取得新進展和新突破,以城址為對象的大遺址考古,基本是2022年工作的延續,都城水系與運河考古無疑是本年度隋唐考古的最大亮點,像漢唐昆明池、漕渠及大運河永濟渠衡水段的考古發現極為重要。墓葬考古新發現不斷,除墓葬本身外,考古工作者的眼光轉向墓園及墓地的規劃與營建,西安西郊唐代宮人墓地、西咸新區北城村墓地等,墓葬數量驚人,墓地規劃與營建亦有跡可循。

城址考古

2023年隋唐時期的城址考古工作整體狀況有三個特點:其一,長安、洛陽為代表的都城遺址持續開展工作,主動性、以學術問題為導向的發掘成為主流,與民眾社會生活相關的里坊、市場等格局探索成為學術目標;其二,邊疆城址本年度考古項目增多,新發現拓展了研究時空;其三,圍繞平面布局與沿革展開的城址考古工作成效顯著,新技術、新理念廣泛應用到城址考古中。

隋唐長安城的考古發掘有安化門遺址、布政坊等。安化門遺址的考古工作接續前一年度,本年度的工作重點是對安化門遺址的解剖,厘清了安化門遺址的營建及其沿革。經解剖可知安化門遺址建于一條廢棄的東西向水渠北側,安化門的墩臺南側基礎打破水渠。安化門的基礎并不是一個整體,而是隔墻、墩臺分別下挖基槽,隔墻與墩臺的基槽分別打破門道基槽。隔墻、墩臺的夯土質量好,夯窩明顯。墩臺基槽底部夯層鋪大量碎瓦,包括戳印“官匠”字樣瓦片。因墩臺基槽南側毗鄰廢棄的東西向水渠,通過被打夯土來加固墩臺基槽。

安化門遺址平面

東西向水渠位于安化門遺址南側,局部被安化門墩臺基槽夯土打破,在該水渠內發現了攔河堰、橋梁等,水渠由東向西,南北寬4.7米,南北兩壁為自然土壁,在安化門遺址東墩臺南側逐漸變窄,形成平面喇叭狀,在喇叭狀水渠的底部發現三排南北向排列規整的橢圓形小洞,其性質不明。在喇叭狀變窄處發現攔河堰遺跡,平面長方形,系生土,東西長6.5米,南北寬4.7米,分早晚兩期,早期以生土為堰,晚期以清淤的淤泥為堰。晚期堰上發現明顯翻堰所形成的水流堆積。在水堰西側發現橋梁遺跡。橋梁順水渠方向布置,先鋪設三根木地栿,南北兩壁各一根,水渠中間一根,栿上等距離布設三個橋樁。考古發現三根木地栿痕跡與九個橋樁的柱洞。相鄰柱洞間距約1.45米,木地栿痕東西長3.86米。橋復原南北寬4.7米,東西長3.86米。水渠內出土有五銖錢和漢唐時期的殘瓦。此處地勢東高西低,可知水由東向西流,東側的攔河堰可減緩水的流速,以免沖毀下游的橋梁。橋梁遺存與安化門遺址的門道錯位,并不直對。初步推斷該水渠系隋代所建。該時期并未發現隋大興城郭城南墻,故推斷隋大興城時,外郭城南墻并沒有建成,只是以東西向水渠為大興城的南界。安化門遺址是在水渠廢棄之后修建而成,墩臺底部出土唐初帶印戳的瓦片,結合文獻推斷此次發掘的門址當為唐永徽五年所建的安化門。

安化門橋梁

在水渠遺址上發現水利設施——攔河堰,是隋唐長安城遺址考古的重要發現,對于隋大興城唐長安城南郊水網的布局以及水的改造與利用提供資料。由東向西的流水,也實證大興城南部東高西低的地勢。文獻記載當年隋文帝為彌補大興城地形上的缺陷,在禪定寺營造一座木浮屠,來補大興城風水。

為配合市政建設對隋唐長安城的布政坊進行了考古發掘。考古發現了布政坊內大十字街的南北街,并在街西側發現兩組院落及之間的曲巷。大十字街南北街東西寬12米,兩側有路溝,遺跡分為早晚兩期,早期路土紅褐色,土質較純凈,質地堅硬,含有少量石子,路面有少量車轍,晚期路土青灰色,質地較堅硬,有明顯的起層和結塊現象。早期路土兩側的路溝寬約1.35-1.5米,兩壁發現有成排柱洞痕跡,柱洞直徑約0.06-0.08米,個別柱洞內還殘存木痕。西側路溝發現兩排東西向的陶排水管,系由圓形陶水管拼接而成,直徑為0.3-0.35米。

在大十字街南北街西側,發現由夯墻圍合的兩組院落。院落與大十字街南北街之間是大片踩踏面。兩組院落東西相連,共用一道隔墻。院落平面呈長方形。一號院落居東,北墻有門,院內有隔墻,分為二進。二號院落居西,介于一條南北向曲巷與一號院落之間,院落相對完整,實測該院落東西11米,南北18.9米。院落內發現有太平缸、水井、灰坑、窖穴等。該院落西北角集中出土漢白玉菩薩像、殘像座、線刻石座、陶佛塔等佛教遺物。

布政坊本名隆政坊,避明皇名改為布政坊。位于隋唐長安城朱雀門街之西第三街街西從北第四坊,東界皇城,南臨金光門春明門大街,西市東北,四隅各開一門,中有十字大街,內有胡祆祠、善果寺、鎮國大波若寺、明覺尼寺等。此次發現的道路、院落、水井等要素能夠深化學界對于布政坊布局與結構的認識和理解。除此之外,出土的佛像、線刻石底座、建筑構件等遺物對于了解隋唐時期的居民生活以及文化交流融合具有重要意義。

布政坊菩薩像

布政坊線刻石底座

隋唐洛陽城本年度的考古工作主要集中在正平坊遺址,也是上一年度工作的延續。從2020年開始,經過多年的發掘工作,確定了遺址的分布范圍和規模布局,并發現三處大型院落。2023年,考古工作主要集中在坊內西北隅和東北隅兩片區。重點發掘為西半坊,該片區屬于Ⅰ號院落北半部的住宅區,建筑密集,分布有序,前期已發現軸線上排布的幾處大型夯土建筑。經過這次發掘,新發現并清理房址16座,灰坑122個,道路5條,水井4處,對Ⅰ號院落和建筑結構狀況有了更深刻地認識。Ⅰ號院落由南部的池苑區和北部的住宅區組成,其中北部的住宅區由縱貫南北的廊廡建筑分隔成規模不等的五路建筑群,形成五路并列多進式院落布局。其中中路建筑群規模較大,東西兩側各路規模大小不均,東路東側為I號院落的東墻。目前中路建筑群的平面布局及建筑結構更為清晰,中路建筑群東西兩側有縱貫南北的廊廡,東廊廡寬約15米,西廊廡寬約10米,南北長度為200米以上。從南端的F17開始,中路中軸線上由南向北依次發現F17、F20、F21、F22、F28、F16幾座主體建筑,每座主體建筑均有附屬建筑與東西兩側廊廡相連。

方形殿址F17,東西兩側有挾屋,挾屋與東西廊相連。東挾屋(F56)東西面闊16米,南北進深6.3米,東挾屋向東,向南成為另外一組不同規模的建筑群。方形殿址F21,邊長約40米,規模宏大,南北皆為雙踏步。基址的四角均有45度的斜廊與東西廊廡相連,呈現出一種特殊的建筑組合形制,對于探索安國觀的建筑空間和庭院的沿革變化具有重要意義。緊鄰中路的西路院落中部發現一處方形夯土建筑基址(F46),保存較好,臺基邊長約24米,南北兩側臺基包磚及散水保存較好,南側為左右雙踏,北側為居中設一處踏步。基址東西兩側有挾屋,挾屋與東西廊相連。東挾屋(F45)保存較好,東西寬約5米,南北長約5.7米,臺基下設南北向暗溝。東路的廊廡建筑附近出土一件道教鎮墓文石刻殘件,這與安國觀密切相關。東路東側為院落的東墻,墻基保存較好。墻基西側有一處瓦礫堆積,其中出土少量的綠釉板瓦,形制較小。

桑樹腳大型建筑基址群,是唐宋揚州城遺址近年來最重要的考古發現之一,2022年對該遺址開展有計劃的主動性考古發掘,揭露了“」”形夯土帶,確認其為唐代城墻遺存(編號Q1),初步明確了其始建年代、墻體方向、分布范圍、夯筑結構。為了解其結構、分期和性質,本年度繼續上年度的工作。經發掘確認該城墻是唐代羅城的北城墻,遺跡分為四期,其始建應該不晚于中唐,二至四期分別與中唐陳少游加筑包磚、晚唐高駢修繕羅城、唐末楊行密修繕羅城等歷史事件對應。揚州城羅城北墻的確認,為研究唐五代至南宋揚州城市形態沿革提供了重要資料,有助于推動對揚州蜀崗古代城址、唐代子城和羅城、宋堡城和夾城的城墻關系和春秋吳邗溝、隋唐淮南運河、宋夾城城壕等水系演變的認識。

河北雄縣古州城4號遺址位于2022年考古發掘的3號遺址西側。4號遺址是由多個單體建筑基址組成的遺址群,由東向西包括門址1、房址(F1)、門址2、門址2內外道路、夯土墻基等,推測門址1為3號遺址西側的“掖門”;房址(F1)為3號遺址西側的廂房;門址2應該為寺院西門,門址內外發現南北向道路,東西寬2.6-3.0米,路面上發現有大量車轍印跡;夯墻,緊鄰門址2西側,寬1.8米,推測為寺院南墻。出土遺物多為隋唐時期,包括建筑構件、陶瓷器、佛像等,推測4號遺址建筑群應是唐代寺院遺址核心區“中院”西半部南端、西門以及“西院”南端區域建筑群。考古發掘初步厘清了寺院遺址南部空間基本框架。

近年來,新疆圍繞“統一國家體系下新疆歷史發展進程研究”等重點課題,推進解決重大歷史問題,持續推動漢唐西域軍政建置、絲綢之路與中西文化交流等重大課題,城址與聚落考古研究取得重大成果。2023年新疆隋唐時期的城址考古取得重要收獲。

北庭故城是絲綢之路上的關鍵節點,見證了中央王朝對西域的有效管理、古代商業貿易的繁榮興盛。2023年北庭故城對內城北門1號遺址進行發掘。1號遺址是一座大型土坯構建的多間房建筑基址,坐北朝南,外有院墻。房址整體呈長方形,現存可辨認房址7間。房址區域整體東西長約43.34米,南北長約28.72米。殘存的3間房間較大,北墻南部有兩個條形大庫房,北側庫房寬2.05米,南側庫房寬1.4米。初步推斷是為官署遺址,始建可能是高昌回鶻王國時期,沿用至元代。通過對1號遺址北部最外城墻的解剖,一座水井和兩個灰坑,出土了完整的蓮花紋方磚,明確了此城初建于庭州城之后、北庭都護府之前,先后經歷兩次修補。

宗教遺存考古

新疆以“古代新疆多元宗教發展與中國化的考古研究”重點課題為抓手,開展新疆宗教遺存的考古發掘與研究。

鄯善縣吐峪溝石窟近年來持續開展考古工作,2023年度在吐峪溝溝東區南部發現2號寺院,勘探出寺院的分布范圍,并了解除了其整體結構布局,該寺院依附吐峪溝東區南部山體緩坡營建,南、北兩側為大型自然沖溝。寺院上下四級,自西向東逐層抬升,呈南北向帶狀延伸。寺院營建方式為先垂直斬切山體緩坡,形成四級臺面和部分洞窟的下半部形制輪廓,再以土坯包砌各層斬山崖面形成土坯護墻,于洞窟下半部墻體之上以土坯接續壘砌形成完整洞窟,或直接于各級臺面之上以土坯壘砌洞窟,再于各級洞窟群之間以土坯壘砌通道、庭院等連通建筑和寺院公共活動空間。發掘了寺院北部的僧房部分,占整座寺院面積的三分之一。發掘出15間房址,其中包括僧房11座、講堂3座、馬廄1座,及隸屬于該寺院的洞窟和佛塔。出土了2尊金銅佛像,數百件漢文、回鶻文、粟特文佛經寫本,漢文典籍抄本,借貸契約文書,占卜文書以及毛筆、硯臺、鎮紙、木碗、木盤、棋枰、僧衣、僧履等。該遺址年代為公元10世紀后半葉至14世紀,判定其為高昌回鶻時期營建的大型官方寺院。

吐峪溝石窟

此次發掘中出土的重要文物中,有一件是安放于塑像中的裝藏銅器,呈圓筒狀,由器蓋、器身組成,表面有銅銹及紡織品的殘跡,在銅器內發現1件卷折起來由梵文和龜茲文書寫的文書,1顆舍利和12顆珍珠。另外還發現有用漢文題寫僧人的姓名的木碗,用回鶻文題寫寺院名稱的木盤等。

2號寺院是吐峪溝東區南部3座寺院遺址中的一座。2號寺院的考古發掘對于明確該寺院的整體形制布局、功能分區、分期年代和吐峪溝東區南部1、2、3號三座佛教寺院的營建次第、性質功能與相互之間的內在關聯具有重要意義。對于揭示高昌回鶻時期寺院營建規劃思想、佛教發展演變歷程和絲綢之路多元文化交往交流交融的歷史進程,提供了鮮活的實證資料。

喀什莫爾寺遺址位于新疆喀什市伯什克然木鄉莫爾村東北,為公元3-10世紀初佛教建筑群,寺院建筑群分布區域總面積近2萬平方米。2019-2023年開展考古發掘,入圍了2023年度“全國十大考古新發現”終評。經過發掘,對寺院分布、建筑布局和建筑結構有了清晰的了解,寺院以覆缽式舍利塔為中心,于北、東、南三面修建不同形制的僧舍、佛殿、禪房、廚房等建筑,各建筑物多毗連相接。方形大塔位于建筑區西北端,山門及山門大道位于東南端,面朝東。覆缽塔北有中心廣場,廣場周圍是核心建筑區。

寺院大體可分為三個階段。以覆缽式舍利塔為中心,向北、東、南三面陸續增建和擴建,建筑物均為在經過整修的自然臺地表面起建,開基槽,以土坯砌墻,墻的內、外壁涂抹草拌泥,再施以白石灰面。房內房外地面先用摻和有樹枝、草等物質的混合土整平,再用發紅的細泥加工。覆缽式舍利塔完全按照佛典記載的造塔樣式建造;兩座塔均有以土坯墻包邊的巨大基臺,方形大塔的基臺邊長37.31米。7世紀以后寺院規模達到最大,此時期的大佛殿,結構獨特,規模宏大,平面呈長方形,由中室和兩端各兩個廂房構成,中室長11米,寬約8米,初步推斷可能與武則天時期建的大云寺有關。大約到9世紀末10世紀初,主要建筑被燒毀,遺址廢棄。

莫爾寺遺址是目前經過系統發掘的我國最西部規模最大、始建年代早、延續時間長、平面布局基本保存完整、發展演變基本清楚的大型土建筑地面佛寺遺址,提供了佛教初傳中國時期的早期大型獨立式佛教寺院布局和中國化發展演變的關鍵樣本,也為研究絲綢之路文化交流、佛教造像藝術發展演變提供了不可多得的第一手詳實材料。

蘇巴什佛寺遺址,又稱昭怙厘大寺,位于新疆庫車市東北卻勒塔格山南麓,庫車河橫貫其間,佛寺遺址分東、西兩寺。2023年對東寺建筑和墓葬進行調查和測繪,并對3號、6號、9號三組建筑群部分建筑進行了考古清理,采集和出土陶、銅、木等各類器物200余件(組)。在整個發掘過程中,還發現較多動物骨骼,這符合文獻所述龜茲僧人“食雜三凈”的記載。從目前考古成果來看,蘇巴什佛寺以小乘佛教為主。這次考古發掘也為建設蘇巴什佛寺考古遺址公園提供了依據。

蘇巴什佛寺遺址

唐朝墩古城遺址位于奇臺縣城東北角,是新疆現存的唐至蒙元時期的一處規模較大、內涵較豐富的重要遺址。自2018年開始進行考古發掘,發現了唐代院落遺址、佛寺遺址、景教寺院遺址和羅馬風格的公共浴場遺址等。2023年主要對景教寺院東部進行持續發掘,在對景教寺院主體區域進行局部解剖時,發現了一處長方形房址,房址長4.25米,寬3.65米,墻體殘存高度為1.2米。在該處房址四壁,還發現了保存完整的彩繪景教壁畫,面積達15平方米,壁畫內容包括人物形象、圣像、騎馬圣像、壁龕、題記等。其中,兩側壁畫上人物形象殘存70至80厘米高,其身著圓領開襟長袍,雙手捧于胸前。繪畫中的帶翼天使形象,衣著和面相有典型的高昌回鶻時期特征。墻面上有壁龕、回鶻文題記等。通過發掘確認了景教寺院的西部為開展宗教活動的主體區域,中部為庭院和生活區,東部則為儲藏和生產區。唐朝墩古城遺址的考古發現,印證了唐至元代天山北麓多民族融合、多宗教共存、多文化兼容的歷史事實,并為研究和闡釋絲綢之路新北道東西文化交流、多民族融合的大一統格局形成和發展歷程等問題,提供了生動而堅實的實物材料。

香山寺是唐宋時期“龍門十寺”中的皇家寺院。寺院遺址位于河南洛陽龍門石窟東山南麓,坐北朝南,隔伊河與西山石窟群相望。為解決香山寺與東山石窟的內在關系及寺院平面布局、歷史沿革等學術問題,自2016年開始,持續對香山寺進行考古發掘。發現2座建筑基址,編號1、2號建筑基址。1號建筑基址推斷為方形塔基,中心有方形地宮。基址平面呈方形,邊長約8米,四邊用碎石塊壘砌,塔基內地面鋪磚,正中為平面方形的半地穴式地宮,邊長1.6米,系在基巖上鑿出,地宮四周有鑲砌石板或磚的淺凹槽,中部為一平臺。

2號建筑基址,主體建筑為一方形夯土臺基,邊長27米,四周用條磚和石塊壘砌包邊。西北角斬山而成,利用山巖作為部分包邊。臺基包邊外側有磚鋪散水,寬1-1.15米,方磚鋪砌、磨磚對縫,散水外沿由兩排條磚側立包邊,再用牙磚固定。臺基東、西側有單踏步,南側有雙踏步,北側近山體而無踏步。臺基面正中有一平面方形的磚砌方坑,方坑周邊的臺基面上有磉墩。方坑邊長9米,坑內地面距臺基面1.3米,方坑四壁砌磚,砌磚可見條磚和手印紋磚,局部殘存一至十一層。地面鋪磚,地面殘存鋪地長磚,磚長35厘米。在方坑中心有一正方形小土坑,邊長1.31米,四壁整齊,底部鋪一層細沙。坑中出土石函、帶孔石板和佛教石像殘件等。臺基上的磉墩,共清理26個,內外兩重,每面6個,對稱分布。

發掘者推斷該基址分早晚兩期,早期為臺基正中的磚砌方坑與小土坑,該遺存為塔基,小方坑為地宮。時代為7世紀后期,推斷瘞葬者為入唐的天竺高僧地婆訶羅。地宮中發現的石函,長60厘米,前后檔寬40-30厘米、高39.5-31.5厘米。石函側板及后檔板陰線刻青龍、白虎、玄武等四神圖案,前檔板刻石門。晚期為帶踏步的方形夯土臺基和磉墩,系晚唐時重修,并建有大型木構殿堂建筑。

2023年還在第三臺地上揭露了一座殿堂建筑基址的局部,發現東西側的石砌墻基,可知建筑面闊26米。條石平面呈曲尺形,長100-166厘米,外側露明部分雕刻細膩。初步推測大殿基址用條石壘砌,左右兩側有踏道、軒廊及廂房等附屬建筑。為初步認識建筑范圍、平面布局提供了重要資料,有待明年進一步發掘。

出土遺物豐富,種類多樣,包括建筑構件、佛教造像、舍利器具、銅錢等。其中佛教造像有佛頭、女俑頭、力士頭等,殘留妝彩涂金痕跡。

墓葬考古

墓葬考古依然是年度隋唐考古工作的主流,基本上是以配合基建考古為主,分布地域廣泛,墓葬發現的數量大,而且墓地的營建與形成,與單體墓葬的發掘具有同樣的價值,成為墓葬考古的亮點,像唐長安城西郊的宮人斜墓地、咸陽北城村墓地都帶給學界“驚喜”。全國各地大量隋唐墓葬的發掘,源源不斷地成為隋唐時期帝國的政治、經濟、職官、族群等研究的新資料。

“宮人斜”就是唐代集中埋葬宮人的地方,宮人斜位于唐長安城西郊。從上世紀50年代以來,在唐長安城西郊發現大量宮人墓葬,并出土有墓志,確定宮人斜的存在。陜西省考古院近年在西安西郊蓮湖區棗園街道三民村、陳家寨和灃東新城三橋街道賀家村等地相繼發掘魏晉至明清時期墓葬1200余座,極大地豐富了西安西郊歷史時期的考古學研究資料,完善了該區域從魏晉、十六國、北朝、隋唐、宋金到明清各期墓葬的演變序列。其中隋唐時期墓葬數量最大,而且取得了重要發現和新認識。

三民墓地是唐代宮人墓地,發現宮人墓57座,以中小型墓葬為主,東側有兆溝,兆溝內墓葬排列有序,分為9排,各墓之間無打破關系。墓葬皆屬直線形土洞墓,主要由墓道和墓室組成,水平殘長約3-7米。墓道為斜坡底,墓室空間狹促低矮,僅可容棺。墓葬均為單人葬,墓主仰身直肢葬,頭向南。隨葬品以陶罐、壺為主,部分墓葬見有貝殼、銅鏡、玉石飾品和黛板等女性妝扮用品。根據墓葬形制和隨葬品分析,墓葬時代當屬唐代初期。經鑒定,20座人骨保存較好的墓葬墓主皆系20-30歲的年輕女性。這批墓葬形制與葬俗一致,排列有序,顯然經過嚴謹規劃。宮人墓地兆溝東側發掘4座唐宮廷內侍墓葬,以開元前宦官為主,生前居住于長安城內西北里坊,按照就近埋葬的原則,表明此處亦屬唐代宦官葬地。此外還發現10余處唐代小型兆溝墓園,墓園內多分布有帶一至三個天井的長斜坡墓道土洞墓一座或多座,印證了唐代文獻關于墓田制度曾施行于低級別官吏及庶人墓葬的記載,完善了關中地區唐代墓田制度的序列。

賀家墓地發現一座長斜坡墓道雙天井磚室壁畫墓,石封門,甬道及墓室繪制壁畫。根據墓志銘記載,墓主康比比或為粟特人,葬于開元四年(公元716年),為唐長安城西郊目前發現最早壁畫墓。墓室東壁的樂舞場景清新悠閑,各人物間的排布錯落有致,隨葬品以彩繪陶俑為主。

陳家寨墓地清理北朝至隋唐時期中小型墓葬581座,為目前關中地區發掘這一時期中小型墓葬數量最多的一次,是探討北朝隋唐以來長安城居民居葬關系的重要實例。

西安西郊隋唐時期以中小型墓葬為主,多為無天井或1-2個天井的土洞墓葬。墓主身份可以概括為“一個主體,三個特殊”的葬地特征,即以城西庶民小型墓葬為主體,以宮人墓、宦官墓和番人墓三個特殊人群為特色,兼有中低階武官墓葬。

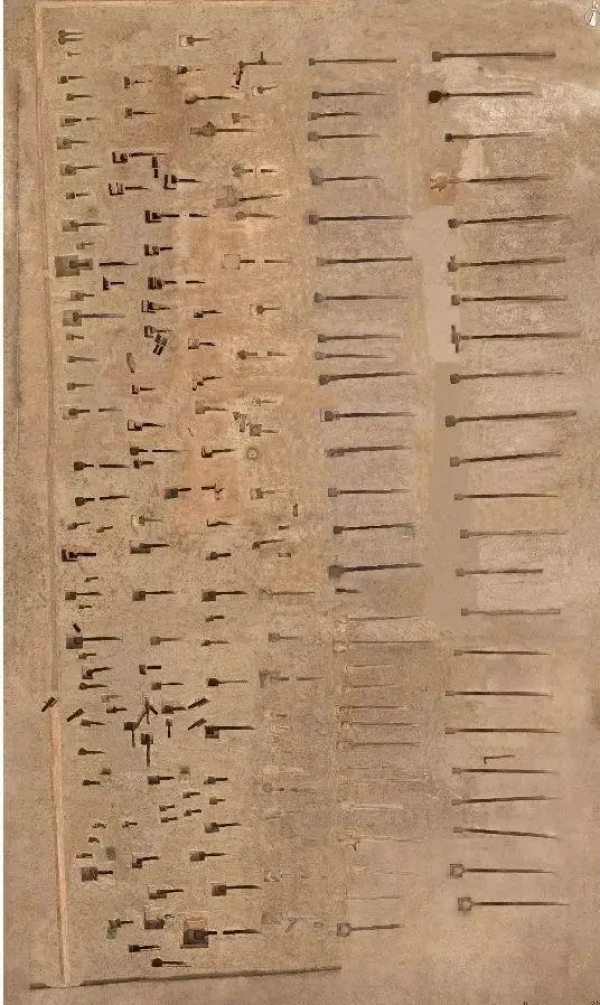

北城村墓地是洪瀆原上考古發現的十六國至隋唐時期規模最大的獨立墓園,入選2023年陜西省考古六大發現,并成為“考古中國”重要項目。西安市文物考古保護研究院自2021年開始對北城村墓地考古發掘,至今已發掘兆溝1處,兆溝內墓葬285座,是一處具有完整兆溝的大型部族墓地。

北城村墓地

兆溝平面呈曲尺形,東西長約350米,南北寬約260米,兆溝內已發掘墓葬,規劃有序,排列整齊。墓道均為東向。墓園內墓葬從早到晚呈現出由東向西的區塊式分布,每區塊內墓葬由北向南形成列。東北區塊墓葬時代最早,為十六國時期,38座墓葬由東向西呈四列分布。北魏至西魏墓葬101座,分布在十六國墓的南側及西側,等距離布置五列。北周及隋唐時期的墓葬116座,分布在墓園西部,呈四列有序排列。另外有30座分布在十六國墓葬與北魏墓葬分布空白區。

北周及隋唐時期的墓葬形制有斜坡墓道洞室墓和豎穴墓道洞室墓兩種。單人葬36座,多人葬56座,合葬墓均表現出遷葬的特點。45座墓室內有生土棺床。隨葬品較少,以陶壺、陶盞及銅錢為主,也有一些銅帶鉤、環及鐵器等。

北城村墓地的墓葬在朝向、間距、深度甚至隨葬品的種類與數量等方面都有明顯的相似性,表明了該墓地埋葬人群結構的單純,是研究當時社會基層組織運行管理模式的全新材料。更為重要的是,該墓地各時段墓葬均為東向,與同區域已發掘的十六國北朝隋唐墓葬南向的特征判然有別,且從十六國初年到唐貞觀年間三百余年的時間內一直保持沿用,具有強烈的獨特性與穩定性,而墓地內墓葬形制及隨葬品則逐漸產生變化,反映出該墓地所葬人群在喪葬習俗上既頑強地保持了本民族的傳統,又不斷學習吸收中原漢文化的趨勢,反映了十六國北朝時期遷徙到中原地區的少數民族在文化上與漢文化逐漸融合的進程。對探索十六國北朝時期的北方地區墓葬形制演變、墓地規劃設置和相關祭祀制度等相關方面具有重要意義。

西安東郊唐薛柔順石槨壁畫墓位于西安市幸福林帶東側,北鄰長樂東路,2023年陜西省考古研究院在配合基建考古發掘中發現。該墓為斜坡墓道三天井單室磚室墓,遭嚴重盜擾,墓室內器物已被盜空。出土墓志顯示墓主為薛柔順,為河東薛儆之女,嫁于惠宣太子之子李琄,于開元二十九年因誕育男子暴疾而亡,年僅二十九歲,當年閏四月五日便遷厝于長安城東萬年縣浐川鄉龍首原。墓室石槨保存較好,引人注目。石槨面闊三間,進深兩間,廡殿頂,槨身由壁板和倚柱卯和。壁板外側雕刻門窗、卷云及神獸,內側主體為侍女,周邊飾有花草等內容;倚柱內外均刻纏枝卷草花朵,部分穿插飛禽走獸;基座以七塊石板鋪成,立面間隔刻有壸門圖案,內填奔獸圖樣。

墓道、甬道、墓室均發現有壁畫。墓道壁畫保存較差,分別為青龍、白虎圖樣;甬道繪侍女圖,僅存下半身;墓室東壁為樂舞圖,呈三段式布局,其中南側為十人組成的樂隊,中部為女舞者,北部為觀看的貴婦(應為墓主)及侍女;墓室北壁東側中心為一坐于方形高背扶手椅貴婦(應為墓主),兩側站立有侍女;墓室北壁西側為玄武圖;墓室西壁為六扇屏花草;墓室南壁為展翅欲飛的朱雀。該墓壁畫布局充實完整,畫面惟妙惟肖,內容上有一定程度反映了墓主生前生活。墓葬壁畫整體上風格及年代與讓皇帝李憲墓極為相近。

薛柔順墓葬地特殊,對研究盛唐時期高等級墓葬分布具有重要意義。石槨保存完整,刻畫剛勁、明快,為近年來所罕見;壁畫內容豐富,布局緊湊合理,畫面形象生動,為盛唐時期墓葬壁畫的代表,其中繪制墓主形象,為唐代所見最早,其所坐之方形高背扶手椅對于分析該類器型出現時間提供重要參考;出土的墓志內容豐富對于研究河東薛氏薛儆一支與皇室間關系有著重要的意義。

2022年陜西省考古研究院在配合基建時,在西咸新區空港新城底張街道陶家村發現了段文振家族墓地。共發現包括段文振夫婦以及子輩三人(段詮、世雅、世端)、重孫(孝逸夫婦)等墓葬7座,下葬年代從隋大業八年(612年)至唐景云元年(710年),墓葬均為南北向帶天井的長斜坡墓道單室土洞墓。這批墓葬自南向北輩分遞減,排列有序,其中段文振和其夫人墓位于墓地最南部,輩分最高、規模最大。段文振夫婦墓平行布置,兩墓相距約8米。據墓志,段文振仕于周隋,為當世名將,“隋尚書右仆射、兵部尚書、左候衛大將軍、光祿大夫、北平襄侯”。

段文振墓為帶有5個天井的土洞壁畫墓,水平總長近60米,天井平面均呈長方形,規格相同,墓室平面呈正方形,底鋪磚,殘留墓志、石門、陶俑等隨葬器物。第5天井下對稱分布兩座壁龕,龕內出土騎馬俑、男立俑、侍女俑以及家畜、家禽等陶俑。墓室、墓道、過洞及天井繪有壁畫。墓室壁畫已破壞殆盡。墓道兩壁壁畫保存較好,內容多與軍旅有關,均為人物形象,包括步兵、騎兵、牽馬侍從等,色彩鮮亮、描繪精細、形神兼備。

段文振夫人墓為一座七天井墓土洞墓,該墓水平總長約50米,天井平面多呈正方形,規格相近,墓室平面略呈正方形,底鋪磚,但遭嚴重破壞,殘留玉佩飾、玻璃小瓶、陶俑等隨葬器物。第6、7天井的壁龕內出土騎馬俑、男立俑、侍女俑、胡人、駱駝以及家畜、家禽等陶俑。墓室、墓道、過洞及天井繪有壁畫。墓室壁畫保存較好,均為侍女和宦官形象。該墓雖未出土墓志,但據其與段文振墓的位置關系以及壁畫、俑群顯示的下葬年代判斷為段文振夫人墓,逝于唐貞觀五年(631年)。兩墓墓道南端不遠處還發現盤龍狀碑座。子輩墓葬位于段文振和其夫人墓以北,包括上述墓葬亦被嚴重盜擾,殘留隨葬品主要有墓志和陶俑。

段文振一生戎馬倥傯,參與了北周伐北齊、平定尉遲迥之亂、隋滅陳、北逐突厥、南定越嶲、西圍吐渾等重要戰役,最終病逝于東征高麗途中,《北史》《隋書》均有傳,惜卻寥寥,本次發掘為研究段文振生平及其家族歷史提供了翔實可靠的實證資料。

濟南市考古研究院為配合基建,2021年7月至2022年6月對位于山東省濟南市歷城區的樊家遺址進行考古發掘,發現一座有明確紀年的唐代朱滿墓(編號M49),出土山東地區最大數量的唐三彩。墓葬平面呈“刀把型”磚室墓,由墓道、甬道、墓室組成,通長10.28米,甬道、墓室磚砌。墓室近方形,內邊長3米,墓室西側有棺床,置人骨2具。棺床東側隨葬50余件唐三彩。墓志一合,墓志蓋書寫三行九字“齊州全節縣朱君墓銘”,墓志銘部分字口不清,共12行。可辨文字有“君諱滿樂陵人也”“嗣子善祥為喪大唐開元三年乙卯歲十月巳酉朔十三日辛酉葬於故郡城東南之原禮也”。

三彩器種類有天王俑、胡人俑、侍從俑、俯聽俑、鎮墓獸、馬、胡人牽駱駝、胡人騎馬、牛車、動物俑、模型明器等。出土白瓷器20余件,種類有碗、盤、杯、瓶等,以碗為多。樂陵朱氏為北朝、隋唐之際典型的門閥士族,世代擔任州郡長官。此次發現朱滿墓,屬記載及以往發現未有,對研究魯北地區北朝至唐代人口變遷亦有重要意義。是山東地區出土唐三彩器數量最多、造型最全、制作最精美的一次發現,屬于山東地區的重要考古發現。

邯鄲市文物保護研究所等單位2023年4-5月在配合邱縣城市綜合體基建考古時,發掘清理7座唐代墓葬。均為磚室墓,根據墓室形狀可分為馬蹄形、圓形和棺形三種,其中M1、M2、M3為馬蹄形,M4、M5、M6為圓形,M7為無墓道的棺形磚墓。分布相對集中,分為兩組,屬兩處小型家族墓地。

3座馬蹄形墓方向和形制規模近似,墓道位于墓室南端,短且窄,底部有三或四個臺階。墓室平面呈馬蹄形,北寬南窄,四角圓弧,墓壁用條磚或板瓦砌筑,自底部向上逐層內收,墓室內有凹字形棺床,表面鋪磚,棺床前地面與甬道底平齊,無鋪地磚。M2墓室東壁有直欞窗。3座墓皆為合葬,無葬具,人骨2-3具,頭向大多朝西,多為遷葬。隨葬器物多位于棺床西南部,器物組合為紅陶罐、瓷碗和鐵鐎斗。

3座圓形墓規模較大,盜擾破壞嚴重。墓道位于墓室南端,較長較寬,墓壁略傾斜內收,底部有臺階。封門磚平砌成“人”字形,略向外弧,高、寬均超過墓門。墓門為仿木門樓結構,門洞上有一方形磚雕門簪,兩側用抹角立磚砌出立柱。墓室為圓形,磚墻用單磚順向錯縫平砌,底部為凹字形棺床。M4墓室仿木結構較豐富,四根磚雕倚柱把墓壁均勻分為四部分,倚柱底部墊一平磚作柱礎,其上用四塊抹角立磚逐層錯縫砌筑,柱頭為一斗三升式,高1.34米。東壁中部有磚雕椅子和捶丸桿,北壁中部有假門和破子欞窗,西壁中部有燈檠。該墓人骨散亂發現于墓室填土內,棺床上發現一塊墓志,根據墓志記載,該墓為劉氏夫人與其夫某君的合祔墓,于“□通八年十一月十三日窆于先域之后”,其后有“大中十四載”,推測該墓時代為咸通八年(867年),北側的M5、M6為該家族先輩之墓,且M5、M6墓壁相同位置亦有仿木磚雕椅子和捶丸桿、西側有燈檠。此亦是家族墓的證據之一。此三座墓盜擾嚴重,隨葬品極少。M5墓底未被破壞,內有5具人骨,無葬具,頭朝南,出土有銅錢4枚、漆器4個、白瓷碗1個,白瓷碗底有墨書“和尚”二字。

這7座墓均屬唐代中晚期,馬蹄形墓時代早于圓形墓。馬蹄形墓室造型在冀南地區尚是首次發現,且磚瓦混筑的建造工藝也十分少見,極有地域特色。圓形磚室墓是隋唐時期河北道及山東的地方特產,規模大,墓主身份高,但唐代晚期庶人亦有使用此種墓葬形制。此次發現的三座圓形墓實屬重要發現。且仿木結構的做法,是河北地區唐代中晚期的流行做法,為宋遼金時期仿木磚結構磚室墓的盛行奠定了條件,是喪葬禮俗向世俗化轉變的關鍵節點。這批墓葬為我們研究冀南地區唐代墓葬分布、形制發展演變和家族文化提供了可靠的實物資料。

煙臺市博物館于2023年4月至6月配合萊州市項目建設進行考古發掘,發掘清理唐宋及元明清墓葬88座,龍山時期和漢代水井6口、灰坑4處、窯址1座。墓葬年代從唐代到晚清未間斷,墓葬類型包括土坑豎穴墓、土洞墓、舟形磚室墓、仿木結構磚室墓、長方形磚室墓等,其中唐宋時期土洞墓34座。土洞墓均為南北向,由墓道、封門磚及土洞墓室三部分組成。墓道位于南側,平面呈長方形,底部略呈斜坡狀。墓室位于北側,墓室底部平面近梯形,南寬北窄,北側墓壁呈弧形,墓室一般長約2.5米、寬0.5-0.8米;墓頂券拱狀。封門磚系橫向平砌或45°斜向平砌封門,葬具均為單棺,木棺尺寸普遍偏小。人骨保存較好,均為仰身直肢葬,頭向南,面向上。唐代土洞墓隨葬品較豐富,一般4-5件,多則10余件,隨葬品集中放置于棺外及棺內,棺外主要放置陶罐、瓷碗、瓷盞等盛器,棺內主要放置銅鏡、銅簪、瓷胭脂盒、鐵剪刀等妝奩用品及常用工具。

2022年10月至2023年9月,山西省考古研究院、晉城市文物保護中心配合高平市第十中學新建項目占地范圍進行考古發掘。發掘共清理古代墓葬344座,涉及北朝晚期至隋、唐、宋金元、明清等不同時代,出土金屬器、陶器、瓷器、琉璃器等器物1249件(套)。發現唐代墓葬18座,集中分布于墓地南部和西部,出土一批唐代青瓷、三彩器、陶器、墓志等器物。其中,M1020規模宏大,由墓道、天井、過洞、甬道、墓室、側室等組成,面積最大,磚砌墓室面積達13.5平方米。M2038是一座單磚室墓,出土圓首形墓志碑,該墓埋葬年代為唐龍朔二年(公元662年),墓主人為澤州高平縣人馬琳,葬于米山村西南二里,該墓葬的發掘對研究高平市米山鎮歷史地理信息和民俗文化提供了重要資料。

巴達木東墓群位于新疆維吾爾自治區吐魯番市高昌區火焰山鎮巴達木村東南2千米,為一處晉唐時期的墓群。2022年5月至11月,新疆文物考古研究所與吐魯番學研究院對吐魯番市巴達木東墓群進行了搶救性發掘,發掘11座唐墓,取得重要收獲。11座墓葬分為南北兩區,南區10座墓,形制均為坐西朝東的甲字形墓,斜坡墓道帶臺階,土坯封門,墓門為土洞平頂,墓室平面近長方形,墓室有木棺,直肢面向西,隨葬陶罐等。

M11位于北區,系卒于唐代宗大歷十一年(776)的北庭副都護程奐墓,發現墓園圍溝遺存。為長斜坡墓道單天井洞室墓,坐北朝南,由地面建筑、墓道、過洞、天井、封門、前室(耳室)和主墓室等組成。整體平面近刀形,是此次發掘的一座規模較大的高等級墓葬。出土墓志1合,陶器15件、泥塑俑46件、木器3件、銅器10件、玉器1件。是迄今發現的第三位北庭副都護,填補歷史文獻記載的空白。

2023年巴達木東墓群納入國家文物局“考古中國——邊疆治理體系”重點研究課題中。2023年考古調查勘探新發現唐代墓葬15座,其中7座大型墓葬,8座小型墓葬,還有多處圍溝。采集到一件“張校部買地券”,這是新疆首次發現木質買地券。木質買地券用漢文楷書書寫,根據木板大小和殘存文字,初步推斷原書寫文字約在450字,可識讀近300字,約150字漫漶不清。這份木質買地券上有明確紀年“天寶八載”(公元749年),有“張校部”的稱謂,也有交河郡、高昌縣、寧昌鄉等地名,還有鎮墓的術語。對巴達木東墓地最新發掘成果,深化了考古人員對魏晉至唐時期吐魯番一帶高等級墓葬塋院建筑及喪葬禮儀制度的認識,為研究唐代中央政權對西域治理和西域對中華文化的認同,提供了實例。

熱水墓群位于青海省海西蒙古族藏族自治州都蘭縣熱水鄉境內的察汗烏蘇河南北兩岸。羊圈墓(編號DRXNIM37),是熱水墓群北一區三座大墓中最東的一座,西距2018血渭一號墓(新編號為DRXNIM25)400米左右。本年度發掘是熱水墓群自2018年發掘以來,由搶救性發掘轉變為以學術課題為目標的主動性發掘的開始,主要發現地上部分的陵園塋墻、東南角附屬建筑,地下部分的墓壙、墓道、照墻等重要遺跡現象。

陵園平面近方形,由塋墻圍合,約邊長50米,東南角有附屬建筑。塋墻系平地起建,保存較好。墻體均高出當時地面,由上下兩部分組成,下部用青石塊砌筑,上部外側為成排土坯壘砌。土坯近底處夾有成排分布的穿木孔,部分孔內有保存較好的穿木。塋墻寬1.3-1.7米。塋墻內外兩側均發現有倒塌土坯。附屬建筑位于陵園東南角,共發現房址三處,三座房址共用東塋墻南段。房址墻體砌筑方式與塋墻相同,下部均以青石塊起砌,上部為整齊的土坯,二者之間以穿木加固。三座房址之間有單門道連通,門道位置發現有成堆的倒塌土坯,F3東墻外接“L”形照壁。F1位于陵園內側,東塋墻以西,西墻中部向西凸出一磚砌方形祭臺,祭臺北、西、南側圍繞一周單排土坯,祭臺南北長3.64、東西長2.8米。F1門道與磚臺相對,門道位于F1東墻中部。F2、F3均位于陵園東塋墻東側,南北相鄰。

熱水藍郡M37地上建筑 F3東門道木門檻(自西向東拍攝)

墓道位于墓壙東部,平面形狀呈梯形,墓道中部偏東位置疊壓于東塋墻之下。東西長20.8米,墓道底部發現有臺階,臺階上有保存較好的踩踏面。墓壙位于陵園塋墻內偏西位置,呈南北縱長的長方形,邊緣略不規整。墓壙東西長26.04,南北寬38.14米。系自生土面向下開挖,直壁,墓壙內填土為包含有土坯塊、小石子的沙土。照墻接于墓道兩側的墓壙之上。照墻頂面較平整,寬0.19-0.38米,立面自上而下逐漸向東傾斜。照墻由土坯塊砌成。在墓壙填土的踩踏面之上有夾雜小石塊的沙土,直接疊壓于塋墻始建面之上,倒塌土坯之下,分布狀態呈現出周邊薄、中間厚的狀態。結合以上特征,推測這類沙土可能為流散、擾動的封土。

手工業考古

手工業考古近年已發展成為我國考古學的重要研究方向,2023年隋唐手工業考古新發現以瓷器考古為主,有安徽繁昌八畝塘窯址、湖南衡陽白沙窯址等。

安徽繁昌八畝塘窯址位于安徽省蕪湖市繁昌區孫村鎮大沖村小沖村民組。2023年4-5月,為配合孫村吳江紡織產業工業園項目建設,安徽省文物考古研究所聯合繁昌區文物保護中心對涉及的窯址周邊開展了考古發掘,發現漢代——唐代古窯爐3處、宋代磚室墓1座,出土青瓷、印紋硬陶等。3座漢唐古窯爐中,除漢代馬蹄窯1座外,另有唐代長條形窯爐2座,保存較完整,形制特殊,為安徽漢唐窯址考古中首次發現,對于安徽漢唐陶瓷窯業技術交流、陶瓷窯址考古、皖南地區印文陶和青瓷手工業生產技術、產地等均有重要研究價值。

白沙窯遺址位于湖南省衡陽雁峰區白沙村四組,2023年考古發掘窯爐5座,作坊1處,并出土大量瓷器和窯具,另有少量陶器和錢幣。5座窯爐皆長斜坡狀龍窯,窯頭朝向湘江。其中,Y12、Y13、Y15、Y16集中分布在一個區域,并形成兩組疊壓關系:Y12疊壓于Y13之上,Y15疊壓于Y16之上,Y14位于上述區域以北約25米。結合窯爐構造方式可知,Y16的年代最早,Y13次之,Y12再次之,Y15復次之,Y14最晚。白沙窯的主體年代為五代至北宋早期,上限或可早至晚唐。本次發掘首次揭示了白沙窯所屬窯系——衡州窯窯爐結構的內部差異,并在究明其相對早晚的基礎上,構建了完整的演變序列,相關認識有助于深化衡州窯的整體研究。

運河和水利考古

隋唐大運河的開通,加強了中國南北的溝通。大運河用水道把南北連接起來把長江、淮河、黃河、海河、錢塘江等自然水系變成一個大水網,促進沿河城市的繁榮。大運河的暢通,為大運河沿線的城鎮發展提供便利促進沿河城鎮的興旺發達。大運河為我們提供了人群互動,文化思想交流的平臺,是理解不同文化交流、借鑒、融合的經驗和教訓,2023年大運河永濟渠河北段考古收獲豐碩。

2023年河北省文物考古研究院針對大運河及永濟渠故道流經衡水市段的相關運河型遺存開展考古工作,此次考古工作以“大考古”的工作思路,聚落考古方法進行,以線性的永濟渠故道為經,以沿河相關遺址點為緯,創新了大運河文物考古資源的相關工作方式。調查面積350平方公里,勘探8.5萬平方米,測繪20平方公里。著重探尋隋代永濟渠開通后沿岸相關遺址,共發現文化遺存85處。勘察工作初步明確了隋唐永濟渠流經衡水市的位置及走向,發現了故城縣永濟渠故道北岸的唐宋武城遺址、阜城縣大運河之西的唐代景州州城遺址,并發現了唐代安陵城遺址、元代御河安陵倉的線索。唐宋遺址均發現了大量的陶瓷器殘片,以武城遺址的古陶瓷遺物最為豐富。通過考察衡水段大運河沿線遺址體現的生業狀況、社會形態和居葬關系,為今后衡水段大運河及永濟渠故道的考古工作提供了基礎資料。結合大運河相關文獻進行的綜合研究,愈加突顯了大運河作為文化血脈在傳承中華文明過程中的重要作用。

昆明池是漢武帝為訓練水軍而開鑿的人工池沼,建成后,與漕渠相連,“其渠(漕渠)自昆明池,南傍山原,東至于河”,組成了龐大的水網,共同構成了我國古代首都附近最悠久且最大規模的水利工程。一直沿用到隋唐,直到唐末才逐漸廢棄,前后持續達千年之久,成為了漢唐都城長安的重要水源和最重要的園林景觀。

昆明池曾在1960、2005年進行過兩次考古工作,兩次考古在確認昆明池位置、周邊遺存分布的同時,在昆明池池岸位置、池形、池內高地、進出水口位置上的認識上存在明顯差異,特別是在進、出水口的位置上均與文獻記載不同,且均未發現漕渠,因此學界對兩次考古的認識一直持不同意見。

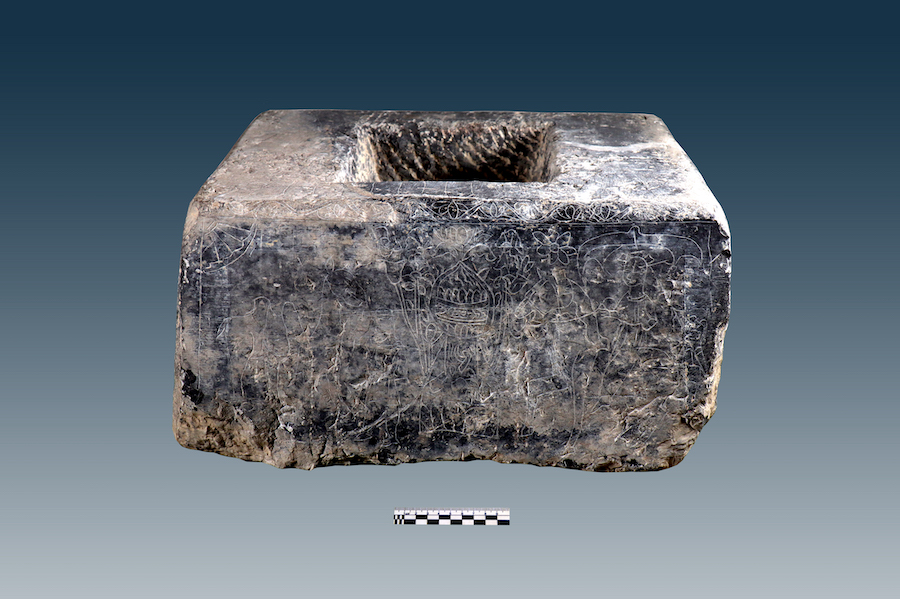

漢唐漕渠與昆明池

2012年以來,為配合陜西省斗門水庫項目建設,由中國社會科學院考古研究所與西安市文物保護考古研究院聯合對漢唐昆明池遺址展開大規模考古勘探,2019年以來對六個關鍵節點展開重點發掘,獲得以漕渠、昆明池等水利工程為中心的一系列重要認知。經勘探、發掘確定,早期昆明池的面積約14.2平方公里,唐代中后期擴修達約15.4平方公里。昆明池的一周池岸海拔均在401米左右。池內未發現島嶼,池最深不超過3.3米。勘探、發掘確定,昆明池的進水口僅有一個,位于石匣口村西側,其位置與文獻記載完全吻合。2021-2023年開展的漢唐漕渠與昆明池進水區(編為三號地點)發掘,揭示出由溝渠、水壩、魚嘴等組成的進水區,大大豐富了既有認知。2012-2023年,十余年來的漢唐漕渠、昆明池考古勘探與發掘,從考古學上確定了攸關漢唐都城糧食安全與社會穩定的漕渠渠首及部分渠線,確定了漢唐昆明池的池岸線、進、出水口,發現了與文獻記載一致的漕渠與昆明池間的溝渠聯系,表明之前多數學者的研究無誤。漢唐漕渠與昆明池考古,作為迄今為止最大規模的漢唐時期水利工程考古,清晰而明確地揭示出漢唐時期國家水利工程的宏偉面貌,從而成功入選2023年度陜西六大考古新發現。

碑刻、墓志考古

碑刻、墓志研究向來受到中古史研究者的青睞。石刻碑志可以為某些問題的解決提供確實證據,考古學方面多以新材料的刊布與考證,這其實是碑志研究的第一層次。墓志石刻的論著出版是本年度的特色,陜西古籍整理辦公室《陜西碑刻文獻集成》、黨明放《唐陵石刻遺存圖集》、上海書畫出版社《隋代墓志精粹(第一、二輯)》、王俊等《山西出土唐代昭武九姓胡人墓志舉例》、深圳望野博物館《唐代日本國朝臣備書李訓墓志》、毛陽光《洛陽流散唐代墓志匯編三集(全二冊)》等。

浙江安吉縣博物館工作人員在杭垓鎮吳村仙人洞發現多處有明確歷史紀年的摩崖石刻。經現場初步辨認,摩崖石刻涉及的紀年號有“天寶”(742-756)、“會昌三年”(843)、“咸通二年”(861)、“乾符五年”(878)、“大觀”(1107-1110)等5個,這些年號皆為唐宋時期。這是首次在吳村仙人洞發現摩崖石刻。

學術交流與專著出版

2023年10月,第四屆中國考古學大會在西安召開,大會主題是“統一多民族國家的形成與發展”,三國隋唐、城市考古、絲綢之路考古、大運河考古等專業委員會的研討內容都涉及隋唐時期考古,代表們圍繞城址、墓葬、遺物等,進行了廣泛的交流和深入討論,全面展示中國考古學近年來的最新考古發現和研究成果,是年度隋唐考古最重要的學術會議。

高句麗渤海研究近年來有大的突破,2023年專著出版也相對集中:宋玉彬《渤海瓦當研究》、彭善國《渤海國文物研究》、鄭春穎《高句麗渤海壁畫墓研究文集》。另外還有陜西省考古研究院《唐昭容上官氏墓考古發掘報告》;徐弛《聲聞荒外:巴彥諾爾唐墓與鐵勒考研研究》、李梅田《中古喪葬模式與禮儀空間》、趙豐《尋找繚綾:白居易〈繚綾〉詩與唐代絲綢》、羅豐《胡漢之間(修訂本)——“絲綢之路”與西北歷史考古》、中國社會科學院等《青海海西棺板畫研究文集》;西安博物院《花月醉雕鞍——大唐金鄉縣主展》、陜西歷史博物館《西安何家村——唐代窖藏文物集成》等一部部考古報告、圖錄和研究專著的不斷出版,穩健地推動著隋唐考古研究向縱深發展。

簡要對2023年隋唐考古工作的新發現所作盤點,重要發現掛一漏萬在所難免。對多數考古工作所取得的新發現,以及其價值與認識,既限于材料的有限報道,也限于自己學養、眼界的不怠,未敢置喙,總體仍然限于述而不論。

過去一年隋唐時期的田野考古工作,多數大遺址都是多年連續工作的階段成果,成績的取得都是經過認真謀劃、科學論證、精準布局、學術領銜、精耕細作、厚積薄發的結果。隨著資料的全面公布,學術研究也必將深化,有助于我們更好認識隋唐時期帝國政治架構、民族交融、社會生活等的歷史,增強歷史自信和文化自信。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司