- +1

考古2023|新石器考古:史前治水首“屈”一指,海洋文明破“殼”而出

【編者按】又是一年“考古時(shí)”。即日起,“考古2023”系列稿件將陸續(xù)見刊,這是澎湃新聞·私家歷史連續(xù)第五年與中國(guó)社會(huì)科學(xué)院考古研究所合作,邀請(qǐng)多位學(xué)者撰寫總結(jié)性稿件,對(duì)過去一年中國(guó)的重大考古發(fā)現(xiàn)做全時(shí)段、全方位梳理,以饗讀者。

2023年,新石器考古人扎根田野,立足大地,開啟時(shí)光之旅。我們站立在巍峨的院落高臺(tái),震撼于史前中國(guó)的建筑之雄偉;穿行在靜謐的古城村落,沉醉于“隔水風(fēng)來知有意,為吹十里稻花香”的田間風(fēng)光;來到謹(jǐn)嚴(yán)的史前“工場(chǎng)”,目睹燒土為陶、敲石為器的神奇;走近高聳挺拔的土堆高壩,遙想史前治水的規(guī)模之大;掀開潮起潮落塵封的故跡,感受華夏先民的遠(yuǎn)洋氣質(zhì);思接史前祭祀的儀式活動(dòng),感受綿延千載的精神之厚重。

院落高臺(tái)顯威嚴(yán)

大型建筑不僅反映了人們對(duì)于力學(xué)和數(shù)學(xué)知識(shí)的掌握,更代表了社會(huì)生產(chǎn)力和組織能力的發(fā)展。

本年度,多處遺址發(fā)現(xiàn)有史前大型建筑。山東臨淄桐林遺址揭露出一座面積達(dá)5000平方米左右的大型院落建筑。該院落呈橫長(zhǎng)方形,同磁北角度保持正方向,精細(xì)的考古工作已揭示院墻的西南拐角。考古工作還表明,院墻基槽可分為兩個(gè)階段,分別為龍山文化早、中期,早期范圍略小,晚期范圍略有擴(kuò)大;院內(nèi)主要為紅燒土層和墊土層間隔形成的“臺(tái)基”堆積,發(fā)掘者推測(cè)高等級(jí)建筑或在臺(tái)基的北部。桐林遺址發(fā)現(xiàn)的大型院落是目前山東龍山文化各城址中唯一明確的高等級(jí)建筑區(qū),為海岱地區(qū)文明化進(jìn)程研究提供了重要資料。

遼寧朝陽牛河梁遺址是“古國(guó)時(shí)代”第一階段代表性遺址。近年來,牛河梁遺址第一地點(diǎn)的發(fā)掘,明確了該地點(diǎn)是由多座人工修建的臺(tái)基組成的臺(tái)基建筑群,規(guī)模龐大,結(jié)構(gòu)復(fù)雜。河南洛陽蘇羊遺址發(fā)掘進(jìn)一步揭示了遺址北區(qū)仰韶文化中期的“大房子”和仰韶晚期的“大院墻”。

蘇羊遺址房址分布圖

蘇羊遺址仰韶文化早期人骨埋藏坑

蘇羊遺址出土仰韶晚期及屈家?guī)X文化因素陶器

蘇羊遺址出土玉石器

湖南澧縣雞叫城遺址屈家?guī)X文化的大型木構(gòu)建筑令人印象深刻。本年度,雞叫城考古隊(duì)新發(fā)現(xiàn)更早的油子嶺文化的大型木構(gòu)建筑,再次刷新了對(duì)于古人建筑規(guī)劃和建造能力的認(rèn)識(shí)。同時(shí),雞叫城遺址發(fā)現(xiàn)的人骨保存較好的油子嶺文化“屈肢葬”,為探索此類葬俗的傳播和人群特征提供了重要資料。

河南古城寨遺址以往發(fā)現(xiàn)的夯土城垣、帶回廊的大型建筑令人記憶猶新。本年度,在以往城內(nèi)發(fā)現(xiàn)的F1、F4建筑的東北部,新發(fā)現(xiàn)1號(hào)夯土臺(tái)基。該臺(tái)基平面呈西北-東南向長(zhǎng)方形,面積約1800平方米。從分布于臺(tái)基表面柱洞來看,發(fā)掘者認(rèn)為臺(tái)基整體應(yīng)是南北為排房建筑,中部為庭院,東西帶回廊的結(jié)構(gòu)。此次發(fā)現(xiàn)的1號(hào)臺(tái)基與F1、F4以及東部的夯土遺跡,均位于城內(nèi)中部偏東區(qū)域的核心區(qū),在平面上共同構(gòu)成了四合院式的夯土建筑群。這些發(fā)現(xiàn)為探索三代宮室建筑的起源與發(fā)展提供了重要資料。

中小房屋類型多

與大型院落建筑不同,中小型房屋在考古遺存之中較為常見,代表了史前人民的普遍居住方式。

距今萬年前后,以上山遺址為核心的上山文化遺址群構(gòu)成了東亞大陸新石器時(shí)代早期初具規(guī)模的聚落群,展示了“遠(yuǎn)古中華第一村”的圖景。浙江上山遺址新一輪的考古工作,新發(fā)現(xiàn)灰溝與方形灰坑存在組合的關(guān)系,而且在北區(qū)發(fā)現(xiàn)三組疑似房屋的大型遺跡組合。周邊13萬平方米的考古勘探工作表明,遺跡均分布于地勢(shì)較高的臺(tái)地上。同時(shí),在北部臺(tái)地以外與蜈蚣溪兩岸發(fā)現(xiàn)了一條7400-2800年前的古河道,對(duì)于探討遺址環(huán)境演化具有重要意義。

在壩上草原,河北尚義四臺(tái)遺址再次出土房屋以及大量的陶、石、骨、貝類等遺物,為探討人類群體從流動(dòng)性向定居形態(tài)轉(zhuǎn)變提供了重要材料。河北保康興隆遺址發(fā)現(xiàn)裕民文化時(shí)期的房址,以及舊-新時(shí)代過渡階段的火塘,填補(bǔ)了壩上地區(qū)該階段考古發(fā)現(xiàn)的空白。

在黃河下游,后李文化時(shí)期遺存之前在魯南地區(qū)鮮有發(fā)現(xiàn)。本年度,山東滕州黃安遺址揭露出后李文化保存較完整的聚落,大彥遺址則發(fā)現(xiàn)北辛文化的遺存。此外,黃安遺址還發(fā)現(xiàn)以半地穴式房址為特色的龍山文化早期小型聚落。

此外,河南上蔡小冀莊遺址發(fā)現(xiàn)裴李崗文化灰坑、井等遺跡,是豫東南地區(qū)裴李崗文化賈湖類型的又一次重要發(fā)掘。

居址和墓地分別代表了人們的生死場(chǎng)所,二者功能有別。山東鄒城中南宮遺址的發(fā)掘則揭示出大汶口晚期至龍山時(shí)期,遺址內(nèi)存在居址與墓葬的功能分區(qū)轉(zhuǎn)換交替的現(xiàn)象。

內(nèi)蒙古敖漢西劉家屯遺址出土房址、灰坑、墓葬等遺存,其聚落布局、房屋結(jié)構(gòu)、器物組合等與敖漢興隆洼遺址、阜新查海遺址相同,再現(xiàn)興隆洼文化聚落特征。

以往的區(qū)域系統(tǒng)調(diào)查表明,北陽平遺址是鑄鼎原最大的史前聚落。本年度考古發(fā)現(xiàn)房址、陶窯、灰坑、壕溝、墓葬等遺跡,并進(jìn)一步揭示聚落內(nèi)房屋的組合關(guān)系。新發(fā)現(xiàn)的房屋在形制結(jié)構(gòu)、營(yíng)建方式和建筑材料等方面,與鄰近的西坡遺址以及較遠(yuǎn)的白水下河遺址接近,表明這一時(shí)期仰韶文化房址呈現(xiàn)出標(biāo)準(zhǔn)化、成熟化趨勢(shì)。此外,在一些中小型房址發(fā)現(xiàn)地面涂朱現(xiàn)象,而新發(fā)現(xiàn)“瓦形器”為研究早期房屋建筑材料提供了重要資料。

湖北襄陽鳳凰咀遺址位于南陽盆地與江漢平原交往的咽喉地帶,為兵家必爭(zhēng)之地。近年來,鳳凰咀遺址的考古工作進(jìn)一步揭示古城內(nèi)的聚落特征,新發(fā)現(xiàn)的“土圍”院落建筑極具特色。

浙江寧波陳王遺址包括河姆渡、良渚等文化階段的遺存。河姆渡文化遺存發(fā)現(xiàn)有土臺(tái)、墓葬、木構(gòu)窖穴、木構(gòu)護(hù)欄、灰坑、灰溝等;良渚文化遺存則發(fā)現(xiàn)圓形或近長(zhǎng)方形的房屋、獨(dú)木棺的墓葬以及犁、刀、錛、斧、耘田器、鐮、紡輪等生產(chǎn)工具。兩階段遺存,生動(dòng)展示了河姆渡、良渚文化小型村落的生動(dòng)場(chǎng)景。

河南淮陽朱丘寺遺址發(fā)現(xiàn)的建筑遺跡中,有居住型的連間排房,也有與淮陽時(shí)莊遺址夏代早期糧倉遺跡相似的土墩立柱地上式圓形建筑和土坯墻圓形地面式建筑,可謂居住和倉儲(chǔ)建筑共存。

城壕聚落突破多

城與壕是史前社會(huì)生產(chǎn)力、政治、技術(shù)、組織管理水平發(fā)展到一定程度的結(jié)晶,是人類探索自然、改造大地的產(chǎn)物。

依托于國(guó)家文物局考古中國(guó)·長(zhǎng)江中下游早期稻作農(nóng)業(yè)社會(huì)的形成研究課題,多處8000-9000年前后的遺址發(fā)現(xiàn)環(huán)壕設(shè)施。浙江仙居下湯遺址是上山文化遺址群的最南部,遺址保存有上山文化、跨湖橋文化、河姆渡文化和好川文化階段的地層堆積。其中在遺址的北、東側(cè)發(fā)現(xiàn)了上山-跨湖橋文化時(shí)期寬10米、深約2米的環(huán)壕。環(huán)壕與土臺(tái)的交界處發(fā)現(xiàn)大量圓形坑狀遺跡,內(nèi)部篩出有魚類碎骨,發(fā)掘者推測(cè)坑狀遺跡可能用來儲(chǔ)藏水生動(dòng)物。聚落中還發(fā)現(xiàn)有多處人工土臺(tái)、器物坑、建筑遺跡、儀式廣場(chǎng)、農(nóng)業(yè)加工工場(chǎng),展示了上山-河姆渡文化的村落畫卷。

浙江永康湖西遺址以地勢(shì)較高的臺(tái)地為中心、四周挖設(shè)內(nèi)外雙重環(huán)壕。新發(fā)現(xiàn)的一條壕溝呈東北-西南走向,最寬處達(dá)20米。從地層關(guān)系和出土遺物推測(cè)該壕溝的建造年代不晚于上山文化晚期,廢棄年代不早于上山文化晚期、不晚于跨湖橋文化時(shí)期。距其不遠(yuǎn)的永康長(zhǎng)田遺址,亦發(fā)現(xiàn)有壕溝堆積,而且在壕溝底部發(fā)現(xiàn)有灰坑。

浙江衢江皇朝墩遺址不僅發(fā)現(xiàn)上山-跨湖橋文化時(shí)期的壕溝,碳十四測(cè)年數(shù)據(jù)顯示距今8000-8450年,而且發(fā)現(xiàn)臺(tái)地、疑似稻田等遺跡。該遺址是目前已知上山文化遺址群最西端的分布點(diǎn),為了解上山文化的分布范圍、聚落內(nèi)部的景觀提供了資料。

湖南澧縣李家崗遺址是彭頭山文化的重要聚落,本次發(fā)掘發(fā)現(xiàn)多種形態(tài)和結(jié)構(gòu)的房址以及相關(guān)生活遺存,展示了澧陽平原最早的鋪墊地面、道路等遺跡。新發(fā)現(xiàn)的相對(duì)獨(dú)立的墓葬區(qū),為進(jìn)一步認(rèn)識(shí)彭頭山文化時(shí)期的喪葬習(xí)俗、思想觀念提供了新的視角。更為難得的是,考古確認(rèn)的壕溝(圍溝)設(shè)施,反映了澧陽平原地區(qū)早期定居農(nóng)業(yè)社會(huì)的聚落景觀。

皂市下層文化是繼彭頭山文化之后,洞庭湖地區(qū)的重要考古學(xué)文化。湖南澧縣戴家屋場(chǎng)遺址新發(fā)現(xiàn)皂市下層文化的外圍壕溝,碳十四測(cè)年結(jié)果表明壕溝的年代為距今7800至7400年。新的考古發(fā)現(xiàn)為探究皂市下層文化的社會(huì)狀況提供了支撐材料。

三星堆出土的古蜀遺贈(zèng)令人著迷。本年度,四川溫江魚鳧村古城內(nèi)的發(fā)掘,為探索寶墩文化向三星堆文化過渡、成都平原由新石器時(shí)代走向青銅時(shí)代的歷史進(jìn)程提供了資料。新發(fā)現(xiàn)的眉山登云古城,是成都平原目前發(fā)現(xiàn)的第九座寶墩文化城址。

在黃河流域,發(fā)現(xiàn)的壕溝主要集中于龍山文化階段。山東萊州呂村遺址進(jìn)一步明確了北壕溝的年代和結(jié)構(gòu)。臨沂毛官莊遺址不僅發(fā)現(xiàn)了龍山文化早中期的外圍環(huán)壕,而且在環(huán)壕內(nèi)側(cè)確認(rèn)了“堆筑”的城墻遺跡,這是沂沭河流域首次發(fā)掘的龍山文化城址。淄博高南遺址則是魯北龍山文化早中期的環(huán)壕聚落,面積約9.5萬平方米,略呈橢圓形。

河南鄧州太子崗遺址是南陽盆地的中心聚落,新的考古工作揭示出仰韶、屈家?guī)X文化的多類遺跡。新發(fā)現(xiàn)的高崗周圍的人工環(huán)壕,周長(zhǎng)約1250米,開口寬30-40米、深3-6米,規(guī)模巨大,結(jié)構(gòu)完整。

河南孟州西小仇遺址新發(fā)現(xiàn)內(nèi)城墻、內(nèi)外三重壕、疑似出入口等遺跡,發(fā)掘者推測(cè)內(nèi)城壕的年代不晚于龍山時(shí)代晚期。太康劉莊遺址發(fā)掘出兩段龍山文化晚期的夯土墻。結(jié)合勘探可知,夯土墻應(yīng)是環(huán)繞遺址核心區(qū)。聚落內(nèi)部揭示的房址多為土坯壘砌而成的連間房。出土遺物表明,劉莊與造律臺(tái)、王油坊、平糧臺(tái)遺址屬于同一個(gè)文化類型。劉莊城的發(fā)現(xiàn)對(duì)于研究豫東地區(qū)龍山晚期小城的發(fā)展提供了重要資料。

內(nèi)蒙古清水河縣后城咀遺址是內(nèi)蒙古中南部地區(qū)目前發(fā)現(xiàn)的等級(jí)最高、規(guī)模最大、防御最為嚴(yán)密的龍山時(shí)代石城。出土的地下通道、房址、墓葬、灰坑、城垣、護(hù)坡墻等遺跡,反映了城址建筑結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性。外甕城發(fā)現(xiàn)了河套地區(qū)最早的土坯式臺(tái)基,同時(shí)臺(tái)基、壕溝內(nèi)發(fā)現(xiàn)大量的野豬下頜骨在河套地區(qū)龍山時(shí)代也屬于首次發(fā)現(xiàn)。

后城咀石城甕城總平面圖

后城咀地下通道內(nèi)景

后城咀M6

陜西西安太平遺址是迄今為止在關(guān)中地區(qū)發(fā)現(xiàn)的規(guī)模最大、保存最完整的龍山時(shí)代環(huán)壕聚落。本年度在西壕內(nèi)側(cè),發(fā)現(xiàn)了四座距離相近但形制各異的房屋建筑,進(jìn)一步豐富了聚落內(nèi)部的建筑認(rèn)識(shí)。在安徽蚌埠禹會(huì)村遺址,內(nèi)城城垣低矮呈臺(tái)形,內(nèi)外側(cè)有壕溝環(huán)繞,城垣臺(tái)基上有復(fù)雜的建筑結(jié)構(gòu),可能反映了極具江淮地域特點(diǎn)的城址結(jié)構(gòu)。

在河南新密新砦遺址,基本探明了西外壕的走向,且首次在新砦遺址發(fā)現(xiàn)有仰韶時(shí)代的遺存,文化面貌與大河村三期較為接近。新發(fā)現(xiàn)的兩座疑似石料坑,為研究新砦遺址龍山時(shí)代晚期的手工業(yè)功能分區(qū)提供了新材料。

山西興縣碧村遺址東城門城墻圪垛的發(fā)掘,發(fā)現(xiàn)外甕城南北入口、內(nèi)甕城西口均有被封堵現(xiàn)象。遺址西端寨梁上發(fā)掘了一段成組的護(hù)坡石墻,年代為距今4400年前后,將碧村遺址的年代向前延伸。遺址石門嫣地點(diǎn)發(fā)現(xiàn)內(nèi)城城墻內(nèi)的“扁體玉琮”,再次證明了藏玉于墻的特點(diǎn)。

陜西榆陽東岔遺址則發(fā)現(xiàn)了主體年代早于石峁遺址的內(nèi)外雙重結(jié)構(gòu)石城,為探索石峁文化的源流和陜北地區(qū)石城的起源提供了重要資料。甘肅臨洮寺洼遺址一處半閉合方形溝狀遺跡,年代屬于馬家窯文化半山時(shí)期。

河北張家口鄧槽溝梁遺址是龍山時(shí)期北方石城的東緣。新近的考古工作,揭露出龍山晚期城墻及早晚五個(gè)階段的城門系統(tǒng),展示了東南甕城區(qū)域城門系統(tǒng)的發(fā)展、演變過程。“城門”附近的考古還在繼續(xù),山東章丘城子崖遺址北門址內(nèi)側(cè)的考古工作表明,該地點(diǎn)在龍山文化時(shí)期為居住區(qū),且為龍山城址的核心區(qū);后來,可能與修建北城門有關(guān),岳石文化時(shí)期聚落的中心逐漸西移。

在山東滕州崗上遺址,大汶口人對(duì)于南城墻和壕溝的修建過程得到進(jìn)一步探索,確定了崗上城址年代為大汶口文化晚期。城外東北部發(fā)現(xiàn)的大汶口中晚期墓地,分化小、規(guī)模小。這與之前發(fā)現(xiàn)兩處墓地形成明顯對(duì)比,意味著居住在崗上城或周邊的人群之間存在差異。

除了“新石器時(shí)代晚期”的城壕聚落之外,陜西臨潼吳中遺址發(fā)現(xiàn)了半坡文化的環(huán)壕聚落和墓地。

陶石生產(chǎn)新發(fā)現(xiàn)

手工業(yè)是史前社會(huì)生產(chǎn)力水平的物質(zhì)體現(xiàn),而陶器、石器是新石器時(shí)代最為常見的生產(chǎn)生活用具,因此關(guān)于二者的生產(chǎn)活動(dòng)能夠反映當(dāng)時(shí)社會(huì)的發(fā)展水平。

在浙江杭州沈家里遺址,馬家浜文化先民依托于附近的長(zhǎng)石碎屑砂巖山體作為原材料,開展了大量石器生產(chǎn)活動(dòng)。良渚文化時(shí)期,古人延續(xù)石器加工的活動(dòng),文化層中包含大量的石核、石坯、碎塊與碎屑等。發(fā)掘者推測(cè)沈家里應(yīng)該是錢塘江南岸良渚文化玉石器交換網(wǎng)絡(luò)的生產(chǎn)支點(diǎn)之一。

桐廬沈家畈遺址也是良渚文化的石制品加工場(chǎng),包括了石器生產(chǎn)過程中的成品、半成品、毛坯、剝片等不同階段的產(chǎn)品,成品主要有錛、鏟、鑿、鏃、矛、球、刀、斧、鉞、鐮、錐形器、網(wǎng)墜等。值得注意的是,遺址北部發(fā)掘區(qū)分布1處石器(陶片)堆,呈長(zhǎng)條狀,總長(zhǎng)42米,由大型石料和石(陶)堆組成。大型石料多長(zhǎng)而窄,排列規(guī)整有序;石(陶)堆位于石料兩側(cè),由各類石制品及陶片組成。該發(fā)現(xiàn)為探索良渚文化石器生產(chǎn)鏈提供了重要資料。

河南新鄭裴李崗遺址新發(fā)現(xiàn)裴李崗偏早階段陶窯,為研究該時(shí)期制陶業(yè)提供了新的資料。新發(fā)現(xiàn)的墓葬中出土了迄今最早的尖底瓶,為裴李崗文化與仰韶文化源流關(guān)系提供了新的實(shí)物證據(jù)。

風(fēng)吹稻香水流畔

近年來史前水稻田的考古工作,為我們展示了古人日出而作、日入而息的生活畫面。

浙江余姚市上錢古稻田遺址發(fā)現(xiàn)的“丁字形”田埂、灌排水口、溝渠等遺存,以及連接居址與稻田的道路,再現(xiàn)了“水畔稻香”的勞作畫卷。有意思的是,考古出土的一些坑狀遺跡分布于田埂附近,坑內(nèi)填土臨近堆放,可能是為了修整田埂、渠道,就近取土從而形成。

距其不遠(yuǎn)的江橋頭遺址,揭示了古河道、村落和稻田的關(guān)系,展現(xiàn)了河姆渡文化晚期到良渚時(shí)期聚落-河流-古稻田構(gòu)成的史前生活圖景;文化層、古稻田層與自然層相疊壓的現(xiàn)象,為研究此區(qū)域的人地關(guān)系提供了新材料。

考古發(fā)現(xiàn)的植物種子是植物考古的直接支撐。陜西潼關(guān)寺底遺址出土了大量的水稻遺存,為探討龍山時(shí)代黃河流域水稻傳播、水稻種植技術(shù)發(fā)展提供了重要材料。

治水工程規(guī)模大

古代中國(guó)是農(nóng)業(yè)社會(huì),而農(nóng)業(yè)種植對(duì)于水資源的利用和管理有較高要求,因此治水是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要支撐。

良渚遺址群新近的考古工作,揭示了良渚早中期之間聚落與社會(huì)發(fā)生的革命性改變,即早期聚落利用自然高地的散點(diǎn)式多中心,向中期在遺址群空間中心大規(guī)模人工營(yíng)建古城和水利系統(tǒng)轉(zhuǎn)化。

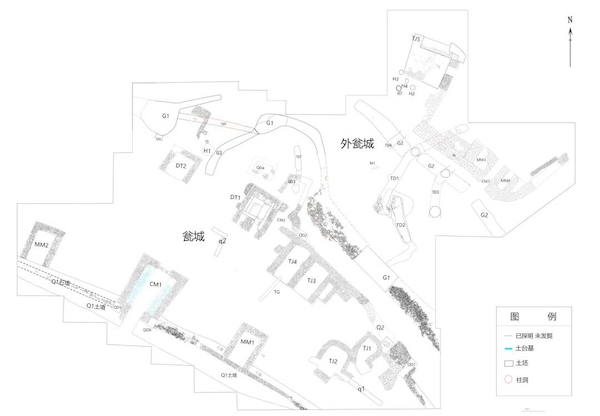

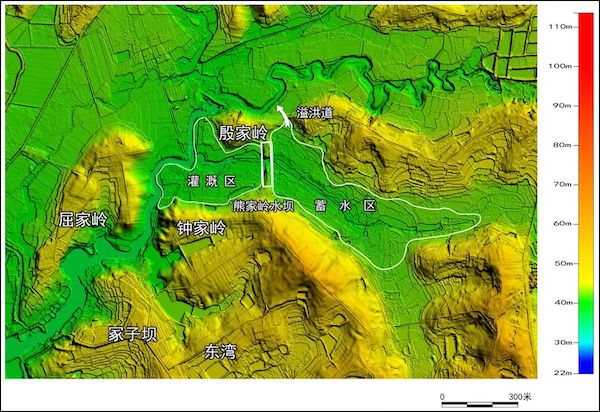

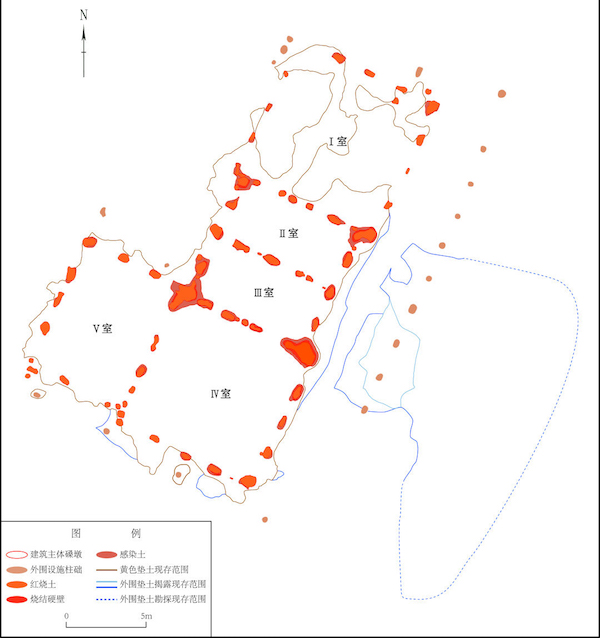

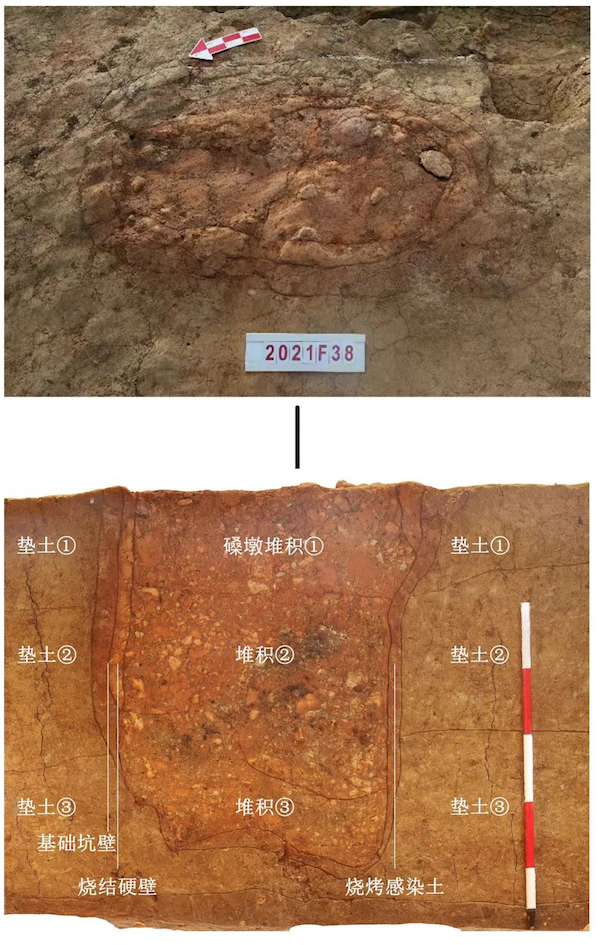

湖北荊門屈家?guī)X遺址是迄今發(fā)現(xiàn)的規(guī)模最大的油子嶺文化聚落,并在屈家?guī)X文化時(shí)期得到全面發(fā)展。新發(fā)現(xiàn)的水壩設(shè)施年代不早于油子嶺文化晚期,不晚于屈家?guī)X文化早期,是長(zhǎng)江中游地區(qū)目前發(fā)現(xiàn)的年代最早的水利設(shè)施,與之配套的還有蓄水區(qū)、灌溉區(qū)、泄洪道等要件。屈家?guī)X文化強(qiáng)盛時(shí)期,當(dāng)時(shí)的人們?cè)诰勐浜诵奈恢眯藿舜笮晚叨战ㄖ茰y(cè)為樓閣式建筑,規(guī)模宏大,極具特色。在漢江東岸,城河人在聚落北部“攔河筑壩”,在聚落西部“筑墻防水”,在聚落西南“分級(jí)控水”,展示了復(fù)雜的管水治水理念。

屈家?guī)X遺址熊家?guī)X水利系統(tǒng)示意

屈家?guī)XF38平面分布圖

屈家?guī)XF38磉墩(25號(hào)磉墩)平、剖面照

屈家?guī)XH304出土陶器

長(zhǎng)江中游的治水活動(dòng)還見于肖家屋脊文化。在湖南澧縣孫家崗遺址,當(dāng)時(shí)的人們?cè)诰勐溥吘墶巴跍闲藓尽保瑢⑵渑c自然河道連通,以便更好地“導(dǎo)水用水”。

近年的考古工作表明,著名的常州寺墩遺址有內(nèi)、外兩重環(huán)形水系,寺墩墩體恰好位于水系的中心。新揭示的崧澤文化墓葬區(qū)、木構(gòu)建筑遺存和良渚文化砌石遺跡、建筑基址等重要遺存,為長(zhǎng)江下游區(qū)域文明模式研究提供了重要資料。

面向海洋新視角

近年來,面向海洋的“大陸架考古”和“島嶼考古”成為新石器時(shí)代考古研究的重要內(nèi)容之一。

據(jù)介紹,2008年,有團(tuán)隊(duì)在黃海海域開展海底鉆探調(diào)查,發(fā)現(xiàn)了距海平面80米左右深度的陶片。2023年6月份,黃海海上鉆探調(diào)查工作再次取得突破,探孔土樣的觀察進(jìn)一步證實(shí)在更新世末期至全新世早期,海平面快速波動(dòng)上升背景下,現(xiàn)黃海和東海大陸架主體范圍部分地域有著適合古人類生存活動(dòng)的環(huán)境條件。有學(xué)者提出,“逐海而居、以海為生是適合史前時(shí)期部分海岸帶先民的基本生存方式”。

中華文明的“海洋性”也體現(xiàn)在福建平潭殼丘頭遺址群的考古成果之中。在國(guó)家文物局考古中國(guó)·南島語族起源與擴(kuò)散研究的支持下,平潭西營(yíng)、東花丘等遺址的考古工作取得最新進(jìn)展。尤其西營(yíng)遺址出土的人骨、殼丘頭等遺址出土的水稻痕跡,為探討農(nóng)業(yè)文明的向海島的擴(kuò)散提供了新的線索。

東花丘遺址陶器

浙江嘉興朱福浜遺址處于錢塘江河漫灘-河口灣沉積環(huán)境,共經(jīng)歷2個(gè)海進(jìn)、海退旋回。崧澤、良渚文化的人們不懼海侵,建房堆臺(tái),修墓置鉞,展示了生動(dòng)的奮斗圖景。

江蘇興化草堰港遺址所在區(qū)域地勢(shì)低洼、河湖密布,原為蘆葦、水草遍布的湖蕩,遺址整體位于水面之下。因?yàn)樘幱跐竦仫査沫h(huán)境,所以有機(jī)質(zhì)遺存極為豐富。新發(fā)現(xiàn)的蘆席、榫卯木板、鉆木取火器、木笛、靴形器等遺物,再現(xiàn)了七千多年前古人的生活趣味,同時(shí)為史前時(shí)期海岸線變化提供了重要資料。

海南萬寧灣仔頭遺址出土密集分布的陶片堆積。發(fā)掘者根據(jù)地層關(guān)系和器物特征,將該遺址劃分為四期,跨度為距今4800-3500年。發(fā)掘者認(rèn)為,灣仔頭遺址第二、三期的陶器,顯示了與中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)新石器時(shí)代文化、南太平洋地區(qū)拉皮塔文化之間的聯(lián)系,是探討南島語族擴(kuò)散路徑的學(xué)術(shù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

祭祀葬儀現(xiàn)象多

敬天法祖是中華民族的信仰,而相關(guān)儀式遺存與墓葬最直接的物質(zhì)資料。本年度,多處遺址出土祭祀或墓葬遺存。

浙江云和、蓮都、松陽、慶元、縉云等縣區(qū)的區(qū)域系統(tǒng)調(diào)查工作,發(fā)現(xiàn)好川時(shí)期遺址約五十處,遂昌好川遺址、云和顯圣灣遺址等或?yàn)楹么ㄎ幕瘯r(shí)期的中心遺址。蓮都嵐山頭遺址出土的好川文化早期墓葬,填土中常發(fā)現(xiàn)有體形較大、棱角分明的石塊,擺放位置不規(guī)律,似乎是有意為之,可能是嵐山頭遺址好川文化墓葬的特殊葬俗。云和顯圣灣遺址出土的好川文化墓地,其中崗頂為以高等級(jí)墓葬為主的墓地,坡下為普通墓葬,豐富了學(xué)術(shù)界對(duì)好川文化葬儀的認(rèn)識(shí)。與之類似,慶元小熊山遺址發(fā)現(xiàn)的好川文化墓葬均為豎穴土坑墓,大墓亦位于山崗高地且中心的位置。

河南永城王莊遺址位于豫東平原,歷代的黃河改道和決堤泛濫給這里留下了大量黃沙淤積層。考古工作者克服困難,清理出新石器的環(huán)壕、墓地。其中,M3為三人合葬墓,規(guī)模大,隨葬品豐富,玉墜、玉環(huán)、玉鐲、玉璧、石圭和綠松石飾在內(nèi)的玉石器達(dá)20件。王莊大汶口墓地是商丘地區(qū)此類遺存的首次發(fā)現(xiàn),墓葬形制與隨葬品類別可見明顯的等級(jí)分化現(xiàn)象。

河南永城王莊墓地發(fā)掘區(qū)

王莊遺址出土大汶口文化玉器

王莊遺址大汶口文化墓葬ⅣM4出土部分陶器

王莊遺址大汶口文化墓葬ⅣM4出土玉項(xiàng)飾

王莊遺址大汶口文化墓葬ⅣM8正射影像圖

在雙槐樹遺址,墓葬、祭壇、房屋、建筑基址、中心大道,展示了“河洛古國(guó)”的聚落景觀。河南葉縣余莊遺址的考古工作確認(rèn),龍山時(shí)期的大墓打破建于夯土之上的房基,大墓又被晚期夯土疊壓。新發(fā)現(xiàn)的高等級(jí)墓葬,器物組合穩(wěn)定,擺放位置固定,表明已經(jīng)出現(xiàn)了早期禮制。

在石峁遺址,皇城臺(tái)地點(diǎn)出土的復(fù)雜石雕,展示“神圣空間”的威嚴(yán)。本年度,在皇城臺(tái)頂部確認(rèn)一處高等級(jí)墓地,等級(jí)分化明顯。發(fā)掘者根據(jù)隨葬品與喪葬儀式的差異,推測(cè)該墓地屬于“重貴輕富”的喪葬傳統(tǒng)。皇城臺(tái)墓地是目前發(fā)現(xiàn)的等級(jí)最高的石峁文化墓地,可能是石峁“王”墓。

廣東巖山寨遺址出土墓葬、半地穴建筑、柱洞、灰坑等遺存。該遺址是嶺南迄今發(fā)現(xiàn)的新石器時(shí)代至夏商時(shí)期規(guī)模最大、結(jié)構(gòu)最復(fù)雜的中心聚落。

巖山寨遺址出土器物

巖山寨遺址出土器物

巖山寨遺址出土器物

上世紀(jì)九十年代,江蘇金壇三星村遺址出土精美的刻符骨板、骨雕裝飾的玉石鉞、最早發(fā)現(xiàn)的云雷紋、上千座墓葬以及保存極好的人骨,引起了學(xué)術(shù)界的強(qiáng)烈關(guān)注。本年度,三星村遺址再次發(fā)掘墓葬三百余座,展示了豐富的葬儀特征。新發(fā)現(xiàn)的土臺(tái)、灰坑、房址、壕溝、陶窯等遺跡,進(jìn)一步豐富了聚落的特征和內(nèi)涵。張家港東山村遺址被稱為“崧澤之光”。新發(fā)現(xiàn)的崧澤文化早中期大型墓和中型墓,反映了當(dāng)時(shí)埋葬制度與早期禮制形成。蘇州草鞋山遺址發(fā)現(xiàn)的馬家浜文化墓地、居址,江西九江蕎麥嶺遺址發(fā)現(xiàn)史前居址和墓地,為探討相關(guān)區(qū)域的墓葬制度、社會(huì)組織提供了資料。

三星村遺址出土骨板和云雷紋

河南新野鳳凰山遺址出土屈家?guī)X、石家河文化墓地,為探索屈家?guī)X-石家河文化在南陽盆地的葬儀特征提供了支撐。

在安徽含山凌家灘遺址,祭祀坑西側(cè)北側(cè)區(qū)域的考古工作,表明凌家灘人很可能采用石子膏泥修建通往祭祀?yún)^(qū)的“神圣大道”,或者以此作為大型祭祀?yún)^(qū)臺(tái)基的組成部分。

遼寧馬鞍橋山遺址是紅山文化早中期聚落,房址與祭祀遺存均有發(fā)現(xiàn)。河北平泉東山頭遺址出土有微型祭壇、墊土、燎祭坑、陶片平鋪堆積、石塊堆塑、石棺墓等遺存,展示了紅山文化中小型聚落的祭祀場(chǎng)景。在東南部區(qū)域發(fā)現(xiàn)有環(huán)壕,為探索居住區(qū)的分布提供了線索。東山頭遺址應(yīng)由祭祀?yún)^(qū)和生活區(qū)兩部分組成,為研究紅山社會(huì)文明化進(jìn)程提供了具有祭祀、生活雙重屬性的遺址材料。

蚌龍美玉引關(guān)注

玉器串聯(lián)起古老的中華文明,展示出突出的創(chuàng)新性。湖南華容七星墩遺址是屈家?guī)X-石家河文化的重要城址,近年來新出土一批肖家屋脊文化遺存。在出土的土坑墓和甕棺葬中,有8座甕棺葬出土玉器,包括玉人、玉鳳、玉蟬、玉鉞、玉璧、玉錐形器、玉珠管及碎玉片等。精細(xì)的發(fā)掘現(xiàn)實(shí),大多數(shù)玉器是被有意敲碎之后,再放置在甕棺之內(nèi)的。肖家屋脊文化的出土玉器的甕棺主要見于江漢平原,在澧陽平原的孫家崗遺址有少量發(fā)現(xiàn),本次七星墩遺址的新發(fā)現(xiàn)有助于重新審視肖家屋脊文化時(shí)期長(zhǎng)江中游的社會(huì)圖景。

河北宣化鄭家溝遺址是新近發(fā)現(xiàn)的紅山文化遺址,積石冢、祭祀坑、墓葬等遺跡豐富,出土玉豬龍、三聯(lián)璧、玉鸮、玉環(huán)、玉斧等遺物精美,為探索紅山文化的分布范圍和喪葬祭祀習(xí)俗提供了新的資料。

內(nèi)蒙古赤峰彩陶坡遺址出土房址、灰坑、灶址等遺存。深瓢形坑灶及其伴出的與后崗一期遺存形態(tài)接近的陶釜,反映了紅山文化與中原文化的聯(lián)系。出土的龍形蚌飾彌足珍貴,在龍年來臨之際掀起了龍文化的關(guān)注熱潮。

文化進(jìn)程有收獲

區(qū)域文化進(jìn)程是史前考古學(xué)研究的重要內(nèi)容。一個(gè)區(qū)域范圍內(nèi)的考古學(xué)文化包括連續(xù)不斷的核心考古學(xué)文化,也包括區(qū)域內(nèi)部的非核心考古學(xué)文化。本年度,湖南臨湘柳洲遺址出土一批堆子嶺文化遺存,以鼎、豆、罐數(shù)量最多,而且還發(fā)現(xiàn)少量帶有刻劃符號(hào)的陶片。碳十四測(cè)年數(shù)據(jù)表明,年代當(dāng)為公元前3800-前3500年。

湖北當(dāng)陽九里崗遺址出土細(xì)石器、大溪文化、屈家?guī)X文化的地層剖面,為探索該區(qū)域舊新過渡、文化演變提供了支撐。江西靖安老虎墩遺址的最新考古工作,對(duì)老虎墩下層文化堆積分布情況有了了解。安徽郎溪磨盤山遺址融東貫西,連北通南,內(nèi)涵豐富,譜系完整,為了解皖南地區(qū)的文化進(jìn)程提供了重要資料。

安徽郎溪磨盤山遺址崧澤文化陶豬尊

青海同德宗日遺址首次發(fā)現(xiàn)了居址區(qū),且該區(qū)域可能經(jīng)歷了不同時(shí)期人群的反復(fù)使用。這一發(fā)現(xiàn)為探索青藏高原早期人類居址形態(tài)、各考古學(xué)文化間的交流互動(dòng)提供了重要材料。

2023年,新石器考古人奮戰(zhàn)在大江南北、長(zhǎng)城內(nèi)外,用毛刷拂去塵泥,用手鏟雕劃出清晰的史前畫卷。我們猶如時(shí)間的旅行者,穿梭在一座又一座的史前村落,輕敲一間又一間的史前屋門,參觀他們的“工場(chǎng)”,俯瞰他們的“水庫”,行走在田間地頭,仰望著美玉飛龍,領(lǐng)悟中華文明之壯美,體味史前文明之厚重。

(文字和相關(guān)圖片資料引自“文博中國(guó)”公眾號(hào)、中國(guó)考古網(wǎng)、新華網(wǎng)等多家媒體資源以及遼寧、內(nèi)蒙古、甘肅、陜西、青海、安徽、山西、河南、河北、山東、江蘇、浙江、湖南、湖北、福建、廣東等考古的官方網(wǎng)站,特此說明。)

- 澎湃新聞微博

- 澎湃新聞公眾號(hào)

- 澎湃新聞抖音號(hào)

- IP SHANGHAI

- SIXTH TONE

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司