- 25

- +186

“準90后”回國4年后,帶領長春光機所首次在Nature發文

5月29日,國家自然科學基金委官網發布消息介紹,我國學者與海外合作者在高維度光場信息探測領域取得新進展。

消息介紹,在國家自然科學基金項目(批準號:62134009、62121005、62305328)等資助下,中國科學院長春光學精密機械與物理研究所李煒研究員、靳淳淇助理研究員及合作者在高維度光場信息探測領域取得新進展,在國際上首次利用單個器件通過單次測量,對寬帶光譜范圍內具有任意變化的偏振和強度的高維光場進行了全面表征,實現高維度光場信息探測。相關成果以“色散輔助的高維度光電探測器(Dispersion-assisted High-dimensional Photodetector)”為題,于2024年5月15日發表在《自然》(Nature)雜志上。

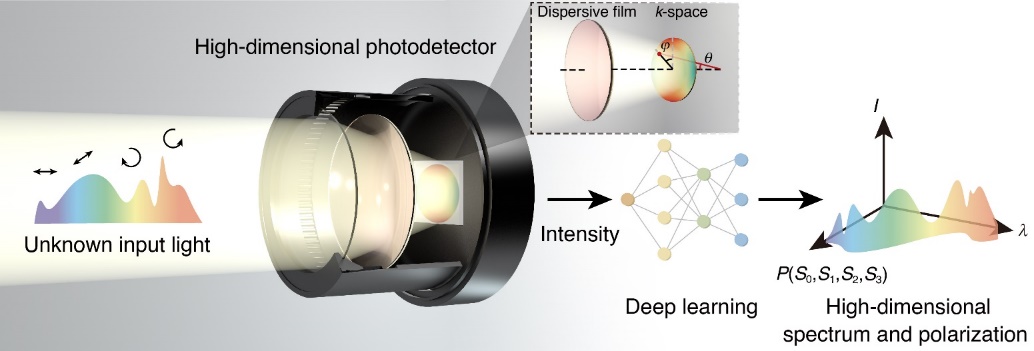

光場包含強度、偏振、頻率、相位等多個維度的信息,同時探測光的強度、偏振和光譜信息至關重要。傳統的光電探測器僅限于測量光強度,現有的偏振和光譜探測器通常通過在時間或空間上集成多個偏振或波長敏感元件來增強探測能力。此外,目前的偏振和光譜探測器通常僅能測量固定波長下的強度和偏振或者均勻偏振下的強度和波長信息。在自然界的很多場景中,光場可能攜帶高維度信息:即在寬光譜范圍內攜帶任意變化的偏振和強度信息,然而現有探測器難以實現對這種信息的探測。

圖1.所提出的高維度光場探測方法的工作原理示意圖 本文圖均為 中國科學院長春光學精密機械與物理研究所 圖

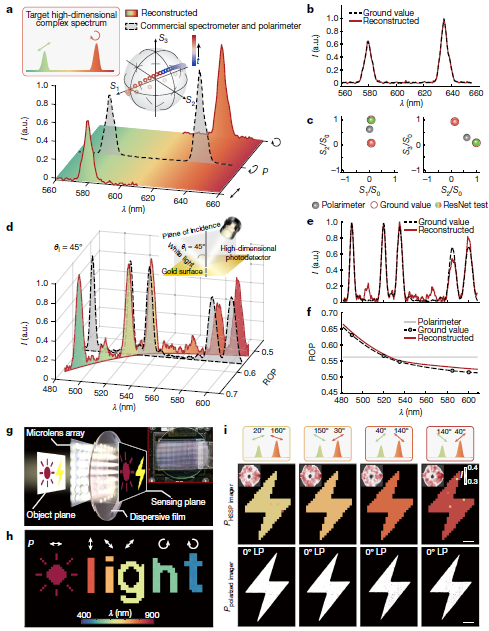

研究團隊提出利用光學界面的空間色散和頻率色散在波矢空間調控偏振和光譜響應的創新思想,配合深度學習方法解碼偏振和光譜信息,利用單個器件通過單次測量實現了高維度光場信息的探測(圖)。在最新的研究成果中,研究團隊在理論和實驗上驗證了所提出的光電探測器具有高維度光場信息的探測能力且其偏振探測精度及光譜分辨能力與現有先進單一功能的小型偏振儀或光譜儀相當。此外,通過簡單地將薄膜與微透鏡陣列和成像傳感器陣列進行“三明治”式的組合,還能夠實現無需對準、單次測量的超集成高維光場成像儀。這一成果為超緊湊、高維度的信息探測和成像探測提供了一條新途徑。

圖2.高維光場探測及成像的實驗驗證。a-c.雙色雙偏振激光場的高維度探測,d-f.寬帶光照射金表面所產生的反射光場的高維度探測,g.高維光場成像儀的結構示意圖及照片,h.人造目標的偏振和波長成像探測,i.雙色雙偏振合成光場的高維度成像探測

中科院前沿科學與基礎研究所官網介紹稱,該工作由長春光機所和新加坡國立大學合作完成。長春光機所為第一完成單位。

值得注意的是,上述文章是長春光機所首次以第一完成單位在Nature發表論文,實現了零的突破。

長春光機所官網5月15日介紹,5月15日,國際權威學術期刊《自然》(Nature)以“Dispersion-assisted High-dimensional Photodetector”為題刊發了中國科學院長春光機所在高維光場探測領域取得的突破性科研進展。這是長春光機所首次以第一完成單位在Nature發表論文,實現了零的突破。這也是長春光機所在第十個“國際光日”(International Day of Light)這個有紀念意義的日子,以高水平科研成果為光學事業的發展獻禮。

中國科學院長春光機所博士生范延東、黃偉安和朱菲為論文的共同第一作者,中國科學院長春光機所李煒研究員,靳淳淇助理研究員和新加坡國立大學仇成偉教授為共同通訊作者。李煒,研究員,博士生導師,國家海外高層次人才,2020年底回國入職長春光機所,致力于光子學前沿研究并推進其在輻射熱控和多維光信息感知方面的應用。

中國科學院長春光學精密機械與物理研究所(簡稱“長春光機所”)始建于1952年,由長春光機所與長春物理所于1999年整合而成,是新中國在光學領域建立的第一個研究所。??

建所70年來,長春光機所在以王大珩院士、徐敘瑢院士等為代表的一批科學家的帶領下,研制出中國第一臺紅寶石激光器、第一臺大型電影經緯儀等多種先進儀器設備,創造了十幾項“中國第一”;組建、援建了10余家科研機構、大專院校和企業單位,并為其輸送了2700多名各類專業人才;有28位在本所學習或者工作過的優秀科學家當選為兩院院士,并涌現出“知識分子的優秀代表”蔣筑英等眾多英模人物;先后參加了“兩彈一星”“載人航天工程”等多項國家重大工程項目,為我國國防建設、經濟發展和社會進步做出了突出貢獻。?

人民政協網今年2月曾刊文《向“新”而行——吉林省以科技創新引領現代化產業體系建設紀實》介紹:1989年出生的李煒,雖然今年只有35歲,但已是吉林省政協委員、長春光機所光子實驗室主任。

他2011年赴美留學,2020年底回到祖國,10年的光陰記載著李煒刻苦鉆研的足跡,也累積著李煒的愛國之情、報國之志。回到國內,李煒深切感受到吉林省對科技創新工作和人才的重視:吉林省入選創新型省份建設,實施人才政策2.0、3.0等一系列重要舉措。這堅定了他科技報國的信心。

“我是陜西西安人,之所以留在了吉林省,一方面是因為長春光機所是全國最高水平的光學研究機構,另一方面是我也深切地感受到了吉林省對人才的重視。”李煒說。

回國工作以來,他主要從事光子學和熱科學交叉創新研究。在科研平臺、政策支持、后勤保障等方面,李煒的科研團隊得到了吉林省各級部門和長春光機所的大力支持和幫助,良好的科研環境使他的科研工作步入快車道。這幾年,李煒在熱輻射的光子學特性調控、規模化制備及應用、熱力學理論等方面作出了重要創新。他成功申請了國家自然科學基金重點項目,入選國家和中國科學院高層次人才計劃、長白山特聘領軍人才,獲得了麻省理工科技評論亞太區科技創新35人、全球高被引科學家等多項學術榮譽。

李煒實驗室培養的學生連續兩年獲得光學領域最高獎——王大珩光學獎學生獎,并為雙一流高校、科研院所和龍頭企業等輸送了多名畢業生。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司