- +1

廈大會計:一百年,一個學科的“黃金時代”

在中國,只要提會計系,廈門大學是繞不過去的,足見廈大會計系之聲譽。

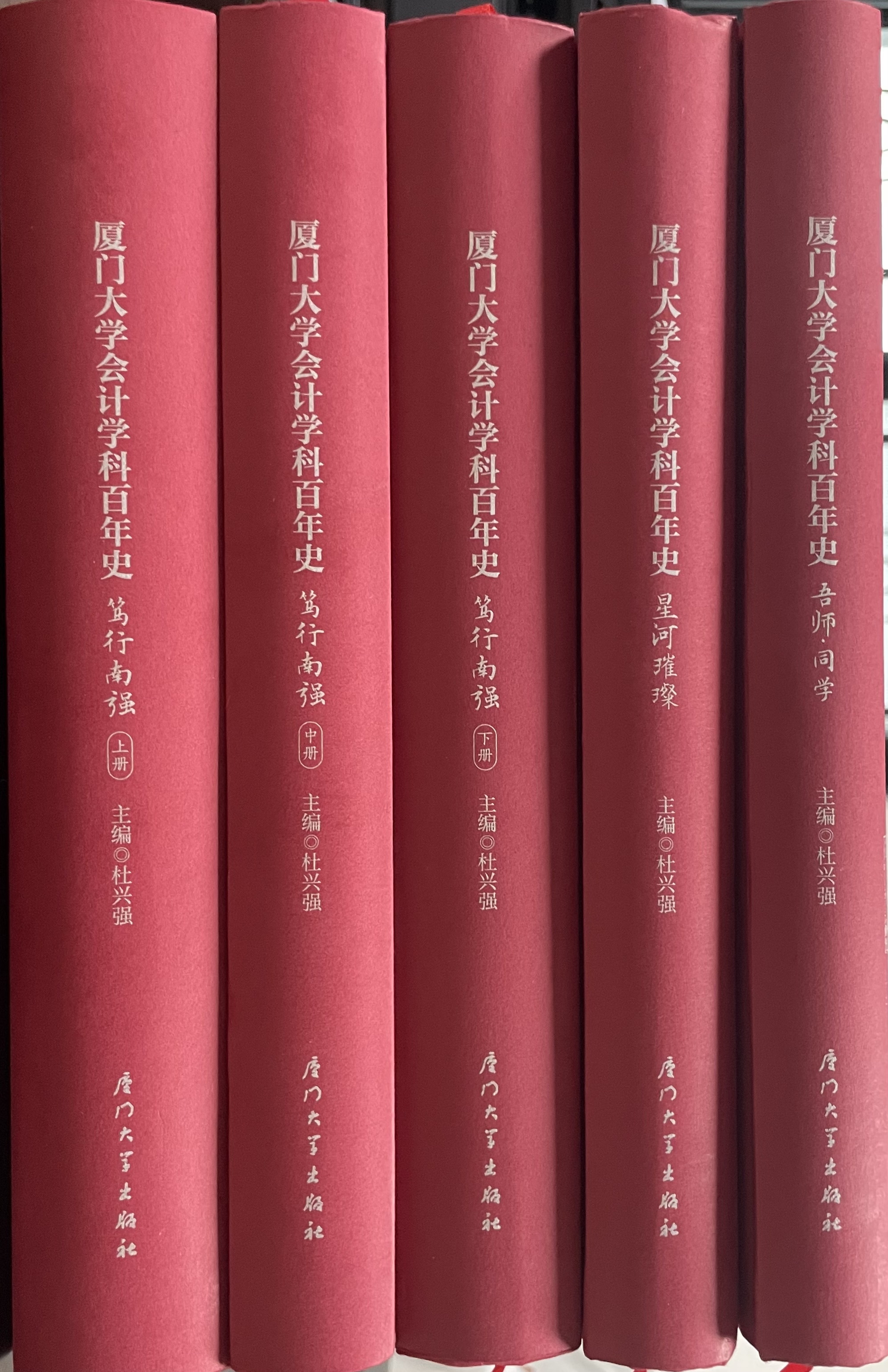

《廈門大學會計學科百年史》,杜興強 主編,廈門大學出版社2024年版

《廈門大學會計學科百年史》(杜興強主編,廈門大學出版社2024年版),為慶祝廈大會計學科一百周年而編,厚厚五大本,提供了大量會計學科史料,幫助我們回顧會計學術史,同時也為我們理解中國會計學科的成長打開了一扇窗。廈大會計學科百年史,作為中國大學發展史的一部分來觀察,或許這對當下有所啟發。

《廈門大學會計學科百年史》梳理了廈大會計學科的不同發展階段的特點,其中1977—1999年用“廈門大學會計學派與中國會計學術重鎮”來概括。這是廈大會計系最為榮光的一個階段,是廈大會計學科的“黃金時代”。

1987年國家教委首次評全國重點學科,廈大會計學榜上有名,當時上榜的會計學全國就兩家,另一是上海財經大學。有意思的事,兩家都在南方。2001年教育部再評國家重點學科,廈大以無可爭議的支持率入選。2024年,廈大會計學科一百年了。一百年,一個學科,風風雨雨,在所難免。

1977—1999年,廈大會計學科的“黃金時代”有什么奧秘?

一所大學的偉大,離不開大師。1977—1999年,廈大會計學科名師薈萃,那時,廈大會計學科的代表人物,是有“三巨頭”(書中用“三面旗幟”來形容)之稱的葛家澍先生(1921—2013)、余緒纓先生(1922—2007)和常勛先生(1924—2017)。他們都是當時中國會計學界的代表人物。

葛家澍先生的《財務會計概念框架與會計準則問題研究》(與杜興強教授合著)、余緒纓先生的《會計理論與現代管理會計研究》和常勛先生的《財務會計四大難題》,均已收入商務印書館“中華當代學術著作輯要”,這套叢書旨在展現改革開放以來中國學術所取得的標志性成果。

師資建設是學科建設最重要的內容。一個學科,只要有一名大師,就足以讓這個學科在全國有相當的地位。“天才為何總是成群地來”?三位大先生的背后,還有一批在會計學界已有較大影響或嶄露頭角的中青年教師,如吳水澎、陳守文、黃世忠、曲曉輝、劉峰、李建發、陳少華、傅元略、胡玉明、毛付根、汪一凡(名單遠不止這些,權作代表),等等。一流學科對應的有學術影響力的教師,各有專長,各有學術地位,聚在一起的合力遠超個人影響的簡單加總。一流學科的人才不是高峰,而是高原。

為什么廈大會計學科在這個階段會有如此強大的師資團隊?一般的解釋是,1950年代全國高校調整時,王亞南校長(1901—1969)留住了學科發展的種子。按照要求,綜合性大學只留下經濟學系,財經學科需要劃出去。但是事實上,廈大只有企業管理系于1953年8月并入上海財政經濟學院,財經類學科的師資多數留在經濟學系。這樣,1977年之后,廈大就有條件再出發。

僅僅留下人才是不夠的,人才必須有良好的成長環境,才能更好發揮作用。20世紀五六十年代,是大學文科教師發表文章很少的年代,是教師科研工作很容易被放棄的年代。文章需要發表平臺。王亞南先生1950年擔任廈大校長后,恢復廈大學報,并創辦新期刊《中國經濟問題》(這一點讓我想起芝加哥大學在建校初期就辦了一系列學術期刊)。

《廈門大學會計學科百年史》,杜興強 主編,廈門大學出版社2024年版

《中國經濟問題》有很高的聲譽,“北有《經濟研究》,南有《中國經濟問題》”的說法就是佐證。有這樣的學術發布平臺,對于廈大會計學科來說,是幸運的。回過頭看,葛家澍先生、余緒纓先生、常勛先生以及會計學科的其他教師發表了不少文章,也參與或主持了全國統編的會計學教科書編寫工作。這些都是1977年后廈大會計學科進入“黃金時代”的重要基礎。

沒有學術積累,何來學科建設成就?學科建設不僅需要學術型人才,而且需要管理型人才。會計學科那些年做對了什么,才取得了顯著的成果。這是學科建設者的貢獻,更離不開學科帶頭人的領軍作用。

在《中國經濟問題》1978年第4期上,葛家澍先生發文《必須替借貸記賬法恢復名譽——評所謂“資本主義的記賬方法”》,指出借貸記賬法首先創造了復式記賬法的技術,從此才開啟現代會計的發展史,立足學術研究成果,發中國會計學界思想解放之先聲。中國會計學界關于會計本質的不同認識,形成了不同學派。會計本質上是一個信息系統,由此形成“會計信息系統論”。葛家澍先生和余緒纓先生均持此論。葛家澍先生早在1960年代研究會計對象時倡導“資金運動論”,這樣就將“會計信息系統論”和“資金運動論”有機地結合起來,促進了中國會計基本理論的發展。

葛家澍先生1982年擔任廈大經濟學院第一任院長,注重學科交叉、“引理入經”、中西結合等辦學理念,直接推動了會計學科建設。他認識到經濟體制改革與會計之間的密切關系,提出一些可供進一步研究的領域,在推動會計模式、會計管理體制變革的同時,促進經濟體制改革。如今會計學雖然被劃入工商管理學科,但是這改變不了會計學與經濟學科的密切關系,改變不了經濟理論研究和會計理論研究相互促進的事實。

會計是一門實踐之學,會計學科的發展必須從實踐中汲取營養,做到理論和實踐的有機結合。廈大會計學科直接投身經濟建設主戰場,學以致用。葛家澍先生倡導創辦會計師事務所。1988年12月,廈大會計系創辦的廈門大學會計師事務所成立。事務所服務廈門經濟特區建設、服務企業股份制改造和公司上市,辦出了特色,這一做法與潘序倫先生(1893—1985)開創立信會計師事務所、會計學校、會計圖書用品社“三位一體”的會計事業發展模式的精神實質是一致的。事務所提供師生實踐場所,有力地推動了廈大會計學科的發展。

余緒纓先生長期引領中國管理會計研究,同時在會計基本理論研究上有突出的貢獻。1981年2—7月,他受教育部委托,舉辦管理會計師資班,撰寫講義,在此基礎上陸續出版多個版本的《管理會計》和《管理會計學》專著型教科書式。余先生在引進現代管理會計的同時,立足國情,推動中國特色的管理會計理論體系的建構。在很長一段時間內,余先生是管理會計方向全國唯一的博士生導師。余先生還擔任美國伊利諾伊大學會計國際教育與研究中心編輯出版的《會計國際學刊》編委,可見其學術上的國際影響力。

葛家澍和余緒纓兩位先生,是廈大內遷長汀時期的會計學系本科生,算起來都是1941級,實際上葛先生是1942年從蘇皖聯立技藝專科學校轉學而來的。他們讀書時,應該沒有預計到,未來會共同在中國會計(學)發展史上留下如此深刻的印記。常勛先生1948年上海圣約翰大學畢業后留校任教,圣約翰大學不再辦之后,他先北上山東,再南下廈門,命運多舛,最終在廈大會計系大放異彩。葛家澍先生以財務會計名,余緒纓先生以管理會計名,常勛先生以國際會計名。

常勛先生在廈大會計師事務所創辦之初就擔任主任會計師,在會計實務上有突出的貢獻。一流的師資總能夠積極回應時代的挑戰。對外開放對會計理論和實務的發展提出了新需求。一方面,會計制度需要改革,另一方面,會計知識的供給需要跟上。

廈門偏居東南一隅,但作為最早的四個經濟特區之一,在吸引外資上先行一步,相應的知識需求就更加突出。

常勛先生主編的《中外合資經營企業》《外商投資企業會計》《外商投資企業會計和財務管理》等多個版本的教科書,滿足了不同時期外商投資企業及會計從業者的需要。常勛先生主編和主持翻譯的《國際會計》,適應了對外開放條件下師生和從業者的需求。常勛為中央廣播電視大學授課,為授課所編寫的教材《西方財務會計》多個版本,均反映了西方財務會計發展的最新情況。1984年版的基礎材料是1979至1983年美國出版的會計系列教科書,新版仍然堅持吸收最新成果。之后,《西方財務會計》《現代西方財務會計》的新版本,分別作為大專教材和本科教材,服務不同讀者。

常勛先生有很好的英語功底,除主編《會計專業英語》教科書外,還在翻譯事業上頗有成就。他負責經濟系資料室的《經濟資料譯叢》時,精力投入之多,甚至有一個人的《譯叢》之說法。他翻譯諾貝爾經濟學獎得主庫茲涅茨的《各國的經濟增長》,收入商務印書館“漢譯世界學術名著叢書”。他的貢獻絕不止這些,退休后擔任民辦大學華廈學院校長,造福更多的學子。

領軍人物的作用在于引領學科發展,開風氣之先。立足國情,廈大會計學科持續跟蹤西方財務會計理論和現代管理會計理論的研究動態,拓展通貨膨脹會計(物價變動會計)、綠色會計、實證會計等新領域,進行科學研究,參與會計準則建設等會計重大決策咨詢,編寫領先的教科書。在1977—1999年那個科研量化評估尚未流行的年代,廈大會計學科的聲譽更多來自口碑。

廈大會計學是中國最早的一批博士點,強大的師資帶來了學科建設的自增強效應,全國不少高校的會計學系主任、院長來自廈大,國家級重點學科的示范效應越來越強。

廈大會計學科的“黃金時代”,離不開教學科研的持續創新。創新才能適應社會對會計教育科研的新需求,才能進一步推動學科建設。廈大在會計學專業的基礎上,開辦了審計學、國際會計、注冊會計師等專業(方向),進一步適應了社會對會計高級專門人才的需求。主事者擁有開闊的視野,才可能開風氣之先,在學科建設上先走一步。人無我有,人有我早,人有我更有深度,只有這樣,一個學科才可能持續保持影響力。

(作者楊梅凱為經濟學博士,服務于文化機構)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司