- +1

虢國夫人的“當代神話”:如何面對一種賽博時代的新東方學?

在微信朋友圈里,有一種“爆款”叫作H5。H5意味著無論打開它的讀者,還是內容提供方,都必須付出較高的時間成本,它不能如廣告般被直接跳過,因此它得以分享、得以傳播的核心競爭力,就在于創意本身——形式超越訴求,文本魅力得以被理性計算。H5的目的即是要抓住用戶的時代痛點,也因此仿佛某種“當代神話”的范本。

上周,則是一篇名為《唐朝名媛高階生活指南》的H5成為爆款。打開我們可以看到,這個H5的標題實際上是《沖呀,虢國夫人》。

敘事詭計和后現代的“招安”

更換這個標題,顯然是因為“虢國夫人”對朋友圈來說是一個極其陌生的名詞。而最后的修改標題,則在戲仿、模仿曾經較紅的“XX高階生活指南”系列,起到“誘導”的作用,制造了“錯誤期待”,將觀眾預想中的潛在的操演環節制造成“仿像”并暴露于讀者視野之中。一直到這里,我們似乎看到的是某些文博公眾號、新媒體文博新聞的慣用固定套路:戲仿過往爆紅文案,當代名詞制造對比沖擊力,把當代城市生活與古典語境融合……諸如此類。

而其實,這是一個冒險的敘事詭計:標題在刻意矮化創意生產者自身,制造這個H5創意匱乏的預期,更重要的是,它給自己披上了一層文博科普的新衣:熟悉新媒體、朋友圈的讀者,讀到這個標題,必然認定這將是一篇跟風的,強行搞笑、強行聯合古代與現代,實際上與他們的日常生活并無聯系的,文博號發布的科普信息而已——這一冒險意味著“先抑后揚”的極限。

為何要突破到這一敘事極限呢?因為這個H5似乎走的是最近較紅火的,在韓國、泰國等地廣為運用的“沙雕廣告”套路,即最大極致的“出其不意”:這又是一次對破壞性“后現代”思潮的建制性“招安”。

面對當代消費社會,“后現代”思潮試圖做出對于一切宏大敘事的反抗,而經典的情節敘事自然是被顛覆的一大靶心。我們知道在經典的情節敘事理論里,任何“轉折”的出現都不應該是憑空出現,都需要提前鋪墊來制造所謂“懸念”的“張力”。一切突然出現的外力驅動都被視為“機械降神”,是最為笨拙的敘事方法。然而,當利奧塔提出“宏大敘事的陌路”時,一切傳統敘事的方式都面臨著質疑和打破。“神轉折”、“意想不到”成為新的懸念和張力,對觀眾心理猜疑鏈的再次逆轉和一次反抗。

然而很快,這種顛覆性嘗試的成果,因為其自身的“普適性”,又落回“宏大敘事”的圈套。既然這樣反傳統的敘事方式受到歡迎,能夠吸引消費,那么自然而然這種套路可以被商品經濟機器重新解碼,賦予新的生長過程,得以被納回到原有的生產機器線路中,完成了結構的某種“收編”過程,“后現代”遭遇到必然發生的“招安”。

資本主義具有強大的吸收和生成的能力,這正是德勒茲等人有關“資本主義欲望機器”的討論的一大重要名題。而這幾乎是“后現代”本體論的宿命,以至于哈貝馬斯提出,“后現代”根本是不存在的,宛若芝諾提出的飛矢不動,我們談論“后現代”,宛若在說那個不動的,卻根本不存在的瞬間。

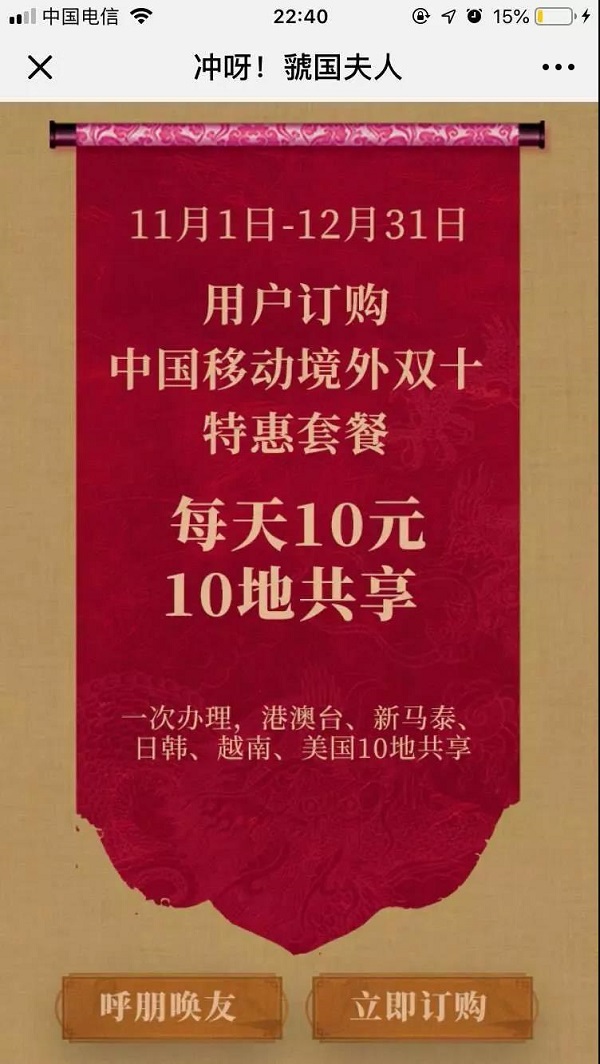

回到這個H5,之前提到的“敘事詭計”,就是為了將這種“后現代”的瞬時、剎那、斷片的體驗帶來的“出其不意”做到極致——因為我們在經歷了漫長的“文博新媒體風格”的旅程之后,這個H5走向一個斷裂的終點:原來這是一個中國移動的出境流量包廣告。

似乎到此,我們還沒有提到H5本身,但對它的本體討論,是逃不出現在正在談論的宿命的:任何的建制化行為都將走向體制,任何的反抗行為都將化為消費再次鞏固建制——正如敘事傳統的被打破也將逐漸成為一種傳統,對于文博界當代傳播工作來說,“傳統文化”這一本體和去本體之間的爭論,其實并非涇渭分明。

大唐敘事:當代訴求的意識形態重塑

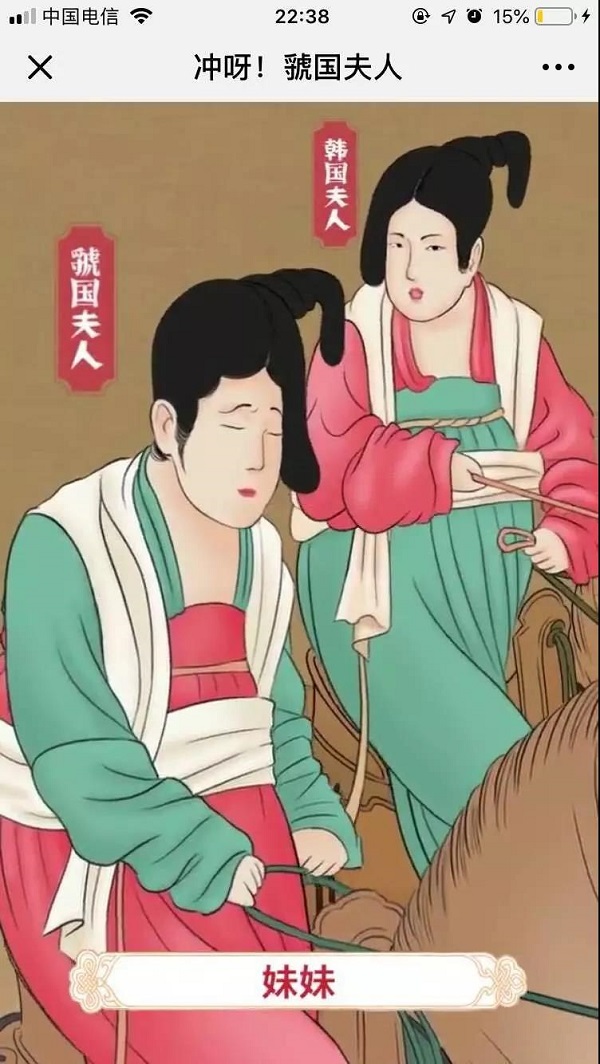

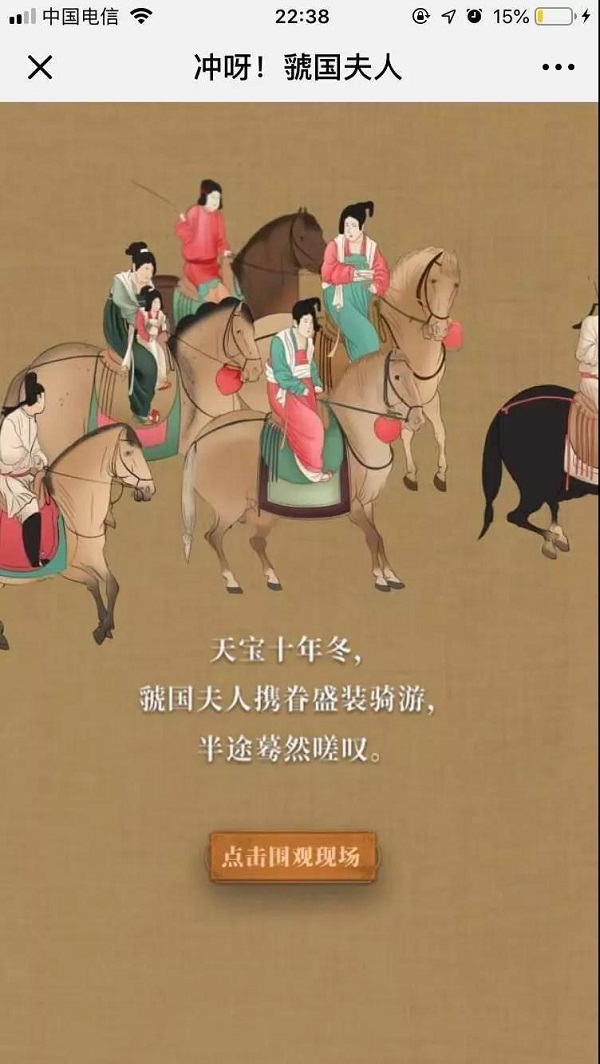

H5的主要內容,立足于張萱的《唐宮仕女圖》系列,以《虢國夫人游春圖》為基本場景,輔以《揮扇仕女圖》《搗練圖》《簪花仕女圖》《宮樂圖》,借助《游春圖》中,虢國夫人和韓國夫人之間正在對話的情態開始想象。

古畫中的二人戴上大金鏈子和墨鏡,輔以嘻哈說唱音樂,開始講述苦惱:虢國夫人身份尊貴,腰纏萬貫,生活安逸富足,覺得人生索然無味。韓國夫人提出,“買買買”可以解決一切問題。虢國夫人表示,國內的東西早已買遍;對此,韓國夫人表示還可以去世界各地,去波斯、高麗、大食、拜占庭買各類奇異珍寶。虢國夫人大喜,引出H5的主題:出境流量包。

這里面有這幾個內容生產者主動希望提供給閱讀者的信息,即羅蘭·巴特所謂的“意趣”(studium):

首先,用古人之畫,借古人之口。遠離當代日常生活,但可作為文化品位和審美格調的符號的古典繪畫中的人物活動起來,成為當代的白領名媛,激發對比,借助創意直指傳播量;其次,借助流行的嘻哈風潮,賦予畫中人以說唱歌手形象,臺詞也用嘻哈音樂說出,不僅本身即是流行元素,與古典仕女圖的形象之間的對比沖擊力也可以激發傳播量;其三,鼓勵出國購物旅游,提倡世界范圍內的消費主義。在這里,“買買買”被直接認為是“解決一切苦惱”的辦法,消費主義在這個H5中是具有天然正確性的,也是引出廣告內容本身的方式。

整體的廣告訴求滿足了新奇、自然、具備文化審美品位、結合社會熱點等傳播要求。然而,一如生產者希望提供的“意趣”,這個H5中也有很多生產者的無意識、潛意識或者是社會契約之下所產生的自行運轉的“刺點”(punctum):

選擇中國歷史上最為強盛,最具有國際影響力的唐朝,并且主人公是社會地位最高的皇親國戚。在這里,當代與強大的天寶時代唐王朝化約,廣告的針對群體——可以承擔出國消費的當代女性群體,被化約為擁有財富、視消費主義為天然的社會頂級富裕階層:一種階級上的概念提升。消費者以一種自然而然的、理所應當的方式被直接與虢國夫人這樣的皇親國戚劃為等號,而這一等號的出現,在H5的整體語境下是不言而喻的。

這也就同時意味著,當代中國在生產者和傳播者眼中,與唐朝最為強盛年代的化約,同樣也已經到了不言而喻,無需證明的時代。當代中國的自我定位在意識形態上出現了新的蛻變。而這里“買買買”的消費主義,在已然不證自明的語境里,不僅是一種“理所應當”,而更已經成為了某種權力象征和能力證明:只要主人公愿意,她就可以從波斯、高麗,一路飛到遙遠的拜占庭、法蘭克購物,不存在任何困難;而更加潛藏的一種模式是,這種不言而喻的消費主義是主動的、只有消費語境而沒有生產語境的,并且是以國家為單位的消費主義。從那段提到各個國家的rap里,我們似乎聽出了當年《茶館》里唐鐵嘴的風韻:

“大英帝國的煙,日本的‘白面兒’,兩大強國侍候著我一個人,這點福氣還小嗎?”

這種出國購物與施舍別國劃上等號,“買你的是給你面子”的驕傲感與傳統意義上“出國等于有面子”的觀念畫上的這個不言而喻的等號,更體現在H5出現的各種“穿越”插畫中。

在這些插畫里,我們看到在用唐代仕女圖風格描繪的國外場景里,主人公們雖然戴著當代的帽子,手提當代的旅行箱,配備當代的配飾,但是依舊身著從畫中走來的唐代服裝,人物始終處于與環境對立,產生矛盾和沖突,格格不入的基本狀態——畫面無時不刻不在反復持續強調此時消費者本人的“大唐”屬性的同時,也在極端地表現當代人對“強大中國”的理解:

富裕,極高消費能力,與國際社會完全純粹的商業聯系,文化上的獨立、驕傲和不介入。

使用古典繪畫形象進行動態的、現代的表現這一手法早已不再新鮮,而這一行為最大的刺點毫無疑問在于古典形象視角和位置的轉變——古人不再是對現代社會充滿驚奇的“他者”,而正是我們主體本身。古人對現代性已經見怪不怪:即當代中國對世界已經見怪不怪,世界上的各個國家同樣只是消費的符號和某種景觀。

借助萬國來朝、全世界消費、文化強大獨立的這一所謂“大唐敘事”,實際上與傳統意義上歷史視角里的大唐有很大的區別。更多的是,我們確信看見了內容生產者,或者是當今社會的某種意識形態訴求,并且這種訴求以既有的存在形態在符號運作中反復操演。刺點的運轉邏輯是:它的目標,是一種同義反復,用已經證明來證明,用既成事實來確認事實。

這種訴求絕不是過時落伍的“東方學”的,也不是用西方民族主義邏輯來掩蓋自卑的“尋根文化”“國學熱”的,對于當代中國來說,這似乎是一種全新的思維形態,介于“文化霸權”與“帝國主義”之間。但實際上,這種意識我們在歷史上其實并不陌生:一種儒家文化圈的“光榮孤立”和道家文化植根的“大隱隱于市”:我們終于借助物質上的豐富和強盛,不自覺地最終回到文化本身。

“反東方學”與賽博時代的“新平等”

與這一H5截然相反的,即是意大利奢侈品牌D&G制造的“辱華”事件。這一事件純粹因為當事人素質問題的部分并沒有多大的討論價值,重要的是將一本《東方學》重新納入到中國公共交流平臺的場域之內:作為一個自認早就肅清“殖民主義”觀念的殖民歷史受害國,我們意外發現我們對“殖民主義敘事”的熟悉度是不足的,對傳統文化的認同感其實是有各種不同詮釋的。

在微博用戶一片轉發《東方學》讀書筆記,用薩義德的經典理論批判D&G意大利食物系列短片的同時,也并非沒有人提出對《東方學》的反對意見。而這一反對某種意義上是結構性的:即薩義德的“東方”絕非中國人概念意義里的“東方”,而當代中國也因為獨特的體量和發展方式,親身實踐了薩義德、霍米·巴巴、斯皮瓦克等人的后殖民主義理論的悖論。

一,現代化與西方化概念上的分野和實質上的共性,導致反殖民國家的在文化上的獨立訴求,與西方殖民主義視角下“多元性”的訴求是相似的,這也就使得類似斯皮瓦克提出了“第三類空間”的概念,因為反殖民國家的本土文化訴求往往也面向無出路的絕境。

最經典的疑問是:若歐美視角使用當地的“傳統文化”與“愚昧落后”有關,那么是否意味著本土視角對“傳統文化”的理解也已經被歐美文化改變?反而言之,若“傳統文化”不受外界影響,在本土獨立意識形態下得到尊崇的位置,那么為何從歐美視角的使用,會被認為是傲慢和偏見?

二,后殖民主義理論同樣以歐美帝國主義、文化強權、政治霸權為敵人,因此與有色人種平權、女性主義、酷兒理論等等社會少數族裔訴求有天然的聯盟,也必然具備“反建制”的后現代特性——然而當代中國作為穩定主體來說,是建制性的,是具備歷時性的。與此同時在物質和國力上的重新定位,使得中國人早已不滿足以殖民主義受害者的身份再次參與到這一后殖民敘事之中。

在這個語境下,中國正在走向理論的對立面。《沖呀,虢國夫人》這一H5所蘊含的,是某種當代熟悉的,“新帝國主義”式的,“另一個美國”式的意識形態霸權:用物質的勝利重塑文化的勝利,從根本上否認文化和思潮的先進與否,也從根本上將無論何時、無論何地的文化習俗、人文藝術,其本體的存在價值,都歸結于可以被任意剪裁拼貼的文本。

這是一種當代在賽博網絡世界的“新平等”,相比于后殖民主義者期待的平等,它是反向運作的。網絡空間的“超文本”性,使其不僅是人類打破傳統溝通方式和生活方式的工具,而更成為“非人化”“異化”或者說“重新鍛造”人性的技術本體。

超文本理論家蘭道在1992年的《超文本》中,直接將自己的理論根基指向了羅蘭·巴特、克里斯蒂娃的“互文性”理論和德里達、德勒茲、福柯等人的“斷裂”“褶皺”與“解構”訴求。超文本漫游意味著任何文本都難以掌握,難以占據具有實體邊界的空間,德勒茲所謂的“解域化”也許在各大領域內部還沒有點燃,但卻已經通過網絡成為基本共識:在《虢國夫人》這個H5中,被認為占據著研究資料和詮釋權的文博界其實反而是受眾而非生產者,而《唐宮仕女圖》則被當作可以改動、穿越和重塑的文本對象被信手拈來。

在這里,不再是文博界以高高在上的“普及”為理由,賜予大眾傳媒以當代讀解的合法性,相反,則是文博界在事后,面對既有事實的一次無聲的回溯性確認。巴特在《明室》中曾經自我解構說:“刺點”當被認為是“刺點”時,它已經不再是“刺點”了。我們可以說,當中國人的當代意識,已經開始覺得“唐代歸來”之時,一切對傳統文化和文博界的“敬畏”都消失了。這種消失,其實并非貶義。

如果說上個世紀的資本主義機器“神話”運作還需要時間、謊言和“潛移默化”,當代中國的意識形態運作已經具備了“述行”的強制性特點。當我們在討論如傳統村落開發,將其作為一種發揚傳統,普及、傳承文化的“文化產業”的時候,我們似乎沒有意識到,這似乎還是在販賣一種對“靈光”消逝的田園牧歌式的憂愁。

而類似《虢國夫人》這樣的H5的出現,遙遠的“田園牧歌”遭遇到了反撥:當人類意識到他們來到了他們幻想的那個世界時,我們選擇的往往是拋棄過去的幻想,而不是讓世界按曾經的幻想行進。在短短的一分鐘內,傳統繪畫形象、文本、音樂與動態影像令意識形態以不容置疑的形式得以奠定,我們作為以數碼產品為“義肢”的“賽博格”,已經不需要被“話術”說服,而本身即以“話術”的邏輯而存在。

在“非人”或者是“新人”的視角里,無論是“東方學”還是“反東方學”,都指向以文本、數碼、信息所編碼的物質存在,一個現代的意識形態被后現代的反抗戳穿后,我們卻又再次走向了一個新的建制,我們回到了唐朝,就仿佛從后現代再次回到了那個“現代”,我們不需要憂愁著哀嘆過去的消逝,我們已經將“過去”召喚了回來。

這也就是,我們始終要警惕、要注意“敘事詭計”的原因,是文博的公眾傳播工作、擴展到當代文化運作,都要面對的新倫理:我們很輕易就會在維護一種建制和維護另一種建制之間做艱難的選擇,做艱苦的爭論,而且網絡時代的意識形態會讓這種狀態變得更加輕易和不容置疑。但也許更加重要的,是如何讓“第三類空間”真的可能,從而讓褶皺成為平滑空間,從高筑壁壘到有序游牧。普及、保存和傳承的意義,該有新的一種敘事,而不是同義反復的自身。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司