- +1

人文的重量:“人文”到底有什么用?

有一部電影,叫《末日哲學家》。電影看起來像一場“思想實驗”,它設定了一個極端化的場景:再有幾分鐘,地球上將發生一場毀滅性的核爆炸,絕大多數人都會喪命,只有一個“安全屋”,可以容納幾個人在里面避難,以保持人類的繁衍。

雖然這種“設定”幾乎不可能發生,但問題在于,在這個設定中,如何從幾十個人中產生這幾位幸運者?

電影給出了一個選擇參數,就是職業角色。根據職業角色重要性的價值排序,來決定哪些職業是最重要的,然后決定哪些人可以活著。

復旦大學的郁喆雋老師曾以此在課堂上進行了另一種“思想實驗”,讓學生現場投票,大致結果是:按外科醫生、農夫、天體物理學家、木匠、紡織者、橋梁工程師、獵人、鐵匠、神職人員、漁民等排序。

這個“思想實驗”連續做了幾年,結果大同小異,總體上看,這是一個“沒有文化”“沒有藝術”“沒有人文”的選擇。

這也間接印證了社會上的某些印象或者認知:“文化”沒什么用,或者說,在安全面前,在生存面前,在基本需求層面,“文化”都是被挑剩下的。

再進一步說,這里的“文化”,也可以被替換為“文學”“文科”“人文”“社會科學”等。

這種窘境一直都存在,不管是在“學好數理化,走遍天下都不怕”的年代,還是在“新聞學值不值得報考”成為社會熱點議題的當下。就我個人而言,曾在不同場合說過,雖然大學期間學的是中文,但畢業后一直都有一個主動或被動的“去文科化思維”的成長脈絡,其間,既有個人成長的困惑,又有社會發展的波折。這也是重提“人文”的緣故。

那么“人文”是什么?

若干年前看到的演講《我們為什么要學習文史哲?》提出,“文學讓你看見水里白楊樹的倒影,哲學使你從思想的迷宮里認識星星,從而有了走出迷宮的可能,那么歷史就是讓你知道,沙漠玫瑰有它的特定起點,沒有一個現象是孤立存在的。”

簡單說,以“文史哲”打底的人文與文化,構成了一個價值坐標,置身其中,人也得以打量自己和打量世界。

“人文”如何才能有用?對這個問題的理解在悄悄發生變化。在過去的幾年中,蘇東坡、王陽明等人成為朋友圈的“紅人”,甚至有人戲稱“中年好友蘇東坡”。

南京大學莫礪鋒教授長期研究蘇東坡,他的理解是,“蘇東坡是一位在風雨人生中淡然前行的逐客。逐客就是被放逐的人。蘇東坡一生中坎坷很多,有很長時間處在逆境中。一個人在坎坷的處境中如何淡定地生活下去,蘇東坡給我們提供了非常寶貴的經驗。這也是蘇東坡留給我們的最寶貴的精神遺產。”

在過去的三年中,受制于疫情各種管控,無法更自由地出行,身體活動半徑大幅壓縮,于是,就想到以“茶座”的方式來讓精神更自由地出行,并因此了解更多的人在疫情背景下如何閱讀、如何寫作、如何思考、如何生活。

何為“新主張”?很多時候,“人文”需要的不是改頭換面的“新”,不是脫胎換骨的“新”,更不是改旗易幟的“新”,需要的是革故鼎新的“新”,需要的是溫故知新的“新”,需要的是“茍日新,日日新,又日新”的“新”。

思想層面的“人文新主張”,是從“思想對談”到“思想操練”,通過獨有的話語體系與表達策略,來折射這個時代的精神面貌、觀念水位、生活方式與思想境界。

方法層面的“人文新主張”,是從“生活人文化”到“人文生活化”,在生活中提升人文的分量與人文的重量,再用人文來照亮生活,得以修身,得以齊家。

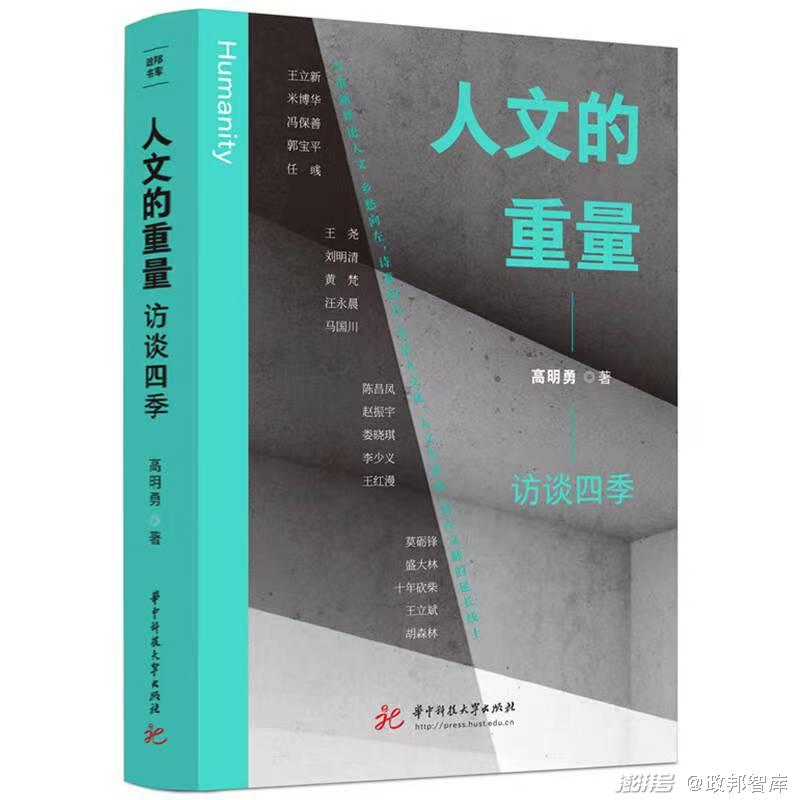

本文為《人文的重量》序言

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司