- +1

“我姓陳,吃人陳”

看過(guò)《舌尖上的中國(guó)》和《風(fēng)味人間》的人,對(duì)陳曉卿這個(gè)名字一定不會(huì)陌生,他吃遍南北東西、看到食物就兩眼放光的“掃街嘴”形象,總能讓人看到發(fā)自內(nèi)心的對(duì)食物的熱愛。

羅永浩說(shuō):“在美食APP尚未誕生的洪荒年代,是陳曉卿以一己之力改變了這個(gè)外出吃飯?jiān)?jīng)很兇險(xiǎn)的世界。”

作為一個(gè)堅(jiān)信好吃的東西永遠(yuǎn)藏在街頭巷尾的國(guó)民飯搭子,陳曉卿老師喜歡的永遠(yuǎn)是意氣風(fēng)發(fā)的、有個(gè)性的味道。評(píng)分太高的餐廳,必定做了許多迎合消費(fèi)者的主動(dòng)妥協(xié),失去了銳利的口感,而他相信的人間至味,永遠(yuǎn)應(yīng)該有自己的價(jià)值觀。

在這本掏心掏肺掏胎記的最新散文集《吃著吃著就老了》里,陳曉卿暢談自己的飲食觀點(diǎn),將一個(gè)吃貨的一生所愛都寫了進(jìn)來(lái)。

食物承載著記憶,見證著歲月。希望我們每個(gè)人都能在獨(dú)家的飲食記憶里找到歸屬。

以下是陳曉卿老師為本書寫的序。

我姓陳,吃人陳

文 | 陳曉卿

來(lái)源 | 新經(jīng)典

我父母是大學(xué)同窗時(shí)相識(shí)結(jié)婚的,畢業(yè)分配為避免兩地分居,他們“響應(yīng)號(hào)召”,選擇共同奔赴一個(gè)比較艱苦的縣份教書。

兩年后的1965年,他們的長(zhǎng)子在那里出生,就是我。

我家鄉(xiāng)靈璧縣地處皖東北,屬黃泛區(qū),常年受到水災(zāi)和旱災(zāi)的影響,算不上富庶之地。讀過(guò)一個(gè)社會(huì)學(xué)的田野報(bào)告,說(shuō)黃泛區(qū)農(nóng)村很少置辦家產(chǎn)的原因是“便于逃荒”,這和我當(dāng)年在鄉(xiāng)村所見一樣。

所以,無(wú)論時(shí)間還是地點(diǎn),沒有人能把我,與一種叫“美食”的東西關(guān)聯(lián)上——盡管我從小就很饞。

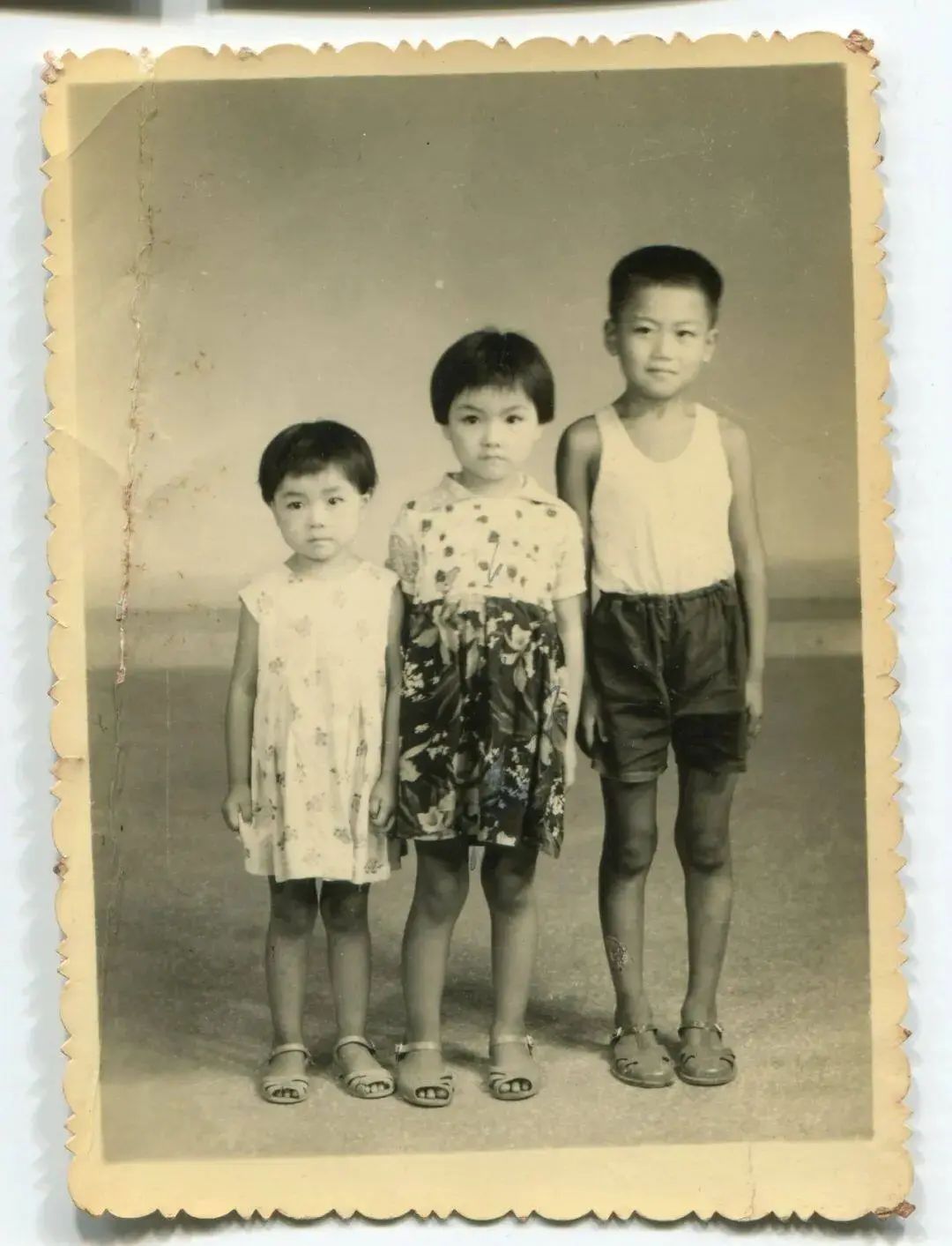

■ 小時(shí)候

每年暑假,母親都要一路輾轉(zhuǎn),回大別山的老家看望父母,我自然跟著。記得六歲那年,我們先是坐長(zhǎng)途汽車到了津浦鐵路上的固鎮(zhèn),再轉(zhuǎn)火車。母親拎著行李箱,還背了一個(gè)碩大的包袱。

火車需要在蚌埠轉(zhuǎn)車。相比靈璧,蚌埠是大城市。下了火車,母親把重重的行李放在站臺(tái)上,囑咐我照看好,她去候車室,打聽下一趟去合肥的火車在哪個(gè)站臺(tái)。

沒走多遠(yuǎn),她又轉(zhuǎn)回來(lái),顯然對(duì)我有些不放心。“不管是誰(shuí)給你什么好吃的,都不要吃,更不要跟他走,”母親說(shuō),“不然就見不到媽媽了。”她反復(fù)給我舉例,縣城里幾個(gè)被拐賣的小朋友就因?yàn)樨澴煸圃疲缓蟛糯掖译x去。

天氣很熱,不停有火車停下,又開走,大太陽(yáng)下面,我孤零零站在那兒看行李,過(guò)了很長(zhǎng)很長(zhǎng)時(shí)間,母親才回來(lái)。我哇哇大哭。她著急趕路,背起重重的包袱,一手拉著我,一手拎著行李箱,趕上了另一個(gè)站臺(tái)上的一列火車。上了車,她才騰出空兒安慰我,覺得可能離開時(shí)間太長(zhǎng),讓我幼小的心靈受到了傷害。

然而,我當(dāng)時(shí)想的是,那個(gè)說(shuō)好的拿著好吃的要帶我走的人,為什么一直沒來(lái)?

是的,我從小就這么饞,永遠(yuǎn)有一個(gè)空空的胃,像饑餓的灶坑盼望柴火一樣,焦急等待填進(jìn)去的食物。在那樣的年月里,吃飽,只是勉強(qiáng);解饞,往往只有年節(jié)的時(shí)候才能實(shí)現(xiàn)。我在很多文章里都回憶過(guò),同時(shí)也覺得對(duì)食物的渴望是大多數(shù)人的天性。

很慶幸,老天爺沒有讓我成為餓死鬼。在我即將成年時(shí),趕上了另一個(gè)時(shí)代。但我還是我,依然一副永遠(yuǎn)吃不飽的樣子,飯量驚人。

■ 《我的美食向?qū)А穭≌?/p>

記得剛走出大學(xué)校園,組織分配“下基層鍛煉”一個(gè)月,之后在北京郊區(qū)的房山廣電干校集中,會(huì)餐那一頓是我人生中的食量巔峰。由于米飯先上來(lái),我先打了半斤米飯,然后又吃了四個(gè)二兩的饅頭,這時(shí)候一兩一個(gè)的大肉包又蒸好了,依然被我面不改色地消滅了十個(gè)……

但說(shuō)來(lái)也怪,我能吃,就是不長(zhǎng)肉,甚至自詡是個(gè)永遠(yuǎn)吃不胖的人。一直到我將近三十歲的時(shí)候,我的身材都只能用“精瘦”來(lái)形容。1994年底,身高一米七八的我,只有不到五十五公斤,一尺九的腰甚至很難買到褲子。我經(jīng)常嘲笑別人胖,誰(shuí)能想到,自己有一天也加入了“喝水都長(zhǎng)肉”的行列。

都因?yàn)槊朗场?/p>

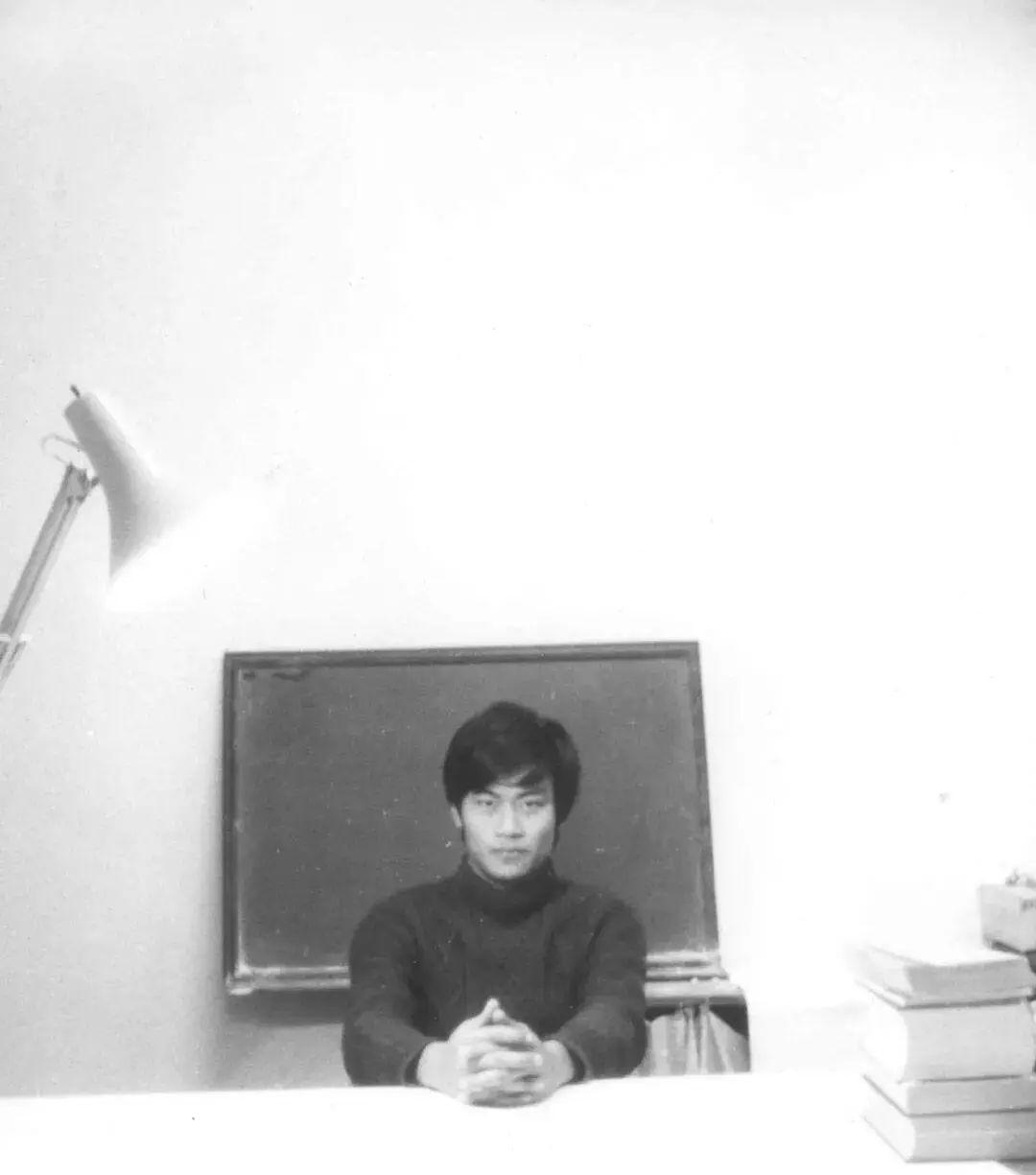

■ 剛畢業(yè)的時(shí)候

自從接觸美食圈,準(zhǔn)確地說(shuō)開始寫美食專欄之后,我的體重比文字增長(zhǎng)的速度還要快。但我仍然沒有停止吃喝,各種飯局招之即來(lái)。

那時(shí)候,特別喜歡焦桐先生寫的書,大塊吃肉,大口喝酒,一醉方休,酣暢。

后來(lái)到臺(tái)灣,去焦桐在臺(tái)北的書房拜訪,本以為結(jié)束時(shí)能與他盡興地浮一大白。沒承想,焦桐先生一臉無(wú)欲無(wú)求的恬淡,沒有留客的意思。原來(lái)他已然是過(guò)午不食了。這,還是那個(gè)大嘴吃四方的美食作家嗎?

焦桐自己的解釋是年輕時(shí)沒有克制傷到了腸胃。他用很標(biāo)準(zhǔn)的北京話,平靜地說(shuō)了句很驚悚的話:“人啊,口舌之欲是有定數(shù)的。”

這兩年才感受到焦桐先生所言不虛。人上了年紀(jì),飯量越來(lái)越小,酒量越來(lái)越差,消化越來(lái)越弱,體形越來(lái)越胖。人生就這么宿命,胃口大開的時(shí)候沒那么多美味,有了美味又無(wú)福消受。

衰老,是個(gè)讓人驚懼卻又無(wú)力阻止的自然現(xiàn)象。曾經(jīng)真誠(chéng)地問過(guò)一位年長(zhǎng)的同事:“晚上就一個(gè)蘋果,夜里餓了咋辦?”

現(xiàn)在我的年齡告訴我,其實(shí)一天一頓將將好,甚至可以假裝天真地問年輕人:“晚上吃飽了,夜里胃酸怎么辦?”

幸好,在這十多年里,留下了一些文字,從中完全可以讀出我隨年齡而改變的心態(tài)。

重溫它們,我能感受到那些穿透食物的時(shí)光流逝,以及時(shí)間河流里的氣味和口感,這也是《吃著吃著就老了》書名的由來(lái)。

成立稻來(lái)工作室之后,拍片多,很少有安靜下來(lái)寫字的時(shí)間。一是因?yàn)槊Γ彩菓小?/p>

不過(guò)和美食打交道已經(jīng)成了我的職業(yè),作為“專業(yè)選手”,我可以持續(xù)保持對(duì)食物充沛的好奇心,永不停步,從不忌口,永遠(yuǎn)充滿期待,才能把食物故事講得生動(dòng)。

因?yàn)槭澄铮俏伊私馐澜缱蠲牢兜耐ǖ馈?/p>

最后要感謝這些年來(lái)我的“飯搭子們”,食物是人與人之間最好的黏合劑,能吃到一起的人值得珍惜。盡管隨年齡增長(zhǎng),朋友圈越來(lái)越小,但與真朋友坐在餐桌前,酒飯才最有滋味。最好吃的永遠(yuǎn)是人。

對(duì),我姓陳,吃人陳。

原標(biāo)題:《“我姓陳,吃人陳”》

本文為澎湃號(hào)作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場(chǎng),澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺(tái)。申請(qǐng)澎湃號(hào)請(qǐng)用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 澎湃新聞微博

- 澎湃新聞公眾號(hào)

- 澎湃新聞抖音號(hào)

- IP SHANGHAI

- SIXTH TONE

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司