- +1

“雙十一”書業觀察:為什么你能買到比采購價還便宜的書?

一年一度的“雙十一”購物節再次到來,電商與出版行業也迎來了自己每年流量與銷售額最高的時刻。

從微信公號到各大門戶網站,宣傳攻勢鋪天蓋地;書蟲們即使搶不到額外的優惠券,也能夠在B2C電商上以圖書售價(而非圖書定價)的基礎上享受到“自營每200減100”(京東)、“跨店鋪每滿99減50”(入住京東的第三方商家)、“百萬圖書五折封頂”(當當)、天貓(促銷玩法比較復雜,此不贅)的四到五折左右的優惠。如果能夠拿得電商平臺的優惠券,則圖書入手的價格還會更低。此外,淘寶、孔夫子舊書網等C2C平臺也不甘落于人后。

一般來說,出版方出版圖書的成本往往是圖書定價的四折左右,給電商、書店等渠道方的供貨折扣往往是6折左右,即使算上電商巨頭促銷或年終時從出版方那里拿到的高額返點,電商圖書門類商品的售價也基本上是不高于他們的進貨價格的。

別懷疑,“雙十一”活動期間,任何普通消費者都能以低于電商平臺本身的進貨價格、乃至出版方出版圖書的成本價格買到自己想看的圖書,這是真的。國內很多書店,哪怕是規模很大、知名度很高的書店也會在“雙十一”活動期間從電商采購圖書!

如此有悖于常理,這種事情怎么可能發生呢?

其實只要我們對出版方銷售決策的邏輯(關于出版方本身讓利參與活動的邏輯,筆者舊作《“618”電商2折賣書,出版社沒有賠死嗎?》已試圖做出過詳盡說明)、傳統零售行業的奧秘與互聯網的生態有所了解,就不會再為電商平臺、書店和出版行業“合謀”讓利的咄咄怪事百思不得其解了。

實體書店的陳列、選品與零售世界的入口

交易成交,就是零售。無論是一家獨立書店、zara或優衣庫的實體店、全家711之類的便利店,還是大型的萬圣、先鋒、新華書店、百貨超市(只有靠出租店面賺取利潤的大型賣場例外),他們本質上都是相同的——零售,就是俗話里“賣東西的”的地方。

作為供應鏈的終點與交易實際發生的落地場所,他們要考慮的事情非常多,而且各有不同。但如何讓顧客看到他們想要,或者說他們自己最希望賣出去的商品,都一定是其中最重要的事項之一。

尤其是對大型店鋪或賣場而言,如何引導客流盡可能多的、時間長的觀看商品至關緊要,而被他們引導過的客流行進方向,就叫做客戶“行動動線”。我們所有人在逛商場和書店時,行動方向其實都是按著這個行動動線走的。

無論是大型商場的“噴淋式客流原理”(在最高樓層以電影院、餐飲區等為餌,放棄高層利潤,引導顧客從高層走向低層的其他賣場,形成了噴淋般由上至下的客流動線),還是小型店鋪巧妙地利用鏡子、導購改變行動動線、視覺動線(比如在分叉的路口,某個方向上經常會有一個導購人員面帶微笑的以手勢指引顧客往另一個方向走),都屬于商家對于客戶動線的規劃范疇。

動線不同的區域對于顧客的吸引力是不同的,不同區域的坪效(每坪面積產出的營業額)就更是天上地下。比如主動線兩側的主要位置被稱為“第一磁石點”,是坪效最高的區域,一般就需要陳列銷量最高、質量最好的商品。如果我們有經常逛書店的經歷,就會發現童書區域的落位總會放到比較偏僻的地方,或者是后場,或者是高樓層,這是因為顧客目的性購買比較強的商品不值得占據動線中的黃金位置。

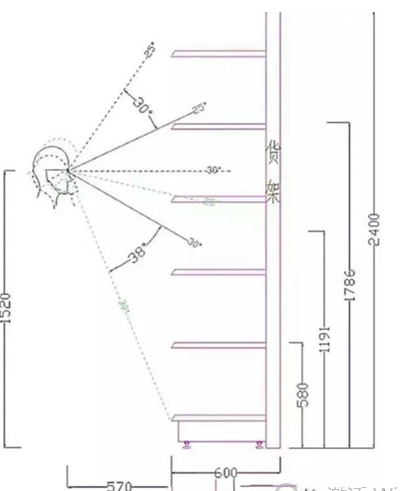

書店陳列的黃金高度與其他正常的商品相同,大約是80—120厘米,這個區域的書一般會是最暢銷的、店方選品認為銷量最高的或合作的出版方主推的圖書。如果書店有懂得相關選品知識的人員,那么60—80、120—140厘米的區域則很有可能多為保毛利的長銷圖書,低于60厘米的區域往往會用來放置圖書副本、庫存,高于180厘米的位置往往在顧客的視覺動線盡頭,往往陳列貴重、花哨或大氣的貴重套裝書、畫冊等,服裝店的陳列是最為花哨,相關陳列原理也表現得最為鮮明易懂的。

POP(店頭促銷工具,其型式不拘,但以擺設在店頭的展示物為主)也是陳列的重要環節,加上燈光、裝飾等營造空間氛圍,商家就是靠它們朝增加人流量、延長客流留店時間、強化自身視覺導購的,銷售提升的目標由此足以往前邁進一大步。

除此以外,庫房與收銀臺、辦公區域均屬書店的功能區。很多書店都有的專門陳列思政教育、黨史等圖書等紅色書籍的區域,其實也可以劃歸到功能區中。

正因為圖書可以分為暢銷品、長銷品、滯銷品(一段時間內銷售數量極低)和不動銷品(一段時間內銷售數量為0)幾類,所以書店選品人員才一定會以陳列銷售原理為指引分門別類的陳列圖書,因為對于這幾類圖書,店方的銷售額期望、利潤率期望和銷售目的都不同。

圖書與利潤率和周轉率都特別高的日用百貨,利潤率和周轉率雖然不高、但單品均價特別高的3C類商品都不同,是一種周轉周期特別長、周轉率非常低下、單品均價相當低、利潤率也不高的商品。

中國當下最著名與優秀的民營書店大約庫存4萬種圖書,但其中有3萬種都屬于不動銷種,當當、京東庫房中的不動銷品更幾乎是海量,它們對于庫存和店方現金流的壓力極大,因為此類圖書對于庫存和現金流的折損效果是雙倍的,正所謂舊的占著坑,新的來不了。

但為了維護自己的庫存廣度、豎立自己的品牌特色,這些基本賣不出去的書又不得不在店面的庫房中常備著,所以此類圖書經常會出現在書店的打折區域中。即使虧本,也要趕緊把冗余庫存清理出去。

靠著轉租店面、被謔稱為“做房地產生意”的大型商場的盈利模式和邏輯與往往只能租下其中一家店鋪的書店截然不同。他們會把自己客流動線上的店面按照位置的優劣以不同的租金轉租,并以各種資源傾斜的方法收取租客額外的服務費。

相應的租客會獲得更多的導入客流和政策傾斜,這和互聯網C2C模式的盈利邏輯幾乎一模一樣。

從傳統零售到電商

在10年以前,零售業還是另一種紀元。除了被部分網民自嘲是“光棍節”外,“11.11”這個如今中國消費者和書蟲的節日,彼時還是一個沒有任何意義的名詞。在這個月強行搞大促活動,是違反傳統零售規律的,因為十一月上承十一黃金周,下啟圣誕與元旦,消費者的熱情或已被消耗殆盡,或仍在待勢蓄發,所以對傳統的零售行業來說,11月更從來都是一個尷尬的慘淡季節。

那時,如今的電商巨頭京東、當當剛剛誕生,沒落的亞馬遜、卓越還正如日中天,百度、騰訊也正對C2C而不是B2C電商市場的蛋糕虎視眈眈,而C2C的淘寶為了開展自己的B2C業務煞費苦心,天貓(當時叫做“淘寶商城”)因為擠占過多原來的C2C業務利益又沒有達到預期效果,當時已經在內部被叫停過不止一次。

阿里集團終于還是決定用天文數字的巨額投入孤注一擲地給11月的11日這一天賦予了新的名號——“購物狂歡節”。

事實證明,這是場獲得了奇跡般成功的賭博,相信不會有人忘卻阿里集團當時引發的銷售與流量奇跡。

中國的互聯網與電商歷史在那天翻開了新的一頁,天貓從此一發不可收拾,如今已經成為電商中的獨角獸,其流量幾乎達到中國電子商務的90%以上。

同為電子商務模式,與獲取利潤方式與傳統零售更接近的B2C相比,C2C在供應鏈管理與信息流控制上有巨大的劣勢,有創設天貓的阿里高管甚至認為如果當年握有流量優勢的百度試圖做的是B2C業務的話,就根本不會再有今天的天貓了。

淘寶轉型天貓的事情已經過于遙遠,而另一個傳統C2C圖書網站孔夫子舊書網于近日才剛剛大力開展的自營新書業務。

孔夫子舊書網是電商中的異類,它的業務主要是以交易古舊圖書與二手圖書為主,迄今為止仍是中國最好的二手書交易平臺,其古舊、二手圖書的質量與品種目前仍是國內最優的。

新書廣場是他們自營的店鋪,但以前是專營毛邊書與簽名鈐印新書的特種書店——這不是普通意義上的新書,但最近孔網已經開始在新書廣場上大量上架普通新書了。如果有朝一日當當、京東互相在對方的平臺上開起了自己的旗艦店,或許都不是不可想象的。

健康的B2C的經營模式應與傳統的零售相似,C2C的經營則更偏向于互聯網邏輯。但對還處于互聯網流量紅利期的中國而言,這一切似乎有些不同。

如果說對于實體零售店面,最重要的三件事是“選址、選址、選址”,那么對于電商,最重要的三件事則可以說是“流量、流量、流量”。

流量就是人,流量就是平臺盈利能力,流量就是融資到的鈔票,流量,就是一切。

可是流量從哪里來?

天貓的“雙十一”告訴了人們答案。面對彼時那片互聯網和電商的流量市場紅海,其余所有的B2C巨頭幾乎無一例外地迅速跟進,運營出各式各樣的促銷與優惠活動,一時間熱鬧得不可開交,國民的網購環境在各大電商巨頭畸形的流量大戰中得以迅速確立。

移動電商和微信生態的興起則是整個互聯網生態的又一次洗牌,如今的公眾號巨頭每年分銷的圖書碼洋可以達到數個億,遠超一般規模的出版社和出版公司,而且更加令人“眼紅”的是,這些利潤的投入幾乎只有團隊的運營費用和人員工資。所以現在,我們的朋友圈里恐怕都得有一堆為商家玩法所迫,而不得不幫著電商拉新的動態。

在更大的層面上,幾乎所有商家都在忙于用微信小程序擠入微信生態,當然那些已經在微信生態中大獲成功、實力已經足夠逐步脫離騰訊、開發自己B2C業務的微信紅利期得利者們是例外。

電商的陳列邏輯與購買路徑

“現代營銷學之父”科特勒說,“如果顧客經過你的門前時連向內張望的興趣都沒有,那么,你的店鋪已經沒有希望了”,對于電商而言,光有流量還不夠,網絡頁面與APP的視覺呈現則相當大意義上決定顧客會不會有向內張望的興趣。

這些其實就是電商打動顧客的圖書“陳列”,而購買路徑則相當于傳統書店的顧客動線。

電商沒有面對面的服務,也沒有3維、立體的展示效果,它幾乎所有的信息都是經由圖片與文案呈現——客服的主要作用在于售后,售前的作用將會越來越小。

而流量除了此類平臺收費推廣的資源,還有一些是從用戶自發搜索過來的免費資源,加上站外(微信、微博、豆瓣等營銷出的跳轉流量)的流量,就是一個店鋪或單品的流量來源。

但流量不一定可以轉換為訂單,訂單也不一定可以轉化為支付。從首頁、二級頁到圖書單品詳情頁,再到購物車、支付,每一步都可能有流量跳失,這就形成了一個所謂的流量漏斗,就好比動線規劃得不好,游客從中間的某個岔路口拐出去了一樣。

展現量大,如果中間環節出了問題,最后的訂單量可能也大不了,如上圖最右邊的例子;但如上圖最左的例子顯示的那樣,本來展現量就極小,最后訂單量反而很大的情況可以說微乎其微。

當然并不是什么書或者店鋪都有資格出現在相關的坑位,這些書的出品方不同,每個出品方又有許多品種的圖書,其中每一種都需要向平臺方讓出一定利潤才能從中占取坑位、獲得流量。C2C平臺上的店鋪(對于京東和當當上的第三方店鋪來說,京東當當也是平臺)的曝光邏輯與B2C平臺上每個出版機構圖書的曝光邏輯類似,此不贅述。

零售的價格游戲

出版方出版一本圖書時,首先要根據種種因素為自己的產品標明一個價格。包括電商與書店在內的渠道方采購之后,則要做出一項比圖書定價更加麻煩的決策——這個商品該賣多少錢?

定價從來都是零售中最核心的環節之一,為什么外賣要比去直接去飯店里吃飯貴呢?為什么我們去711買一瓶飲料,要比去物美買一瓶飲料更貴?

對于我們普通的消費者而言,是因為用錢買了方便。但對便利店而言,是他們明白在這里買東西的顧客對價格不敏感,所以才敢于把自己的商品定得比大型超市貴。定價其實與我們所有人的日常生活緊密相關,只是大部分人在日常生活中并不會注意而已。

與便利店一樣,在我們日常生活的衣食住行中,會遇到很多定價策略為高價的產品或商家,比如iPhone一樣的強勢品牌,一些聲名在外、歷史悠久的出版機構,尤其是奢侈品,但我們依然甘之如飴。

沃爾瑪和亞馬遜則采用的是一種每日低價的銷售策略。每日低價并不像它的字面意思顯示的那樣,指所有商品的價格都要比競爭對手的低,而是指價格一直無波動地處于一個相對較低的水平線上。

在圖書的電商巨頭中,亞馬遜為每日低價,京東是每日合理價格,當當則為高低價。

高低價是指在上市前期以高價吸引對于價格不敏感的消費者,而后期則以低價促銷的形式,使得我們這項商品的價值等于原來的高價,從而并被打動并產生購買行為。高低價的利潤是高于每日低價,但管理運營成本高非常多。

天貓商家最喜歡的則是滲透定價,即以密集的廣告虧本出售新品以抓取流量,沖擊銷售排行榜。

與這些玩法類似,優惠券也是一種促銷,他能夠極好的打消顧客對于價格的顧慮,其制作邏輯也非常好理解:如果某商家或平臺數據調研后發現自己在200元左右區間段的客單量極少,100元左右區間內的客單量極大,那么為了促進銷售,他們可以用優惠券把原來處于200元左右區間的客單轉化為100余元左右區間的客單,與此同時,原來100元以下訂單額的成交價也會被拉高。

而“雙十一”乃至所有促銷都是歸根結底都是一種動態定價,其目的是以價格撬動需求的增加。與3C等需求彈性很低的商品相比,圖書屬于銷量受到價格影響非常劇烈的商品門類,引流效果非常卓越,購買者又往往具有消費其他門類商品的能力,自然會成為在“雙十一”期間優惠力度最大的商品之一。

對于生產圖書的出版方而言,他們自然也會選擇他們希望能夠引流最多的圖書參加讓利,而需要保毛利的品類則會盡量避免加入活動中。

出版方要圖書產品的曝光,商家要店鋪的曝光,平臺要從整個流量池搶奪流量,進而搶占市場份額,三方博弈的結果,便是共同犧牲利潤,共同營造出了現在“光怪陸離”的雙十一生態,只是有的犧牲得多,有的犧牲得少罷了。

零售與互聯網的世界看起來實在一點都不美麗,當下的環境也遠遠說不上健康,但是,這不妨礙它們同樣美妙迷人。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司