- +1

被“爾濱”從深山里拉出來的民族,究竟是什么來頭

2024開年

就有一個城市火遍全網

那就是哈爾濱

為了吸引更多的游客

哈爾濱可謂使出了看家本領

什么人造月亮、長翅膀的馬……

甚至還請鄂倫春族“出山”

不僅如此

東北其他的少數民族

如鄂溫克族、達斡爾族、赫哲族等

也引起了許多人的關注

今天地理君就帶大家揭開東北少數民族的神秘面紗

“于是轉身向山里走去”

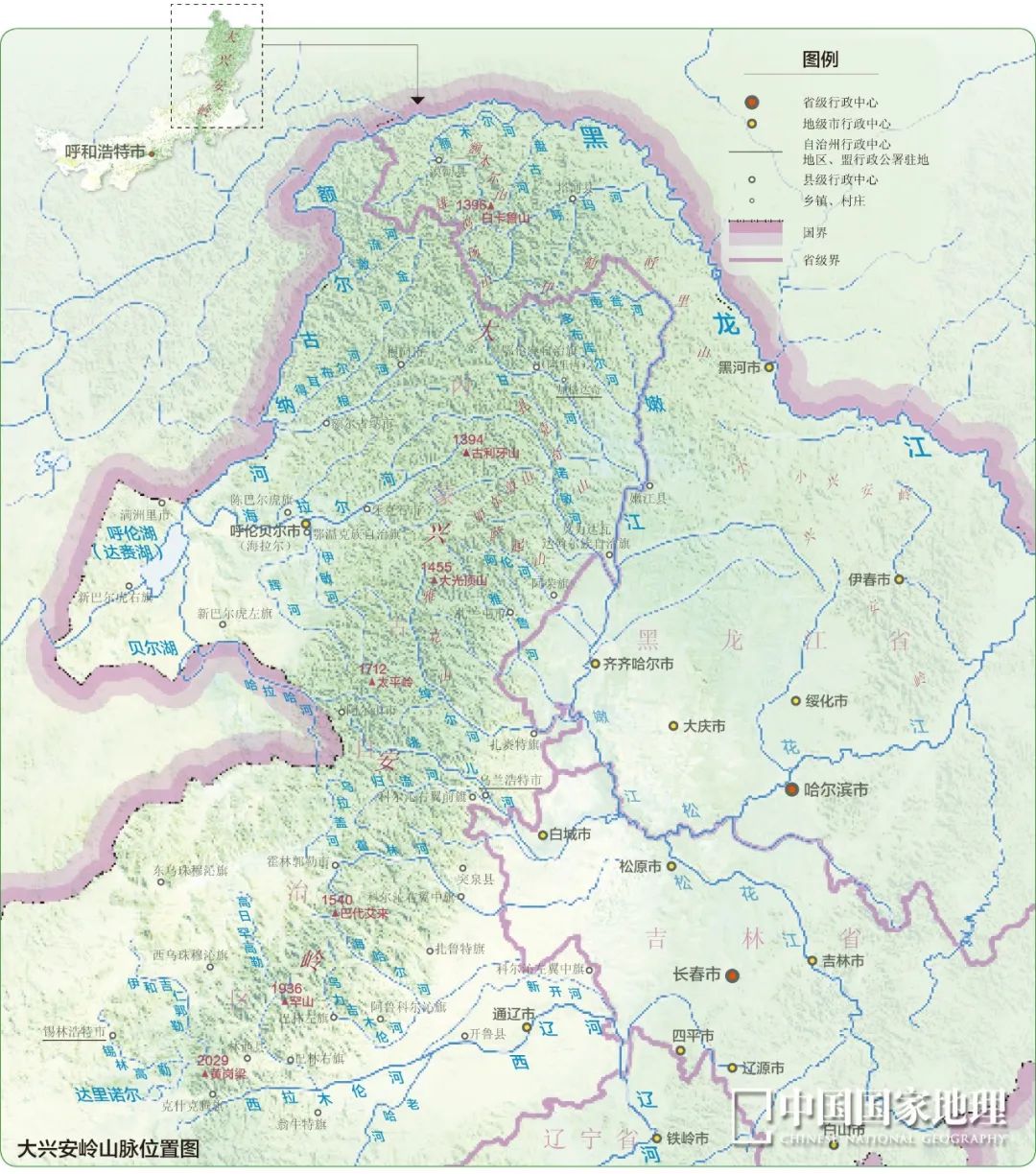

若要講鄂倫春族、鄂溫克族、達斡(wò)爾族等等,就不得不先提大興安嶺。從這里走出了一個又一個北方民族,也有許多民族選擇留下。

大興安嶺是一條很獨特的山脈。

如果以山的高度論英雄,大興安嶺實在很難排上位。即使是位于西南端的最高峰黃崗梁,海拔高度也只有2029米。

內蒙古赤峰黃崗梁大興安嶺林區秋天景色

但它長達1200多公里,在內蒙古高原和松嫩平原之間,形成一道天然分水嶺。從北端黑龍江主航道,一路蔓延至南邊西拉木倫河上游。

大興安嶺行政上則包含了呼倫貝爾市

興安盟、通遼市、赤峰市幾個地區

錫林郭勒盟東端也掛上一點邊

圖源:中國國家地理 2012年10期

不僅如此,大興安嶺是南北方向的山,以洮兒河(連接著阿爾山市與白城市)為界,大興安嶺被分為截然不同的南、北兩段:

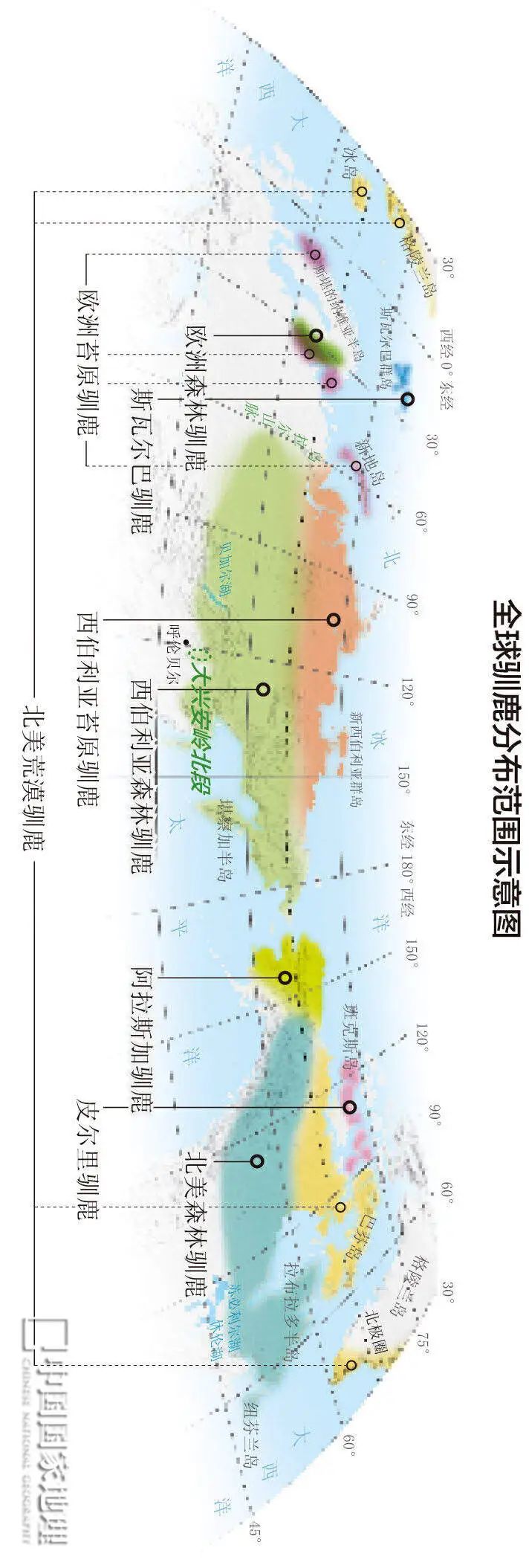

南段屬于東亞中溫帶闊葉林區,北段屬于歐亞寒溫帶針葉林帶(泰加林)——我國只有大興安嶺和新疆阿爾泰山兩處才有泰加林,但大興安嶺的更為完整、面積更大。

大興安嶺原始森林冬季

更難能可貴的是,山的東西兩側分成了兩個典型的植被區:東側屬于中溫帶的夏綠闊葉林,西側屬于橫貫歐亞的大草原帶。

換成我們所熟知的地貌:大興安嶺山脈東側是松嫩平原、遼河平原與科爾沁草原;西側是呼倫貝爾高原與內蒙古高原。

黑龍江省黑河市五大連池市,松嫩平原夏季云景

至今仍擁有廣袤森林的大興安嶺一直被視為神秘之地,生活在這里的森林民族很自然地被視為原始部落。

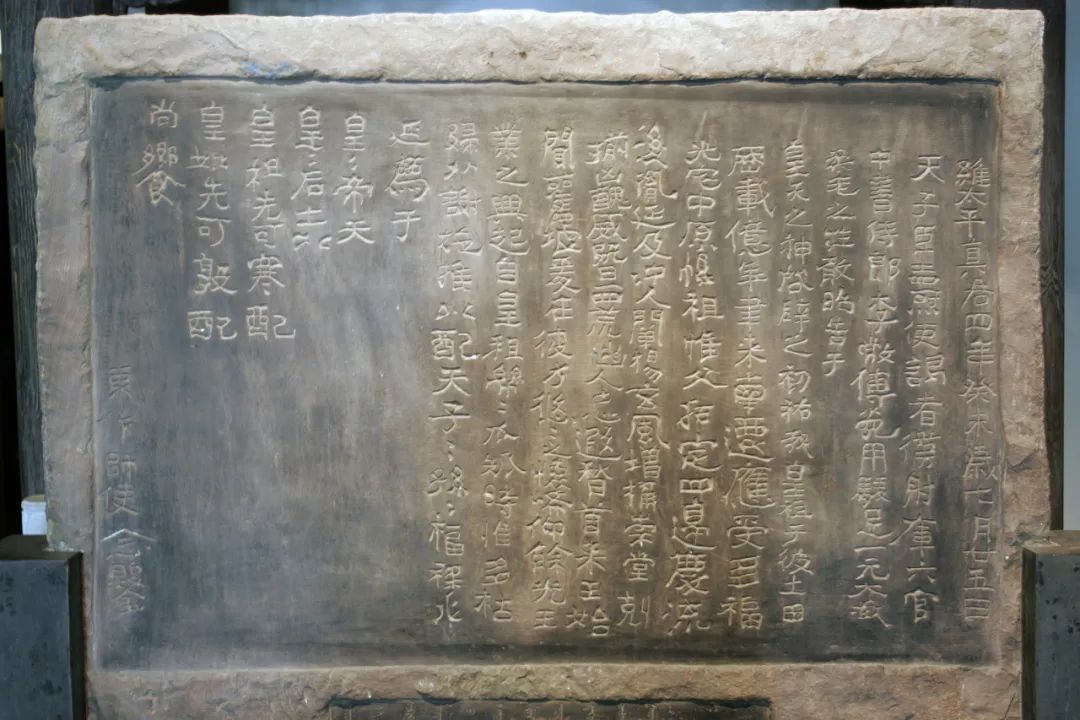

其實自古以來,大興安嶺就向我們展示了另外一面歷史,只是我們經常忽視:統一北方建立北魏王朝的拓跋鮮卑;建立大遼國的契丹;建立金朝的女真族;征戰歐亞的蒙古……這些民族無一不是從大興安嶺走出。

拓跋鮮卑舊墟石室石刻,內蒙古鄂倫春自治旗嘎仙洞出土

而今,繼續留在大興安嶺的鄂溫克、鄂倫春、達斡爾族,便選擇“轉身向山里走去”,留在了大興安嶺,創造了獨一無二的森林文化。

但是與歷史上那些從這里出發,日后到中原叱咤風云且個性鮮明的民族不同,這三個有著不同文化歷史的少數民族,現在以“三少民族”的集體稱呼出現。

黑龍江省黑河市愛輝區新生鄂倫春族鄉,鄂倫春獵人

“少”是指人口的少(少于其他民族),而今,“少”還指他們原有生活方式的弱化、淡去。

他們選擇了大興安嶺,大興安嶺便用自己豐富的物產回饋著他們。

大興安嶺的馴鹿們

大興安嶺有400多種野生動物、1000多種野生植物彌漫其間,即使是最權威的專家,也不敢說認識它們中的所有。

尤其是樺樹,雖然它并不是泰加林的主角,但對于生活在山林中的少數民族而言,那是不可或缺的存在。

樺皮制品具有易于造型、輕便、防水

隔潮和不易破損等特點

特別適合經常遷徙的游獵生活

圖為鄂倫春族樺皮水桶(左)

樺皮盆(右上)、樺皮搖籃(右下)

例如鄂倫春人和鄂溫克人等游獵民族居住的“撮羅子”(也叫“仙人柱”),就是用樺樹皮和樹枝搭建而成,冬天一般覆以獸皮御寒;

鄂溫克族的樺皮屋

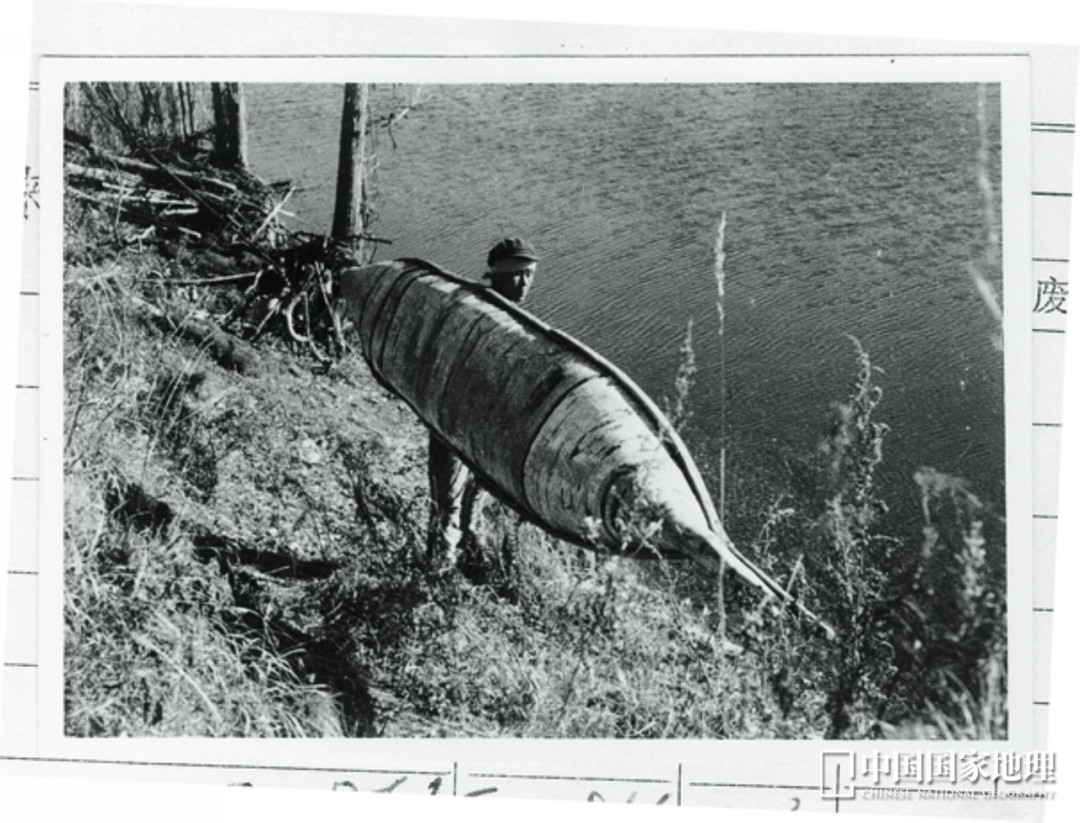

打獵用的船也是樺樹皮制成。在炎熱的夏季,動物喜歡到河邊乘涼或喝水、吃水草。獵人只要駕船或木筏慢慢順流而下,就可能遇到獵物并獵取之。

鄂倫春人的狩獵方法有很多種,遛河法便是其中一種,鄂倫春語叫“鵝由任”,即劃著樺皮船或木筏順水遛河的一種狩獵方法。

圖源:中國國家地理 2013年09期

供圖/王昭武

飲食以獸肉為主,魚、野菜、野果為輔,后來也傳入了米面。

鄂倫春、鄂溫克以及達斡爾婦女會在春夏采集野菜、蘑菇等;秋冬到樹林里采集野果。

這些少數民族生于山林,取之山林,所以敬重山林中的一花一木,他們普遍信奉薩滿教,相信萬物有靈。

薩滿教中有“鹿角通天”的神話

因此祭司神帽上便插上鹿角,以便和天神溝通

圖為鄂倫春族的薩滿儀式表演

祭司頭上戴有鹿角神帽

在他們的觀念中,自然界中的一切,山川樹木、風雨雷電、日月星辰,以及人的生老病死、狩獵的運氣等等,都有神靈在主宰。

薩滿神衣多由鹿皮縫制

繡有各色云形花紋,并配有許多物件

主要有護肩、飄帶、銅鈴、銅鏡等

整個神衣約有五六十斤重

神帽正面多墜十條串珠

遮住眼睛及半個面孔

山林與這些民族,相依為命,彼此守護。

鄂倫春族和鄂溫克族,傻傻分不清

很多小伙伴都表示,這鄂倫春族鄂溫克族,總是傻傻分不清。

鄂倫春族和鄂溫克族都屬于通古斯系民族中的北通古斯分支,無論是語言還是血緣上都很相近。

若要說兩個民族最大的不同,就是鄂倫春族以狩獵騎馬為主,鄂溫克族以畜牧為主,且是目前唯一馴養馴鹿的民族。

鄂倫春族

相信不少人都刷到過這樣的一個短視頻:哈爾濱的中央大街上,幾位少數民族打扮的“壯漢”牽著可愛的馴鹿。

圖源:截圖抖音@甲繼海

雖然鄂倫春自治旗人大常委會黨組書記、主任代喜院表示

在哈爾濱巡游的并非來自鄂倫春自治旗

但還是通過這次機會讓許多人看到并了解鄂倫春族

懂行的人一眼就看出來,這是鄂倫春族的打扮。

咋看出來的呢?是因為鄂倫春族標志的“狍頭帽”。

狍頭帽,是用完整的狍子頭皮縫制而成,狍的眼睛、鼻子保留,有時候兩個角也保留。早期鄂倫春人傳統服裝皮袍,用狍子皮為面,毛為里。

隨著狍子被列入國家二級保護動物

鄂倫春族已不再捕獵狍子

“狍頭帽”如今也已被列入非物質文化遺產

目前的狍頭帽采用的都是人工飼養的狍子皮毛

加上現代紡織材料制作而成,而非來自狩獵

為何鄂倫春族這么鐘情狍皮呢?一方面是寒冷的氣候,大、小興安嶺屬寒溫帶氣候,冰雪期長達7個月,最冷時氣溫可降到零下45℃左右。冬天落雪后的狍皮毛長,絨毛也很厚,用來做冬季御寒的皮袍最為合適。

作為我國人口最少的少數民族之一

鄂倫春族居住在內蒙古自治區

和黑龍江省接壤的大、小興安嶺中

即內蒙古呼倫貝爾市鄂倫春自治旗

扎蘭屯市,以及黑龍江省呼瑪

遜克、愛輝、嘉蔭等地

圖為鄂倫春族分布示意圖

本圖參考《中國少數民族分布圖集》

圖源:中國國家地理 2008年10期

另一方面,便是他們多年來游獵的習性。大興安嶺狍子多,鄂倫春族獵取狍子得心應手。

鄂倫春人住的地方也離不開狍皮

為了御寒,他們會住在鑲花邊的

狍皮圍子圍成的“仙人柱”(又叫“撮羅子”)里

“鄂倫春”的釋意之一就是“山嶺上的人”(另一種釋義是“飼養馴鹿的人”,然而南遷以后馴鹿逐漸被馬所代替。)千百年來,鄂倫春人就在這山林中過著游獵生活,狩獵是其最重要的生產活動。

鄂倫春人根據季節的變化和野生動物的習性

組成狩獵小組

大致分為以“烏力楞”、“安額”和個體狩獵三種

“烏力楞”為同一父系的幾代子孫

是以同一血緣關系的人組織起來的狩獵組織

“安額”是由三四人或五六人

自愿組織起來的臨時性的生產組織

并民主選舉狩獵組長“塔坦達”

由他來指揮安排整個過程

圖源:中國國家地理 2013年09期

供圖/王昭武

他們狩獵時會將全部家當馱在馬背上,沿著河流,時分時聚,遷徙不定,四處游獵,練就了精湛的狩獵技能。

但是鄂倫春人并不會無節制地狩獵。因為鄂倫春人相信他們獵物都是山神“白那恰”的饋贈,因此每次都會將打到的獵物分出一點獻給山神,祈求一家平安無憂。

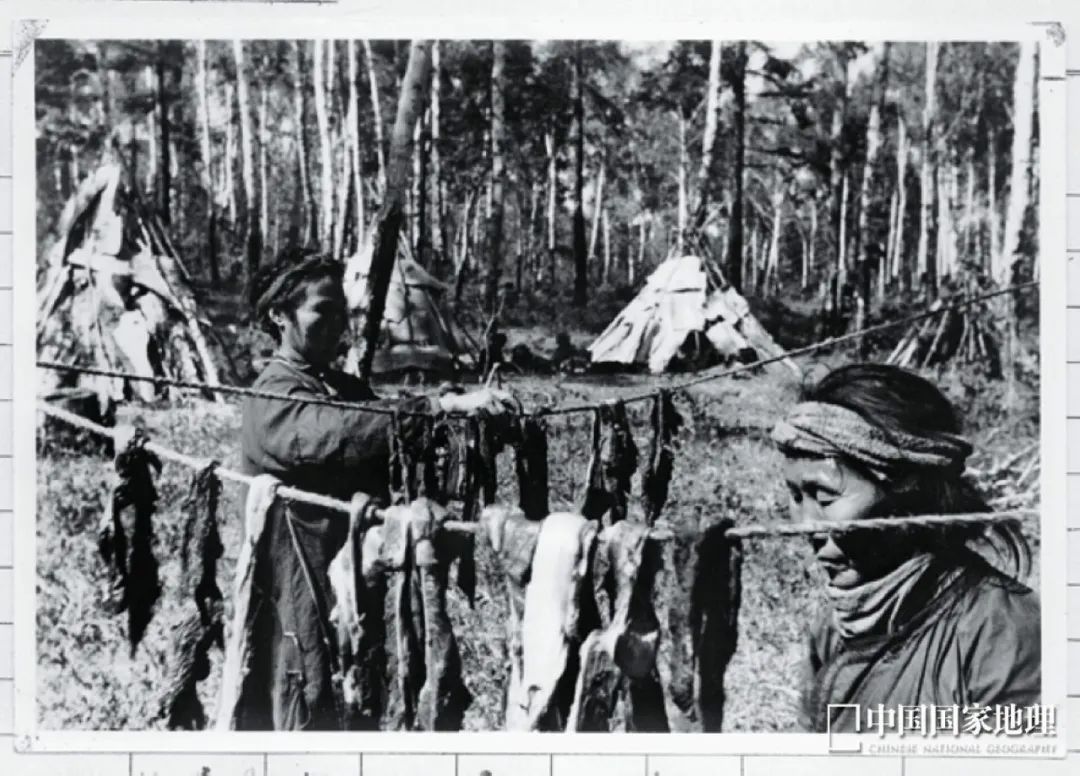

狩獵具有一定的季節性

春季的2、3月份為鹿胎期

夏季的6、7月份為鹿茸期

秋季的9、10月份為鹿尾期

落雪后的冬季為打皮子和打肉期

是打獵的黃金季節,統稱為“紅圍”期

圖為晾曬獸肉的鄂倫春婦女

圖源:中國國家地理 2013年09期

供圖/王昭武

鄂溫克族

相比于鄂倫春,鄂溫克族更廣為人知一點,因為《額爾古納河右岸》這本書,也因為獨特的馴鹿文化。

“鄂溫克”意為住在大山林中的人們,但事實上,歷代鄂溫克人一共進行了7次遷徙。

他們有的學會了放牧和農耕,而其中保持了馴鹿文化傳統的一支,幾百年前趕著自己的馴鹿群渡過額爾古納河,在大興安嶺北端的密林里搭起了“撮羅子”。他們就是今天使鹿鄂溫克的先輩。

在根河市大興安嶺深處

敖魯古雅鄂溫克民族鄉

仍有一些少數鄂溫克族從事狩獵和放牧馴鹿

因為他們狩獵時使用馴鹿

常被稱作“使用馴鹿的鄂溫克人”

圖中使鹿鄂溫克部落

最后一任女酋長瑪利亞-索站在自己的撮羅子旁

“使鹿鄂溫克”,又稱敖魯古雅鄂溫克,是鄂溫克族的一支,也是中國最后一支馴養、使用馴鹿的部落。

馴鹿是群居動物,最顯眼的是頭頂那對多叉的長角,走在林子里就像會動的樹木。

馴鹿主要以森林里的苔蘚為食,也吃一些草,到了蘑菇生長、漿果成熟的季節,這兩樣東西也是馴鹿的美餐。

位于呼倫貝爾市根河市最北部的敖魯古雅河畔

是鄂溫克族其中一支居住的部落

也是鄂溫克族支系中最遠的地方

然而,正是因為馴鹿的愛食苔蘚,鄂溫克人只能帶著馴鹿在森林里不斷遷徙,數百年如此。

此外,馴鹿性情非常溫順,人靠在它身上,它也不會跑開。放牧時也不需要人跟著,就能成群結隊出去覓食,晚上還會自己回來。

馴鹿在加拿大北部、北歐

俄羅斯的西伯利亞地區

以及遠東地區分布最為集中

有的地區數量達數百萬只

分布在我國大興安嶺的馴鹿

是全球馴鹿分布的最南端

屬于西伯利亞森林馴鹿,目前不足600只

圖源:中國國家地理 2012年10期

不過人們也難免奇怪,為什么不叫“使鹿鄂溫克”牧民,而叫“獵民”?實際上,直至20世紀80年代,他們都還保留著傳統的生活模式:生計主要靠打獵,而馴鹿則是唯一的交通工具,遇到沼澤雪地就騎鹿而過,搬家時用馴鹿運載東西。

不在森林,卻仍然守護森林

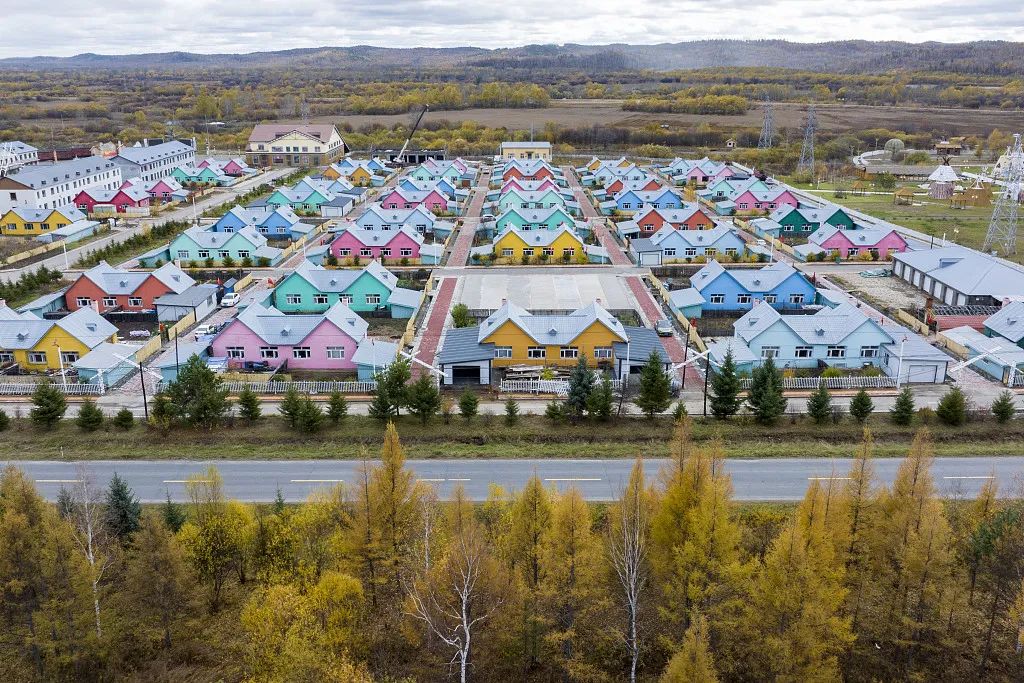

其實,無論是鄂倫春族還是鄂溫克族,他們早已經走出深山,放下獵槍,開啟了新生活。

1953年,黑龍江省的鄂倫春族走出山林;1958年,鄂倫春在政府組織下實現全民族定居;1996年,鄂倫春自治旗宣布禁獵,收繳獵槍,獵民在政府扶持下開始轉向以農業為主的多種生產。

黑龍江大興安嶺地區塔河縣,鄂倫春族村房屋色彩斑斕

宛如童話世界

一開始,在山林里世代居住的鄂倫春人無法完全適應農業生活,農耕的技藝也很差。

不僅如此,林業的開發和人口的增長,讓大興安嶺的野獸越來越少,傳統的狩獵生活已經難以為繼。

鄂倫春第十屆冰雪“伊薩仁”

在內蒙古自治區呼倫貝爾市鄂倫春自治旗開幕

冰天雪地中來自全國各地的游客匯聚而來

對鄂倫春族來講,進退兩難。但他們還是在這70年間,用自己的雙手開辟了一條新的道路。發展種植、養殖、旅游等多種經營,在新的產業中播撒新希望。

上個世紀60年代開始,同鄂倫春族一樣,飼養馴鹿的這一支鄂溫克人也面臨著從山林到定居的變革。

2003年,中國最后一個狩獵部落走出山林,搬到根河市郊的敖鄉新村定居,同時,根河市政府收繳了鄂溫克獵民的獵槍。

圖中游客在漠河北極村觀賞馴鹿了解鄂溫克族文化

雖然生態移民之后,鄂溫克人也經歷了一段時間的迷茫。但最后他們也找到了某種平衡點:天氣暖和的季節,他們趕著馴鹿回到山林,尋找新鮮苔蘚,繼續著傳統的遷徙生活。待天氣轉冷,則回到定居點過冬。

如今,馴鹿已經成為敖魯古雅鄂溫克民族鄉重要的標志,也是游客奔赴而來的理由。

依山傍水的達斡爾族

相比于鄂倫春族和鄂溫克族的親近,同為“三少”民族的達斡爾族更像是他們的鄰居。

達斡爾族屬阿爾泰語系蒙古語族,語言上和鄂倫春、鄂溫克是不互通的。但由于聚居地和通古斯系民族的聚居地靠近,所以在語言和血緣上可能會有交流。

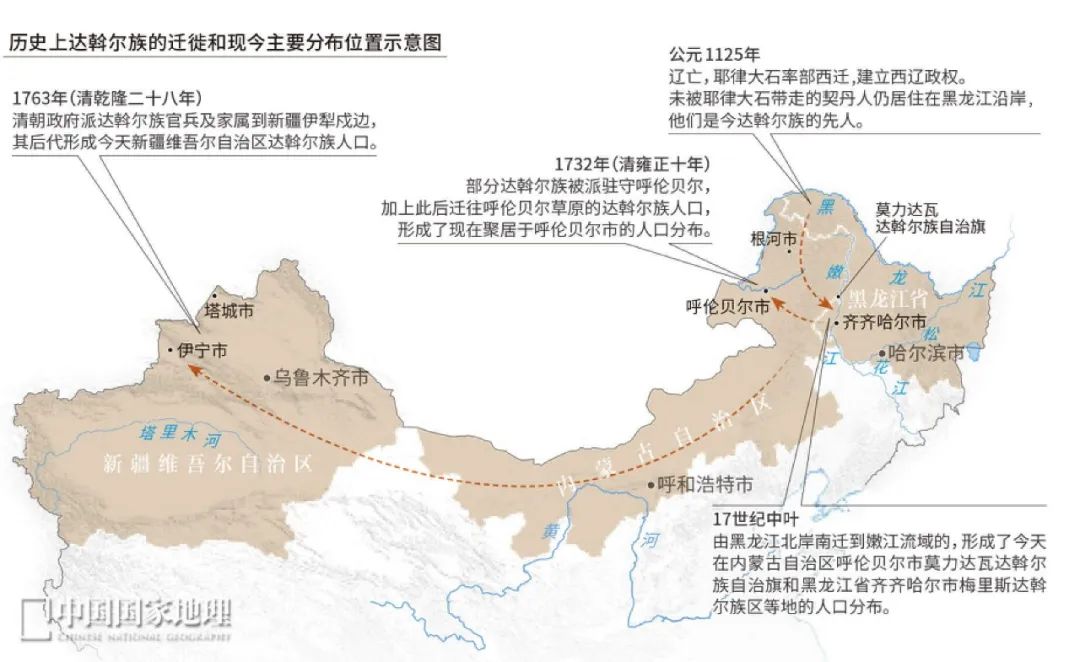

關于達斡爾族的族源,得到較多論述并占主導地位的觀點是古代契丹后裔說。

學者們從達斡爾族與契丹人

在古跡、語言、生產生活方式

基因比較等方面論證了達斡爾族來源于契丹

認為契丹后裔說的論據比較全面和充足

具有切合達斡爾族各方面史實的說服力

圖源:中國國家地理 2019年06期

因為主要分布在嫩江兩岸,達斡爾族將依山傍水自然條件充分的利用了起來:農牧并舉,漁獵兼營,手工業、采集業、商業、林業、交通運輸等多種經濟成分同生共存,主打一個全能。

現在達斡爾族人口主要分布于

內蒙古自治區莫力達瓦達斡爾族自治旗

黑龍江省齊齊哈爾市梅里斯達斡爾族區

鄂溫克族自治旗一帶

少數居住在新疆塔城、遼寧省等地

圖為黑龍江省齊齊哈爾市

被譽為“達斡爾族第一村”的哈拉新村

達斡爾族的交通運輸業非常發達,最具特色也最能體現達斡爾族手工技藝的就是勒勒車。

這種車結構簡單,制作容易,取材方便,行走輕快,非常適用于山區荒原和沼澤河溪地區的道路交通。無論做什么,只要出門,就離不開它。

勒勒車一般用牛駕轅

一個成人可以趕一長串勒勒車

最多時達二三十輛,猶如一條長龍

適于穿山越嶺,其場面蔚然壯觀

達斡爾族還有一種獨特的狩獵方式——鷹獵,就是用經過馴養的鷹獵取野雞、兔子的狩獵活動,在冬天下雪后出獵。出獵時,獵人騎馬,把鷹架在手臂上,待發現獵物,即放鷹追捕。

同周邊的漁獵民族相比

達斡爾族是一個較早地過上

農耕和定居生活的民族

圖為達斡爾族典型的傳統民居院落

達斡爾族是熱愛體育的民族,在描述古代生活情景的達斡爾族民間神話故事中就已經有了挽弓射箭和摔跤、賽馬以培養勇士比試技能,克勝強敵的情節。

在各項體育活動中

最受達斡爾族人喜愛的是曲棍球

曲棍球運動,對于培養達斡爾人勇敢頑強

機智敏捷、群體合作的優良作風

起到了很好的作用

達斡爾族是幸運的,沒有經歷過迷茫且失重的歲月,一直過著相對穩定且幸福的生活。

以江為伴的赫哲族

其實,在山的那邊海的那邊還有一群赫哲族。赫哲族屬阿爾泰語系滿-通古斯語族滿語支(也有觀點認為應歸入那乃次語支),所以它和鄂倫春和鄂溫克可以說都是通古斯系的兄弟,只不過是“表親”。

雖是表親,赫哲族卻不像這些兄弟一樣生活在大興安嶺,而是居住在接近中國最東邊的黑龍江、松花江、烏蘇里江三江合圍處。

赫哲族具體分布在黑龍江省的同江市

饒河縣、撫遠縣

少數人散居于樺川縣、依蘭縣

富錦市的一些村鎮和佳木斯市

圖為赫哲族分布示意圖,本圖參考《中國少數民族分布圖集》

圖源:中國國家地理 2008年10期

背靠三江,自然和魚為伴。甚至連赫哲人的服裝都是用魚皮做的,像胖頭魚、大馬哈魚、鱘魚等等都可以成為衣服的材料。

可惜因制作復雜,成本高昂,赫哲族的魚皮服在50年前就開始逐步消失,現在幾乎見不到了。

加工魚皮時先將剝掉的魚皮略為放干燥

然后卷起,用木槌在槌床上反復捶打

直捶至魚皮柔軟為止

圖為捕魚為業的赫哲族人會穿的魚皮衣

赫哲族的飲食自然也離不開魚,他們以漁獵為生,而且是中國唯一一個漁獵民族。那時的三江流域,江中盛產鮭魚、鰉魚、鱘魚等多種魚類;江岸的深山里棲息著虎、熊、野豬、狍等各種動物。

赫哲人其實也會上山打獵

狩獵技巧并不輸于通古斯的其他幾兄弟

到了19世紀末

隨著捕獵資源的逐漸減少直到枯竭

赫哲人才不得不全部轉向捕魚生產

圖為黑龍江佳木斯赫哲族人正在捕魚

赫哲族吃魚的方式也很獨特,主要是吃生魚。他們的傳統食品有“剎生魚”、“烤魚”和“生魚條”,幾乎沒有腥味,味道鮮美。

“剎生魚”是赫哲族的上等菜

三江流域氣候寒冷

江水清澈,絕無污染

這為吃生魚創造了條件

圖為赫哲族的傳統食品“烤魚”

圖源:中國國家地理 2001年07期

攝影 / 杜殿文

赫哲人的傳統食品的形成與他們的生活方式密切相關。由于因為捕魚時無法攜帶過多的生活設施,趕上刮風下雨,連點火都困難,他們不得不創造出這些特殊的吃法。

再則,三江流域氣候寒冷,江水清澈,魚都是在流動水中長大的,沒有污染和疾病,這為他們吃生魚創造了必要條件。

黑龍江省撫遠市抓吉赫哲族漁村,漁民正在晾曬魚干

壞消息,如今的魚類資源也在不斷萎縮。好消息,生態恢復也開始啟動。魚類的繁殖期被劃定為禁捕期,黑龍江流域的污染開始減輕。

2002年,撫遠縣就開始封河育魚,壓縮捕撈船只,向江里投放大量魚苗,江里的魚慢慢回來了,魚文化也活過來了。

這次哈爾濱的出圈不僅僅是自己火

也讓大家重新了解了東北的少數民族

他們看似神秘

被許多人誤以為居住在深山里,與世隔絕

其實他們早早就走出了山林

以一種全新的方式守護著傳統和森林

來源:中國國家地理

編輯:劉璟璐 李由

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司