- +1

“失聯狀元”的前半生:曾被困心結,如今想為父母而活

看到網上一篇解析自己為何九年沒回家的報道后,楊軒(化名)發來消息說:千萬不要把鏈接告訴我的父母和親戚,不想他們看到。

此時,距離他成為新聞中的“失聯高考狀元”已經三個多月了。

他到重慶堂弟開的公司做會議營銷,這不是他喜歡的工作,但覺得能開闊眼界。最重要的是,有三四個堂兄妹也在這家公司,母親放心。

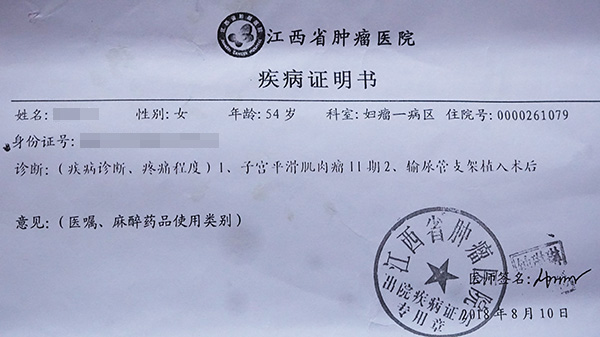

新的工作并未帶給他新生感,他的內心依舊是不安的。10月17日,身患子宮平滑肌瘤的母親癌癥復發,到南昌市腫瘤醫院住院化療,費用至少需要12萬。家里沒什么積蓄,妹妹楊莉(化名)在網上發起眾籌,目前籌到了不到4萬元。

楊軒是最后一個知道母親病情的。他心里難受的慌,翻出《理性樂觀派》,一遍遍地看。只有這樣,才不至于被心里翻卷的愧疚感和痛苦淹沒。

“要對未來有信心。”他告訴自己。

“這就是你剛回來那個兒子嗎?”

失聯的第九年,楊軒回家了,以他從未預料過的方式。

32歲的他在西安一家酒店做中層管理人員,一個月工資5000多元,正準備和同事合伙做點生意。

9月3日,他像往常一樣刷手機,看到一條新聞中有自己的名字。點進去,發現是母親吳梅(化名),她身患癌癥,想見自己一面。

楊軒立馬聯系老家的公安局,輾轉要到了父親的電話。下午一點多,電話撥通,一聲“爸媽”后,內心積壓數十年的情緒傾瀉而下,他哭著向父母道歉。電話另一頭,吳梅和丈夫楊崇(化名)覺得像做夢般不真實,眼淚撲簌而下,“九年了,天天會想他”。

那時,吳梅正在上海復旦大學附屬腫瘤醫院看病——今年2月開始,她經常感覺腹部痛。7月下旬的一天夜里,她痛得在地上打滾,第二天被送到醫院,查出子宮有肌瘤,腎間有積水,之后做了子宮肌瘤切除和尿結石手術。

醫院里有許多跟她病情類似的病人,都有孩子在病榻服侍,想到她的兒子九年沒有消息,吳梅心痛不已,不想治療。

8月14日,侄媳婦幫她在網上發出了那封引爆輿論的家書《孩子,讓我再看你一眼》,傾訴一位癌癥母親對兒子的思念。23天后,楊軒辭掉工作,趕赴蘇州與家人相見。

吳梅難以忘記那天的情景。一夜激動未眠的她,和丈夫早上五點多便趕到火車站,一人守一個出站口,等待兒子出現。

人群中,她一眼就認出了他:穿著黑色T恤和牛仔褲,背著包,拉著行李箱,快步向自己走來,然后張開雙臂,緊緊抱住她。吳梅眼淚不受控制地往下掉。丈夫從另一個出口趕來,也和兒子抱在一起。

9月11日,看完病后,一家人回到江西老家。楊軒有些害怕,擔心回家后“所有人看你的眼光都有點恐怖”。

江西歷史古鎮宜黃縣棠陰鎮,大片的水稻、白蓮將村莊掩映,板栗、橘子樹遍布。楊家所在的雷灣村有2000多人,10個村小組,村民大多姓楊。

楊崇有六兄弟一個大姐,他排行老四,吳梅有一個姐姐,整個大家族有三四十人。幾兄弟的房子緊挨著,不足百米處便是楊家祠堂——這里曾供著一份村里走出的大學生的碩士畢業證。

楊家人原想放鞭炮迎接楊軒回家,怕他有壓力沒有放。十幾個人圍在家門口等著楊軒,很多他不認識,父母便指著教他一個一個認。親人們熱情地跟他打招呼,輪番邀請他去家中吃酒。

他主動敬酒,和家人說笑,詢問他們的情況。關于過往,家人們默契地回避,他也不愿提。父母偶爾問下,他輕描淡寫地帶過。“那段是傷疤,不想觸碰它。”

棠陰鎮不大,走在街上,幾乎都是熟人。楊軒和母親去買東西,碰到熟人,對方第一句話就是“這就是你剛回來那個兒子嗎?”

“現在都成家族的恥辱了。”他覺察到旁人或驚訝或打探的眼光,躲也躲不過。

“楊家的驕傲”

楊軒給人斯文的印象,他皮膚白凈,說話不疾不徐,條理清晰。

楊崇夫婦感覺,他不再像以前內向,也成熟了許多:出門時會主動牽媽媽的手,家里有事都是他去跑,還好幾次給同學打電話詢問癌癥怎么治。妹妹的兩個女兒纏著他,他也會耐心陪她們玩,還說“她們以后都是我的責任”。

笑容爬上了楊家人的面龐,55歲的吳梅終于不再整日與淚水相伴。

吳梅23歲時和同歲的丈夫結婚,生下一兒一女。兒子楊軒聽話懂事,五六歲時就會幫忙割稻子,剝白蓮,燒火做飯。女兒楊晴(化名)比楊軒小三歲,從小身體弱。滿周歲后,幾乎每個月都會發高燒上醫院。6歲時發燒住院,出了醫療事故。

吳梅大受打擊,在床上躺了兩個月,整天哭。丈夫擔心她想不開,抱來2歲多的養女楊莉,她才慢慢好轉。

早些年,她和丈夫種著15畝地,后來又種幼苗、白蓮,下河捉甲魚賣,家里經濟條件漸漸好轉。四五年前,夫婦兩開始在鎮上建房子,做泥工。

楊崇二哥楊崇華說,弟弟和弟媳都很會干活,能吃苦,家里條件在六兄弟中算最好的。

在侄子楊仁廣眼中,楊崇夫婦性格好,幾乎從不打罵孩子。他們那一輩有13個兄弟姐妹,大多頑皮不愛念書,楊軒“絕對是我們楊家的驕傲”,“非常乖非常聽話讀書非常勤奮”,家人覺得他“將來一定是個了不起的人物”。

楊家老房子墻上,至今還貼著6張楊軒讀書時的獎狀,楊崇夫婦舍不得撕。中考時,他是全縣第七名。高中時,進了縣重點高中尖子班,成績在班上前五名,也拿過第一,經常有家長到家里借他的書,說他的“筆記優秀”。

高中同學羅來文形容,楊軒就是家長口中的“別人家的優秀孩子”,他喜歡看書,但很少主動跟人交流。

楊軒記憶中,上中學后,他唯一重要的事就是學習,父母雖不會說什么,但他能感受到他們的期望。考試沒考好,他會很沮喪,不敢把卷子給家人看。

高一有一次放假回家,吳梅見到兒子哭了,一問,才知道原來他考試只考了年級23名,跟之前比掉了幾名。

吳梅知道,兒子自尊心強。小時候他和叔叔家的孩子一起玩,不小心把人腳劃破了,叔叔打了他一巴掌。等他考上大學后,叔叔請他去家里吃飯,他不去,說叔叔小時候打過他。

2003年高考前,楊軒對父母說,“等我考取大學以后,你們就不用那么辛苦了,妹妹的學費包在我身上。”

那一年,他以570多分的成績成為宜黃縣高考理科狀元,被北京航空航天大學錄取。楊家人請來老師和村民,大擺宴席。

“好多人為我驕傲,說你生了個狀元兒子。”吳梅毫不掩飾內心的歡喜,每天在田里干活,再累,想到兒子就開心,“就想天天掙點錢給他”。

遲來的叛逆期

從縣城來到北京,楊軒感覺像進入了一個新的世界,有種把握不住的感覺。

他被調劑到飛行器環境與生命保障專業。這個專業在北航屬于特色學科,比較小眾,只有1個班,30個人。

楊軒覺得專業偏重于實踐,他更喜歡理論物理、流體力學,想成為愛因斯坦、牛頓那樣的物理學家。一位知名科學家校友回校演講時說“一個男人最大的成就,是用思想把宇宙囊括起來”,他想成為那樣的人。

大三時他旁聽了一堂物理課,教授提出了一個跟衛星軌道有關的問題。課后,他獨自坐在校園荷花池邊,陷入沉思,由這個問題延伸到宇宙飛船、第三宇宙速度、宇宙爆炸原理……渾然沒有察覺周圍人來人往。等到晚上十點清醒過來,抬頭一看,天上已經繁星閃爍,“當時感覺特別有意思,仿佛找到了生命的意義”。

大二開始,他自學理論物理,發現很費勁,沒人敦促,自己又缺乏自制力,很難堅持下去。大學室友毛曉東記得,物理實驗課需要做十個實驗,楊軒有一個實驗沒去。問他原因,他說在圖書館看書忘了。之后每年毛曉東都會提醒他去補實驗,“他說好,我知道了,最后一直也沒去補。”

楊軒自覺晚熟,上大學才進入“叛逆期”,不喜歡學的專業,就經常不去上課,考前才突擊,成績在班上處于中下水平。大學物理掛科了,畢業時只拿到肄業證。

十多年后再回憶,他有些悵然,“如果能選到自己滿意的專業,如果當時一心撲在學習上面,人生肯定不一樣。”

楊軒沒有將內心的苦悶告訴父母,“以我媽那種性格,我掉根頭發絲,她都會關心”。他只告訴過父親一次,父親勸他不要太過悲觀。上大學后,剛開始他每天給家里打電話,漸漸的,半個月一次,一個月一次,問問家里情況,很少提自己的學習生活。

偶爾,吳梅會從兒子的話中感受到他的自卑。她記得兒子讀高中時,二三十塊錢的衣服都會穿很久,上大學后卻對她說:“媽媽,人家的兒子去上大學,身上都帶三萬四萬的,我去外面的時候,只能帶幾千塊。人家的孩子是爸爸媽媽開小車子送去,我家只有爸爸送去。”

大四寒假回家時,兒子說“我真的不想在家里”。她吃了一驚,說“你不想看到媽媽啊”,楊軒笑笑不說話。

“本人生活方式接近自省”

“本人的生活方式接近于自省狀態,即只專注于自我,對于外界的存在都漠不關心。”大四時,楊軒在同學曹學偉的留言本上寫道。

不玩游戲,不愛體育運動,不參加班級活動,不怎么說話,讓他在同學眼里不那么合群。

大二剛分到一個宿舍時,毛曉東和其他兩位室友會找楊軒聊天,后來感覺越來越聊不到一起,“很難找到他感興趣的話題,有時我們覺得還蠻有意思的話題,他就覺得太低俗了。”

曹學偉記得,楊軒曾對他說,“群居的動物都是低智商的”。他沒明白,楊便解釋:“你看母雞,都是一窩一窩的,你看那個雄鷹,你啥時候見過它像大雁一樣,一排一排地飛?”這讓他感覺楊軒心氣挺高的。

室友蘭江回憶,有一次,一個室友在宿舍通宵玩游戲,鍵盤發出的聲音比較大。楊軒突然大聲喊了一嗓子,然后從床上跳下來,勒住那個同學的脖子,說要弄死他。蘭江和另一個室友嚇得趕緊將他拉開。

楊軒說,那是他大學期間唯一一次爆發,“當時真是氣瘋了,就特別想睡覺,而且那個聲音不是一天兩天”。他如今回想,大學時人際關系確實差,朋友很少,不過并不覺得孤獨,“弄懂一個問題比跟朋友聊天更有意思。”

大多數時間,他一個人泡在圖書館,看各種科幻小說和哲學書,偶爾也看黃易的武俠小說。有時也會一個人爬香山,逛軍事博物館,或是網上買來材料,自己動手做航模。

2007年畢業時,楊軒沒有參加班級聚餐,也沒拍畢業照,班級QQ群、微信群里也找不到他。他像個謎一樣,“消失”了。

失聯

畢業前,楊軒曾簽約江西昌河飛機制造公司,后來覺得在里面得熬一二十年,便沒去。

之后他繼續自學理論物理,同時準備考北大的研究生。剛開始時熱情高漲,每天自習到很晚,但英語和數學讓他頭疼,考慮到生存壓力,他決定先去工作。

由于只拿到肄業證,找工作時他通常會說自己是高中畢業的。朋友說保險行業掙錢,他便去中國人壽保險公司賣保險,干了一個多月,一份保險都沒賣出去。

曹學偉記得2007年9月,楊軒來學校新主樓,給班上讀研的同學一人贈送了一個月的意外保險。那一次,他感覺楊像變了一個人似的,“比較客氣,跟你拍個肩膀,就感覺很和善、想跟你搭訕。”

在接受《中國青年報》采訪時,楊軒透露,自己的第一份面試來自一家大廣告公司,需要半小時內寫一份產品推銷文案,他隨意寫了篇,對方看了后,直接讓他走了。還有一次,面試時被問到專業的機械方面的問題,他答不出來,而一起面試的同學學校一般,卻都答上了。好不容易找到一家賣軍工產品的企業做文員,不到一周就不想干了。

“我當時的想法就是,兩三年時間成為千萬富翁,就能回家光宗耀祖。”楊軒說,畢業后,他出人頭地的信念特別強,一心想憑自己的能力做到最優秀,也覺得自己可以做到,卻一路跌跌撞撞,經歷了多次失敗,一度靠銀行借款維生。

2008年5月,楊崇接到北京幾家銀行的電話,說兒子借了錢沒還。他很震驚,打電話問兒子,楊軒說“不用你們管,我自己會還的”。

吳梅不放心,8月時去北京,想看看兒子在做什么。那時,楊軒與人合租在回龍觀的一個五室一廳,他住的那間不到10平米。

吳梅在那兒住了半個月。每天,楊軒早上七點多背著包出門,下午三四點回家。吳梅問他出去做什么,他說是找工作。吳梅便每天到小區附近的公園,等他回來。幫忙收拾房間時,她看到兒子衣服沒幾件,知道他很辛苦,心里有些擔心。

直到第三天時,她翻出了兒子的大學肄業證,瞬間崩潰,“辛辛苦苦賺錢給他上大學,他連一個畢業證都拿不到,你說會痛苦嗎?”

等兒子回來后,她問兒子怎么沒拿到畢業證,楊軒說不喜歡自己的專業,吳梅追問他喜歡什么,他說喜歡理論物理,“她不懂,覺得你現實生活都搞不定,想這個是瞎想”。這讓楊軒覺得跟父母的關注點不一樣,沒法深入交流。

吳梅想讓兒子跟自己回家,楊軒不愿意:“我初高中很聽你的話,我現在大學(畢業)了,不會聽你的話。我要在北京找份工作。”

吳梅只得自己回了家,這讓她在之后的十年里,悔恨不已。

臨走前,她將身上多帶的一千塊錢偷偷塞進兒子包里。在車站,楊軒對她說:“媽媽,你回家了我會打你電話。”但再接到這個電話,已經是十年后。

當年11月,楊崇也去北京待了兩天,他對楊軒說:“如果想爸爸媽媽死掉,你就這樣下去。”楊軒回他:“我一定去找工作。”

等到2009年3月12日下午,楊崇收到兒子用別人手機發來的短信,說“爸媽你們不要擔心我,我在北京一切安好”,還告知了自己的地址。

楊崇趕緊打過去,另一個男生接了。楊崇說讓兒子接下電話,對方喊了句“楊軒你爸爸打電話來了”,之后馬上又說楊軒不在,隨后掛掉電話。之后再也打不通,兒子電話也關機。

這之后,一直到2010年,楊崇仍斷斷續續接到銀行的催款電話。他查詢兒子的消費情況,發現借款大多用于購買生活用品,便幫忙還了2萬多。

跨不過的坎

楊軒說不清那時為何與家人斷了聯系。他只記得,手機換號后,沒了家人的電話,只記得阿姨(注:楊母姐姐)家的座機號碼,打過去,發現換號了。

他匿名給縣公安局打電話,打聽阿姨家新的電話,沒有問到。他也想過寫信把聯系方式寄到阿姨家,糾結許久后還是作罷。

楊軒說,這些年,他無數次想跟家里聯系,但內心光宗耀祖的想法太過固執,“一直在跟自己較勁,覺得一定要成功一定要出人頭地,讓他們刮目相看。”

失聯越久,他越不敢回家,越害怕面對家人。有一次晚上做噩夢,夢到一個親戚拿著刀捅自己。

牽絆,擔心,害怕,愧疚,痛苦交織,“我現在都沒法理解我當時是什么樣的心態,為什么不回來,太復雜了,自己都覺得不可思議。”

每年過年,他會找個餐廳,點一碗面,一個人默默地吃兩三個小時,孑然一身、舉目無親的感覺,讓他特別想哭。

畢業后,他一直在北京,只2016年去天津呆了5個月。去年4月,他離開北京到西安工作。銀行、酒店、餐飲等不同行業,他都干過,基本每隔半年換一次工作,總共換了上十份,最長的只干了七八個月,“總想兩三年內要干到特別好。”

最好的時候,他干到了酒店中層管理人員,管十幾個人,工資有6000多元;最窘迫的時候,連住的地方都找不到。

頻繁變換工作,讓他愈加迷茫找不到方向,目標直往下降,“你先是想成為千萬富翁,然后想成為百萬富翁,再然后你想掙個幾十萬就回家。”

有幾次,他不想再打工了,便和人合伙做生意。

《中國青年報》報道中,楊軒講到,他曾花1000元買了臺20多斤重的鉆機,整日背著去西三旗等地幫人拆墻,一天賺四五百塊。但是客源不穩,又累,只干了半個月。他還跟人合伙做短信群發業務,一周賺了兩萬,有同行被抓了,他沒敢再做。

2016年時,他拿出積攢的六七萬元做一款日用品制造的生意。由于前期缺乏市場調查,銷量打不開,不到兩個月便倒閉了。他心灰意冷,跑去天津塘沽看海,在那兒做了5個月的臨時工。

楊軒說,“如果畢業后我就固定一個行業的話,在外面待個十年,怎么都能到領導層吧。”

這些年,生病時他一個人挺著,工作不順時,拎十幾瓶啤酒,深夜11點到體育場,躺地上一瓶接一瓶地灌。日常生活簡單到除了工作,就是看科幻電影,或是跟同事去酒吧。喝醉酒后,他才會敞開心扉,面對真實的自己。

他堅持每個月至少看一本新書,覺得只有這樣才不至于讓自己麻木。也曾嘗試過寫科幻小說,連續幾個月下班后寫,寫了五六萬字后寫不下去了。他很喜歡美國作家梭羅的散文集《瓦爾登湖》,隔段時間便會重溫一次,覺得書中蘊含的思想跟自己的生活態度很契合。

32歲的他只談過一場半年多的戀愛。后來,有個“條件很好”的姑娘追求他,他也很欣賞對方,但覺得自己配不上,便婉拒了,后來女生出國了。他安慰自己,沒那個能力,只能錯過,又深感失敗沮喪。

“一直找下去”

在如浮萍般漂泊的九年里,楊軒不敢想,父母會怎樣找自己。

2010年11月,吳梅一個人到北京找兒子,每天早上5點多出門,隨身帶著北京地鐵圖,中午不吃飯,一直到晚上九十點再回侄子租的地方住。

她去兒子以前住的小區,打“110”報警找到附近的派出所,想報案。民警告訴他,楊軒身份證在用,無法報人口失蹤,只能查活動足跡。

查到兒子曾在五棵松地鐵站附近出現,吳梅便到地鐵站蹲了半個月,“和他長相一樣的,我一個都不放過”。地鐵工作人員見她辛苦,遞給她水,勸她這樣是找不到的,她不想放棄,“他要是看見我肯定會認我啊,總不會放棄媽媽吧”。

北京的冬天很冷,吳梅下身只穿了條棉褥褲,全身都凍傷了。侄子勸她回家,她不肯,楊崇只得騙她“你回家我就跟你一起去找”。

2013年夏,夫妻一起去北京找了20多天。兩人不識路,經常走錯,地鐵口都要找半天。一到派出所,吳梅就會哭著求警察幫忙。查到兒子在哪兒出現過,兩人就一邊堵一個口,一等就是一整天。

吳梅一度想去北京打工,“要是兒子真的到我面前來了,就是這么盼望著。”

他們聯系央視《等著我》欄目,到縣公安局報案,托熟人找,都沒消息。不過查到兒子身份證在用,就心安點,“知道他活著,我去找他就還有機會。”

去年,一個親戚查出楊軒身份證注銷。吳梅一聽,整個人失了神志,嘴里嘟噥著“注銷注銷”,暈了過去。“那時人真的崩潰了。”吳梅說,后來查出是換了一個身份證,她才緩過來。

吳梅不愿讓人知道兒子失聯了,有人問起,就說他在外面打工。每次去北京尋子,都是偷偷去,擔心被人“看扁”,“生了一個大學生的兒子,還這樣。”

一個人在田里干活時,想起兒子,她便坐在田埂上哭。有時晚上睡不著,就跑到老房子門口坐著等。逢年過節的時候,看到侄子侄女回家了,她會痛苦得發狂。吃飯的時候,會多拿一雙碗筷擺桌上,往碗里倒酒,然后自己喝掉,“就像他在我身邊吃飯一樣”。

吳梅曾想過,兒子個性強,可能在外面沒賺到錢才不回家。在北京找時,有一次聽說橋下有幾個小孩在睡覺,趕緊跑去看,發現不是自己的兒子,“我說兒子你回來,就是你在外面討飯,我都喜歡你。”

楊崇有時夢見兒子販毒了,被公安局抓了,進傳銷了……驚醒后,一摸,臉上都是淚。

“為他們活著”

回家后,楊軒感覺生活終于不再像火車般疾馳,孤獨感也淡了許多,他每天陪著家人,和叔叔釣魚,一個人看電影看書。

有媒體刊發了關于他的報道,他有些后悔,害怕親人朋友看到“裸露”的自己。最大的擔憂是母親的病。10月17日,吳梅癌癥復發住院,需要做6個化療、28個放療。第一個化療做了四天,她躺在床上不想吃,也不想說話,痛得想放棄。

已經去重慶工作的楊軒,每天跟母親視頻,鼓勵她不能倒下,以后還要看著他結婚生子,幫他帶孩子——這是吳梅最大的心愿。

即便重病在身,吳梅也不忘囑咐記者:“有時間多給他(楊軒)打電話,多跟他聊天。”住院至今,已經花了5萬多。原本為兒子結婚準備的錢也掏光了,還找親戚借了錢,后續的治療花銷,她不敢想。

楊軒希望掙錢讓家里過得好一些。看到母親睡覺時,他害怕再看第二眼她就會消失。看到父親頭上冒出的白發,酸澀涌上心頭,“我以后再怎么樣,也都為他們活著。”

但他的人生設計與父母的期待仍不完全兼容:母親希望他在家考公務員,他不想待家里;父母張羅著給他介紹對象,他不想找老家的……在他心里,一直有個夢想,50歲時實現財務自由,把父母安頓好,然后投身自己感興趣的事,做一名天文物理學家。

“你能幫我一個忙嗎?”楊軒對記者說,“你下次去上海中心大廈,拍張照片給我看看,我特別想看上海的夜景,特別向往那種特別高的樓,給人震撼感。”

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司