- +1

祝淳翔︱被遺忘的出版家、編輯家陶亢德

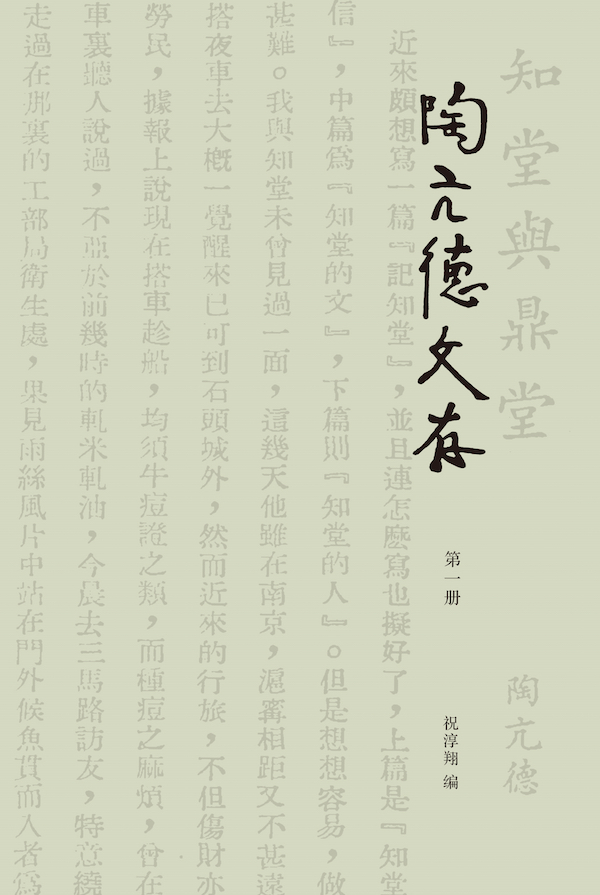

經過多年整理,拙編《陶亢德文存》終于付梓了。借此機會,我想簡單談談這項輯錄工作的緣起,以及編輯過程中的心得和甘苦,并略及對陶亢德其人和其作品的一些粗淺的認識與理解。

2013年11月,一通魯迅寫給陶亢德的信函在拍場賣出天價,引起媒體紛紛報道。此后不久,上海譯文出版社的趙武平先生來我館借書,當時他提議,由我著手,將編輯家、出版家陶亢德先生的文章輯錄成書。趙先生與陶亢德先生的女兒、翻譯家陶潔女士一直保持著密切聯系,又覺得我在圖書館工作,查詢、整理資料的條件最為便捷,因而有此鼓勵。我當時有些猶豫,但考慮了不久就答應了,因為這項工作確實有很深入的意義:首先,陶亢德是民國時期著名的編輯家、出版家,他的文章對研究民國時代文壇情況和出版情況有著重要作用;再者,陶亢德的前半生勞苦功高,但又經歷復雜,晚景坎坷,輯錄他的文字,對他會是一項非常好的紀念;另外,陶亢德是紹興人,是魯迅、周作人的同鄉友人,而我的籍貫也是紹興,故有一種特別的親切感。當然,同時也有一點估計不足——我當時覺得陶亢德先生以編輯家、出版家名世,其本人的創作文字不會太多,輯錄難度不會太大。后來進行的工作事實上遠遠地超出了原有預期。

自上世紀三十年代起,陶亢德參與編輯了《論語》《人間世》《宇宙風》等雜志,主持了人間書屋、亢德書房等重要的出版機構,催生了《駱駝祥子》等中國文學史上的重要著作,是中國現代文學史上當之無愧的杰出編輯家、出版家。早在1935年,陶亢德創辦人間書屋時,就曾定過兩條方針:“對讀者:出書內容必擇優良,印刷務期精美,定價力求低廉。對作者:版稅盡可能增高。”這兩條充分顯示了陶亢德認真經營出版事業的初心,是為讀者提供優秀的文化作品,為尊重作家并提高待遇,而非純粹基于商業目的牟取一己之利。他是知行合一的,曾不惜以百分之二十五的超高版稅作為老舍寫作《駱駝祥子》的報酬,還曾一擲百金作預支稿費,邀請郭沫若寫《海外十年》。作家徐訏曾說:“陶亢德是一個上好的編輯,他辦刊物,從拉稿選稿編輯校對到發行以及與書販打交道,一個人都可以做,可說是一個全能的人材。我一生遇見過好的編輯很多,但像亢德這樣全能的人材則沒有第二個。”[《念人憶事(二)》,原載臺北《傳記文學》1969年3月號]編輯周黎庵也說,要不是中間發生了波折,陶亢德“說不定會成為王云五或鄒韜奮式的人物”。知心朋友稱譽他的實干精神:“試把亢德來和中國的某某大印書館的主管當局來互相對照,感情一點的說,我們不免會看出旁的當局其實是因印書館多年的基礎而成基立業的,亢德自己的書房則由編譯到出版,印刷到銷售,無一不是絞盡自己的腦汁,盡心為讀者作嫁。……亢德以極少量的資本,翻譯出哈菲露克·藹理斯的書,厚冊的《讀者文摘》之文摘,印行了周作人的散文隨筆,瞿宣穎的《人物風俗制度考證》,以及老舍的長短篇創作,寧非異事。”(愛棠《記陶光燮》)他編輯事業上的諸多亮點,可于上述知情人的稱譽中得窺一二。

陶亢德曾說:“我素來編而不作,只會請別人寫文章。”(《談雜志》)這話并不全面,因為陶亢德文字生涯的最早期,其實有過一個勤奮創作小說的時段。1933年4月,在鄒韜奮的幫助和支持下,陶亢德用“徒然”的筆名在生活書店出版了《徒然小說集》。這本集子里只收了八篇小說,但涉及農村生活的方面卻已非常豐富,如《驢》涉及農民受欺而殺人,《如仁先生》刻畫了一名無聊的鄉鎮政客,《仲篪先生》反映了小鎮知識分子的沉淪,《瑛妹》則寫了農村婦女婚姻的不幸。而城市題材中,《阿保》寫了童工的悲慘,《兩男一女》描繪苦力的性苦悶。除此以外,《過年》里能干的賢良嫂顯然帶有作者母親的影子。鄒韜奮親自為這部小說集所作的序言,也談出了陶亢德創作中所具有的現實意義。

然而《徒然小說集》里所收的八篇小說,只是陶亢德虛構類作品中的一小部分。目前我一共搜集到陶亢德創作的小說七十馀篇,均已收入《陶亢德文存》。其中最早的一篇,名為《廢紙制造家》,刊于《紅玫瑰》雜志第二卷第四十六期,1926年10月16日出版,當時陶亢德年僅十八歲。雜志主編趙苕狂在這篇小說的編者按里說:“這位陶君哲盦,照他稿紙上所注,這篇小說,不是已是他創作中的第二十二篇了么?”分明顯出陶亢德創作初期的勤奮。

《徒然小說集》出版前后,陶亢德的工作重心已經轉移到編輯上來了,其后他基本上停止了小說創作,而以雜志編者的角色出現在文壇上。1944年,陶亢德曾在一篇回憶文章《自傳之一章》里記述道:“我今年三十五歲。屈指算來,這短短的三十五年之中,倒給編輯生涯占去了約三分之一,其間我所參與其事的,共同發起創辦的,手創的,主編的,與人共編的雜志,仔細算算已經快近二十種。”此時已是他作為雜志編者的末期了。現在再加上1948年編輯的《好文章》叢刊,目前可以確定陶亢德曾參與其事的雜志,大致有以下這些:

《白華》《生活周刊》《星期三》《論語》《人間世》《宇宙風》《宇宙風乙刊》《西風》《宇宙風·西風·逸經非常時期聯合旬刊》《大風》《人世間》《天下事》《天下事(港刊)》《古今》《中華周報》《東西》《風雨談》《中華月報》《好文章》

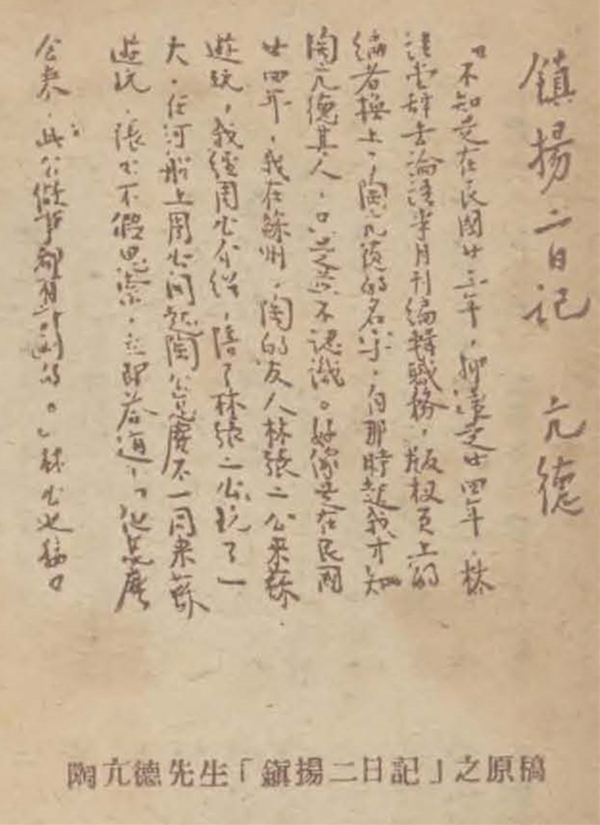

作為雜志編者,免不了要用各種筆名為雜志撰稿,評點海內時事、告知雜志進展、補白添彩,做許多辛辛苦苦默默無聞的工作。在這些雜志上發表的零散文章和編馀文字,應是《陶亢德文存》的重要組成部分。而筆名繁多、不易查考,則給錄文過程帶來了困難。具體到陶亢德其人,我先翻閱“筆名大王”陳玉堂編纂的相關辭典,雖稍有助力,卻也發現其中有不少硬傷,如將《實庵自傳》的署名權從陳獨秀歸為陶亢德,簡直令人瞠目。之后循著相關線索進一步摸索,遂有了一些發現的樂趣。如調閱陶亢德在蘇州與朱雯、邵宗漢、周新等人合作編輯的《白華》雜志原刊時,從中辨出一篇署名“豈文”的隨筆正符合日后陶亢德自己在回憶文章里的記述,可證明是他的早期創作,便趕緊用筆抄錄下來,而后錄入電腦。其后,又陸續發現了“哲安”“豈哉”等新筆名。

陶亢德生平其他時段所用的筆名,特別是1949年至1951年間以特約撰稿人身份在唐大郎主編的上海革新小報《亦報》上所使用的筆名,現有工具書均沒有給出有參考價值的記載,只能以金性堯回憶文章的提示,按圖索驥,邊翻報紙邊推敲,幸而終于有所發現——陶亢德在其上的筆名,除了金性堯記得的“孺牛”“雪窗”和“某甲”之外,我還找到了“一乙”“文淵”“甘為”等。

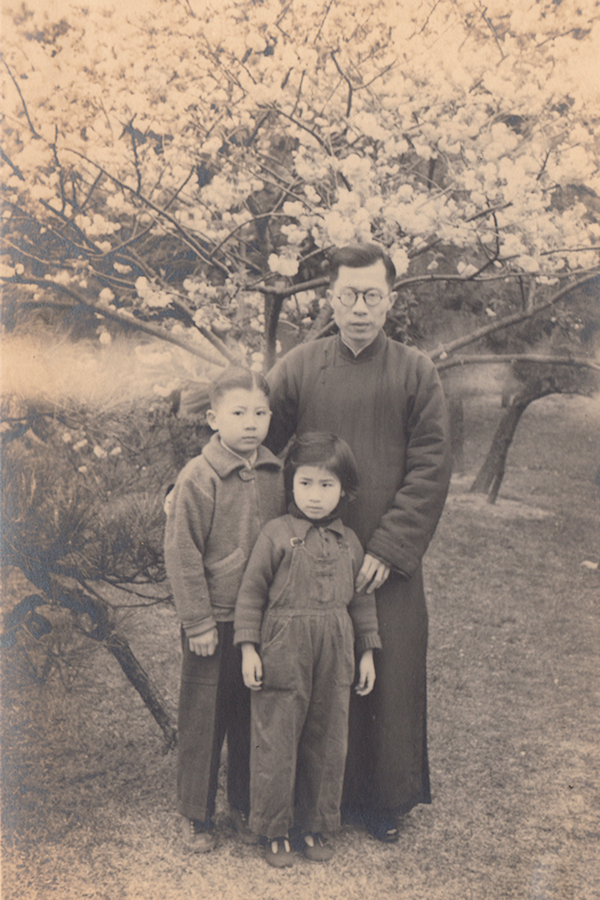

在《陶亢德文存》的整理過程中,我與陶亢德先生的家屬漸漸熟識,自始至終得到了他們的幫助和鼓勵,也了解到了他們的苦痛和辛酸。陶亢德在淪陷時期有過一段“落水”經歷,戰后因“文化漢奸”的罪名被捕判刑。在錄文剛進行幾個月的時候,我曾與友人商量,想把陶亢德在淪陷期間旅居日本時所寫的一批文獻價值較高的文章先行結集,當時卻遭到了陶潔女士及家人的反對。他們認為選取的這時期作品不能反映陶亢德整個編輯生涯的全部,其立意也并不妥當。當時我以為家屬對陶亢德的歷史問題還有所顧慮,不愿意將陶亢德的全部文章公之于眾。好在陶潔女士很開明,她當時回復我的話也無疑更站得住腳:“我們非常希望能出全集(即《陶亢德文存》),這一點我們之間是有共識的。目前我們沒有‘不想把全部文章公之于世’的想法。這是歷史,還是應該反映歷史真相。我們只希望能看到全貌,而不是個別篇章。”既然再次堅定了這個共識,我與家屬在后來的整理過程中,便合作得非常融洽和順利了。通過家屬的幫助,我還找到了陶亢德在《新民晚報》上用“小樓”等筆名發表的動物題材的隨筆。

今日陶亢德之名在出版史上的被湮沒,主要原因是他在“孤島”淪陷之后的“落水”。個中細節,家屬曾對我談起:當時陶亢德要贍養近十口之家,家累頗重;他是自學成才,沒有文憑,無法改行去從事家庭教師等其他職業;戰前所買的存單在戰爭動蕩、貨幣貶值之后,又都成了廢紙;而滬港交通斷絕,托徐訏與遠在重慶的老舍聯系,請求幫助而未成。這個沉重的歷史問題,不僅使陶亢德在抗戰勝利后遭到逮捕、判刑,更使他在后半生遭受苦痛、背負罵名,還連累了陶家子女日后的生活和工作。陶亢德抗戰后受審時,其罪名主要為兩條:一、赴日參加大東亞文學者會議;二、主持了日資太平書局的工作。后來他被判入獄三年,后經上訴,奉判緩刑而獲減刑釋放。

本次編輯的《陶亢德文存》共分四卷,收入在書籍、雜志、報紙上發表過的虛構和非虛構創作,不收譯文,總字數已近一百萬字,絕大多數由筆者以一人之力錄入電腦。在編輯過程中,得到了陶亢德先生家屬和宋希於、山口早苗、吳盛青等友人的無私幫助,在此謹致謝忱。

陶亢德在我心里位置特殊。我對他的處境是同情的,對他的編輯生涯是羨慕的,對他的遭遇又是惋惜的。我雖然稱不上是他的隔代知音,但很榮幸替他編成了這套書。逝者已矣,來者可追。希望本書能夠幫助廣大讀者更全面更完整地認識陶亢德,希望本書能夠成為廣大研究者深入研究陶亢德的契機。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司